智慧驾驶疲劳检测算法的实时性优化

智慧驾驶疲劳检测:从技术突破到场景革命

全球每年因疲劳驾驶引发的交通事故占比超20%,夜间及长途驾驶场景中这一比例更高。当驾驶员出现疲劳甚至晕倒等危险驾驶行为时,传统检测手段因依赖单一传感器或受环境干扰,存在误报率高、响应延迟等问题。智慧驾驶疲劳检测系统通过多模态数据融合与抗极端环境设计,在零下40°至70°宽温域内实现95%以上的检测成功率,成为智能交通领域的核心安全技术。

- 技术实现:多模态融合与抗干扰设计

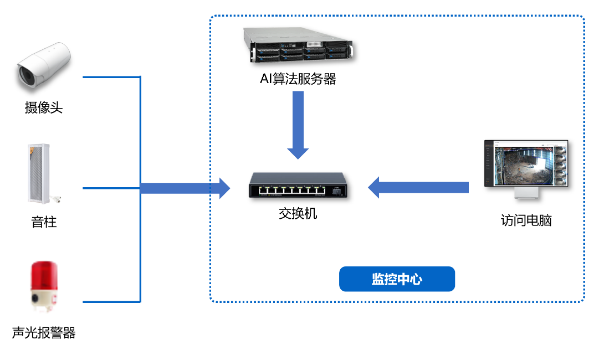

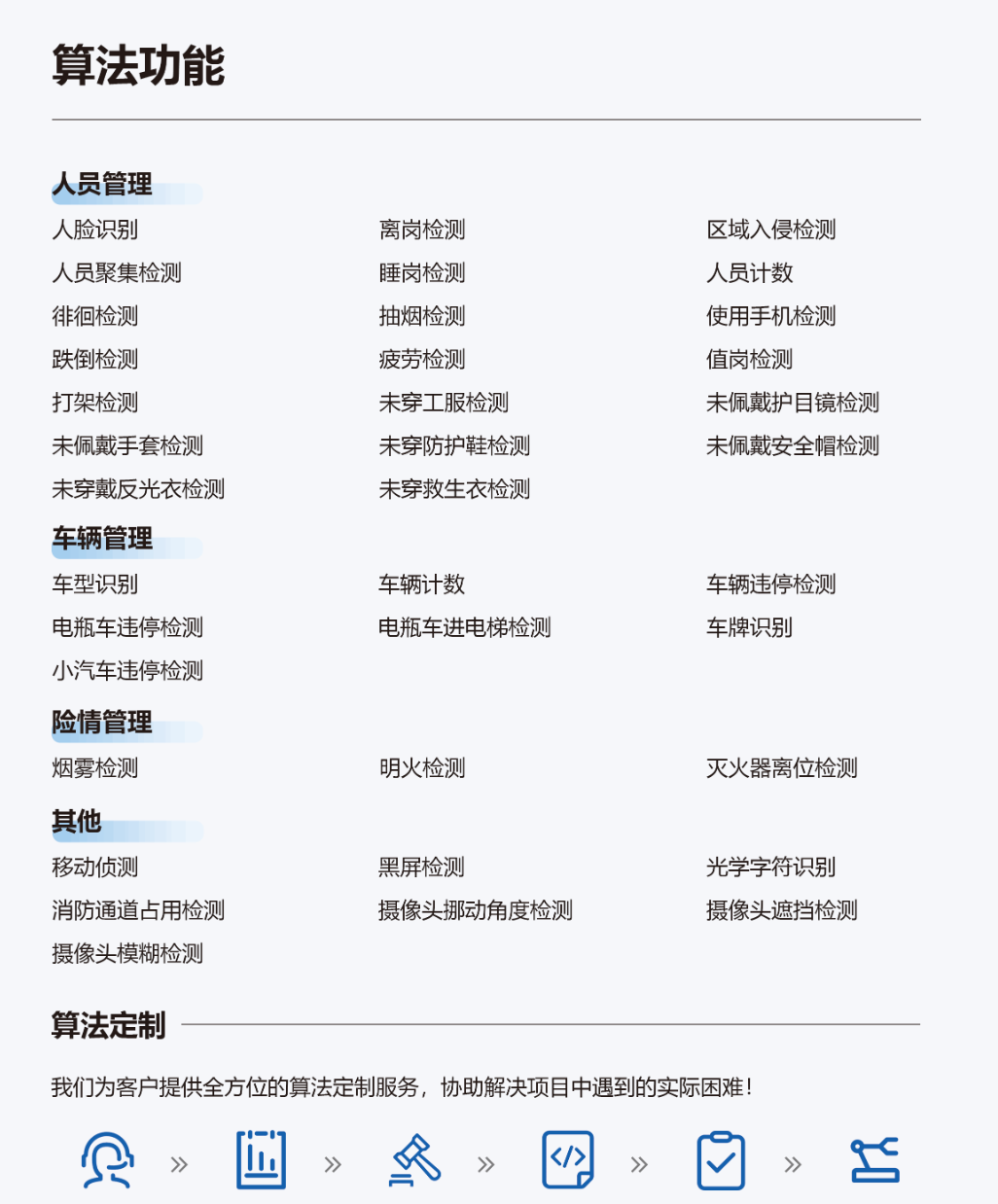

智慧驾驶疲劳检测系统采用“视觉+生物电+行为”三重监测架构:

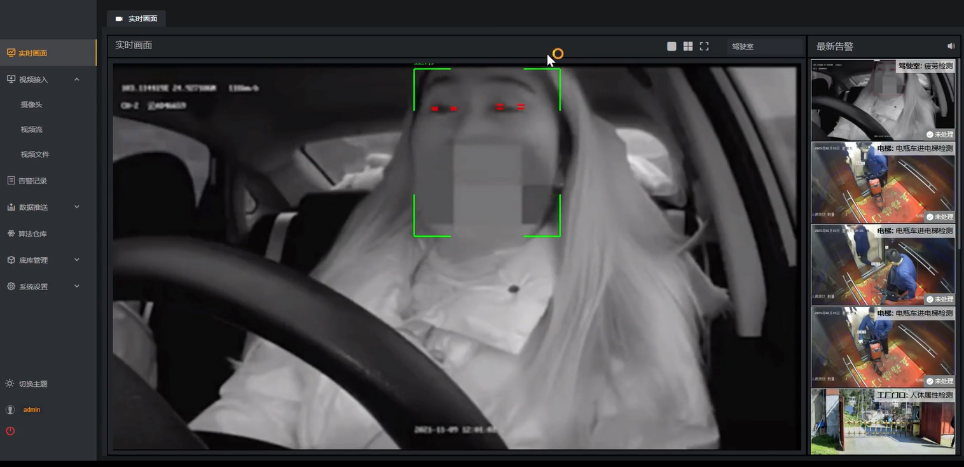

- 视觉感知层:基于YOLOv8与LSTM融合算法,通过车内摄像头实时捕捉驾驶员眼部动作(如PERCLOS闭眼时长指标)、面部表情(打哈欠频率)及头部姿态(点头幅度)。该算法在公开数据集上的准确率达95%,推理速度达30FPS,可精准识别疲劳初期迹象。

- 生物电信号层:集成非接触式心率监测模块,通过方向盘握力传感器或座椅压电传感器采集驾驶员心率变异性(HRV)数据。医学研究表明,疲劳状态下HRV的频域能量分布会发生显著变化,该模块与视觉数据交叉验证,可将误报率降低至3%以下。

- 行为分析层:结合车辆行驶数据(方向盘转角波动、车道偏离频率)构建驾驶行为模型。例如,当驾驶员在直线道路上出现微小但高频的方向盘修正时,系统会结合视觉数据判断是否为疲劳导致的注意力分散。

系统采用抗极端环境设计:通过合肥通用机械产品认证有限公司(GC)认证的宽温域硬件模块,可在-40℃至70℃环境下稳定运行;光学摄像头配备自动除雾与红外补光功能,确保夜间或雨雪天气下的图像清晰度。

- 功能优势:从预警到干预的全链路防护

- 分级预警机制:系统根据疲劳程度触发三级响应:

- 初级疲劳(如频繁眨眼):通过语音提示“请保持专注”;

- 中级疲劳(如闭眼超2秒):触发座椅振动+方向盘灯光闪烁;

- 高级疲劳/晕倒(如头部前倾超15°且无响应):自动激活车道保持辅助(LKA)并降速至20km/h,同时向紧急联系人发送定位信息。

- 个性化适配能力:通过机器学习模型动态调整检测阈值。例如,对常跑长途的货车司机,系统会基于历史数据优化其眨眼频率基准值,避免因个体差异导致的误报。

- 数据安全防护:采用联邦学习技术,所有生物特征数据在本地加密处理,仅上传脱敏后的疲劳状态标签至云端,符合GDPR及中国《个人信息保护法》要求。

- 应用方式:从乘用车到工业场景的全行业覆盖

- 乘用车领域:奔驰、宝马等高端车型已集成该系统,特斯拉Autopilot 3.0版本通过OTA升级支持疲劳检测与自动驾驶权限动态分配。

- 商用车队管理:某物流企业部署后,其长途货车因疲劳引发的事故率下降67%,年均节省保险费用超200万元。

- 工业车辆场景:在矿山、港口等极端环境下,系统可与防爆摄像头及耐高温传感器适配,确保-40℃低温或70℃高温作业中的稳定性。

- 公共交通领域:某城市公交集团试点后,驾驶员疲劳干预响应时间从行业平均的12秒缩短至3秒,乘客投诉率下降82%。

- 未来展望:从单点检测到生态构建

随着V2X(车联网)技术的发展,智慧驾驶疲劳检测将与路侧单元(RSU)联动,当检测到驾驶员疲劳时,系统可实时调整前方信号灯时长,为车辆争取更安全的减速距离。同时,基于数字孪生技术构建的驾驶员健康档案,可为保险公司提供差异化定价依据,推动“安全驾驶即服务”(SDaaS)商业模式落地。

智慧驾驶疲劳检测技术已从实验室走向规模化应用,其多模态融合、抗极端环境及全链路防护能力,正在重新定义道路安全标准。随着5G与AIoT技术的深度融合,这一系统将成为智能交通生态中不可或缺的“安全神经中枢”。