无人机吊舱减震球模块运行分析

一、运行方式

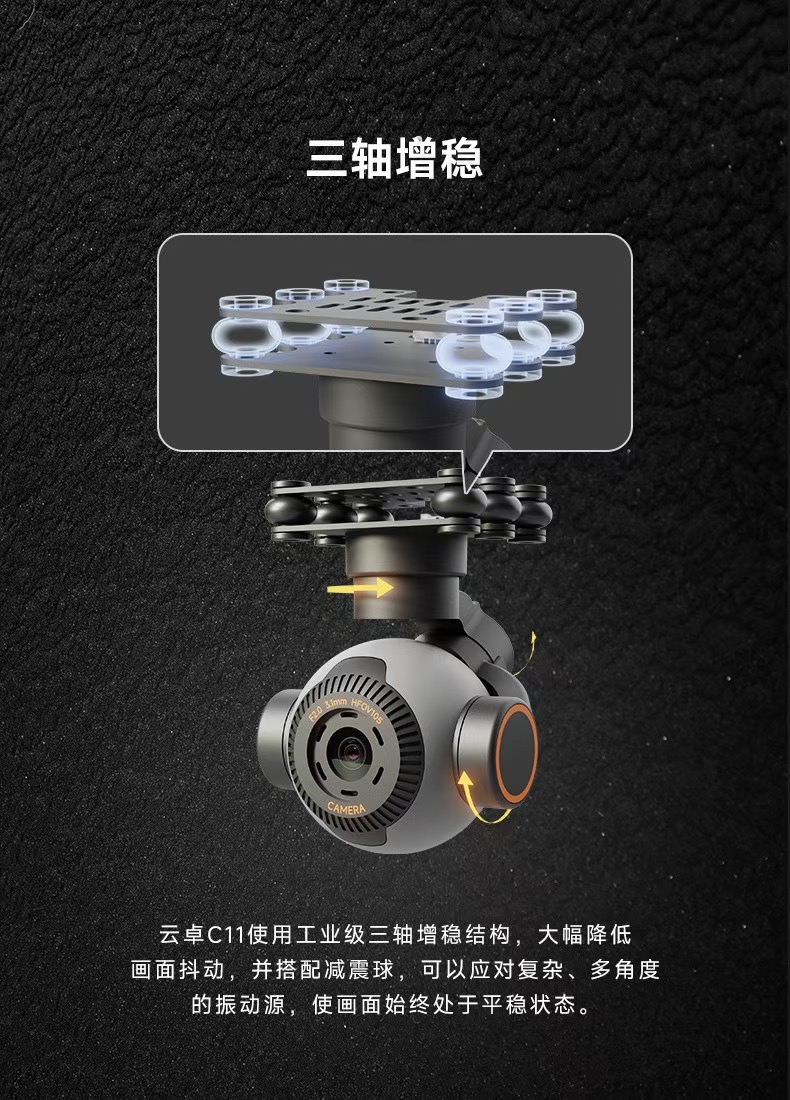

1. 多级减震结构

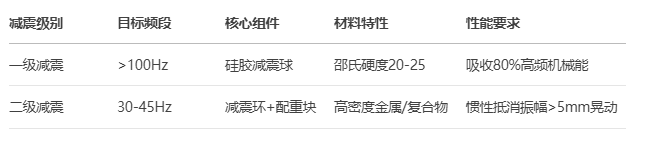

两级振动过滤:

一级减震:采用硅胶减震球(邵氏硬度20-25)吸收电机高频振动(>100Hz),通过材料形变将机械能转化为热能耗散。

二级减震:结合减震环或配重块抑制低频振动(30-45Hz),利用惯性抵消气流扰动引起的晃动。例如,串联式设计可过滤普通方案无法处理的30Hz以下振动。

非刚性连接:减震球作为柔性介质,隔离飞控/吊舱与机身的刚性接触,降低共振传递率(降幅达60%以上)。如卫星天线通过减震球吸收飞行姿态调整时的瞬时冲击。

2. 模块化集成设计

供电与通信整合:减震层内集成电压调节器和多信道接口,减少线束振动干扰。例如碳纤维板分层设计支持快速拆装,避免线缆松动导致的信号衰减。

设备保护机制:减震盒内设缓冲垫或陀螺仪收容结构,通过柔性印刷电路(FPC)传输信号,防止刚性接触损伤精密元件。

3. 自适应环境运行

动态响应调整:通过调节减震球预紧力(如螺杆挤压)改变刚度,适配不同载荷与飞行场景。例如吊舱装置可实时调整减震幅度应对突风扰动。

碰撞能量吸收:碳纤维框架在撞击时发生可控形变,通过弹性复位减少结构损伤。

二、技术要点与难点

1. 防脱落设计

问题:急加速或俯冲时减震球承受高加速度(>10G)易脱出凹形槽。

解决方案:

预紧凸部结构:固定片加装锥形凸部插入减震球空心部,撑大球体以增加与支架的摩擦力,脱落风险降低80%。

圆弧棱角优化:减震支架接触面采用圆角设计,减少应力集中导致的撕裂。

2. 材料与参数匹配

矛盾点:需平衡减震效率(低硬度材料)与耐久性(高抗老化性)。硅胶在-40℃~85℃环境下易硬化或软化,导致性能衰减。

创新方向:

增材制造晶格结构:实现高强度轻量化(如湘赋科技弹簧阻尼器在30mm高度内承载5kg载荷)。

复合材质:TPU+硅胶混合提升温度适应性。

3. 空间与重量约束

难点:

小空间安装需防螺栓跟转,传统扎带固定会限制球体活动降低减震效果。

轻量化(碳纤维/铝合金)与减震效能矛盾,每增加1g配重影响续航1-2分钟。

方案:

模块化镶件模具:一次性脱模多个减震球,提升生产效率30%。

仿真驱动设计:AI预演振动场景(如VoxelDance平台),优化结构参数。

4. 环境适应性挑战

振动源复杂性:需同步处理电机高频振动、云台晃动及随机气流扰动,多级减震参数失配可能引发共振。

极端环境:

防水减震协同:半密封盒体(IPV4标准)结合排水通道,但湿度变化可能加速硅胶老化。

盐雾腐蚀:金属部件需通过96小时盐雾测试,非金属材料需抗UV处理。

三、前沿趋势

主动减震技术:压电材料实时生成反向振动波抵消扰动,适用于长时悬停任务(如系留无人机)。

AI仿真优化:机器学习算法预测振动传递路径,实现“设计即生产”的一体化流程(如VoxelDance平台)。

智能调谐减震球:形状记忆材料根据温湿度自动调整硬度,提升复杂环境适应性。

下表总结了多级减震结构的分工与性能要求: