职坐标解析物联网协议与传感器技术实战应用

物联网技术的快速发展催生了多样化的协议体系与传感方案,其核心架构的搭建依赖于对关键技术的系统性认知。作为物联网通信的基石,MQTT、CoAP、HTTP等协议在设备互联场景中呈现差异化的性能特征,直接影响系统实时性、能耗效率及安全性。传感器技术作为数据采集的物理入口,需根据环境监测需求匹配温湿度、光学或运动传感器类型,并通过信号转换、滤波等原理实现精准数据捕获。与此同时,边缘计算与云计算的协同架构正重塑物联网数据处理范式,通过分层式资源调度与智能决策机制,支撑智慧农业的环境调控、工业设备的预测性维护等实战场景。本系列解析将围绕协议选型、传感器部署与边云协同三大维度,展开技术原理与实践落地的深度探讨。

物联网核心协议技术解析

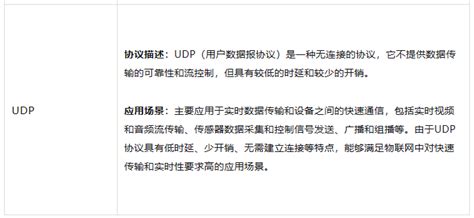

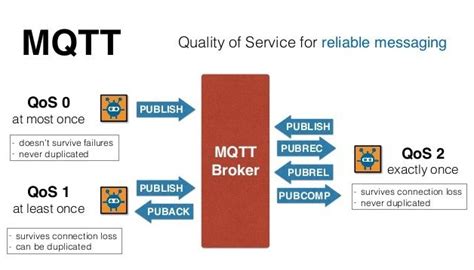

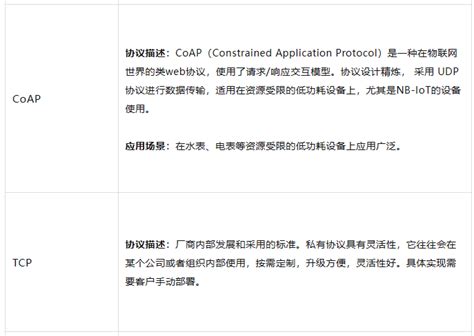

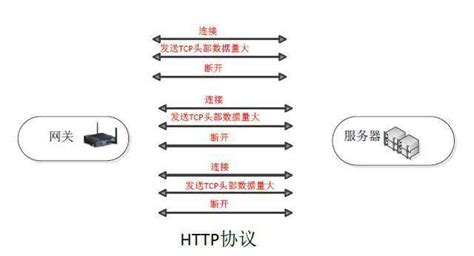

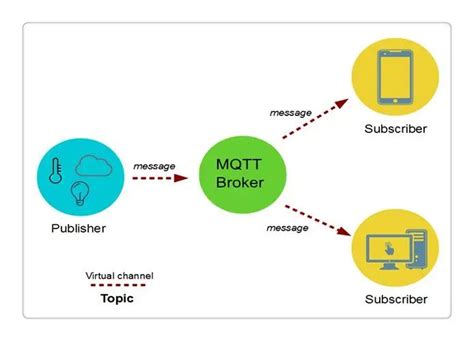

在物联网系统中,通信协议的选择直接影响设备互联效率与数据传输可靠性。MQTT、CoAP、HTTP作为主流协议,分别针对不同场景优化设计。MQTT基于发布/订阅模式,采用轻量级报文结构,适用于低带宽、高延迟网络环境,常见于远程设备状态上报场景;CoAP专为资源受限设备设计,支持UDP传输与RESTful接口,适合传感器节点的实时数据交互;HTTP虽因兼容性强被广泛采用,但其高开销特性使其更适用于云端服务对接或需强安全验证的场景。

实践建议:在协议选型时需综合评估网络稳定性与设备资源限制。例如,工业监测场景中若需高频数据上报,优先采用MQTT降低带宽压力;而农业环境监测中电池供电的传感器节点,CoAP的UDP特性可显著延长设备寿命。

值得注意的是,协议安全性亦为关键考量因素。MQTT通过TLS/SSL加密提升传输安全,CoAP则依赖DTLS实现数据保护,开发者需根据业务需求配置相应安全层。

传感器选型与数据采集原理

物联网系统中传感器的选型需综合考量测量精度、环境适应性及功耗特性三大核心参数。温湿度传感器多采用电容式或电阻式原理,通过敏感元件将物理量转换为电信号,适用于农业温室监测;光学传感器基于光电效应实现光照强度检测,在智能路灯场景中可动态调节亮度;而压电式运动传感器通过机械形变产生电荷信号,常用于工业设备振动监测。数据采集环节需关注信号稳定性,通过模拟前端电路进行滤波放大后,经模数转换模块生成数字信号。针对边缘计算场景,本地预处理算法需与传感器采样率匹配,例如在智慧农业系统中,土壤湿度数据的滑动窗口平均处理可有效降低云端传输负载。

边云协同架构设计实战

在物联网系统架构中,边缘计算与云计算的协同设计是实现高效数据处理与实时响应的核心策略。通过将数据预处理、本地决策等计算任务下沉至边缘节点(如工业网关或嵌入式设备),可显著降低网络传输延迟并减少云端负载。例如,在工业监测场景中,振动传感器采集的原始数据经边缘节点滤波和特征提取后,仅关键指标通过MQTT协议上传至云端进行长期存储与深度分析。与此同时,云端通过训练优化算法模型并定期推送至边缘端,形成“边缘实时响应+云端全局优化”的动态闭环。这种分层架构需重点关注协议适配性(如CoAP在低功耗设备中的应用)、资源调度算法及数据安全传输机制,确保在智慧农业等复杂场景中实现毫秒级异常告警与分钟级策略迭代的平衡。

智慧农业系统搭建全流程

智慧农业系统的构建始于传感器网络部署,需根据应用场景选择适配的温湿度、土壤PH值及光照强度传感器。以温室大棚为例,节点设备通过LoRaWAN协议组网,采用MQTT协议将采集数据推送至边缘网关,实现低功耗、高并发的数据传输。在边缘计算层,部署轻量级规则引擎对异常温湿度进行实时告警,同时通过时间序列数据库缓存高频采样数据。云端平台则整合多源信息,利用机器学习模型分析作物生长趋势,并反向下发灌溉、补光等控制指令。系统实施阶段需重点验证协议兼容性与数据采集频率,例如通过CoAP协议实现资源受限设备与云端RESTful API的无缝对接,最终形成"端-边-云"三级联动的闭环管控体系。

工业监测场景应用剖析

在工业物联网场景中,设备状态监测与故障预警系统需依托多维度技术整合实现。以石油化工管道的腐蚀监测为例,部署于关键节点的振动传感器与压力传感器通过CoAP协议周期性上传数据至边缘网关,其低功耗特性适配工业现场复杂供电环境。边缘计算节点对高频振动信号进行实时频谱分析,识别异常波动特征,同时通过MQTT协议将压缩后的特征数据推送至云端历史数据库,形成设备健康状态基线。在钢铁生产场景中,红外热成像传感器与声学传感器协同工作,结合HTTP协议实现跨平台数据整合,云端AI模型通过时序数据训练预测设备寿命,边缘端则根据预设阈值触发告警信号。这种边云协同架构不仅降低网络带宽压力,还将故障响应时间从小时级缩短至分钟级,显著提升工业生产的可靠性与安全性。

设备互联关键技术深度解读

在物联网系统中,设备互联的实现依赖于协议适配性、网络拓扑优化及安全传输机制三大核心要素。MQTT协议凭借其轻量级架构与发布/订阅模式,在低带宽场景下展现出高实时性优势,尤其适用于工业传感器集群的数据上报;CoAP则通过UDP协议实现资源受限设备的双向通信,配合6LoWPAN技术有效降低网络层开销。针对异构设备组网需求,混合型网络架构常采用星型与网状拓扑结合的方式,通过边缘网关实现协议转换与数据聚合。与此同时,基于X.509证书与TLS加密的双向认证机制,可确保设备身份合法性及数据端到端安全传输。在智慧农业场景中,温湿度传感器与光照控制器通过CoAP协议组成低功耗子网,经边缘节点预处理后,再通过MQTT协议向云端同步聚合数据,形成完整的边云协同链路。

智能决策中的传感器融合

在物联网系统中,传感器融合技术通过整合多源异构数据,显著提升了智能决策的准确性与实时性。以温湿度、光学及运动传感器为例,单一设备采集的数据往往存在局限性,而融合算法能够将温度波动、光照强度与设备振动信号进行时空对齐与特征关联,生成多维状态描述。在智慧农业场景中,通过融合土壤湿度传感器与气象站数据,系统可动态调整灌溉策略,避免因局部数据偏差导致的资源浪费;工业监测场景下,加速度传感器与声学传感器的协同分析,则能精准识别设备异常振动模式,为预测性维护提供决策依据。边缘计算节点在此过程中承担数据预处理与初级融合任务,而云计算层则基于历史数据模型进行全局优化,形成“端-边-云”协同的闭环决策链路。

温湿度传感器实战案例详解

以智慧农业中的温室大棚监控为例,温湿度传感器的选型需综合考虑测量精度、功耗及环境适应性。项目中采用DHT22数字传感器进行空气温湿度采集,其电容式湿度检测元件与热敏电阻的组合设计,可在-40°C至80°C范围内实现±2%RH的湿度误差控制。数据通过RS485总线传输至边缘网关,经MQTT协议封装后推送至云端分析平台,边缘节点同步执行本地阈值判断,当温度超过35°C或湿度低于40%时,立即触发通风与喷淋设备的自动调控。在边云协同架构中,云端通过历史数据训练作物生长模型,动态优化边缘端的控制参数,形成“实时响应+长期优化”的双层决策机制,有效提升农作物存活率并降低能耗约22%。

随着物联网技术的深化应用,协议选择、传感器适配与边云协同架构已成为系统设计的核心考量。MQTT的轻量级特性与CoAP的低功耗优势,使其在工业监测与智慧农业场景中展现出差异化竞争力;而多类型传感器的精准选型与数据采集优化,则直接决定了环境感知层的可靠性。需要强调的是,边缘计算与云平台的动态协同不仅降低了网络传输压力,更通过本地化预处理提升了决策时效性。实践表明,通过温湿度传感器组网与光学传感器的光谱分析技术,结合协议栈的灵活配置,可构建出具备弹性扩展能力的物联网基础设施。未来技术迭代将更注重异构协议兼容性提升、边缘节点算力强化以及多模态传感器融合算法的突破,为智能决策提供更坚实的底层支撑。