【ZeroRange WebRTC】HTTPS 与 WSS 在 WebRTC 场景中的应用

HTTPS 与 WSS 在 WebRTC 场景中的应用

本文以工程视角解释 HTTPS(HTTP over TLS)与 WSS(WebSocket over TLS)的差异、协议栈与典型用途,并结合 WebRTC 架构说明两者在实际项目中的分工与选择策略。

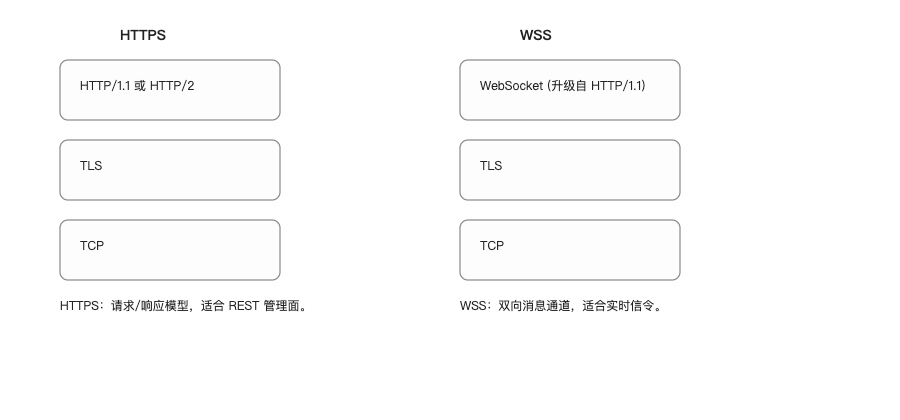

一、概念与协议栈

- HTTPS:基于 HTTP/1.1 或 HTTP/2 的请求/响应模型,承载于 TLS 之上,具备服务端与可选客户端认证、会话加密、请求级方法与头部(GET/POST/PUT 等)。适合“管理/查询/配置”类接口与一次性任务。

- WSS:WebSocket 的安全版本,建立在 HTTPS/TLS 之上,通过握手从 HTTP/1.1 升级为双向的消息通道(无请求/响应的限制),适合“实时、双向、低延迟”的信令或数据消息。

HTTP 协议要点(帮助理解)

- 请求/响应结构:请求行(方法、路径、版本)+ 头部 + 可选正文;服务端返回状态行(版本、状态码)+ 头部 + 可选正文。

- 方法与语义:

GET(读取)、POST(提交)、PUT/PATCH(更新)、DELETE(删除)等;幂等性与缓存策略由方法与头部共同约束。 - 状态码分层:

2xx成功、3xx重定向、4xx客户端错误、5xx服务端错误;结合Location、Retry-After等头部进行控制。 - 连接复用与版本:

- HTTP/1.1 支持

keep-alive,但同一连接上请求串行化; - HTTP/2 基于二进制帧与多路复用、头部压缩(HPACK),吞吐与并发更优;

- HTTP/3 基于 QUIC(UDP),进一步降低队头阻塞,改善弱网下体验(但 WebSocket 在 h3 的支持需依赖扩展与实现)。

- HTTP/1.1 支持

- 安全与握手:TLS 握手(证书校验、SNI、ALPN 选择 h2/h1.1),可选双向认证(客户端证书);完成后 HTTP 报文在 TLS 信道内传输。

- 典型适用:资源查询/配置、审计与计费、短事务与一次性任务、与第三方生态的接口对接。

WebSocket 协议要点(帮助理解)

- 升级握手:在 HTTP/1.1 上发起

Upgrade: websocket与Connection: Upgrade,携带Sec-WebSocket-Key/Version;服务端返回101 Switching Protocols并给出Sec-WebSocket-Accept。 - 帧与控制:文本帧(opcode 0x1)、二进制帧(0x2)、关闭(0x8)、Ping(0x9)/Pong(0xA);客户端到服务端帧必须掩码,服务端到客户端不掩码。

- 分片与重组:一个消息可被分片为多帧发送,接收端需重组;消息边界天然保留,适合事件流。

- 心跳与存活:通过 Ping/Pong 保活与延迟测量;需要结合负载均衡/代理的闲置超时策略发送心跳以维持连接。

- 子协议与协商:

Sec-WebSocket-Protocol可协商子协议(如 JSON-RPC、自定义信令格式);应用层需定义消息结构与错误语义。 - 典型适用:会话内双向事件、低延迟信令与通知、持续状态同步;不适合承载严格事务审计与大对象传输(需拆分或改用 HTTPS)。

简化握手示例(HTTP/1.1 → WebSocket)

请求:

GET /signaling HTTP/1.1

Host: example.com

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==

Sec-WebSocket-Version: 13

Sec-WebSocket-Protocol: kvs-signaling

响应:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=

Sec-WebSocket-Protocol: kvs-signaling

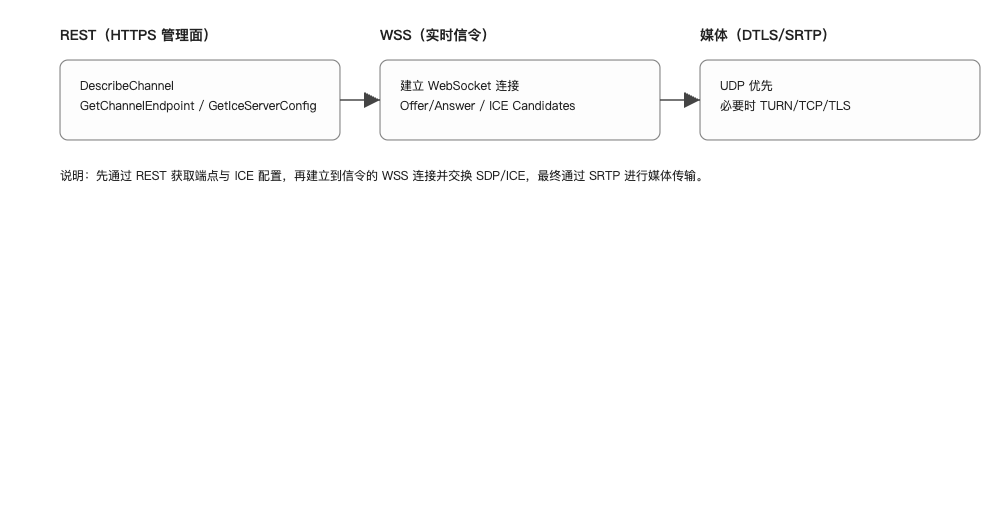

二、在 WebRTC 中的角色分工

- HTTPS(REST 管理面):

- 通常用于 DescribeChannel、GetChannelEndpoint、GetIceServerConfig、Create/DeleteChannel 等服务 API 调用;

- 具备 SigV4 等请求级认证、审计与限流能力;

- 适合“查询/创建/获取配置”的非实时操作。

- WSS(信令实时面):

- 建立到信令服务的持久连接;

- 实时交换 Offer/Answer、ICE Candidates、控制消息;

- 面向低延迟与双向通信,承载长会话的状态与事件驱动。

三、为何不“全部使用 WebSocket”

- 服务端接口契合度:REST API 已定义管理面(Describe/GetEndpoint/GetIceConfig 等),无对应的 WSS 指令;强行全部用 WSS 需自建协议与鉴权,复杂且与生态不兼容。

- 认证与审计:HTTPS 请求级签名与请求 ID 有利于审计/限流;WSS 的会话级鉴权难以提供同等粒度的审计与配额管理。

- 端点发现的鸡生蛋问题:需要先通过 REST 获取应连接的 WSS 端点与区域信息。

- 并发与事件循环:将控制操作塞入 WSS 增加事件循环竞争与会话复杂度,降低稳定性。

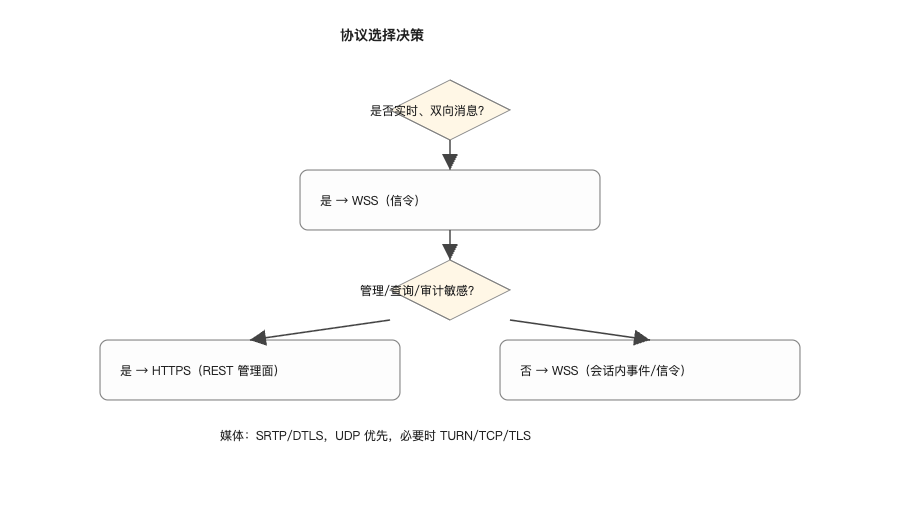

四、协议选择策略(决策树)

- 是否实时、双向消息?

- 是 → WSS 信令;

- 否 → HTTPS(REST)。

- 是否涉及管理/查询/审计敏感操作?

- 是 → HTTPS(SigV4、审计、配额);

- 否 → 仍优先 WSS,尤其是会话内事件。

- 是否需与浏览器/客户端保持长会话?

- 是 → WSS;

- 否 → HTTPS。

五、实践建议

- 保持分层:管理面走 HTTPS,实时信令走 WSS,媒体走 SRTP/DTLS(UDP 优先,必要时 TURN/TCP/TLS)。

- 鉴权与合规:REST 接口用请求级签名;WSS 建链后基于令牌与会话控制,确保日志与审计。

- 稳定性与可达性:在企业网络中 WSS 比 REST 更易被策略限制;准备 TURN/TLS 以保证信令/媒体可达性。

- 成本与延迟的权衡:仅在必要时走中继/长会话;及时释放不再使用的连接与资源。