【大数据技术02】统计学和模型

参考资料:朝乐门。数据科学导论 [M]. 北京:人民邮电出版社,2020.

文章目录

文章目录

- 文章目录

- 二.统计学与模型

- 1.统计学和数据科学

- 1.1 联系

- 1.2 传统统计学方法

- 描述统计

- 推断统计(参数估计 + 假设检验)

- 1.3 基于统计的数据分析方法

- 基本分析法

- 元分析法

- 2.统计方法的选择思路

- 3.数据划分及准备方法

- 3.1 统计学的四个基本概念

- 3.2 数据抽样

- 4.常用统计方法及选择

- 4.1 相关分析

- 4.2 回归分析

- 4.3 方差分析

- 4.4 分类分析

- 4.5 聚类分析

- 4.6 时间序列分析

- **时间序列**

- **拟合**

- 4.7 关联规则分析

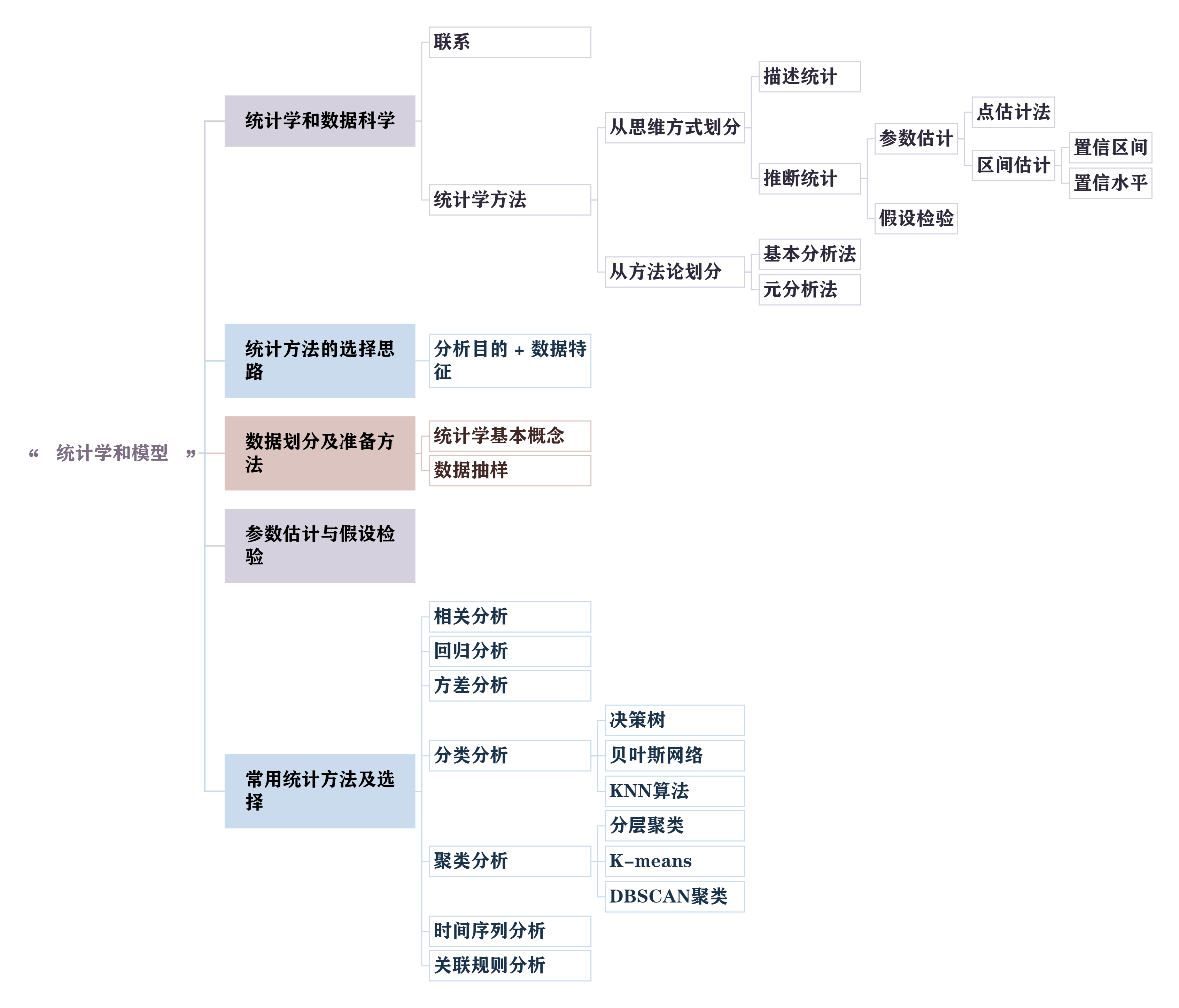

二.统计学与模型

1.统计学和数据科学

1.1 联系

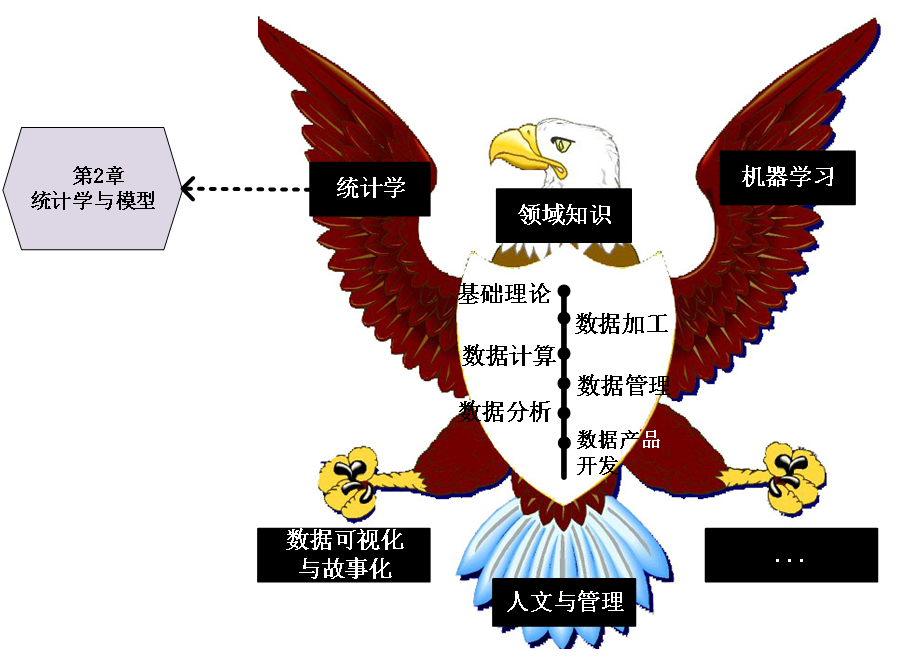

首先,统计学是数据科学的主要理论基础之一

如图所示。数据科学的理论、方法、技术和工具往往来源于统计学。

第一篇以数据科学为标题的学术期刊论文 Data Science: An Action Plan for Expanding the Technical Areas of the Field of Statistics(International Statistical Review,2001)是统计学家威廉·S·克利夫兰完成的,该论文的发表引起了学术界的高度关注。数据科学领域常用的工具之一—R也是统计学家发明的语言。

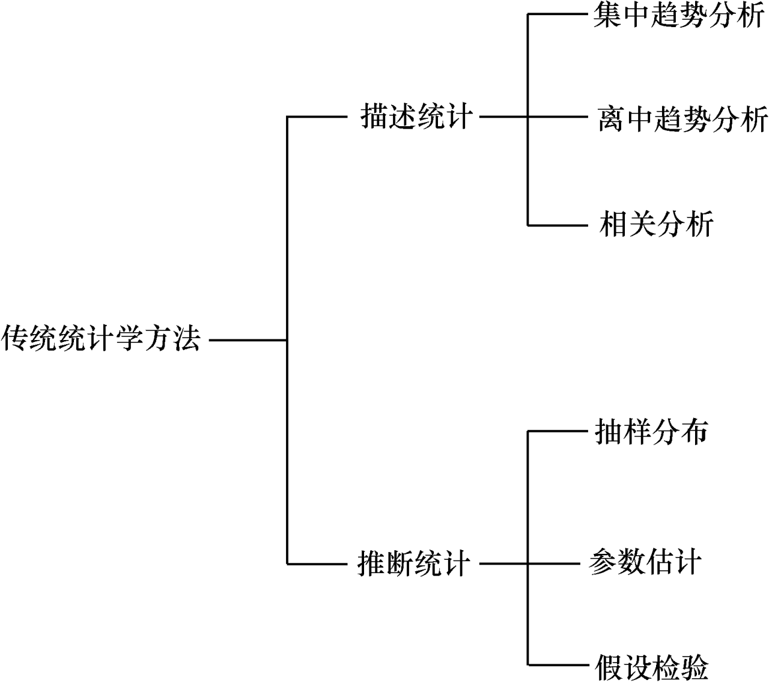

1.2 传统统计学方法

从思维方式来看,传统统计学方法可以分为两大类-描述统计与推断统计

描述统计

描述统计采用图表或者数学方法描述数据的统计特征,比如分布状态、数值特征等等

通常,描述统计分为3个基本类型

-

集中趋势分析(如数据平均数、位置平均数等等)

找数据的 “中心位置”,比如用平均数(如班级学生平均成绩)、中位数(数据排序后中间的数,避免极端值影响)等,反映数据的整体平均水平

-

离中趋势分析(如极差,分位差,平均查,方差,标准差,离散系数等等)

看数据的 “分散程度”,比如用标准差(数据偏离平均数的幅度,如成绩波动大小)、极差(最大值减最小值,快速了解数据范围)等,体现数据的稳定性;

-

相关分析(如正相关、负相关、线性相关、无关等等)

判断两个变量的 “关联关系”,比如分析 “广告投入” 和 “销售额” 是正相关(投入越多销售额越高)、负相关还是无关,用相关系数量化关联强度。

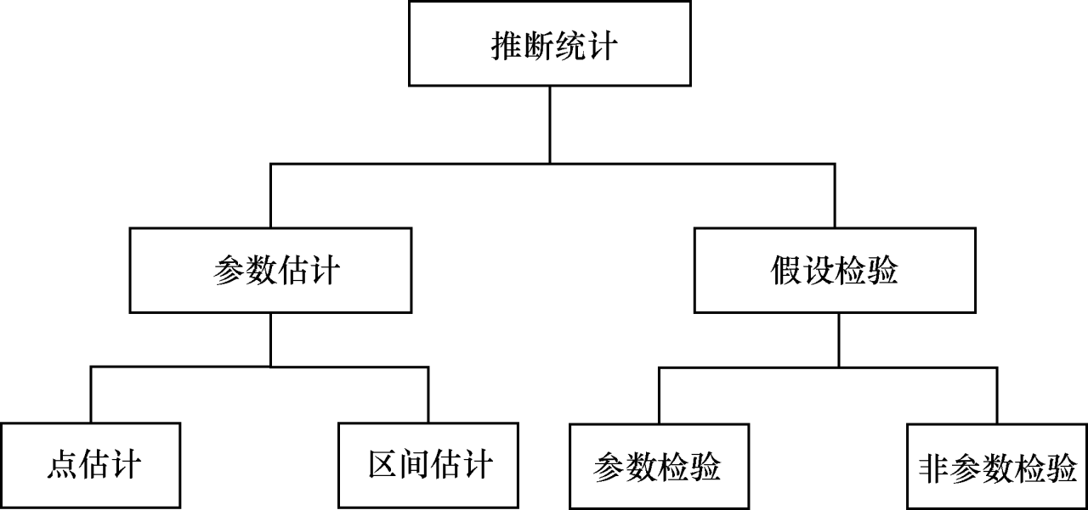

推断统计(参数估计 + 假设检验)

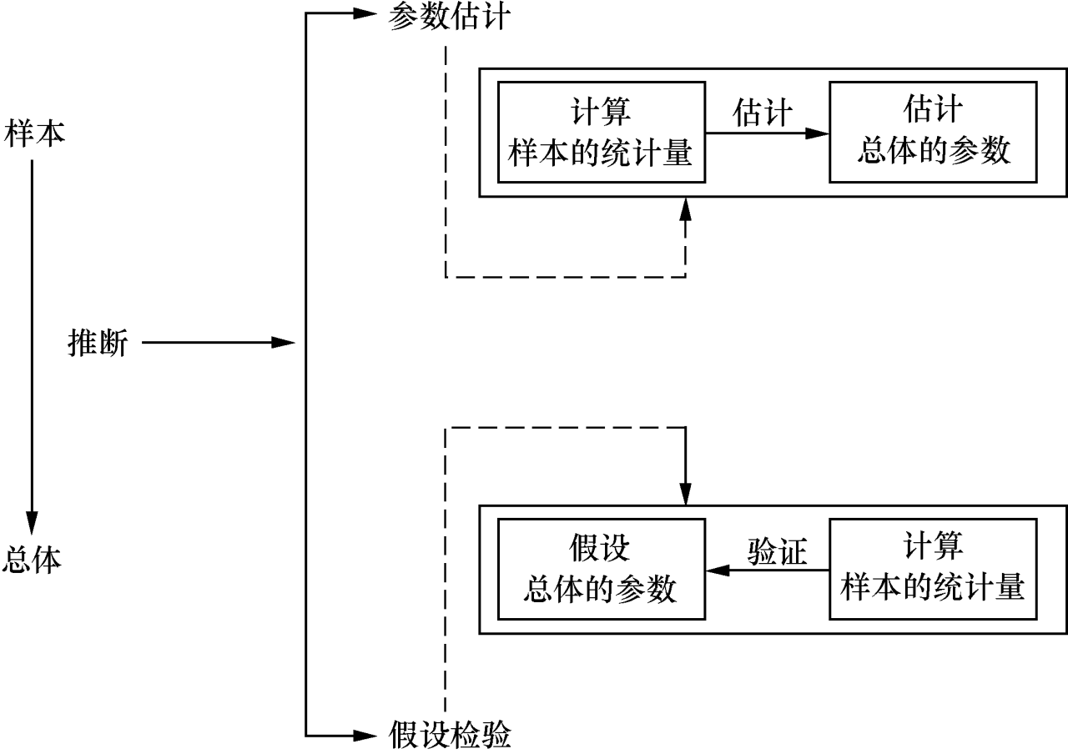

在数据科学中,推断统计有时需要通过样本对总体进行推断分析,常用的推断统计方法有两种

-

参数估计

目标是通过 “部分样本” 的信息,推断 “全部总体” 的特征

流程:

- 计算样本的统计量(比如算出 100 个用户的平均消费额为500)

- 用统计量估计总体的参数(用这 100 人的平均消费,推断 1000 万用户的平均消费)。

Eg.

用样本的统计量(如样本均值)估算总体的参数(如总体均值),比如从 1000 个用户样本中算出平均消费额,以此估计所有用户的平均消费额,还可进一步给出估算的 “区间范围”(如总体平均消费额在 80-100 元之间),提高结果可靠性;

参数估计分类

-

点估计:

先从总体中抽取一个样本,然后根据该样本的统计量对总体的未知参数作出一个数值点的估计,例如:用样本均值作为总体均值μ的估计值

-

区间估计:

区间估计是在点估计的基础上,给出总体参数落在某一区间的概率

例如:总体均值落在50-70之间的概率为0.93

通常,区间估计有两个重要的指标:置信区间和置信水平

置信区间(Confidence Interval)

是指由样本统计量构造的总体参数的估计区间,置信区间的最小值与最大值分被称为“置信下限”和“置信上线”

是一个 “数值范围”,表示我们通过样本估计出的 “总体参数可能存在的区间”。比如通过样本算出 “全校学生平均成绩的置信区间是 70-80 分”,意思是总体平均成绩有很大概率在 70 到 80 分之间。

置信水平(Confidence Level)

是指总体未知参数落在置信区间之内的概率,表示为

1-α,其中:α是显著性水平,即总体参数未在区间内的概率是一个 “概率值”(通常用百分比表示,如 95%),表示 “置信区间包含总体真实参数的可能性”。比如 95% 的置信水平,意思是如果我们重复抽样 100 次,会有 95 次算出的置信区间能包含总体的真实平均成绩。

-

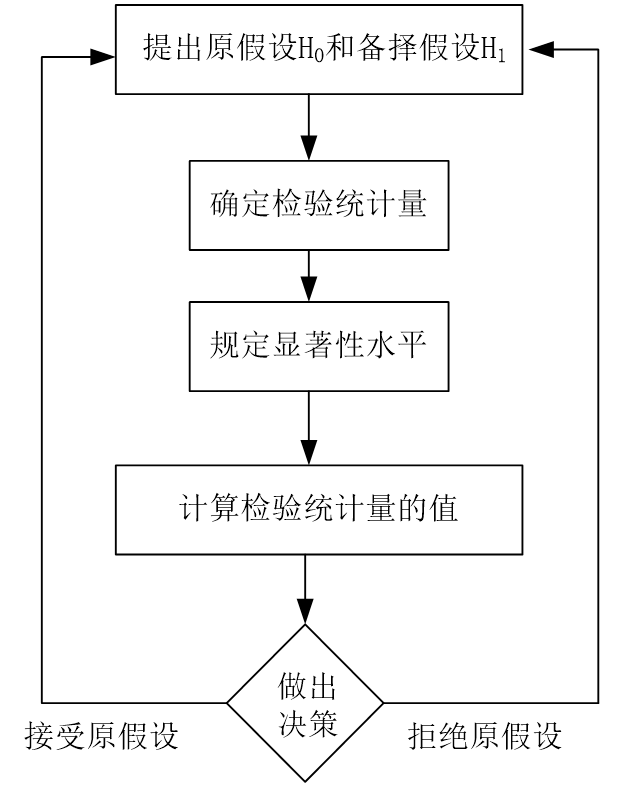

假设检验

目标是先假设总体情况,再用样本数据验证假设是否成立

流程:

-

提出原假设H0和备择假设H1:先对总体参数下一个 “待验证的假设”

(如(H0):“全校学生平均成绩是 75 分”,(H1):“不是 75 分”)

-

确定检验统计量:选一个能衡量“样本与假设差异”的统计量(如Z统计量,t统计量),用来量化差异程度

-

规定显著性水平:设定“允许的错误概率(常用5%)”,表示错误拒绝原假设的最大概率

-

计算检验统计量的值:用样本数据算出统计量的具体数值(如算出 Z 值为 2.1)。

-

做出决策:对比统计量与显著性水平对应的临界值,判断是 “接受原假设”(认为假设成立)还是 “拒绝原假设”(认为假设不成立)

Eg.

先对总体特征提出假设(如 “某产品用户满意度超过 80%”),再用样本数据验证假设是否成立,比如抽取 500 个用户样本,若样本满意度仅 70%,则可能推翻原假设,常用于判断结论是否具有统计意义(而非偶然结果)。

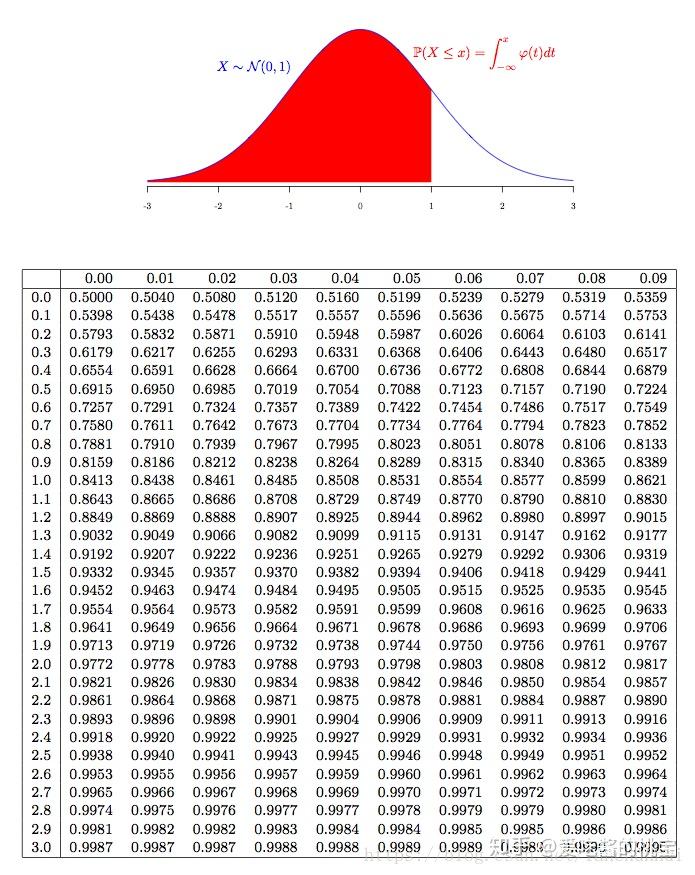

Z统计量表

z 值区间为((-1.96, 1.96))。此时 5% 的错误概率均分在分布两侧,每侧 2.5%,对应的临界值是 ±1.96,意味着若计算出的 z 值绝对值超过 1.96,就拒绝原假设。

-

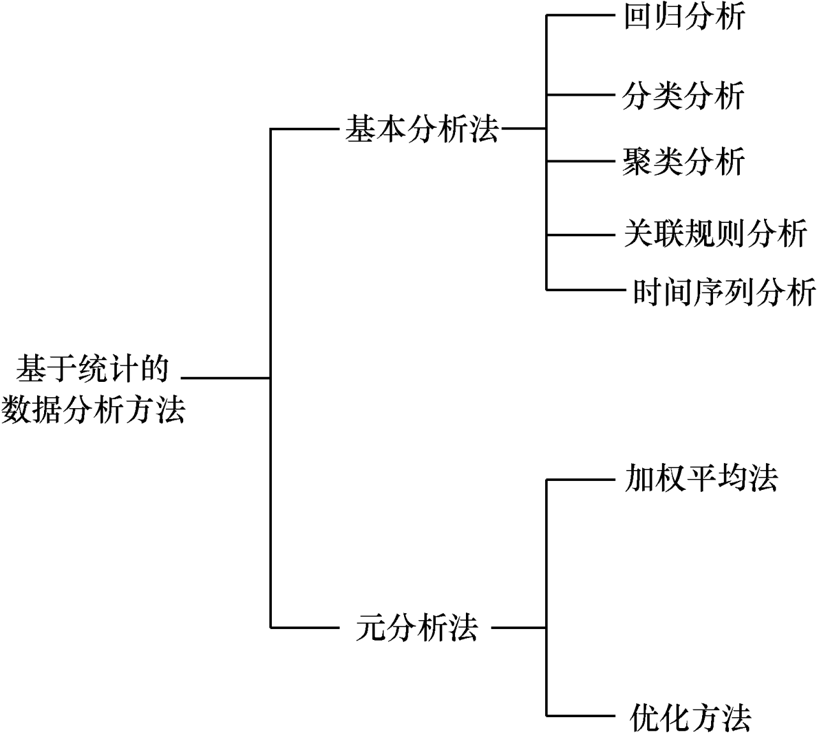

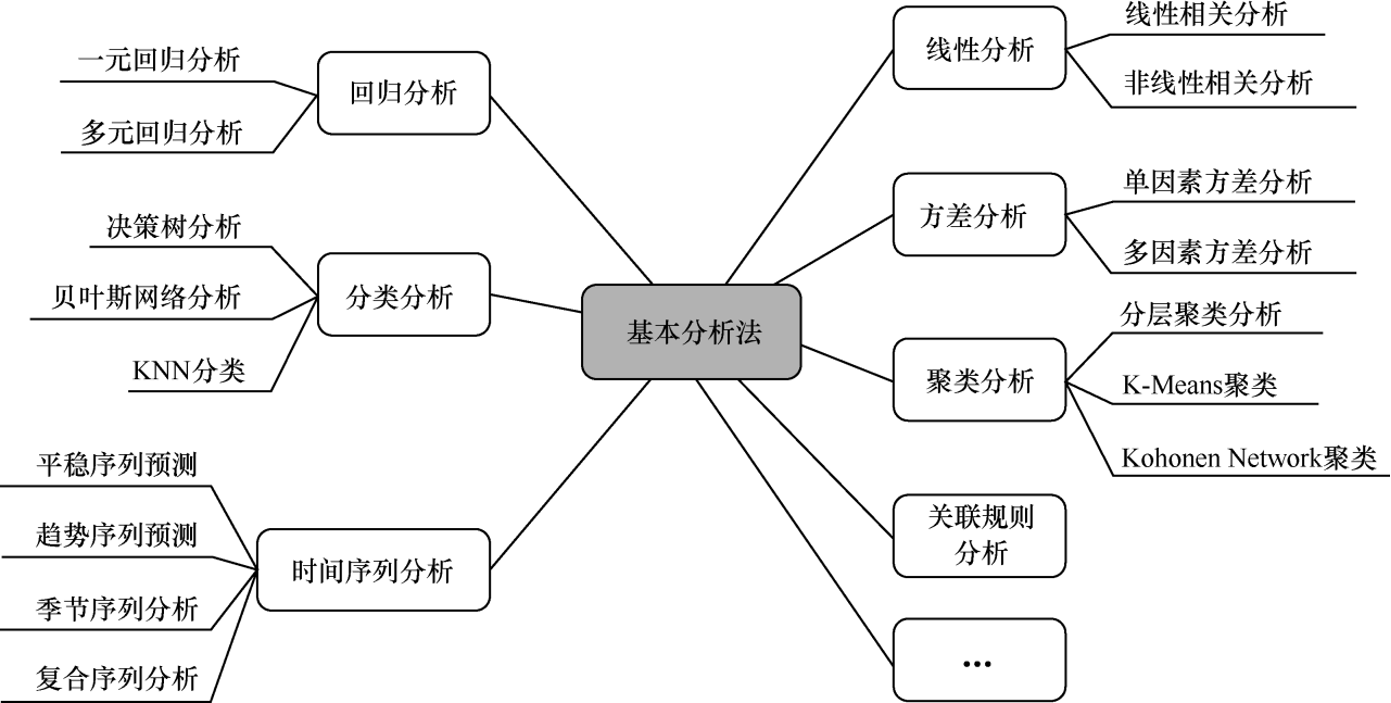

1.3 基于统计的数据分析方法

从方法论角度来看,基于统计的数据分析方法可分为基本分析法和元分析法

基本分析法

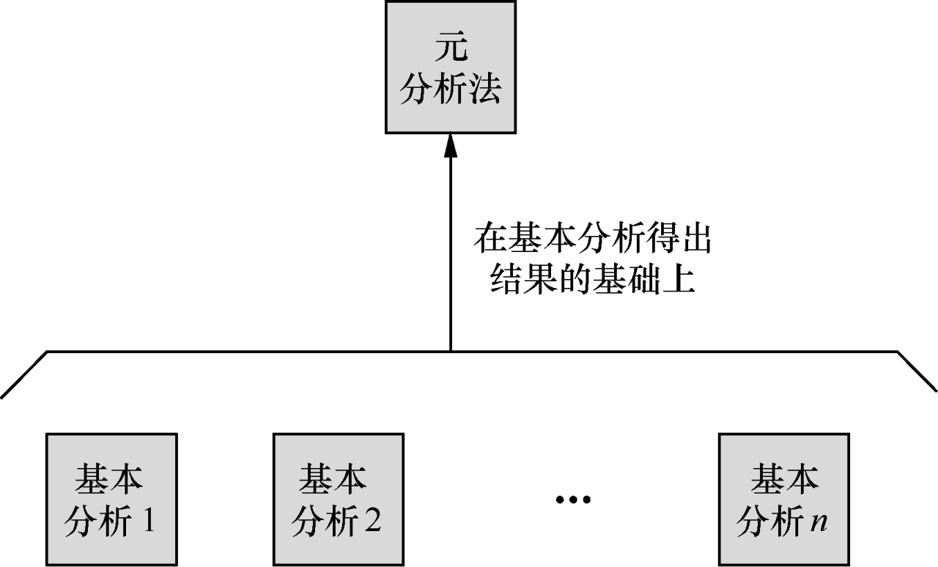

元分析法

元分析法是对基本分析法得出的结果进一步分析的方法,常用的元分析法有:

-

加权平均法

给不同基本分析结果赋予不同权重(如样本量大、可信度高的结果权重更高),再计算综合结果,避免单一结果的偏差;

-

优化方法

通过统计模型调整或修正多个基本结果的差异,让最终结论更贴合实际情况。

Eg.

场景:要判断某款产品的 “用户推荐率”,用 “基本分析法” 做了 3 次独立调研 ——

- 调研 1(样本 100 人):推荐率 60%(但样本里年轻人占 90%,可能偏乐观);

- 调研 2(样本 500 人):推荐率 45%(样本覆盖各年龄段,但地域集中在一线城市,可能有地域偏差);

- 调研 3(样本 300 人):推荐率 52%(样本均衡,但有 10% 受访者未认真填写,数据有噪声)。

这 3 个基本结果差异明显,直接取平均((60%+45%+52%)/3≈52.3%)会忽略各自的偏差,结论不可靠。这时用 “优化方法” 就是:

- 识别偏差类型:先找出每个基本结果的问题(样本结构失衡、地域局限、数据噪声);

- 用统计手段修正:

- 对调研 1:按全人群年龄比例 “调整权重”,降低年轻人样本的影响,修正后推荐率变为 55%;

- 对调研 2:加入地域差异系数,结合全国地域分布修正,推荐率变为 48%;

- 对调研 3:剔除无效数据,重新计算后推荐率变为 50%;

- 整合修正后结果:再基于修正后的 3 个结果(55%、48%、50%),用更合理的模型整合出最终推荐率(比如 51%)。

2.统计方法的选择思路

依据:分析目的和数据特征

- 分析目的:分析目的分为描述、分类、比较、预测和解释五种基本类型

- 数据特征:包括变量个数、自变量和因变量的划分、变量的相关性和数据类型等等

- 其中变量的相关性又可以分为线性相关、非线性相关、自相关、位置相关和时间相关等。数据类型有离散数据和连续数据之分。

先明确目标,再匹配数据特征:

- 分析目标:想通过数据解决什么问题?

- 若想 “描述数据长什么样”(如用户平均消费、成绩分布)→ 选描述统计(均值、标准差、图表等);

- 若想 “给数据分类”(如把用户分成高、中、低价值群)→ 选分类分析(决策树、KNN 等);

- 若想 “比较两组 / 多组数据差异”(如 A、B 两款产品的满意度是否不同)→ 选方差分析、假设检验等;

- 若想 “预测未来结果”(如下个月销量、用户是否会流失)→ 选回归分析、时间序列分析等;

- 若想 “解释变量间关系”(如广告投入和销售额的关联)→ 选相关分析、回归分析等。

- 数据特征:手里的数据适合什么方法?

- 看 “变量数量”:是单变量(如只分析 “年龄”)、双变量(如 “年龄” 和 “消费额”)还是多变量(如 “年龄 + 性别 + 收入” 影响消费)?多变量可能需要多元回归,单变量更适合描述统计;

- 看 “变量关系”:变量间是线性相关(如收入越高消费越线性增长)还是非线性相关(如收入到一定程度后消费增长放缓)?线性用线性回归,非线性可能需要非线性模型;

- 看 “数据类型”:是离散数据(如 “购买次数”“性别”)还是连续数据(如 “身高”“消费金额”)?离散数据可能适合分类、聚类,连续数据更适合回归、相关分析。

3.数据划分及准备方法

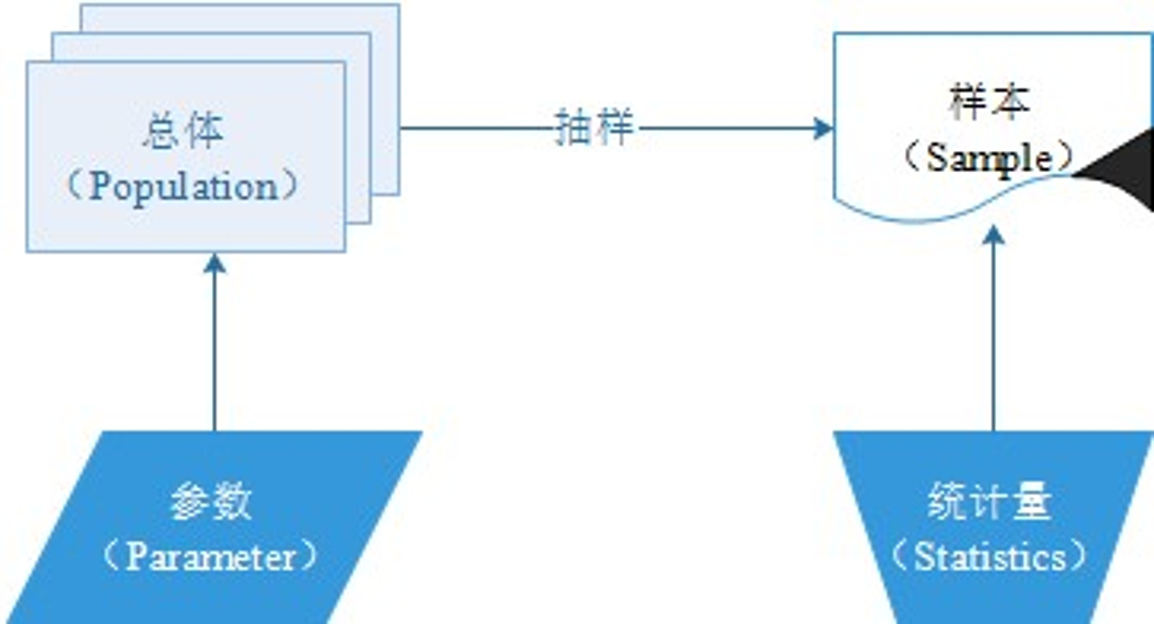

3.1 统计学的四个基本概念

- 总体:研究对象的全部集合,是我们最终想了解的整体,比如想研究 “某学校全体学生的数学成绩”,那这所学校所有学生的数学成绩,就是 “总体”。

- 样本:从 “总体” 中抽取的 “部分集合”。因为直接研究总体(比如全校 1000 名学生)可能耗时费力,所以会抽选其中 100 名学生的数学成绩来分析,这 100 名学生的成绩就是 “样本”。

- 参数(Parameter):指 “总体的特征值”,是我们想通过样本间接推断的总体属性。比如 “全校 1000 名学生的数学平均成绩”,就是总体的参数(这个值通常未知,需要用样本推测)。

- 统计量(Statistics):指 “样本的特征值”,是直接从样本数据中计算出来的结果。比如抽选的 100 名学生的数学平均成绩,就是统计量(这个值可直接计算,用来估计总体的参数)。

总结:就是用样本的统计量去推断总体的参数,比如用 100 名学生的平均成绩(统计量),估算全校学生的平均成绩(参数)。

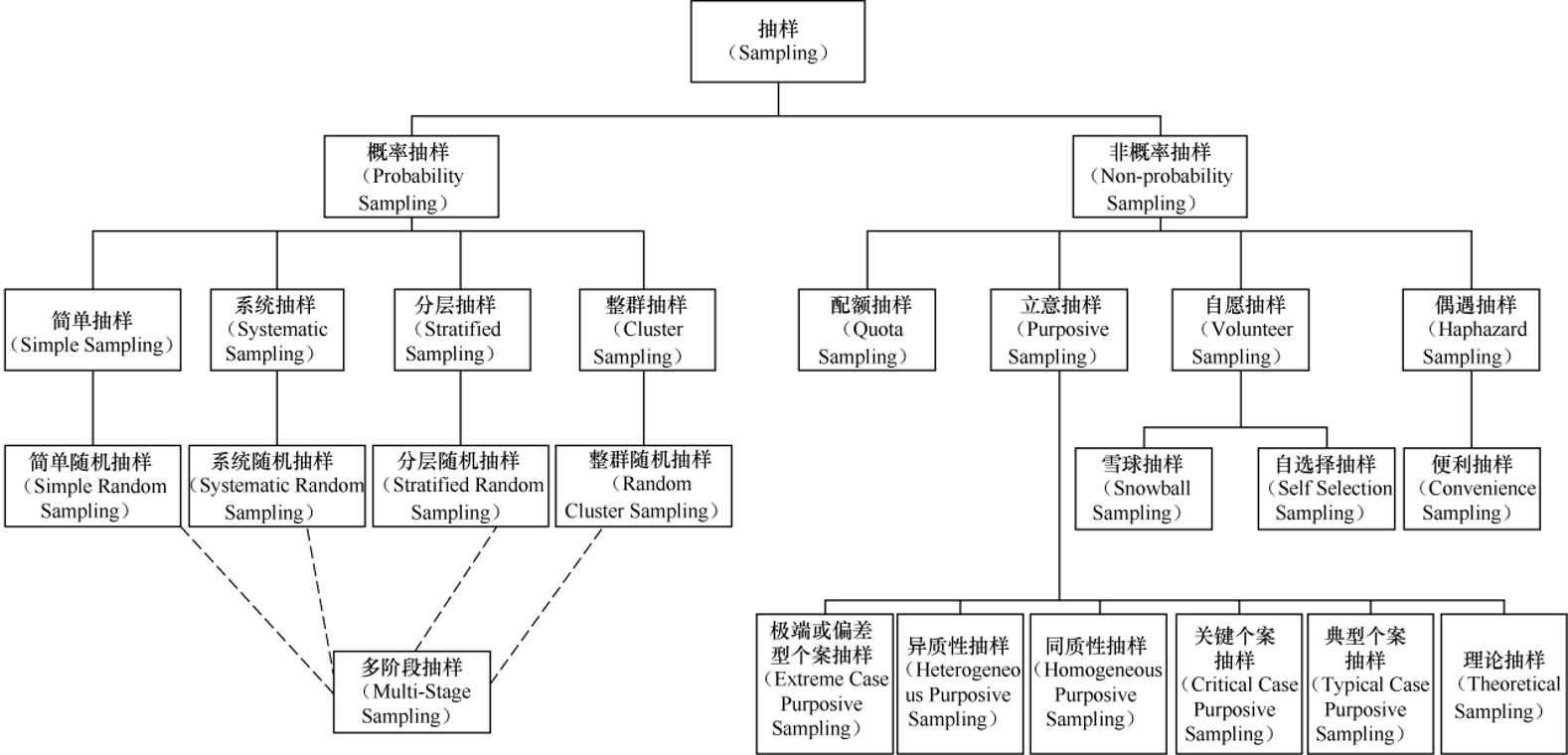

3.2 数据抽样

- 概率抽样:每个样本被选中的概率是明确的,结果更客观、能代表总体(适合需要推断总体的场景);

- 简单抽样:核心是 “简单随机抽样”—— 给总体所有个体编号,随机抽选(如抽奖选样本);

- 系统抽样:核心是 “系统随机抽样”—— 按固定间隔选样本(如从 1000 个用户中,每 10 个抽 1 个);

- 分层抽样:核心是 “分层随机抽样”—— 先把总体按特征分层(如按年龄分 “青年 / 中年 / 老年”),再从每层随机抽样本(保证每层都有代表);

- 整群抽样:核心是 “整群随机抽样”—— 把总体分成若干 “群”(如按班级分群),随机抽选整群作为样本;

- 多阶段抽样:是前 4 类方法的组合(如先分层、再系统抽样),适合大规模、复杂的总体(如全国人口抽样)。

- 非概率抽样:样本选中概率未知,结果偏主观,适合初步探索或特殊场景。

- 配额抽样:先设定各类别配额(如 “男 / 女各抽 50 人”),再按配额选样本;

- 立意抽样:按研究者主观判断选样本,又可细分 6 类(如 “极端个案抽样” 选最特殊的样本、“典型个案抽样” 选有代表性的样本);

- 自愿抽样:样本主动参与(如网上问卷的参与者),细分 “雪球抽样”(样本推荐同类样本,如调研小众兴趣群体)、“自选择抽样”(用户自主报名参与);

- 偶遇抽样:核心是 “便利抽样”—— 选容易接触到的样本(如在学校门口拦学生调研)。

4.常用统计方法及选择

4.1 相关分析

定义:

相关分析是对变量之间密切程度的度量----相关系数的分析方法

相关系数

-

总体相关系数(β)

描述 “整个总体中两个变量的真实关联程度”。但现实中我们几乎无法获取 “总体” 的全部数据,所以(\rho)通常是未知的。

-

样本相关系数(r)

用 “部分样本数据” 计算出的相关系数,是对(β)的估计。我们实际分析中用的就是样本相关系数r。

通常,由于总体相关系数(β)是未知值,所以一般采用样本相关系数(r)进行相关分析

相关系数r计算方法

通常,样本集x与y的相关系数r的计算公式如下(Pearson相关系数):

r = ∑ ( x − x ) ( y − y ) ∑ ( x − x ) 2 ⋅ ∑ ( y − y ) 2 r=\frac{\sum(x-x)(y-y)}{\sqrt{\sum(x-x)^2\cdot\sum(y-y)^2}} r=∑(x−x)2⋅∑(y−y)2∑(x−x)(y−y)

其中,x和y分别是样本集x和y的均值;r为样本相关系数

其中:

- r > 0:正相关

- r = 0:无线性相关(可能存在非线性关联,只是线性关联为0)

- r < 0:负相关

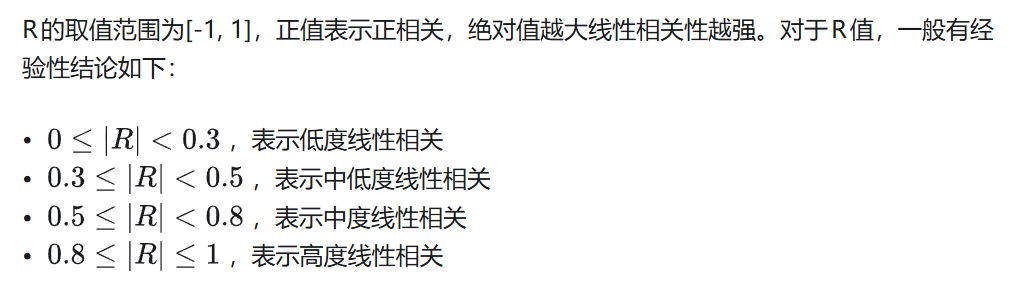

强度判断

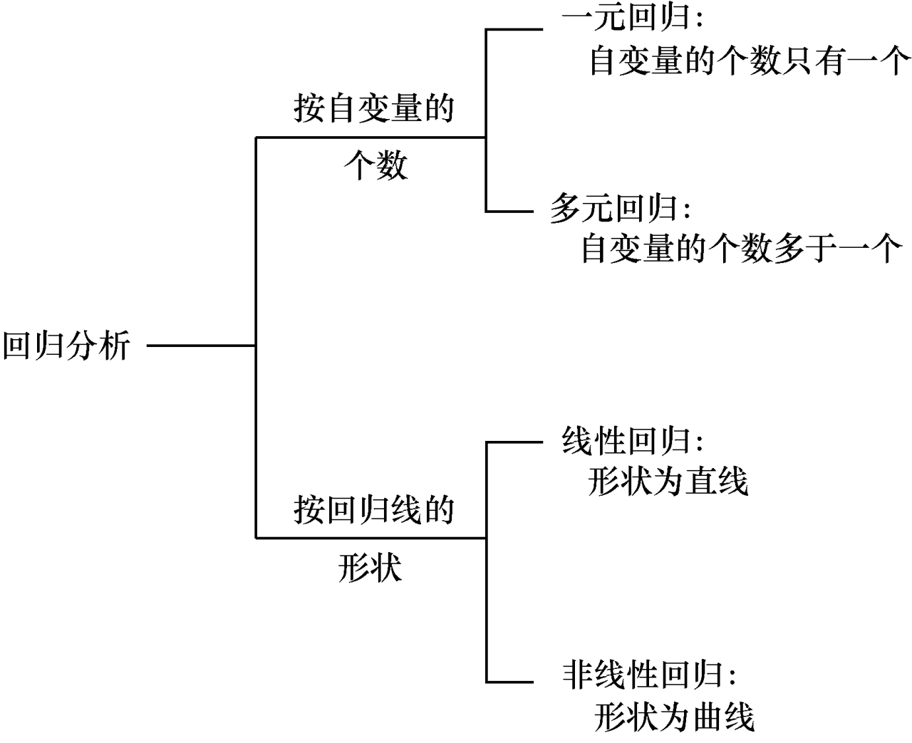

4.2 回归分析

回归分析:

是以找出变量之间的函数关系为主要目的的一种统计分析方法

比较常见的回归分析方法有:一元回归,多元回归,线性回归和非线性回归

使用场景:

泛化场景类型 核心逻辑 跨领域示例(覆盖自然科学、社会科学、工程、生活) 1. 规律认知场景 用数据验证 “经验 / 理论假设”,将模糊的 “定性判断” 转化为精确的 “定量结论” - 物理学:验证 “力、质量” 与 “加速度” 的关系(回归系数对应 “1 / 质量”);- 社会学:验证 “教育年限” 与 “收入水平” 的正相关强度;- 生活:验证 “每日步数” 与 “体重变化” 的负相关程度。 2. 决策优化场景 基于 “因素对结果的影响规律”,调整 “输入变量” 以实现 “输出结果最优” - 工程:调整 “原料配比”(输入)以实现 “产品合格率最高”(输出);- 运营:调整 “折扣力度”(输入)以实现 “利润最大”(输出);- 个人:调整 “学习时长 / 休息时间”(输入)以实现 “考试分数最高”(输出)。 3. 风险控制场景 识别 “高风险结果” 的关键触发因素,提前干预以规避风险 - 金融:识别 “负债率、现金流”(输入)对 “企业违约风险”(输出)的关键影响,提前预警;- 医疗:识别 “血压、血糖”(输入)对 “并发症概率”(输出)的影响,制定干预方案;- 交通:识别 “车速、天气”(输入)对 “事故概率”(输出)的影响,优化限速政策。

- 只要存在 “历史数据中变量间的关联规律”,且该规律在未来短期内稳定,就能用回归模型将 “规律” 转化为 “可计算的预测结果”。

- 通过回归系数的大小、正负、显著性,量化 “每个输入变量” 对 “输出结果” 的 “贡献度”,帮我们从数据中提炼 “因果 / 关联规律”,而非仅靠经验判断。

场景中存在 “需要通过变量关系解决‘预测’或‘解释’” 的需求,回归分析就是一种可复用、可迁移的量化工具。

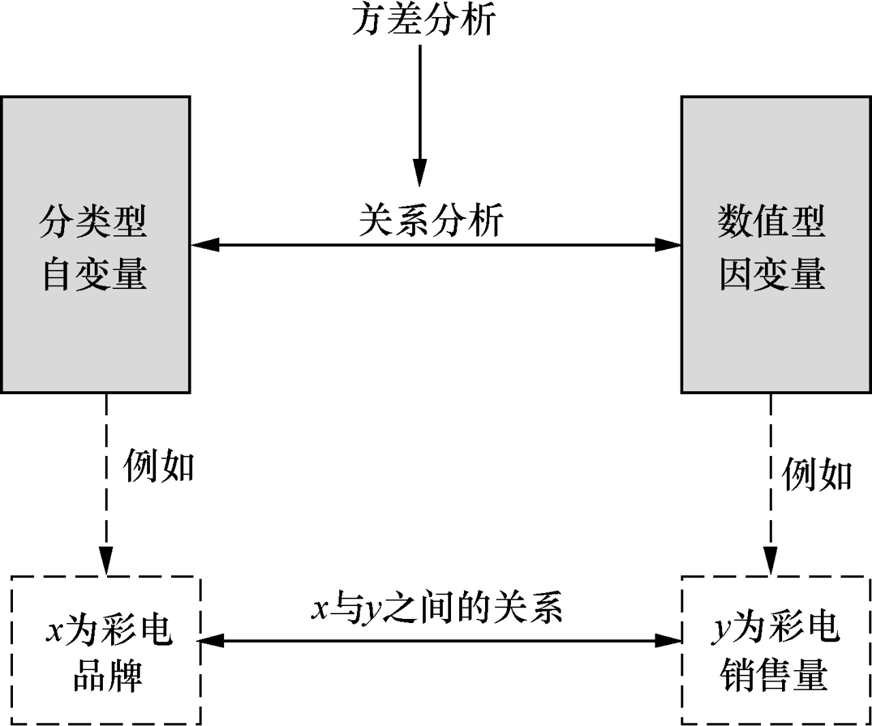

4.3 方差分析

方差分析主要用于分析“分类型自变量”和“数值型因变量”之间的关系

分类型自变量:是 “类别化的影响因素”,如上图中的 “彩电品牌”(可分为 A、B、C 等类别),这类变量不能直接用数值衡量差异,只能通过 “类别” 来区分。

数值型因变量:是 “可量化的结果变量”,如上图中的 “彩电销售量”(用具体的销售数量来衡量)。

核心目的:分析类别对结果的影响是否显著,方差分析的核心是探究 “分类型自变量的不同类别,是否会导致数值型因变量产生显著差异”。以上图为例,就是要回答:“不同彩电品牌(A、B、C)的销售量,是否存在明显的差别?”

如何判断是否有显著影响?

答:通过分解因变量的“总变异”来判断影响的显著性

- 总变量 = 组间变异 + 组内变异

- 组间变异:由自变量类型不同导致的差异(如品牌 A 与品牌 B 的销量差距);

- 组内差异:由“随机因素”导致的差异(如同一品牌内部不同门店的销量波动)。

- 若“组间变异远大于组内编译”(通过F统计量量化比较),则说明自变量的类型对因变量有显著影响,反之则无显著影响

方差分析分类:

- 单因素方差分析:仅1个分类型自变量(如仅分析 “品牌” 对 “销量” 的影响);

- 多因素方差分析:多个分类型自变量(如同时分析 “品牌”“促销活动” 对 “销量” 的影响)。

F统计量

F 统计量的核心是用 “组间变异的强度” 除以 “组内变异的强度”,来判断 “类别差异是否真的重要”,

- F 统计量:MSA ÷ MSEF 值的本质是 “类别导致的差异” 和 “随机导致的差异” 的比值:

- 若 F 值大(比如 F=5):说明 “类别差异(如不同品牌的销量差距)远大于随机差异(如同一品牌门店的波动)”,意味着自变量类别对因变量影响显著;

- 若 F 值小(比如 F=0.8):说明 “类别差异和随机差异差不多”,意味着类别对因变量影响不显著。

- 最后对比 “临界值” 下结论我们会先设定 “显著性水平”(常用 5%),再查 F 分布表得到对应 “临界值”(比如当自由度为 2 和 12 时,临界值约为 3.89):

- 若计算的 F 值(如 5)>临界值(3.89):拒绝 “类别无影响” 的原假设,认为不同类别对因变量有显著影响;

- 若 F 值(如 0.8)<临界值(3.89):不拒绝原假设,认为类别影响不显

4.4 分类分析

**思想:**通过将大量数据分为若干个类别,在分别分析每个类别的统计特征,通过统计每个类别的统计特征反映数据总体的特征

核心是根据数据的特征差异,把相似的对象归为同一类,不同的归为不同类,主要用于解决 “数据分组”“类别识别” 类问题

- 应用场景

- 客户分群:帮助企业针对不同类客户制定差异化营销方案;

- 风险分类:金融领域把贷款客户分成 “低风险、中风险、高风险”,辅助信贷决策;

- 疾病诊断:医疗领域根据症状、指标把疾病分到不同类别,辅助诊断。

简单说,分类分析就是 “给数据贴标签、分群组”,让我们能从杂乱的数据中找到规律,为决策和管理提供清晰的类别依据。

Eg.

假设超市有 10000 名顾客(大量数据),先通过分类分析把他们分成 3 类:

- 类别 A:高频高消费人群(比如每周来 3 次,每次花 500 元以上);

- 类别 B:低频刚需人群(比如每月来 1 次,只买生活必需品);

- 类别 C:偶尔闲逛人群(比如季度来 1 次,只买促销商品)。

然后分别分析每个类别的统计特征:

- 类别 A:平均年龄 30-40 岁,女性占 60%,主要购买进口零食、高端日用品;

- 类别 B:平均年龄 45-60 岁,男性占 55%,主要购买粮油、调味品;

- 类别 C:平均年龄 20-30 岁,男女各半,主要购买网红零食、低价饰品。

这些 “分群后的统计特征” 合起来,就能反映数据总体(所有顾客)的特征

也就是把 “一大团模糊的数据” 拆成 “几个清晰的小群体”,再通过每个小群体的特点,拼出整个数据的全貌

**分类:**分类分析的算法有很多种, 如决策树、决策表、贝叶斯网络(Bayesian Network)、神经网络、支持向量机、KNN 算法等。篇幅原因,这三个算法会单独出一篇文章。(以后替换为跳转链接)

4.5 聚类分析

与分类分析不同点:聚类分析所要求划分的类别是未知的(也就是数据无标签或标签不全)

聚类要求

- 每个分组内数据具有比较大的相似性

- 组间的数据具有较大不同

聚类算法

分层聚类、K-means聚类、DBSCAN聚类等等

这些我都会单独出文章(以后替换为跳转链接)

4.6 时间序列分析

时间序列

是按照时间顺序排列的数字序列

时间序列分析就是利用此组数列,并采用数理统计方法加以处理。进而预测未来事物的发展。

时间序列分析是:定量预测方法之一,他的基本假设有两条

- 承认事物发展的延续性,可应用过去数据,就能推测事物的发展趋势

- 考虑到事物发展的随机性,任何事物发展都可能受到偶然因素影响,为次要应用统计分析中加权平均法对历史数据进行处理

因此,时间序列预测一般采用三种实际变化规律:

- 趋势变化

- 周期性变化

- 随机性变化

拟合

对于短的或者简单的时间序列,可以使用趋势模型和季节模型加上误差来进行拟合

- 对于平稳时间序列,可用通用自回归滑动平均模型(Autoregressive Moving Average Model,ARMA)极其特殊情况的自回归模型、滑动平均模型来进行拟合

- 对于非平稳时间序列,则要先将观测到的时间序列进行差分运算,化为平稳时间序列,再用适当模型去拟合这个差分序列。

这些我都会单独出文章(以后替换为跳转链接)

4.7 关联规则分析

在关联规则分析中,“关联”指形如 X→Y 的蕴涵式。

其中,X 和 Y 分别称为关联规则的先导(Antecedent 或 Left-Hand-Side,LHS)和后继(Consequent 或 Right-Hand- Side,RHS)。

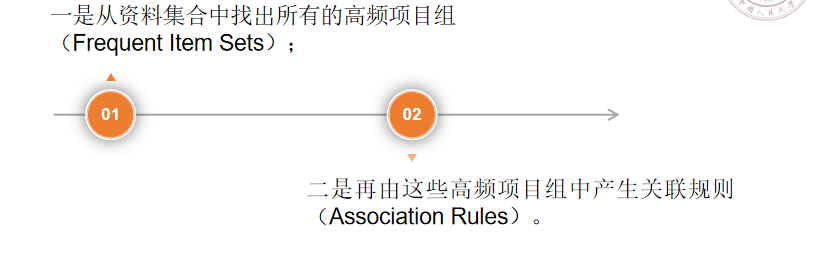

关联规则分析过程的阶段

关联规则分析的算法有很多种,如 Apriori 算法、FP-树频集算法和 Eclat 算法等

阶段 1:找出 “高频项目组(频繁项集)”

“项目组” 指一组同时出现的变量(如 “面包 + 牛奶”“手机 + 手机壳”),“高频” 指这些项目组出现的频率(支持度)达到设定阈值(比如至少出现 100 次)。

- 目的:先筛选出 “有足够出现频率” 的项目组 —— 只有高频项目组,才可能存在有价值的关联(低频项目组的关联多为偶然)。

- 举例:从超市 10 万笔交易中,先找出 “出现次数≥500” 的项目组,如 “面包 + 牛奶”(出现 800 次)、“尿布 + 啤酒”(出现 600 次)。

阶段 2:从高频项目组中生成 “关联规则”

对每个高频项目组,进一步判断 “X→Y” 的关联强度,常用两个指标衡量:

- 支持度:X 和 Y 同时出现的频率(如 “面包 + 牛奶” 在 10 万笔交易中出现 800 次,支持度 = 0.8%),确保关联的 “普遍性”;

- 置信度:当 X 出现时 Y 也出现的概率(如购买面包的顾客中,有 70% 同时购买牛奶,置信度 = 70%),确保关联的 “可靠性”。

- 目的:筛选出 “高支持度 + 高置信度” 的规则(比如支持度≥0.5%、置信度≥60%),才是有实际价值的关联(如超市可据此将面包和牛奶放在相邻货架)。

PPT 提到关联规则分析的核心算法有 3 种,各有特点:

- Apriori 算法:最经典的算法,核心逻辑是 “高频项目组的子集也一定是高频的”,通过逐步筛选淘汰低频子集,减少计算量(适合中等规模数据);

- FP - 树频集算法:针对 Apriori 算法 “重复扫描数据” 的缺点,将数据压缩成 “FP - 树” 结构,只需扫描两次数据就能找出高频项目组(适合大规模数据);

- Eclat 算法:通过 “垂直数据格式” 存储数据(记录每个项目出现的交易 ID),用 “交集运算” 找高频项目组,适合处理稀疏数据。