[论文阅读] AI + 职业教育 | 从框架到实践:职业院校教师人工智能素养提升的完整方案

从框架到实践:职业院校教师人工智能素养提升的完整方案

论文信息

- 原标题:职业院校教师人工智能素养现状及提升策略

- 主要作者及研究机构:

- 韩锡斌(清华大学教育学院,教授、博士生导师)

- 郭文欣(清华大学教育学院,博士研究生,通信作者)

- 李梦(中国教育科学研究院,助理研究员)

- 发表信息:《现代远距离教育》(ISSN 1001-8700,CN 23-1066/G4)网络首发,2025-11-04,DOI:10.13927/j.cnki.yuan.20251103.001

- 引文格式(GB/T 7714):韩锡斌,郭文欣,李梦.职业院校教师人工智能素养现状及提升策略[J/OL].现代远距离教育.https://doi.org/10.13927/j.cnki.yuan.20251103.001,2025-11-04.

- 基金项目:2023年度国家社会科学基金教育学重大项目“数字教育形态研究”(编号:VCA230011)

一段话总结

该研究围绕职业院校教师人工智能素养展开,构建了包含AI通用素养(AI基础及应用、AI伦理与责任、AI赋能教师发展)与职业教育AI专有素养(行业AI技术教学、参与研发企业AI应用) 的概念框架,通过全国范围内回收的600份教师有效问卷,运用结构方程模型分析发现:相比AI通用素养,教师严重欠缺职业教育AI专有素养;AI通用素养处于早期认识阶段,“教学中应用AI” 在“认识与理解AI”向“AI教学评估与创造”的转化中起关键中介作用,且AI伦理与责任意识对AI素养发展存在“促进+抑制”的双重影响;基于此,提出以AI教学应用实践为核心构建分层分类培训体系、深化产教融合、将AI伦理融入教学实训的三大提升策略。

研究背景:AI时代职教教师的“能力焦虑”如何破局?

当AI技术重塑制造业、服务业等领域的岗位需求——比如智能工厂的运维需要“懂AI的技术工人”,智慧物流的调度依赖“会用AI分析的管理员”,以“就业为导向”的职业教育首当其冲面临挑战:学生要具备智能化工作能力,教师首先得有AI素养。

从政策层面看,教育部已连续释放信号:2025年7月《数字化赋能教师发展行动的通知》提出“制定教师智能素养标准、开展AI专项培训”,同年1月《中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025-2029年)》要求“推动AI融入专业教学全过程”,教育部职教信息化教指委更明确“分层培训+产教融合”的提升方向。这些政策都指向一个核心:职业院校教师的AI素养,是职教高质量发展的“战略支点”。

但现实问题在于,现有研究“跟不上需求”:过去关于教师AI素养的讨论,大多围绕中小学(比如AI辅助学科教学)或普通高校(比如AI支持科研),几乎没人聚焦职业院校教师的特殊性——他们既是“教师”,要懂教学法;又是“师傅”,要懂行业技术,这种“双师型”特征决定了其AI素养不能只谈“通用工具使用”,还得关联“行业AI应用”。

举个例子:一名高职机械专业教师,不仅要会用AI做课件、分析学生成绩(通用素养),更要能把企业里的“AI质检技术”融入实训教学,甚至指导学生参与AI设备研发(专有素养)——但当前这类教师的能力储备,恰恰是短板。这就是研究要解决的核心问题:职业院校教师的AI素养到底该包含什么?现状如何?怎么提升?

创新点:三大突破填补职教教师AI素养研究空白

该研究之所以有价值,关键在于三个“首次”,打破了以往研究的局限:

1. 首次构建职业院校教师专属AI素养框架

区别于中小学/高校教师“通用AI素养”的单一维度,研究结合职教教师“双师型”特征,提出“通用+专有”的双轨框架:通用素养解决“会不会用AI教学”的问题(比如用AI做教学资源、分析学习数据),专有素养解决“能不能用行业AI教学”的问题(比如把企业的AI检测技术转化为实训内容)。这种分类,精准命中了职教教师的“能力痛点”——不是“不会用AI”,而是“不会用行业AI教学生”。

2. 首次用数据揭示“认知-应用”断层的核心机制

以往研究多停留在“教师AI素养不足”的定性描述,而该研究通过600份问卷的量化分析,找到一个关键结论:教师不是“不懂AI”(认识与理解AI维度M=3.17,处于中等水平),而是“不会用AI教学”(教学中应用AI维度M=3.05,AI教学评估与创造M=3.03,均低于中等水平)。更重要的是,研究通过结构方程模型证明:“教学中应用AI”是连接“懂AI”和“用AI创新教学”的唯一桥梁——没有实践,认知永远变不成能力。

3. 首次发现AI伦理的“双刃剑”效应

过去提到“AI伦理”,大多强调“风险防范”,但该研究发现:教师的AI伦理意识(比如隐私保护、内容辨真)既有正向作用——和“教学中应用AI”结合时,能促进创新(避免盲目使用AI);也有抑制作用——单独强调伦理时,会让教师因“怕出错”而不敢创新(比如担心AI泄露学生数据,干脆不用AI分析学习数据)。这种“双重影响”的发现,为后续伦理教育提供了关键指导:不能只“防风险”,还要“促创新”。

研究方法:600份问卷背后的科学设计

要得出可信结论,离不开严谨的研究方法。该研究的流程可拆解为“四步走”,每一步都紧扣“职业院校教师”的特殊性:

第一步:确定分析框架,提出研究假设

基于布鲁姆认知分类理论(记忆→理解→应用→分析→评价→创造)和计划行为理论,研究聚焦AI通用素养的4个维度,提出4个核心假设:

- H1:“教学中应用AI”在“认识与理解AI”和“AI教学评估与创造”之间起中介作用;

- H2:“认识与理解AI”直接正向影响“AI教学评估与创造”;

- H3:“AI伦理与责任”在两者之间起中介作用;

- H4:“AI伦理与责任+教学中应用AI”起链式中介作用。

第二步:设计针对性问卷,确保题项“接地气”

问卷不是“照搬通用模板”,而是结合职教教师特点改编:

- 参考依据:教育部《教师数字素养框架》和联合国教科文组织“AI CFT框架”;

- 题项设计:17个题项覆盖4个维度,比如“我能将企业AI技术融入教学”(职业属性题项)、“我会用AI创设虚实融合实训环境”(职教场景题项);

- 计分方式:李克特1-5点计分(1=很不赞同,5=非常赞同),并邀请职教、教育技术领域专家优化题项,确保“问得准、测得对”。

第三步:全国调研,保证样本“有代表性”

为避免“地域性偏差”,研究采用“多区域、多专业”抽样:

- 调研时间:2024年5-7月(覆盖学期中后段,教师有教学实践经验);

- 样本范围:全国22个省级行政区,涵盖中职、高职两类院校,覆盖资源环境、电子信息、教育体育等19个专业大类;

- 数据筛选:回收915份问卷,剔除“连续选相同选项”的无效问卷315份,最终保留600份有效问卷(有效率65.57%),样本量满足结构方程模型分析要求。

第四步:信效度检验,确保结果“可靠”

通过专业工具Mplus分析:

- 信度:4个维度的Cronbach’s α系数在0.875-0.950之间(α>0.8即认为信度高),说明问卷结果稳定;

- 效度:模型拟合指标良好(CFI=0.964、TLI=0.953,均>0.9;RMSEA=0.081,接近0.08的理想阈值),且所有因子载荷>0.5(P<0.001),说明问卷能有效测量目标维度。

主要成果:用数据说话,戳中职教教师AI素养的“真问题”

研究通过量化分析,得出三个“反常识”又“很真实”的核心成果,为后续提升提供精准方向:

成果1:职业教育AI专有素养“严重拖后腿”

研究团队前期调研发现,大部分职业院校教师仍停留在“用AI做课件、改作业”的通用素养阶段,而“把企业AI技术融入教学”“参与企业AI项目研发”的专有素养,几乎是“空白”。比如一名中职汽修专业教师,可能会用AI查资料,但不会用企业的“AI故障诊断系统”教学生——这直接导致学生毕业后,面对行业里的智能设备“不会用、不敢用”。

成果2:AI通用素养存在“认知-应用”断层,实践是关键

从数据看,教师的“认识与理解AI”维度(M=3.17)高于“教学中应用AI”(M=3.05)和“AI教学评估与创造”(M=3.03),具体表现为:

- 能说出AI的基本概念(比如“知道ChatGPT是生成式AI”),但不会用AI采集学生实训数据(题项Q6均值2.96);

- 能理解AI对职教的价值(题项Q3均值3.2),但不会用AI创设虚实融合的实训环境(题项Q12均值2.96)。

更关键的是,研究证明:“认识与理解AI”不能直接促进“AI教学评估与创造”(直接效应-0.130,P>0.05),必须通过“教学中应用AI”这个中介(间接效应0.958,占总效应108.37%)——简单说,光“懂AI”没用,得“用AI教学”才能学会创新。

成果3:AI伦理是“双刃剑”,平衡是关键

教师的AI伦理意识(M=3.61,是4个维度中最高的)对素养发展有两种影响:

- 正向影响:当“AI伦理”和“教学中应用AI”结合时(链式中介),能促进创新(间接效应0.100,P<0.001)——比如教师在合规前提下,用AI分析学生实训错误,优化教学方案;

- 负向影响:单独强调“AI伦理”时,会抑制创新(间接效应-0.044,P<0.01)——比如教师因担心“AI泄露学生隐私”,干脆不用AI分析学习数据。

这种“双重影响”的根源,在于职教教师的“风险规避倾向”——他们既要对学生安全负责,又要保证教学秩序,过度关注风险就会“不敢创新”。

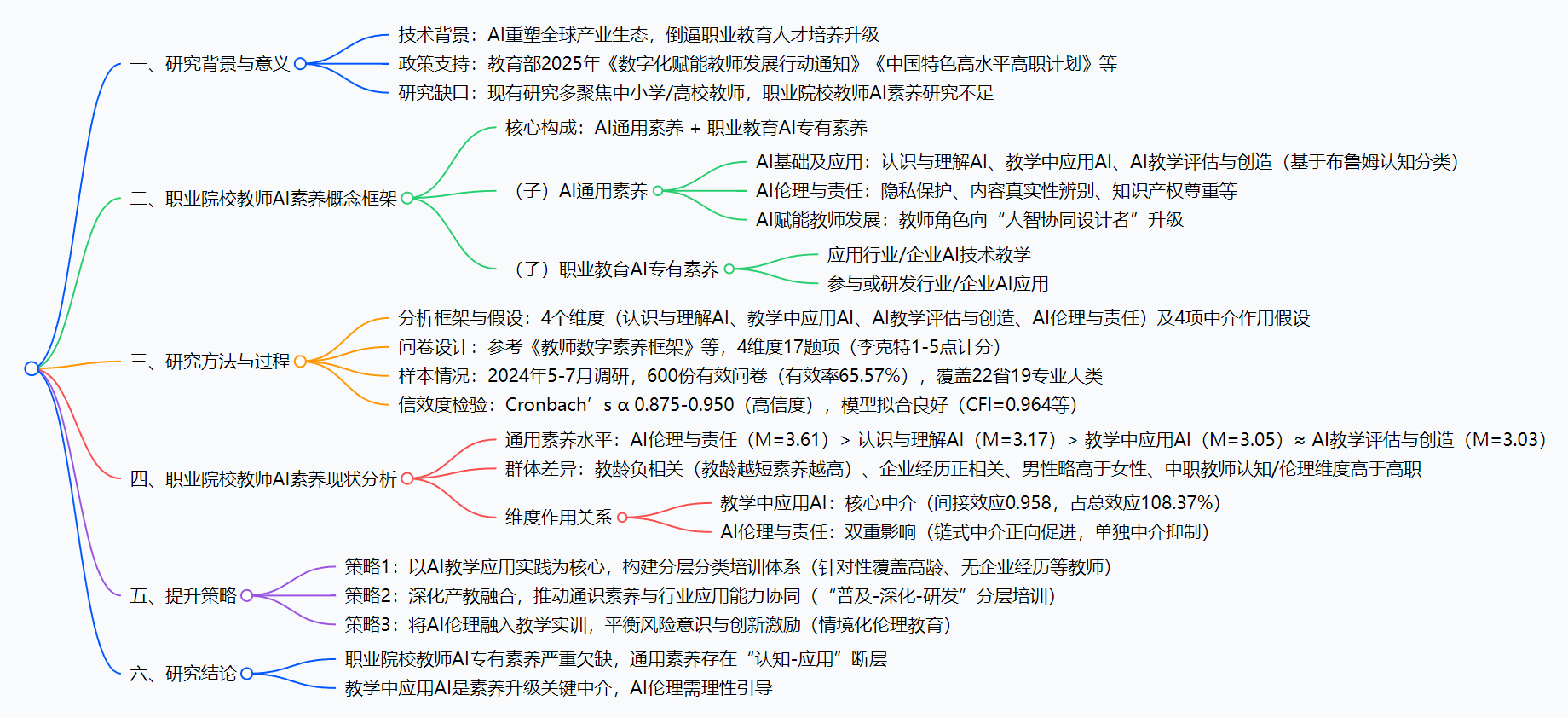

思维导图

详细总结

一、研究前言:背景与研究定位

- 技术与教育需求:AI重塑全球产业生态与就业结构,职业教育需培养学生智能化工作能力,进而对教师AI素养提出新要求。

- 政策支撑:教育部2025年出台多项政策,包括《数字化赋能教师发展行动的通知》(制定智能素养标准、开展专项培训)、《中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025-2029年)》(推动AI融入教学、探索生成式AI互动教学),凸显提升职业院校教师AI素养的紧迫性。

- 研究缺口:现有教师AI素养研究多集中于中小学或普通高校,针对职业院校教师的研究不足,可能存在“AI应用能力分层明显”“从工具使用到教学创新转化不足”等问题,故本研究聚焦职业院校教师AI素养的框架构建、现状分析与策略提出。

二、职业院校教师AI素养概念框架

- 理论基础:参考教育部《教师数字素养框架》(5维度)、联合国教科文组织“AI CFT框架”(3基础维度+2人文维度),结合AI“自主学习、模式识别”的特性及职业院校教师“双师型”(教学能力+职业技能)特征构建框架。

- 核心构成(表1):

| 素养类型 | 具体维度/内容 | 说明 |

|----------|----------------|------|

| AI通用素养 | 1. AI基础及应用 | 分“认识与理解AI”“教学中应用AI”“AI教学评估与创造”,基于布鲁姆认知分类(记忆→理解→应用→分析→评价→创造)逐级递进 |

| | 2. AI伦理与责任 | 含隐私保护、内容真实性辨别、遵守网络秩序、尊重知识产权等 |

| | 3. AI赋能教师发展 | 推动教师从“工具使用者”向“人智协同设计者”角色升级 |

| 职业教育AI专有素养 | 1. 行业AI技术教学 | 将企业常用AI技术融入教学 |

| | 2. 企业AI应用研发 | 参与或研发行业/企业AI应用(区别于普通AI工具使用) |

三、研究方法与过程

-

分析框架与研究假设:

- 聚焦AI通用素养(AI专有素养暂不深入),分析4个维度:认识与理解AI、教学中应用AI、AI教学评估与创造、AI伦理与责任。

- 提出4项假设:H1(教学中应用AI中介“认识与理解AI”与“评估创造”)、H2(认识与理解AI直接正向影响评估创造)、H3(AI伦理中介“认识与理解AI”与“评估创造”)、H4(AI伦理+教学应用链式中介)。

-

问卷设计与样本情况:

- 问卷结构:4维度17题项(李克特1-5点计分),经专家效度评估优化。

- 样本特征(表2):

| 变量 | 类别 | 频数(n) | 占比(%) |

|--------------|---------------------|-----------|-----------|

| 性别 | 男 | 224 | 37.3 |

| | 女 | 376 | 62.7 |

| 教龄 | 20年以上 | 204 | 34.0 |

| | 4-10年 | 125 | 20.8 |

| 企业工作经历 | 无 | 163 | 27.2 |

| | 1-3年 | 126 | 21.0 |

| 院校层次 | 高职 | 389 | 64.8 |

| | 中职 | 211 | 35.2 |

| 地区 | 东部 | 305 | 50.8 |

| | 西部 | 171 | 28.5 | - 调研范围:全国22个省级行政区,19个职业教育专业大类,回收915份问卷,有效问卷600份(有效率65.57% )。

-

信效度检验:

- 信度:4个维度的Cronbach’s α系数在0.875-0.950之间,信度较高。

- 效度:模型拟合指标良好(χ²/df=4.953,CFI=0.964,TLI=0.953,RMSEA=0.081,SRMR=0.043),因子载荷均>0.5(P<0.001)。

四、职业院校教师AI素养现状分析

-

AI通用素养水平特征(表3):

| 维度 | 均值(M) | 标准差(SD) | 核心发现 |

|---------------------|-----------|--------------|----------|

| AI伦理与责任 | 3.61 | 1.01 | 水平最高,教师具备基本风险意识与职业规范 |

| 认识与理解AI | 3.17 | 0.92 | 处于早期认识阶段,具备初步AI认知 |

| 教学中应用AI | 3.05 | 0.93 | 水平较低,如“运用AI采集学习数据”(M=2.96) |

| AI教学评估与创造 | 3.03 | 0.92 | 水平最低,“创设虚实融合学习环境”(M=2.96) |- 关键结论:存在“认知-应用”断层,知识理解未有效转化为教学行动。

-

群体差异分析:

- 教龄:与AI通用素养4个维度均呈负相关(教龄越短,素养越高),如教龄20年以上教师水平显著低于教龄1-3年教师。

- 企业工作经历:与“教学中应用AI”“AI教学评估与创造”呈正相关(有企业经历者素养更高)。

- 性别:男性在“认识与理解AI”“教学中应用AI”“AI教学评估与创造”维度略高于女性(负相关),AI伦理维度无显著差异。

- 院校层次:中职教师在“认识与理解AI”“AI伦理与责任”维度高于高职教师(负相关),因中职更强调安全与规范引导。

-

维度间作用关系:

- 假设验证结果:H1(支持)、H2(不支持)、H3(不支持)、H4(支持)。

- 核心机制(表4):

| 作用路径 | 效应值 | 95%CI | 占总效应比 | 结论 |

|-------------------------------------------|----------|---------------|------------|------|

| 直接效应:认识与理解AI→评估创造 | -0.130 | [-0.320,0.060]| -14.70% | 无直接促进作用 |

| 间接效应1:认识与理解AI→教学应用→评估创造 | 0.958*** | [0.737,1.178] | 108.37% | 教学应用是核心中介 |

| 间接效应2:认识与理解AI→伦理→评估创造 | -0.044** | [-0.078,-0.011]| -4.98% | 伦理单独作用时抑制 |

| 间接效应3:认识与理解AI→伦理→教学应用→评估创造 | 0.100*** | [0.023,0.178] | 11.31% | 伦理+教学应用正向促进 | - 关键发现:“教学中应用AI” 是“认识与理解AI”向“AI教学评估与创造”转化的核心桥梁;AI伦理与责任呈双重影响(单独抑制、与教学应用结合促进)。

五、职业院校教师AI素养提升策略

-

策略1:以AI教学应用实践为核心,构建分层分类培训体系

- 核心目标:解决“认知-应用”断层,重点提升“教学中应用AI”能力。

- 具体措施:针对高龄教师、无企业经历教师、女性教师等群体设计专项方案;采用“情境式任务”(如课堂/实训中实操AI工具)替代传统讲授,促进评估与创造能力发展。

-

策略2:深化产教融合,推动通识素养与行业应用能力协同

- 核心目标:弥补AI专有素养欠缺,实现“教学-行业”衔接。

- 具体措施:采用“普及-深化-研发”分层培训(普及:通用AI工具教学;深化:企业AI技术融入教学;研发:参与企业AI项目);组建“教育专家+企业工程师”双师培训团队,建立校企共享案例库。

-

策略3:将AI伦理融入教学实训,平衡风险意识与创新激励

- 核心目标:引导AI伦理的正向作用,避免过度谨慎抑制创新。

- 具体措施:通过校企合作研修、岗位模拟教学,将抽象伦理转化为真实教学方案;强调“价值理性”,确保师生主体地位,避免过度依赖AI工具。

六、研究结论

- 职业院校教师AI专有素养严重欠缺,AI通用素养处于早期认识阶段,存在“认知-应用”断层。

- “教学中应用AI” 是教师AI素养从基础认知向高阶创新转化的关键中介。

- AI伦理与责任意识对素养发展呈双重影响,需通过实践整合实现“风险控制-创新激励”平衡。

4. 关键问题

问题1:职业院校教师AI素养的概念框架与普通中小学/高校教师相比,核心差异是什么?其“职业教育AI专有素养”的具体内涵是什么?

答案:核心差异在于职业院校教师AI素养需兼顾“通用能力”与“职业属性”,普通中小学/高校教师更侧重通用AI教学能力,而职业院校教师额外需具备职业教育AI专有素养(区别于通用素养)。其具体内涵包括两个层级:① 应用层:将行业/企业中实际使用的AI技术(如制造业智能检测系统、服务业智能客服平台)融入教学,设计贴近岗位需求的实训内容;② 研发层:参与或研发行业/企业的AI应用项目,将企业真实技术需求转化为教学案例,体现职业院校“双师型”教师“教学能力+行业技能”的双重特征。

问题2:研究通过600份有效问卷发现职业院校教师AI通用素养存在“认知-应用”断层,这一断层的具体表现是什么?背后的主要原因是什么?

答案:(1)具体表现:从维度均值看,“AI伦理与责任”(M=3.61)和“认识与理解AI”(M=3.17)水平较高,教师能理解AI基础知识、具备风险意识,但“教学中应用AI”(M=3.05)和“AI教学评估与创造”(M=3.03)水平显著偏低,如“运用AI采集学生学习数据”“创设虚实融合学习环境”等实践类题项均值均低于3.0,表明知识未转化为教学行动。(2)主要原因:① 认知层面:“认识与理解AI”属于布鲁姆认知分类的低阶层次(记忆、理解),而“评估与创造”是高阶层次,需长期实践积累才能跨越(非线性转化);② 实践层面:教师缺乏情境化实操机会(如无企业经历教师不熟悉行业AI应用),传统培训以讲授为主,未提供足够教学应用场景;③ 伦理层面:部分教师因过度关注AI隐私、内容真实性等风险,形成“防御性使用”倾向,回避创新性应用。

问题3:针对AI伦理与责任意识的“双重影响”(促进+抑制),研究提出的平衡策略是什么?该策略如何避免伦理意识成为创新障碍?

答案:(1)平衡策略:将AI伦理教育融入教学与实训全过程,通过“实践整合”实现风险意识与创新激励的平衡,而非单纯强调风险防范。(2)避免创新障碍的路径:① 情境化转化:通过校企合作研修、岗位模拟教学等方式,将“隐私保护”“知识产权尊重”等抽象伦理要求,转化为“AI教学数据管理方案”“企业AI案例教学规范”等具体可操作的教学方案,让伦理成为“安全创新”的指导而非约束;② 链式中介引导:强化“AI伦理→教学中应用AI→AI教学评估与创造”的链式路径,通过教学实践让教师在伦理框架内积累成功经验(如合规使用AI设计互动教学),逐步消除“风险恐惧”;③ 价值理性优先:强调师生在AI教学中的主体地位,引导教师关注“AI如何服务教学目标”而非“规避AI风险”,避免因过度依赖伦理规范而抑制教学设计的创造性。

总结

该研究围绕职业院校教师AI素养这一“痛点问题”,从理论(构建专属框架)、方法(量化分析600份问卷)、实践(提出三大策略)三个层面形成闭环,其价值不仅在于“揭示现状”——指出教师欠缺职业教育AI专有素养、存在“认知-应用”断层,更在于“给出方案”:明确“教学中应用AI”是能力转化的核心,强调“产教融合”是提升行业应用能力的关键,提醒“AI伦理要平衡风险与创新”。

对职业院校来说,这份研究相当于一份“行动指南”——不用再盲目开展AI培训,而是可以针对“高龄教师”“无企业经历教师”等群体设计专项方案;对政策制定者来说,研究为“职教教师AI素养标准”提供了数据支撑;对教师个人来说,研究也指明了提升方向:别只学AI理论,多在教学中用AI,多跟企业对接,才能跟上AI时代的需求。