计算机网络自顶向下方法39——网络层 中间盒 互联网架构原则(IP沙漏 端到端原则)

互联网架构哲学:端到端原则、IP沙漏与中间盒的现实挑战

本文将深入解析互联网最初的设计哲学、其简洁优美的核心模型,以及现实业务需求如何催生了架构上的“妥协”——中间盒,并引发了持续的张力。

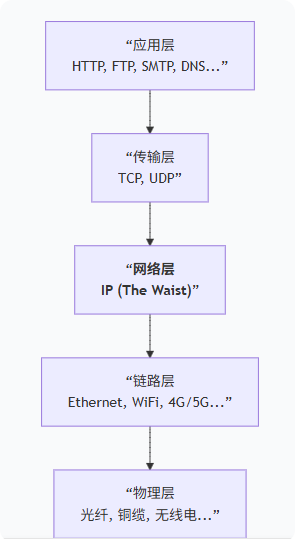

一、互联网的沙漏模型:以IP为核心的简洁之美

互联网的体系结构常被描绘成一个沙漏,其最核心、最狭窄的部分就是IP层。

1. 沙漏模型的核心思想

-

窄腰:IP协议作为互联网的“腰”,是体系结构中唯一一个所有网络都必须实现和遵守的协议。

-

上层多样性:在IP之上,可以承载各种各样、不断创新的传输层和应用层协议。

-

下层多样性:在IP之下,可以包容任何现有的和未来的物理网络技术(以太网、Wi-Fi、蜂窝网络、卫星链路等)。

2. 沙漏模型的巨大优势

-

互联互通:任何支持IP的网络都可以接入全球互联网,实现全球范围的通信。

-

持续创新:在应用层和链路层的创新可以独立、快速地进行,而无需修改核心的IP层。例如,开发新的视频流应用无需等待路由器升级。

-

鲁棒性和简单性:网络核心(路由器)功能极其简单——只需尽力而为地转发IP包,复杂性被推到了网络边缘(端系统)。

二、端到端原则:互联网的“灵魂”

端到端原则是对沙漏模型设计思想的进一步深化和哲学总结。

1. 核心论点

某些功能(如可靠性、安全性、排序)最好、最正确地在通信的端点实现,而不是在网络中间节点实现。

2. 经典论据:可靠文件传输

-

假设网络中间节点(路由器)提供了可靠性保障(如确认和重传)。

-

然而,错误可能发生在任何地方:源主机的磁盘、目的主机的内存、操作系统缓冲区等等。

-

因此,无论如何,最终仍需在端点进行端到端的校验以确保文件的完整无误。在网络中间提供可靠性保障变成了冗余的、甚至有害的,因为它增加了复杂性,却无法提供真正的端到端保证。

3. 端到端原则的优势

-

保持核心简单:网络中间设备无需维护复杂的连接状态,实现了互联网的无状态核心,使其极具扩展性和鲁棒性。

-

支持创新:新的应用可以自行决定在端点实现所需的功能,而无需征得网络运营商的同意或支持。

三、中间盒:对原则的现实“背叛”

尽管端到端原则非常优美,但现实中的商业需求、安全和管理需求催生了大量部署在网络中间的设备,即中间盒。

1. 什么是中间盒?

中间盒是部署在网络路径中,除了简单的IP路由和转发之外,还执行其他功能的网络设备。

2. 常见的中间盒类型

-

NAT:在私有网络和公共互联网边界修改IP地址和端口,解决了IPv4地址短缺,但破坏了端到端寻址。

-

防火墙:根据安全策略过滤流量,保护内部网络,但阻止了端到端的直接连接。

-

入侵检测/防御系统:深度检查包内容以发现攻击,可能涉及隐私问题。

-

负载均衡器:将流量分发到多个服务器,提高了可扩展性和可靠性。

-

Web缓存/代理:缓存常用内容,减少延迟和带宽消耗。

-

** parental control **:过滤特定内容。

3. 中间盒带来的问题

-

破坏端到端原则:它们使得网络不再是“透明”的比特管道,端点之间的通信变得不纯粹。

-

复杂性增加:网络变得难以诊断和管理,出现了“中间盒困境”——数据包被静默丢弃,却很难知道是哪个中间盒、为何丢弃。

-

阻碍创新:特别是P2P应用,因为NAT和防火墙的存在,建立直接连接变得异常困难。

-

安全与隐私的权衡:虽然防火墙提供了安全,但深度包检测也引发了隐私担忧。

四、原则与现实:持续的张力

| 端到端原则的理想世界 | 充满中间盒的现实世界 | |

|---|---|---|

| 网络角色 | 透明的比特管道 | 智能的、可管理的服务提供者 |

| 复杂性位置 | 边缘 | 核心与边缘 |

| 连接性 | 任意端到端连接 | 受控的连接(常被NAT/防火墙限制) |

| 创新焦点 | 应用创新 | 网络服务与应用创新并存 |

| 价值取向 | 简洁、开放、通用 | 安全、管理、性能、盈利 |

未来的方向:

这场原则与现实之间的拉锯战仍在继续。新的技术和架构试图在其中寻找平衡:

-

IPv6:通过巨大的地址空间,旨在消除对NAT的需求,在一定程度上向端到端原则回归。

-

SDN:通过集中控制和管理,试图让中间盒的行为更加透明和可编程。

-

零信任网络:安全模型不再依赖固定的网络边界(防火墙),而是认为威胁无处不在,每个访问请求都必须经过严格认证和授权,这某种意义上是一种端到端安全思想的回归。

总结

互联网的架构是一场优雅的理想与实用的现实之间持续不断的对话。

-

IP沙漏模型和端到端原则代表了其理想的灵魂:一个简单、通用、开放和鼓励创新的平台。

-

中间盒代表了其现实的骨骼:为了满足性能、安全、管理和商业需求而不得不做出的妥协和演化。

理解这两者之间的张力,是理解互联网过去、现在以及未来的关键。