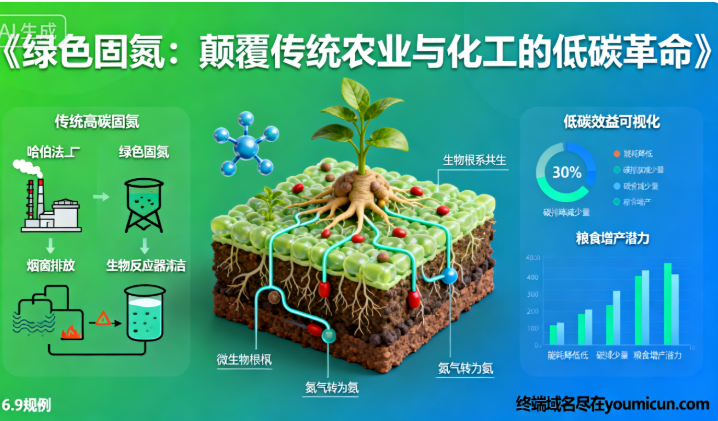

绿色固氮:颠覆传统农业与化工的低碳革命

定义与核心价值

绿色固氮是通过生物、电化学或等离子体路径,利用清洁能源(如太阳能、风能、绿电)替代传统哈伯-博施法的高能耗工艺,将大气氮气转化为氨或含氮化合物(如羟胺、硝酰基)的技术。其核心价值在于“减碳、增效、可持续”:传统哈伯法占全球2%能源消耗与1.4%碳排放,而绿色固氮可将能耗降至1/3以下,每吨氨减排1.6吨CO₂,支撑农业绿色转型与化工脱碳。2025年,该技术被世界经济论坛列为“十大新兴技术”,成为全球碳中和与粮食安全的关键支柱。

技术路径与突破

- 生物固氮:通过基因编辑与微生物工程(如根瘤菌、固氮蓝藻)模拟豆科植物共生固氮机制。例如,中国农科院李培武团队研发的ARC微生物菌剂,在黑龙江大豆田实现增产10.06%,土壤有机质提升18.7%;安徽新熙盟生物的根瘤菌活菌浓度达80亿/毫升,使大豆硒含量提升25%。基因编辑技术(如CRISPR)进一步解锁非豆科作物固氮潜力,如删除大豆特定基因实现增产20%及蛋白质含量提升。

- 电化学固氮:采用电催化或光催化在常温常压下驱动氮还原反应(NRR)。南京理工大学开发的V3O7·H2O形状记忆催化剂,氨产率达79.20 μg h⁻¹ mg⁻¹,法拉第效率14.98%;江西研发的无催化剂固氮法,通过水自由基阳离子直接歧化氮气,生成羟胺与硝酰基(用于心血管药物),成本低且环保。

- 等离子体固氮:利用非热等离子体激活氮分子,实现低温常压固氮。英国利物浦大学屠昕教授团队探索等离子体与催化剂耦合,提升甲烷、二氧化碳转化效率,支持分布式氨合成,适配可再生能源波动。

应用场景与实际效果

- 农业领域:减少化肥依赖,提升产量与品质。黑龙江七星泡农场1200亩大豆田应用绿色固氮技术,亩产达257.48公斤,增产超10%,且未施传统氮肥;浙江乐清“浙蚕1号”蚕豆刷新浙江农业纪录,亩产1991.5公斤,结合精准水肥调控实现“两固三增五减”(固氮+固碳,增产、增效、增安全,减毒、减损、减肥、减本、减碳)。

- 化工与能源:江西无催化剂固氮技术生产硝酰基(市场价值高),推动化工绿色转型;内蒙古乌兰察布风电制氢耦合合成氨项目,将弃风电量转化为液态氨,实现“电-肥-粮”能量循环,可再生能源利用率提升40%。

- 环境治理:减少土壤酸化、水体富营养化。安徽宿州连续三年施用根瘤菌剂的地块,土壤有机质含量提高18.7%,酸碱度趋于中性;ARC技术降低土壤重金属活性,阻断黄曲霉毒素向作物转移。

优势与挑战

- 优势:

- 低碳环保:零碳化肥生产,对比哈伯法每吨氨减排1.6吨CO₂。

- 经济性:长期降低农业成本(化肥使用减少30%),提升农产品安全性(如黄曲霉毒素降低67.5%)。

- 可持续性:修复土壤健康,支持循环农业(如秸秆资源化利用)。

- 挑战:

- 技术瓶颈:生物固氮效率需提升,电催化法需突破高成本催化剂;等离子体技术规模化应用难度大。

- 成本与规模化:初期投资高,需政策补贴与绿色金融支持(如碳质押融资)。

- 标准与政策:需统一技术标准,完善碳市场机制(如配额分配、自愿减排交易)。

未来方向与政策支持

- 技术创新:开发高效催化剂(如钙钛矿、高熵氧化物)、优化微生物固氮基因回路、集成AI与纳米材料提升效率。

- 规模化应用:推广分布式固氮系统(如农场微型合成塔),结合可再生能源实现“本地生产、本地使用”。

- 政策与治理:中国《核技术应用产业高质量发展三年行动方案》支持技术落地;欧盟《新电池法规》推动循环经济;碳市场扩容(钢铁、水泥、铝冶炼行业纳入)激励减排。国际合作方面,达沃斯论坛倡导材料科学、催化工程与生物技术融合,推动“从高能耗污染到低碳可持续”的产业革命。

结论:绿色固氮通过生物、电化学与等离子体路径,重构农业与化工的氮循环,实现从“高碳依赖”到“低碳竞争力”的转型。尽管面临技术、成本与标准化挑战,但在政策支持、技术创新与跨领域融合驱动下,其应用前景广阔,将为全球碳中和、粮食安全与生态修复提供关键支撑,开启“绿色氮时代”的新纪元。