第四代核反应堆:未来能源的“安全高效革命”

第四代核反应堆:未来能源的“安全高效革命”

定义与核心目标

第四代核反应堆是由国际第四代核能系统论坛(GIF)于2000年提出的下一代核能技术体系,旨在2030年前实现商业化应用。其核心目标是通过技术创新解决前三代核能的局限性,实现“安全性、经济性、可持续性、防扩散”四大维度的突破。具体指标包括:发电成本低于3美分/度、堆芯熔化概率低于10⁻⁶/堆年、事故下无需场外应急、核废料减少90%以上,并支持闭式燃料循环以提升铀资源利用率。

六大技术路线与突破

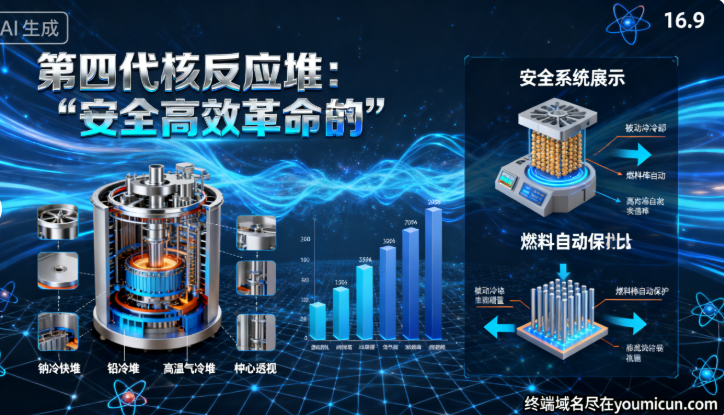

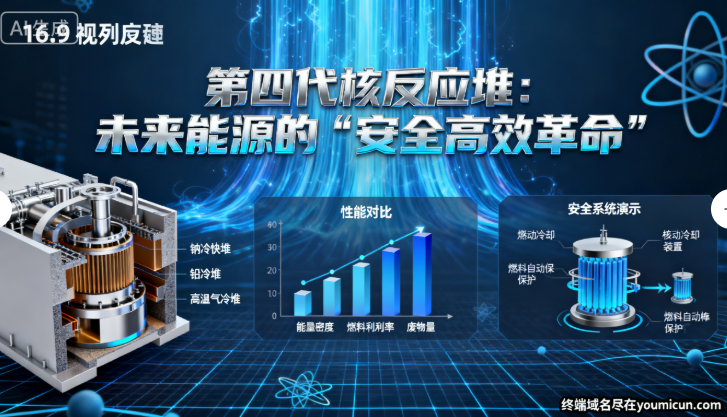

第四代核反应堆包含六种主流技术路线,均以“非能动安全、高温高效、资源可持续”为特征:

- 超高温气冷堆(VHTR):采用石墨慢化、氦气冷却,出口温度可达1000°C以上,支持高温制氢、工业热应用。中国石岛湾高温气冷堆示范工程已实现商业化运行,热效率超50%,安全性达“无场外应急”标准。

- 钠冷快堆(SFR):以液态钠为冷却剂,实现快中子增殖与锕系元素嬗变,减少长寿命核废料。中国在钠冷快堆设计、CFD仿真及安全系统(如旋塞停堆装置)方面取得关键突破。

- 熔盐堆(MSR):以熔融氟化盐为燃料载体和冷却剂,支持钍基燃料循环。中国在甘肃武威建成全球首座钍基熔盐实验堆,实现钍铀转换与满功率运行,钍资源可支撑数千年能源需求,且具有“常压运行、无水冷却”特性,适配干旱地区。

- 铅冷快堆(LFR):采用铅或铅铋合金冷却,高热效率与核废料嬗变能力,化学稳定性优异,避免钠冷堆的燃烧风险。

- 气冷快堆(GFR):氦气冷却、闭式燃料循环,出口温度850°C,支持高效发电与工业热联产。

- 超临界水冷堆(SCWR):超临界水(>374°C、22.1MPa)作为冷却剂,热效率达44%,系统简化,发电成本降低30%,兼具轻水堆与超临界燃煤技术优势。

技术优势与颠覆性价值

- 安全性革命:采用被动安全设计(如重力驱动冷却、自然对流),避免堆芯熔毁与场外放射性释放。例如,VHTR的氦气冷却可在事故下维持堆芯冷却,无需外部电源。

- 经济性提升:通过闭式燃料循环(如钍铀循环、快堆增殖)提升燃料利用率,降低长期成本。熔盐堆的模块化设计可实现“即插即用”,类似煤气罐的能源供应模式。

- 可持续性突破:钍基熔盐堆可减少长寿命核废料,钍资源储量是铀的3-4倍,中国钍储量约28万吨,可支撑数千年能源独立。

- 多场景应用:高温输出支持制氢、合成燃料、工业脱碳(如钢铁、化工),低温场景适配分布式能源与偏远地区供电。

挑战与现实瓶颈

- 技术成熟度:部分路线(如熔盐堆的腐蚀控制、超临界水堆的材料耐高温高压)仍需攻关。中国钍基熔盐堆需解决盐处理、石墨稳定性、氘控制等工程问题。

- 成本与规模化:初期投资高,需政策补贴与绿色金融支持。例如,钠冷快堆的液态钠活性管理、铅冷堆的冷却剂毒性需优化。

- 标准化与监管:国际标准尚未统一,各国审批流程差异大。中国需完善核安全法规与公众沟通机制,提升社会接受度。

- 防扩散与伦理:快堆的钚增殖需严格监控,防止核材料滥用。熔盐堆的钍燃料循环需平衡能源安全与核不扩散。

中国进展与全球领导力

中国在第四代核电领域处于全球第一梯队:

- 熔盐堆:甘肃武威钍基熔盐实验堆实现钍铀转换与满功率运行,成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,国产化率超90%,产业链雏形已成。

- 高温气冷堆:石岛湾示范工程实现商业化,热效率超50%,安全性达国际领先水平。

- 钠冷快堆:中国在结构设计、CFD仿真、安全系统(如旋塞停堆)方面取得突破,支持闭式燃料循环。

- 国际合作:中国参与GIF论坛,推动技术标准制定,与美、法、日等国合作研发,加速技术迭代。

未来方向与政策支持

- 技术创新:开发高耐温材料(如石墨、陶瓷)、智能传感器、AI驱动的运维系统,提升反应堆效率与安全性。

- 规模化应用:推广模块化设计,实现“小型化、分布式”部署,适配偏远地区与工业热需求。

- 政策与标准:完善核安全法规,推动国际标准统一,建立碳交易与绿色金融机制,激励技术商业化。

- 跨领域融合:与可再生能源(如太阳能、风能)、储能、氢能、工业脱碳技术联动,构建“多能互补低碳复合能源系统”。

结论:第四代核反应堆通过六大技术路线的创新,重构了核能的安全、经济与可持续边界。中国在熔盐堆、高温气冷堆等领域的突破,不仅支撑了国家能源安全,更引领全球核能技术变革。尽管面临技术、成本与标准化挑战,但在政策支持、国际合作与持续创新驱动下,第四代核反应堆有望成为全球碳中和与能源转型的核心支柱,开启“安全高效核能”的新纪元。