于丹确认出席创客匠人 2025 峰会:AI 时代,用人文为技术与 IP 注入灵魂

AI 批量出课程、做文案,可内容读着像 “机器人念经”;IP 跟风追热点,涨粉快却留不住人;知识付费越做越卷,明明有干货却卖不动 —— 这不是某类从业者的专属困惑,而是所有知识付费老师、IP 创作者的共同痛点。核心问题从不是技术不够强、内容不够多,而是忽略了 “人文内核” 才是留住用户的关键。

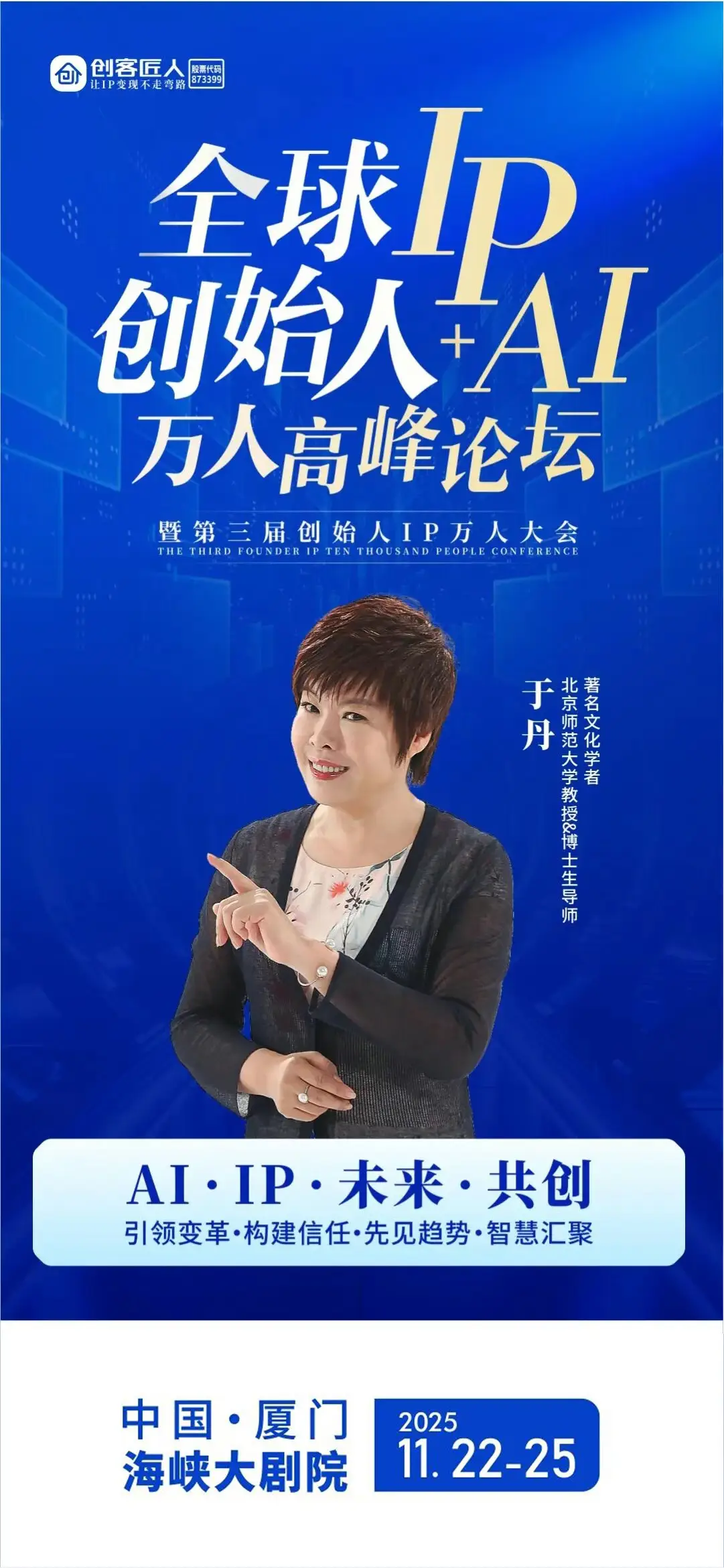

深耕传统文化传播与数字化实践数十年的于丹,将在 2025 年 11 月厦门举办的行业交流活动中,带来 “AI 时代人文与商业融合” 的深度分享。她的思考不局限于文化领域,而是直击 “内容有术无魂” 的核心,给所有知识付费人、IP 创作者提供可落地的破局思路。

于丹的实战:为什么能帮知识付费人跳出内卷?

提到于丹,很多人想到国学,但很少有人注意到她早已是 “人文 + 科技” 的实践者。她没有把传统文化困在书斋里,反而用短视频、AI 工具做数字化传播,甚至提出 “AI 的终极温度,不在于计算速度,而在于承载人性厚度” 的核心观点 —— 这恰恰戳中了知识付费的痛点。

对知识付费老师来说,这个观点极具现实意义:教英语的用 AI 生成题库,却没考虑新手的接受难度;做职场 IP 的用 AI 写文案,却少了能引发共鸣的真实感悟;教烹饪的用 AI 剪视频,却丢了 “帮上班族省时间” 的核心需求。于丹的实践,正是教会大家如何让 AI “有温度”、让 IP “有记忆点”。

她曾参与的传统文化数字化项目很有借鉴性:用 AI 将《论语》智慧拆解成 “职场沟通”“亲子相处” 等实用模块,搭配生活化案例做成短视频,既保留文化内核,又贴合当下传播场景,让传统文化知识付费课程销量翻倍。这种 “人文 + 科技” 的融合思路,不管是教 K12、职业技能还是兴趣爱好的老师,都能直接复用。

所有知识付费人可落地的 3 个核心技巧

于丹的分享不讲空泛理论,全程聚焦 “怎么让内容更有价值、更留用户”,每个技巧都能直接上手:

1. AI 内容升级:从 “批量生产” 到 “精准共情”

很多老师用 AI 只追求 “快”,却忽略用户的情感需求。于丹建议,在 AI 生成内容后增加 “人文适配” 步骤:教亲子教育的,让 AI 在课程文案里加入 “家长的焦虑”“孩子的心声” 等共情表述;教职场技能的,用 AI 分析评论区关键词,把 “Excel 函数教程” 改成 “财务新人 10 分钟搞定工资表” 的场景化内容;做兴趣课程的,让 AI 结合用户生活场景,把 “插花技巧” 变成 “租房党 5 分钟打造桌面小花园”。

2. IP 定位破局:用人文标签跳出同质化

知识付费 IP 最容易陷入 “别人教什么我教什么” 的内卷,于丹提出 “人文 + 个人特质” 的定位法:教数学的别只讲 “解题技巧”,可以结合 “教了 10 年初中数学的班主任经验”,主打 “用耐心帮差生提分”;教瑜伽的别只拍 “动作教程”,可以传递 “用瑜伽缓解职场压力” 的理念,打造 “职场疗愈瑜伽老师” 标签;教编程的别只讲 “代码语法”,可以结合 “从程序员转行的经历”,主打 “零基础也能听懂的实用编程课”。

3. 商业长期主义:平衡效率与用户价值

很多老师陷入 “效率至上” 的误区,用 AI 替代所有人工,却丢了知识付费的本质。于丹强调,技术的意义是 “让用户更轻松地学到东西,而不是更高效地完成生产”。比如用 AI 做课程答疑时,保留人工回复复杂问题的环节,让用户感受到重视;用 AI 优化课程流程时,优先保证学习效果,而不是单纯压缩课时;追求营收增长时,多开发 “真正解决用户痛点” 的小课,而不是盲目涨价。

适合关注的人群

- 所有知识付费老师(K12、职业技能、兴趣爱好、职场教育等):内容同质化严重,想提升课程销量和用户留存;

- IP 创作者:涨粉慢、留不住人,想打造有独特记忆点的个人品牌;

- 想入局知识付费的新手:不想走弯路,想直接掌握 “AI + 人文” 的正确起盘思路;

- 被 AI 焦虑困扰的从业者:怕被技术替代,想找到 AI 与个人价值的平衡。

写在最后:人文才是知识付费的终极护城河

当 AI 能批量生成内容,“谁能让用户真正有收获、有共鸣” 就成了核心竞争力。于丹的分享,不是让大家学传统文化,而是学会用人文思维赋能内容 —— 让 AI 成为提升效率的工具,让人文成为留住用户的灵魂。

2025 年 11 月的厦门交流活动中,于丹将带来更多 “人文 + AI” 的实战细节。对每一个不想在内卷中迷失的知识付费人、IP 创作者来说,这些思考能帮你校准方向,让内容真正实现 “有温度、有价值、能长久”。