图文生视频的原理与应用

目录

一、图文生视频需要应用到的核心技术

1 深度学习(Deep Learning):作为底层框架与学习范式,通过多层神经网络从海量数据中学习复杂的模式和特征表示,为计算机视觉、自然语言处理和生成模型提供核心的技术基础。

1.1 卷积神经网络(CNN)

1.2 Transformer模型

2. 计算机视觉(Computer Vision):专注于让机器“看懂”视觉世界,关键技术包括图像识别、特征提取和视频帧分析,为理解和生成视觉内容提供支撑。

3. 自然语言处理(Natural Language Processing, NLP):专注于让机器“理解”和运用人类语言,负责处理文本输入并进行深层的语义理解,是实现人机交互与跨模态任务(如文生视频)的指令解析层。

4. 生成模型:作为内容创造的核心引擎,具备从随机噪声或抽象条件中合成全新、逼真数据的能力,是当前图像、音频和视频等内容生成应用的核心驱动技术。

二、图文生视频的应用

一、图文生视频需要应用到的核心技术

1 深度学习(Deep Learning):作为底层框架与学习范式,通过多层神经网络从海量数据中学习复杂的模式和特征表示,为计算机视觉、自然语言处理和生成模型提供核心的技术基础。

1.1 卷积神经网络(CNN)

卷积神经网络是由输入层、卷积层、归一化层、激活函数、池化层和全连接层等组成的重要深度学习模型。

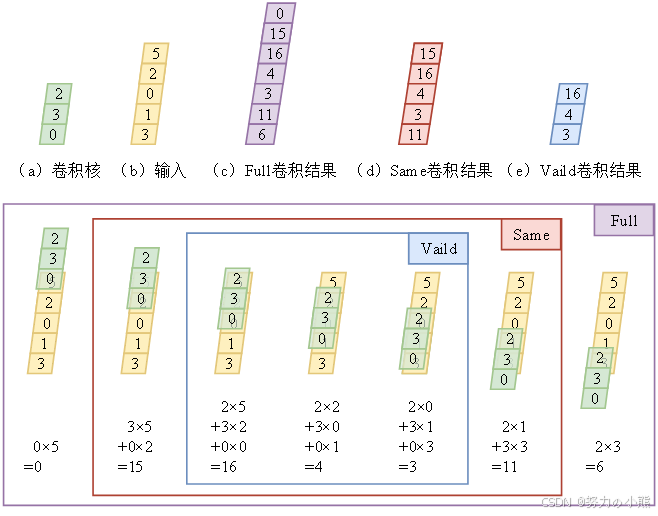

在卷积神经网络中,卷积通常可分为Full卷积、Same卷积和Valid卷积三类。它们的主要差异在于卷积核滑动范围与输出尺寸的不同。以下简要阐述这三种卷积模式。

1)Full卷积

此卷积类型需要在输入向量的首尾填充值,以避免边缘信息丢失。Full卷积在卷积核与输入向量有重叠时就开始计算,并沿着输入向量移动。每移动到一个固定位置时,卷积核将与输入向量的相应位置处的值相乘并求和。

2)Same卷积

此卷积类型同样需要在输入向量的首尾填充值。将卷积核的中心位置按顺序移动到输入向量的每一个位置,将相应位置相乘并求和,得到相同尺寸的输出。

3)Valid卷积

该卷积类型不需要在输入向量首尾填充值。仅当卷积核与输入向量完全重叠时,才开始计算卷积并得到相应的输出。

以一个长度为5的输入向量和大小为3的卷积核为例,下面演示三种卷积方式的卷积过程与结果。

1.2 Transformer模型

虽然Transformer模型最初是为自然语言处理(NLP)任务设计的,但近年来在图像和视频处理领域也取得了显著进展。

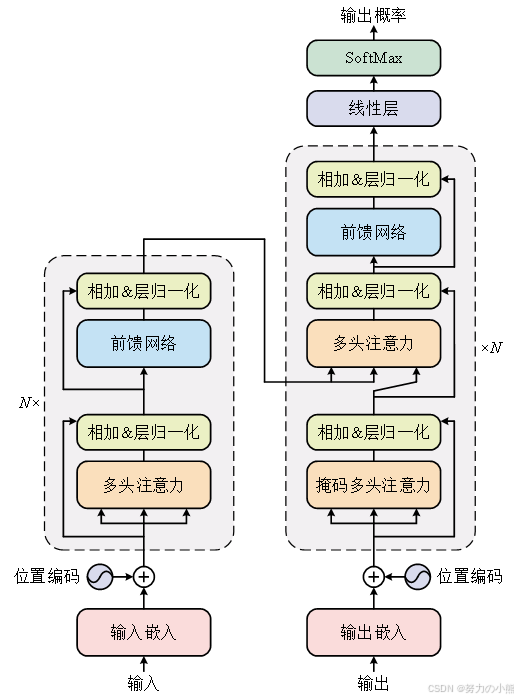

Transformer最初由谷歌研究人员于2017年发表的“Attention is All You Need”论文[75]中提出。如图2所示,Transformer由编码器和解码器组成。在输入编码器和解码器之前,数据需要经过嵌入层和位置编码层的处理。在自然语言处理任务中,嵌入层用于编码词的含义,而位置编码为输入信息添加位置信息。这两层的应用可以有效提升序列数据的处理能力及结果质量。

Transformer编码器由若干个相同的编码器级联而成,每个编码器由多头自注意力和前馈网络组成。在每个子层的两端使用残差连接,并对子层输出进行层归一化处理。

1)多头注意力机制

注意力机制将查询向量和键-值对向量映射到输出向量。多头注意力机制利用多个全连接层生成多对分布在不同特征空间中的查询向量、键向量和值向量,使得特征提取更全面。多头注意力机制中的每个注意力头都能专注于不同的特征维度,量化地捕捉不同方面的特征信息。最后,多个注意力头的输出会被拼接在一起,并通过可学习的线性投影进行变换,以产生最后的输出。

多头注意力机制被广泛应用于自然语言处理、图像分类等任务,并在多个先进模型中发挥关键作用。

2)前馈网络

前馈网络包含两个全连接层,其间加入了ReLU激活函数。前馈网络对每个位置的特征向量进行全局处理,以提取高层次的非线性特征。前馈网络的第一个全连接层通过将特征映射到更高维度并运用ReLU激活函数进行非线性变换,而第二个全连接层将特征映射回原来的维度,输出新的特征向量。

前馈网络提取了较高层次的抽象特征,进而提高模型的性能。

3)残差连接

为了使模型具备通过增加深度来提高性能的能力,即避免深度退化问题,每个子层的两端添加了残差连接。通过在子层中引入残差块,模型可以从浅层结构向深层结构传递特征,并有效缓解深度退化问题。在残差块中,子层的输入被跨越一层而未进行修改,与子层输出相加,从而有效地缓解梯度消失问题。通过使用残差连接,Transformer在加深网络层数后能实现显著的性能提升,并在复杂任务上取得了卓越的效果。

4)层归一化

在残差多头注意力层的输出后,添加层归一化以降低各维度数据的方差。在Transformer模型中,层归一化使得模型的训练更加高效。

本研究中的糖尿病诊断任务仅使用Transformer的编码器模块来提取脉搏波中携带的糖尿病特征,而不使用解码器模块对信号进行转换。

2. 计算机视觉(Computer Vision):专注于让机器“看懂”视觉世界,关键技术包括图像识别、特征提取和视频帧分析,为理解和生成视觉内容提供支撑。

计算机视觉是使计算机从数字图像或视频中获取、处理、分析和理解高层信息的一门科学。在图文生视频任务中,它为核心生成模型提供至关重要的视觉先验和结构化信息。

1)图像识别与特征提取

图像识别是计算机视觉的基础任务,旨在识别并定位图像中的物体、场景和活动。特征提取则是将原始像素数据转换为更具代表性和区分度的特征向量的过程。

-

核心组件与技术:

-

特征编码器: 通常采用在大规模数据集(如ImageNet)上预训练的卷积神经网络(CNN)或Vision Transformer(ViT)作为 backbone,将输入图像编码为一个低维、稠密的特征向量或特征图。此过程保留了图像的语义信息,同时极大降低了数据维度。

-

对象检测: 通过诸如Faster R-CNN、YOLO等算法,不仅识别图像中的物体类别,还以边界框的形式精确标注其位置,为视频生成中物体的空间布局提供指导。

-

实例分割: 在对象检测的基础上,进一步为每个像素点分配类别标签,从而精确分离出图像中的不同物体实例。

-

-

应用价值: 在图文生视频中,高质量的图像特征是实现文本-视觉内容对齐的基础,确保生成的视频物体在形态、纹理上符合视觉常识。

2)视频帧分析

视频本质上是连续的图像帧序列,视频帧分析旨在理解帧与帧之间的时序关系和动态变化。

-

核心组件与技术:

-

光流估计: 用于计算视频中相邻帧之间像素点的运动矢量,从而描述物体的运动模式和场景的动态变化。光流信息是保证生成视频时间一致性的关键线索。

-

3D卷积神经网络: 通过在传统的2D卷积核上增加时间维度,使其能够同时从空间和时间域中提取特征,从而直接学习视频片段中的时空特征表示。

-

时序建模: 利用循环神经网络(RNN)、长短期记忆网络(LSTM)或Transformer编码器,对连续帧的特征序列进行建模,以捕捉视频中的长程依赖关系和动态演化规律。

-

-

应用价值: 视频帧分析技术使生成模型能够学习到真实的物体运动规律和相机运动模式,是生成流畅、自然动态视频的核心。

3. 自然语言处理(Natural Language Processing, NLP):专注于让机器“理解”和运用人类语言,负责处理文本输入并进行深层的语义理解,是实现人机交互与跨模态任务(如文生视频)的指令解析层。

自然语言处理技术旨在使计算机能够理解、解释和生成人类语言。在图文生视频中,NLP充当“导演”角色,负责将抽象的文本指令解析为具体的、可执行的视觉生成蓝图。

1)语义理解与编码

语义理解是NLP的核心,其目标是将非结构化的文本数据转换为机器可理解的结构化语义表示。

-

核心组件与技术:

-

词嵌入: 将词汇映射到低维向量空间,使得语义相近的词在向量空间中的位置也接近。常用技术如Word2Vec、GloVe等。

-

上下文编码: 采用基于Transformer的预训练大语言模型(如BERT、T5、GPT系列),对输入文本的完整序列进行编码。通过自注意力机制,模型能够捕捉词汇之间的上下文依赖关系,生成富含全局语义信息的特征向量。

-

序列到序列建模: 对于复杂的长文本描述,可采用Encoder-Decoder架构,将输入文本编码为一个上下文向量,再由解码器将其解译为一系列具体的视觉生成指令。

-

-

应用价值: 精准的语义编码是引导生成模型正确可视化文本内容的前提,确保生成的视频内容与文本描述在主体、动作、场景和属性上保持一致。

2)跨模态语义对齐

跨模态语义对齐旨在建立文本语义空间与视觉特征空间之间的桥梁,实现语言与视觉的统一表示。

-

核心组件与技术:

-

对比学习: 以CLIP模型为代表,通过在大规模图文对上训练,拉近匹配的图文对特征距离,推远不匹配的图文对特征距离,从而学习到一个共享的、对齐的跨模态语义空间。

-

跨模态注意力机制: 允许视觉生成模型在生成过程中“关注”文本特征中最相关的部分,实现细粒度的条件控制。

-

-

应用价值: 跨模态对齐技术是实现“文本驱动”生成的关键,它使得生成模型能够准确理解并将“一只在太空漫步的猫”这样的抽象概念转化为具体的视觉元素。

4. 生成模型:作为内容创造的核心引擎,具备从随机噪声或抽象条件中合成全新、逼真数据的能力,是当前图像、音频和视频等内容生成应用的核心驱动技术。

生成模型是图文生视频系统的核心,负责从随机噪声或学习到的分布中合成出符合文本描述的、连续的视频帧序列。

1)生成式对抗网络

生成式对抗网络由一个生成器和一个判别器组成,通过双方对抗性训练来提升生成内容的真实性。

-

核心组件:

-

生成器: 接收一个随机噪声向量(通常与文本编码向量进行融合),并试图生成足以“以假乱真”的视频数据。

-

判别器: 负责区分输入数据是来自真实视频数据集还是生成器合成的“赝品”,并输出一个真伪概率。

-

-

技术挑战:

-

训练不稳定性: 生成器与判别器的动态平衡难以维持,易出现模式崩溃,即生成器仅能产生有限多样性的样本。

-

生成质量与分辨率的限制: 直接生成高分辨率、长时序的视频在计算上和模型能力上均面临巨大挑战。

-

2)扩散模型

扩散模型是当前视频生成领域的主流范式,通过一个逐步去噪的过程从纯噪声中构造出目标数据。

-

核心流程:

-

前向过程: 在训练阶段,通过向真实视频数据中逐步添加高斯噪声,最终将其破坏为一个纯噪声。

-

反向过程: 在生成阶段,模型学习从纯噪声开始,根据文本条件的引导,一步步地预测并移除噪声,最终还原出一个清晰的、符合描述的视频。

-

-

技术优势与挑战:

-

优势: 训练目标明确且稳定,生成样本多样性和质量通常优于GAN。通过引入时空注意力机制 和3D U-Net 结构,能有效建模视频的时空一致性。

-

挑战: 迭代去噪过程导致生成速度较慢,对计算资源要求极高。如何在生成过程中实现精准的时序控制和运动建模仍是研究重点。

-

3)自回归模型

自回归模型将视频序列视为一个数据流,按时间顺序逐帧或逐片段地生成后续内容。

-

核心思想: 将视频数据压缩为离散的编码序列,模型基于之前已生成的所有帧(作为上下文),预测下一帧的编码。

-

核心技术: 通常采用Transformer架构作为序列生成器,利用其强大的长程依赖建模能力来保证视频的长期连贯性。

-

技术挑战: 串行生成方式导致推理速度缓慢;且任何一步的生成错误都会在后续帧中累积并放大,造成内容漂移。

-

二、图文生视频的应用

-

体验地址:https://jimeng.jianying.com

-

只需在指定位置1上传照片,并输入您的创意想法2,即可轻松生成一段3秒的短视频。