【合新通信】浸没式液冷与冷板式液冷未来前景对比

浸没式液冷与冷板式液冷作为数据中心液冷技术的两大主流方向,未来前景的对比需从技术特性、应用场景、成本效益及行业趋势等多维度综合分析。以下是详细对比:

1. 技术特性与效率

- 浸没式液冷

- 直接接触散热:将服务器完全浸没在绝缘液体(如矿物油、氟化液)中,直接通过液体沸腾或对流换热,热传导效率极高(散热能力可达冷板式的5倍以上)。

- 适用高密度场景:适合单机柜功率超过50kW的超算、AI训练等场景,可支持芯片级精准降温。

- 无风扇设计:消除传统风冷噪音,但需解决液体兼容性(如材料腐蚀、密封性)问题。

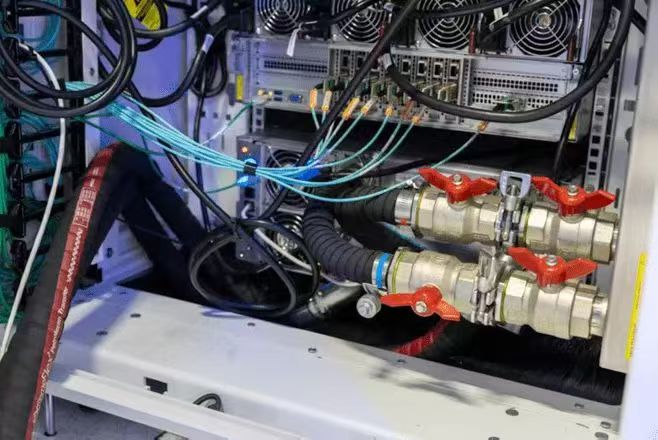

- 冷板式液冷

- 间接接触散热:仅通过冷板接触CPU/GPU等关键部件,其余热量仍需风冷辅助,散热效率中等(通常支持20-30kW/机柜)。

- 兼容性更强:对现有服务器改造难度低,适合渐进式替代传统风冷,但高功耗芯片可能仍需额外散热措施。

2. 成本与部署难度

- 浸没式液冷

- 初期成本高:需定制化服务器、专用液体及密封机柜,单机柜部署成本约为冷板式的2-3倍。

- 运维复杂:液体维护(如纯度监测、泄漏处理)和设备回收(如退役服务器清洁)要求高,但长期可省去空调系统费用。

- 冷板式液冷

- 改造成本低:可复用部分风冷基础设施,单机柜成本约为浸没式的30%-50%。

- 部署灵活:适合现有数据中心升级,尤其对中小规模企业更友好。

3. 应用场景与市场定位

- 浸没式液冷

- 核心场景:超大规模数据中心、AI/GPU集群、量子计算等前沿领域。

- 增长驱动:全球AI算力需求爆发(如2025年AI芯片功耗或突破1000W/颗),推动浸没式在高性能计算(HPC)中渗透率提升(预计2030年占液冷市场40%)。

- 冷板式液冷

- 主流过渡方案:通用云计算、企业级数据中心,尤其是功耗15-30kW的中高密度场景。

- 政策支持:欧洲“碳中和”等法规推动冷板式在传统数据中心快速普及(如微软、阿里云部分项目)。

4. 未来趋势与挑战

- 浸没式液冷

- 技术突破:单相浸没式(无相变)降低运维难度;两相浸没式(沸腾换热)效率进一步提升。

- 生态瓶颈:需建立液体回收、设备标准化等产业链配套,目前仅Vertiv、GRC等少数厂商布局。

- 冷板式液冷

- 短期优势:2025-2030年或占据液冷市场60%以上份额,受益于芯片功耗稳步上升(如Intel/AMD下一代CPU TDP达400W)。

- 长期竞争:若浸没式成本下降,冷板式可能退居中低端市场。

5. 总结与建议

- 选择依据:

- 浸没式:适合追求极限性能、长期TCO(总拥有成本)优化的尖端场景。

- 冷板式:适合平衡成本与效率、需快速落地的规模化部署。

- 行业预测:两者将长期共存,浸没式在高增长细分领域(如AI)占比提升,冷板式在中短期内仍是主流。

据IDC预测,2030年全球液冷市场规模将超200亿美元,其中浸没式年复合增长率(CAGR)达25%,冷板式为18%。