[论文阅读] AI + 教育 | AI赋能“三个课堂”的破局之道——具身认知与技术路径深度解读

博客:AI赋能“三个课堂”的破局之道——具身认知与技术路径深度解读

论文信息

- 论文原标题:人工智能融入“三个课堂”的总体目标、理论基础与具体路径

- 主要作者及研究机构:郑旭东、周冰(华中师范大学人工智能教育学部,湖北武汉 430079)

- 作者简介:郑旭东(1980-),男,山东临沂人,教授,博士,主要从事教育技术学基础理论研究,E-mail:xudong@mail.ccnu.edu.cn

- 发表信息:《电化教育研究》2025年第11期(总第391期),页码85-91;网络首发时间:2025-10-31 13:59:40;网络首发地址:https://link.cnki.net/urlid/62.1022.G4.20251030.1148.011;DOI:10.13811/j.cnki.eer.2025.11.012

- 引文格式(GB/T 7714):郑旭东, 周冰. 人工智能融入“三个课堂”的总体目标、理论基础与具体路径[J]. 电化教育研究, 2025, (11): 85-91.

- 基金项目:全国教育科学规划2022年度国家一般项目“人工智能促进‘三个课堂’应用质量提升的模式与机制研究”(项目编号:BCA220218)

一段话总结

论文聚焦“三个课堂”从“开齐课”到“开好课”的升级需求,指出需通过人工智能技术突破时空分离导致的“交互不便”与“临场感弱”两大瓶颈;以“认知的具身观点”(强调身体-心理-环境动态交互)为理论基础,构建“感知-行动-反思”的认知循环框架;提出“1+4”层次实践模型(以大模型为基础支撑,结合扩展现实技术、智能学科工具、自适应学习系统、学习分析技术),分别从环境构建、活动设计、资源适配、评价反馈四个维度,为AI深度融入专递课堂、名师课堂、名校网络课堂提供可落地路径,最终助力学生学业改进、教师能力提升与学校发展转型。

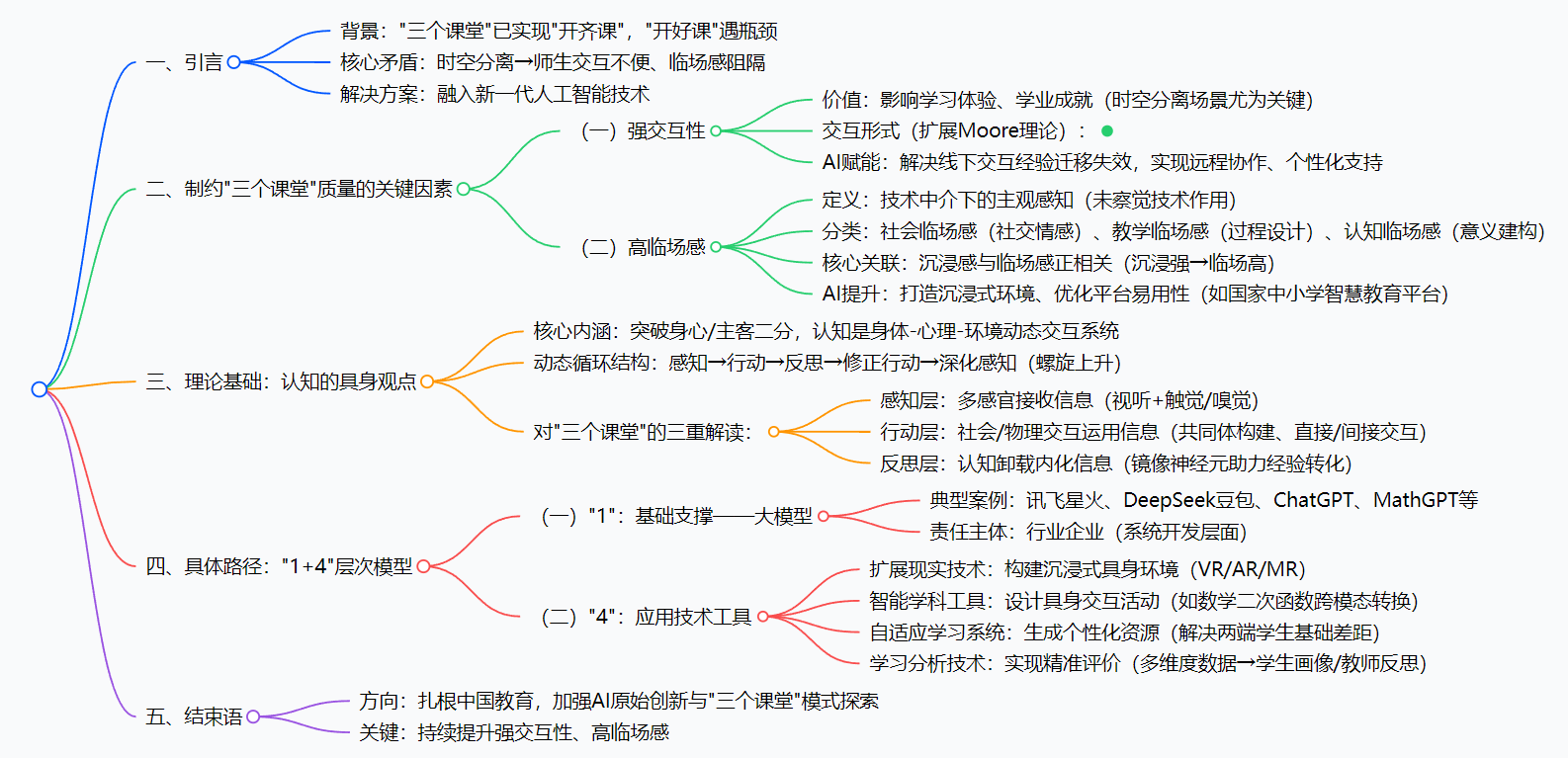

思维导图

研究背景

要理解这篇论文的价值,得先搞懂“三个课堂”是什么、它现在遇到了什么“坎”。

“三个课堂”是我国为解决教育均衡问题推出的重要举措,简单说分三类:专递课堂帮农村薄弱学校开齐国家课程(比如偏远地区学校没音乐老师,靠城里老师远程上课)、名师课堂靠优质教师带动乡村教师成长(比如名师远程带乡村老师搞教研)、名校网络课堂分享优质数字资源(比如把重点校的课程视频给普通校用)。

前期,“三个课堂”已经圆满完成了“开齐课”的目标——农村孩子再也不用因为缺老师而不上音乐课、科学课了。但新问题来了:怎么从“开齐”变成“开好”?

关键瓶颈就出在“时空分离”上。举个例子:在专递课堂上,城里的主讲老师看不到农村听讲端学生的表情,不知道他们有没有听懂;两端的学生全程零互动,像在“两个平行世界”上课;农村学生想动手做科学实验,却摸不到实验器材,只能看视频——这就是“交互不便”和“临场感弱”的问题。就像你隔着玻璃和朋友聊天,能听到声音却碰不到对方,沟通效率低,体验也差。

传统的解决方案,比如把线下课堂的互动方式照搬到线上,根本不管用(比如让农村学生举手回答,主讲老师可能半天看不到)。这时候,人工智能就成了破局的关键——论文正是要回答“AI怎么帮‘三个课堂’突破时空限制,真正实现‘开好课’”这个核心问题。

创新点

这篇论文的亮点主要集中在三个方面,每一个都切中了“三个课堂”AI融合的痛点:

-

理论创新:用“具身认知”打破传统认知框架

以往研究多把学习看作“大脑单独的活动”(比如只关注学生记不记知识点),而论文引入“认知的具身观点”——强调学习是“身体+心理+环境”的共同作用。比如学物理实验,不光要“看”视频,还要“摸”(触觉反馈)、“动”(动手操作),这样才能真正理解知识。这为“三个课堂”的AI应用提供了全新的科学依据,不再是“为了用技术而用技术”。 -

模型创新:提出“1+4”层次模型,让AI落地有章可循

很多研究只说“AI有用”,却没说“具体怎么用”。论文给出了清晰的“1+4”模型:“1”是基础(大模型提供底层能力,比如豆包、ChatGPT处理自然语言),“4”是具体工具(扩展现实、智能学科工具等),覆盖了“环境-活动-资源-评价”全流程。比如要提升临场感就用VR建虚拟实验室,要解决学生基础差距就用自适应系统推个性化资源,逻辑非常清晰。 -

实践创新:分课堂类型设计方案,拒绝“一刀切”

论文没有把“三个课堂”当整体笼统讨论,而是针对每类课堂的特点给出适配方案。比如专递课堂重点解决“师生互动”(用AR显示学生姓名、全息投影老师),名师课堂重点解决“教研互动”(用学习分析技术分析教研数据),名校网络课堂重点提升“资源互动性”(用手势界面让学生“摸”到数字资源)——真正做到“一把钥匙开一把锁”。

研究方法和思路

论文采用“问题分析→理论支撑→模型构建→路径拆解”的研究思路,步骤清晰,可操作性强:

第一步:明确核心问题(“三个课堂”的质量瓶颈)

通过文献分析和实践观察,指出“三个课堂”要“开好课”,必须解决两个关键问题:①交互性不足(师生/生生/人与内容互动弱);②临场感低(学生没有“身临其境”的学习体验)。同时,分析了传统解决方案的局限性(如线下互动经验迁移失效)。

第二步:寻找理论支撑(具身认知的适配性)

引入“认知的具身观点”,论证其与“强交互、高临场”需求的契合性:

- 具身认知强调“感知-行动-反思”循环,对应“三个课堂”需要的“多感官接收信息(感知)→动手/互动用信息(行动)→总结内化知识(反思)”;

- 基于这个循环,把“三个课堂”拆分为“感知层、行动层、反思层”,为后续技术应用搭建理论框架。

第三步:构建实践模型(“1+4”层次模型)

- 确定“基础支撑”:选择大模型作为底层能力(因为大模型能处理自然语言、生成资源,适配多场景);

- 设计“应用工具”:针对“感知-行动-反思”三层需求,匹配四大技术:

- 扩展现实技术(VR/AR)→满足“感知层”多感官需求,建沉浸式环境;

- 智能学科工具→满足“行动层”互动需求,设计具身活动(如数学公式转几何图形);

- 自适应学习系统→满足“反思层”个性化需求,推适配资源;

- 学习分析技术→贯穿三层,提供数据反馈(如分析学生互动数据调整教学)。

第四步:拆解落地细节(分课堂/分场景说明)

针对每类技术,给出具体应用案例:比如专递课堂用AR显示学生姓名,名师课堂用学习分析技术分析教研数据,名校网络课堂用手势界面提升资源互动性,让理论和模型能直接落地。

主要成果和贡献

论文的核心成果可归纳为“1个理论框架+1个实践模型+3类落地方案”,给教育领域带来了实实在在的价值:

| 成果类型 | 具体内容 | 领域价值 |

|---|---|---|

| 理论框架 | 基于具身认知的“感知-行动-反思”三层课堂结构 | 打破“AI+教育”的理论空泛性,为“三个课堂”的AI应用提供科学依据,避免技术滥用 |

| 实践模型 | “1+4”层次模型(大模型+扩展现实/智能学科工具/自适应系统/学习分析技术) | 提供“从基础到应用”的完整路径,学校、企业可直接参考落地(如采购VR设备、接入大模型) |

| 专递课堂方案 | AR显示学生姓名、全息投影教师、VR虚拟实验 | 解决“两端互动弱、实验难开展”问题,让远程课像“同室上课”一样自然 |

| 名师课堂方案 | 学习分析技术分析教研数据(如教学时间分配、互动次数) | 帮名师精准指导乡村教师,提升教研效率(不用再靠“主观评价”) |

| 名校网络课堂方案 | 手势界面(触控/自由手势)、具身化数字资源(如可操作的虚拟教具) | 让数字资源从“看视频”变成“动手用”,提升资源利用率 |

核心贡献总结:

- 为“三个课堂”AI融合提供了“理论+实践”的完整解决方案,不再是“纸上谈兵”;

- 解决了“时空分离”的核心痛点,让“开好课”从目标变成可操作的步骤;

- 兼顾学生、教师、学校三方需求,最终助力教育均衡和质量提升。

(注:论文未涉及开源代码或数据集,故无相关地址。)

关键问题(问答形式)

1. “三个课堂”从“开齐课”到“开好课”的核心瓶颈是什么?

核心瓶颈是“时空分离”导致的两大问题:①交互性不足(如专递课堂主讲教师看不到听讲端学生表情,两端学生零互动;名师课堂教研多为单向输出);②临场感低(学生没有“身临其境”的体验,如农村学生无法动手做科学实验,只能看视频,易产生知识疏离感)。传统线下交互经验无法迁移到线上,进一步加剧了这两个问题。

2. 具身认知是如何支撑AI与“三个课堂”融合的?

具身认知强调“认知是身体-心理-环境的动态交互”,与“三个课堂”“强交互、高临场”的需求高度契合:

- 从结构上,具身认知的“感知-行动-反思”循环,对应“三个课堂”的“感知层(多感官接收信息,如VR实验的视听触反馈)→行动层(互动运用信息,如两端学生协作讨论)→反思层(内化知识,如通过镜像神经元转化具身经验)”;

- 从技术适配看,AI技术(如扩展现实、智能工具)能精准满足“身体参与”“环境交互”的需求,比如用AR让学生“摸”到虚拟实验器材,实现具身学习。

3. “1+4”层次模型中的“1”和“4”分别指什么?各自的作用是什么?

“1”指大模型(如通用大模型ChatGPT、豆包,专用大模型MathGPT),是底层基础支撑,负责提供自然语言处理、资源生成、智能交互等核心能力(如学生问二次函数问题,大模型能转化为生活化隐喻);

“4”指四类应用技术工具,作用是落地大模型能力:

- 扩展现实技术:建沉浸式环境,提升临场感(如VR虚拟实验室);

- 智能学科工具:设计具身交互活动,增强交互性(如数学公式与几何图形实时转换);

- 自适应学习系统:生成个性化资源,解决学生基础差距(如给城镇学生推难题,给农村学生补基础);

- 学习分析技术:实现精准评价,反馈优化教学(如分析学生互动数据,生成诊断报告)。

4. AI技术如何解决专递课堂中城乡学生的学习基础差距?

主要靠自适应学习系统+生成式AI:

- 自适应学习系统:不预设固定知识点,而是通过分析城乡学生的学习数据(如答题正确率、听课时长),精准识别城镇学生“吃不饱”(知识冗余)和农村学生“跟不上”(知识缺漏)的问题,分别推荐高难度材料和基础巩固资源;还能为小组合作推荐群体资源,适配协作学习需求;

- 生成式AI(教育专用大模型):通过自然语言交互实现“一对一”辅导,若学生直接要答案,会用“苏格拉底式”追问暴露思维漏洞(如问“你觉得二次函数的顶点和开口方向有什么关系?”),再提供针对性指导,避免机械刷题。

5. 学习分析技术在“三个课堂”中如何实现“精准评价”?

学习分析技术通过“数据收集→分析建模→反馈应用”三步实现精准评价:

- 数据收集:不仅收集期中/期末成绩等“结果性数据”,还通过自动跟踪摄像机、智能拾音系统等收集“动态数据”(如学生课堂互动次数、操作实验的步骤、面部情绪);

- 分析建模:关联图像、音频、文字等多模态数据,提取特征并生成“学生画像”(如“小明几何图形理解弱,但动手能力强”);

- 反馈应用:基于画像生成个性化诊断报告(含优点、缺点、改进建议),帮教师调整教学;同时为教研提供数据(如分析名师课堂的互动次数,指导乡村教师改进),实现“教学-评价-改进”的闭环。

总结

这篇论文聚焦“三个课堂”从“开齐课”到“开好课”的核心需求,以“认知的具身观点”为理论基石,突破了传统教育技术研究“重技术轻认知”的局限;通过构建“1+4”层次模型,将抽象的AI技术转化为“环境-活动-资源-评价”四大可落地的路径,精准解决了“时空分离”导致的交互性不足、临场感弱等痛点。

论文的价值不仅在于提供了“理论+模型+方案”的完整体系,更在于让“AI赋能教育均衡”从概念变成了可操作的实践——无论是学校采购VR设备、企业开发智能学科工具,还是教师设计专递课堂活动,都能从中找到明确指引。未来,若能进一步结合不同地区的实践案例优化细节,其应用价值将更显著。