U-Net 家族全解析

在深度学习图像分割领域,有一个算法家族堪称 “常青树”—— 它从医学图像分割起家,凭借简洁高效的设计横扫各类分割任务,至今仍是科研和工业界的常用工具。它就是 U-Net 家族。

从 2015 年原始 U-Net 诞生,到 U-Net++ 的特征融合升级,再到 U-Net+++ 的多尺度优化,每一次迭代都紧扣分割任务的核心痛点。今天我们就沿着时间线,拆解这个 “简单却强大” 的算法家族,带你搞懂它们的核心设计、改进逻辑和应用场景。

一、开山鼻祖:U-Net,用 “编码 - 解码 + 特征拼接” 打破分割瓶颈

2015 年,U-Net 在《U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation》中亮相,最初专为医学图像分割(如细胞、器官分割)设计,却意外成为通用分割任务的 “万能模板”。它简单但是很实用 ,应用广。

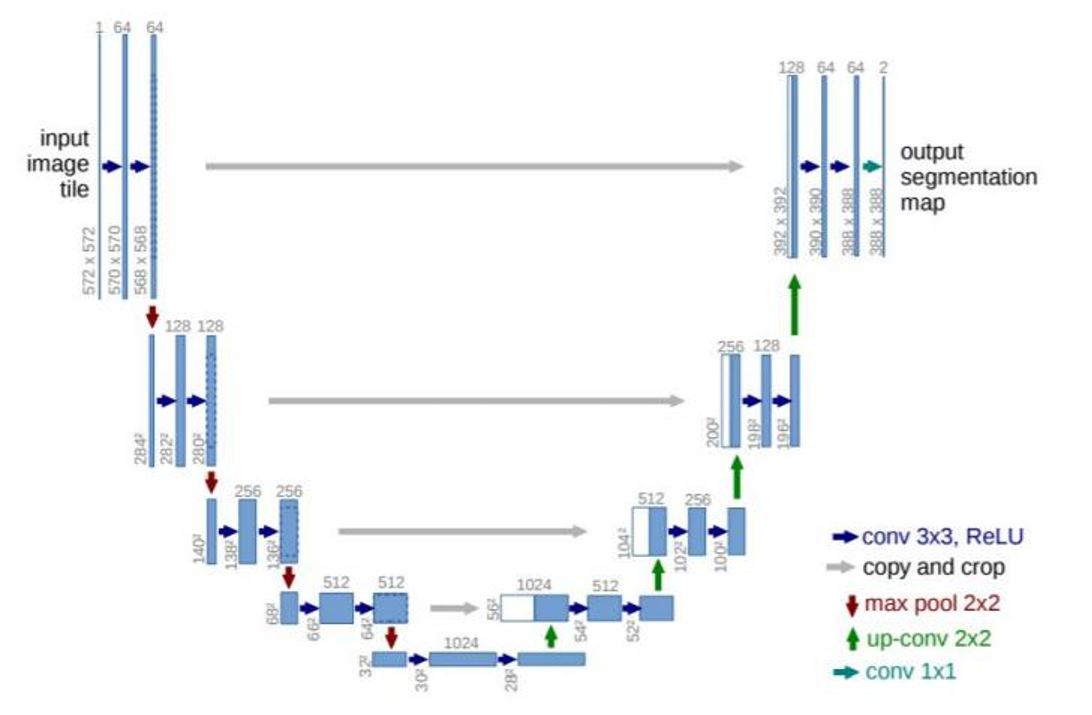

1. 核心结构:一眼看懂的 “U 型” 框架

U-Net 的结构如其名,呈对称的 “U” 型,分为编码(Encoder) 和解码(Decoder) 两部分,中间由一个瓶颈层连接:

编码端(左侧下降路径):负责 “下采样 + 提取特征”

用 3×3 卷积(Conv)提取局部特征,ReLU 激活函数引入非线性;

用 2×2 最大池化(Max Pooling)缩小特征图尺寸(步长 2),扩大感受野,逐步捕捉全局上下文信息;

特征图通道数从 64 开始,每经过一次池化就翻倍(64→128→256→512→1024),确保高阶特征的表达能力。

解码端(右侧上升路径):负责 “上采样 + 恢复分辨率”

用 2×2 反卷积(或双线性插值)将特征图尺寸扩大 2 倍,通道数减半;

关键创新:特征拼接(Concatenation) —— 将解码端当前特征图,与编码端 “对称位置” 的特征图(尺寸相同)进行拼接(不是简单加法);

拼接后再用 3×3 卷积融合特征,逐步恢复到与输入图像相同的分辨率,最终输出分割掩码(Mask)。

2. 为什么 U-Net 能火?3 个核心优势

简单实用,易实现:没有复杂的分支或注意力机制,仅靠卷积、池化、上采样和拼接,新手也能快速复现;

医学分割 “天生适配”:医学图像对细节精度要求高,特征拼接能将编码端的低阶细节(如边缘、轮廓)传递到解码端,避免分割时 “丢细节”;

泛化能力强:从医学图像(细胞、肿瘤)到自然图像(语义分割、实例分割),甚至遥感图像分割,U-Net 都能快速适配,应用场景极广。

二、升级之作:U-Net++,用 “密集特征融合 + 深度监督” 解决 U-Net 痛点

原始 U-Net 虽强,但存在一个明显问题:编码端与解码端的特征拼接 “太直接”—— 高阶特征(全局信息)与低阶特征(局部细节)的语义差距大,融合效果有限。于是 U-Net++ 应运而生,核心思路是 “让特征融合更充分”。

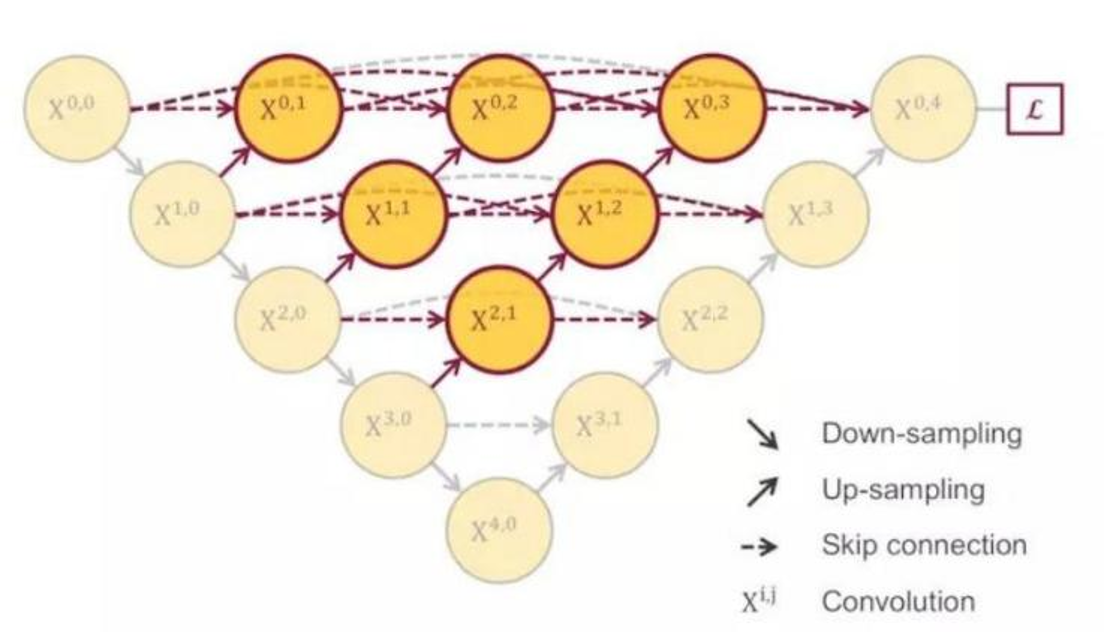

1. 核心改进:从 “直接拼接” 到 “密集特征融合”

U-Net++ 借鉴了 DenseNet 的 “密集连接” 思想,在编码端与解码端之间增加了中间卷积层,形成 “密集特征路径”:

不再是编码端某一层直接拼接给解码端对应层,而是在两者之间插入多个 3×3 卷积层,逐步将低阶特征 “过渡” 到高阶特征;

例如:编码端的特征图 X1,会先经过 1-2 次卷积得到 X11、X12,再与解码端的 X2、X3 进行多层级拼接,确保不同语义层级的特征 “充分交流”;

最终所有能利用的特征都被 “拼到一起”,解决了 U-Net 特征语义差距大的问题,分割精度显著提升。

2. 另一个亮点:Deep Supervision(深度监督)

为了避免网络训练时 “梯度消失”,U-Net++ 引入了多输出监督机制:

不再只在网络最后一层(输出层)计算损失,而是在解码端的多个中间层也添加输出分支,分别计算损失;

这些中间损失会与最终损失加权求和,共同指导网络参数更新;

好处是:训练更稳定,梯度传递更顺畅,尤其是对深层网络而言,收敛速度更快,泛化能力更强。

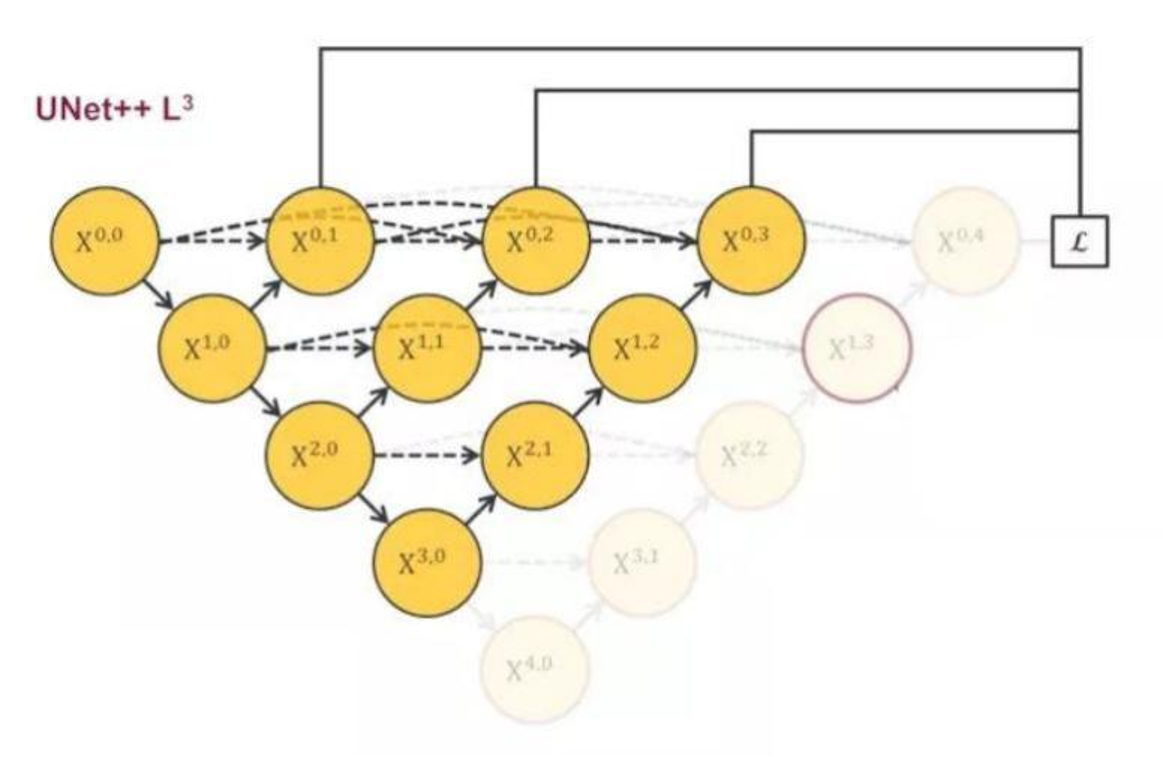

3. 实用小功能:支持 “快速剪枝”

由于 U-Net++ 的中间层都有独立的监督训练,当需要 “提速” 时,可以直接剪掉部分中间卷积层:

例如:原本有 3 条特征路径,剪枝后保留 2 条,速度提升的同时,精度损失很小;

这对工业界 “实时分割” 场景非常友好,可根据硬件性能灵活调整网络复杂度。

三、拓展了解:U-Net+++,多尺度特征的 “终极整合”

U-Net+++ 是对 U-Net 系列的进一步优化,核心目标是 “更好地整合多尺度特征”,适合对细节和全局信息要求都极高的场景(如精细医学分割、遥感图像分割)。

1. 核心设计:统一多尺度特征维度

U-Net+++ 的改进主要在两点:

低阶特征整合:将编码端不同层级的 Max Pooling 输出(如 X1、X2,对应轮廓、纹理等低阶特征)进行统一卷积处理,确保它们的通道数一致(均为 64);

高阶特征整合:将解码端不同上采样层的输出(对应全局语义、上下文等高阶特征)也进行统一卷积,同样调整为 64 通道;

最终将所有处理后的特征(共 5 组,5×64=320 通道)拼接,用一个 3×3 卷积融合,得到最终特征图,再输出分割结果。

2. 适用场景:细节与全局并重的任务

U-Net+++ 的设计更复杂,计算量也更大,因此更多用于科研或高精度要求场景:

例如:肿瘤边界的精细分割(需要轮廓细节)+ 肿瘤与周围组织的关系判断(需要全局上下文);

日常场景中,U-Net 或 U-Net++ 已足够用,U-Net+++ 可作为 “精度天花板” 的备选方案。

四、U-Net 家族总结:该选哪一个?

面对 U-Net、U-Net++、U-Net+++,很多人会纠结 “该用哪个”。其实核心是 “按需选择”,这里给大家一个简单的选择指南:

| 算法版本 | 核心优势 | 适用场景 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| U-Net | 简单、快速、易实现 | 新手入门、快速验证想法、实时性要求高的场景 | 特征融合不充分,精度中等 |

| U-Net++ | 精度高、训练稳定、支持剪枝 | 工业界落地、医学分割、需要平衡精度与速度的场景 | 计算量比 U-Net 大 |

| U-Net+++ | 多尺度特征整合好、精度最高 | 高精度要求场景(如精细医学分割、遥感) | 计算量大、速度慢、实现复杂 |

五、写在最后:U-Net 家族的 “常青树” 密码

从 2015 年到 2024 年,U-Net 家族能持续活跃,核心原因在于它抓住了图像分割的 “本质”——既要局部细节,也要全局上下文,并且用最简单的结构实现了这一目标。

对于新手而言,建议从 U-Net 入手:先理解 “编码 - 解码 + 特征拼接” 的核心逻辑,再逐步学习 U-Net++ 的特征融合和深度监督,最后根据需求尝试 U-Net+++。掌握这个家族,你就掌握了图像分割领域的 “半壁江山”。