射频T/R组件?接收数字式T/R组件与数字式T/R组件?

在现代射频系统中,T/R(Transmit/Receive)组件是连接天线阵列与信号处理单元的核心枢纽,其性能直接决定系统的探测精度、抗干扰能力与集成度。随着数字化技术的发展,T/R组件已从传统射频模拟架构演进为全数字化架构,形成了射频T/R组件、接收数字式T/R组件与数字式T/R组件三大技术形态。在《https://blog.csdn.net/m0_37751247/article/details/153978109?spm=1001.2014.3001.5501数字阵列雷达系统(四)——数字T/R组件》中,我们基本掌握射频T/R组件与数字T/R组件的基本原理,以下对射频T/R组件、接收数字式T/R组件以及数字T/R组件三者进行详细对比分析:

一、工作原理

(一)射频T/R组件(RF T/R Module)

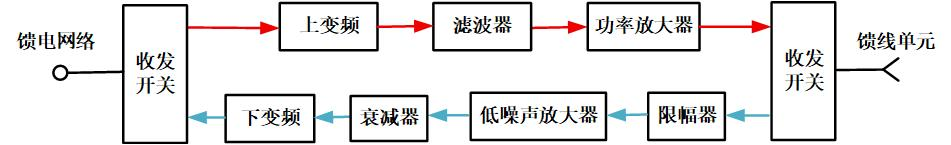

射频T/R组件是全模拟架构的收发组件,如图1所示,为射频T/R组件一般组成框图,其核心功能是在射频/中频域实现信号的发射放大、接收放大与波束控制(通过模拟移相器、衰减器),数字化处理仅在组件外部的后端信号处理单元完成。

图1 射频T/R组件一般组成框图

(1)发射原理

后端信号处理单元生成的模拟基带/中频信号,经组件外部的上变频器搬移至射频频段后,送入T/R组件:

1.发射切换:通过射频转换开关(如PIN二极管开关)将信号接入发射链路;

2.模拟调控:通过模拟移相器(如PIN二极管移相器、铁氧体移相器,详见《https://blog.csdn.net/m0_37751247/article/details/150052214?spm=1001.2014.3001.5501相控阵雷达系统(二)——移相器》)与模拟衰减器调节信号的相位与幅度,实现波束指向与增益控制;

3.功率放大:经射频功率放大器放大至额定功率后,通过天线开关馈送至天线辐射。

(2)接收原理

天线接收的射频回波信号送入组件后:

1.接收切换:通过天线开关接入接收链路;

2.低噪声放大:经低噪声放大器放大,抑制噪声干扰;

3.模拟调控:通过模拟移相器与衰减器调节相位与幅度,与其他通道信号形成相干叠加;

4.外部数字化:调控后的模拟射频/中频信号输出至组件外部,由后端ADC转换为数字信号进行处理。

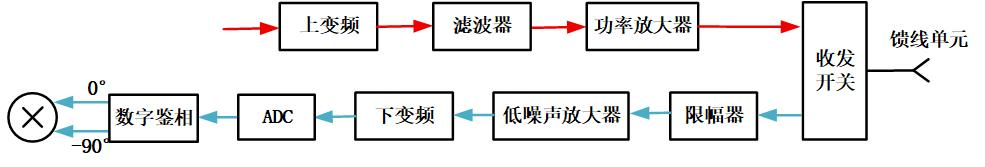

(二)接收数字式T/R组件(Receive-Digital T/R Module)

接收数字式T/R组件是半数字化架构的过渡形态,仅在接收链路实现数字化(将ADC集成于组件内部),发射链路仍保留全模拟架构。其核心目标是通过接收端的早数字化,提升信号接收的动态范围与抗干扰能力,同时降低对后端模拟信号传输的依赖,适用于对接收性能要求较高但发射端无需复杂调控的场景。

图2 接收数字式T/R组件一般组成框图

(1)发射原理

与射频T/R组件完全一致,仍依赖外部模拟信号输入,通过模拟移相器、衰减器实现调控,无内部数字化模块。

(2)接收原理

接收链路在组件内部实现数字化,核心是将ADC集成于组件内:

1.接收切换与低噪放:通过天线开关接入接收链路,经低噪声放大器放大,抑制噪声干扰;

2.下变频:通过组件内部的下变频器将射频信号搬移至中频;

3.内部数字化:经组件内部的ADC将模拟中频信号转换为数字信号;

4.数字输出:数字信号直接输出至后端数字信号处理单元,由后端实现数字波束形成与干扰抑制。

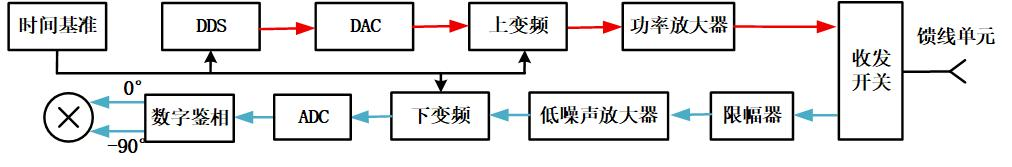

(三)数字式T/R组件(Digital T/R Module)

数字式T/R组件是全数字化架构的高端形态,在发射与接收链路均实现数字化(集成DAC与ADC),波束形成、幅度/相位调控均在数字域完成。它是数字阵列雷达、高端5G基站的核心部件,代表了当前T/R组件的最高技术水平,可实现对信号的全数字化精确控制。

图3 数字式T/R组件一般组成框图

(1)发射原理

后端数字信号处理单元直接输出数字基带信号,组件内部完成从数字到射频的全转换:

1.数字调控:组件内部的DDS、DSP、FPGA或数字信号处理器对输入的数字基带信号施加数字加权(幅度、相位调控),实现波束形成;

2.数模转换:经DAC将数字信号转换为模拟中频信号;

3.上变频:通过组件内部的上变频器搬移至射频频段;

4.功率放大:经放大后馈送至天线辐射。

(2)接收原理

接收链路全程数字化,与发射链路形成对称架构:

1.接收切换与低噪放:通过天线开关接入接收链路,经低噪声放大器放大,抑制噪声干扰;

2.下变频:射频信号下变频至中频;

3.模数转换:经ADC转换为数字信号;

4.数字调控:组件内部的DDS(DSP/FPGA)对数字信号进行加权处理后,输出至后端进行高阶信号处理。

二、内部结构组成对比

通过比对分析可知,T/R组件的工作原理本质是“信号的收发转换与调控”,三者的核心差异在于数字化节点的位置与调控方式的实现域(模拟域/数字域)。从图2、图3和图4可以看出,三者的内部结构差异直接反映了其数字化程度,核心区别在于是否集成DAC、ADC及数字处理模块。在数字化T/R组件的组成中,已没有了数字式移相器和衰减器。相应地,波束控制电路(包括逻辑运算电路和驱动电路)也就不包括在T/R组件之中,它们都已被替代;波束控制方式也相应改变,波束控制系统对每个DDS给出与天线波束位置相对应的波束控制信号(在DDS中的固定相位控制码)。三者的差别不在其射频部分(它们都需要高功率放大器、限幅器、低噪声放大器,还有射频开关、射频监测开关等),它们的差别仅在于发射输入与接收输出。

因此,应该说数字T/R组件与射频T/R组件相比,主要优点是增加了数字发射信号输入和接收信号输出之后带来的信号波形产生、相位与幅度控制的灵活性。三者的优缺点由其架构特性决定,射频T/R组件胜在成熟低成本,数字式T/R组件胜在性能与灵活性,接收数字式T/R组件则为折中选择。以下是对三者的对比分析表:

| 对比维度 | 射频 T/R 组件 | 接收数字式 T/R 组件 | 数字式 T/R 组件 |

| 核心架构 | 全模拟架构 | 半数字化架构(接收端数字化) | 全数字化架构(收发均数字化) |

| 数字化节点 | 组件外部(后端处理单元) | 接收端组件内部(ADC 集成) | 收发端组件内部(DAC/ADC/FPGA集成) |

| 调控方式 | 模拟移相器、衰减器(模拟域) | 发射:模拟调控; 接收:数字调控(后端) | 数字加权算法(数字域) |

| 相位精度 | ≤±5° | 发射≤±5°;接收≤±2° | ≤±1° |

| 幅度精度 | ≤±1dB | 发射≤±1dB;接收≤±0.5dB | ≤±0.1dB |

| 抗干扰能力 | 弱(无自适应抑制) | 中(接收端数字抗干扰) | 强(自适应数字多波束形成) |

| 单组件功耗 | ≤10W | 10-15W | 15-30W |

| 单组件成本 | 低 | 中 | 高 |

| 典型适用场景 | 民用雷达、中低端基站、近程防空雷达 | 遥感卫星、中程预警雷达、高端接收系统 | 数字阵列雷达、高端 5G 基站、星载通信、防空反导 |