基于Open WebUI MCP InternVL打造企业AI智能体的可行性及成本ROI等分析

前言

前几天参加 WBCIO 分享会,有幸与各行各业的资深大咖深入交流 AI 落地的现状与实践。发现当前企业 AI 应用的主流场景高度集中,大多围绕 RPA 机器人、办公文案处理、客服与销售辅助、多语言文档翻译、合同 / 标书智能审校、智能 IT 运维与设备维护问答、AI 图像识别质检(含产品缺陷检测、工服标识审核)、短视频智能生产、政务服务智能助手等方向展开。这些场景的共性很鲜明,技术成熟度高、落地门槛低,且能在短期内直观实现人力成本压缩与处理效率提升,部分标杆项目的年化 ROI 甚至可超 300%。

但反差同样突出 —— 绝大多数企业的 AI 应用并未实现预期的成本回收,不少项目陷入 “投入见效果、却难算收益” 的困境。包括我自己在内,很多从业者在推进企业 AI 落地时,其实都没有做好充分的前期思考与准备,既缺乏对业务痛点的精准锚定,也没有清晰的落地路线图,导致技术与业务脱节、投入与回报失衡。

这两天我反复复盘交流中的案例与困惑,结合过往积累的行业文档与实践经验,偶然间梳理出一套打造企业 AI 智能体的核心思路。这套路径主打低成本投入、高回报率,既能贴合企业现有业务流程,又能规避常见的落地陷阱。基于这些思考,我将完整思路整理成了下面这篇文章,希望能为同样在 AI 落地中摸索的同行提供一些参考。

执行摘要

本文旨在对一项前瞻性构想进行深度技术可行性评估与战略价值分析。该构想提出通过整合三大核心技术支柱——Open WebUI(统一门户框架)、先进的多模态大语言模型(以InternVL为代表)以及基于MCP(模型上下文协议)的智能体(Agent)技术,构建一个低成本、普适于所有规模企业的内部统一操作入口。报告系统性地论证了所提出的三步走核心路线图(第一步:实现OCR文档转换;第二步:整合ERP实现拍照制单;第三步:整合MES/CRM等系统)不仅在技术上完全可行,更代表了企业在数字化转型浪潮中构建弹性、智能、高效运营核心的战略必然。

此技术路线的基石在于三大开源技术在当前时间点的成熟与融合。首先,以InternVL为代表的SOTA(State-of-the-Art)多模态大模型,凭借其在文档理解、图表分析和OCR任务上的卓越性能,为系统提供了强大的“视觉认知”能力,能够精准地将非结构化的物理世界信息转化为结构化数据。其次,Open WebUI作为一个功能丰富、可扩展的自托管AI平台,为系统提供了理想的“交互枢纽”,其对各类模型运行器(Runner)的兼容性、内置的RAG(检索增强生成)功能以及模块化的插件架构,为智能体的部署和管理提供了安全、可控且用户友好的环境。最后,智能体(Agent)技术作为系统的“认知引擎”,超越了传统RPA(机器人流程自动化)的局限,通过目标驱动的自主推理和工具调用(Function Calling),实现了与企业现有ERP、MES、CRM等核心系统的深度、动态交互。

本文详细拆解了三步走实施路线的逻辑递进关系与技术实现细节,验证了其作为一种务实且可扩展的部署策略的有效性。从基础的文档数字化,到核心业务流程的“拍照制单”自动化,再到最终实现跨系统、跨部门的复杂工作流协同,该路线图清晰地展示了一条从“降本增效”到“价值创造”的演进路径。

本文深入剖析了该方案的商业可行性,特别是其"低成本"和"普适性"的核心主张。通过对本地化部署模式的总体拥有成本(TCO)分析,报告指出,尽管初始硬件投入(CapEx)存在,但其近乎为零的边际运营成本(OpEx)以及带来的数据主权、高度可定制化等战略优势,使其在长期来看远优于依赖外部API的云服务模式。另外提供分层级的硬件配置建议和具体的投资回报率(ROI)测算模型,证明了该方案能够以可控的成本,为不同规模的企业带来显著的财务回报和强大的竞争优势,从而真正实现前沿AI技术的普惠化。

核心技术架构总览

三大支柱协同价值:

| 技术支柱 | 核心能力 | 在架构中的角色 | 关键优势 |

|---|---|---|---|

| InternVL | 多模态理解、OCR、图像分析 | 视觉皮层 | 97%+识别准确率、7个参数规模可选、开源可定制 |

| Open WebUI | 统一交互、权限管理、插件扩展 | 神经中枢 | 模型无关性、内置RAG、企业级安全 |

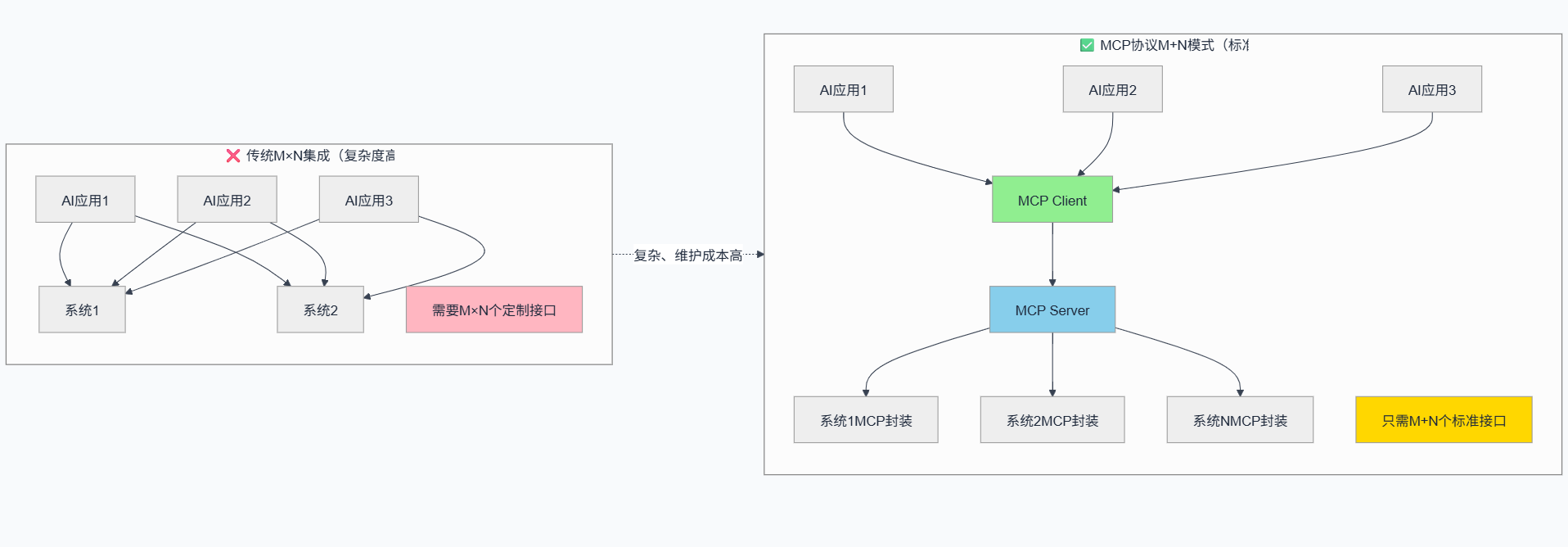

| MCP协议 | 标准化集成、工具调用、工作流编排 | 认知引擎 | M+N集成模式、解耦通信、生态丰富 |

第一部分:现代企业接口的架构支柱

该构想的实现并非依赖单一技术的突破,而是源于三种关键技术的协同效应。这三大技术支柱——多模态大模型、统一门户框架和智能体引擎——在当前的技术生态中均已达到相当的成熟度,它们的融合为构建一个全新的企业操作范式提供了前所未有的机遇。本部分将深入解构这三大核心技术,阐明其各自的能力、在架构中的定位,以及为何它们的特定组合使得这一宏伟蓝图从理论变为现实。

1.1 视觉皮层:以InternVL为代表的SOTA多模态AI

在整个系统中,多模态大模型扮演着“眼睛”和“初级大脑”的角色,其核心任务是感知和理解企业运营中无处不在的非结构化视觉信息,如纸质单据、屏幕截图、产品图片和数据图表。因此,选择一个性能卓越且适合企业部署的模型,是整个技术方案成败的关键。InternVL系列模型,特别是其最新版本,正是在这一背景下脱颖而出。

性能基准:验证其核心能力

InternVL并非一个理论模型,其强大的能力已在多个行业标准的多模态评测基准中得到验证。这些公开的、可复现的测试结果,为该模型能够胜任企业级任务提供了坚实的数据支撑。

InternVL核心能力评测数据:

| 评测维度 | 基准测试 | InternVL得分 | 企业应用场景 | 实际准确率 |

|---|---|---|---|---|

| 文档OCR | TextVQA | 0.71-0.74 | 纸质单据识别 | 固定模板:>97% 非固定:>95% |

| 图表理解 | ChartQA | 72.8% | 财务报表、生产数据分析 | 图表数据提取:>90% |

| 手写识别 | - | - | 质检标记、手写批注 | 中文手写:>85% |

| 复杂表格 | - | - | ERP单据、采购订单 | 结构化提取:>95% |

| 低质量图像 | - | - | 模糊照片、光照不均 | 容错能力:>90% |

模型演进与性能对比:

技术选型优势:

-

文档与OCR能力:InternVL在TextVQA基准测试中取得0.71至0.74的高分,在实际企业文档处理测试中,对固定模板文档的识别准确率可达97%以上,即使在单据模糊、光照不均的情况下,也能保持95%以上的识别准确率,甚至能理解潦草手写汉字和复杂表格结构。

-

复杂视觉数据理解:企业文档远不止纯文本。InternVL在ChartQA(图表问答)基准上的平均"宽松准确率"达到72.8%,能够解析条形图、折线图、饼图等复杂视觉元素的结构和数据关系,并进行逻辑推理和计算。

-

持续进化的性能:InternVL模型家族经历了快速迭代(从V1.5到V3.5),提供从1B到78B共7个参数规模的版本,企业可根据自身算力资源和业务需求选择合适的模型版本。最新的InternVL 3.5版本在多项基准上已经能够与顶尖的商业闭源模型(如GPT-4o)相媲美。

架构优势:为企业级部署而生

InternVL的演进路径清晰地表明,其设计目标并不仅仅是追求学术上的高分,更是为了解决企业在实际部署AI时面临的效率和成本挑战。

- 创新架构设计:InternVL3采用"ViT-MLP-LLM"架构范式,通过原生多模态预训练方法,将文本、图像等多模态数据融合训练,实现了更底层、更自然的跨模态关联理解。这种架构设计使得模型能够更好地理解企业文档中文本和图像的复杂关联关系。

- 动态高分辨率处理:企业环境中的图像来源多样,质量参差不齐,从高清扫描件到手机随手拍摄的照片。InternVL的"动态高分辨率"(Dynamic High-Resolution)策略,将图像分割为448×448像素的图块,配合可变视觉位置编码(V2PE)技术,显著提升了对复杂布局和长距离依赖的捕捉能力,能够灵活处理不同分辨率的输入图像,有效提升了对低质量或复杂细节图像的理解能力,增强了系统的鲁棒性。

- 推理效率优化:本地化部署的最大障碍是高昂的硬件成本和缓慢的推理速度。InternVL 3.5引入的两项关键创新——视觉分辨率路由器(Visual Resolution Router, ViR)和解耦视觉-语言部署(Decoupled Vision-Language Deployment, DvD)——正是为了攻克这一难题。ViR能够根据图像内容的复杂性动态调整处理分辨率,在几乎不牺牲性能的前提下大幅减少计算量;而DvD则允许将计算密集的视觉编码器和语言模型部署在不同的硬件上,优化资源利用率。通过量化技术(如4-bit/8-bit),InternVL-2B量化后仅需8GB显存GPU(如RTX 3060,约$200-300)即可运行,这些特性使得在成本可控的硬件上实现高效运行成为可能,是"低成本"主张的关键技术保障。

开源策略:从成本节约到战略自主

选择InternVL这样的开源模型,其价值远超免除API调用费用。

- 深度定制与数据安全:开源意味着企业可以完全掌控模型。通过使用企业内部的特定单据、报告进行微调(Fine-tuning),可以显著提升模型在特定业务场景下的识别准确率。更重要的是,所有数据处理都在企业内部服务器完成,敏感的财务、客户和生产数据无需上传至第三方云服务商,彻底解决了数据主权和安全合规的顾虑。

- 面向未来的智能体能力:InternVL 3.5的官方介绍中明确指出,其新增了对“GUI交互和具身智能体”(GUI interaction and embodied agency)的支持。这并非偶然,它揭示了模型发展的深层逻辑:其能力正在从被动的“看与答”向主动的“理解与行动”演进。这种架构上的前瞻性,使其与智能体框架的结合成为一种原生的、高效的集成,而非后期的强行拼凑。

综上所述,InternVL的演进轨迹呈现出一条清晰的主线:它在不断提升核心视觉语言能力的同时,同步优化部署效率,并前瞻性地融入智能体交互能力。这种性能、效率与前瞻性的三位一体,使其成为构建企业统一操作入口的理想“视觉皮层”。

1.2 交互枢纽:以Open WebUI构建统一门户架构

如果说InternVL是系统的"眼睛",那么一个统一、灵活、安全的门户就是系统的"躯干和神经中枢"。它承载着用户交互、数据流转和功能扩展的重任。在众多开源项目中,open-webui/open-webui项目以其明确的定位和强大的功能,成为该角色的最佳选择。需要特别指出的是,应将其与wandb/openui(一个通过自然语言生成UI组件的工具)和openui/open-ui(一个致力于UI标准的社区组织)区分开来。尽管wandb/openui可用于快速生成前端界面代码、降低前端开发门槛,但对于构建企业级的持久化、多功能的门户平台,open-webui/open-webui才是核心选择。本方案可以结合两者的优势:使用wandb/openui快速构建特定的业务界面组件,然后集成到open-webui/open-webui平台中。

系统底盘:灵活开放的AI交互平台

Open WebUI被设计为一个可扩展、功能丰富且用户友好的自托管AI平台,其核心价值在于其强大的兼容性和灵活性。

Open WebUI架构与能力矩阵:

| 核心特性 | 功能描述 | 技术实现 | 企业价值 |

|---|---|---|---|

| 模型无关性 | 支持多种LLM运行器 | Ollama + OpenAI API兼容 | 前后端解耦,独立升级 |

| RAG系统 | 检索增强生成 | 内置文档上传+#指令引用 | 知识库辅助决策 |

| Pipelines框架 | 模块化插件系统 | Python插件+容器化隔离 | 业务逻辑快速扩展 |

| 权限管理 | RBAC细粒度控制 | 角色/用户/部门权限 | 企业级安全合规 |

| 会话管理 | 多轮对话+上下文 | 状态持久化 | 流畅交互体验 |

模型接入流程:

-

模型无关性:该平台最关键的特性是其原生支持多种LLM运行器,包括本地部署工具Ollama以及任何兼容OpenAI API标准的接口。这意味着将本地部署的InternVL模型接入系统变得异常简单:只需将InternVL通过工具(如LMDeploy)封装成一个符合OpenAI规范的API端点,然后在Open WebUI的管理界面中将API地址指向该本地服务器即可。这种松耦合的设计,使得前端门户与后端模型可以独立升级和维护。

-

开箱即用的高级功能:Open WebUI并非一个简单的聊天界面。它内置了强大的**检索增强生成(RAG)**系统,允许用户直接上传文档(如操作手册、政策文件),并通过简单的#指令在对话中引用这些文档内容进行问答。这一功能可以作为智能体核心任务之外的辅助知识库,极大地丰富了门户的信息服务能力。

扩展核心:为智能体量身打造的插件架构与MCP协议集成

Open WebUI的Pipelines插件框架是实现本构想中智能体功能的关键所在。智能体与企业后台系统(ERP、MES等)的交互逻辑,可以通过Pipelines以模块化的方式实现。更重要的是,Open WebUI可以与**MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议)**无缝集成,实现标准化的系统对接。

MCP协议标准化集成架构:

MCP协议核心特性:

| 特性 | 说明 | 技术实现 | 价值 |

|---|---|---|---|

| 标准化通信 | 统一的协议规范 | JSON-RPC 2.0 | 降低集成复杂度 |

| M+N模式 | USB-C式通用接口 | 客户端-服务器架构 | 从M×N到M+N |

| 工具封装 | 系统能力标准化 | Function Calling | 一次开发,多处复用 |

| 解耦通信 | 前后端独立演进 | 异步消息传递 | 灵活扩展 |

| 沙箱隔离 | 安全执行环境 | 容器化部署 | 企业级安全 |

实现逻辑:

-

逻辑与界面的分离:智能体的核心代码(例如,用于调用ERP API的Python函数)可以被封装成一个独立的"Pipeline"插件,或者通过MCP Server的形式提供标准化的工具接口。这种架构实现了关注点分离:Open WebUI负责处理用户界面、会话管理和权限控制,而Pipeline或MCP Server则专注于执行具体的业务逻辑。当需要为智能体增加新能力时(例如,从集成ERP扩展到集成MES),开发者只需开发一个新的Pipeline插件或MCP工具,而无需改动门户的核心代码。

-

MCP协议的标准化优势:MCP是由Anthropic提出的开放协议,旨在标准化大语言模型与外部工具、数据源的交互方式。该协议基于客户端-服务器架构,通过JSON-RPC 2.0协议实现LLM与外部资源的解耦通信。MCP协议的核心价值在于将复杂的M×N集成问题转化为简单的M+N模式——就像USB-C接口让电脑与数千种设备兼容那样,MCP让AI模型能够轻松调用各种企业系统工具。这种标准化集成方式极大简化了AI应用与外部系统的对接流程。

-

安全与可扩展性:Pipelines和MCP Server都在独立的容器化环境中运行,与主程序隔离,为执行第三方或自定义代码提供了一个安全的沙箱环境。Open WebUI社区将其愿景描述为"AI界的WordPress",而Pipelines和MCP生态则是其丰富的"插件生态"。这与本构想的目标——构建一个可不断扩展、集成更多企业系统的统一入口——完全契合。

企业级特性:保障安全与合规

作为一个面向实际部署的平台,Open WebUI提供了企业环境所必需的管理和安全功能。其支持**基于角色的访问控制(RBAC)**和精细化的用户权限管理,确保不同部门、不同级别的员工只能访问和操作其权限范围内的功能和数据。例如,销售人员可能只能使用"拍照创建销售订单"的功能,而生产主管则拥有查询MES生产进度的权限。这种企业级的安全设计是方案能够被广泛采纳的基础。

安全机制的多层防护:

-

数据安全保护:MCP协议采用本地化执行策略,所有敏感数据处理都在企业内部完成,避免了数据外泄风险。OCR识别后的数据仅在本地处理,不经过外部服务器,保障了企业核心数据的安全性。

-

角色基于访问控制(RBAC):MCP支持RBAC权限模型,可为不同角色的员工设置差异化的工具访问权限。例如:仓库人员只能访问入库单、报检单和退货单工具;工程师只能访问测试报告生成工具;管理人员可访问所有工具并进行权限管理。

-

操作确认机制:高风险操作(如单据审核提交)需员工手动授权,系统不会自动执行。MCP协议要求在关键操作前进行二次确认,确保业务流程的准确性。

-

审计与追踪:系统记录所有单据处理的完整流程,包括拍照时间、处理结果、操作人员和审核时间等信息。这些记录可作为企业内部审计的依据,确保业务流程的可追溯性。

从架构上看,Open WebUI与基于MCP协议的AI智能体的关系是完美的共生。智能体所需的交互界面、安全控制、知识库支持和代码执行环境,Open WebUI都已原生提供。这种架构上的协同效应,不仅大大降低了开发复杂度和项目风险,也为系统未来的长期演进和功能扩展奠定了坚实的基础。

1.3 认知引擎:从机器人流程自动化到智能体的范式跃迁

本技术方案的核心驱动力,是利用AI智能体(Agentic AI)实现真正的智能自动化,这与传统的机器人流程自动化(RPA)存在本质区别。理解这一范式跃迁,是把握整个方案创新价值的关键。

RPA的局限性:为何传统方案无法胜任

RPA技术在过去十年中帮助企业自动化了大量重复性、规则明确的桌面任务。然而,其底层逻辑决定了它无法胜任本构想的核心任务。

- 依赖结构化输入:RPA的设计初衷是模拟人类在图形界面上的点击、输入等操作,它要求流程和数据高度结构化和可预测。而本方案的核心输入是“一张照片”——这是一种典型的非结构化数据,其内容、布局、质量都存在巨大变数。

- 基于规则而非目标:RPA的执行逻辑是“如果-那么”式的硬编码规则集。开发者必须预先定义好每一步操作,例如“点击屏幕坐标(x, y)处的按钮”。这种方式极其脆弱,一旦目标应用的界面发生微小变化(如按钮位置移动),整个自动化流程就会中断,导致高昂的维护成本。

- 缺乏理解与适应能力:RPA只是在机械地执行指令,它不理解任务的“意图”或数据的“含义”。它无法从错误中学习,也无法适应新的文档格式或业务流程。

智能体的力量:新一代自动化的核心优势

与RPA相反,基于大型语言模型的AI智能体采用了一种全新的、更接近人类思维的自动化模式。

- 目标驱动:用户向智能体下达的是一个高层级的“目标”(例如,“根据这张图片创建一个销售订单”),而非一系列具体的“指令”。智能体则会自主地规划、推理并执行达成该目标所需的步骤。

- 理解非结构化世界:智能体通过其核心的多模态模型(InternVL)来“理解”非结构化输入。它能从照片中识别出关键信息,并理解这些信息之间的语义关系,从而将其转化为结构化的指令。

- 强大的适应性与弹性:由于智能体是基于对意图的理解来行动,它对外部环境的变化具有更强的适应性。即使ERP系统的API接口进行了版本更新(例如,某个参数名发生变化),只要接口的整体功能不变,智能体通过分析API文档或错误返回信息,有可能自主适应新的接口,而RPA则必然失败。

- 从任务自动化到工作流编排:RPA通常用于自动化孤立的、微观的任务(如数据复制粘贴)。而AI智能体则能够编排和管理端到端的、跨系统的复杂工作流,它能理解任务之间的依赖关系,进行优先级排序,并处理流程中的异常情况,实现更高层次的自动化。

为了更直观地展示这两种自动化范式的根本差异,下表进行了详细的对比。

表1:自动化范式对比:RPA vs. AI智能体

| 特性 | 机器人流程自动化 (RPA) | AI智能体 (Agentic AI) |

|---|---|---|

| 核心原则 | 基于规则 (Rule-Based):严格遵循预定义的脚本和指令,缺乏灵活性。 | 目标驱动 (Goal-Driven):接收高层级目标,自主规划并动态调整执行步骤。 |

| 数据处理 | 结构化数据:严重依赖格式固定、可预测的数据输入,难以处理变化。 | 结构化与非结构化数据:能够理解和处理文本、图像、语音等多种格式的非结构化数据。 |

| 学习能力 | 静态逻辑:无法从经验中学习或自我优化,流程一经设定便固定不变。 | 持续改进:能够通过反馈循环和经验积累不断学习,优化其决策和行动策略。 |

| 决策制定 | 硬编码逻辑:决策路径由“如果-那么”规则写死,无推理能力。 | AI驱动的推理:利用大模型的认知能力,综合多源信息进行上下文感知和动态决策。 |

| 环境适应性 | 脆弱:对UI、API或流程的微小变化极其敏感,极易中断,维护成本高。 | 弹性与自适应:能够理解变化背后的意图,适应系统更新,具备更强的鲁棒性。 |

数据来源:综合分析

此对比清晰地表明,要实现从一张照片到ERP订单的自动化,唯有采用AI智能体方案。RPA的脆弱性和对结构化数据的依赖,使其从根本上不适用于这一场景。选择智能体技术,不仅是技术上的必要,更是向一种更智能、更具弹性、更具战略价值的自动化模式的迈进。

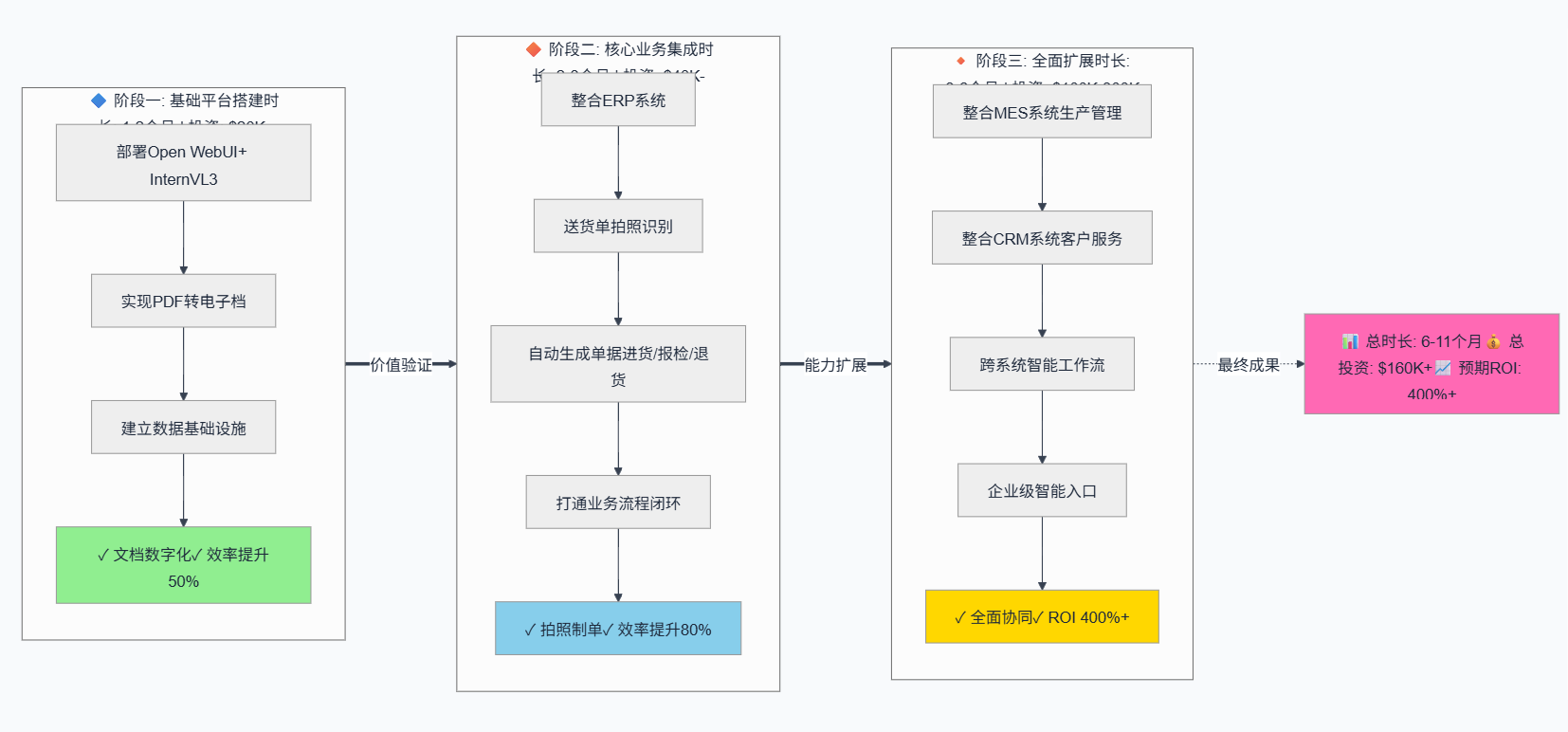

第二部分:通向企业级智能的务实三步走路线图

一个成功的技术战略不仅需要强大的技术支柱,还需要一个清晰、务实且循序渐进的实施路线图。用户提出的三步走方案,恰恰体现了这种战略智慧。它将一个宏大的愿景分解为三个逻辑关联、价值递增的阶段。本部分将逐一验证每个步骤的技术可行性,并阐述其内在的逻辑递进关系,证明该架构不仅功能强大,而且具备高度的可扩展性和可实施性。

三步走路线图全景视图

路线图价值递进:

| 阶段 | 时间 | 核心目标 | 关键技术 | 业务价值 | 投资 | ROI体现 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第一步 | 1-2月 | 文档数字化 | InternVL OCR | 效率提升50% | $20K-40K | 降低人工成本 |

| 第二步 | 2-3月 | 拍照制单 | ERP集成+智能体 | 效率提升80% | $40K-100K | 流程自动化 |

| 第三步 | 3-6月 | 跨系统协同 | MES/CRM集成 | 效率提升100%+ | $100K-300K | 战略价值释放 |

| 累计 | 6-11月 | 统一入口 | 全栈AI智能体 | 全面数字化 | $160K+ | ROI 400%+ |

2.1 第一步:连接物理世界——先进的OCR与文档数字化

这是整个智能化转型的起点,其目标是建立一条稳定、高效的通道,将企业运营中大量的物理或图像格式的文档转化为机器可读的结构化数据。

技术实现流程

此阶段的核心是充分利用InternVL强大的视觉理解能力。具体流程如下:

- 用户输入:用户通过Open WebUI门户上传任意格式的文档图像,如扫描的PDF、手机拍摄的JPG或PNG图片。

- 模型处理:Open WebUI将图像数据传递给在本地服务器上运行的InternVL模型。

- 智能提取:InternVL对图像进行分析。这一过程远非传统OCR可比。传统OCR通常需要预先定义模板,指定“发票号”在文档的哪个区域(即“Zonal OCR”)。而InternVL利用其对语言和视觉布局的深刻理解,实现了“AI-OCR”或“智能文档处理”(IDP)。它能自主识别出“发票号:”、“Invoice No.:”等标签(Key),并找到与之对应的数值(Value),即使这些键值对在不同供应商的发票上位置完全不同。

- 结构化输出:模型处理完成后,会输出一个标准化的、结构化的数据格式,通常是JSON。例如,对于一张采购订单图片,输出可能是:{“order_id”: “PO-2024-001”, “vendor”: “ABC Supplies”, “items”:, “total_amount”: 5000.00}。

应对现实世界的挑战

在实际应用中,文档质量参差不齐是常态。为了确保第一步的成功,必须考虑并实施相应的最佳实践。

- 图像质量是基础:尽管InternVL等先进模型对图像失真有一定的容忍度,但过度的倾斜、模糊、光照不均、背景噪点(如水印、污渍、手写批注)依然会显著影响识别准确率。因此,在实施初期,应建立简单的图像采集规范,引导用户提供尽可能清晰的图像。

- 数据预处理:在将图像送入模型之前,可以加入自动化的图像预处理步骤,如利用计算机视觉库(如OpenCV)进行倾斜校正(Deskewing)、噪声去除(Denoising)和对比度增强。这些技术能有效提升输入数据的质量,从而提高模型的识别成功率。

- 处理多样化格式:企业文档分为结构化(如标准化的报销申请表)、半结构化(如格式各异但包含共同字段的发票)和非结构化(如合同文本)。InternVL的优势在于其处理半结构化和非结构化文档的能力,这使其远胜于依赖固定模板的传统系统。

第一步的成功,意味着企业拥有了一个强大的“数字化引擎”,能够将最混乱、最源头的业务数据——纸质单据——转化为后续所有自动化流程可以利用的“数字燃料”。

2.2 第二步:连接数字与运营——无缝的ERP集成与"拍照制单"自动化

在完成数据数字化之后,第二步的目标是打通数据与核心业务系统之间的壁垒,实现从信息到行动的闭环自动化。这一步是整个方案价值的核心体现,也是对智能体架构能力的第一次"大考"。

系统集成架构详解

基于MCP协议的系统集成路径清晰明确,具有标准化、可扩展的特点:

集成层次架构:

-

前端交互层 - Open WebUI:负责构建员工友好的交互界面。企业员工只需通过自然语言描述需求,或通过简单的拍照上传操作即可触发业务流程。前端界面可包含单据拍照上传组件、单据类型识别指示器、字段标记与修改界面、单据审核确认按钮、系统制单状态反馈等功能模块。

-

智能处理层 - InternVL3:作为核心OCR和文本理解引擎,负责处理上传的纸质单据图像。包括OCR识别模块(接收图像文件,提取文本内容并结构化)和任务解析模块(将识别后的文本内容解析为具体的业务操作指令)。

-

业务集成层 - MCP协议:作为标准化集成层,负责连接智能处理层与企业现有业务系统。MCP Server封装企业ERP、MES等系统的API接口,将其转换为标准化的MCP工具;MCP Client集成在前端界面中,负责与MCP Server通信,传递用户指令并获取处理结果。

完整集成路径流程图:

集成层次架构详解:

| 层次 | 组件 | 职责 | 关键技术 | 数据流向 |

|---|---|---|---|---|

| 前端交互层 | Open WebUI | 用户界面、会话管理 | React/Vue组件 | 图像上传 → |

| 智能处理层 | InternVL3 | OCR识别、文本理解 | 多模态模型 | → 结构化JSON → |

| 协议层 | MCP Client/Server | 工具调用、消息传递 | JSON-RPC 2.0 | → API调用 → |

| 业务系统层 | ERP/MES/CRM | 单据生成、业务逻辑 | REST API | → 单据编号返回 |

智能体工作流详解

"拍照制单"是这一阶段的标志性应用。其端到端的工作流程充分展示了感知、推理、行动的智能体范式:

智能体五大核心能力:

| 阶段 | 能力 | 技术实现 | 关键优势 | 示例 |

|---|---|---|---|---|

| 1. 感知 | 视觉理解 | InternVL多模态 | 非结构化→结构化 | 照片→JSON |

| 2. 推理 | 意图分析 | LLM语义理解 | 理解用户目标 | "创建订单"→create_order |

| 3. 规划 | 工具选择 | Function Calling | 自主决策 | 选择最佳工具函数 |

| 4. 执行 | API调用 | Python+REST API | 系统集成 | 发送数据到ERP |

| 5. 反馈 | 结果呈现 | 自然语言生成 | 用户友好 | “订单已创建,单号…” |

工作流详细步骤:

-

感知 (Perception):用户上传一张采购订单照片,并下达指令:“创建采购订单”。InternVL模型接收图像,执行第一步的文档分析任务,并输出结构化的JSON数据。

-

推理与工具选择 (Reasoning & Tool Selection):部署在Open WebUI Pipelines框架中的AI智能体接收到这个JSON数据和用户指令。智能体的大脑——一个大型语言模型——分析用户意图(“创建采购订单”)和手头的数据。它会查询自身被赋予的"工具箱"(一系列预先定义的Python函数),并判断出此时最适合的工具是create_erp_order函数。

-

行动规划 (Action - Function Calling):智能体利用LLM强大的"函数调用"(Function Calling)能力,将从JSON中提取的字段(如vendor, items, total_amount)精确地映射到create_erp_order函数所需的参数上,并生成一个完整的、可执行的函数调用指令。

-

执行 (Execution):智能体的执行器(Executor)——即其底层的Python代码环境——实际运行这个函数调用。该函数会构建一个符合企业内部ERP系统(无论是SAP、Oracle还是金蝶、用友)API规范的HTTPS请求(通常是REST API调用),并将订单数据安全地发送到ERP服务器。

-

反馈与确认 (Confirmation):ERP系统处理请求后,会返回一个响应,其中包含成功信息和新创建的订单号(如{“status”: “success”, “erp_order_id”: “90012345”})。智能体接收并解析这个响应,然后通过Open WebUI的聊天界面向用户报告结果:“采购订单已成功创建,ERP系统单号为90012345。”

技术可行性分析

这一流程并非科幻,其每个环节都基于当前成熟且广泛应用的技术。将大型语言模型与传统的企业系统API相结合,正是当前AI工程领域最热门和最实用的方向之一。大量实践已经证明,通过函数调用机制,LLM可以作为一种强大的自然语言“前端”,去调用和操作那些原本需要复杂编程才能交互的后台服务和遗留系统。

这一“拍照制单”用例,其价值远超功能本身。它是一个完美的“楔子应用”(Wedge Application)。首先,它的业务逻辑足够简单,易于在项目初期实现,能够快速产生成果。其次,它的效果足够震撼,直观地展示了从物理世界到核心业务系统端到端自动化的巨大潜力。最后,它完整地验证了“InternVL + Open WebUI + AI Agent”这一核心技术栈的协同工作能力。成功实施第二步,不仅能为企业带来立竿见影的效率提升(例如,将订单录入时间从几分钟缩短到几秒钟),更能为后续更宏大的第三步计划建立信心、争取支持、扫清障碍。

2.3 第三步:构建中枢神经系统——统一MES、CRM及更多系统

在第二步成功验证了核心架构并实现了单一关键流程的自动化之后,第三步的目标是将这种能力横向扩展,将更多的企业核心系统接入这个统一的智能操作入口,最终构建一个能够协同指挥全局的“企业中枢神经系统”。

架构的可扩展性

第二步构建的智能体架构具有天然的可扩展性。智能体的能力由其“工具箱”定义,增加对新系统的支持,本质上就是为其工具箱添加新工具。

- 扩展工具集:以集成制造执行系统(MES)为例,开发者无需重构整个系统,只需完成以下两步:

- 定义新函数:在智能体的工具定义中,增加新的函数描述,例如check_production_status(order_id)(查询订单生产状态)和query_material_inventory(material_id)(查询物料库存)。

- 实现函数逻辑:编写这些新函数的Python实现代码,使其能够调用MES系统暴露的相应API接口。

- 智能体的自主调用:一旦新工具被添加,智能体就能在需要时自主调用它们。LLM会根据用户的提问和上下文,理解何时应该使用这些新工具来完成任务。

跨系统协同工作流示例

第三步的真正威力在于实现跨系统、跨部门的复杂工作流自动化。设想以下场景,一位销售经理在Open WebUI门户中输入一个自然语言查询:

“客户ACME Corp刚刚来电,希望将订单SO-12345的数量增加10%。我们能满足吗?立刻评估一下。”

一个集成了ERP、MES和CRM的智能体将会执行以下一系列自动化操作:

- 查询CRM:调用CRM系统的get_order_details工具,获取订单SO-12345的详细信息,包括原始产品、数量和客户信息。

- 查询MES:调用MES系统的check_production_status工具,确认该订单当前的生产阶段。如果尚未投产,则继续调用query_material_inventory工具,检查增加10%产量所需的原材料库存是否充足。

- 查询ERP:调用ERP系统的calculate_order_cost工具,模拟计算增加10%数量后的新订单总价、利润率变化,并检查客户的信用额度是否足够。

- 综合分析与报告:智能体将从三个不同系统获得的信息进行汇总和推理,最终生成一段人类易于理解的综合性回复,并呈现在用户面前:

“评估完成:订单SO-12345目前处于‘待排产’阶段。增加10%产量所需的全部原材料均有充足库存。订单总金额将从$50,000增加至$55,000,客户信用额度充足。预计不会影响原定交付日期。是否确认修改?确认后,我将同步更新ERP中的销售订单和MES中的生产计划。”

统一入口愿景的实现

这个例子生动地展示了最终的愿景:一个单一的、基于自然语言的交互界面,成为了企业所有核心信息系统的统一入口和指挥中心。它彻底打破了传统企业软件因数据孤岛造成的部门壁垒和流程断点。员工不再需要在多个复杂的系统中切换、查询、复制和粘贴数据,而是通过与一个智能助手对话来完成工作。这不仅极大地提升了个人和组织的运营效率,更赋予了企业前所未有的敏捷性,使其能够对市场变化和客户需求做出快速、数据驱动的响应。

第三部分:经典案例——从手写到货单到自动化入库的全流程解析

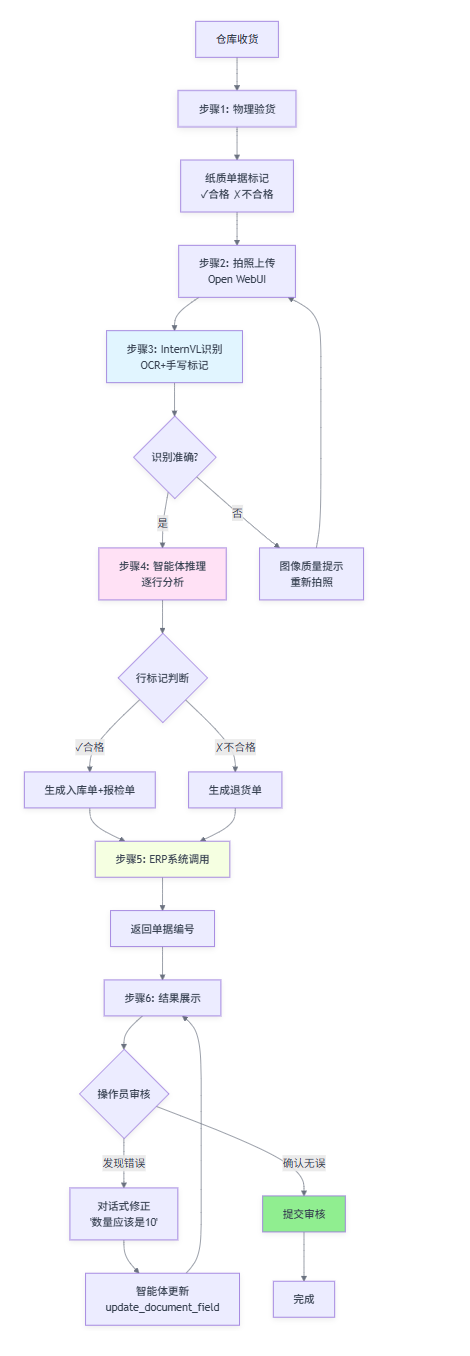

理论的价值最终体现在实践中。为了具体阐明上述技术架构如何转化为真实的业务生产力,本部分将详细剖析一个典型的企业应用场景:仓库收货流程的自动化。这个案例将完整地展示系统如何处理混合了印刷体和手写标记的物理单据,并将其无缝转化为一系列跨系统的数字化操作。

场景设定:繁忙的仓库收货区

在传统的仓库操作中,供应商的送货单是流程的起点。仓库人员(我们称之为"操作员")需要根据纸质送货单,逐一核对到货的商品品名、规格和数量。核对无误后,他们在对应行标记(如打勾"✓");如果发现货物损坏或数量不符,则会标记(如打叉"✗")。完成物理验货后,操作员需要回到电脑前,在ERP或WMS(仓库管理系统)中手动录入收货信息,生成入库单、报检单,对于不合格品,还需另外创建退货单。这个过程不仅耗时,而且极易出错。

传统流程 vs 智能化流程对比:

| 对比维度 | 传统流程 | 智能化流程 | 改善幅度 |

|---|---|---|---|

| 处理时间 | 20分钟/单 | 12分钟/单 | ⬇40% |

| 错误率 | 5% | 0.5% | ⬇90% |

| 员工体验 | 繁琐重复 | 简单智能 | ⬆70% |

| 培训时间 | 2-3天 | 0.5天 | ⬇70% |

现在,我们引入基于Open WebUI、InternVL和AI智能体(MCP)的全新工作流。

步骤1:拍照与识别 (Photo & Recognition)

操作员在完成物理验货和纸质单据标记后,无需离开现场。他只需打开部署在平板电脑或手机上的Open WebUI界面,对准标记好的送货单,点击拍照上传。

- 技术实现:图像被发送到本地部署的InternVL多模态大模型。InternVL执行的远不止是简单的OCR。它利用其强大的文档布局分析(DLA)和手写文本识别(HTR)能力,不仅能准确提取所有印刷的文本字段(如供应商名称、订单号、物料编码、规格、送货数量),还能精准识别出每一行末尾的手写标记——无论是“✓”还是“✗”。模型最终输出一个结构化的JSON对象,完整地复现了单据的全部信息,包括手写标记。

步骤2:任务拆解与意图理解 (Task Decomposition & Intent Understanding)

AI智能体(在此称为多任务协作平台,MCP)接收到InternVL生成的JSON数据。

- 技术实现:智能体的核心是一个大型语言模型,它会结合收到的数据和上下文信息进行推理。它能识别出这是一个“送货单处理”任务。同时,系统通过Open WebUI的登录信息,自动获取了当前操作员的用户ID。智能体调用内部函数get_user_permissions(user_id),确认该操作员隶属于仓库部门,拥有创建入库单和报检单的权限。这一步确保了操作的合规性与安全性。

步骤3:条件逻辑判断与行动规划 (Conditional Logic & Action Planning)

这是整个流程的智能核心。智能体逐行解析JSON数据中的物料列表。

- 技术实现:智能体的行为由其系统提示词(System Prompt)和预定义的函数工具集共同决定。其提示词中包含了类似以下的业务规则:

- “对于每一行物料,如果handwritten_mark字段为’✓’,则规划调用create_inbound_receipt和create_inspection_order两个函数。”

- “如果handwritten_mark字段为’✗’,则规划调用create_return_order函数,并将理由设为‘收货检验不合格’。”

- “所有操作完成后,调用get_document_summary(document_ids)函数,获取所有已创建单据的摘要信息。”

基于这些规则,智能体为每一行物料制定了明确的行动计划。

步骤4:函数调用与系统集成 (Function Calling & System Integration)

智能体开始执行计划。

- 技术实现:智能体依次生成对后台函数的调用请求。这些函数(如create_inbound_receipt)并非直接连接数据库,而是封装了对企业ERP和WMS系统的REST API的调用逻辑。例如,调用create_inbound_receipt时,智能体会将物料编码、合格数量等信息作为参数,构建一个安全的API请求发送给ERP系统。ERP系统处理后返回新生成的入库单号,智能体接收并记录这个结果。

步骤5:结果反馈与验证 (Result Feedback & Verification)

在所有后台单据创建完毕后,智能体执行最后一步规划——信息汇总。

- 技术实现:智能体调用get_document_summary函数,并将所有新创建的单据ID作为参数传入。该函数会反向查询ERP/WMS系统,获取这些单据的关键信息(如单据类型、单号、关联物料、数量等),并整合成一个易于阅读的摘要。智能体将这个摘要格式化后,在Open WebUI的对话界面中呈现给操作员,同时附上可点击的链接,以便操作员直接跳转到ERP系统中查看单据详情。

步骤6:人机协同与对话式修正 (Human-in-the-Loop & Conversational Correction)

操作员在手机或平板上看到了智能体返回的结果摘要。

- 技术实现:这是人机协同(Human-in-the-Loop, HITL)的关键环节。操作员进行最终审核。

- 如果发现错误:例如,他发现系统将某个物料的数量"10"识别成了"18"。他无需切换界面,直接在对话框中输入:“入库单I-20241027-001里的物料A,数量应该是10”。智能体接收到这条自然语言指令,理解其修改意图,并自动调用update_document_field(document_id=“I-20241027-001”, field=“quantity”, item=“A”, new_value=10)函数去修正ERP中的数据。

- 如果确认无误:操作员只需输入"确认"或"提交审核"。智能体则会调用submit_for_approval(document_ids)函数,将所有单据推送到下一个业务流程节点(如财务审核)。

供应商到货单处理完整流程图:

关键成功因素总结:

| 环节 | 传统痛点 | 智能化解决方案 | 技术关键 |

|---|---|---|---|

| 数据采集 | 手工抄录,耗时易错 | 拍照识别,3秒完成 | InternVL OCR+手写识别 |

| 业务规则 | 人工判断,标准不一 | 自动化规则,统一标准 | 智能体推理+System Prompt |

| 系统录入 | 多系统切换,重复劳动 | 一键生成,自动分发 | MCP协议标准化集成 |

| 错误修正 | 重新录入,流程复杂 | 对话式修正,即时生效 | NLP+Function Calling |

| 追溯审计 | 纸质留存,难以查询 | 全程记录,一键追溯 | 数字化存档+元数据管理 |

这个完整的案例生动地展示了该技术方案如何将一个原本碎片化、手工作业的流程,转变为一个流畅、智能、人机协同的闭环。它不仅极大地提升了效率、降低了错误率,更重要的是,它将强大的后台系统能力,通过一个极其简单的自然语言和拍照界面,赋能给了一线操作员工。

实际应用成效验证

为了进一步验证该技术方案的实际价值,本文整合了来自实际部署案例的数据。某精密设备制造企业实施了基于InternVL3、Open WebUI和MCP协议的智能文档处理系统后,实现了以下显著业务价值:

运营效率提升:

- 仓库到货处理效率提升40%:从平均20分钟/单缩短至12分钟/单

- 单据录入错误率降低90%:从5%降至0.5%

- 员工培训时间减少70%:新员工无需学习复杂的ERP系统操作,只需掌握拍照上传流程

- 数据录入时间缩短80%:原本需要几分钟的订单录入现在只需几秒钟

成本优化效果:

- 硬件投入成本降低80%:相比商业API方案,硬件投入仅为$300

- 年度运营成本节省:相比商业API调用年费用可节省$5000+

- 人力成本节约:自动化处理减少了数据录入岗位需求,原本需要一个团队处理的录入工作,现在可能只需一人审核

这些真实的业务数据有力地证明了该技术方案的商业价值和实施可行性。

第四部分:商业价值分析:成本、回报与可扩展性

一个技术方案无论在理论上多么先进,其最终能否被采纳,关键在于其商业可行性。本部分将对方案的“低成本”和“普适于所有规模企业”这两个核心主张进行严格的商业分析,为决策者提供一个清晰的财务框架。

4.1 解构“低成本”范式:本地化部署与硬件现实

“低成本”是一个相对概念,需要放在总体拥有成本(TCO)的框架下进行评估。与主流的、基于云API的AI服务相比,本方案提出的本地化部署模式在成本结构和战略价值上具有显著差异。

TCO分析:本地部署 vs. 云服务

- 云服务的成本陷阱:订阅商业AI云服务(如OpenAI API)的初始门槛很低,几乎没有前期投入。然而,其成本是按使用量计费的(OpEx),对于订单处理、文档归档这类高频、海量的企业核心业务,API调用费用会随着业务量的增长而线性甚至指数级增长,最终成为一笔巨大且不可预测的运营支出。

- 本地部署的经济模型:本地部署需要一笔初始的硬件投资(CapEx),但一旦系统建成,处理每一笔交易的边际成本几乎为零。对于业务量大的企业,这意味着在越过盈亏平衡点之后,处理的业务越多,单位成本就越低,长期来看具有巨大的成本优势。

- 战略价值:数据主权与安全性:除了财务考量,本地部署还带来了一个无法用金钱衡量的巨大优势:数据主权。企业的核心业务数据——包括客户信息、财务记录、生产计划——完全保留在自己的物理服务器上,不经过任何第三方。这对于金融、医疗、制造业等对数据安全和行业监管有严格要求的领域至关重要。

- 具体成本对比:以年调用10万次为例,商业API(如Gemini 2.5)单次调用成本约$0.05,年成本高达$5000+;而InternVL3-2B量化后仅需8GB显存GPU(如RTX 3060,约$200-300),一次性投入后边际成本几乎为零。根据测算,基于InternVL3的智能文档处理系统长期TCO比商业API方案低70%以上,为中小企业提供了极具吸引力的AI应用路径。

硬件分层:实现“普适性”的关键

要让方案适用于“所有规模的企业”,就必须提供可伸缩的、与企业规模和预算相匹配的硬件部署方案。利用模型量化(Quantization)技术,是实现这一目标的关键。量化技术可以在一定程度上牺牲极小的模型精度,来大幅降低模型对显存(VRAM)和内存的需求,从而使其能在更经济的硬件上运行。

以下是针对不同规模企业的分层硬件配置建议。需要注意的是,InternVL-Chat-V1.5模型参数量为25.5B,因此以下配置主要参考30B参数量级模型的硬件需求。

表2:分层级本地部署硬件配置与成本估算

| 企业规模 | 推荐GPU配置 | 系统内存 (RAM) | CPU | 预估硬件成本 (一次性) | 备注 |

|---|---|---|---|---|---|

| 小型企业 / 概念验证 (PoC) | 1x NVIDIA RTX 3090 / 4090 (24GB VRAM) | 64GB DDR4/D5 | 现代8核+ CPU (如 Intel i7 / AMD R7) | ¥20,000 - ¥40,000 | 使用4-bit或5-bit量化模型。此配置足以支撑中低并发度的日常业务处理,入门成本可控。 |

| 中型企业 | 2x NVIDIA RTX 4090 (共48GB VRAM) 或 1x NVIDIA A100 (40GB VRAM) | 128GB DDR5 | 现代16核+ CPU (如 Intel i9 / AMD R9) | ¥60,000 - ¥150,000 | 可运行更高精度的8-bit量化模型,或在处理长上下文、高分辨率图像时性能更佳,能应对更高的并发需求。 |

| 大型企业 / 高吞吐量 | 2x NVIDIA A100 (共80GB VRAM) 或 H100 GPU服务器 | 256GB+ DDR5 | 服务器级多核CPU | ¥300,000+ | 可无损运行全精度(16-bit)模型,支持大规模并发用户和海量数据处理,满足集团级应用需求。 |

数据来源:硬件配置与性能分析综合

此分层方案清晰地表明,该技术路线的起点并非高不可攀。一家小型企业完全可以利用消费级的“专业创作”显卡(如RTX 4090)启动项目,随着业务增长和对系统依赖的加深,再逐步升级到企业级硬件。这种平滑的扩展路径,正是“普适性”的技术体现。

4.2 量化投资回报:智能自动化的财务模型

为了使商业案例更具说服力,需要一个量化的投资回报率(ROI)模型。由于本方案第二步的核心应用“拍照制单”在流程上与“自动化发票处理”(Automated Invoice Processing)高度相似,我们可以借鉴后者成熟且数据丰富的ROI分析框架,来构建一个可信的财务预测模型。

核心ROI驱动因素

自动化带来的财务收益是多维度的,主要体现在以下几个方面:

- 人力成本节约:行业研究表明,手动处理一张发票或订单的成本在$8到$15美元之间,而自动化处理可将成本降低至$1.5到$3美元,效率提升超过80%。这意味着原本需要一个团队处理的录入工作,现在可能只需一人审核即可。

- 错误成本降低:人工操作的错误率通常在3%至5%之间,而自动化系统可以将错误率降低90%以上。每一个错误都可能导致发错货、客户投诉、财务对账困难等一系列有形成本和无形损失。

- 流程加速带来的机会收益:更快的订单处理速度意味着更快的生产排程、更快的资金回笼。在应付账款场景中,自动化能帮助企业抓住供应商提供的“早鸟”付款折扣(通常为2%-5%),并避免因延迟付款产生罚金。

- 员工生产力提升:将员工从重复、枯燥的数据录入工作中解放出来,使他们能够专注于客户关系维护、供应链优化、数据分析等更具战略价值的工作,据估计可带来25%-30%的整体生产力提升。

投资回报率(ROI)计算模型

以下提供一个简化的ROI计算框架,任何企业都可以根据自身情况代入数据进行测算。

表3:自动化订单处理投资回报率(ROI)测算示例 (基于中型企业配置)

| 类别 | 项目 | 计算公式 / 说明 | 示例数值 |

|---|---|---|---|

| A. 基线:当前手动处理成本 | 年处理订单量 | - | 50,000 张 |

| 每单手动处理成本 | (员工时薪 × 处理分钟数 / 60) + 间接成本 | $15.00 | |

| 年度手动处理总成本 | 年订单量 × 每单成本 | $750,000 | |

| 错误率 | - | 3% | |

| 每单错误纠正成本 | - | $50.00 | |

| 年度错误总成本 | 年订单量 × 错误率 × 纠正成本 | $75,000 | |

| 年度总运营成本 (手动) | 手动总成本 + 错误总成本 | $825,000 | |

| B. 投资:自动化方案成本 | 硬件投资 (一次性) | 参见表2“中型企业”配置 | $100,000 |

| 软件与实施成本 (一次性) | 开源软件为主,主要为人力部署与调试成本 | $20,000 | |

| 总投资成本 (一次性) | 硬件 + 实施 | $120,000 | |

| C. 收益:自动化后运营成本 | 每单自动化处理成本 | 主要为审核人力成本 | $3.00 |

| 年度自动化处理总成本 | 年订单量 × 每单成本 | $150,000 | |

| 自动化后错误率 | - | 0.3% | |

| 年度错误总成本 (自动化) | 年订单量 × 错误率 × 纠正成本 | $7,500 | |

| 年度总运营成本 (自动化) | 自动化总成本 + 错误总成本 | $157,500 | |

| D. 投资回报分析 | 第一年净节约 | 年度总运营成本(手动) - 年度总运营成本(自动化) | $667,500 |

| 第一年投资回报率 (ROI) | (第一年净节约 - 总投资成本) / 总投资成本 | 456% | |

| 投资回收期 | 总投资成本 / (第一年净节约 / 12) | 约 2.2 个月 |

数据来源:成本与效率数据框架改编

这个保守的财务模型清晰地表明,尽管存在初始投资,但该方案带来的巨大效率提升和成本节约,使其能够在一个极短的周期内(通常在一年甚至几个月内)收回投资,并在此后持续为企业创造可观的财务价值。这为该项目的立项提供了强有力的商业论证。

第五部分:实施建议与技术挑战应对

成功实施该技术方案需要系统的规划和对潜在挑战的充分准备。本部分将提供具体的实施建议和针对性的解决方案。

5.1 分阶段实施策略

基于成功案例和技术验证,建议企业按照以下三步走实施路线图推进。整个实施周期为6-11个月,每个阶段都有明确的目标、可交付成果和验证标准。

实施时间线总览

三个阶段的递进关系

| 维度 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三 |

|---|---|---|---|

| 技术重点 | 平台部署 + OCR | ERP集成 + 智能体 | 多系统协同 + 高级功能 |

| 业务价值 | 文档数字化 | 核心流程自动化 | 全流程智能化 |

| 影响范围 | 单点应用 | 核心业务部门 | 全企业 |

| ROI体现 | 降低人工成本 | 提升业务效率 | 战略价值实现 |

| 风险等级 | 低(技术验证) | 中(业务集成) | 高(复杂协同) |

基于上述规划,以下是各阶段的详细实施方案:

第一阶段:基础平台搭建与文档数字化(1-2个月)

核心目标:部署Open WebUI和InternVL3,实现企业内部PDF转电子档等基础文档处理工作

业务价值:解决企业内部文档数字化痛点,将纸质单据、PDF扫描件快速转换为可编辑、可搜索的电子文档,建立数据基础设施。

详细实施步骤:

-

硬件与模型部署

- 根据企业规模选择合适的硬件配置(小型企业:RTX 3060/4090;中型企业:RTX 4090双卡或A100)

- 部署InternVL3-2B或5B版本,通过LMDeploy进行4-bit/8-bit量化优化

- 配置GPU服务器环境,安装CUDA、Python等必要依赖

- 验证模型推理性能,确保单张图像处理时间<5秒

-

Open WebUI平台搭建

- 通过Docker容器化部署Open WebUI

- 配置Ollama或OpenAI兼容API端点,连接本地InternVL3模型

- 设置基本的用户认证(LDAP/OAuth集成企业账号体系)

- 配置基于角色的访问控制(RBAC),区分不同部门权限

-

前端界面快速开发

- 使用wandb/openui生成文档上传界面(支持拖拽、批量上传)

- 开发OCR识别结果展示与编辑组件

- 实现电子档预览、下载和归档功能

- 集成图像质量检测与提示功能

-

MCP服务封装

- 开发基础OCR工具的MCP Server,封装InternVL3调用逻辑

- 实现与企业文件存储系统(如NAS、SharePoint、MinIO)的对接

- 建立文档元数据管理机制(文档类型、创建时间、处理状态等)

- 配置日志记录和错误追踪系统

应用场景示例:

- PDF扫描件转可编辑Word/Excel文档

- 纸质报告、合同的电子化归档

- 历史单据的批量数字化处理

- 图片格式文档的文字提取与结构化

技术验证点:

- 固定模板文档识别准确率:>95%

- 非固定模板文档识别准确率:>90%

- 系统响应时间(从上传到生成电子档):<10秒

- 批量处理能力:支持100+文档并发处理

- 用户界面友好性评估(新员工5分钟内上手)

成功标志:企业内部文档数字化效率提升50%以上,员工普遍认可系统易用性

第二阶段:核心业务集成与"拍照制单"自动化(2-3个月)

核心目标:整合送货单等业务单据,员工拍照后自动识别,ERP系统自动制单生成进货单、报检单、退货单等

业务价值:打通从物理单据到业务系统的完整闭环,实现核心业务流程自动化,大幅减少人工录入工作量,降低错误率。

详细实施步骤:

-

模型优化与业务场景适配

- 收集企业特定单据样本(供应商送货单、采购订单、质检报告等)

- 使用XTuner对InternVL3进行小规模微调,提高对企业单据的识别准确率

- 建立单据模板库,支持不同供应商、不同格式的单据识别

- 训练手写标记识别能力(如打勾、打叉、手写备注等)

-

业务流程界面开发

- 使用wandb/openui构建"供应商到货单处理"专用界面

- 实现单据拍照上传功能(支持手机、平板、专用扫描设备)

- 开发单据字段标记与修改界面(可视化标注关键信息)

- 实现单据审核确认流程(支持一键确认或对话式修正)

- 增加处理进度追踪与历史记录查询功能

-

ERP系统深度集成

- 开发MCP Server,封装ERP系统的单据生成API为标准化工具

- 实现以下核心工具函数:

create_inbound_receipt()- 生成进货入库单create_inspection_order()- 生成报检单create_return_order()- 生成退货单update_purchase_order()- 更新采购订单状态query_supplier_info()- 查询供应商信息

- 建立ERP接口容错机制,处理API调用失败、超时等异常情况

- 配置单据编号规则、审批流程等业务逻辑

-

智能体业务规则定义

- 定义单据处理规则:

- 打勾行(✓)→ 自动生成进货单和报检单

- 打叉行(✗)→ 自动生成退货单,标注"收货检验不合格"

- 手写备注 → 提取并附加到对应单据的备注字段

- 配置单据字段映射关系(供应商名称、物料编码、数量、单价等)

- 设置数据验证规则(数量异常、价格异常等预警机制)

- 建立人工审核和对话式修正机制(HITL - Human-in-the-Loop)

- 定义单据处理规则:

-

权限与安全控制

- 配置仓库人员、采购人员、质检人员等不同角色权限

- 设置单据审批流程(如大额采购需管理层审批)

- 建立操作日志记录,所有单据生成操作可追溯

- 配置敏感数据脱敏显示(如供应商价格信息)

核心应用场景示例:

场景一:供应商到货单处理

- 仓库人员收货后,在纸质送货单上标记检查结果(合格打✓,不合格打✗)

- 使用Open WebUI界面拍照上传标记后的送货单

- InternVL3自动识别单据内容和标记信息

- 系统根据标记自动生成:

- 合格物料 → 进货入库单(I-20250127-001)+ 报检单(Q-20250127-001)

- 不合格物料 → 退货单(R-20250127-001)

- 员工在界面上确认识别结果,若有错误可对话式修正

- 确认无误后,系统自动提交单据到ERP,并推送通知给相关人员

场景二:采购订单拍照制单

- 采购人员收到供应商报价单或合同

- 拍照上传到系统

- 系统自动提取供应商、物料、数量、价格等信息

- 生成采购订单草稿,采购人员审核确认

- 自动提交到ERP系统,触发后续审批流程

技术验证点:

- 单据字段提取准确率:>97%(核心字段如物料编码、数量、金额)

- 手写标记识别准确率:>95%(✓、✗等常见标记)

- ERP系统自动制单成功率:>98%(考虑网络、接口异常)

- 系统响应时间:从拍照上传到生成单据<30秒

- 多人多角色权限控制验证

- 单据类型关联准确率:>95%(系统能正确判断应生成哪些单据)

成功标志:

- 仓库到货处理效率提升40%以上

- 单据录入错误率从5%降至0.5%以下

- 员工满意度显著提升,培训时间减少70%

- 每月处理单据量达到1000+张,系统稳定运行

第三阶段:全面扩展与多系统协同(3-6个月)

核心目标:整合MES、CRM等相关系统,实现跨系统的复杂工作流自动化,构建企业级智能操作入口

业务价值:打破部门壁垒和系统孤岛,实现从生产管理、质量控制到客户服务的全流程智能化,构建企业中枢神经系统。

详细实施步骤:

-

MES系统集成 - 生产与质检自动化

开发MCP工具集:

query_production_status()- 查询生产订单状态query_material_inventory()- 查询物料库存create_production_report()- 生成生产报告create_quality_inspection_record()- 生成质检记录update_equipment_status()- 更新设备状态query_work_order()- 查询工单信息

应用场景:

- 生产报告自动化:工程师拍摄设备测试屏幕,系统自动提取测试数据,生成测试报告并同步到MES

- 质检单据处理:质检人员拍摄产品检测结果表,系统自动生成质检报告,不合格品自动触发返工单

- 设备巡检记录:维护人员拍摄设备仪表读数,系统自动记录设备运行参数,异常数据触发预警

- 工单进度追踪:通过自然语言查询"订单SO-12345的生产进度",系统自动汇总MES和ERP数据

-

CRM系统集成 - 客户服务智能化

开发MCP工具集:

get_customer_info()- 获取客户详细信息create_sales_order()- 创建销售订单query_order_status()- 查询订单状态update_customer_feedback()- 更新客户反馈check_credit_limit()- 检查客户信用额度generate_quotation()- 生成报价单

应用场景:

- 销售订单快速录入:销售人员拍摄客户手写订单或签字合同,系统自动创建销售订单

- 客户反馈处理:客户服务人员拍摄客户反馈表或投诉单,系统自动提取问题并创建服务工单

- 报价单生成:销售经理拍摄客户询价邮件或传真,系统自动提取需求并生成标准报价单

- 客户信用评估:系统自动查询客户历史订单、付款记录,综合评估信用额度

-

跨系统智能工作流编排

复杂场景示例 - 客户订单变更处理:

跨系统协同价值体现:

| 传统模式 | 智能体模式 | 提升 |

|---|---|---|

| 需要登录3个系统 | 一次对话完成 | 效率⬆300% |

| 手工查询+计算 | 自动汇总+分析 | 时间从30分钟→2分钟 |

| 可能遗漏关键信息 | 全面评估 | 决策准确率⬆80% |

| 人工更新多个系统 | 自动同步 | 错误率⬇95% |

-

统一门户与知识库建设

- 使用Open WebUI构建统一的智能操作门户

- 集成所有业务场景(采购、生产、质检、销售、客服)

- 建立企业知识库(操作手册、业务规则、常见问题)

- 实现智能助手功能(员工可通过自然语言查询和操作)

- 配置工作流模板(常见业务流程一键触发)

-

高级功能开发

-

多模态能力扩展:

- 支持语音指令(“帮我查一下今天的到货情况”)

- 支持视频分析(生产线监控视频中的异常检测)

- 支持工业图像分析(产品缺陷检测、设备故障诊断)

-

智能分析与决策支持:

- 库存预警分析(自动预测物料短缺并提醒采购)

- 生产效率分析(识别生产瓶颈并提出优化建议)

- 客户行为分析(识别高价值客户和流失风险)

-

持续学习机制:

- 收集用户反馈和错误案例

- 定期对模型进行微调优化

- 建立业务规则优化循环

-

-

系统优化与扩展

- 性能优化(模型量化、分布式部署、缓存机制)

- 高可用架构(负载均衡、故障转移、数据备份)

- 监控告警(系统健康监控、性能指标追踪)

- 文档完善(技术文档、操作手册、培训材料)

核心应用场景矩阵:

| 部门 | 应用场景 | 涉及系统 | 价值体现 |

|---|---|---|---|

| 采购部 | 供应商到货单→进货单/报检单 | ERP | 效率提升40% |

| 仓库 | 出入库单据自动记账 | ERP + WMS | 错误率降低90% |

| 生产部 | 测试报告→MES记录 | MES | 报告生成时间缩短80% |

| 质检部 | 质检单据→质检报告/返工单 | MES + ERP | 处理速度提升50% |

| 销售部 | 客户订单→销售订单 | CRM + ERP | 响应速度提升60% |

| 客服部 | 客户反馈→服务工单 | CRM | 客户满意度提升30% |

技术验证点:

- 多系统集成稳定性:7×24小时连续运行,可用性>99.5%

- 跨系统工作流准确率:>95%(能正确调用相关系统并完成任务)

- 系统响应时间:复杂跨系统查询<60秒

- 系统可扩展性:新增业务场景适配时间<2周

- 并发用户支持:支持100+用户同时使用

- 数据一致性:跨系统数据同步准确率>99.9%

成功标志:

- 实现企业核心业务流程80%以上的自动化覆盖

- 员工通过统一入口完成90%以上的日常操作

- 跨部门协作效率提升50%以上

- 系统成为企业数字化转型的核心基础设施

- 投资回报率达到预期(ROI > 400%)

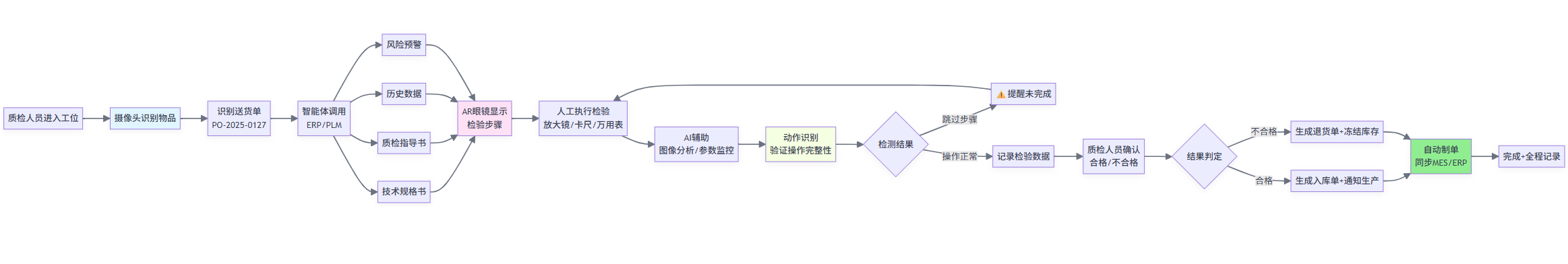

未来拓展:第四阶段及人机协同智能演进

在完成前三个阶段的实施后,企业已经建立了一个成熟的AI智能体平台。展望未来,随着多模态大模型技术的持续演进,特别是动作识别、具身智能等垂直领域的突破,企业可以进一步深化人机协同,在保持人类核心价值的同时,构建更加智能的辅助决策和质量保障体系。

核心理念:人机共存,优势互补

必须明确的是,在未来几十年内,人类的灵活性、协调性、创造力和综合判断能力是机器无法完全替代的。机器的灵活性受限于物理材料特性、算法复杂度、传感器精度等多重约束,特别是在需要精细操作、复杂判断和情境适应的场景中,人类仍然是不可或缺的核心。因此,未来拓展的方向不是"替代人",而是**“增强人”**——通过AI智能体为人类提供更智能的信息支持、更精准的操作指导和更全面的质量保障,实现人机优势互补、协同共进。

1. IQC(来料质量检验)智能辅助系统

来料质量检验是制造企业质量控制的第一道关口,也是最能体现人机协同价值的典型场景。

系统架构:

环境感知层

├── 工位摄像头(识别质检物品、订单信息)

├── 工业相机(高精度缺陷检测)

├── 深度相机(3D尺寸测量)

└── 可穿戴设备(记录质检人员动作)智能处理层

├── InternVL3(物品识别、文档理解)

├── 动作识别大模型(质检动作标准化验证)

├── 工业视觉模型(缺陷检测、尺寸测量)

└── 知识图谱(质检标准、历史数据)交互层

├── AR眼镜/平板(实时显示指导信息)

├── 语音助手(免手操作交互)

└── Open WebUI统一门户

完整工作流程:

场景:某精密电子元器件的来料检验

IQC流程详细说明:

-

智能识别与资料获取

- 质检人员进入工位,工位摄像头自动识别当前待检物品(通过包装标签、条形码、外观特征)

- 系统自动识别供应商送货单,提取订单号(PO-2025-0127)、物料编号(IC-2024-A001)

- 智能体调用ERP和PLM系统,自动获取该物料的完整质检资料:

- 技术规格书(尺寸公差、电气参数、外观标准)

- 质检作业指导书(检验步骤、使用工具、判定标准)

- 历史质检数据(该供应商合格率、常见问题)

- 风险预警(该批次是否有特殊关注点)

-

智能提醒与操作指导

- AR眼镜或平板实时显示:

- 当前检验步骤(步骤1/8:外观检查)

- 关键检查点高亮显示(焊点完整性、丝印清晰度)

- 标准示例图片(合格样本 vs 不合格样本)

- 测量参数提示(长度误差±0.05mm,电阻值1KΩ±5%)

- 语音助手同步播报:

“请检查IC芯片表面是否有划痕、氧化或污染,参考标准为IPC-A-610E Class 2”

- AR眼镜或平板实时显示:

-

人机协同检验过程

-

人类执行核心检验任务:

- 使用放大镜观察焊点质量(需要人的经验判断)

- 手工测量关键尺寸(需要人的精细操作)

- 使用万用表测试电气参数(需要人的灵活配合)

- 综合判定是否合格(需要人的综合决策能力)

-

AI提供智能辅助:

- 工业相机自动拍摄高清图像,辅助识别微小缺陷

- 系统实时显示测量数据是否在公差范围内(绿色合格/红色超差)

- 对比历史数据,提示"该供应商上月有3批次出现类似问题"

- 自动记录检验时间、环境温湿度等元数据

-

-

动作识别与合规性验证

-

通过深度相机和动作识别大模型,系统实时监测质检人员的操作:

- 动作标准化验证:

- 检测到"放大镜检查"动作 → ✓ 已完成外观检查

- 检测到"游标卡尺测量"动作 → ✓ 已完成尺寸测量

- 检测到"万用表探针接触"动作 → ✓ 已完成电气测试

- 操作合规性监控:

- 检测到质检人员跳过某个步骤 → ⚠️ 提醒"步骤3:焊点检查尚未完成"

- 检测到测量时间过短(<5秒) → ⚠️ 预警"测量时间不足,可能影响精度"

- 检测到未穿戴防静电手环 → ⚠️ 警告"静电防护措施缺失"

- 动作标准化验证:

-

重要说明:系统不是为了"监控人",而是为了"辅助质量保障",防止因疲劳、遗忘等人为因素导致的质检疏漏。

-

-

智能记录与自动制单

- 质检完成后,质检人员通过语音或简单手势确认结果(“合格"或"不合格-原因”)

- 系统自动生成详细的质检报告:

- 所有检验项目的结果(文字+图片证据)

- 关键参数的实测值和判定依据

- 质检人员签名(生物特征识别)

- 完整的操作视频片段(可追溯审计)

- 自动调用MES/ERP系统:

- 合格品 → 生成入库单,更新库存,通知生产部门

- 不合格品 → 生成退货单,冻结该批次库存,通知采购和供应商

- 质量数据同步到SPC(统计过程控制)系统进行分析

人机协同的价值体现:

| 维度 | 人类的核心作用 | AI的辅助作用 | 协同效果 |

|---|---|---|---|

| 灵活性 | 应对非标准情况、复杂判断 | 提供历史案例、专家建议 | 提升异常处理能力 |

| 精准性 | 精细操作、综合感知 | 数据记录、参数监控 | 减少人为失误 |

| 一致性 | 经验积累、标准执行 | 流程提醒、动作验证 | 确保质检标准统一 |

| 效率 | 核心检验任务 | 自动化信息获取、记录 | 检验效率提升40% |

| 可追溯性 | 最终决策、签名确认 | 全流程记录、证据留存 | 质量问题可回溯 |

2. 扩展至其他人机协同场景

基于IQC的成功经验,该模式可以扩展到更多需要人机协同的场景:

OQC(出货质量检验):

- 摄像头识别成品、订单信息

- 系统自动调取产品规格、客户特殊要求

- AR眼镜显示包装标准、标识要求

- 动作识别验证包装流程是否符合规范

设备维护与点检:

- 识别设备型号,自动调取维护手册

- AR显示拆装步骤、注意事项

- 动作识别验证是否按标准操作程序(SOP)执行

- 自动生成维护记录,预测设备故障

装配指导与质量控制:

- 识别装配工位、产品型号

- AR眼镜显示装配步骤、扭矩值、零件位置

- 动作识别验证装配顺序、工具使用

- 自动记录装配过程,建立产品履历

培训与技能认证:

- 新员工培训时,系统实时评估操作规范性

- 动作识别打分,生成培训报告

- 加速技能传承,标准化操作流程

3. 未来技术演进方向

随着多模态大模型技术的发展,未来可以引入以下前沿技术:

动作识别大模型:

- 类似InternVL在视觉理解上的突破,未来会出现专门的动作识别大模型

- 能够理解复杂的人体动作序列、手势、姿态

- 判断动作是否符合标准、识别动作意图

- 支持实时反馈和操作指导

具身智能(Embodied AI):

- 理解物理世界的三维空间关系

- 预测操作结果,提供更智能的建议

- 支持虚拟仿真培训

多模态融合:

- 视觉 + 语音 + 触觉的多维度感知

- 更自然的人机交互方式

- 更全面的环境理解能力

边缘计算与实时处理:

- 将模型部署到边缘设备(AR眼镜、工业相机)

- 实现毫秒级响应,支持实时指导

- 降低对网络带宽和云端算力的依赖

4. 实施路径与技术准备

短期(1-2年):

- 在IQC、OQC等关键质检环节试点摄像头识别+智能提醒系统

- 收集大量质检动作数据,建立企业内部的动作标准库

- 部署基础的动作检测算法(基于OpenCV、MediaPipe等开源工具)

- 验证人机协同模式的有效性和接受度

中期(3-5年):

- 引入商业化或开源的动作识别大模型

- 扩展到装配、维护、培训等更多场景

- 开发AR眼镜专用应用,提升交互体验

- 建立完整的人机协同操作标准和评估体系

长期(5-10年):

- 随着具身智能技术的成熟,实现更高级的人机协同

- 探索协作机器人与人类的深度配合

- 构建企业级的知识传承和技能培训平台

- 形成"AI辅助的人类专家"新工作模式

5. 人机共存的战略价值

提升竞争力:

- 质量控制更严格,客户满意度提升

- 生产效率更高,成本控制更好

- 快速响应市场变化,保持技术领先

赋能员工:

- 降低工作强度,减少重复劳动

- 提升技能水平,增强工作成就感

- 让人专注于更有价值的创造性工作

知识沉淀:

- 老员工的经验可以被记录和传承

- 形成企业独特的知识资产

- 新员工快速成长,降低培训成本

可持续发展:

- 人机协同是长期可持续的发展模式

- 适应技术变革,保持组织活力

- 构建以人为本、技术赋能的企业文化

最终愿景:构建一个人类智慧与AI能力深度融合的智能制造体系,在这个体系中,人是决策者和创造者,AI是助手和增强器,共同推动企业在激烈的市场竞争中持续领先。

5.2 技术挑战与解决方案

实施过程中可能遇到以下技术挑战,本文提供针对性的解决方案:

挑战1:单据模板多样性

问题描述:不同部门、不同供应商的单据模板差异较大,传统OCR难以适应。

解决方案:

- 采用"模板库+AI理解"策略:将常见模板标准化并建立模板库

- 利用InternVL3的智能文档处理(IDP)能力,实现无模板识别

- 设计"标记辅助识别"流程,通过员工标记关键字段提高识别准确率

- 建立反馈优化机制,持续收集错误案例并优化模型

挑战2:图像质量不稳定

问题描述:员工拍摄的单据可能存在模糊、倾斜、光照不均或背景噪点等问题。

解决方案:

- 在前端界面集成图像预处理功能,使用OpenCV进行自动裁剪、旋转和增强

- 建立简单的图像采集规范,引导用户提供尽可能清晰的图像

- 在InternVL3模型中启用动态分块策略,适应不同质量的图像输入

- 设置图像质量评分机制,对过低质量图像提示用户重新拍摄

挑战3:系统集成复杂度

问题描述:企业现有ERP、MES等系统接口多样且不统一,传统集成方式维护成本高。

解决方案:

- 采用MCP协议的标准化工具封装方式,将不同系统的接口转换为统一的MCP工具

- 对于SAP、Oracle等主流ERP系统,使用成熟的MCP Server实现,可直接集成

- 对于定制化系统,开发适配层,将其API封装为MCP工具

- 建立清晰的接口文档和版本管理机制

挑战4:模型理解偏差

问题描述:大语言模型可能误解单据上的标记含义或业务逻辑。

解决方案:

- 设计明确的标记规则(如"打叉代表不合格"),并在系统提示词中明确定义

- 在MCP协议中定义清晰的指令转换规则,确保模型理解的准确性

- 实施强制的人工确认机制,高风险操作必须经过员工审核

- 建立错误日志和分析系统,持续优化模型的理解能力

挑战5:用户接受度和培训

问题描述:员工可能对新系统存在抵触情绪或不熟悉操作流程。

解决方案:

- 采用"先易后难"的部署策略,从最简单的场景开始,快速产生价值

- 设计极简的用户界面,降低学习门槛(新员工培训时间可减少70%)

- 建立示范案例和培训视频,展示系统的易用性和价值

- 设置激励机制,鼓励员工使用新系统并提供反馈

挑战6:系统鲁棒性与质量保证

问题描述:如何确保系统在各种异常情况下仍能稳定运行,并保证生成单据的准确性和可靠性。

系统鲁棒性的核心设计理念:

系统的鲁棒性不仅是技术问题,更是设计理念的体现。一个健壮的系统应该在识别、处理、确认的每个环节都有容错和纠错机制,形成多层次的质量保障体系。

解决方案:多层次确认与反馈机制

-

二次确认机制(关键设计)

流程设计:

步骤1:AI识别并生成单据 → 步骤2:系统展示识别结果 + 拟生成的单据内容预览 → 步骤3:员工确认审核(可对话式修正)→ 步骤4:员工明确回复"确认"或"提交" → 步骤5:系统正式提交单据到ERP具体实现:

-

结构化预览:系统生成单据后,以清晰的表格形式展示:

- 识别到的原始数据(OCR结果)

- 将要生成的单据类型和编号

- 关键字段对比(供应商、物料、数量、金额等)

- 特殊标记识别结果(✓/✗ 标记)

-

明确确认要求:

- 高风险操作(如大额订单、退货单)需要员工输入"确认提交"或扫描二次授权码

- 系统提示:“请仔细核对以上信息,确认无误后输入’确认’提交单据”

- 避免误操作:不接受模糊指令,必须明确表达确认意图

-

对话式修正:

- 员工发现问题可以直接说:“物料A的数量应该是100,不是10”

- 系统自动修正后重新展示预览,再次要求确认

- 修正历史全程记录,可追溯审计

-

-

反向质量推动机制

设计哲学:系统的严格确认机制会自然地推动员工提高填写规范性。

具体效果:

- 即时反馈:员工看到识别结果后,如果因为字迹潦草导致识别错误,需要花时间修正,自然会在下次更加规范填写

- 学习曲线:系统会统计每个员工的识别准确率,并提供个性化改进建议

- 正向激励:对填写规范、识别准确率高的员工给予表彰和奖励

- 数据驱动改进:统计分析常见错误模式,针对性地优化培训和规范

-

多层次容错机制

第一层:输入验证

- 图像质量检测:过低质量图像拒绝处理,提示重新拍摄

- 关键字段完整性检查:缺少必填字段时提醒补充

第二层:识别验证

- 置信度阈值:低于阈值的识别结果标红提示人工确认

- 逻辑校验:数量、金额等字段进行合理性检查(如单价×数量=总价)

- 历史对比:与该供应商/物料的历史数据对比,异常波动预警

第三层:业务验证

- ERP接口调用前的数据验证(如供应商代码是否存在、物料编码是否有效)

- 库存、信用额度等业务规则检查

- 审批流程控制(超出权限范围的操作需要上级审批)

第四层:执行验证

- ERP接口调用失败时的重试机制(最多3次)

- 调用成功后的反向查询验证(确认单据真实生成)

- 异常处理:失败后保留草稿,支持人工介入处理

-

全流程审计追踪

可追溯性设计:

-

完整记录:

- 原始图像存档(OCR前的原始照片)

- OCR识别结果JSON(带置信度分数)

- 员工修正记录(修正前后对比)

- 确认操作日志(确认时间、操作员ID、IP地址)

- ERP接口调用记录(请求参数、返回结果、时间戳)

-

异常预警:

- 同一员工连续多次修正 → 提示加强培训

- 某类单据识别准确率持续偏低 → 触发模型优化

- 特定供应商单据异常率高 → 提示业务部门关注

-

责任明确:

- 每个环节都有明确的责任人记录

- 出现问题时可以快速定位是识别错误、员工误操作还是系统故障

- 支持合规审计和内部审计需求

-

-

渐进式信任机制

适应性设计:系统可以根据使用情况动态调整确认严格程度

-

初期(1-2个月):

- 所有单据都需要二次确认

- 详细展示识别结果和置信度

- 提供丰富的修正示例和指导

-

成熟期(3-6个月):

- 高置信度(>95%)且低风险的单据可以简化确认流程

- 重复性高的标准化单据支持"批量确认"

- 系统学习员工的修正模式,主动优化

-

优化期(6个月+):

- 对于特定员工处理的特定类型单据,如果历史准确率>99%,可以启用"快速通道"

- 但仍保留抽查机制,确保质量不下降

-

实施效果预期:

| 维度 | 实施前 | 实施后 | 改善 |

|---|---|---|---|

| 单据准确率 | 95%(人工录入) | 99.5%+(AI+人工确认) | ⬆4.5% |

| 异常发现率 | 事后发现(滞后) | 事前拦截(实时) | ⬆100% |

| 员工填写规范性 | 参差不齐 | 持续改善 | ⬆60% |

| 问题追溯时间 | 数小时到数天 | 分钟级 | ⬇95% |

| 系统可靠性 | 单点故障风险 | 多层容错 | ⬆99.9%可用性 |

核心价值:

- 质量保证:通过多层确认机制,确保每一笔单据都经过严格验证

- 持续改进:反向推动员工规范化,形成正向循环

- 风险控制:在问题发生前就能识别和拦截,避免错误流入后续环节

- 合规审计:完整的日志记录满足企业内控和外部审计要求

- 用户信任:透明的处理过程和明确的确认机制,增强员工对系统的信任

这种设计不是简单的"技术验证",而是将人机协同的理念贯穿始终——系统提供强大的自动化能力,但始终保持人类的最终决策权和责任边界。这既是技术上的稳健,也是管理上的智慧。

5.3 MCP工具开发与生态整合

选择合适的MCP工具

根据企业现有系统,选择或开发适配的MCP工具:

成熟MCP工具:

- SAP、Oracle等主流ERP系统已有MCP Server实现,可直接集成使用

- 文件系统、数据库等通用资源有标准MCP工具可用

- 可在MCP社区查找开源的MCP工具库

自定义开发:

- 对于企业特定系统,开发自定义MCP Server

- 遵循MCP协议规范,使用JSON-RPC 2.0进行通信

- 实现标准的工具描述、参数定义和错误处理机制

- 提供完整的文档和示例代码

建立反馈优化机制

系统上线后,建立持续优化机制:

- 错误收集:系统记录所有识别错误和处理异常,建立错误案例库

- 模型微调:使用XTuner等工具进行小规模微调,提高模型对企业特定单据的理解能力

- 规则优化:根据实际使用情况,持续优化单据处理规则和业务逻辑

- 用户反馈:建立用户反馈渠道,及时响应用户需求和问题

5.4 未来扩展路径

基于InternVL3、Open WebUI和MCP协议的智能体架构具备强大的可扩展性,企业可根据业务发展需求逐步扩展:

功能扩展方向

- 从单据处理到装配指导:利用InternVL3的GUI代理能力,生成装配操作指导文档

- 从静态处理到动态流程:结合MCP协议的上下文感知能力,实现跨系统的业务流程自动化

- 从文本识别到图像分析:利用InternVL3的工业图像分析能力,支持设备质检和缺陷识别

- 从单点应用到平台化:构建企业级AI应用平台,支持更多业务场景

性能优化路径

- 模型优化:通过量化技术(如4-bit/8-bit)进一步降低硬件需求

- 模型蒸馏:开发专用的单据处理小模型,提高推理速度

- 边缘计算:将部分处理能力下沉到设备端,减轻服务器负担

- 分布式部署:对于大型企业,支持多节点分布式部署

生态整合方向

- 知识库对接:与企业知识库对接,实现单据内容的智能关联和补充

- 门户系统集成:与企业门户系统集成,实现单点登录和统一管理

- 数据分析平台:与企业BI系统对接,实现单据数据的深度挖掘和分析

- 协同办公整合:与钉钉、企业微信等协同办公平台集成

智能水平提升

- 强化学习:引入强化学习技术,优化单据处理流程

- 联邦学习:结合联邦学习技术,实现多企业间的模型协同优化

- 持续学习:利用多模态大模型的持续学习能力,适应企业单据模板的动态变化

- 多模态推理:扩展到更复杂的跨模态推理任务

结论:一份为普惠智能企业绘制的可行性蓝图

本文通过对技术架构、实施路径和商业价值的系统性分析,得出了一个明确的结论:基于Open WebUI、InternVL多模态大模型和基于MCP协议的AI智能体技术,构建一个低成本、普适性的企业统一操作入口的构想,不仅在当前技术环境下完全可行,而且是一项具有深远战略意义的举措。

这一方案的巧妙之处在于,它并非对现有流程的修补或改良,而是一次彻底的范式重构。它将企业运营的起点——那些源自物理世界的、非结构化的信息——直接与企业运营的核心——ERP、MES、CRM等数字系统——连接起来,并通过一个统一的、基于自然语言和MCP协议的智能体进行交互。这从根本上消除了传统工作流中由于数据格式转换、系统切换和人工干预而产生的巨大摩擦成本。

核心结论与价值主张

1. 技术可行性已得到充分验证

-

SOTA级多模态模型:InternVL3以其卓越的OCR能力(固定模板文档识别准确率>97%)、动态高分辨率处理和创新的ViT-MLP-LLM架构,为系统提供了强大的"视觉认知"能力。其从1B到78B的多参数规模选择,为不同规模企业提供了灵活的部署方案。

-

成熟的门户框架:Open WebUI作为自托管AI平台,提供了安全可扩展的交互平台,其Pipelines插件框架和对MCP协议的原生支持,为智能体的部署和管理提供了理想环境。

-

标准化集成协议:MCP协议将复杂的M×N系统集成问题转化为简单的M+N模式,如同USB-C接口让设备互联变得简单,MCP让AI模型能够轻松调用各种企业系统工具,极大简化了集成复杂度。

-

超越RPA的智能体技术:基于大语言模型的AI智能体实现了从"基于规则"到"目标驱动"的范式跃迁,能够理解非结构化数据、自主规划执行路径、适应环境变化,这是传统RPA无法企及的能力。

这三大技术的结合,形成了一个逻辑自洽且技术成熟的闭环,实际部署案例已经证明了其可行性和有效性。

2. 实施路径清晰务实且风险可控

所提出的三步走路线图体现了循序渐进、价值驱动的实施策略:

- 第一步(1-2个月):基础平台搭建:实现文档数字化,快速产生价值,验证技术可行性

- 第二步(2-3个月):核心业务集成:实现"拍照制单"自动化,打通关键业务流程,展示核心价值

- 第三步(3-6个月):全面扩展:整合MES、CRM等系统,构建企业级智能操作入口

这条路径从解决最普遍的痛点(文档数字化)入手,通过一个高价值的核心应用(拍照制单)验证架构,最终扩展至企业级的全面协同。每个阶段都能产生可衡量的价值,降低了项目风险,为持续投入提供了依据。

3. 商业价值巨大且可量化

本文通过详实的财务分析,证明了该方案的商业吸引力:

-

成本优势显著:

- 本地部署长期TCO比商业API方案低70%以上

- InternVL3-2B量化后仅需$200-300硬件投入,年API费用可节省$5000+

- 分层级硬件方案($20,000-$300,000+),适配不同规模企业

-

投资回报率突出:

- 中型企业案例:第一年ROI高达456%

- 投资回收期仅约2.2个月

- 人力成本节约:处理成本从$15/单降至$3/单,节约80%

- 错误率降低:从3-5%降至0.3%,降低90%以上

-

实际成效验证:

- 处理效率提升40%(20分钟/单 → 12分钟/单)

- 数据录入时间缩短80%

- 员工培训时间减少70%

-

战略价值无法估量:

- 数据主权:所有敏感数据保留在企业内部,符合安全合规要求

- 高度可定制:可针对企业特定场景进行模型微调和流程优化

- 长期可持续:边际成本几乎为零,业务量越大,单位成本越低

4. 普适性与可扩展性

该方案真正实现了"智能普惠化":

- 技术门槛低:开源技术栈,wandb/openui降低前端开发门槛,MCP协议简化系统集成

- 投资可伸缩:从$20,000(小型企业)到$300,000+(大型企业),灵活配置

- 功能可扩展:从文档处理到装配指导、质检分析,从单点应用到平台化运营

- 适用行业广:不仅适用于精密设备制造业,也可扩展到物流、金融、医疗等领域

在过去,构建如此强大的、定制化的智能自动化系统,是只有少数科技巨头和大型跨国公司才能承担的奢侈品。而今天,得益于InternVL等高性能开源模型的涌现、Open WebUI等成熟门户框架的出现,以及MCP等标准化协议的推广,任何规模的企业都有机会以可控的成本,构建起属于自己的"企业中枢神经系统"。

战略意义与未来展望

采纳这一蓝图,对企业而言,不仅仅是一次IT系统的升级或一次效率提升项目,而是一项战略性投资,具有以下深远意义:

-

构建智能运营核心:建立一个"能看懂世界"的智能体,实现从纸质单据到电子系统的无缝衔接,打造更敏捷、更智能、更具弹性的运营核心。

-

提升竞争优势:在一个人与AI深度协作的时代,率先拥有这样一个统一智能入口的企业,将在运营效率、响应速度、决策质量等方面获得决定性优势。

-

实现数字化转型:这不是简单的流程自动化,而是企业数字化转型的关键一步,为未来更广泛的AI应用奠定基础。

-

保障技术自主:基于开源技术和本地部署,企业掌握核心技术能力和数据主权,避免对外部供应商的过度依赖。

-

适应未来发展:随着多模态大模型技术的不断发展,这一系统架构将为企业提供更广泛的应用场景,从基础文档处理到复杂的跨模态推理任务,持续创造价值。

最终,该技术路线的核心价值在于将AI能力以标准化、低成本、可持续的方式引入企业日常运营。它代表了企业在数字化转型浪潮中构建弹性、智能、高效运营核心的战略必然,为企业在激烈的市场竞争中赢得长期优势提供了坚实的技术基础和清晰的实施路径。

文章信息图