高电压技术:介电常数

介电常数 与 材料导电性能的关系

核心结论

简单来说:

理想绝缘体( perfect dielectric):介电常数主导其电气行为,不导电。

理想导体( perfect conductor):电导率主导其电气行为,介电常数失去意义。

现实世界材料:大多数材料介于两者之间,介电常数和电导率共同作用,通过一个叫做 “损耗角正切” 的关键参数来影响材料的整体性能。

1. 物理本质的区分

首先,我们必须从微观机理上理解它们的根本区别:

| 特性 | 介电常数 | 电导率 |

|---|---|---|

| 描述的物理现象 | 电位移 或 束缚电荷的极化 | 电荷的定向迁移 |

| 涉及的电荷 | 束缚电荷:被原子或分子束缚,只能在微观尺度内短程移动(如电子云偏移、分子转向)。 | 自由电荷:电子、离子等,可以在材料内长距离定向移动。 |

| 微观机制 | 极化:包括电子极化、离子极化、取向极化等。 | 自由电荷在电场作用下定向漂移,形成电流。 |

| 能量形式 | 储能:极化过程是可逆的,电能以位能的形式存储起来。 | 耗能:电荷移动时与晶格碰撞,产生焦耳热,能量不可逆地损耗掉。 |

| 数学关系 | D=ϵED,其中 D是电位移 | J=σE,其中 J 是电流密度,σ 是电导率 |

一个形象的比喻:

高介电常数 就像一块非常有弹性的海绵。你按压它(加电场),它能储存形变能(极化),但水(电荷)不会流出来。

高电导率 就像一根金属管。你在一端加压(加电压),水(电流)立刻就流走了。

2. 关键联系:损耗角正切

在交变电场中,介电常数和电导率的相互作用变得至关重要。它们共同决定了一个称为 “损耗角正切” 的参数。

理想绝缘体:电流完全领先电压90度(纯电容性电流),没有能量损耗。

现实绝缘体:由于存在微弱的电导(漏电流)和极化过程的“摩擦”,总电流与电压的夹角小于90度。这个夹角与90度的差值 δ,就是 “损耗角”。

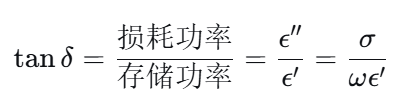

损耗角正切 定义为:

其中:

ϵ′是 实部介电常数,代表材料的极化储能能力。

ϵ′′ 是 虚部介电常数,代表材料的损耗因素。

σ是材料的电导率。

ω是交变电场的角频率。

从这个公式我们可以得出关键关系:

材料的电导率 σ 越高,其介电损耗 tanδ 就越大。 这意味着更多的电能会转化为热能。

频率 ω 越低,电导率对损耗的贡献越大。 在直流或低频下,材料的导电性(漏电流)是导致绝缘损耗和发热的主要原因。

3. 对不同类型材料的影响

a) 绝缘材料

目标:我们希望绝缘材料具有 低电导率 和 低损耗角正切。

关系:即使材料的实部介电常数 ϵ′很高,如果它的电导率 σ 也高,或者虚部介电常数 ϵ′′ 很大,那么它就是一个 “劣质”绝缘体,在高频下会严重发热,导致热击穿。

例子:

聚乙烯:介电常数中等 (~2.3),电导率极低,损耗角正切非常小,是优秀的高频绝缘材料。

纯净水:介电常数很高 (~80),但因其含有离子,电导率相对较高,导致损耗很大,不适合做高频绝缘材料。

b) 半导体材料

半导体处于绝缘体和导体之间。其介电常数通常较高(如硅 εᵣ ≈ 11.7),同时具有一定的电导率(可通过掺杂调节)。

在集成电路中,高介电常数(高-k)材料用来制作栅极绝缘层,以减小漏电流(与电导率相关)。但同时,必须关注其介电损耗。

c) 导体材料

对于良导体(如金属),其电导率极高,外部电场几乎无法穿透(趋肤效应)。在导体内部,电场为零。因此,讨论其“介电常数”在常规情况下没有意义。

d) 铁电材料

这是一类特殊的介电材料,具有自发极化,介电常数非常高(可达数千)。

然而,它们通常也具有较大的电导损耗和滞后损耗(极化转向时的摩擦),导致其 tanδ很大。这使得它们非常适合做电容器,但不适合做高频绝缘。

总结

| 材料类型 | 介电常数 | 电导率 | 相互关系与影响 |

|---|---|---|---|

| 理想绝缘体 | 主导 | ~0 | 介电常数高则储能能力强;电导率贡献的损耗可忽略。 |

| 现实绝缘体 | 中等 | 极低但非零 | 电导率是决定介电损耗 tanδ的关键因素之一。低电导率是优良绝缘体的前提。 |

| 半导体 | 通常较高 | 中等 | 两者共同作用,在设计器件时需同时考虑电容效应和漏电流。 |

| 导体 | 无意义 | 极高 | 电导率完全主导,介电效应被屏蔽。 |

核心要点:

介电常数和电导率描述的是两种不同的电荷运动机制。

在交变电场下,它们通过 tanδ=σ/(ωϵ′) 这个公式发生耦合,共同决定了材料的损耗特性。

一个“好”的绝缘体,必须在满足介电常数要求的同时,具备极低的电导率,从而保证低的介电损耗。高介电常数但伴随高电导率的材料,在电工领域通常是不受欢迎的。