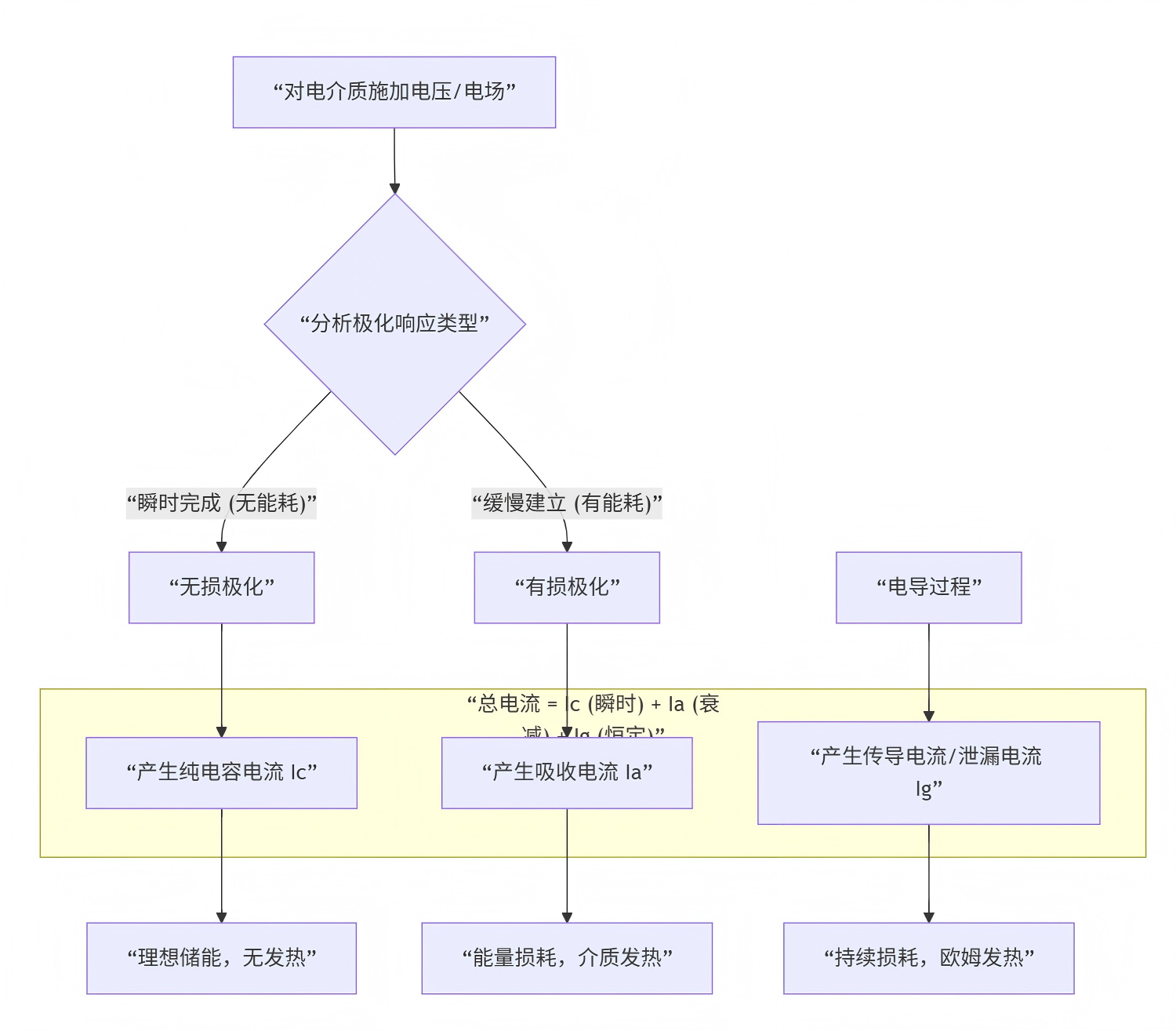

解释无损极化,有损极化;纯电容电流-无损极化,吸收电流-有损极化

整体概念:纯电容电流(无损极化)、吸收电流(有损极化)、电导电流(泄露电流)

jp10

纯电容电流(无损极化)、吸收电流(有损极化)、电导电流(泄露电流)

从施加电压到产生不同电流成分的物理过程:

1. 无损极化与有损极化

无损极化

定义:在电场作用下,极化瞬时发生,当电场撤销时也瞬时消失。这个过程是完全可逆的,不消耗能量(没有能量损耗)。

微观机制:

电子极化:原子核外的电子云在电场作用下发生弹性位移,相对于原子核产生偶极矩。所有物质都存在这种极化。

离子极化:主要存在于离子晶体中(如NaCl)。正、负离子在电场作用下发生相对位移,形成偶极矩。

特点:

响应速度极快:约 10−14 到 10−15 秒,几乎与光频同步。

与频率无关:在从直流到光频的极宽频率范围内,其极化率基本保持不变。

无热损耗:因为是完全的弹性位移,不产生热量。

有损极化

定义:极化需要一定时间才能建立和消失,这个过程是不可逆的,需要克服分子间的“摩擦”阻力,因此会消耗能量,转化为热能。

微观机制:

偶极子极化(取向极化):主要存在于极性分子物质中(如水、酒精、PVC)。这些分子本身具有永久性偶极矩。在无外电场时,它们杂乱无章地运动;在外电场作用下,它们会克服热运动和分子间作用力,趋向于沿电场方向排列。这个“转向”过程需要时间并消耗能量。

夹层极化(空间电荷极化):存在于不均匀介质(如复合材料、含有杂质和晶格缺陷的电介质)中。自由电荷(电子、离子)在电场作用下移动,但在介质界面、晶界或缺陷处被“捕获”,形成宏观偶极矩。这种电荷的移动和积聚过程缓慢且耗能。

特点:

响应速度慢:从 10−2秒到数分钟甚至更长。

与频率强烈相关:在某个频率范围内极化显著,频率过高时偶极子来不及转向,极化程度下降。

有热损耗:能量以热的形式耗散,这就是介质损耗的主要来源。

2. 纯电容电流与吸收电流

现在,我们将上述极化类型与电流联系起来。当对一个电介质(电容器)施加直流电压时,流过的总电流如下图所示,它由三个部分组成:

纯电容电流

来源:由无损极化(电子和离子极化)瞬时产生。

特性:

瞬时充放电:在电压施加的瞬间(t=0)突然出现,并迅速衰减到零。它对应于对几何电容 C0 的充电。

无损耗:该电流不消耗能量,是纯粹的位移电流,用于建立电场的储能。

类比:就像给一个理想电容器充电,电流瞬间达到最大然后降为零。

吸收电流

来源:由有损极化(主要是取向极化和空间电荷极化)缓慢产生。

特性:

缓慢变化:随时间逐渐衰减,衰减速度取决于介质的弛豫时间。

有损耗:该电流与电压同相位的部分会产生有功功率消耗,导致介质发热。

可逆性:当电压断开并短路时,吸收电流会以反向的形式释放出来,这就是“吸收现象”。

传导电流 / 泄漏电流

来源:由电介质中存在的少量自由电荷(杂质离子、自由电子)在电场作用下定向移动形成。这是一个纯电阻性的电流。

特性:

恒定不变:只要电压存在,它就持续存在,不随时间衰减。

有损耗:遵循欧姆定律,产生持续的焦耳热。

总结与关联

| 概念 | 对应的电流成分 | 物理机制 | 能量关系 | 时间特性 |

|---|---|---|---|---|

| 无损极化 | 纯电容电流 | 电子云位移、离子位移 | 无损耗,储能 | 瞬时完成 |

| 有损极化 | 吸收电流 | 偶极子转向、空间电荷积聚 | 有损耗,耗能 | 缓慢衰减 |

| 电导 | 传导/泄漏电流 | 自由电荷定向移动 | 有损耗,耗能 | 恒定不变 |

工程意义:

介质损耗因数:在交流电压下,有损极化和电导共同导致介质损耗。损耗角正切值 tanδ 是衡量绝缘材料优劣的关键参数,其值越小,说明吸收电流和泄漏电流成分越小,材料绝缘性能越好。

绝缘诊断:通过测量吸收比 或 极化指数,可以判断绝缘材料的受潮或老化情况。这些测试本质上就是比较吸收电流随时间的变化。受潮或老化的绝缘体,其有损极化会加剧,吸收电流衰减变慢,导致吸收比和极化指数变差。

因此,“纯电容电流-无损极化,吸收电流-有损极化” 这个对应关系,完美地揭示了电介质在电场作用下微观极化过程与宏观电流响应之间的内在联系。

介电常数:

一、核心概念:它是什么?

介电常数,又称电容率,是衡量一种物质(电介质)如何响应外部电场,并如何影响该电场的物理量。

一个简单的比喻:

想象一下,你试图在装满水的容器里推动一个物体。

在真空中(或空气中),推动它几乎不费力(电场可以轻松建立)。

在粘稠的油中,推动它很费力,物体移动缓慢,而且你的能量被消耗(转化为热)。

在一种特殊的智能流体中,你一开始推很轻松,但流体内部会立即产生一个反向力来支撑,使得最终作用在物体上的力变小了。

在这里:

你施加的力 相当于 外部电场

流体 相当于 电介质材料

流体产生的反向支撑力 相当于 电介质的极化效应

最终作用在物体上的净力 相当于 电介质内部的真实电场

介电常数就是衡量这种“智能流体”产生反向支撑力能力的指标。 能力越强,介电常数越高,最终内部的净电场就被削弱得越厉害。

二、微观机理:为什么会有这种效应?

这种效应的根源在于电介质的极化。电介质通常是不导电的绝缘体,其内部没有自由移动的电子,但由原子和分子构成。

1. 无外电场时:

分子内部的带正电的原子核和带负电的电子云,其电荷中心是重合的,整个分子呈电中性。

2. 施加外电场时:

电场力会迫使正、负电荷发生微小的、反向的位移,这个过程就是极化。主要有以下几种机制:

电子极化:

机制:所有原子都存在。原子核和电子云在电场作用下发生微小的弹性位移,形成偶极子。

特点:响应速度极快(约10⁻¹⁵秒),存在于所有材料中,无能量损耗。

离子极化:

机制:存在于离子晶体中(如NaCl)。正、负离子在电场作用下发生相对位移。

特点:响应速度快(约10⁻¹²秒),损耗很小。

取向极化:

机制:存在于极性分子物质中(如水H₂O)。分子自身就有永久的偶极矩,但在无规则热运动下方向混乱。外电场会使这些偶极子转向,趋于沿电场方向排列。

特点:响应速度较慢,需要克服分子间作用力和热运动,因此会消耗能量(产生热)。这是导致介质损耗的主因。

空间电荷极化:

机制:存在于不均匀介质中。自由电荷(离子、电子)在电场下移动,在界面、晶界或缺陷处被俘获,形成宏观偶极矩。

特点:响应速度最慢,能量损耗大。

宏观效果:无数个微小的偶极子有序排列,在电介质内部产生了一个与外部电场方向相反的内部电场,从而削弱了总电场。

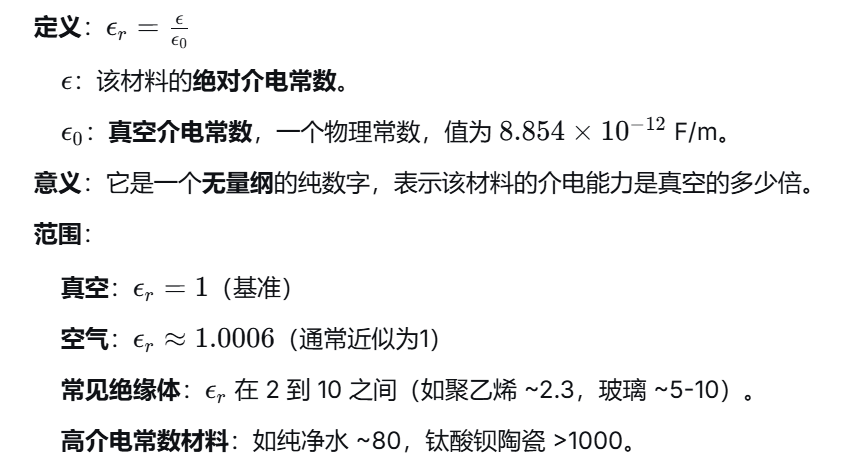

三、关键参数:相对介电常数

相对介电常数:

四

、影响因素

介电常数并非固定不变,它主要受以下因素影响:

频率:

在低频/直流下,所有极化机制都能跟上电场变化,介电常数最高。

随着频率升高,取向极化最先“跟不上”,其对介电常数的贡献下降,导致总介电常数降低。

在光频下,只有电子极化能响应,此时介电常数与材料的折射率的平方相等(ϵr≈n2ϵr≈n2)。

温度:

对于极性分子,温度升高加剧热运动,阻碍偶极子转向,使取向极化减弱,介电常数下降。

对于非极性分子,温度升高使材料膨胀、密度降低,单位体积内极化粒子减少,介电常数略有下降。

湿度:

水分子是强极性分子(ϵr≈80ϵr≈80)。材料吸湿后,其整体介电常数会显著升高,这对绝缘材料是非常不利的。

偶极子,偶极矩是什么?

一、偶极子

1. 核心定义

偶极子是指由一对电量相等、电性相反、彼此间有微小距离的电荷所组成的系统。

一个简单的比喻:

想象一个非常微小的“磁铁”,但它不是南北磁极,而是正负电荷。

正电荷(+q)相当于 “北”极

负电荷(-q)相当于 “南”极

它们之间由一根非常短的、无形的杆连接。

这个整体的系统,就被称为一个电偶极子。

2. 类型

偶极子主要分为两类:

永久偶极子:

定义:某些分子由于其内部原子间电负性不同,导致正负电荷中心在自然状态下就不重合,从而天生就拥有一个偶极矩。

例子:水分子 是经典例子。氧原子电负性强,吸引电子能力强,导致分子中电荷分布不均,负电荷中心更靠近氧原子,正电荷中心更靠近氢原子一侧,从而形成永久偶极子。其他如氯化氢、氨气等也都是极性分子,拥有永久偶极矩。

诱导偶极子:

定义:原本正负电荷中心重合的分子(非极性分子),在外部电场的作用下,正负电荷中心被拉开,从而临时产生的偶极子。

例子:一个氮气分子,在无外电场时是非极性的。但当它处在一个强电场中时,其电子云会被拉向电场的正极,原子核会被推向电场的负极,从而临时变成一个偶极子。外部电场一消失,它又恢复原状。

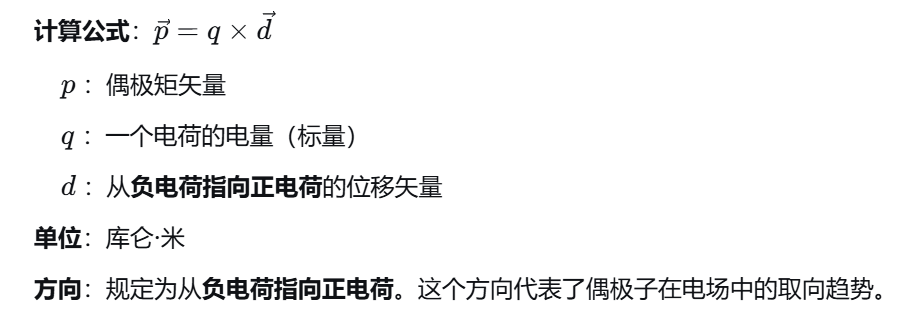

二、偶极矩

1. 核心定义

偶极矩是一个矢量,用于量化偶极子的极性强度和方向。它是描述偶极子特性的核心物理量。

2. 物理意义

偶极矩同时包含了电荷大小和电荷分离程度两个信息。

偶极矩值越大,意味着:

电荷量 q 越大,和/或

正负电荷之间的距离 d 越大。

无论哪种情况,都代表这个偶极子的极性越强,它在电场中受到的力矩也越大,对周围电场的影响也越强。

三、偶极子与外电场的相互作用

这是理解介电常数等现象的关键。

受力与转动

当把一个偶极子放入均匀外电场

中时,它的正电荷会受到一个沿电场方向的力,而负电荷会受到一个逆电场方向的力。

中时,它的正电荷会受到一个沿电场方向的力,而负电荷会受到一个逆电场方向的力。这两个力大小相等、方向相反,形成一个力偶。

这个力偶会产生一个力矩,使偶极子发生转动,直到其偶极矩 p⃗p 的方向与外电场 E⃗E 的方向一致。

就像指南针在磁场中转动指向北极一样,电偶极子在电场中会转动指向电场方向。

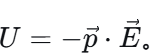

能量

偶极子在电场中具有电势能 。

当偶极矩与电场方向一致时,能量最低,最稳定。

当两者方向相反时,能量最高,最不稳定。

四、与介电常数的关系(非常重要!)

这就是我们学习它的根本目的之一。

电介质的极化:当把一块绝缘材料(电介质)放入外电场时,材料内部会发生:

极性分子的永久偶极子 会转向,沿电场方向排列。

非极性分子 会因电场感应,产生诱导偶极子。

宏观效应:数以亿计的偶极子有序排列,在电介质内部产生了一个与外部电场方向相反的内部电场 Ei,从而削弱了总电场。

结论:介电常数 ϵr 就是衡量这种削弱能力的指标。而这种削弱能力的微观根源,正是来自于电介质内部大量偶极子的形成和转向。 材料分子的偶极矩越强,其极化能力就越强,通常介电常数也越高。

五、总结与应用

| 概念 | 定义 | 角色 | 例子 |

|---|---|---|---|

| 偶极子 | 一对相距极近、等量异号的电荷系统。 | 微观实体,是极性的载体。 | 水分子、HCl分子、电场中的原子。 |

| 偶极矩 | 矢量 p=qd,衡量偶极子的强弱和方向。 | 量化工具,描述偶极子的“力度”和“方向”。 | 水分子的偶极矩较大,CO₂分子的为0。 |

![]()

核心应用领域:

化学:解释分子间作用力(范德华力、氢键)、分子极性、溶剂化效应、沸点高低等。

物理与材料科学:解释介电常数、绝缘材料的极化、铁电体和压电效应。

生物化学:理解蛋白质折叠、DNA双螺旋结构稳定性和细胞膜通透性等(这些生命大分子通常带有巨大的偶极矩或具有偶极结构)。