20251024程序员节征文——AI编程与幼儿园学具设计

又是一年1024,今年是我加入CSDN的第5年(2020-12-23)。

这五年来,我用python设计幼儿园“纸类学具”,陆续撰写了四个python相关的课题,特别是Ai编程出现后,大大提高了python设计学具的效率和质量,陆续制作了256个适合小班、中班、大班教师日常操作的“绘画手工“”数学“活动材料。

《运用Python设计大班纸类学具的案例研究》

《AI绘画工具Midjounery在幼儿园主题学习活动中的应用研究》

《基于“AI技术”的幼儿园教学资源开发和运用》

《运用Python优化3-6岁幼儿学习操作材料的实践研究》

AI技术赋能教学资源可以从“开发”“优化”“互动”“成果”四个角度来分析:

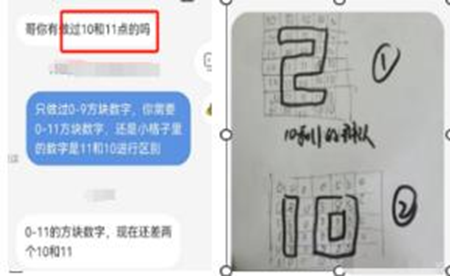

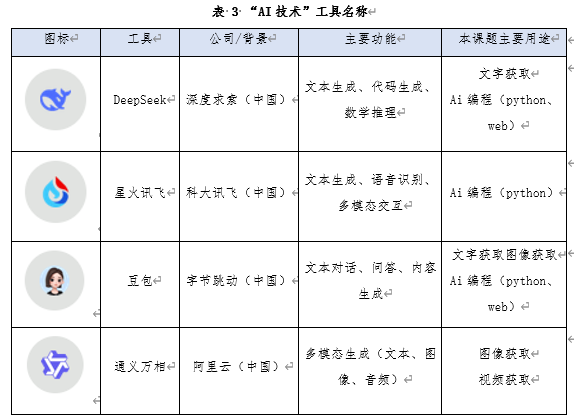

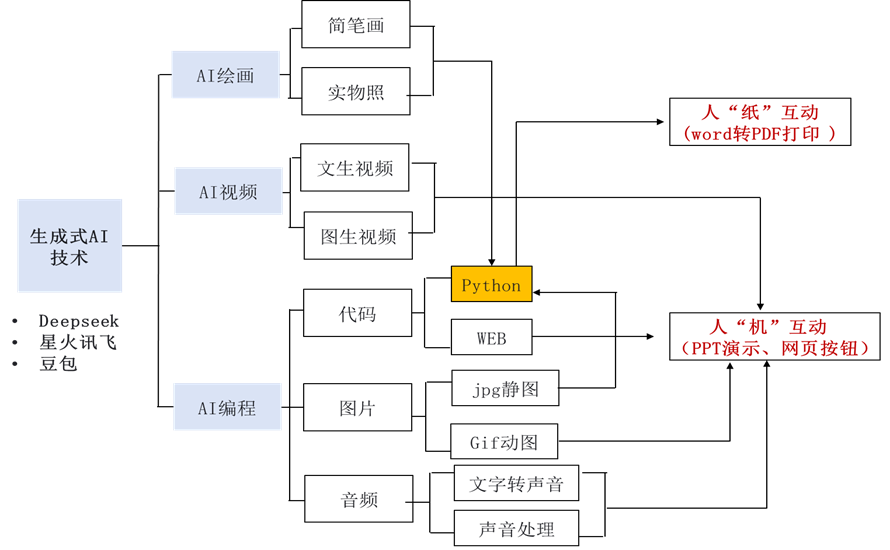

本研究通过AI绘画、AI编程、AI视频等技术,探索出一套幼儿园教学资源开发的工具和素材名称。以“生成式AI”为核心,结合教师的教学需求,实现了教学资源的快速生成、获取并优化。如利用通义万相生成简笔画素材,通过Python代码批量处理图像(模拟下载、统一RGB、添画描边),显著提升教学图片资源开发效率。

研究发现,多款AI编程工具(DeepSeek、星火讯飞、豆包)的协同使用,解决了代码编写难题,为无编程基础的教师提供了技术支持,打造一批能够“人纸互动”“人机互动”教学资源。

|

图 77 AI技术开发的工具和素材

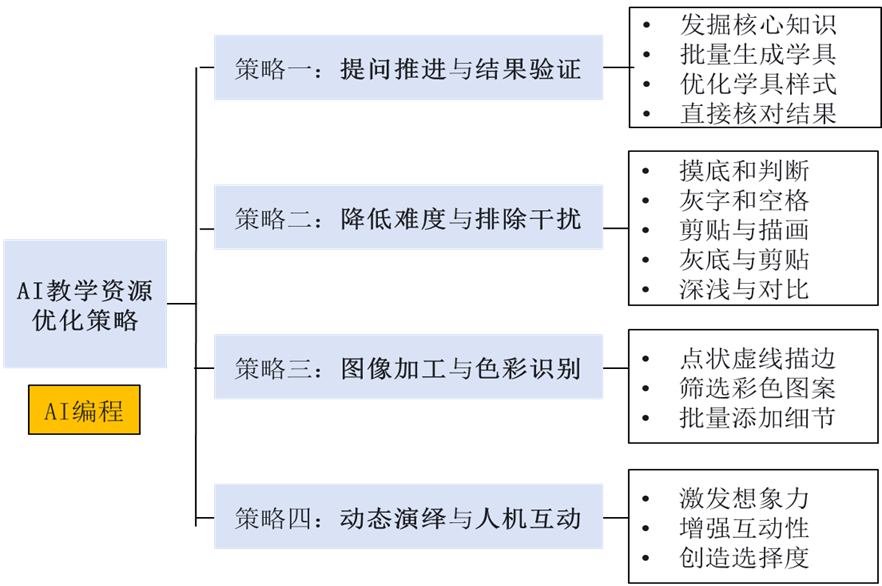

- AI技术赋能教学资源“优化”的策略与用途

通过实际教学中幼儿的操作反馈和问题,课题组初步提炼出AI技术优化过程中的四个策略:包括“提问推进与结果验证”“降低难度与排除干扰”“图像加工与色彩识别”“动态演绎与人机互动”。

|

图 78 AI编程技术优化学习资源的四点策略

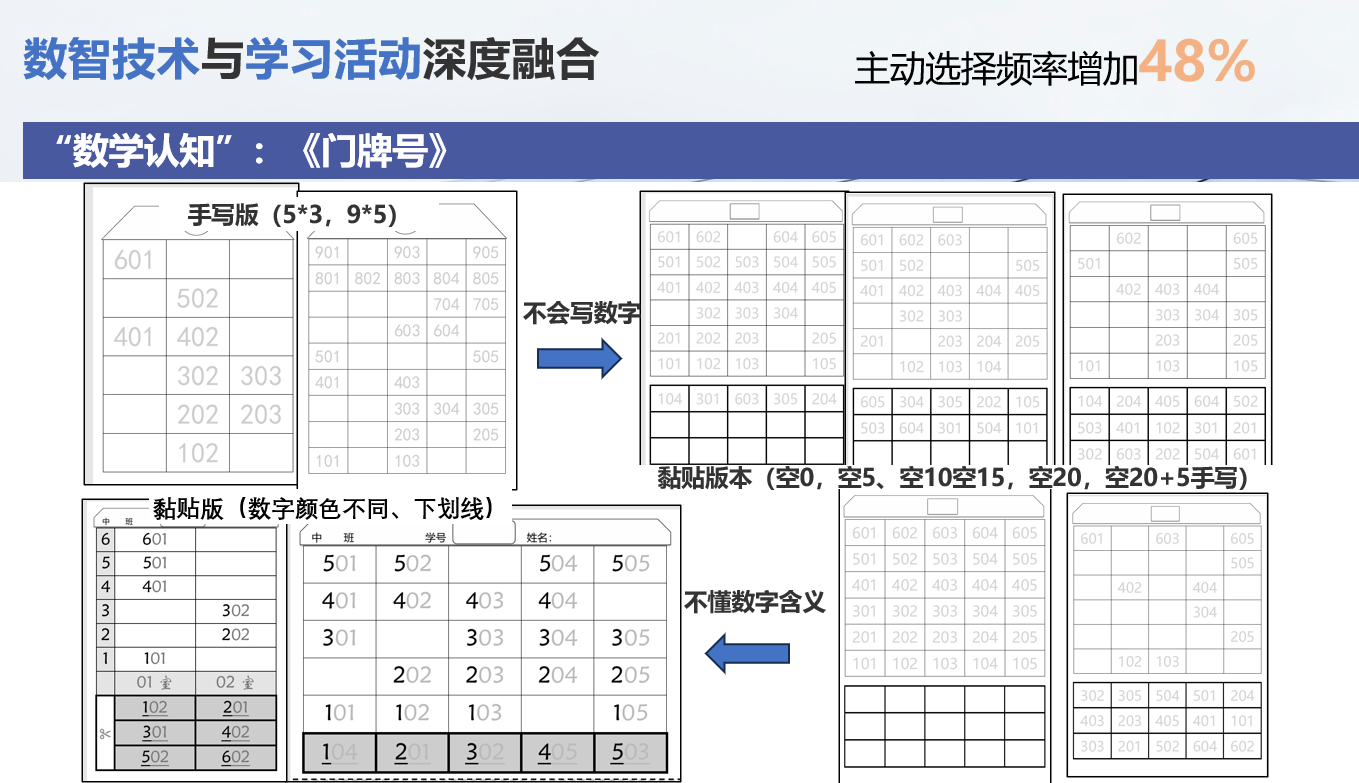

通过AI技术开发了多款适配不同年龄段和能力水平的学具,如《门牌号》和《数一数》系列。这些学具通过调整难度(减少填空数量、增强颜色对比、手写改剪贴等)和排除干扰因素(不同灰度颜色优化视觉提示、添加下划线标识),有效解决中大半幼儿在课堂操作中的误读、误剪、贴反问题。中班幼儿通过“剪贴填空”形式学习门牌号,正确率从36.3%提升至92.8%,体现了教学资源优化的重要作用,凸显分层设计的科学价值。

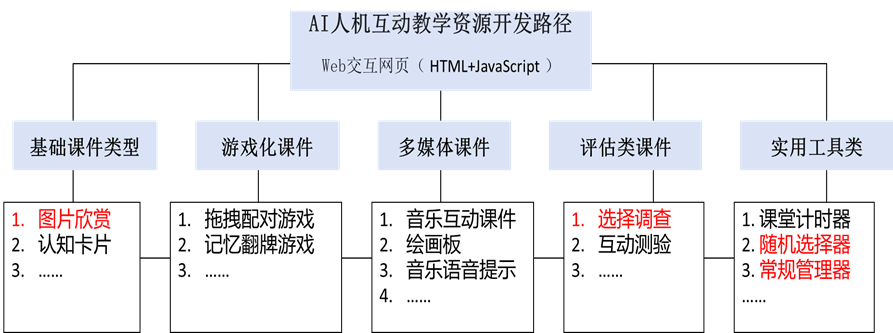

- AI技术赋能教学资源“互动”的拓展与应用

本研究探索了Web交互网页和PPT动态演示等新型教学资源。例如,通过HTML+JavaScript开发的“快递取件”抽签系统、“几何凹凸角拼图”调查表,“我最喜欢的一个字”调查表,将数学学习与生活场景结合,增强了幼儿的参与感和互动性。为定制纸类学具、开发互动课件提供数据支撑。

|

图 79 web资源开发的项目(红色部分已尝试)

- AI技术赋能教学资源“成果”的展示和改良

本课题相《AI绘画工具在幼儿园主题活动中的应用》获闵行区“数据驱动大规模因材施教”项目一等奖,《动物面具》获区智慧项目教学课例三等奖,《门牌号》学具设计“智能教育在中国”人工智能赋能教育示范案例“优秀案例”,学区化公开课2次,区级获奖案例、教学课例已收入园本资源库建设……证明AI技术在幼儿园教育中的实用价值。(附件2)

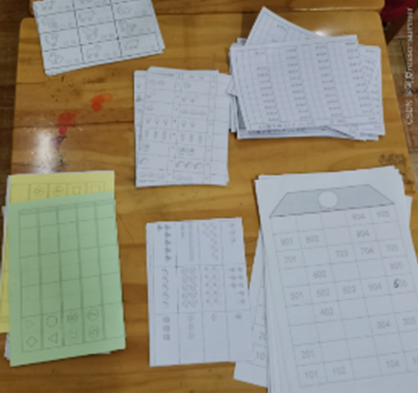

借助微信群、小红书等平台展示PDF、rar、exe文件,便于本园、姐妹园、全国各地教师的共享下载,广受好评。同行对学具内容(更换图片)、样式(WORD模版)、难度(增加数量)提出更多改进需求,直接推动课题组设计出更多层次性的学具(图 80)

| |

图 80 基于教师需求改良的学具板式、内容

- 实践成效变化

以下从教师专业成长、幼儿学习主动性、课程实施有效性角度分析:

- 教师层面:从“经验型准备”到“技术性创造”的能力跃迁

AI技术的融入推动课题组从传统教学资源的“搬运者”转型为“开发者”,其专业能力结构实现系统性升级。

在教学资源开发环节,课题组成员通过优化AI绘画关键词、调试编程参数,将教学目标转化为技术指令的精准度显著提升,如通过控制通义万相的风格模板与参数设置,使教学图片的符合度从初期的62%提升至91%,大大缩短了材料准备时间(单次学具制作效率提升约80%)。同时重构教师的课程设计思维——从依赖现成素材转向基于幼儿发展需求和课程需要的“逆向开发”,观察中大班幼儿操作《门牌号》的行为,把握数学认知重难点,用Python变成减低难度并排除干扰因素,批量生成梯度化学具,适配不同水平幼儿进行手写、剪贴、描画,体现对“最近发展区”理论的技术化实践。

|  |

图 81 教师使用AI编程制作纸类学具

教师的反思性实践能力得到强化。跨工具协同(AI编程与AI绘画组合、deepseek+星火讯飞+豆包)推动教师突破单一工具使用的局限,形成“AI工具整合思维”,为个性化教学提供更灵活的支持。同时,AI编程提供的编程思路、Python生成的非预设图像,AI对话撰写的活动教案……都给予开发者更多的教学灵感。教师在使用AI技术的过程中,潜移默化逐步掌握了编程和图像处理技能的口令,实现了人工智能运用方面的成长。

- 幼儿层面:从“被动接受”到“主动选择”的学习范式转型

AI技术赋能的教学资源通过构建多样化、层次性、可选择的学具体系,其学习行为呈现从“被动操作”到“主动选择”的深层转变。将学习的主动权交还给幼儿,使其在自主选择中实现能力与材料的精准匹配,进而促进个性发展。在学具设计上,AI编程与绘画技术支持下的梯度化资源(如灰度从150至250的蝴蝶剪纸图、空缺数量递增的《门牌号》材料),为不同发展水平的幼儿提供了“踮脚可及”的挑战空间。幼儿可根据自身操作能力,自主挑选“容易剪”的宽边虚线图或“有挑战”的窄边实线图,在“能做”的基础上逐步提升,这种选择过程本身即是对自我能力的认知与调控,有效培养了元认知意识。

|  |

图 82 “可选”的学具(3-8边形灯笼、150-250灰线蝴蝶剪纸图)

同时,多样化的学具形式(如立体手工、动态视频、交互网页)满足了幼儿的兴趣差异。喜欢具象操作的幼儿可选择剪贴类学具如平面的“蝴蝶异型书”“动物时钟”,立体的“N边形灯笼”“立体青蛙”;的幼儿可通过Web网页选择“抽签”游戏,爱表达的孩子则对AI生成的拟人化动物图中展开想象……这些“喜欢”的内在驱动使幼儿的学习动机从外部要求转化为内在需求,操作专注时长平均延长30%。

总而言之,AI学具批量出的层次性学具,提供了可选择性,打破了“一刀切”的教学模式(同样的作业内容),让每个幼儿都能在成功体验中建立自信,这种自主决策的过程,最终推动幼儿在认知、情感与社会性发展上形成独特的成长轨迹。

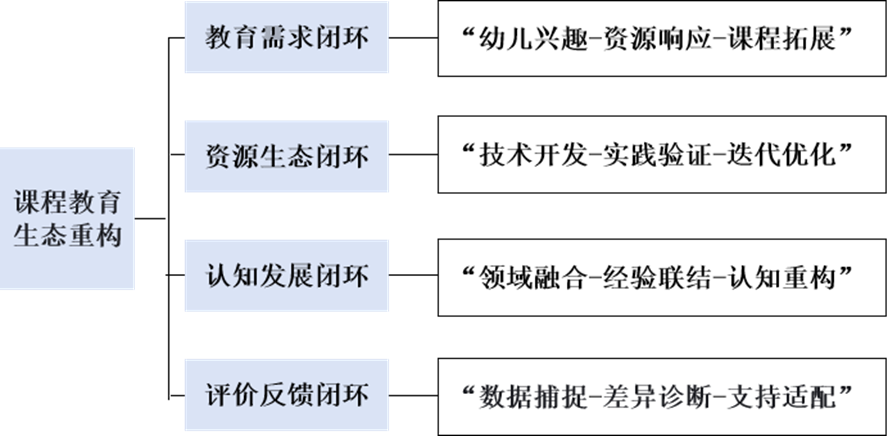

- 课程层面:从“预设封闭”到“动态生成”的教育生态重构

AI技术的深度融入推动幼儿园课程突破传统预设框架,构建起以动态生成为核心的教育生态系统。传统课程中,教学资源的固化(如统一的教具、标准化的教案)导致内容封闭性强,难以响应幼儿即时生成的兴趣与需求。而AI技术支持下的资源生成机制,通过参数化调整(如Python代码控制图形数量、通义万相风格模板切换),使课程内容具备“弹性适配”特征——教师可根据课堂互动中幼儿的关注点,即时调用AI工具生成延伸素材,实现“幼儿兴趣—资源响应—课程拓展”的教育需求闭环,这一过程体现了杜威“教育即经验不断改造”理论的技术化实践。

研究也形成了“技术开发-实践验证-迭代优化”的资源生态闭环。《门牌号》手写版→灰字版→剪贴版→灰底下划线版→双色数字版,每轮优化均基于幼儿操作数据(如错误类型、正确率),使资源更贴合教学需求。这种整合是基于幼儿认知特点的“经验联结”,符合维果茨基社会文化理论中“最近发展区”的交互性建构逻辑。

|

图 83 课程生态重构

从课程结构来看,AI技术打破了学科边界的刚性划分,促进多领域经验的有机融合。实现“领域融合-经验联结-认知重构”的认知发展闭环。例如,《动物时钟》学具通过AI绘画将动物头像与时钟表盘结合,使数学认知(时间概念)、艺术表达(动物造型涂色)自然交织;“六只动物的故事”将美术拼贴与语言故事进行组合;《动物扇》中的手工制作与“风力实验”巧妙融合……形成综合性学习情境。

|  |

此外,AI技术支撑的评价体系“数据捕捉—差异诊断—支持适配”的评价反馈闭环,评价维度从“结果达标”转向“过程生长”。AI工具生成的层次性学具,为捕捉幼儿的能力差异提供了精准载体,教师可通过分析幼儿的选择偏好与操作轨迹,动态调整课程目标与内容,使评价成为课程生成的“反馈枢纽”。这种生态重构的核心,在于AI技术赋予课程应对复杂性、不确定性的能力,使其真正成为支持幼儿全面、个性化发展的“生长性环境”。

- 思考与展望

- 核心价值

AI技术融入幼儿园主题教学,本质是通过工具赋能实现“以幼儿为中心”的教育理念落地。一方面,生成式AI(如通义万相、Deepseek)打破了传统教学资源的时空限制,教师可根据主题需求获取个性化素材并批量制作纸类学具,例如在“动物城”主题中,通过“动物+职业”关键词生成拟人化图像,引导幼儿联想“猫头鹰当老师”“大象当建筑师”,使抽象的职业认知具象化。这种“即时获取”的特性,让教学更贴近幼儿的生活经验与兴趣点。

同时,AI技术为差异化教学提供了技术支撑。通过编程工具批量生成层次性学具(如不同空格数量的《门牌号》),幼儿可自主选择挑战难度,教师则通过观察其选择与操作过程,精准判断发展水平。如能力强的幼儿会主动尝试9层×5间的学具,而础薄弱的幼儿可从描字版、5层×2间黏贴版入手,真正实现“因材施教”。

结语:

结语:

AI编程推动了我的python学具设计的成效,但是我也感到依赖AI,自身的python设计能力越来越弱了。技术是双刃剑,我们依赖这种工具的效率,也将困于其中。这种深刻且普遍存在的技术困境,不仅仅是关于Python学习工具设计的问题,更是所有现代开发者在AI时代面临的共同挑战:效率与能力的悖论。