金融智能体的技术底座解析:AI Agent如何实现“认知+执行”闭环?

2025年,被许多人称作AI Agent元年。

从“会聊天的大模型”到“能执行任务的智能体”,这场技术浪潮正在悄悄改写企业的生产方式。而在众多行业中,金融或许是最早体会到智能体真正威力的领域。

对于金融机构来说,智能化早已不是新话题。过去十年,从自动化风控到智能投顾,AI早已深度嵌入业务流程。但“AI Agent(智能体)”的出现,却让人第一次看到了金融业从“辅助决策”走向“自主执行”的可能。

越来越多金融科技公司开始布局自己的金融智能体:蚂蚁数科提出“百个金融智能体计划”乐信计划年内上线100个“AI智能体岗位”,奇富科技发布信贷智能体方案,金智维等企业则探索以数字员工为基座的企业级智能体平台。智能体不再只是实验室概念,而是真正在金融机构的系统中运转起来。

金融智能体究竟是什么?

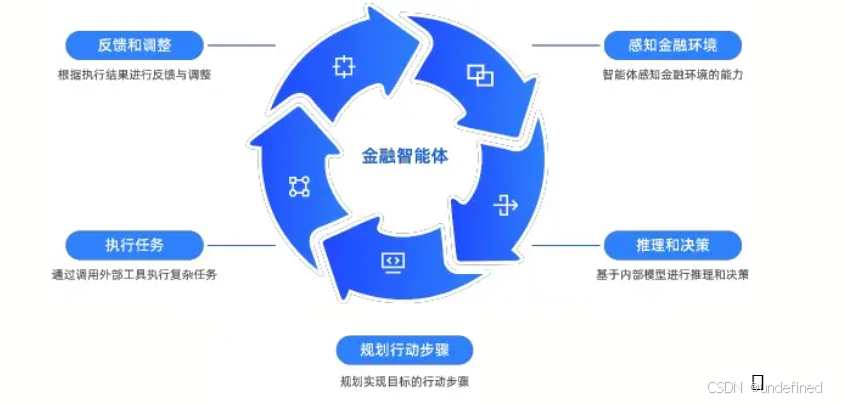

把大模型比作是一颗聪明的大脑,金融智能体就是长出四肢的身体,能理解、会思考、还能行动。按照《2025金融智能体深度应用报告》的定义,金融智能体是具备自主感知、推理、规划与执行能力的AI系统,能独立完成复杂任务,并在执行中不断学习和优化。这意味着它不再依赖人工编写脚本,而是能在复杂环境下自主决策。

比如,当客户咨询“我现在的资产组合合理吗?”传统系统往往只能检索固定的知识库回答。而智能体会理解客户背后的真实意图:可能是担心风险,也可能想调整结构;接着,它会主动调用多种数据源,分析市场、评估风险、生成报告,甚至基于执行结果再学习优化回答逻辑。这是一种闭环式的工作方式,从理解到行动,再从行动反哺认知。这种变化的意义不只是“更聪明”,还有金融机构的生产模式正在被重塑。

回看过去二十年的金融科技发展,行业的智能化大致经历了三个阶段:

• 第一阶段是规则自动化,以RPA为代表,帮助银行、证券等机构实现批量化、标准化任务的自动执行。比如财务报表生成、对账入账、批量审批等场景,通过机器人替代人工操作,提高准确率和效率;

• 第二阶段是智能辅助决策,以大数据和机器学习模型为主,开始在风控、投顾等环节提供预测和建议;

• 而现在的第三阶段,就是自主智能执行,即以AI Agent为核心的智能体阶段。

在这个阶段,智能体具备更强的推理与规划能力,可以整合机构内部的业务系统、数据平台和外部服务,实现从“接收指令”到“输出结果”的全链条自动化。这种“端到端”的执行力,是传统AI系统难以实现的。

金融智能体的落地速度,也与各家厂商的技术路线密切相关。

蚂蚁数科的智能体体系以大模型为底座,结合金融知识库和安全评测体系,覆盖银行、保险、证券等核心场景;奇富科技聚焦信贷领域的智能体,通过多智能体协同提升风控与审批效率;而金智维则以其在流程自动化领域的深厚积累为基础,构建了Ki-AgentS智能体平台,将“数字员工”升级为具备认知和行动能力的智能体,使其能在金融机构中承担数据录入、报表分析、客户服务等高频任务。

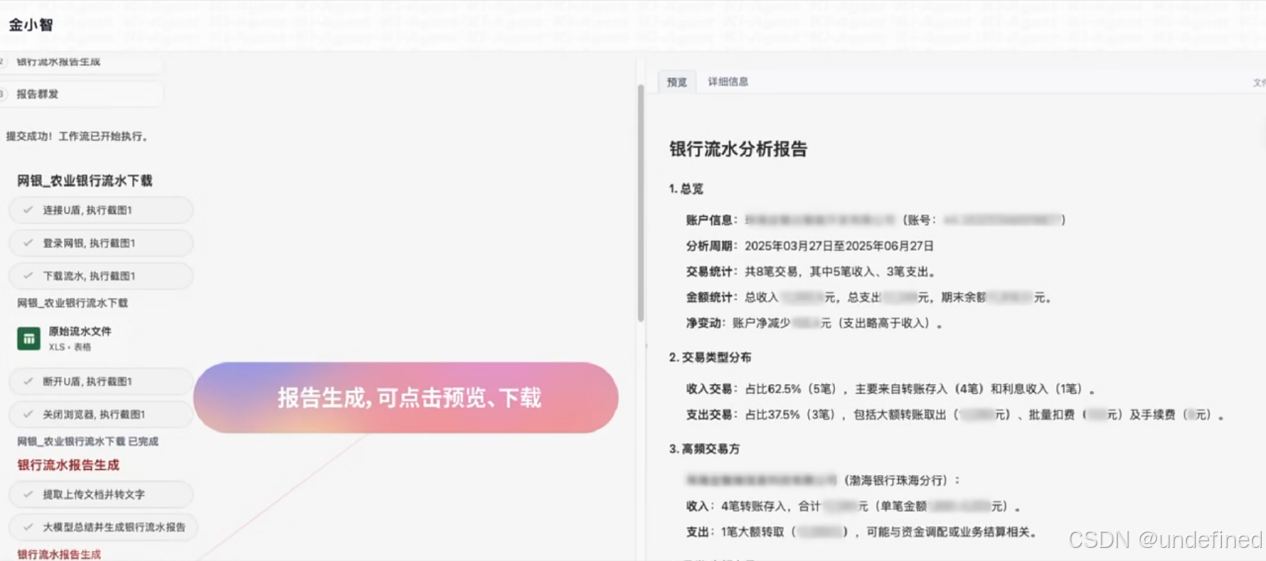

在研究金智维Ki-AgentS的场景演示时,我们能够发现,该平台将RPA(机器人流程自动化)与大模型深度融合,不仅实现从“规则驱动”向“认知驱动”的跃升,还提供灵活易用、多场景适配的构建机制,让智能体嵌入金融机构核心流程,成为高效、合规的“数字同事”。

与其他厂商侧重单一领域不同,金智维的Ki-AgentS强调开放架构与人机协同的安全可控:通过MCP/A2A协议无缝集成RPA服务,一键升级现有流程为智能体工具,支持复杂业务调度;内置20+企业级插件和行业深度组件(如金融风控、合规审计),覆盖银行、证券、保险等多领域。构建方式多样,IT人员通过低门槛流程编排开发,业务人员利用聊天式交互自动生成智能体,确保零代码高效落地。其沉浸式交互设计支持执行实时可视化、回溯可查,用户可随时介入指导,并在登录验证等场景自动转交人工,确保合规与安全性。

以银行流水分析为例,用户简单指令即可端到端自动化网银登录、数据提取、解析与报告分发,将1小时以上核查压缩至8分钟,生成可追溯报告并定向推送,帮助财务人员聚焦高价值决策。在债券报告分析中,智能体平台融合大模型语义理解与RPA操控,在数分钟内从数百页面提取关键要素(如担保措施、偿债计划),生成逻辑严谨的评估报告,效率提升90%以上,全程留痕满足合规要求。类似的,在券商舆情监测中,智能体实时聚合数据、生成初稿分析,显著缩短投研周期。

不同厂商路径的背后,是对“智能体该如何与金融系统深度融合”的不同理解。从结果上看,智能体的介入正让金融业务从外围辅助走向核心执行。

不过,“更智能”并不意味着“更容易”。智能体真正落地金融场景时,还要跨过几道“隐性门槛”。

首先是数据壁垒。金融机构的数据往往分散在不同系统中,结构化与非结构化并存,打通和治理的复杂度极高。据麦肯锡调查,40%的企业存在超过50个数据孤岛,导致模型精度下降30%。

其次是合规与安全。金融数据的敏感性决定了智能体必须具备可控的边界管理和审计能力,如何平衡智能化与合规性,是每家厂商都必须解的难题。

最后是人力结构的变化。智能体并不会直接取代人,但它确实重塑了金融机构的岗位分工,流程型岗位减少,而AI运维、智能体设计、业务协同等新职位正在增加。

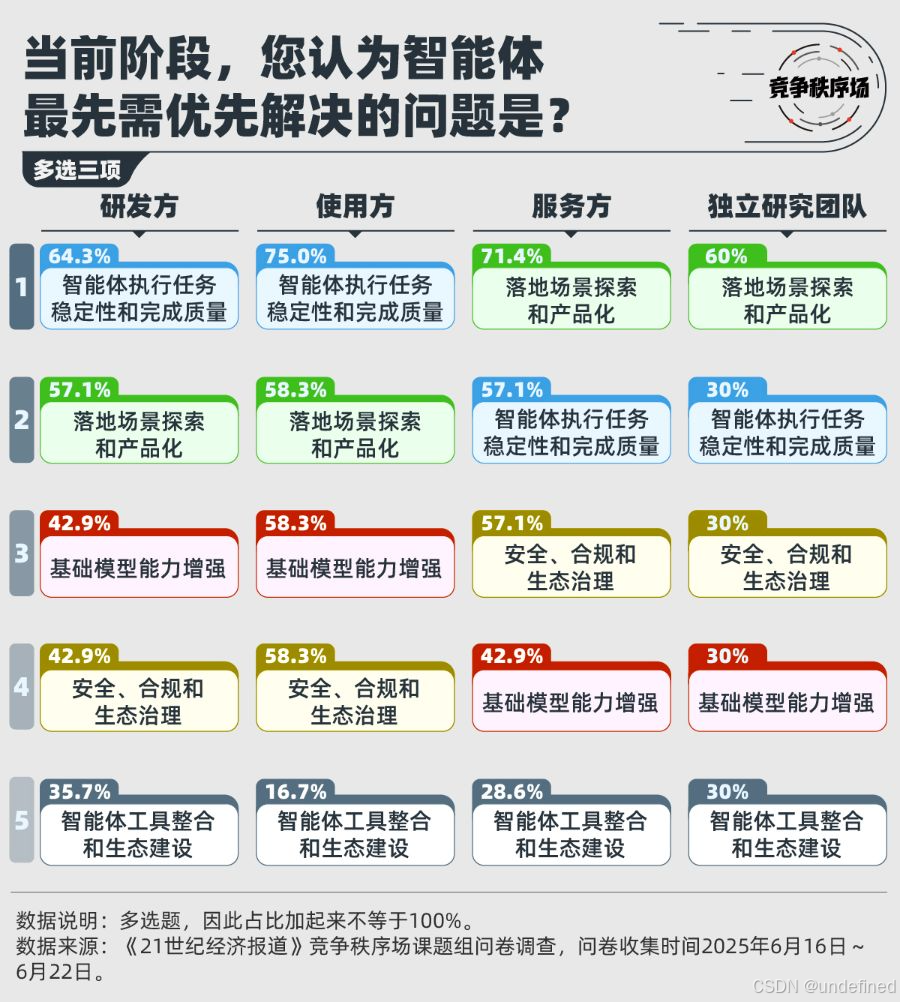

这些门槛正是金融机构日常痛点的真实写照。一份来自《21世纪经济报道》的调查报告显示,超过七成的证券和保险机构将“提升效率”和“风控”视为引入智能体的核心诉求,而银行和信托机构则更注重“降低成本”和“服务优化”(占比均超四成)。这种跨机构的诉求差异,正折射出智能体落地过程中的多维挑战:效率提升离不开数据壁垒的突破,风控强化考验合规边界的把控,而成本控制和服务升级则呼应着人力结构的悄然转型。面对这些交织的难题,机构们越来越意识到,单一智能体难以成事,唯有转向平台化部署,才能将散乱的需求织成一张可管理、可监控的网,实现真正跨场景的规模化落地。

这也是为什么,越来越多机构在引入智能体时,开始关注平台化能力。相比于零散部署单一智能体,拥有一个可管理、可监控、可复用的智能体平台,才能真正实现规模化落地。目前,像金智维这样的头部厂商,已经推出一站式企业级智能体解决方案,来为企业搭建可落地的数字员工团队,实现多智能体协同与安全可控的执行体系。

从更长远的视角看,金融智能体的价值或许不仅在于降本增效,而在于让金融服务变得更“以人为本”。

当智能体能实时响应市场变化、理解客户需求、提供个性化建议,金融机构就能以更低成本服务更多客户,触达更广的人群。

这也意味着,金融服务的边界将被重新定义。

智能体不会一夜之间重塑行业,但它正在改变“生产力的方向”。在这场技术演进的浪潮中,那些既懂业务又懂智能体平台化建设的企业,正在率先跑通金融智能体落地的路径,也为整个行业的下一轮增长,提供了可复制的范本。