AIDD - 前沿生物科技 自主决策实验 (Autonomous Experimentation) 的简述

欢迎关注我的CSDN:https://spike.blog.csdn.net/

本文地址:https://spike.blog.csdn.net/article/details/153784445

免责声明:本文来源于个人知识与公开资料,仅用于学术交流,欢迎讨论,不支持转载。

到 2030 年,完全集成的机器人技术、硬件和软件将自主地设计、执行和分析跨模态和细胞系统的实验,将研究实验室与制药工作流程无缝连接起来,将发现(Discovery)、扩大生产(Scale-up) 和 制造(Manufacturing) 转变为一个连续的(Continuous)、数据驱动(Data-Driven)的流程,全天候 24x7x365 运行,没有人力瓶颈。

自主决策实验的重要性

研究生产力(Research Productivity),可以通过智能自动化系统大幅提高,这些系统能缩小实验搜索空间、加快速度和通量,克服手动实验室工作的物理限制。过去因过于复杂或繁琐而无法可靠执行的实验方案,现在可以大规模运行,具有更高的一致性和可重复性。

这标志着科学发现方式的重大转变。自主系统(Autonomous Systems) 能够实现连续的、数据驱动的探索,而不是由人类试错(trial-and-error) 驱动的缓慢、逐步的实验。实验室从孤立的任务转向紧密集成的、实时的实验,一个测试的结果可以立即为下一个测试提供信息。

- 持续的实验和学习,没有人工瓶颈 (Human Bottlenecks)

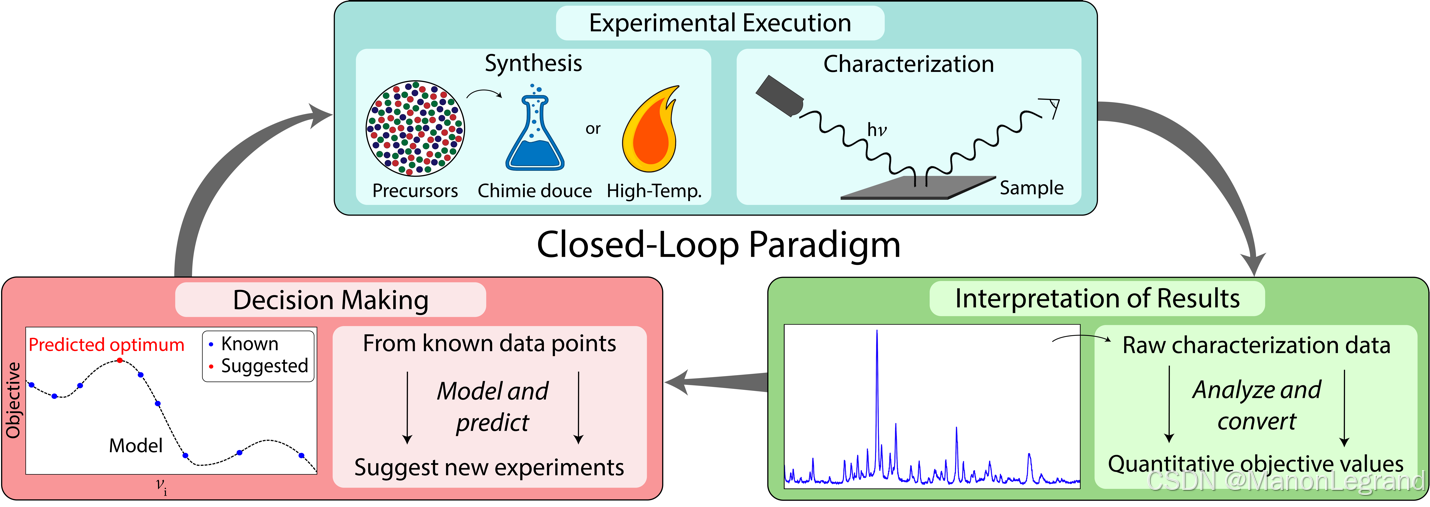

- 主动学习(Active Learning) 和 贝叶斯优化(Bayesian Optimization) 用于实验设计

- 具有实时反馈和可追溯性的闭环实验 (Lab-in-the-loop)

- 生成大量高质量数据和元数据

- 跨越历史上独立的研究阶段的无缝集成

自主决策实验的影响

科学领域:

- 创新与发现周期大幅加速,目前需耗时数年解决的复杂生物学问题,数周内即可攻克。

- 疗法研发成本降低,可扩展性显著提升。

- 高可重复性、可共享的实验平台将提高学术研究标准,填补科研可重复性缺口。

- 制造、生产及质量控制流程实现量级级优化升级。

- 借助共享平台,生物科技创新实现大众化发展。

社会与工业领域

- 患者将受益于更快速、更经济且更具个性化的疗法。

- 制药及生物科技企业或将从 重磅炸弹药物(Blockbuster Drug) 模式,转向规模化的靶向精准疗法模式。

- 大幅提升对流行病及新发疾病的快速响应能力。

潜在风险

- 少数科技或制药巨头可能实现数据与控制权的集中化。

- 实验设计或结果解读过程中存在算法偏差风险。

- 监管框架可能滞后,进而产生安全或伦理缺口。

- 若不实施技能再培训项目,传统实验室工作人员可能面临岗位流失问题。

- 随着生物研究自动化程度提高且更易开展,生物安全隐患问题凸显。

自主决策实验的愿景 (Vision)

参考:How the past is shaping the future of life science: The influence of automation and AI on biology

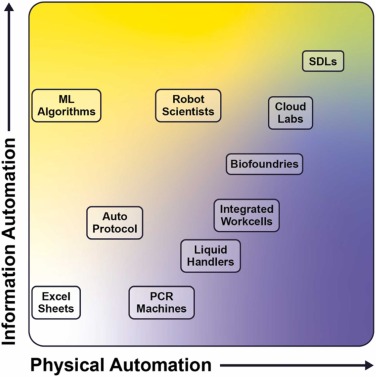

自动化指的是机器在执行体力或脑力过程时,减少人为干预。这通常分为两大类:物理自动化(Physical Automation) 和信息自动化(Information Automation)。

自主实验代表跨越个轴心的范式转变:

- 认知自动化 (Cognitive Automation): AI 模型生成假设(Generate Hypotheses)、优化实验方案(Optimize Protocols)、分析和解释数据(Analyze and Interpret Data),使科学从手动推理过渡到机器增强型发现,即AGI 科学家。虚拟细胞和计算机模拟(in silico) 的预实验将减少时间和成本。

- 物理自动化 (Physical Automation): 模块化机器人平台,在最少的人工监督下物理执行多步骤实验方案,实现 全天候(round-the-clock)实验。同时,微型化(Miniaturised)、汇集式(Pooled) 和 多重化(Multiplexed) 实验可以在单个试管或硅芯片上的液滴中进行。

- 工作流程集成 (Workflow Integration): 研究(Research)、开发(Development) 和 生产(Production) 在以数据为中心(Data-Centric)、可互操作(Interoperable) 的框架下统一起来,打破遗留的 信息孤岛 (silos)。在理想情况下,认知自动化和物理自动化相互协调,这对于完全自主的 人工智能驱动的自驱动实验室 (AI-driven Self-Driving Lab (SDL)) 至关重要。

在未来五年内,实验室自动化系统,将达到科学家们长期以来在 PCR (Polymerase Chain Reaction, 聚合酶链式反应) 上所享有的易用性、可靠性和信任度,无缝融入工作流程,无需再培训,无需持续监督即可提供一致的结果。科学家将使用直观的、实验优先的界面,编程机器人,而不是机器代码或遗留软件。由于灵活的硬件和智能的、感知上下文的编排(Context-Aware Orchestration),重新格式化样品,或解码晦涩的实验室器具的限制,也将成为过去。凭借内置验证和实时错误检测,这些系统,将开箱即用且运行可靠 (work reliably out of the box),让科学家能够专注于发现,而不是调试机器人。类似于自动驾驶汽车使用传感器和人工智能来导航道路,未来的实验室利用机器人仪器、精密传感器和智能算法,独立管理复杂的实验工作流程。整个生态系统通过云平台连接,允许数据集、模型和实验方案在机构和行业间共享、审计和改进。

自动化将成为整个价值链的标准:发现 (Discovery)、检测 (Assaying)、测量 (Measuring)、分析 (Analyzing)、培养/维护 (Culturing/Maintaining)、合成 (Synthesis)、生产(Production)、制造 (Manufacturing)。

谷歌 DeepMind 首席执行官 Demis Hassabis 表示,获得诺贝尔奖的 AlphaFold 团队现在正致力于虚拟细胞项目 (Virtual Cell Project),这是一种生物细胞的人工智能模拟,将在 5 年内能够辅助药物发现和测试。Arc 研究所 (The Arc Institute) 刚刚发布了他们的虚拟细胞模型。实验将越来越能够在计算机内完全进行,具有更快的反馈循环、灵活更改参数和条件的能力,可以高度并行化并收集丰富的数据集。

诺贝尔图灵挑战 (Nobel Turing Challenge) 于 2020 年启动,设想构建能够独立进行顶尖人类科学家水平的,科学研究的,自主人工智能系统,目标是到 2050 年实现诺贝尔奖级别的突破。

在学术和研究环境中,科学家将能够输入实验或假设,软件程序将编程机器人直接执行。人工智能驱动的实验框架,最终赋予实验室自动化一个认知层,机器人具有意图 (intent),而不仅仅是运动。愿景是,科学应该以思想的速度前进,而不是以体力的速度。

在科学领域,有效机器学习的最大障碍之一是缺乏高质量的训练数据,特别是系统性地捕获阴性或失败的结果。到 2030 年,通过自主的、高通量的实验系统,这一限制可能在很大程度上被克服,这些系统会记录每一次成功或失败的结果,附带丰富的元数据。

到 2030 年,闭环实验 (Lab-in-the-Loop, LITL) 系统将变得更加成熟,最初围绕特定用例开发,范围会稳步扩大。这些平台将自动化整个 设计-制造-测试-分析 (design-make-test-analyze, DMTA) 循环,由人工智能生成假设,机器人执行实验,实时数据通过持续的模型改进来闭合循环。LITL 将首先在制药和初创公司环境中站稳脚跟,日益提高的可及性和标准化,也将推动其在学术实验室中的采用,标志着向自主、自驱动实验室 (SDL) 的更广泛转变。

生命科学领域在不断发展,新的发现、技术和法规层出不穷。希望确保机器人与实验一起进化。到 2030 年,实验室自动化系统将被设计为与科学工作流程共同进化:模块化、可重新编程,能适应新的实验方案和工具,确保在快速变化的研究环境中保持长期的灵活性和相关性。

到 2030 年,实验室自动化系统,将具有内在的互操作性 (interoperable),在集成来自不同制造商的 90% 的实验室仪器。下一代平台将不会取代功能正常的设备,而是统一控制、监控和数据收集,跨越传统和现代设备,确保实验室可以在不中断的情况下实现现代化,充分利用现有基础设施。

硅基和其他聚合物基芯片,最初通过 微流控 (microfluidics) 和 芯片实验室 (lab-on-a-chip) 技术获得关注,早期系统在商业应用上举步维艰。到 2030 年,将卷土重来,嵌入到具有改进传感器的机器人平台中,以实现平行的肽、蛋白质和 DNA 合成、实时数据捕获,无缝集成到自动化发现工作流程中。

到 2030 年,自主实验室和人工智能驱动的系统,将改变生物学中变化最大、劳动密集程度最高的领域,依赖于细胞检测 (cellular assays)、人类相关疾病模型、组织和类器官 (organoids) 的领域。如今,生命科学研究中的大部分体力劳动,都围绕着时间敏感的实验,这些实验具有很高的 批次间差异性 (batch-to-batch variability) 和复杂的读数 (readouts)。实验室自动化在标准化这些流程方面具有巨大潜力,使其更具可重复性、可扩展性和可解释性。在未来十年,人工智能引导的实验和机器人执行将实现一致的处理、自适应的方案调整和高保真数据收集,为长期以来被认为过于精细 (nuanced) 而无法自动化的生物学领域带来精确性和可靠性。

到 2030 年,实验室自动化将遵循两条主要路径:像 Emerald Cloud Lab 和 Ginkgo 这样的大规模、集中式云实验室,提供大规模的远程、并行化实验;以及更小的、专业化的 CRO (合同研究组织),专注于使用微流控和芯片的高通量、复杂任务,如酶工程。在这两种模式中,每一次自动化实验都为一个不断增长的模块化任务代码库,做出贡献,使实验设计得以“拖拽式” (drag-and-drop) 完成,并最终允许人工智能系统自主生成新的实验方案。实验的未来将是软件定义的、数据丰富的,越来越自主。