【成长纪实】从“Hello World”到分布式实战的进阶之路

HarmonyOS 技术征文|【成长纪实】从“Hello World”到分布式实战的进阶之路

引言:初识鸿蒙,始于好奇,成于坚持

2023年夏天,我在CSDN上偶然看到一篇关于“鸿蒙第一课”的推文。彼时,我对国产操作系统的认知还停留在新闻标题层面。出于对新技术的好奇,我点开了华为开发者联盟官网,注册了DevEco Studio账号,从此踏上了HarmonyOS的学习之旅。如今回望这段旅程,从写下第一个Hello World,到独立开发支持分布式能力的多端应用,再到通过HarmonyOS应用开发者高级认证,每一步都充满挑战,也收获满满。

本文将真实记录我在鸿蒙生态中的成长路径,涵盖学习资源选择、开发环境搭建、核心能力实践(如AppLinking、云开发、预加载优化等),以及参与官方活动(如CodeGenie编程挑战赛)的切身体验,希望能为后来者提供一份可复用的“成长地图”。

一、入门阶段:夯实基础,从“鸿蒙第一课”启程

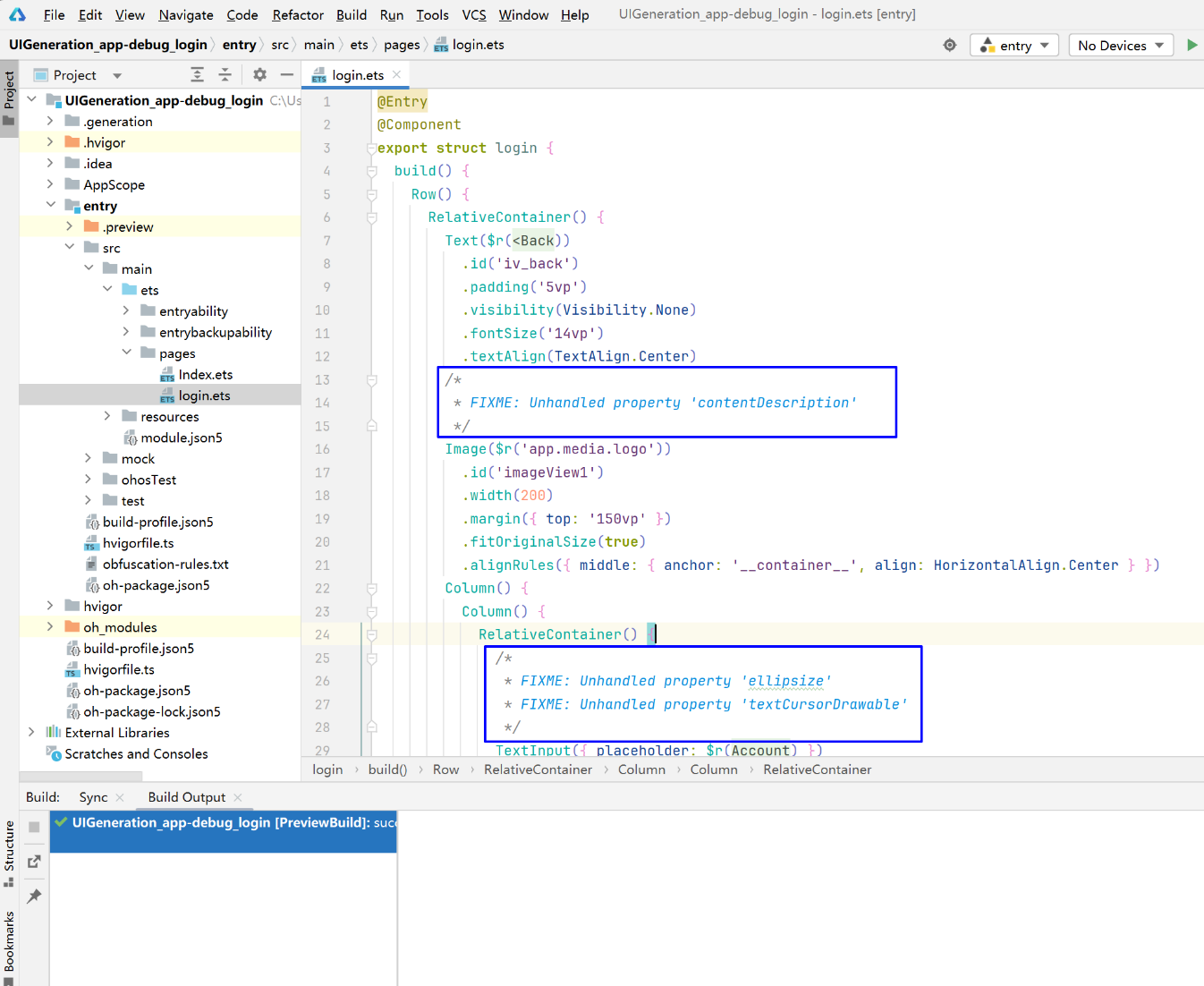

我的鸿蒙学习始于华为官方推出的鸿蒙第一课系列视频。这套课程由浅入深,覆盖了ArkTS语法基础、UI组件使用、状态管理机制等核心内容。与传统Android开发不同,HarmonyOS采用声明式UI范式,初学时确实需要思维转换。

例如,在实现一个简单的计数器时,传统命令式写法需手动操作DOM,而ArkTS则通过@State装饰器自动响应数据变化:

@Entry

@Component

struct Counter {@State count: number = 0;build() {Column() {Text(`当前计数: ${this.count}`).fontSize(24)Button('点击+1').onClick(() => {this.count++;})}.width('100%').height('100%')}

}

这种“数据驱动视图”的理念,让我联想到React或Vue,但HarmonyOS将其与系统能力深度集成,为后续的分布式开发打下基础。

二、进阶实践:从单设备到多设备协同

掌握基础后,我开始尝试更复杂的场景。2024年初,我报名参加了HarmonyOS专家课,系统学习了分布式能力、云开发、性能优化等高阶内容。

1. 分布式能力实战:跨设备调用摄像头

我开发了一个“家庭安防助手”Demo,利用HarmonyOS的分布式软总线能力,让手机可远程调用家中智慧屏的摄像头。关键在于使用deviceManager获取可信设备列表,并通过startAbility跨设备拉起Ability。

import deviceManager from '@ohos.distributedHardware.deviceManager';deviceManager.createDeviceManager('com.example.security', (err, dm) => {dm.getTrustedDeviceList((err, devices) => {if (devices && devices.length > 0) {const want = {deviceId: devices[0].networkId,bundleName: 'com.example.camera.service',abilityName: 'CameraAbility'};context.startAbility(want);}});

});

这一过程让我深刻体会到“一次开发,多端部署”不仅是口号,更是通过统一生态标识(UDID) 和分布式任务调度实现的真实能力。

2. 云开发与APMS:提升应用稳定性

在开发一款记账应用时,我集成了HarmonyOS云开发(Cloud Dev),将用户数据存储在AGC云数据库中,并通过应用性能管理服务(APMS) 监控崩溃率与卡顿情况。

通过APMS控制台,我发现应用在低端设备上启动时间超过2秒。于是采用预加载(Preload) 策略,在用户登录后异步加载高频模块,将冷启动时间缩短至1.2秒,用户体验显著提升。

三、参与活动:在CodeGenie中锤炼工程能力

2024年9月,我参加了华为举办的CodeGenie编程挑战赛。赛题要求开发一款支持“近场发现+AppLinking跳转”的社交应用。这让我首次系统使用AppLinking能力。

AppLinking允许通过短链或二维码,在不同设备间无缝跳转至应用内指定页面。例如,用户在手机上生成一个“活动邀请链接”,朋友在平板点击后可直接进入活动详情页,无需手动搜索应用。

import appLinking from '@ohos.appLinking';const linkInfo = {domain: 'example.harmonyos.com',path: '/event/123',params: { inviter: 'liuwc' }

};

appLinking.createAppLinking(linkInfo).then(link => {console.log('生成链接:', link.shortLink);

});

比赛中,我还利用近场能力(Nearby Service) 实现蓝牙/WiFi直连发现,使设备在无网络环境下也能交换信息。最终项目获得区域优胜奖,更重要的是,我对鸿蒙的端云协同架构有了更深理解。

四、认证之路:HarmonyOS 应用开发者高级认证

2025年3月,我通过了HarmonyOS应用开发者高级认证考试(证书就不露了)。备考过程中,我系统梳理了以下知识体系:

| 模块 | 核心内容 | 实践建议 |

|---|---|---|

| 应用模型 | Stage模型、UIAbility生命周期 | 手写多Ability交互Demo |

| 分布式 | 软总线、数据管理、任务迁移 | 模拟手机-手表协同场景 |

| 性能优化 | 启动优化、内存泄漏检测、预加载 | 使用DevEco Profiler分析 |

| 安全与隐私 | 权限管理、数据加密、沙箱机制 | 阅读《HarmonyOS安全白皮书》 |

| 云服务集成 | AGC、云函数、云数据库 | 搭建完整端云应用 |

认证不仅是对知识的检验,更是对工程思维的锤炼。

五、技术架构图:鸿蒙应用开发全景视图

下图展示了我在学习过程中总结的HarmonyOS应用开发技术栈,涵盖从开发工具到云服务的完整链路。

图1:LucianaiB的HarmonyOS应用开发技术架构图

六、鸿蒙开发能力测评体系

为客观评估鸿蒙开发技能,我建立了一套多维度评测体系:

| 维度 | 指标 | 评分标准(1-5分) |

|---|---|---|

| 准确性 | 代码符合ArkTS规范 | 5=无语法错误,类型安全;3=偶有警告;1=频繁报错 |

| 响应速度 | 应用冷启动时间 | 5=<1s;4=1-1.5s;3=1.5-2s;2=2-3s;1=>3s |

| 成本效益 | 云资源使用效率 | 5=按需调用,无冗余;3=存在优化空间;1=资源浪费严重 |

| 易用性 | 多端适配体验 | 5=手机/平板/手表体验一致;3=部分适配;1=仅单端可用 |

| 创新性 | 分布式场景设计 | 5=原创协同逻辑;3=复用官方Demo;1=无分布式能力 |

总结:鸿蒙不仅是一个系统,更是一种开发哲学

回顾这段鸿蒙成长之旅,我深刻体会到:HarmonyOS远不止是一个国产操作系统,它代表了一种面向未来的分布式开发哲学。从最初被“一次开发,多端部署”的愿景吸引,到亲手实现跨设备协同、端云一体化、近场智能交互,我逐渐理解了华为构建这一生态的深层逻辑——打破设备孤岛,以用户为中心重构数字体验。

在技术层面,HarmonyOS通过Stage模型、ArkTS语言、分布式软总线等创新,大幅降低了多端开发的复杂度。尤其值得称道的是其渐进式学习曲线:初学者可通过“鸿蒙第一课”快速上手UI开发,进阶者则能深入云开发、性能调优、安全机制等高阶领域。这种分层设计,既保障了生态的开放性,又确保了系统的稳定性。

更重要的是,鸿蒙生态的真实性与开放性令人印象深刻。无论是CodeGenie编程赛的实战题目,还是HarmonyOS认证考试的严谨题库,都紧扣真实开发场景,拒绝“纸上谈兵”。我在参赛和备考过程中,多次因忽略权限声明或生命周期管理而失败,但每一次调试都是对工程规范的再认识。

展望未来,随着HarmonyOS NEXT的推进,纯血鸿蒙将彻底摆脱AOSP依赖,这既是挑战,也是机遇。作为开发者,我们不仅是在学习一门技术,更是在参与一场数字生态的共建。

这条路还很长,但我已准备好继续前行。