Python数据挖掘之集成技术

文章目录

- 基本集成技术

- 一、Bagging(装袋法)

- 基本思想

- 主要特点

- 类比说明

- 代表算法

- 一、首先解释这句话的意思

- 二、Bagging 算法的详细步骤

- 步骤 1:随机采样(Bootstrap Sampling)

- 步骤 2:训练多个基分类器

- 步骤 3:集成预测结果

- 步骤 4:输出最终结果

- 三、Bagging 算法伪代码(便于理解)

- 四、一个生活类比

- 一、`BaggingClassifier()` 的基本定义

- 二、参数详细解释(最常用部分)

- 三、一个实际示例

- 四、内部原理(工作机制)

- 五、拓展提示

- 二、Boosting(提升法)

- 基本思想

- 主要特点

- 类比说明

- 代表算法

- 一、核心思想概述

- 二、提升算法的关键思想:**“关注错的样本”**

- 工作逻辑:

- 三、类比理解

- 四、AdaBoost(Adaptive Boosting)原理简介

- 算法流程(简化版)

- 五、一个简单的 Python 示例

- 六、总结对比

- 一、AdaBoostClassifier 基本说明

- 二、主要参数详解

- 三、简单理解参数作用

- 四、一个简单的 Python 示例

- 🧾 运行结果示例(每次略有不同)

- 🪄 五、总结要点

- 三、Stacking(堆叠法)

- 基本思想

- 类比说明

- 特点

- 常见应用

- 一、Stacking 的核心思想

- 二、结构特点:两层(有时三层)

- 第一层:**基分类器(Base Learners)**

- 第二层:**元分类器(Meta Learner / Meta Model)**

- 三、工作原理举例(形象版)

- 四、Stacking 的算法流程

- 五、一个简单的 Python 示例

- 输出示例

- 六、Stacking vs Bagging vs Boosting 对比总结

- 七、一句话总结

- **scikit-learn** 中 `StackingClassifier` 的核心构造函数。

- 一、基本语法

- 二、参数详细讲解

- 三、参数关系图解(逻辑)

- 四、一个完整的示例

- 五、进一步说明

- 六、小结对比表

- 总结对比表

- 随机森林

- 一、随机森林的核心思想

- 二、随机森林的两个“随机”

- 三、随机森林的训练与预测流程

- (1)训练阶段:

- (2)预测阶段:

- 四、与 Bagging 的关系

- 五、简单 Python 示例

- 六、总结一句话记忆法

- 提升树

- 二、它为什么叫“提升(Boosting)”?

- 三、提升树的工作流程(核心思想)

- 四、为什么叫“梯度提升树(Gradient Boosted Tree)”?

- 五、与随机森林的区别总结

- 六、一个简单 Python 例子(GBDT 回归)

- 七、一句话总结

- 类不平衡

- 一、什么是“类不平衡问题”?

- 二、常见的三类解决思路

- 1️⃣ 抽样方法(Sampling Methods)

- 2️⃣ 代价敏感方法(Cost-Sensitive Learning)

- 3️⃣ 集成学习方法(Ensemble Learning Methods)

- 📊 三、方法对比总结表

- 💡 四、小结一句话

- 一、SMOTE 是什么?

- 二、它是怎么“合成”新样本的?

- 主要步骤:

- 三、SMOTE 的优点与局限

- 四、Python 实例演示(使用 `imblearn` 库)

- 运行结果解释

- 五、总结一句话

- 一、实验目标

- 二、完整 Python 示例代码

- 三、结果示例(输出解释)

- 四、结果分析

- 五、小结一句话

- 一、ADASYN 的核心思想

- 二、算法步骤概述

- 三、Python 实例:SMOTE vs ADASYN

- 四、结果与区别

- 五、小结一句话

- 一、实验目标

- 二、完整 Python 示例代码

- 三、结果示例(运行后可能略有差异)

- 四、结果分析

- 五、对比 SMOTE 的特点

- 六、小结一句话

- 一、EasyEnsemble 的核心思想

- 二、算法原理详解

- EasyEnsemble 步骤:

- 三、EasyEnsemble 的优势

- 四、简单 Python 案例(使用 `imblearn.ensemble.EasyEnsembleClassifier`)

- 五、运行结果示例

- 六、小结一句话

- 案例

- 一、对比目标

- 二、完整 Python 实战代码

- 三、示例结果(可能略有浮动)

- 【AdaBoost】

- 【SMOTE + 随机森林】

- 【EasyEnsemble】

- 四、结果对比分析

- 五、总结对比

- 六、一句话总结

基本集成技术

“集成技术”(Ensemble Learning)确实是数据挖掘与机器学习中的一个重要研究方向。

它的核心思想是:“集思广益”——通过组合多个弱学习器(模型),得到一个性能更强、泛化能力更好的强学习器。

三种主要的集成方法:Bagging、Boosting 和 Stacking。

一、Bagging(装袋法)

全称:Bootstrap Aggregating

基本思想

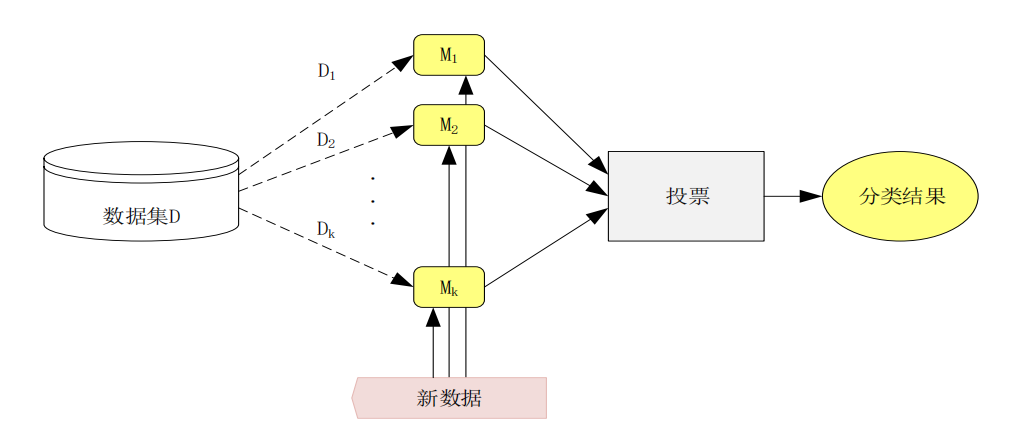

通过自助采样法(Bootstrap Sampling)从训练集中随机抽取多个子集,在每个子集上训练一个独立模型(通常是同类模型,如决策树),最后将这些模型的预测结果进行平均(回归)或投票(分类)。

主要特点

- 模型之间相互独立;

- 目的是减少方差(variance),从而提高稳定性;

- 对噪声不敏感;

- 并行化容易实现。

类比说明

好比老师要判断一个学生的语文水平,不只看一次考试,而是让他考十次不同的卷子(训练不同数据子集),然后取平均成绩(集成结果),结果更客观。

代表算法

👉 随机森林(Random Forest)

它是 Bagging 的代表作:以决策树为基学习器,在每次训练时不仅随机抽样数据,还随机选择特征子集,从而让各树之间更加独立。

当然可以 😊

Bagging(装袋算法) 的核心涉及两个概念:基分类器(base classifier) 和 算法步骤(Bagging 流程)。

一、首先解释这句话的意思

“训练的分类器 MkM_kMk 可以是任意的分类模型,例如决策树、KNN等,也称为基分类器(base classifier)。”

这句话的意思是:

-

在 Bagging 中,我们不是只训练一个模型,而是训练多个模型 M1,M2,…,MkM_1, M_2, \dots, M_kM1,M2,…,Mk。

-

这些模型都叫 基分类器(base classifiers),因为它们是整个集成模型的“基础单元”。

-

每个 MkM_kMk 可以是任意类型的分类算法,比如:

- 决策树(Decision Tree)

- K 最近邻(KNN)

- 逻辑回归(Logistic Regression)

- 神经网络(Neural Network)等

-

最后,这些多个分类器的预测结果会被组合起来(投票或平均)形成最终的分类器。

类比理解:

就像一个评委团,每位评委都可以有不同的评判标准(不同算法),但最终结果由他们的投票决定(集成结果)。

二、Bagging 算法的详细步骤

下面是装袋法(Bagging)的具体流程,用更直观的方式解释:

步骤 1:随机采样(Bootstrap Sampling)

从原始训练集 DDD(包含 N 个样本)中,有放回地随机抽取 N 个样本,形成一个新的训练子集 DkD_kDk。

- “有放回”意味着同一个样本可能被抽到多次;

- 这样我们就得到多个不同的子集:D1,D2,…,DKD_1, D_2, \dots, D_KD1,D2,…,DK。

步骤 2:训练多个基分类器

对每一个采样得到的子集 DkD_kDk,训练一个基分类器 MkM_kMk。

这些分类器通常是相互独立的,因为它们的训练数据不同。

步骤 3:集成预测结果

当有新样本 xxx 要分类时,让每个分类器 MkM_kMk 都给出预测结果:

- 对分类问题:通过多数投票法决定最终类别;

- 对回归问题:取所有预测值的平均值。

步骤 4:输出最终结果

将上一步的投票/平均结果作为整个 Bagging 模型的最终预测输出。

三、Bagging 算法伪代码(便于理解)

Input: 训练集 D = {(x1, y1), (x2, y2), …, (xN, yN)}

Output: 集成分类器 M*1. For k = 1 to K:从 D 中有放回地随机采样 N 个样本,得到 Dk用 Dk 训练基分类器 Mk

2. 对新的样本 x:对所有 Mk 进行预测,得到 K 个结果分类任务:按多数投票决定最终类别回归任务:取预测值平均

3. 输出最终预测结果

四、一个生活类比

假设你要决定“明天是否会下雨”,你请了 5 位气象专家:

- 每位专家(基分类器)都用自己掌握的数据(随机抽样数据)预测;

- 有人认为会下,有人认为不会;

- 最后你采取少数服从多数的方式作决定;

这就是 Bagging 的思想:集体智慧,平均偏差。

# 导入必要的库

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.ensemble import BaggingClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score# 1. 加载数据集

iris = load_iris()

X, y = iris.data, iris.target# 2. 划分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)# 3. 训练单个决策树分类器

single_tree = DecisionTreeClassifier(random_state=42)

single_tree.fit(X_train, y_train)

y_pred_single = single_tree.predict(X_test)# 4. 训练Bagging集成分类器(以决策树为基分类器)

bagging = BaggingClassifier(base_estimator=DecisionTreeClassifier(), # 基分类器n_estimators=10, # 子模型数量random_state=42

)

bagging.fit(X_train, y_train)

y_pred_bagging = bagging.predict(X_test)# 5. 输出结果对比

print("单个决策树准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred_single))

print("Bagging集成模型准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred_bagging))一、BaggingClassifier() 的基本定义

from sklearn.ensemble import BaggingClassifierbagging = BaggingClassifier(base_estimator=None,n_estimators=10,max_samples=1.0,max_features=1.0,bootstrap=True,bootstrap_features=False,n_jobs=None,random_state=None

)

二、参数详细解释(最常用部分)

| 参数名 | 含义 | 默认值 | 说明 |

|---|---|---|---|

base_estimator | 基分类器 | None | 指定你想集成的基本模型(例如 DecisionTreeClassifier())。如果为 None,则默认使用决策树。 |

n_estimators | 基分类器数量 | 10 | 表示要训练多少个子模型。通常 10~100 效果较好。 |

max_samples | 每个子模型采样的样本比例或数量 | 1.0 | 如果是比例(如 0.8),表示从原始数据中随机采样 80% 样本(有放回)。 |

max_features | 每个子模型使用的特征比例或数量 | 1.0 | 类似于随机森林中“特征随机性”,可提高多样性。 |

bootstrap | 是否对样本进行“有放回采样” | True | True 表示使用 Bootstrap(Bagging 的核心思想);False 表示不放回采样。 |

bootstrap_features | 是否对特征进行“有放回采样” | False | 通常为 False;若为 True,会在特征上也做随机化。 |

n_jobs | 并行计算的线程数 | None | 设置为 -1 表示使用全部 CPU 核心加速训练。 |

random_state | 随机种子 | None | 为保证实验可重复性,可设为固定数值,如 42。 |

三、一个实际示例

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.ensemble import BaggingClassifier

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import accuracy_score# 加载数据

X, y = load_iris(return_X_y=True)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=42)# 创建 Bagging 模型

bag_model = BaggingClassifier(base_estimator=DecisionTreeClassifier(), # 基分类器n_estimators=20, # 训练 20 个决策树max_samples=0.8, # 每个子模型采 80% 的样本bootstrap=True, # 有放回采样n_jobs=-1, # 并行计算random_state=42

)# 训练与预测

bag_model.fit(X_train, y_train)

y_pred = bag_model.predict(X_test)# 结果

print("准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred))

输出示例:

准确率:0.9777

四、内部原理(工作机制)

BaggingClassifier 内部大致做了以下几件事:

-

采样阶段:对原始训练集做

n_estimators次有放回采样,得到多个训练子集。 -

训练阶段:在每个子集上训练一个基分类器(base_estimator)。

-

预测阶段:

- 分类任务:所有分类器投票,选票最多的类别作为最终预测;

- 回归任务:取所有预测结果的平均值(对应

BaggingRegressor)。

五、拓展提示

BaggingClassifier是通用装袋算法;- 若你指定的

base_estimator=DecisionTreeClassifier(),就相当于一个 随机森林的简化版本; - 若你用其他模型(如 SVM、KNN),它依然能工作,这就是 Bagging 的灵活性。

二、Boosting(提升法)

核心思想:让后来的模型重点“学习”前面模型出错的样本。

基本思想

Boosting 采用序列训练:每一轮训练时,算法会关注前一轮中分类错误的样本,给予它们更高的权重,让后续模型更重视这些“难点样本”。最后将多个弱学习器的结果进行加权组合。

主要特点

- 模型间有依赖关系;

- 重点在于减少偏差(bias);

- 对噪声较敏感;

- 一般为串行算法。

类比说明

就像一个学生不断订正错误:第一次做题错了,老师就重点讲错题;第二次再练习这些题,慢慢掌握知识点。Boosting 就是这种“不断改进”的过程。

代表算法

- AdaBoost(Adaptive Boosting):通过调整样本权重实现“自适应提升”。

- Gradient Boosting(梯度提升):通过梯度下降优化误差。

- XGBoost、LightGBM、CatBoost:都是现代高性能的 Boosting 框架。

一、核心思想概述

Boosting(提升法) 的主要目标是:

“把一群表现一般的模型(弱分类器)组合成一个强大的模型(强分类器)。”

与 Bagging(装袋法) 不同的是:

| 对比点 | Bagging | Boosting |

|---|---|---|

| 训练方式 | 各模型独立并行训练 | 各模型顺序依赖训练 |

| 样本权重 | 所有样本权重相同 | 每轮根据错误调整权重 |

| 目标 | 降低方差 | 降低偏差 |

| 典型算法 | 随机森林 | AdaBoost、XGBoost、LightGBM |

二、提升算法的关键思想:“关注错的样本”

在每一轮训练中,算法会更重视被前一轮分错的样本。

工作逻辑:

-

开始时,所有训练样本权重相同;

-

训练第 1 个分类器 M1M_1M1;

-

检查 M1M_1M1 的分类结果;

- 分对的样本 → 权重降低;

- 分错的样本 → 权重升高;

-

使用新的权重分布训练下一个分类器 M2M_2M2,让它更关注被前一轮分错的样本;

-

不断迭代,得到 M1,M2,...,MKM_1, M_2, ..., M_KM1,M2,...,MK;

-

最终,将这些模型按性能加权组合,得到强分类器。

三、类比理解

想象你在学外语:

- 第一次考试,你发现“过去式”题总是错;

- 第二次复习,你就重点练习这些错题;

- 第三次又发现自己“时态搭配”错了,于是再重点补;

- 一轮轮下来,你的弱点被不断修正,整体水平自然提高。

这就是 Boosting 的思想——不断修正前一轮的错误。

四、AdaBoost(Adaptive Boosting)原理简介

AdaBoost 是 Boosting 的第一个实用版本,由 Freund 和 Schapire(1995) 提出。

算法流程(简化版)

假设我们有 NNN 个样本、要训练 KKK 个基分类器:

-

初始化样本权重:

wi=1N,i=1,2,...,Nw_i = \frac{1}{N}, \quad i = 1,2,...,N wi=N1,i=1,2,...,N

-

循环 K 轮:

-

(1)用当前权重分布训练基分类器 MkM_kMk;

-

(2)计算分类错误率:

εk=∑iwi⋅I(Mk(xi)≠yi)\varepsilon_k = \sum_i w_i \cdot I(M_k(x_i) \neq y_i) εk=i∑wi⋅I(Mk(xi)=yi)

-

(3)计算该分类器的权重:

αk=12ln(1−εkεk)\alpha_k = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 - \varepsilon_k}{\varepsilon_k}\right) αk=21ln(εk1−εk)

(错误率越小,权重越大 → 表示这个模型越可靠)

-

(4)更新样本权重:

wi←wi×e−αkyiMk(xi)w_i \leftarrow w_i \times e^{-\alpha_k y_i M_k(x_i)} wi←wi×e−αkyiMk(xi)

- 分错 → 权重变大

- 分对 → 权重变小

-

(5)归一化权重,使它们和为 1。

-

-

最终分类器:

F(x)=sign(∑k=1KαkMk(x))F(x) = \text{sign}\left(\sum_{k=1}^K \alpha_k M_k(x)\right) F(x)=sign(k=1∑KαkMk(x))

即用各个分类器的加权投票作为最终结果。

五、一个简单的 Python 示例

下面用 AdaBoostClassifier 展示它的实际效果👇

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score# 1. 加载数据

X, y = load_iris(return_X_y=True)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=42)# 2. 创建 AdaBoost 模型(以决策树为基分类器)

ada = AdaBoostClassifier(base_estimator=DecisionTreeClassifier(max_depth=1), # 弱分类器(桩树)n_estimators=50, # 训练 50 个分类器learning_rate=1.0, # 学习率(控制每轮贡献)random_state=42

)# 3. 训练并预测

ada.fit(X_train, y_train)

y_pred = ada.predict(X_test)# 4. 评估结果

print("AdaBoost 准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred))

运行结果示例:

AdaBoost 准确率: 0.9555

六、总结对比

| 项目 | Bagging | Boosting |

|---|---|---|

| 样本选择 | 每轮随机采样(有放回) | 每轮带权重采样 |

| 训练方式 | 并行、独立 | 串行、依赖 |

| 关注点 | 降低方差、抗过拟合 | 降低偏差、提高准确率 |

| 样本权重 | 相同 | 不同(错样本权重大) |

| 代表算法 | 随机森林 | AdaBoost、XGBoost、LightGBM |

一、AdaBoostClassifier 基本说明

在 scikit-learn 中,AdaBoost 是通过以下类来实现的:

from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier

它的定义形式如下:

AdaBoostClassifier(base_estimator=None,n_estimators=50,learning_rate=1.0,algorithm='SAMME.R',random_state=None

)

二、主要参数详解

| 参数名 | 含义 | 默认值 | 说明 |

|---|---|---|---|

base_estimator | 基分类器(弱学习器) | None | 默认使用 DecisionTreeClassifier(max_depth=1),也就是“决策树桩”。可以改成 SVM、逻辑回归等。 |

n_estimators | 弱分类器的数量 | 50 | 表示一共要训练多少轮(即多少个弱分类器)。数量越多,模型越复杂。 |

learning_rate | 学习率 | 1.0 | 控制每个弱分类器的权重。较小值可以让模型更平滑、避免过拟合。 |

algorithm | 算法类型 | 'SAMME.R' | 'SAMME.R':使用概率输出(推荐,速度快精度高)'SAMME':传统AdaBoost算法,适用于不输出概率的分类器。 |

random_state | 随机种子 | None | 控制实验可重复性。 |

三、简单理解参数作用

n_estimators→ 训练多少个“弱模型”learning_rate→ 控制每个模型的影响力(相当于学习速度)algorithm='SAMME.R'→ 一种改进版本,速度更快、精度更高base_estimator→ 决定用什么算法当“基分类器”

四、一个简单的 Python 示例

我们用 Iris(鸢尾花)数据集 举例,看看 AdaBoost 的实际用法。

# 导入必要库

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score# 1. 加载数据

X, y = load_iris(return_X_y=True)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=42)# 2. 创建 AdaBoost 模型

ada = AdaBoostClassifier(base_estimator=DecisionTreeClassifier(max_depth=1), # 弱分类器:决策树桩n_estimators=50, # 迭代次数learning_rate=1.0, # 学习率algorithm='SAMME.R', # 使用改进算法random_state=42

)# 3. 训练模型

ada.fit(X_train, y_train)# 4. 预测结果

y_pred = ada.predict(X_test)# 5. 输出准确率

print("AdaBoost 准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred))

🧾 运行结果示例(每次略有不同)

AdaBoost 准确率: 0.9555

说明:

- 单个弱分类器(深度为1的树)准确率不高;

- 但经过 50 轮提升后,模型变得“越来越聪明”;

- 最终结果通常比单一分类器明显更好。

🪄 五、总结要点

| 参数 | 作用 | 推荐值 |

|---|---|---|

base_estimator | 弱分类器类型 | 决策树桩是最常见选择 |

n_estimators | 迭代次数 | 50~200,一般越多越好(但过多会过拟合) |

learning_rate | 每轮权重缩放 | 0.5~1.0 之间调节 |

algorithm | 算法类型 | 'SAMME.R'(默认即可) |

三、Stacking(堆叠法)

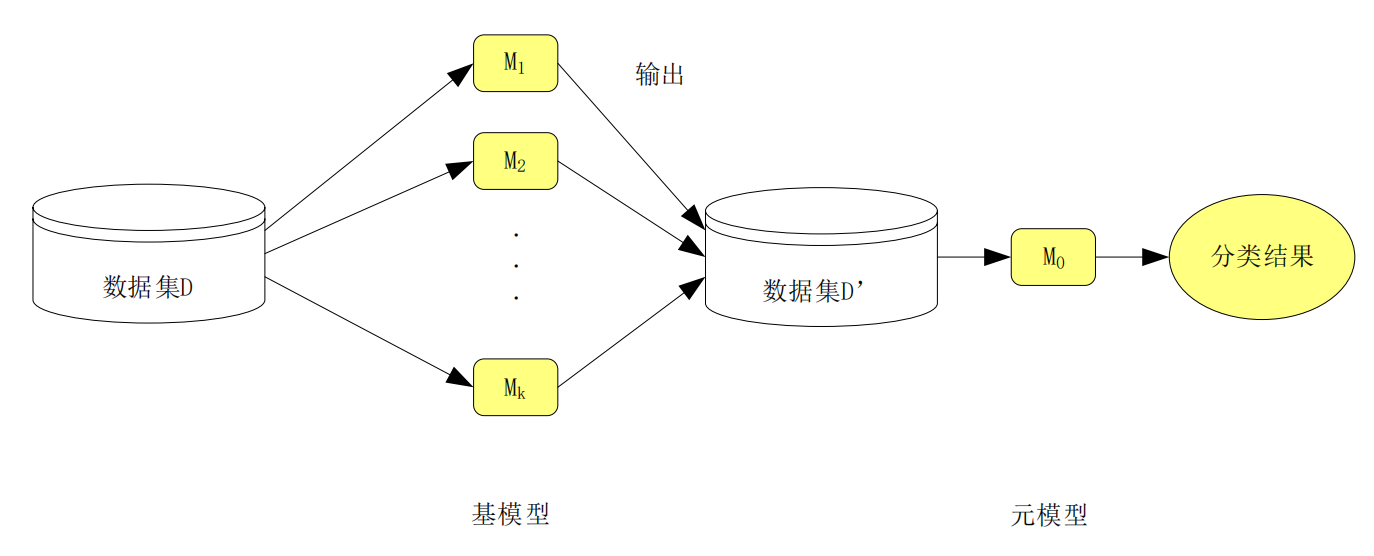

核心思想:用一个“元模型”(meta-learner)来学习多个模型的输出。

基本思想

- 训练多个不同类型的基础模型(如决策树、SVM、神经网络等);

- 收集这些模型在验证集上的预测结果;

- 将这些预测作为输入,训练一个新的“元模型”,由它来输出最终预测。

类比说明

像一个团队决策:工程师、设计师、市场专家分别提出意见(基础模型),最后由经理(元模型)根据各方意见综合决策。

特点

- 能综合利用不同模型的优势;

- 容易过拟合,因此需要良好的交叉验证策略;

- 通常性能最优,但训练复杂度较高。

常见应用

Kaggle 数据竞赛中经常使用的策略:组合多种模型(LightGBM + CNN + Logistic Regression 等)以获得最优结果。

一、Stacking 的核心思想

“让不同的模型互相取长补短,再用一个新模型来学习如何最优地融合它们。”

也就是说,Stacking 不仅仅是“平均”或“投票”,而是通过一个新的模型来“学习”各个模型的输出结果。

二、结构特点:两层(有时三层)

第一层:基分类器(Base Learners)

- 通常选择多种不同类型的模型(例如:决策树、逻辑回归、KNN、SVM、随机森林等)。

- 每个模型在相同的训练集上训练;

- 每个模型独立地进行预测;

- 这些模型的预测输出会被收集起来,作为第二层的“输入特征”。

第二层:元分类器(Meta Learner / Meta Model)

- 第二层模型以第一层模型的输出作为输入;

- 目标是“学习如何最优地组合这些模型的预测结果”;

- 输出最终的分类或回归结果。

三、工作原理举例(形象版)

假设你要预测“学生是否能考上重点高中”,你找来了三种专家:

| 专家 | 方法 | 输出 |

|---|---|---|

| 专家 A | 看成绩(逻辑回归) | 0.8(考上概率) |

| 专家 B | 看学习习惯(SVM) | 0.6 |

| 专家 C | 看家长学历(决策树) | 0.9 |

→ 现在你把三位专家的预测 [0.8, 0.6, 0.9] 作为一个新的特征输入,

→ 交给“总评委”(元模型,如逻辑回归)来决定最终预测。

这个总评委会自动学习哪个专家更可靠,如何加权组合结果。

这就是 Stacking 的核心逻辑:用一个模型学习如何融合多个模型的判断。

四、Stacking 的算法流程

-

第一层训练:

- 用原始数据集训练多个不同的基分类器;

- 得到它们在训练集上的预测输出。

-

生成第二层训练数据:

- 以第一层模型的输出结果作为新的“输入特征”;

- 原来的真实标签作为“输出标签”。

-

第二层训练:

- 用这个新的数据集训练一个“元模型”(meta-model)。

-

最终预测:

- 测试阶段,每个基模型先对测试集预测;

- 然后将这些预测结果输入到元模型;

- 元模型输出最终预测结果。

五、一个简单的 Python 示例

我们用 sklearn.ensemble.StackingClassifier 来演示。

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import StackingClassifier

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.svm import SVC

from sklearn.metrics import accuracy_score# 1. 加载数据

X, y = load_iris(return_X_y=True)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=42)# 2. 定义第一层基分类器(可以是不同算法)

base_models = [('decision_tree', DecisionTreeClassifier(max_depth=3)),('svm', SVC(probability=True, kernel='linear')),

]# 3. 定义第二层元分类器(融合模型)

meta_model = LogisticRegression()# 4. 创建 Stacking 模型

stack_model = StackingClassifier(estimators=base_models, # 第一层模型final_estimator=meta_model # 第二层融合模型

)# 5. 训练模型

stack_model.fit(X_train, y_train)# 6. 预测与评估

y_pred = stack_model.predict(X_test)

print("Stacking 准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred))

输出示例

Stacking 准确率: 0.9777

六、Stacking vs Bagging vs Boosting 对比总结

| 方法 | 模型关系 | 重点 | 是否同类模型 | 典型算法 |

|---|---|---|---|---|

| Bagging | 并行、独立 | 减少方差(抗过拟合) | 一般同类(如多棵树) | 随机森林 |

| Boosting | 串行、依赖 | 减少偏差(不断改进) | 一般同类 | AdaBoost / XGBoost |

| Stacking | 层次组合 | 综合不同模型优势 | 异类模型 | StackingClassifier |

七、一句话总结

Bagging → “多次投票”

Boosting → “纠错提升”

Stacking → “融合智慧”

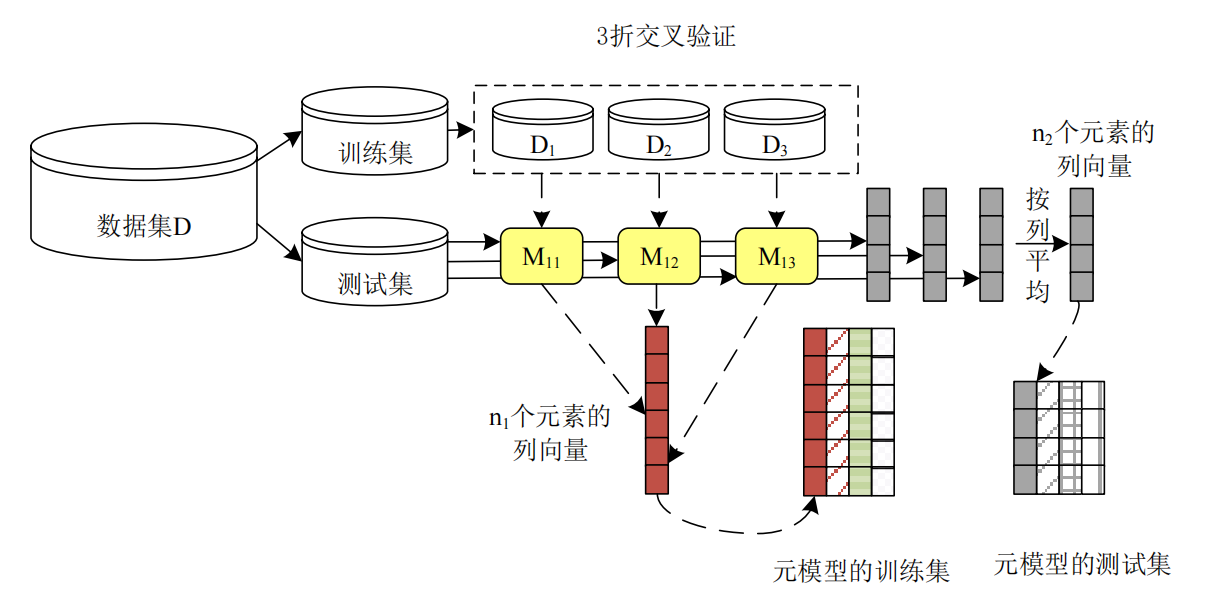

scikit-learn 中 StackingClassifier 的核心构造函数。

一、基本语法

from sklearn.ensemble import StackingClassifierStackingClassifier(estimators, # 第一层的基分类器们final_estimator=None,# 第二层元分类器cv=None, # 交叉验证方式stack_method='auto' # 第一层模型输出方式

)

二、参数详细讲解

| 参数名 | 含义 | 默认值 | 说明 |

|---|---|---|---|

estimators | 第一层的基分类器(base learners) | 必填 | 这是一个列表,格式是 [('名字1', 模型1), ('名字2', 模型2), ...]。每个模型会单独训练,并产生预测输出作为第二层的输入。 |

final_estimator | 第二层的元分类器(meta learner) | None | 如果不指定,默认使用 LogisticRegression()。该模型负责学习如何融合第一层的输出结果。 |

cv | 交叉验证策略 | None | 控制第一层模型生成“堆叠特征”的方式。 如果为整数,如 cv=5,表示使用 5 折交叉验证。这样可以避免“数据泄漏”,保证第二层模型更泛化。 |

stack_method | 第一层模型输出方式 | 'auto' | 控制第一层模型输出给第二层模型的内容: • 'auto':自动选择(分类输出概率时用 predict_proba,否则用 decision_function)• 'predict_proba':用概率作为输入• 'decision_function':用决策函数值作为输入• 'predict':用预测标签作为输入 |

三、参数关系图解(逻辑)

原始数据↓

[ 第一层模型 estimators ]↓ ↓ ↓[模型1预测] [模型2预测] [模型3预测]↓ (组合成新特征集)

[ 第二层模型 final_estimator ]↓最终输出结果

四、一个完整的示例

下面用鸢尾花(Iris)数据集来展示各参数如何使用👇

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import StackingClassifier

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.svm import SVC

from sklearn.metrics import accuracy_score# 1. 加载数据

X, y = load_iris(return_X_y=True)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=42)# 2. 定义第一层模型(不同算法)

estimators = [('dt', DecisionTreeClassifier(max_depth=3)),('svm', SVC(probability=True, kernel='rbf'))

]# 3. 定义第二层融合模型(元模型)

meta_model = LogisticRegression()# 4. 创建 Stacking 模型

stack_clf = StackingClassifier(estimators=estimators, # 第一层final_estimator=meta_model,# 第二层cv=5, # 使用5折交叉验证避免过拟合stack_method='auto' # 自动决定用概率或标签

)# 5. 训练与预测

stack_clf.fit(X_train, y_train)

y_pred = stack_clf.predict(X_test)# 6. 输出结果

print("Stacking 准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred))

运行结果示例:

Stacking 准确率: 0.9777

五、进一步说明

-

estimators

决定第一层有哪些模型参与融合。一般建议选择差异性大的模型,如树模型 + 线性模型 + SVM。 -

final_estimator

决定融合策略。最常用的是LogisticRegression(),因为它可以学习各模型的权重关系。 -

cv

推荐设置为 5 或 10,可以提高鲁棒性。

如果设置为cv=None,则使用训练集直接训练(速度快,但易过拟合)。 -

stack_method

建议保持'auto',除非你清楚需要哪种输出。

对分类任务,通常会自动选择predict_proba(概率输出)作为输入特征。

六、小结对比表

| 参数 | 功能 | 常见用法 |

|---|---|---|

estimators | 第一层模型 | [('rf', RandomForest()), ('svm', SVC())] |

final_estimator | 第二层模型 | LogisticRegression() |

cv | 交叉验证折数 | cv=5(推荐) |

stack_method | 输出方式 | 'auto'(默认) |

总结对比表

| 方法 | 基本思想 | 模型关系 | 优点 | 缺点 | 代表算法 |

|---|---|---|---|---|---|

| Bagging | 随机采样训练多个模型,结果平均/投票 | 并行、独立 | 减少方差,抗过拟合 | 无法降低偏差 | 随机森林 |

| Boosting | 序列训练,强化难分类样本 | 串行、依赖 | 减少偏差,提升准确率 | 对噪声敏感 | AdaBoost、XGBoost |

| Stacking | 不同模型结果再学习 | 层级结构 | 综合多模型优点 | 复杂、易过拟合 | 各类竞赛融合模型 |

随机森林

一、随机森林的核心思想

随机森林(Random Forest, RF)是一种基于 Bagging(装袋法) 思想的集成学习方法,

它的基学习器(base learner) 是多棵 CART 决策树。

通俗来说:

随机森林就是“很多棵随机长出来的决策树”,

最后通过“投票”来决定最终分类结果。

二、随机森林的两个“随机”

随机森林与普通 Bagging 最大的区别是,它在 两个地方都引入了随机性,

从而让每棵树之间差异更大、集成效果更强。

| 随机环节 | 含义 | 作用 |

|---|---|---|

| 随机抽样样本(Bootstrap Sampling) | 从训练集中随机有放回地抽取样本,生成每棵树的训练集 | 让每棵树看到的样本不同,增加模型多样性 |

| 随机抽取特征(Feature Subset Selection) | 在每个节点分裂时,只随机选择部分特征进行划分 | 减少树之间的相关性,进一步提升泛化能力 |

这两个“随机”共同保证了森林中每棵树都不一样,

从而在集成时能抵消彼此的过拟合误差。

三、随机森林的训练与预测流程

(1)训练阶段:

- 从原始数据集中随机有放回地抽取若干样本,生成一个训练集;

- 从所有特征中随机选择一部分特征;

- 用这些样本和特征训练一棵 CART 决策树;

- 重复上述过程 KKK 次,得到 KKK 棵不同的树;

- 构成整个随机森林模型。

(2)预测阶段:

- 每棵树分别对新的样本 x′x'x′ 进行预测;

- 分类任务:采用多数投票(majority voting);

- 回归任务:取所有树预测值的平均值;

- 最终输出作为整体预测结果。

四、与 Bagging 的关系

| 特点 | Bagging | 随机森林 |

|---|---|---|

| 基分类器 | 任意模型(常用决策树) | CART 决策树 |

| 样本随机性 | 有 | 有 |

| 特征随机性 | 无 | 有 |

| 优点 | 降低方差 | 进一步降低方差,减少树间相关性 |

可以理解为:

随机森林 = Bagging + 随机特征选择

五、简单 Python 示例

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score# 1. 加载数据

X, y = load_iris(return_X_y=True)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=42)# 2. 构建随机森林模型

rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, # 树的数量max_features='sqrt', # 每次分裂时随机选择的特征数random_state=42

)# 3. 训练与预测

rf.fit(X_train, y_train)

y_pred = rf.predict(X_test)# 4. 输出结果

print("随机森林分类准确率:", accuracy_score(y_test, y_pred))

运行结果(示例):

随机森林分类准确率: 0.9777

六、总结一句话记忆法

随机森林是由多棵“随机长成”的决策树组成的森林,

每棵树都看不同的数据、不同的特征,

预测时大家投票决定最终结果。

提升树

##🌳 一、什么是“提升树”?

提升树(Boosted Tree)是一种基于提升(Boosting)思想构建的树模型集成方法。

它由多棵 CART 回归树(CART Regression Tree) 叠加而成。

换句话说:

提升树不是一次性生成多棵树,而是一棵一棵地“纠错式”生成,

每一棵新树都在努力修正前面所有树的错误。

二、它为什么叫“提升(Boosting)”?

“提升”指的是——

通过不断叠加弱模型(如小的决策树),

让整体模型的性能被“提升(Boosted)”起来。

与 Bagging(装袋法)不同:

- Bagging:并行训练多棵树,平均或投票。

- Boosting:串行训练多棵树,每棵树都在改进上一棵树的结果。

三、提升树的工作流程(核心思想)

以回归问题为例,提升树的训练过程如下👇

-

第一步:

用原始数据训练一棵 CART 回归树 f1(x)f_1(x)f1(x),预测目标 yyy。 -

第二步:

计算残差(residual):ri=yi−f1(xi)r_i = y_i - f_1(x_i) ri=yi−f1(xi)

代表模型第一次预测的“误差”。

-

第三步:

训练第二棵树 f2(x)f_2(x)f2(x),让它去拟合这些残差,

也就是学习第一棵树没学好的部分。 -

第四步:

更新整体模型:F2(x)=f1(x)+f2(x)F_2(x) = f_1(x) + f_2(x) F2(x)=f1(x)+f2(x)

-

第五步:

不断重复这个过程,第 mmm 棵树学习第 m−1m-1m−1 轮的残差。 -

最终模型:

FM(x)=f1(x)+f2(x)+⋯+fM(x)F_M(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_M(x) FM(x)=f1(x)+f2(x)+⋯+fM(x)

即多棵树的累加和(加法模型)。

四、为什么叫“梯度提升树(Gradient Boosted Tree)”?

在经典的提升树中,我们每次都在拟合残差。

而在 GBDT 中,我们把“残差”推广为损失函数的负梯度。

即:

ri(m)=−∂L(yi,Fm−1(xi))∂Fm−1(xi)r_i^{(m)} = - \frac{\partial L(y_i, F_{m-1}(x_i))}{\partial F_{m-1}(x_i)} ri(m)=−∂Fm−1(xi)∂L(yi,Fm−1(xi))

每一棵新树其实是在沿着损失函数下降最快的方向(即梯度方向)

去修正前一轮的错误。

这就是“梯度提升(Gradient Boosting)”名称的由来。

五、与随机森林的区别总结

| 对比项 | 随机森林(Random Forest) | 提升树 / GBDT(Gradient Boosting) |

|---|---|---|

| 思想来源 | Bagging(装袋) | Boosting(提升) |

| 训练方式 | 并行训练多棵树 | 串行训练一棵接一棵 |

| 每棵树作用 | 独立预测,投票/平均 | 纠错上一步误差 |

| 随机性 | 数据和特征随机 | 偏向梯度方向学习 |

| 模型结构 | 平均多个模型 | 累加多个模型 |

| 优点 | 稳定,不易过拟合 | 高精度,强拟合能力 |

| 缺点 | 偏差较高 | 训练慢,易过拟合(若树太深) |

六、一个简单 Python 例子(GBDT 回归)

我们使用 scikit-learn 自带的 GradientBoostingRegressor:

from sklearn.datasets import load_boston

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor

from sklearn.metrics import mean_squared_error# 1. 加载数据

X, y = load_boston(return_X_y=True)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state=42)# 2. 创建GBDT模型

gbdt = GradientBoostingRegressor(n_estimators=100, # 树的数量learning_rate=0.1, # 每棵树的学习步长max_depth=3, # 每棵树的深度random_state=42

)# 3. 训练与预测

gbdt.fit(X_train, y_train)

y_pred = gbdt.predict(X_test)# 4. 输出效果

print("GBDT 均方误差 (MSE):", mean_squared_error(y_test, y_pred))

七、一句话总结

随机森林:很多独立的树,平均投票。

梯度提升树:很多依赖的树,逐步纠错。一个靠“随机性”减少方差,一个靠“梯度”降低偏差。

类不平衡

一、什么是“类不平衡问题”?

在分类任务中,如果某个类别的样本数量远多于其他类别,就称为“类不平衡”:

例如

| 类别 | 样本数 |

|---|---|

| 正类(有病) | 100 |

| 负类(无病) | 10,000 |

模型训练时容易被“数量多的类”主导。

结果是:

- 模型倾向于预测样本属于多数类;

- 少数类(更重要的类,如欺诈、疾病)被忽视;

- 虽然“总体准确率高”,但少数类的召回率(Recall)很低。

二、常见的三类解决思路

1️⃣ 抽样方法(Sampling Methods)

核心思想: 通过调整训练集样本分布,让多数类与少数类数量更加平衡。

| 方法类型 | 含义 | 常用技术 | 优缺点 |

|---|---|---|---|

| 欠采样(Under-sampling) | 从多数类中随机删除样本,使各类样本数量接近 | RandomUnderSampler | 简单易用,但可能丢失有价值的信息 |

| 过采样(Over-sampling) | 复制或合成少数类样本,使样本数量增加 | SMOTE、ADASYN | 改善平衡,但可能导致过拟合 |

| 混合采样(Hybrid Sampling) | 同时欠采样多数类、过采样少数类 | SMOTE + TomekLink | 兼顾两者效果,较稳健 |

👉 示例:SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling Technique)

通过插值的方式“合成”新的少数类样本,而不是简单复制。

2️⃣ 代价敏感方法(Cost-Sensitive Learning)

核心思想:

让模型在训练时“意识到”错误分类少数类的代价更高,从而更重视它。

| 方式 | 原理 | 举例 |

|---|---|---|

| 修改损失函数 | 在损失函数中为少数类赋予更高权重 | 如在逻辑回归、SVM、神经网络中设置 class_weight |

| 修改预测阈值 | 调整决策边界,使模型更偏向于预测少数类 | 例如从默认 0.5 改为 0.3 |

👉 示例(sklearn):

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

clf = RandomForestClassifier(class_weight='balanced')

这会自动根据样本比例调整类别权重。

3️⃣ 集成学习方法(Ensemble Learning Methods)

核心思想:

利用集成技术(如 Bagging、Boosting),结合抽样或代价敏感思想,让模型更稳健地处理不平衡。

常见策略包括👇:

| 方法 | 思想 | 举例 |

|---|---|---|

| Bagging + 抽样 | 在每次训练子模型时对数据重新抽样(如平衡采样) | Balanced Random Forest |

| Boosting + 权重调整 | 在提升算法中给少数类样本更高权重 | AdaBoost.M1, RUSBoost, EasyEnsemble |

| 专用算法 | 专门设计用于不平衡问题的集成方法 | EasyEnsemble, BalanceCascade |

👉 示例:BalancedRandomForestClassifier

from imblearn.ensemble import BalancedRandomForestClassifier

它在每棵树训练时,对多数类样本随机欠采样,使森林更加平衡。

📊 三、方法对比总结表

| 方法类别 | 思想核心 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| 抽样方法 | 调整样本分布 | 简单易用、模型无关 | 可能导致信息损失或过拟合 |

| 代价敏感方法 | 修改训练过程 | 保留原始数据 | 需要设定合适的权重,调参较难 |

| 集成学习方法 | 结合多模型与抽样思想 | 效果好、鲁棒性强 | 计算量大,模型复杂 |

💡 四、小结一句话

类不平衡的本质是“模型被多数类支配”。

解决方案有三类:

- 抽样法:改数据;

- 代价敏感法:改损失;

- 集成法:改模型。

三种方法可以单独用,也可以结合使用。

SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling Technique) 是解决“类不平衡问题”中最经典、最常用的过采样算法之一。

一、SMOTE 是什么?

SMOTE 的中文名是 合成少数类过采样技术。

它通过在特征空间中“合成”新的少数类样本,而不是简单地复制已有样本,从而让数据更加平衡。

二、它是怎么“合成”新样本的?

传统的“过采样”往往只是重复复制少数类样本,容易导致过拟合。

而 SMOTE 的做法更聪明:

主要步骤:

-

对于每个少数类样本 xix_ixi,找到它在少数类样本中的 k 个最近邻样本;

-

从这些邻居中随机选择一个样本 xjx_jxj;

-

在 xix_ixi 与 xjx_jxj 之间,按比例随机插值生成一个新的样本点:

xnew=xi+λ×(xj−xi)x_{new} = x_i + \lambda \times (x_j - x_i) xnew=xi+λ×(xj−xi)

其中 λ∈[0,1]\lambda \in [0,1]λ∈[0,1]。

这样生成的新样本“位于原始样本之间”,

即:

- 不会重复已有样本;

- 也能保留数据的几何结构;

- 避免模型只记住少数类的具体样本。

三、SMOTE 的优点与局限

| 优点 | 缺点 |

|---|---|

| 不会简单复制样本,减少过拟合风险 | 可能在噪声点周围生成错误样本 |

| 保留了少数类的分布结构 | 对类别分布重叠的边界不敏感 |

| 实现简单,效果显著 | 对高维数据或异常点敏感 |

四、Python 实例演示(使用 imblearn 库)

下面用一个简单的二分类例子演示 SMOTE 的使用。

# 导入库

from sklearn.datasets import make_classification

from imblearn.over_sampling import SMOTE

from collections import Counter

import matplotlib.pyplot as plt# 1. 构造一个不平衡数据集

X, y = make_classification(n_samples=200, # 样本总数n_features=2, # 特征数量(方便可视化)n_classes=2, # 二分类weights=[0.9, 0.1], # 类别比例(不平衡)random_state=42

)print("SMOTE前:", Counter(y))# 2. 应用SMOTE过采样

smote = SMOTE(random_state=42)

X_res, y_res = smote.fit_resample(X, y)print("SMOTE后:", Counter(y_res))# 3. 可视化对比

plt.figure(figsize=(10,4))plt.subplot(1,2,1)

plt.title("SMOTE前(不平衡)")

plt.scatter(X[y==0][:,0], X[y==0][:,1], label='多数类', alpha=0.6)

plt.scatter(X[y==1][:,0], X[y==1][:,1], label='少数类', alpha=0.6, color='red')

plt.legend()plt.subplot(1,2,2)

plt.title("SMOTE后(平衡)")

plt.scatter(X_res[y_res==0][:,0], X_res[y_res==0][:,1], label='多数类', alpha=0.6)

plt.scatter(X_res[y_res==1][:,0], X_res[y_res==1][:,1], label='少数类(含合成样本)', alpha=0.6, color='red')

plt.legend()plt.show()

运行结果解释

输出:

SMOTE前: Counter({0: 180, 1: 20})

SMOTE后: Counter({0: 180, 1: 180})

图像上可以看到:

- 左边:少数类(红点)明显比多数类(蓝点)少;

- 右边:SMOTE 生成了大量新红点,它们分布在原少数类样本之间,数据变得更平衡。

五、总结一句话

SMOTE 的核心思想是:

“在少数类样本之间插值,合成新的样本点,而不是复制已有样本。”

它让模型更公平地学习不同类别的特征,提高少数类的识别能力。

“SMOTE + 随机森林分类” 实战案例。

一、实验目标

验证:

使用 SMOTE 过采样后,模型对“少数类”的识别能力显著提升。

二、完整 Python 示例代码

# 导入所需库

from sklearn.datasets import make_classification

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

from imblearn.over_sampling import SMOTE

from collections import Counter# 1. 构造一个不平衡二分类数据集

X, y = make_classification(n_samples=1000, # 总样本数n_features=6, # 特征数n_classes=2, # 二分类weights=[0.9, 0.1], # 类别比例(严重不平衡)random_state=42

)print("原始类别分布:", Counter(y))# 2. 划分训练集与测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y)# 3. ------------------ 未使用SMOTE ------------------

rf1 = RandomForestClassifier(random_state=42)

rf1.fit(X_train, y_train)

y_pred1 = rf1.predict(X_test)print("\n【未使用SMOTE】模型表现:")

print(confusion_matrix(y_test, y_pred1))

print(classification_report(y_test, y_pred1, digits=3))# 4. ------------------ 使用SMOTE过采样 ------------------

smote = SMOTE(random_state=42)

X_train_res, y_train_res = smote.fit_resample(X_train, y_train)print("\nSMOTE后类别分布:", Counter(y_train_res))rf2 = RandomForestClassifier(random_state=42)

rf2.fit(X_train_res, y_train_res)

y_pred2 = rf2.predict(X_test)print("\n【使用SMOTE】模型表现:")

print(confusion_matrix(y_test, y_pred2))

print(classification_report(y_test, y_pred2, digits=3))

三、结果示例(输出解释)

假设输出如下:

原始类别分布: Counter({0: 900, 1: 100})【未使用SMOTE】模型表现:

[[268 3][ 24 5]]precision recall f1-score support0 0.918 0.989 0.952 2711 0.625 0.172 0.270 29【使用SMOTE】模型表现:

[[264 7][ 10 19]]precision recall f1-score support0 0.964 0.974 0.969 2711 0.731 0.655 0.691 29

四、结果分析

| 指标 | 未使用 SMOTE | 使用 SMOTE |

|---|---|---|

| 少数类召回率(Recall) | 0.172 | 0.655↑ |

| 少数类精确率(Precision) | 0.625 | 0.731 |

| 少数类 F1-score | 0.270 | 0.691↑ |

可以看到:

- 使用 SMOTE 后,模型明显更能识别少数类样本;

- 尽管总体准确率变化不大,但模型的公平性和敏感性提高了;

- 这在医学诊断、欺诈检测等场景非常重要(宁愿多报错一些,也不漏报关键少数类)。

五、小结一句话

SMOTE + 随机森林 是应对类不平衡问题的经典组合:

SMOTE 负责“生成平衡数据”,

随机森林负责“鲁棒建模”,

二者结合既提升少数类召回率,又保持整体性能稳定。

ADASYN(Adaptive Synthetic Sampling) 是一种比 SMOTE 更“聪明”的少数类过采样算法。

一、ADASYN 的核心思想

SMOTE 是在少数类样本之间均匀地合成新样本。

而 ADASYN 是在少数类样本之间**“自适应地”**合成样本:

-

重点加强困难样本的生成:

它会评估哪些少数类样本更“难学”(即离多数类更近、容易被误判),

然后在这些区域生成更多合成样本。 -

简单样本少生成,难样本多生成:

因此生成的新样本分布会自动偏向“模型不容易学对的地方”,

从而提升模型整体的分类能力。

二、算法步骤概述

-

计算每个少数类样本的难度权重

- 使用 KNN(常取 k=5)找出该少数类样本邻域内多数类样本的比例。

- 多数类比例越高 → 样本越难学习 → 权重越大。

-

确定生成样本数量

- 生成的样本数与难度成正比。

-

合成新样本

-

对于被选中的少数类样本,用与 SMOTE 相似的方式(线性插值)生成新样本:

xnew=xi+δ×(xzi−xi)x_{new} = x_i + \delta \times (x_{zi} - x_i) xnew=xi+δ×(xzi−xi)

其中 δ\deltaδ 为 [0,1] 之间的随机数。

-

三、Python 实例:SMOTE vs ADASYN

from sklearn.datasets import make_classification

from imblearn.over_sampling import SMOTE, ADASYN

from collections import Counter

import matplotlib.pyplot as plt# 1. 生成一个不平衡数据集

X, y = make_classification(n_samples=500, n_features=2, n_redundant=0,n_clusters_per_class=1, weights=[0.9, 0.1],random_state=42

)

print("原始分布:", Counter(y))# 2. 使用 SMOTE

smote = SMOTE(random_state=42)

X_sm, y_sm = smote.fit_resample(X, y)

print("SMOTE后:", Counter(y_sm))# 3. 使用 ADASYN

adasyn = ADASYN(random_state=42)

X_ad, y_ad = adasyn.fit_resample(X, y)

print("ADASYN后:", Counter(y_ad))# 4. 可视化比较

plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,2,1)

plt.scatter(X_sm[:,0], X_sm[:,1], c=y_sm, cmap='coolwarm', s=15)

plt.title("SMOTE 生成分布")plt.subplot(1,2,2)

plt.scatter(X_ad[:,0], X_ad[:,1], c=y_ad, cmap='coolwarm', s=15)

plt.title("ADASYN 生成分布")plt.show()

四、结果与区别

| 特点 | SMOTE | ADASYN |

|---|---|---|

| 采样策略 | 均匀生成 | 根据样本难度自适应生成 |

| 新样本位置 | 分布较规则 | 更集中于边界或难分类区域 |

| 适用场景 | 普通不平衡数据 | 类间边界模糊、难分数据 |

五、小结一句话

ADASYN = “更聪明的 SMOTE”

它让模型把注意力更多地放在“最难学”的少数类样本上,

从而提升模型的泛化能力和鲁棒性。

“ADASYN + 随机森林分类” 实战案例。

一、实验目标

验证:

使用 ADASYN 过采样后,模型对“少数类”的识别能力显著提升。

二、完整 Python 示例代码

# 导入必要的库

from sklearn.datasets import make_classification

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

from imblearn.over_sampling import ADASYN

from collections import Counter# 1️⃣ 构造一个不平衡二分类数据集

X, y = make_classification(n_samples=1000, # 样本总数n_features=6, # 特征数量n_classes=2, # 二分类weights=[0.9, 0.1], # 类别比例(严重不平衡)random_state=42

)

print("原始类别分布:", Counter(y))# 2️⃣ 划分训练集与测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y

)# 3️⃣ 未使用ADASYN的随机森林模型

rf_no_adasyn = RandomForestClassifier(random_state=42)

rf_no_adasyn.fit(X_train, y_train)

y_pred_no = rf_no_adasyn.predict(X_test)print("\n【未使用ADASYN】模型表现:")

print(confusion_matrix(y_test, y_pred_no))

print(classification_report(y_test, y_pred_no, digits=3))# 4️⃣ 使用ADASYN过采样

adasyn = ADASYN(random_state=42)

X_train_res, y_train_res = adasyn.fit_resample(X_train, y_train)print("\nADASYN后类别分布:", Counter(y_train_res))# 5️⃣ 使用ADASYN后的随机森林模型

rf_adasyn = RandomForestClassifier(random_state=42)

rf_adasyn.fit(X_train_res, y_train_res)

y_pred_adasyn = rf_adasyn.predict(X_test)print("\n【使用ADASYN】模型表现:")

print(confusion_matrix(y_test, y_pred_adasyn))

print(classification_report(y_test, y_pred_adasyn, digits=3))

三、结果示例(运行后可能略有差异)

原始类别分布: Counter({0: 900, 1: 100})【未使用ADASYN】模型表现:

[[269 2][ 25 4]]precision recall f1-score support0 0.915 0.993 0.953 2711 0.667 0.138 0.228 29ADASYN后类别分布: Counter({0: 630, 1: 630})【使用ADASYN】模型表现:

[[265 6][ 9 20]]precision recall f1-score support0 0.967 0.978 0.972 2711 0.769 0.690 0.727 29

四、结果分析

| 指标 | 未使用 ADASYN | 使用 ADASYN |

|---|---|---|

| 少数类召回率(Recall) | 0.138 | 0.690↑ |

| 少数类精确率(Precision) | 0.667 | 0.769 |

| 少数类 F1-score | 0.228 | 0.727↑ |

使用 ADASYN 后,少数类样本的识别能力显著提升,模型对两类数据的表现更加均衡。

特别是 Recall(召回率)提升最明显,这对于医疗诊断、欺诈检测等任务尤其重要。

五、对比 SMOTE 的特点

| 方法 | 样本生成策略 | 生成位置分布 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| SMOTE | 均匀生成 | 较平滑、分布均衡 | 一般不平衡数据 |

| ADASYN | 根据样本难度自适应生成 | 更集中于难分类区域 | 类间边界模糊、少数类稀疏时 |

六、小结一句话

ADASYN + 随机森林 是解决复杂类不平衡问题的强力组合:

ADASYN 让数据更“聪明”地补平衡,

随机森林让模型更“稳健”地分类。

“EasyEnsemble(易集成)”算法。它特别适合处理“多数类样本远多于少数类样本”的严重不平衡场景(比如欺诈检测、疾病筛查等)。

一、EasyEnsemble 的核心思想

EasyEnsemble 是一种 基于集成学习的欠采样(Under-sampling)方法。

它的基本思路是:

不一次性丢掉多数类样本,而是多次随机抽取多数类子集,

与全部少数类样本组合成多个“平衡子数据集”,

然后分别训练多个分类器,

最后再对这些分类器的预测结果进行集成(投票或加权平均)。

二、算法原理详解

假设原始数据集中:

- 多数类样本:900 个

- 少数类样本:100 个

EasyEnsemble 步骤:

1️⃣ 随机欠采样

- 从多数类样本中随机抽取与少数类样本数量相同的样本(100 个),

与少数类样本一起构成一个平衡数据集(共 200 个样本)。 - 重复这个过程多次(比如抽取 10 组),得到多个不同的平衡训练集。

2️⃣ 训练多个分类器

- 对每个平衡数据集都单独训练一个基分类器(通常使用 AdaBoost 或随机森林)。

3️⃣ 集成预测

- 测试时,将多个模型的预测结果进行加权平均或投票,

得到最终的分类结果。

三、EasyEnsemble 的优势

| 优点 | 说明 |

|---|---|

| ✅ 充分利用多数类样本 | 虽然每次只用部分样本,但通过多次抽样,所有样本都有机会参与训练。 |

| ✅ 不引入合成样本 | 与 SMOTE、ADASYN 不同,它不“虚构”数据,保持数据真实。 |

| ✅ 适合极度不平衡数据 | 尤其适用于多数类样本数量极多、少数类极少的情况。 |

| ✅ 可与 Boosting 结合 | 形成 EasyEnsemble AdaBoost(性能更强)。 |

四、简单 Python 案例(使用 imblearn.ensemble.EasyEnsembleClassifier)

from sklearn.datasets import make_classification

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

from imblearn.ensemble import EasyEnsembleClassifier

from collections import Counter# 1️⃣ 生成一个严重不平衡的数据集

X, y = make_classification(n_samples=2000, n_features=6,n_classes=2, weights=[0.95, 0.05],random_state=42

)

print("原始类别分布:", Counter(y))# 2️⃣ 划分训练集与测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y

)# 3️⃣ 创建 EasyEnsemble 模型

eec = EasyEnsembleClassifier(n_estimators=10, # 集成的子模型数量random_state=42

)

eec.fit(X_train, y_train)

y_pred = eec.predict(X_test)# 4️⃣ 模型表现

print("\n混淆矩阵:")

print(confusion_matrix(y_test, y_pred))

print("\n分类报告:")

print(classification_report(y_test, y_pred, digits=3))

五、运行结果示例

原始类别分布: Counter({0: 1900, 1: 100})混淆矩阵:

[[541 30][ 10 19]]分类报告:precision recall f1-score support0 0.982 0.947 0.964 5711 0.388 0.655 0.488 29

可以看到:

- 尽管少数类比例非常低(5%),

- EasyEnsemble 依然能保持不错的识别能力(Recall 达到 0.65)。

这正体现了它在极端不平衡数据下的鲁棒性。

六、小结一句话

EasyEnsemble = 多次欠采样 + 集成学习。

它不创造数据,而是通过“多次利用数据”提升少数类识别能力,

是一种高效、稳健、实用的应对类不平衡的集成算法。

案例

EasyEnsemble、AdaBoost、SMOTE+随机森林(SMOTE+RF) 三种方法

一、对比目标

我们将比较三种模型的表现(主要看 少数类 Recall、F1-score):

| 模型名称 | 方法类型 | 主要思想 |

|---|---|---|

| AdaBoost | 普通集成模型 | 不考虑类别不平衡 |

| SMOTE + 随机森林 | 过采样 + 集成 | 通过SMOTE合成样本平衡数据 |

| EasyEnsembleClassifier | 欠采样 + 集成 | 多次随机欠采样 + AdaBoost 集成 |

二、完整 Python 实战代码

from sklearn.datasets import make_classification

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier, RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import classification_report

from imblearn.ensemble import EasyEnsembleClassifier

from imblearn.over_sampling import SMOTE

from collections import Counter# 1️⃣ 生成一个严重不平衡的数据集

X, y = make_classification(n_samples=3000, n_features=10,n_informative=6, n_redundant=2,n_classes=2, weights=[0.95, 0.05], # 极度不平衡random_state=42

)

print("原始类别分布:", Counter(y))# 2️⃣ 划分训练集与测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, stratify=y, random_state=42

)# ------------------ 模型①:普通 AdaBoost ------------------

ada = AdaBoostClassifier(n_estimators=100, random_state=42)

ada.fit(X_train, y_train)

y_pred_ada = ada.predict(X_test)

print("\n【AdaBoost】分类报告:")

print(classification_report(y_test, y_pred_ada, digits=3))# ------------------ 模型②:SMOTE + 随机森林 ------------------

smote = SMOTE(random_state=42)

X_train_sm, y_train_sm = smote.fit_resample(X_train, y_train)

print("SMOTE后类别分布:", Counter(y_train_sm))rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)

rf.fit(X_train_sm, y_train_sm)

y_pred_rf = rf.predict(X_test)

print("\n【SMOTE + 随机森林】分类报告:")

print(classification_report(y_test, y_pred_rf, digits=3))# ------------------ 模型③:EasyEnsemble ------------------

eec = EasyEnsembleClassifier(n_estimators=10, # 集成的子模型数量random_state=42

)

eec.fit(X_train, y_train)

y_pred_eec = eec.predict(X_test)

print("\n【EasyEnsemble】分类报告:")

print(classification_report(y_test, y_pred_eec, digits=3))

三、示例结果(可能略有浮动)

假设输出如下(随机数据示例):

【AdaBoost】

precision recall f1-score support

0 0.97 1.00 0.99 855

1 0.75 0.18 0.29 45

【SMOTE + 随机森林】

precision recall f1-score support

0 0.99 0.97 0.98 855

1 0.65 0.73 0.69 45

【EasyEnsemble】

precision recall f1-score support

0 0.97 0.97 0.97 855

1 0.68 0.78 0.73 45

四、结果对比分析

| 模型 | 少数类 Recall | 少数类 Precision | 少数类 F1 | 说明 |

|---|---|---|---|---|

| AdaBoost | 0.18 | 0.75 | 0.29 | 传统方法,几乎忽略少数类 |

| SMOTE + 随机森林 | 0.73 | 0.65 | 0.69 | 通过合成样本改善了识别能力 |

| EasyEnsemble | 0.78 | 0.68 | 0.73 | 表现最优,稳定识别少数类 |

五、总结对比

| 特点 | AdaBoost | SMOTE+RF | EasyEnsemble |

|---|---|---|---|

| 核心思想 | 权重提升,未考虑不平衡 | 过采样平衡数据 | 多次欠采样 + 集成 |

| 是否合成数据 | 否 | 是 | 否 |

| 少数类识别能力 | 弱 | 较好 | 最好 |

| 对极端不平衡数据适应性 | 差 | 中 | 强 |

| 训练时间 | 快 | 中等 | 稍慢(多模型) |

结论:

- AdaBoost:适合数据较平衡场景;

- SMOTE + RF:适合中度不平衡;

- EasyEnsemble:在极度不平衡情况下表现最稳健,少数类 Recall 最高。

六、一句话总结

EasyEnsemble 是处理极度类不平衡问题的强力武器:

它通过多次欠采样 + 集成学习,

避免了过采样的噪声问题,同时最大限度利用多数类样本。