常用电子元器件学习总结

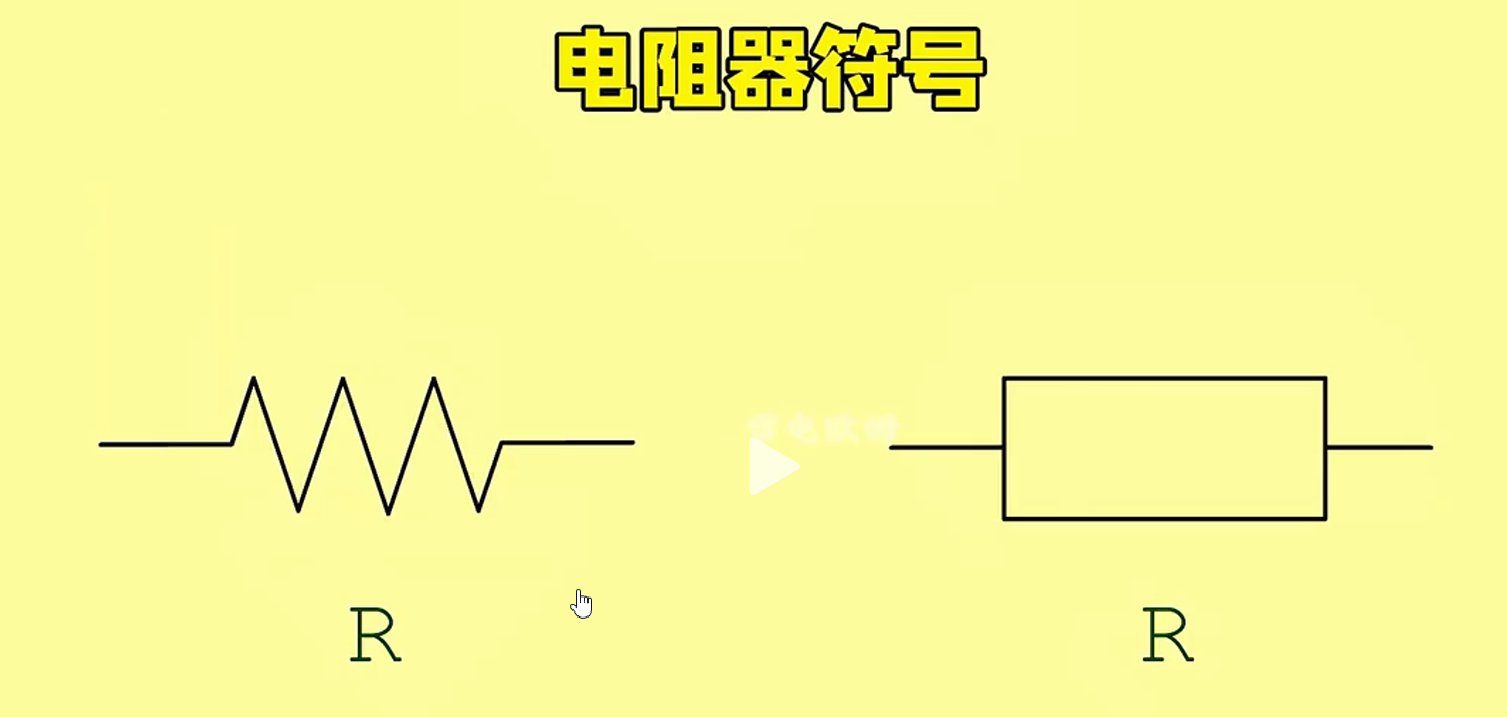

1、电阻

电阻器是电路中最基础且不可或缺的元器件,核心作用是阻碍电流流动,通过自身的 “电阻值” 来控制电路中的电压、电流,同时实现能量转换,是电路稳定运行的 “调节器”。

一、基本构成与工作原理

核心结构:主要由三部分组成。

电阻体:核心部分,由导电材料(如碳膜、金属膜、合金丝)制成,其材质和结构决定了电阻值的大小。

电极引脚:通常为铜制导线,用于将电阻体接入电路,传递电流。

外壳封装:多为陶瓷、塑料材质,起保护电阻体和绝缘的作用。

工作原理:电流通过电阻体时,导电材料内部的原子会对电子的运动产生阻碍。这个过程会将电能转化为热能(即 “焦耳热”),同时根据欧姆定律(I=U/R) ,在固定电压下,电阻值越大,电路中的电流就越小,从而实现对电流和电压的控制。

二、关键性能参数

选择电阻器时,需重点关注以下 4 个核心参数:

标称电阻值:电阻器的标准阻值,单位为欧姆(Ω),常用千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)表示。实际阻值会存在微小误差,需通过 “误差等级” 标注。

误差等级:表示实际阻值与标称阻值的偏差范围,常见等级有 ±5%(J 级)、±1%(F 级)、±0.1%(B 级)。精度要求高的电路(如测量仪器)需选择误差小的电阻。

额定功率:电阻器长期工作时能承受的最大功率,单位为瓦特(W),常用 1/8W、1/4W、1W、2W 等规格。若实际功率超过额定值,电阻会因过热烧毁。

温度系数:指环境温度变化时,电阻值的变化率,单位为 ppm/℃(每摄氏度百万分之一)。温度系数越小,电阻值受温度影响越小,稳定性越高,适用于高温或精密电路。

三、常见类型及特点

不同材质的电阻器性能差异较大,适用场景也不同,以下是 5 种常用类型:

类型 | 核心特点 | 典型应用 |

|---|---|---|

碳膜电阻 | 成本低、阻值范围广(1Ω-10MΩ),但精度低、稳定性差 | 普通民用电路(如收音机、玩具) |

金属膜电阻 | 精度高(误差 ±1% 以内)、稳定性好、温度系数小,价格略高 | 精密电路(如仪器仪表、工业控制) |

金属氧化膜电阻 | 耐高温、抗氧化性强、额定功率大,适合高温度环境 | 电源电路、汽车电子、大功率设备 |

线绕电阻 | 额定功率大(可达数百瓦)、精度高、耐高温,但高频性能差 | 大功率电路(如电机启动、电焊机) |

水泥电阻 | 功率大、散热好、耐冲击,外壳为陶瓷材质,体积较大 | 电源适配器、变频器、大功率家电 |

四、主要应用场景

基于 “限流、分压、耗能” 的核心特性,电阻器在电路中的应用极为广泛:

限流保护:串联在电路中限制电流大小,避免负载(如 LED 灯、三极管)因电流过大损坏。例如 LED 电路中,串联 1kΩ 左右的电阻可防止 LED 被烧毁。

分压取值:多个电阻串联组成 “分压电路”,从总电压中获取所需的特定电压。例如在传感器电路中,通过分压将传感器输出的高电压降至芯片可接收的低电压(如 5V 转 3.3V)。

信号衰减:在通信、音频电路中,降低信号幅度,避免过强的信号干扰后续元件。例如收音机的信号放大电路中,用电阻衰减输入信号,防止放大器过载。

负载耗能:作为 “假负载” 消耗多余电能,例如在电源测试中,用大功率电阻模拟实际负载,检测电源的输出稳定性;或在电容放电电路中,快速消耗电容储存的电能。

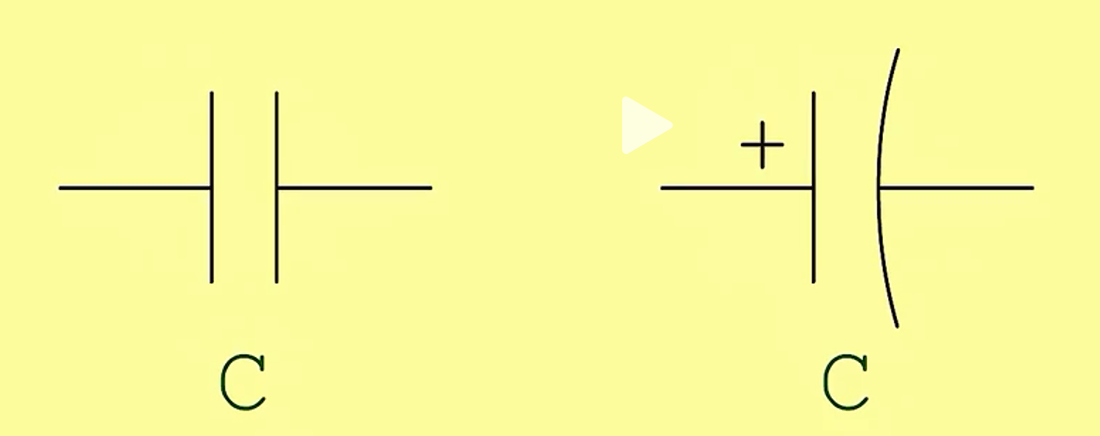

2、电容

电容器是电路中储存和释放电能的核心元器件,其本质是由两个导体极板和中间的绝缘介质组成,能基于 “充放电” 特性实现多种电路功能。

一、基本构成与工作原理

核心结构:由三部分组成,分别是两个相对的金属极板(通常为铝、铜等导电材料)、极板之间的绝缘介质(如陶瓷、电解纸、聚合物等),以及引出电流的电极引脚。

工作原理:

充电:当接入电源时,电源正极的正电荷会聚集到一个极板,负极的负电荷会聚集到另一个极板,电荷因介质阻隔无法直接流通,电能以 “电场能” 的形式储存在电容器中。

放电:当断开电源并接入回路时,两个极板上的异种电荷会通过外部回路相互中和,储存的电场能转化为电能释放,形成短暂电流。

二、关键性能参数

理解这些参数是选择和使用电容器的关键,主要包括以下 4 项:

电容量(C):表示储存电荷的能力,单位为法拉(F),常用毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)。容量越大,相同电压下能储存的电荷越多。

额定电压(Uₙₒₘ):电容器能长期安全工作的最高电压。实际使用时,电路电压必须低于额定电压,否则介质可能被击穿,导致电容器损坏或短路。

绝缘电阻:衡量介质绝缘性能的指标,阻值越大越好。绝缘电阻过低会导致电荷泄漏,影响充放电效率,甚至缩短使用寿命。

温度系数:指容量随温度变化的程度。不同介质的电容器温度系数差异大,例如陶瓷电容器可能随温度升高容量增加或减少,需根据使用环境选择。

三、常见类型及特点

不同介质的电容器性能差异显著,适用场景也不同,以下是 4 种最常用的类型:

类型 | 核心特点 | 典型应用 |

|---|---|---|

陶瓷电容器 | 体积小、成本低、高频性能好,但容量通常较小(多为 pF 级) | 手机、电脑主板(滤波、调谐)、射频电路 |

电解电容器 | 容量大(多为 μF 级)、价格适中,但高频性能差、有极性(正负极不可接反) | 电源适配器(滤波)、音响功放(耦合)、电机启动 |

钽电解电容器 | 容量大、体积小、寿命长、稳定性高,但额定电压较低、价格较高 | 智能手机、平板电脑(供电滤波)、精密仪器 |

薄膜电容器 | 绝缘电阻高、损耗低、高频性能优异,容量范围广 | 变频器、微波炉(高压滤波)、音响设备(信号耦合) |

四、主要应用场景

基于充放电及衍生特性,电容器在电路中的应用覆盖多个领域:

电源滤波:在直流电源电路中,滤除整流后的电压波动,输出平稳直流电,例如手机充电器、电脑电源都依赖此功能。

信号耦合与隔直:在音频、视频电路中,传递交流信号(如声音、图像信号),同时阻断前后级的直流电压,避免相互干扰。

定时与振荡:与电阻、电感配合组成 RC/LC 振荡电路,产生特定频率的信号,用于定时器(如洗衣机倒计时)、收音机选台。

能量存储与释放:在相机闪光灯中,快速充电后瞬间释放大量能量,产生强光;在主板 BIOS 中,断电后释放电能,防止数据丢失。

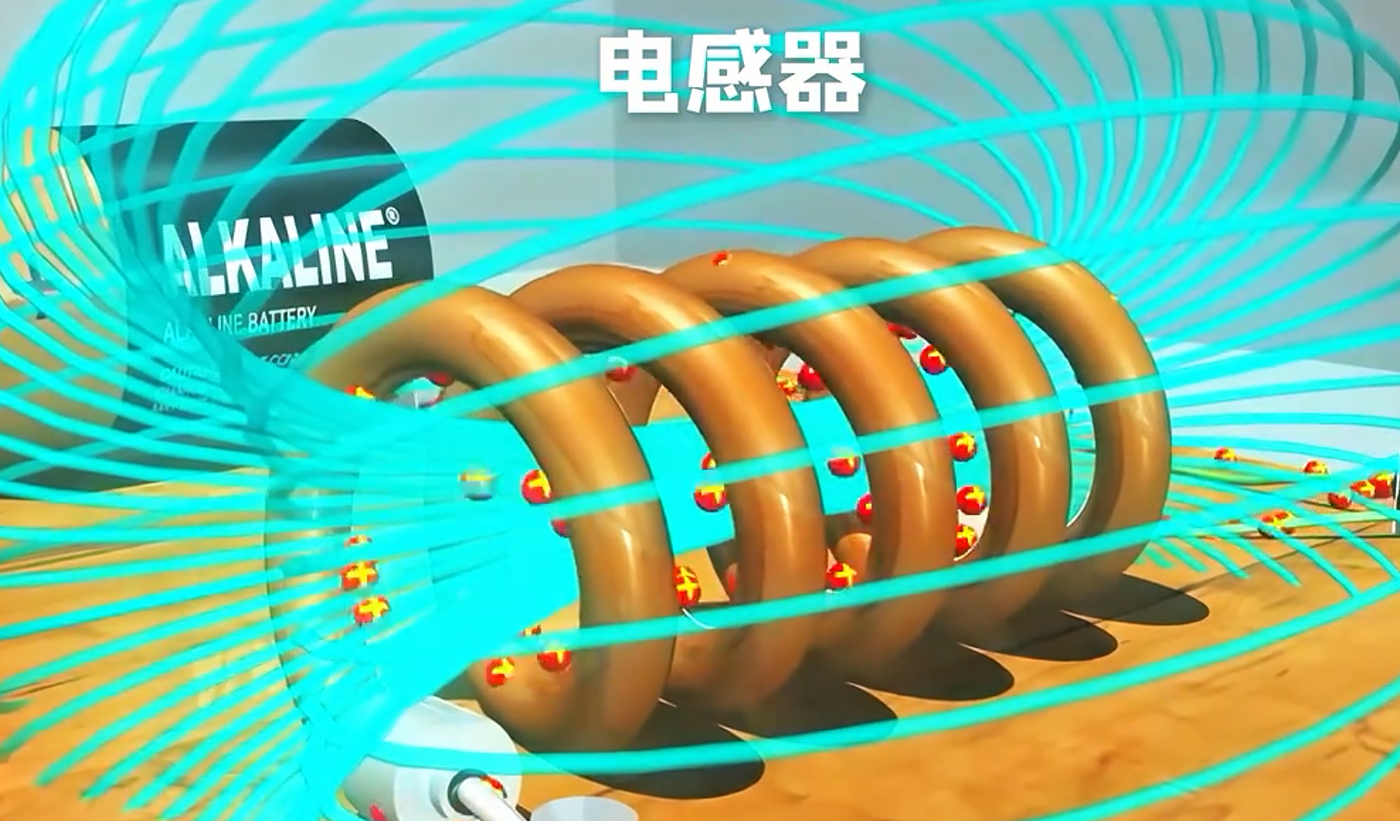

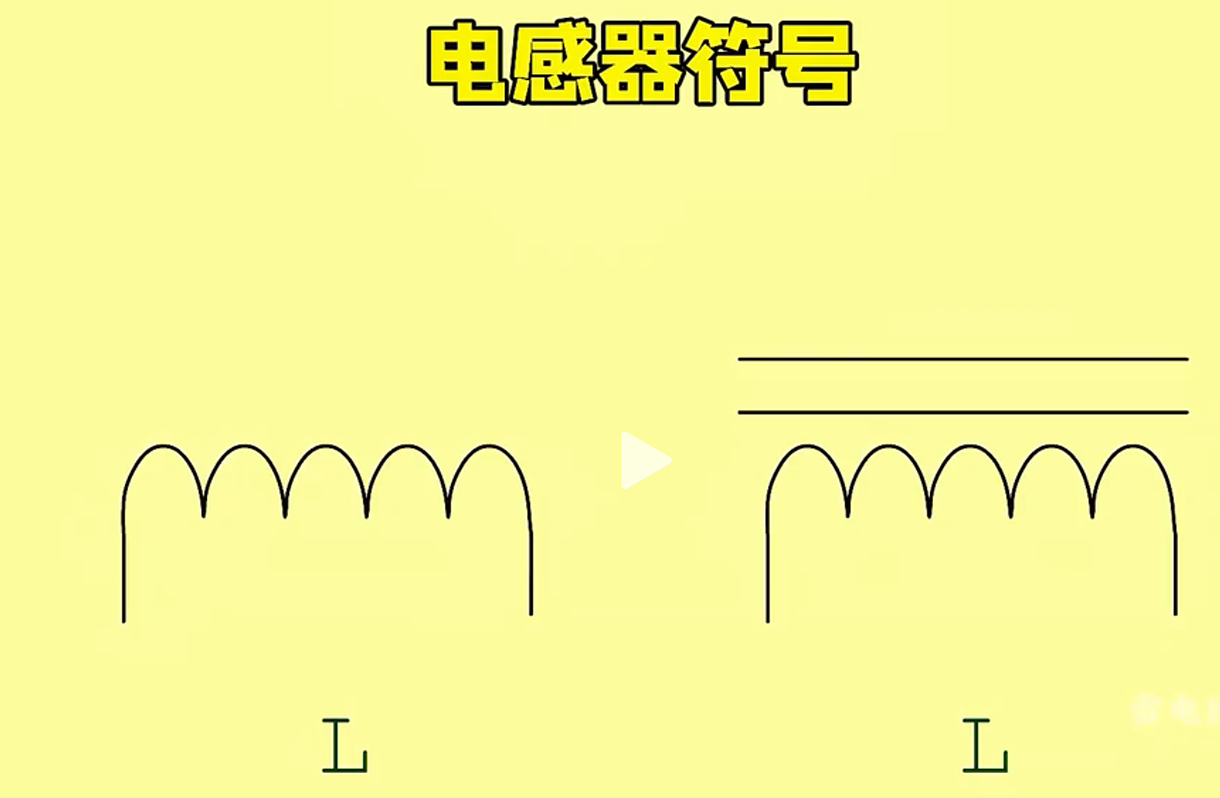

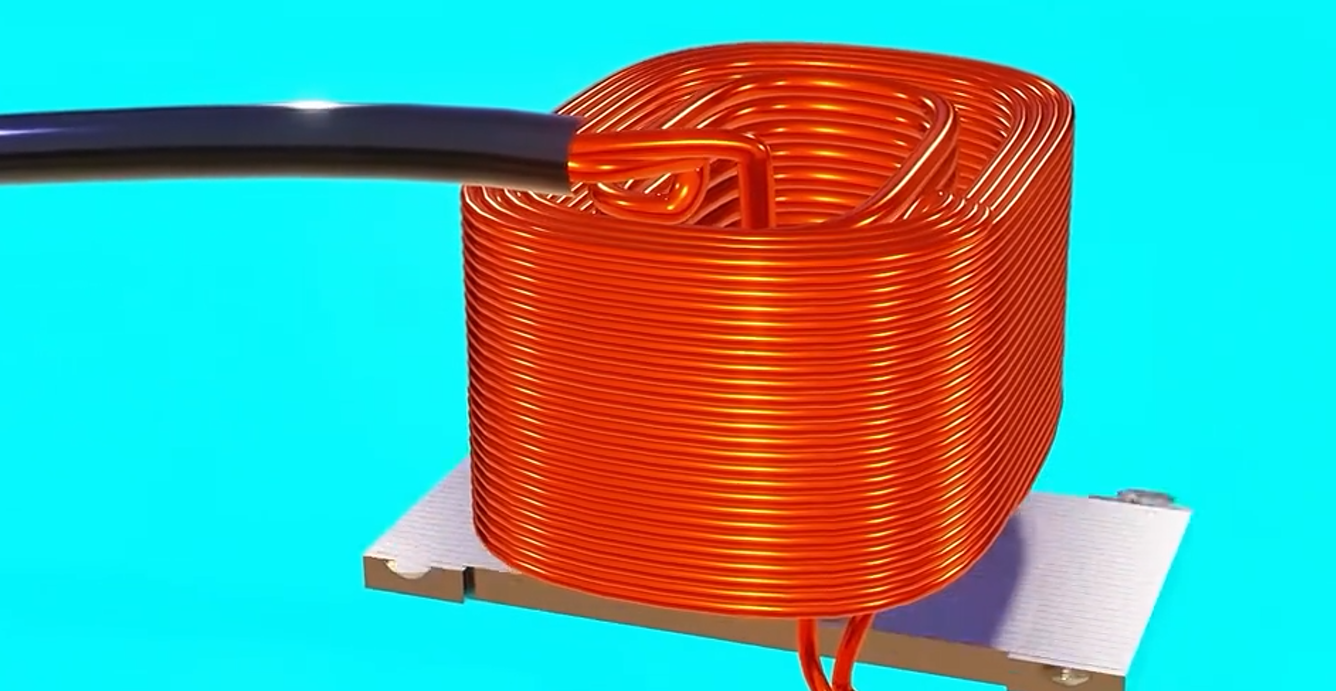

3、电感

电感器是利用电磁感应原理工作的核心元器件,核心功能是储存和释放磁场能,能对电流的变化产生阻碍作用,相当于电路中的 “电流缓冲器”,广泛用于滤波、储能和信号处理等场景。

一、基本构成与工作原理

核心结构:主要由两部分组成。

线圈:通常由漆包线(如铜线)绕制在绝缘骨架上,线圈的匝数、线径和绕制方式直接影响电感值大小。

磁芯 / 铁芯:部分电感器会在骨架中加入磁芯(如铁氧体)或铁芯,目的是增强线圈周围的磁场,提升电感值;无磁芯的则称为 “空芯电感”。

工作原理:基于电磁感应定律,当电流通过线圈时,线圈周围会产生磁场,电能转化为磁场能储存起来(此过程无明显阻碍);当电流突然增大或减小时,磁场会发生变化,线圈会感应出一个 “反向电动势”,阻碍电流的变化 —— 电流增大时阻碍其变大,电流减小时阻碍其变小,从而实现对电流的 “缓冲”。

二、关键性能参数

选择电感器时,需重点关注以下 4 个核心参数:

电感值(L):表示储存磁场能的能力,单位为亨利(H),常用毫亨(mH)、微亨(μH)、纳亨(nH)。电感值越大,对电流变化的阻碍作用越强。

额定电流:电感器长期工作时能承受的最大电流。若实际电流超过额定值,线圈会因过热烧毁,或磁芯因磁饱和导致电感值大幅下降。

直流电阻(DCR):线圈本身的电阻值,通常越小越好。DCR 过大会导致电流通过时产生额外损耗(即 “铜损”),影响电路效率。

品质因数(Q 值):衡量电感器能量储存与损耗比例的指标,Q 值越高,能量损耗越小,效率越高。高频电路(如射频电路)对 Q 值要求更高。

三、常见类型及特点

不同结构和用途的电感器性能差异显著,以下是 4 种常用类型:

类型 | 核心特点 | 典型应用 |

|---|---|---|

贴片电感 | 体积小、重量轻、适合自动化焊接,电感值多为 μH 或 nH 级 | 智能手机、电脑主板、蓝牙耳机(滤波、供电) |

功率电感 | 额定电流大、耐温性好,多带有磁屏蔽结构,避免磁场干扰 | 电源适配器、充电宝、汽车电子(DC-DC 电路储能) |

空芯电感 | 无磁芯,Q 值高、高频性能优异,但电感值小,易受外部磁场影响 | 射频电路、无线通信设备(信号调谐、滤波) |

共模电感 | 由两个绕向相反的线圈组成,仅抑制共模干扰(如电磁辐射),不影响正常信号 | 电源接口、USB 线、显示器(抗电磁干扰 EMC) |

四、主要应用场景

基于 “阻碍电流变化、储存磁场能” 的核心特性,电感器在电路中应用广泛:

滤波降噪:与电容器组成 “LC 滤波电路”,滤除电源或信号中的高频杂波。例如电脑电源中,用电感和电容配合,输出更纯净的直流电。

储能与稳压:在开关电源(如手机充电器)中,电感器在通电时储存磁场能,断电时释放能量,配合电容实现电压稳定,提升电源转换效率。

信号调谐:与电容器组成 “LC 谐振电路”,选择特定频率的信号。例如收音机中,通过调整电感或电容值,“捕捉” 不同电台的频率信号。

抗电磁干扰:共模电感用于抑制电路中的共模干扰,例如 USB 数据线中串联共模电感,减少设备对外的电磁辐射,同时防止外部干扰影响设备。

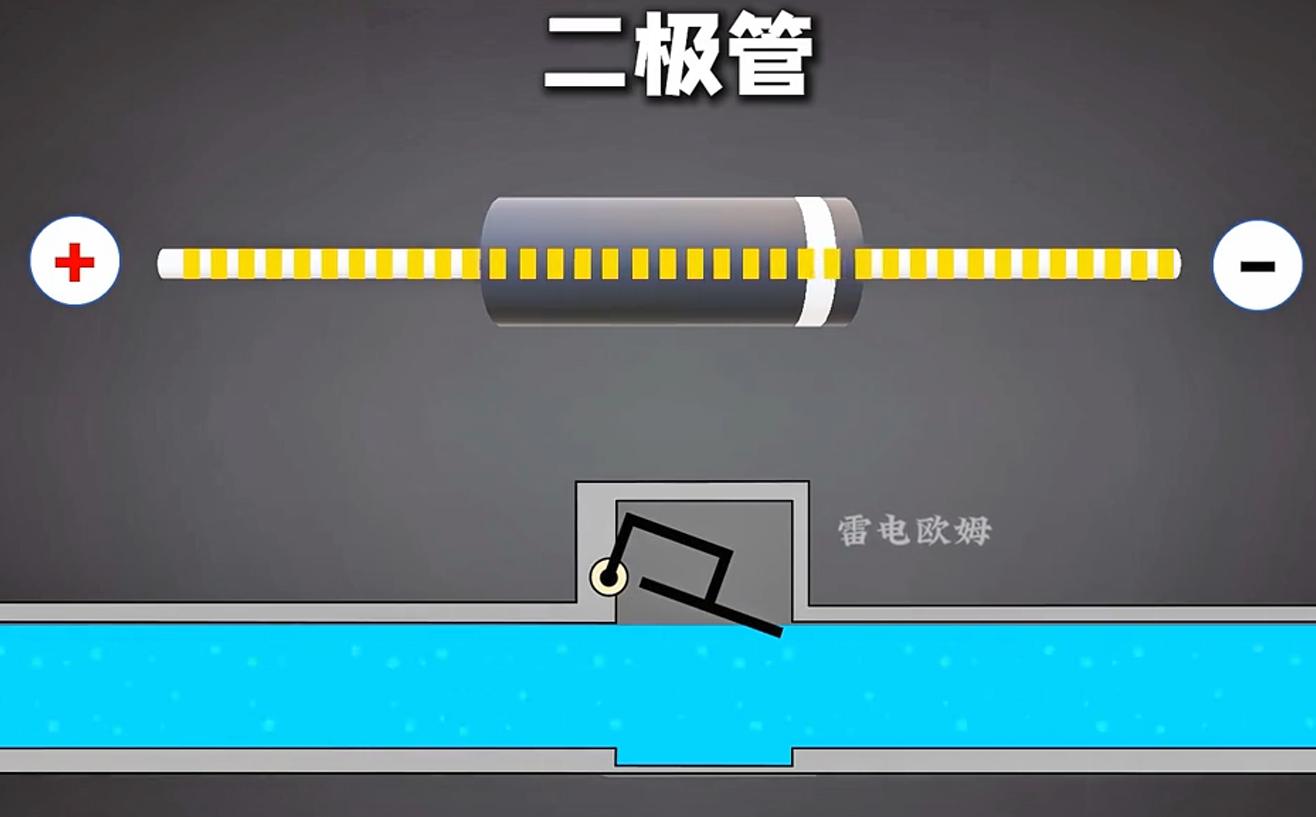

4、二极管

二极管是具有单向导电特性的核心半导体元器件,核心功能是只允许电流从一个方向通过,阻止反向电流,相当于电路中的 “单向阀门”,广泛用于整流、检波、稳压等场景。

一、基本构成与工作原理

核心结构:由半导体材料(如硅、锗)制成的 PN 结组成,再引出两个电极并封装。

P 型半导体:内部空穴浓度高,作为二极管的正极(阳极)。

N 型半导体:内部自由电子浓度高,作为二极管的负极(阴极)。

PN 结:P 型与 N 型半导体交界处形成的特殊区域,是实现单向导电的关键。

工作原理:

正向导通:当正极接电源正极、负极接电源负极时,外部电压克服 PN 结的内电场,电流可顺利通过,此时二极管电阻极小,导通电压通常为 0.2-0.7V(锗管 0.2V,硅管 0.7V)。

反向截止:当正负极接反时,外部电压会增强 PN 结的内电场,几乎没有电流通过,此时二极管电阻极大,相当于开路,仅存在微弱的反向漏电流。

二、关键性能参数

选择二极管时,需重点关注以下 4 个核心参数:

最大正向整流电流(IF):二极管长期工作时,允许通过的最大正向平均电流。若实际电流超过此值,二极管会因过热烧毁。

最高反向工作电压(VRM):二极管长期工作时,允许承受的最大反向电压。若反向电压超过此值,PN 结可能被击穿,导致二极管损坏或反向漏电剧增。

正向导通电压(VF):二极管正向导通时,两端的电压降。此值越小,电能损耗越少,硅管约 0.7V,锗管约 0.2V。

反向漏电流(IR):二极管反向截止时,通过的微弱电流。此值越小,二极管的单向导电性能越好,通常随温度升高而增大。

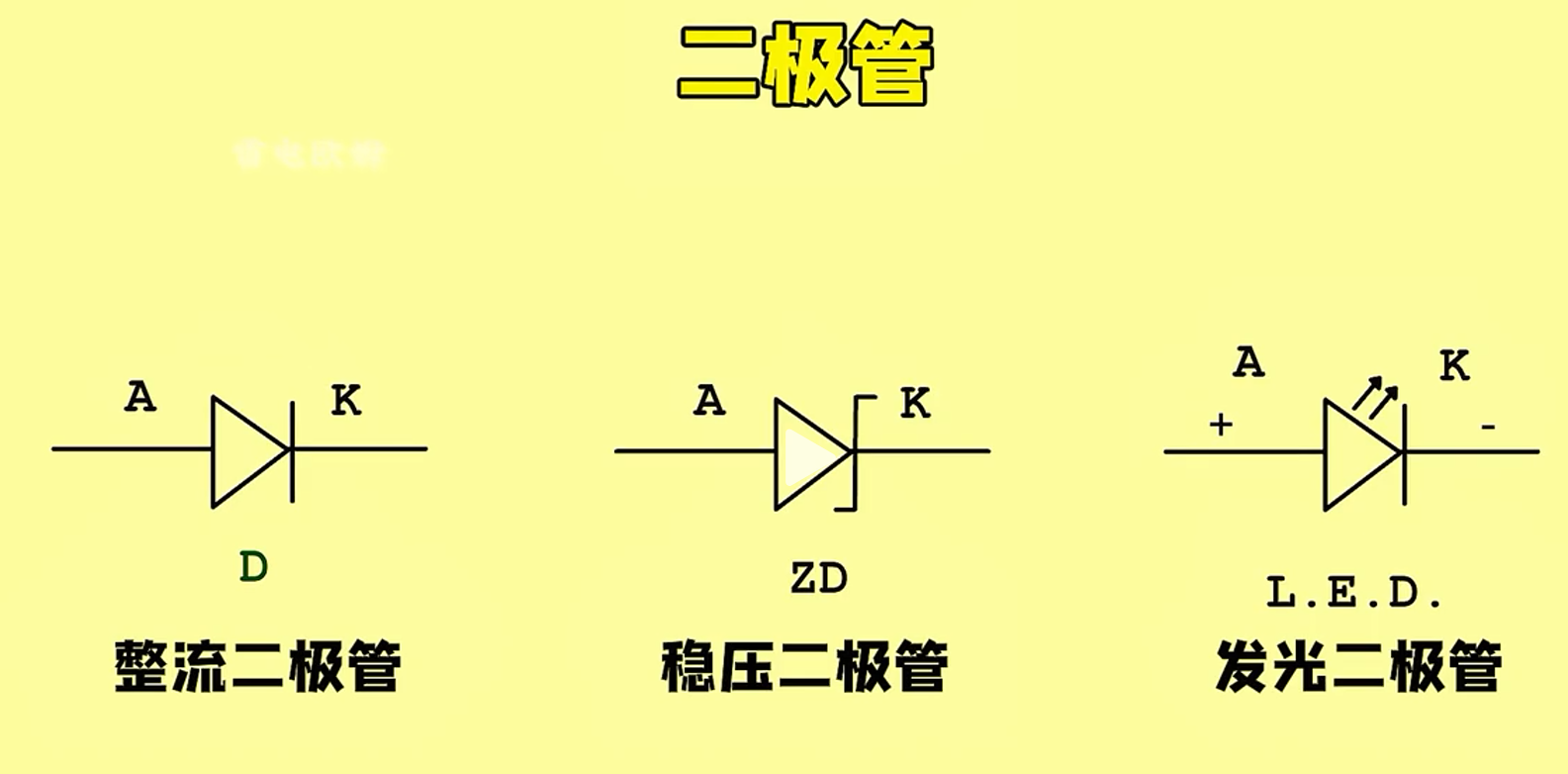

三、常见类型及特点

不同用途的二极管结构和性能差异显著,以下是 5 种常用类型:

类型 | 核心特点 | 典型应用 |

|---|---|---|

整流二极管 | 正向电流大、反向耐压高,专门用于将交流电转为直流电 | 电源适配器、充电器、整流电路 |

稳压二极管(齐纳二极管) | 反向击穿后,两端电压保持稳定,不随反向电流变化 | 电路稳压(如 5V、12V 供电)、过压保护 |

发光二极管(LED) | 正向导通时会发光,发光颜色由半导体材料决定(红、绿、蓝等) | 指示灯(电源灯、信号灯)、显示屏(LED 屏)、照明 |

肖特基二极管 | 正向导通电压低(0.1-0.4V)、开关速度快,反向耐压较低 | 高频整流、开关电源、手机充电器(降低损耗) |

变容二极管 | 反向电压变化时,PN 结电容会随之变化,可通过电压控制电容值 | 收音机、电视机调谐电路(选台、选频道) |

四、主要应用场景

基于 “单向导电” 及衍生特性,二极管在电路中应用广泛:

整流:利用单向导电特性,将交流电转为直流电。例如桥式整流电路中,4 个整流二极管配合,可将正弦交流电转为全波直流电,是电源电路的核心环节。

稳压:稳压二极管工作在反向击穿区,两端电压稳定,可作为简易稳压电路,为芯片、传感器等提供稳定电压,防止电压波动损坏设备。

指示:发光二极管正向导通时发光,常用于设备的状态指示,如电源通电(红灯亮)、工作正常(绿灯亮)、故障报警(红灯闪烁)。

开关:二极管开关速度快,可在电路中作为电子开关,控制电流的通断,常见于高频电路、数字电路中。

检波:在无线电接收电路中,利用单向导电特性,从调幅信号中提取出音频信号,实现 “检波” 功能,是收音机、对讲机的关键元件。

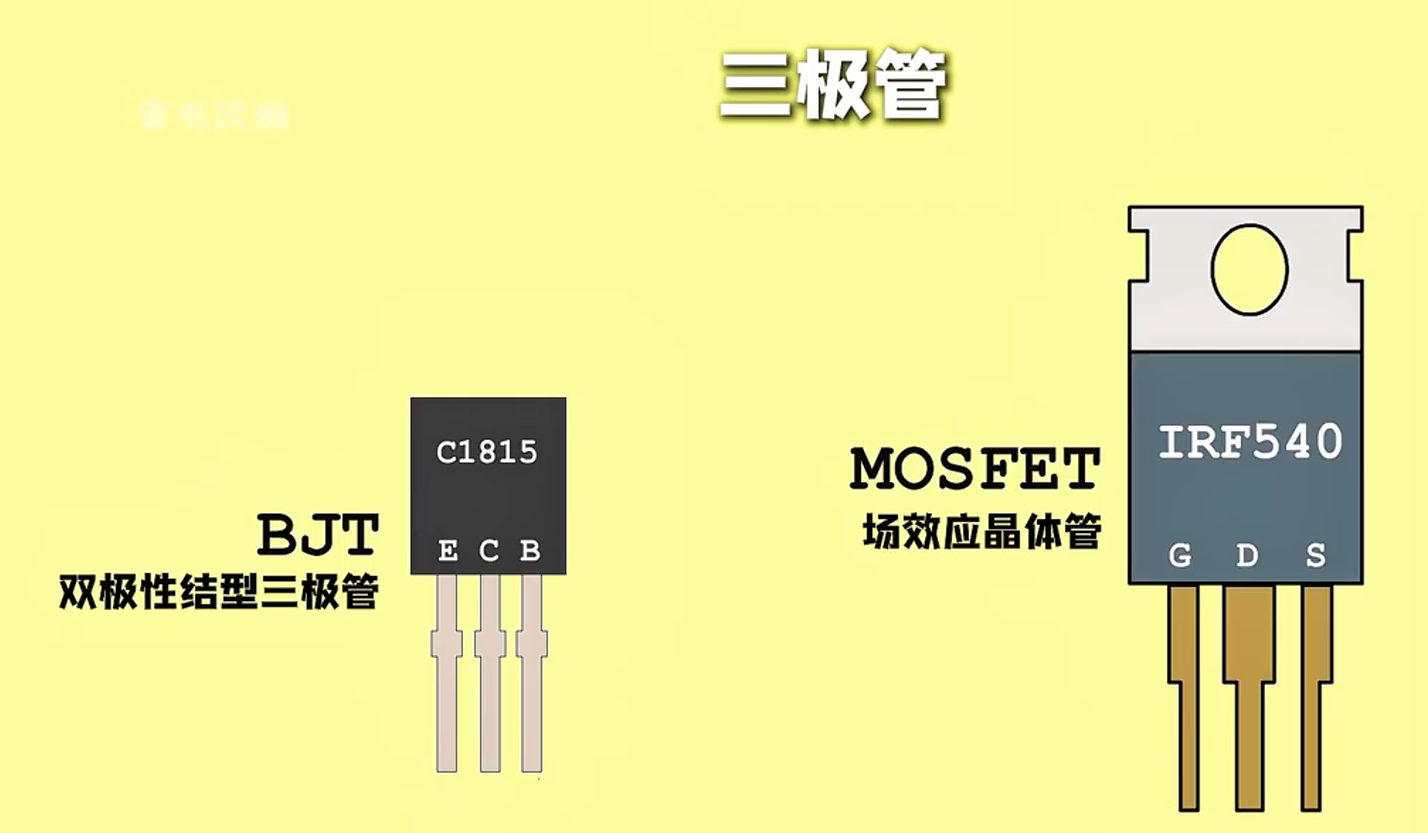

5、三极管

三极管是一种具有电流放大功能的核心半导体元器件,核心作用是通过微弱的基极电流控制较大的集电极电流,相当于电路中的 “电流放大器” 或 “电子开关”,是构成放大电路、振荡电路和数字逻辑电路的基础。

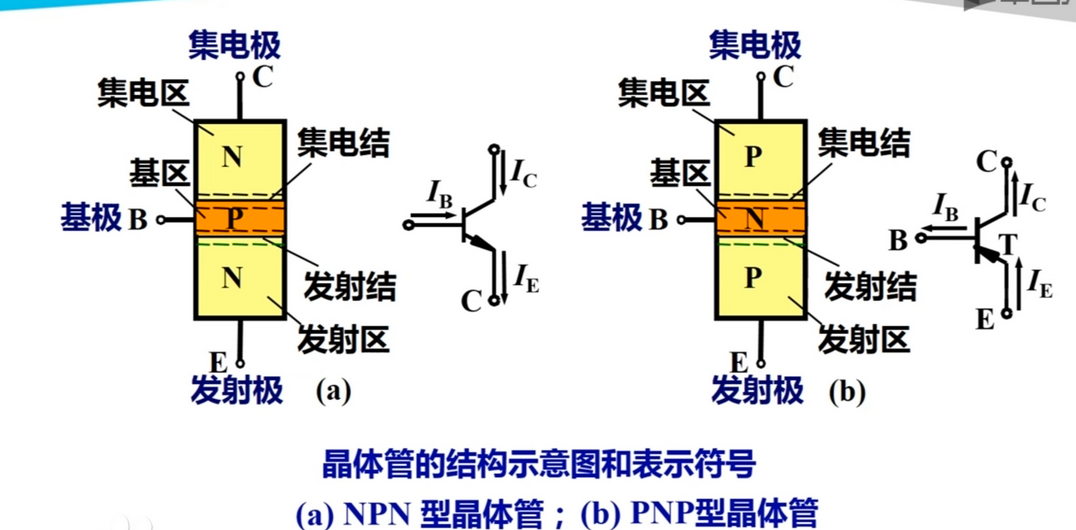

一、基本构成与工作原理

核心结构:由三个掺杂不同的半导体区域(发射区、基区、集电区)组成,形成两个 PN 结,引出三个电极。

发射区(E 极):掺杂浓度高,负责发射载流子(电子或空穴)。

基区(B 极):掺杂浓度低、区域薄,是控制载流子传输的关键。

集电区(C 极):面积大,负责收集从发射区过来的载流子。

按结构可分为 NPN 型和 PNP 型,目前电路中以 NPN 型为主。

工作原理:以常用的 NPN 型三极管为例,需满足 “发射结正偏、集电结反偏” 的条件。

发射结正偏:基极电压高于发射极电压,使发射区的电子大量注入基区。

集电结反偏:集电极电压高于基极电压,将基区中大部分电子 “拉” 到集电区,形成较大的集电极电流。

微弱的基极电流(IB)变化,会带动集电极电流(IC)成比例变化,实现电流放大,放大倍数用 β 表示(IC = β×IB)。

二、关键性能参数

选择三极管时,需重点关注以下 5 个核心参数:

电流放大倍数(β):衡量三极管放大能力的指标,β 值通常在 20-200 之间。β 值过大易导致电路不稳定,过小则放大效果差,需根据电路需求选择。

集电极最大允许电流(ICM):三极管长期工作时,集电极允许通过的最大电流。超过此值会导致 β 值大幅下降,甚至烧毁三极管。

集电极 - 发射极击穿电压(VCEO):基极开路时,集电极与发射极之间能承受的最高电压。超过此值会导致三极管击穿损坏。

集电极最大允许功率损耗(PCM):三极管工作时,集电结产生的热量不能超过的最大功率。超过此值会因过热烧毁,实际使用中需注意散热。

特征频率(fT):当三极管的放大倍数 β 下降到 1 时的频率,是衡量三极管高频性能的指标。高频电路(如射频电路)需选择 fT 高的三极管。

三、常见类型及特点

不同用途的三极管性能差异显著,以下是 4 种常用类型:

类型 | 核心特点 | 典型应用 |

|---|---|---|

小信号三极管 | 功率小、电流放大倍数稳定,适合处理微弱信号 | 音频放大电路(如收音机、耳机放大器)、信号检测电路 |

功率三极管 | 额定电流大、功率损耗高,需搭配散热片使用 | 电机驱动、电源开关、大功率放大(如音响功放) |

开关三极管 | 开关速度快、饱和压降小,主要工作在导通或截止状态 | 数字逻辑电路(如单片机控制)、电源开关、LED 驱动 |

高频三极管 | 特征频率(fT)高,适合高频信号处理 | 射频电路(如手机、对讲机)、高频振荡电路、雷达设备 |

四、主要应用场景

基于 “电流放大” 和 “电子开关” 两大核心特性,三极管在电路中应用广泛:

信号放大:利用电流放大特性,将微弱信号(如麦克风输出的音频信号、传感器输出的检测信号)放大到足够幅度,供后续电路处理,是音响、仪器仪表的核心元件。

电子开关:工作在 “饱和导通” 或 “截止” 状态,通过基极电流控制集电极电流的通断。例如在单片机电路中,控制 LED 灯亮灭、继电器吸合 / 断开、电机启停。

稳压电路:与其他元件配合组成线性稳压电源,通过三极管的电流调节作用,稳定输出电压,为芯片、模块提供稳定供电,如早期的 7805 稳压电路。

振荡电路:与电阻、电容、电感配合,利用三极管的放大作用和正反馈,产生特定频率的交流信号,用于定时器、信号发生器、收音机本地振荡电路。

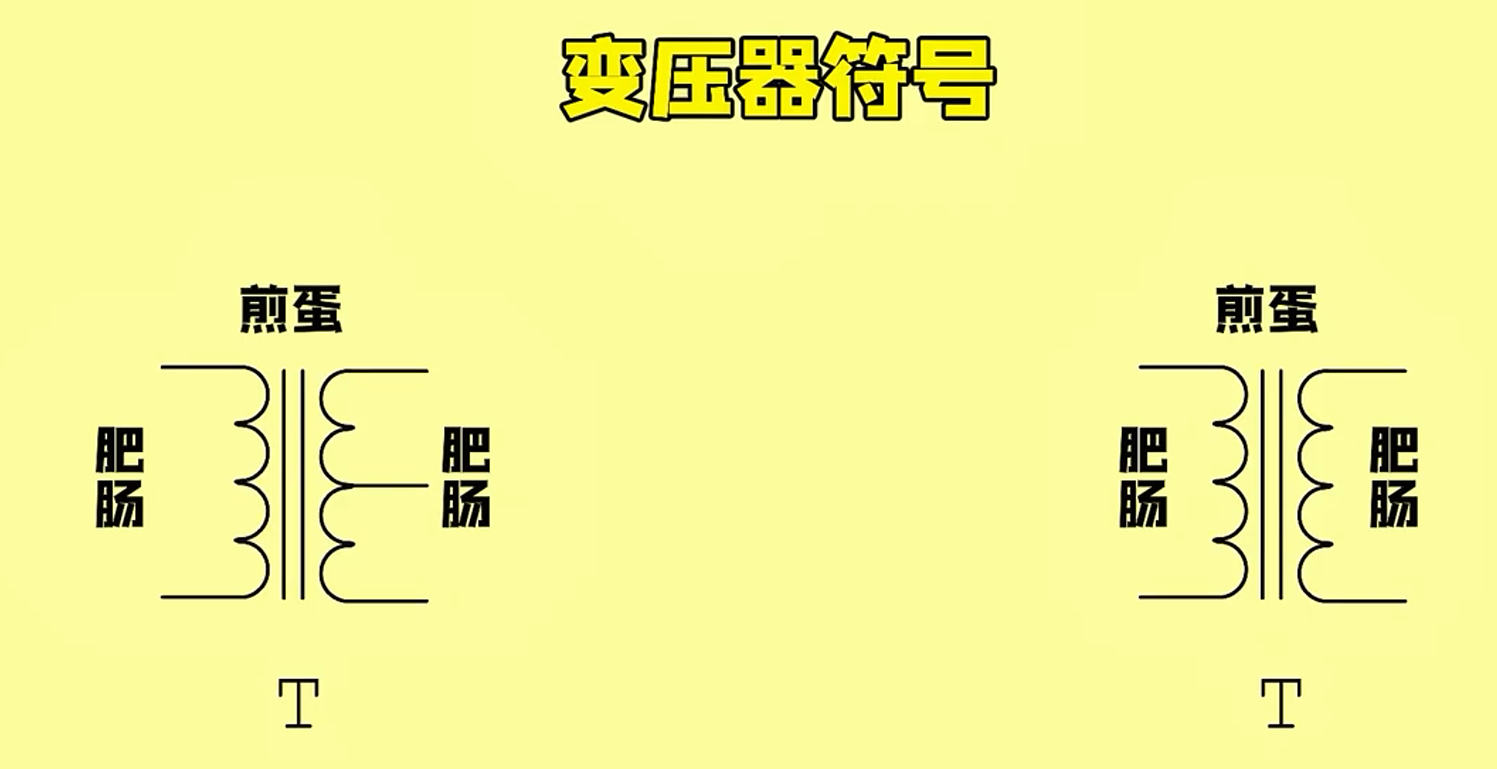

6、变压器

变压器是利用电磁感应原理实现电能传递的核心元器件,核心功能是改变交流电压的大小,同时可实现电流变换、阻抗匹配和电气隔离,是电力传输、电子设备供电的关键部件。

一、基本构成与工作原理

核心结构:主要由三部分组成,结构对称且相互绝缘。

铁芯:由高导磁率的硅钢片叠压而成,作用是集中磁场,减少磁损耗。

初级线圈(原线圈):接入输入交流电源的线圈,负责接收电能并产生交变磁场。

次级线圈(副线圈):输出电能的线圈,通过磁场感应产生感应电动势,实现电压转换。

工作原理:基于电磁感应中的 “互感现象”,具体过程分为三步:

初级线圈接入交流电源后,电流通过线圈产生交变磁场,磁场通过铁芯传递到次级线圈。

交变磁场穿过次级线圈,使次级线圈感应出与磁场变化频率相同的感应电动势(电压)。

电压变换规律由初、次级线圈的匝数比决定,公式为:U₁/U₂ = N₁/N₂(U 为电压,N 为匝数)。匝数比越大,次级电压与初级电压的差值越大。

二、关键性能参数

选择变压器时,需重点关注以下 5 个核心参数,它们直接决定了变压器的适用场景和安全性能:

变比(匝数比):初级线圈匝数与次级线圈匝数的比值,决定了输入电压与输出电压的比例,是电压转换的核心指标。

额定功率(Pₙ):变压器长期安全工作时,能传递的最大有功功率,单位为瓦特(W)或千伏安(kVA,大功率变压器)。实际负载功率不得超过额定功率,否则会因过热烧毁。

额定电压(U₁ₙ、U₂ₙ):初级线圈的额定输入电压和次级线圈的额定输出电压(空载时)。例如 “220V/12V” 变压器,指初级额定电压 220V,次级额定电压 12V。

效率(η):输出功率与输入功率的比值,通常用百分比表示。效率越高,电能损耗(铜损、铁损)越小,常见小型变压器效率约 80%-95%,电力变压器效率可达 98% 以上。

绝缘等级:衡量变压器绝缘材料耐热能力的指标,分为 A 级(105℃)、B 级(130℃)、H 级(180℃)等。绝缘等级决定了变压器的最高允许工作温度,需根据使用环境选择。

三、常见类型及特点

根据用途、结构和冷却方式,变压器可分为多种类型,以下是 4 种最常用的类别:

类型 | 核心特点 | 典型应用 |

|---|---|---|

电源变压器 | 结构简单、变比固定,主要用于将 220V/380V 市电转换为低电压(如 5V、12V、24V) | 手机充电器、电脑电源适配器、家用电器(如路由器、机顶盒) |

电力变压器 | 功率大(几十 kVA 至数万 MVA)、效率高、体积大,多采用油冷或风冷散热 | 电网输电(如变电站将高压电转为低压电供居民使用)、工厂高压设备供电 |

隔离变压器 | 初、次级线圈匝数相等(变比 1:1),无电气连接,仅通过磁场传递电能,可实现电气隔离 | 医疗设备(如手术器械电源)、精密仪器(如示波器),防止漏电触电 |

高频变压器 | 工作频率高(通常>20kHz)、体积小、效率高,线圈多采用漆包线绕制在高频磁芯上 | 开关电源(如笔记本充电器)、逆变器、射频通信设备 |

四、主要应用场景

基于 “电压转换、电气隔离、阻抗匹配” 三大核心能力,变压器的应用覆盖电力、电子、通信等多个领域:

电压变换:这是最核心的应用,分为 “升压” 和 “降压” 两种场景。

升压:电力系统中,通过升压变压器将发电机输出的低压电(如 10kV)升至高压电(如 220kV、500kV),减少输电过程中的电能损耗。

降压:通过降压变压器将高压电逐步降至民用或工业用低压电(如 220V、380V),或为电子设备提供低电压(如手机充电器将 220V 转为 5V)。

电气隔离:隔离变压器通过磁场传递电能,初、次级线圈无直接电气连接,可切断火线与负载之间的漏电回路,保护人身和设备安全,常用于医疗、精密仪器领域。

阻抗匹配:在通信、音频电路中,通过变压器调整负载阻抗,使信号源与负载阻抗匹配,最大化传递信号功率,减少信号反射和失真。

电流变换:特殊的 “电流互感器”(一种变压器)可将大电流转换为小电流(如 1000A/5A),配合电流表测量高电流,或用于继电保护电路。

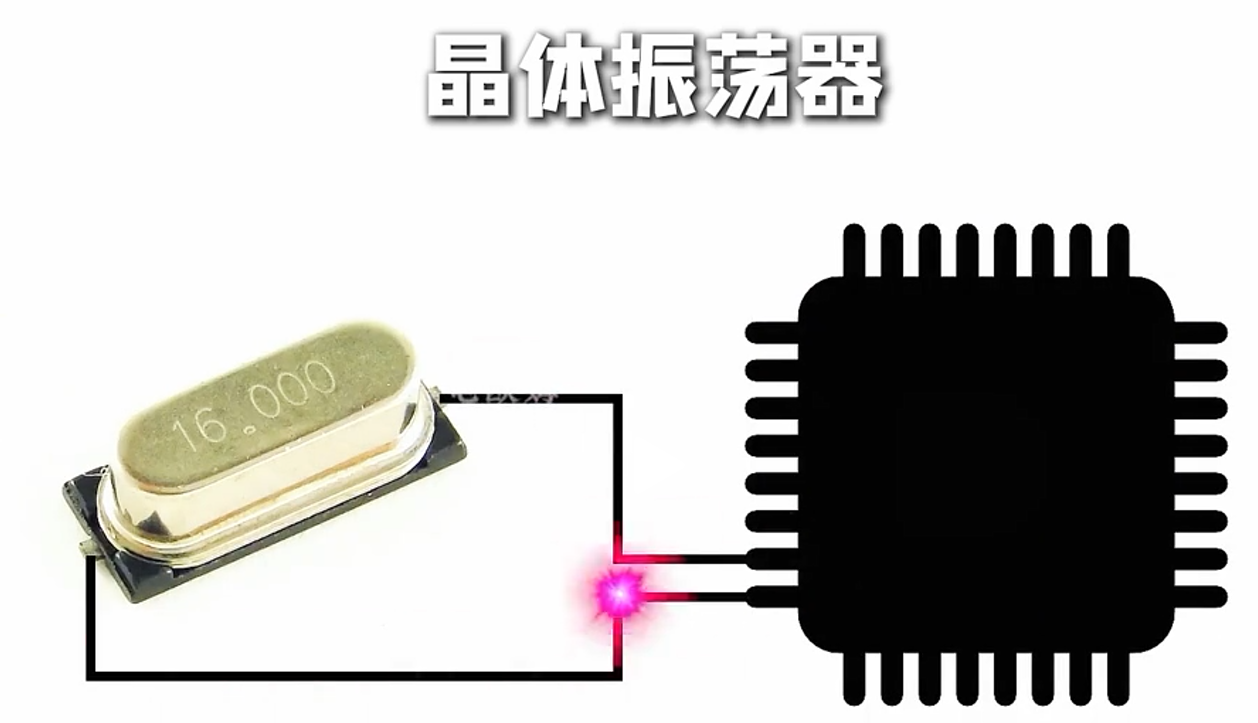

7、晶体振荡器

晶体振荡器(简称 “晶振”)是能产生高精度、高稳定性频率信号的核心元器件,核心功能是为电路提供基准时钟信号,相当于电子设备的 “时间基准”,是保证数字电路、通信设备时序同步的关键。

一、基本构成与工作原理

核心结构:主要由两部分组成,二者协同实现稳定振荡。

石英晶体谐振器:核心部件,由石英晶体切割成薄片后,两面镀上金属电极制成。石英晶体具有 “压电效应”,这是实现振荡的物理基础。

振荡电路:通常由三极管、场效应管或专用芯片组成,与石英晶体配合,为晶体提供能量补充,维持持续、稳定的振荡。

工作原理:基于石英晶体的 “压电效应” 和 “谐振特性”,具体过程分三步:

振荡电路向石英晶体输入交变电压,晶体因压电效应产生机械振动。

当输入电压的频率与晶体的 “固有谐振频率” 一致时,晶体发生谐振,振动幅度最大,输出的电信号最强。

振荡电路将晶体输出的信号放大后,一部分反馈给晶体继续补充能量,形成持续振荡,最终输出稳定的正弦波或方波时钟信号。

二、关键性能参数

选择晶振时,需重点关注以下 5 个核心参数,它们直接决定了时钟信号的精度和稳定性:

标称频率(f₀):晶振输出的基准频率,单位为赫兹(Hz),常用千赫兹(kHz)、兆赫兹(MHz)表示,如 8MHz、26MHz,需与电路需求完全匹配。

频率稳定度:衡量晶振输出频率随环境变化的偏差程度,是核心指标。通常用 ppm(百万分之一)表示,如 ±10ppm、±20ppm,数值越小,稳定性越高。

工作温度范围:晶振能正常工作的温度区间,常见范围有 - 20℃~70℃(工业级)、-40℃~85℃(宽温级)。超出范围会导致频率稳定度下降,甚至无法工作。

负载电容(CL):晶振正常振荡所需的外部电容值,单位为皮法(pF),如 12pF、20pF。实际电路中需外接对应容量的电容,否则会导致输出频率偏移。

起振时间:晶振从通电到输出稳定频率信号所需的时间,单位为毫秒(ms)或微秒(μs)。起振时间越短,设备启动速度越快,适合对启动时间敏感的电路。

三、常见类型及特点

根据封装形式、输出信号类型和功能,晶振可分为多种类型,以下是 4 种常用类别:

类型 | 核心特点 | 典型应用 |

|---|---|---|

插件晶振(DIP) | 封装为双列直插式,体积较大,安装方便,成本低 | 早期家电(如老式洗衣机、电视机)、工业控制设备 |

贴片晶振(SMD) | 封装为贴片式(如 3225、2520 规格),体积小、抗震性好,适合自动化焊接 | 智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表 |

有源晶振(OSC) | 内置振荡电路,通电即可输出稳定信号,无需外部电路配合,频率稳定性更高 | 高端通信设备(如路由器、交换机)、FPGA/CPU 时钟电路 |

温补晶振(TCXO) | 内置温度补偿电路,可抵消温度变化对频率的影响,频率稳定度极高(可达 ±0.1ppm) | GPS 模块、卫星通信设备、高精度测量仪器 |

四、主要应用场景

基于 “提供高精度时钟信号” 的核心能力,晶振的应用覆盖所有需要时序同步的电子设备:

数字电路时序同步:为 CPU、单片机、FPGA 等数字芯片提供时钟信号,控制数据的读取、运算和传输节奏。例如电脑 CPU 的运行频率(如 3.0GHz),本质是由晶振信号倍频而来。

通信设备信号调制 / 解调:在手机、路由器、基站等设备中,晶振提供基准频率,保证射频信号的调制精度和接收端的解调准确性,避免信号失真或通信中断。

计时设备精准计时:在电子钟、手表、计时器中,晶振的稳定频率决定了计时精度。例如常见的 32.768kHz 晶振,因频率精准且功耗低,广泛用于手表和手机闹钟电路。

工业控制与测量:在 PLC(可编程逻辑控制器)、传感器、示波器等设备中,晶振提供稳定时钟,确保控制指令的同步执行和测量数据的精准采集。