2025时空低空经济发展现状与智能化趋势

一、现状:政策与规模双轮驱动,低空经济驶入快车道

2025年,中国低空经济迎来历史性节点。据预测,市场规模将突破1.5万亿元,2035年有望达3.5万亿元,成为新质生产力的核心引擎。政策层面,中央连续将低空经济写入政府工作报告,空域划分逐步完善,深圳、合肥等20余省市出台专项规划,产业正式进入"有法可依、有章可循"的新阶段。技术应用已从单一无人机作业,扩展到物流配送、应急救援、空中游览等100余个场景,仅无人机物流日均配送量就超50万单。

然而挑战犹存:空域资源分配矛盾突出,监管体系尚未全覆盖,部分航空器仍处于"半智能"状态。正如中国工程院院士刘经南所言:"低空飞行器必须实现‘看得见、呼得着、管得住’"。

二、核心技术:时空智能构建"数字基座",三大技术支柱浮出水面

1. 北斗时空基准网络:低空的"导航神经"

北斗系统凭借厘米级定位、纳秒级授时能力,成为低空经济不可或缺的时空安全基础设施。在贵阳数博会上,刘经南院士强调:"北斗为飞行器提供全天候时空基准,是低空监管的‘生命线’"。海格通信等企业已推出天地一体通信网络,实现飞行器全链路追踪。

2. AI+实景三维:智能决策的"数字大脑"

武汉大势智慧研发的行业首个低空三维AI智算平台,通过无人机采集实景数据,构建城市级三维地图。该平台可动态规划航线、智能避障,响应速度达毫秒级,已在多个智慧城市落地。同济大学白皮书指出,此类技术使低空系统具备"从感知到决策"的闭环能力。

3. 多源融合监管系统:空中的"交通指挥塔"

核心在于打通"陆海天网"数据壁垒。深圳电信开发的低空运行管理平台,融合5G、大数据、云计算技术,实现万架级无人机协同调度。海格通信更提出"三网合一"方案:

- 北斗时空基准网(定位)

- 天地通信网(数据传输)

- 空域监管网(风险预警)

- 形成立体化监管生态。

三、智能化趋势:从工具革命到生产力革命

1. 载具智能化:eVTOL开启"空中出租车"时代

2025年被称为"eVTOL商用元年"。亿航智能、小鹏汇天等企业的电动垂直起降飞行器,通过AI自主导航系统,实现复杂环境下的精准起降。其核心突破在于:

- 多传感器融合避障(精度达0.1米)

- 群体智能协同算法

- 超轻量化复合材料

2. 基建数字化:低空智联网加速成型

政策明确提出建设"路空一体"基础设施:

- 智慧起降场

:全国规划超500个垂直起降点

- 数字空域地图

:动态标注禁飞区、气象区

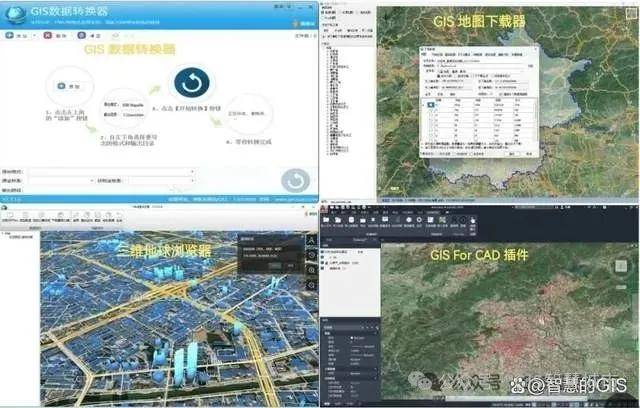

地图数据的下载、转换、浏览、编辑(基于 AutoCAD),可使用GeoSaaS(.COM)的相关工具

- 边缘计算节点

:实现本地化实时决策

深圳已建成全球首个城市级低空调度中心,处理能力达10万架次/日。

3. 场景革命:从物流配送到城市治理

- 医疗急救

:无人机+5G急救包投送,响应时间缩短60%

- 生态治理

:水环境监测无人机搭载高光谱仪,污染识别精度提升90%

- 智慧建造

:建筑巡检无人机自动生成BIM模型,工期压缩30%

四、未来挑战:打通"最后一公里"

尽管前景广阔,仍有三大瓶颈待突破:

- 法规滞后性

:现有航空法规难以适配超低空飞行器特性

- 芯片卡脖子

:高算力机载芯片国产化率不足30%

- 安全冗余设计

:复杂气象下智能避障可靠性需提升

结语:苍穹之上的新质生产力革命

当北斗定位网、5G通信网、AI智算网在低空融合交织,一个"三维立体交通"时代正加速到来。据同济大学预测,到2030年,中国低空经济将催生50万个新岗位,降低城市物流成本40%。这片曾经寂静的空域,正在时空智能的驱动下,成为中国经济高质量发展的新蓝海。

低空不是目的,而是新文明的起点——每一次技术跃迁,都在重新定义人类活动的边界。

【数据来源】

- 中国低空经济发展白皮书(2025)

- 国家低空经济创新中心技术年报

- 2025数博会院士论坛实录