【Linux】Linux 进程通信:System V 共享内存(最快方案)C++ 封装实战 + 通信案例,4 类经典 Bug 快速修复

前言:欢迎各位光临本博客,这里小编带你直接手撕**,文章并不复杂,愿诸君**耐其心性,忘却杂尘,道有所长!!!!

《C语言》

《C++深度学习》

《Linux》

《数据结构》

《数学建模》

文章目录

- 二、System V共享内存:最快的进程间通信

- 1. System V共享内存核心概念

- 2. System V共享内存原理

- (1)进程虚拟地址空间结构

- (2)共享内存映射过程

- (3)共享内存的管理:先描述,再组织

- 3. System V共享内存核心接口

- (1)生成唯一Key:ftok

- (2)创建/获取共享内存:shmget

- (3)映射共享内存到进程:shmat

- (4)解除映射:shmdt

- (5)管理共享内存:shmctl

- 4. 共享内存实战:查看与删除(命令行)

- (1)查看系统中的共享内存:ipcs -m

- (2)删除共享内存:ipcrm -m shmid

- 5. 共享内存实战:Server与Client通信

- (1)封装共享内存类(Shm.hpp)

- (2)服务器端(server.cc):读共享内存

- (3)客户端(client.cc):写共享内存

- (4)通信效果

- 6. 共享内存的同步问题与解决

- (1)同步通道(FIFO)创建

- (2)服务器端(同步读)

- (3)客户端(同步写)

- 7. 常见问题与Bug解决

- (1)权限拒绝(Permission denied)

- (2)共享内存大小不是4KB整数倍

- (3)sleep导致的同步问题

- (4)共享内存删除后仍能访问

- 8. 共享内存的内核数据结构(补充)

二、System V共享内存:最快的进程间通信

System V是Linux内核支持的一套IPC(进程间通信)标准,其中共享内存是速度最快的IPC方式——因为数据直接存在“共享物理内存”中,进程读写无需拷贝(其他IPC如FIFO需要内核中转)。

1. System V共享内存核心概念

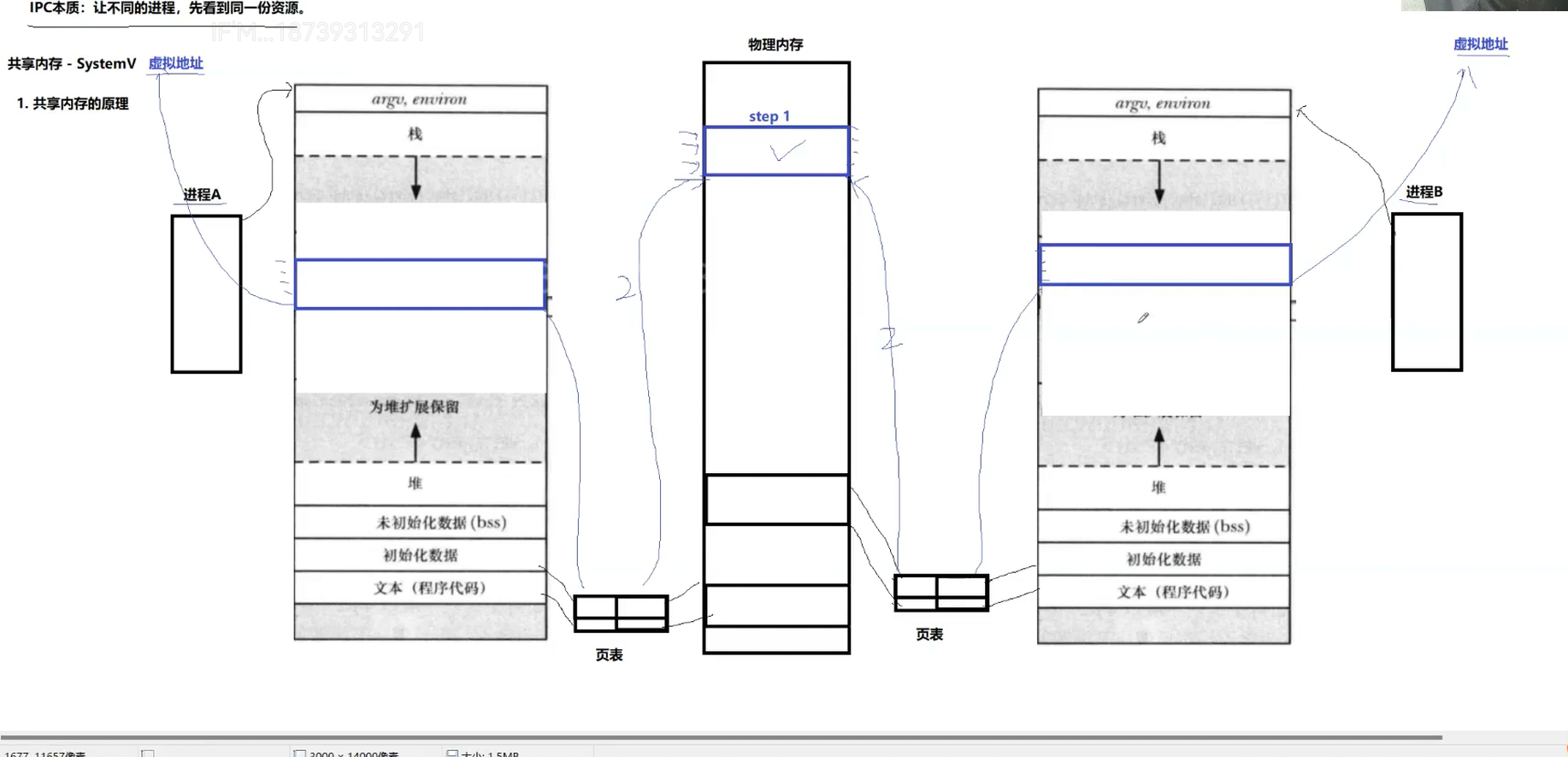

- IPC本质:让不同进程“看到同一份资源”。共享内存的“资源”是一块物理内存,OS通过“页表”将这块物理内存映射到多个进程的虚拟地址空间中。

- 优势:读写速度快(进程操作自己的虚拟地址,等同于操作共享物理内存,无内核拷贝)。

- 劣势:无同步机制(比如两个进程同时写,会导致数据混乱,需配合其他IPC(如FIFO)实现同步)。

2. System V共享内存原理

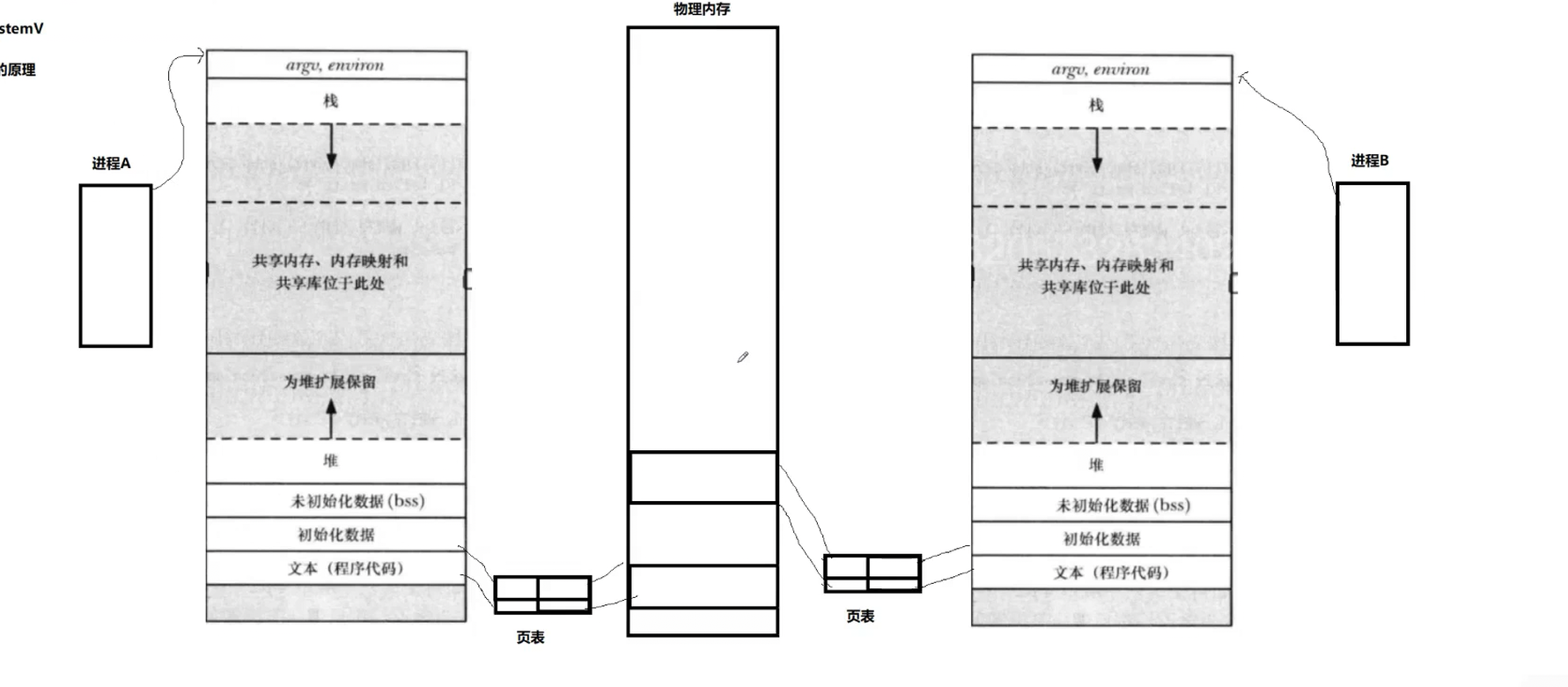

(1)进程虚拟地址空间结构

每个进程都有独立的虚拟地址空间,分为内核区、栈、堆、共享库区等,默认情况下进程间的内存互不干扰。

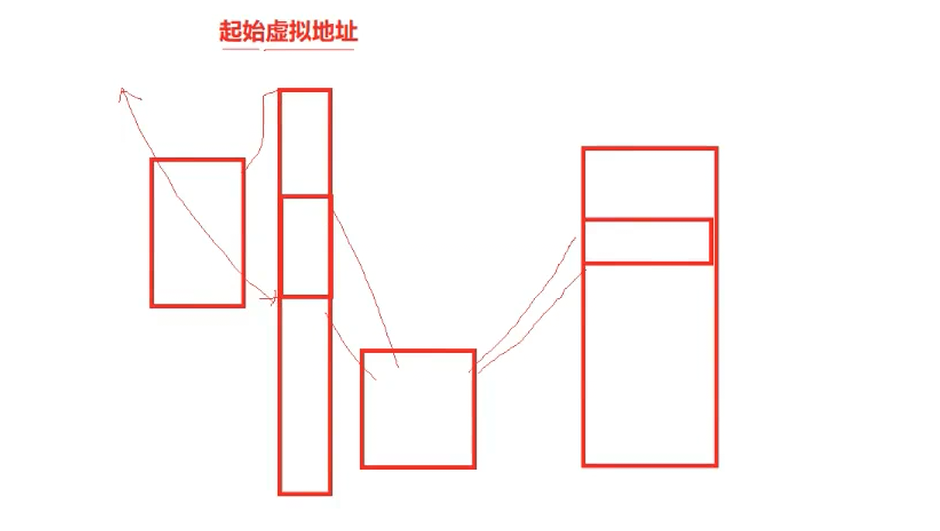

(2)共享内存映射过程

OS通过3步让进程共享内存:

- OS在物理内存中开辟一块“共享物理内存”。

- 进程A的虚拟地址空间中,分配一块虚拟地址,通过“页表”映射到共享物理内存。

- 进程B的虚拟地址空间中,也分配一块虚拟地址,同样通过页表映射到同一块共享物理内存。

最终效果:进程A写自己的虚拟地址,进程B读自己的虚拟地址,就能拿到相同的数据。

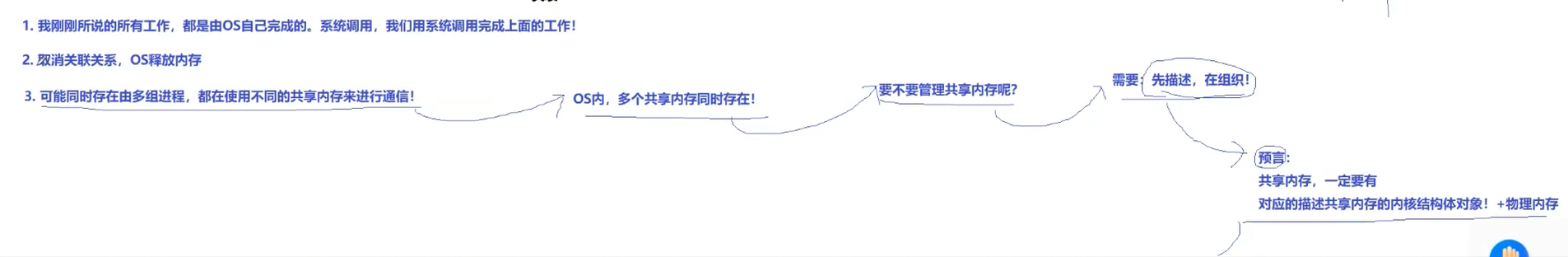

(3)共享内存的管理:先描述,再组织

OS用一个“内核结构体”(struct shmid_ds)描述共享内存的信息(如大小、权限、引用计数),再用链表/哈希表组织所有共享内存,方便管理。

- 引用计数:记录有多少进程正在使用这块共享内存。只有引用计数为0时,OS才会真正释放物理内存(避免进程还在使用时内存被删)。

3. System V共享内存核心接口

操作共享内存需4个核心接口:ftok(生成唯一key)、shmget(创建/获取共享内存)、shmat(将共享内存映射到进程虚拟地址)、shmdt(解除映射)、shmctl(管理共享内存,如删除)。

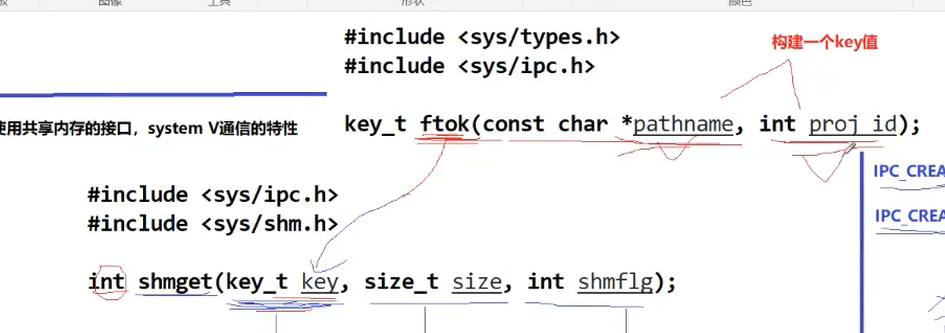

(1)生成唯一Key:ftok

- 功能:将“文件路径”和“项目ID(proj_id)”组合成一个唯一的

key_t类型值(key),用于标识共享内存(确保不同进程能找到同一块共享内存)。 - 接口参数与返回值:

pathname:必须是已存在的文件路径(比如"./")。proj_id:1~255的整数(自定义,只要进程间一致即可)。- 返回值:成功返回key,失败返回-1。

- 示例:两个进程都用

ftok("./", 100),会生成相同的key,从而找到同一块共享内存。

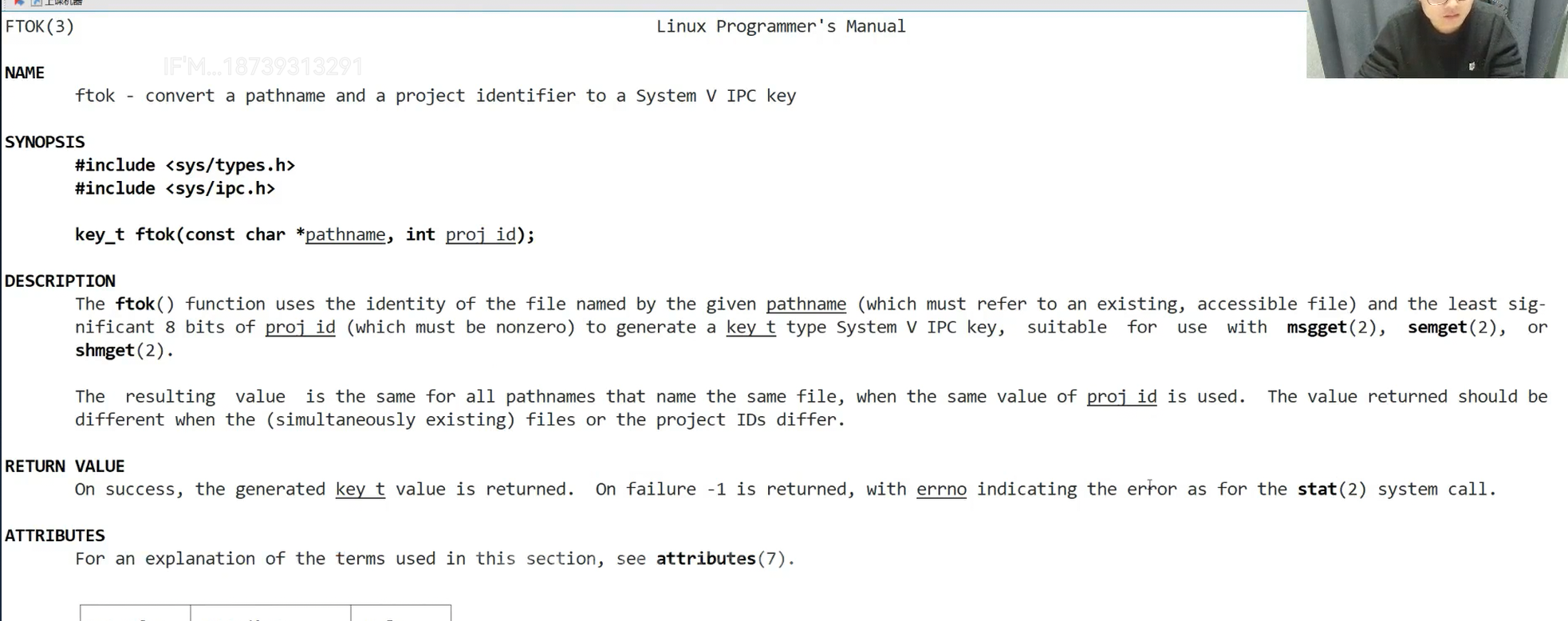

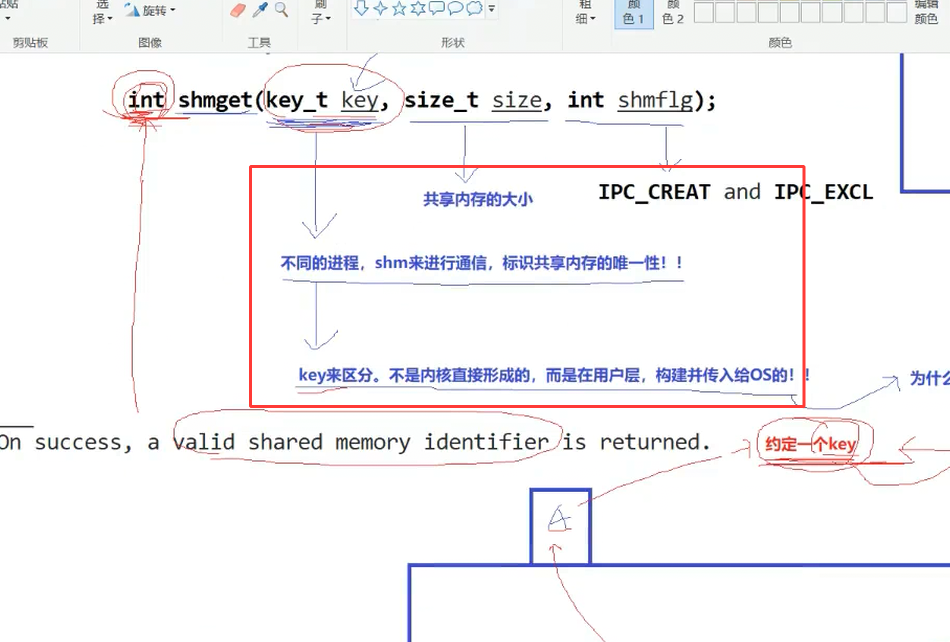

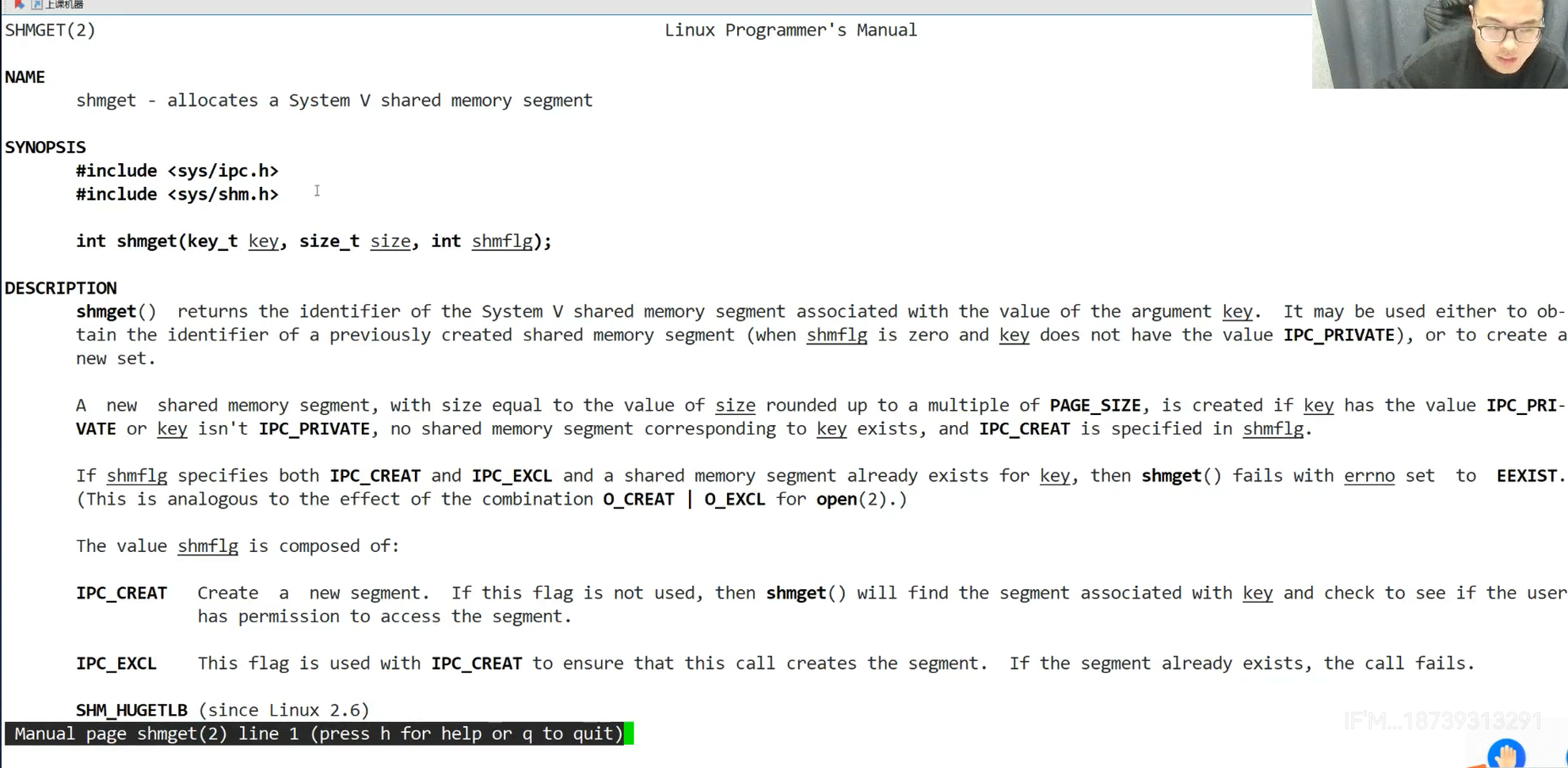

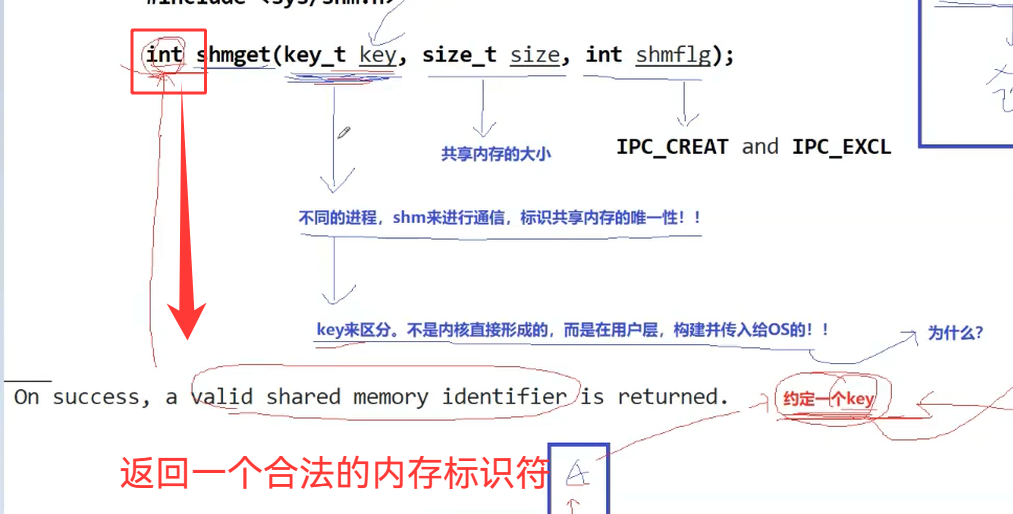

(2)创建/获取共享内存:shmget

- 功能:根据key,创建新的共享内存,或获取已存在的共享内存(返回一个“共享内存ID(shmid)”,后续操作都用shmid)。

- 接口参数与返回值:

key:由ftok生成的唯一标识。size:共享内存的大小(必须是4KB的整数倍,OS按页分配内存,不足4KB会自动补齐)。shmflg:标志位,常用组合:IPC_CREAT:如果共享内存不存在,则创建;如果已存在,则获取。IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0664:如果共享内存已存在,则报错(确保创建的是全新的共享内存);0664是共享内存的权限(和文件权限一致)。

- 返回值:成功返回shmid(非负整数),失败返回-1。

- 返回值说明:

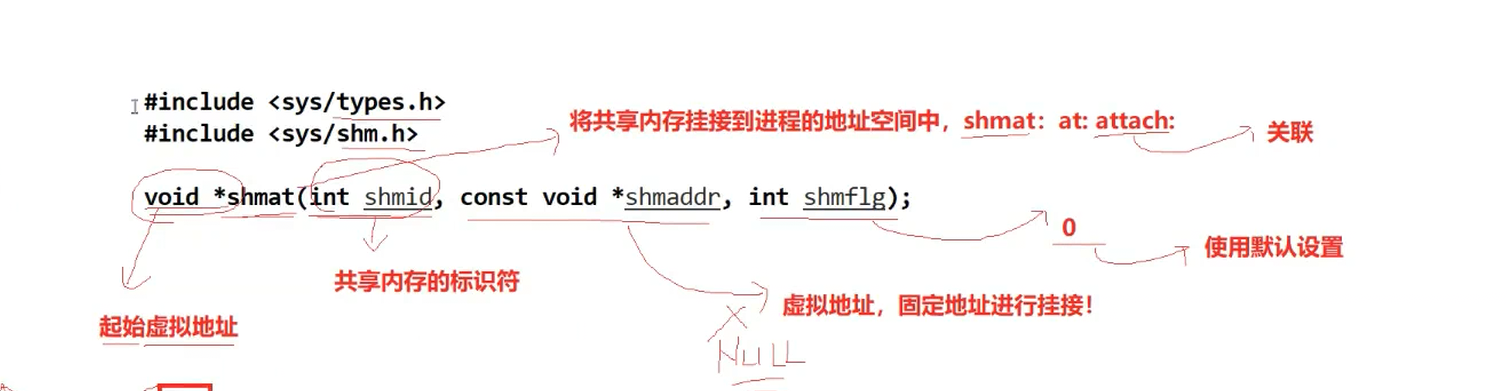

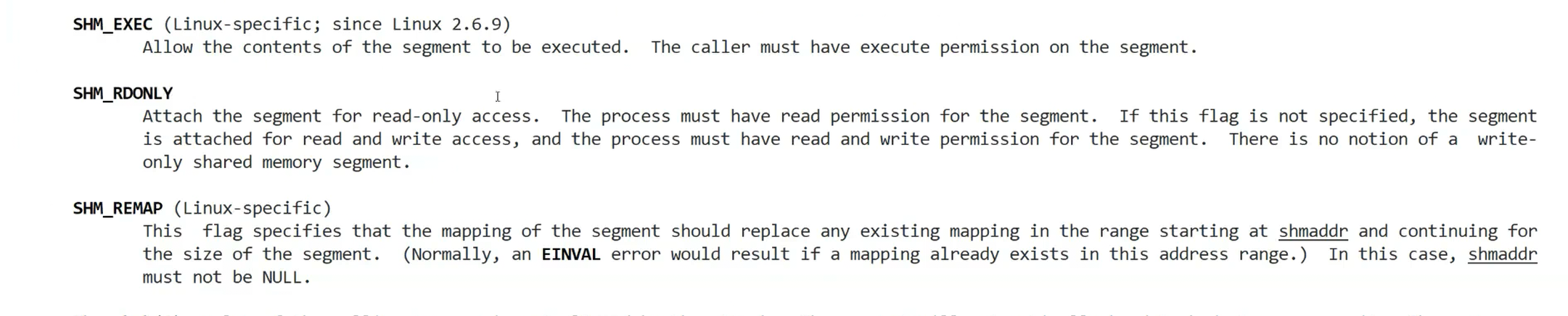

(3)映射共享内存到进程:shmat

- 功能:将shmid对应的共享内存,映射到当前进程的虚拟地址空间中,返回映射后的虚拟地址(进程通过这个地址读写共享内存)。

- 接口参数与返回值:

shmid:shmget返回的共享内存ID。shmaddr:指定映射到进程虚拟地址的哪个位置(一般设为NULL,让OS自动分配,避免冲突)。shmflg:映射标志(一般设为0,默认权限)。- 返回值:成功返回映射后的虚拟地址(

void*类型),失败返回(void*)-1。

- 示例:

(4)解除映射:shmdt

- 功能:将共享内存从当前进程的虚拟地址空间中“解绑”(不会删除共享内存,只是进程看不到它了)。

- 接口参数与返回值:

shmaddr:shmat返回的虚拟地址(必须和映射时的地址一致)。- 返回值:成功返回0,失败返回-1。

- 注意:解除映射后,共享内存的“引用计数”会减1;若引用计数变为0,OS也不会立刻删除共享内存(需调用

shmctl删除)。

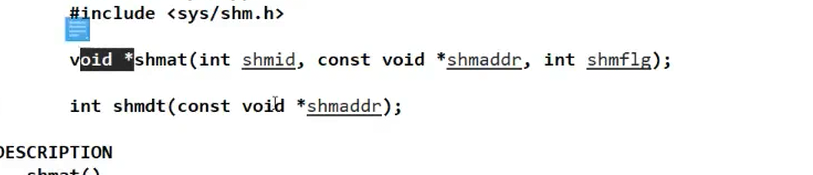

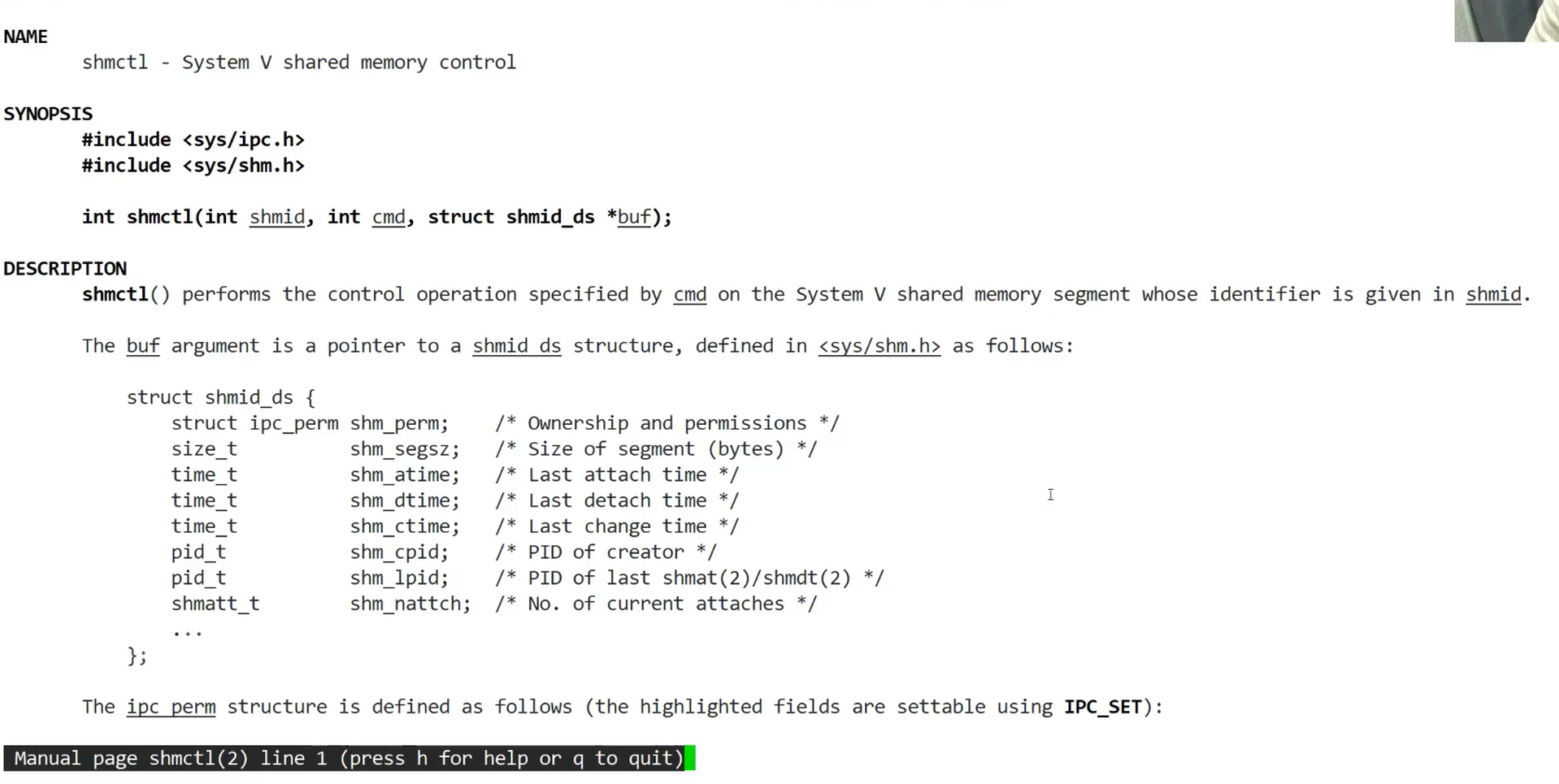

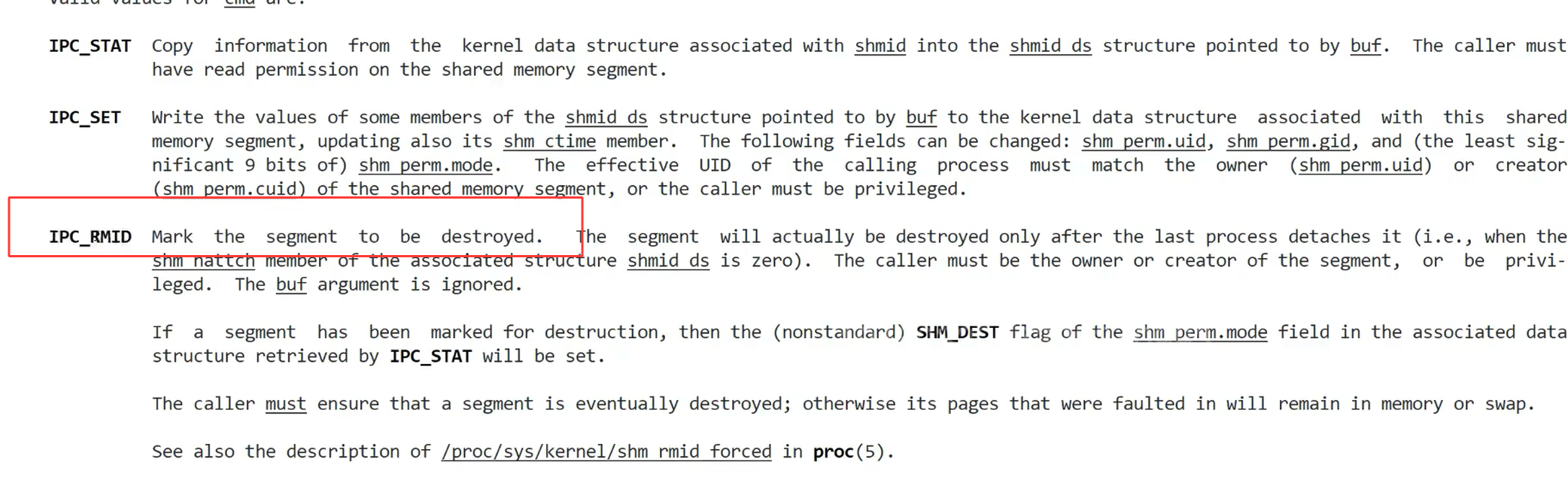

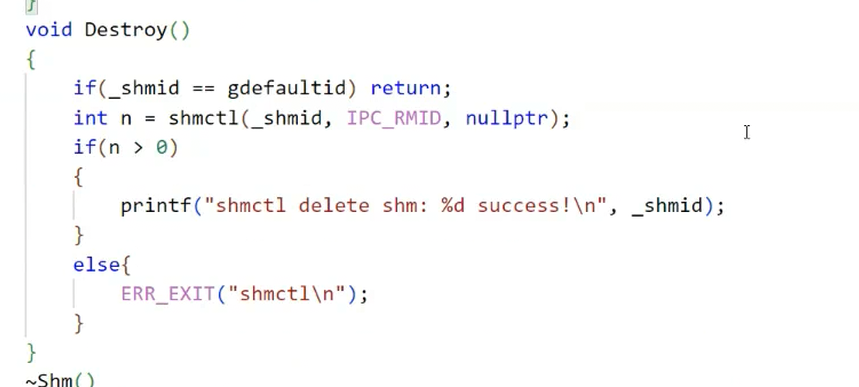

(5)管理共享内存:shmctl

- 功能:对共享内存进行管理,如查看信息、修改权限、删除共享内存(最常用的是删除)。

- 接口参数与返回值:

shmid:shmget返回的共享内存ID。cmd:命令,常用IPC_RMID(删除共享内存)。buf:指向struct shmid_ds的指针(用于传递/接收共享内存的信息,删除时可设为NULL)。- 返回值:成功返回0,失败返回-1。

- 删除共享内存示例:

- 注意:调用

shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL)后,共享内存会被“标记为删除”,但不会立刻消失——直到所有进程都shmdt解除映射(引用计数为0),OS才会真正释放物理内存。

- 注意:调用

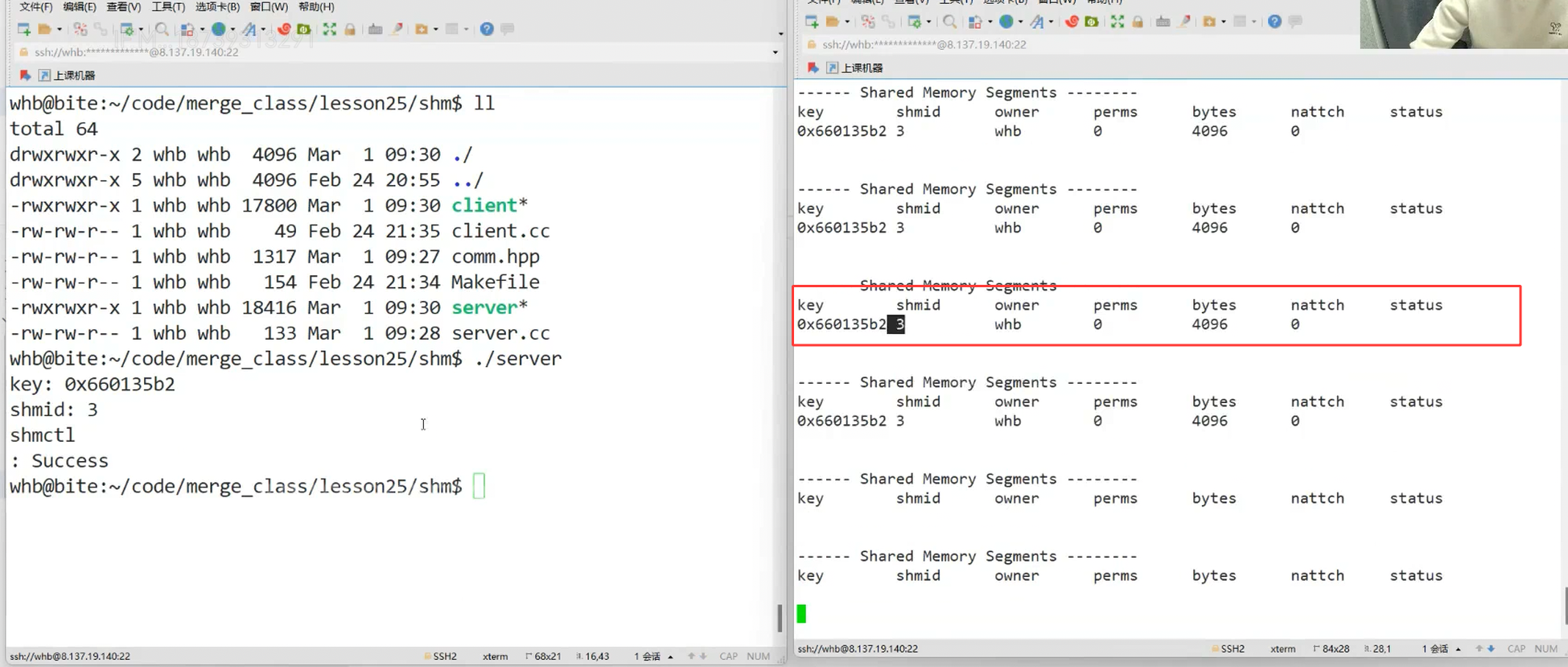

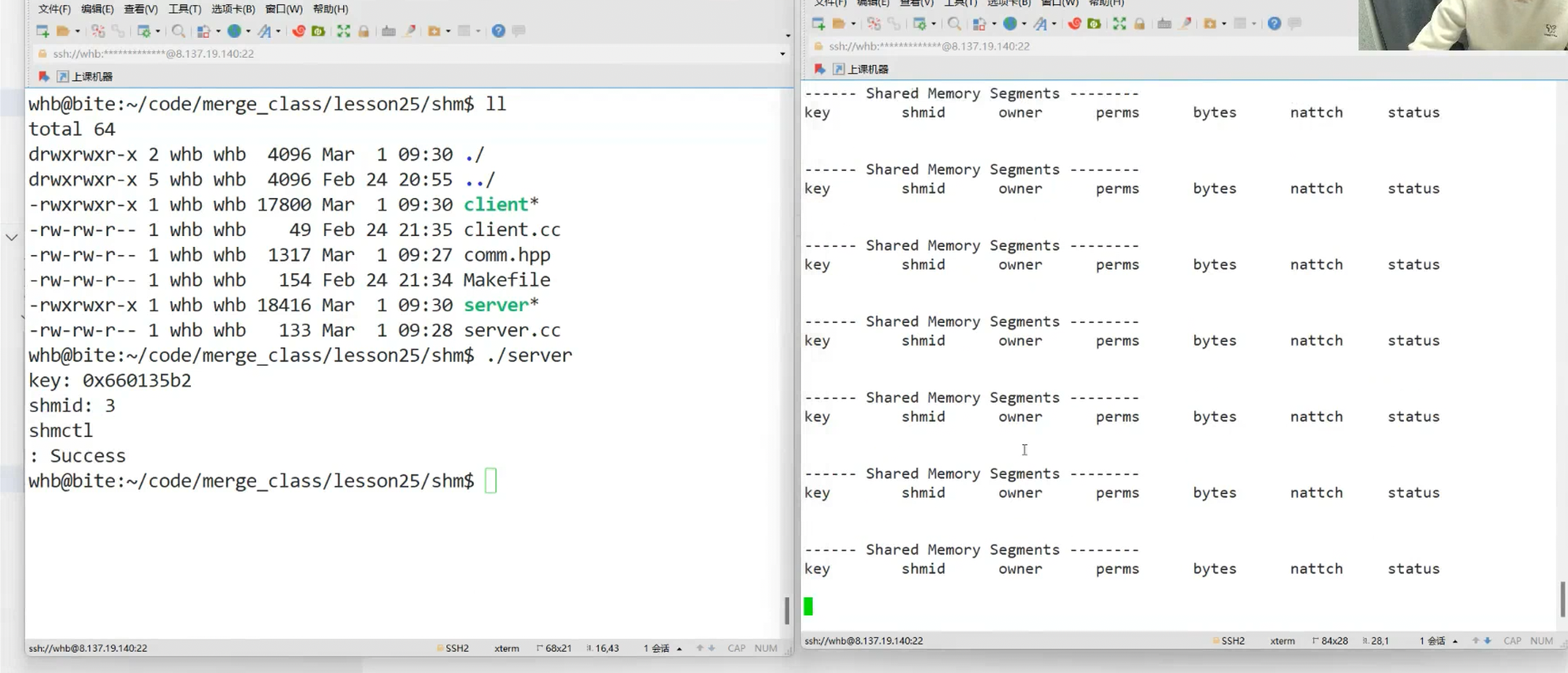

4. 共享内存实战:查看与删除(命令行)

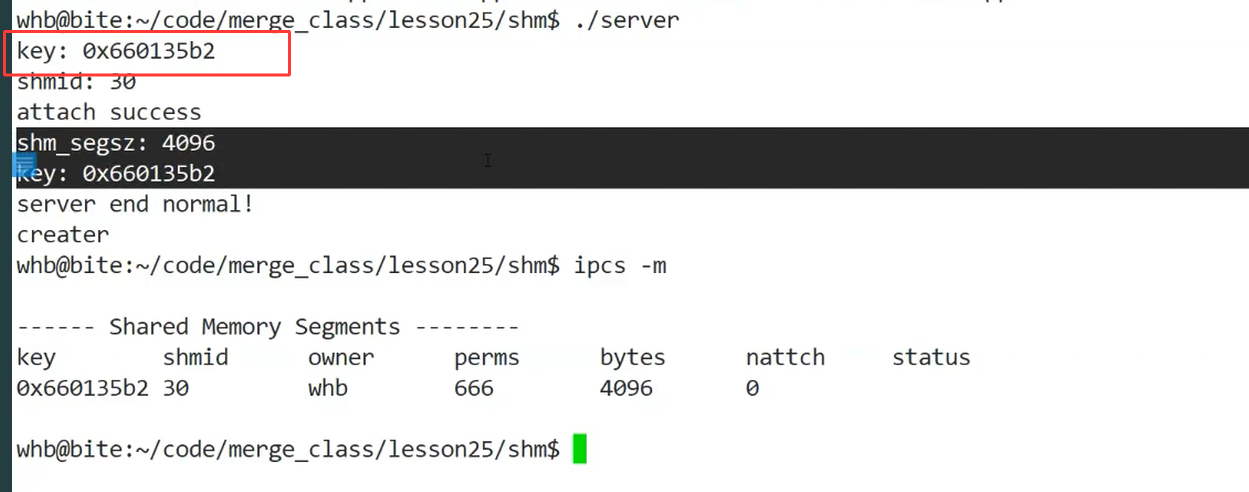

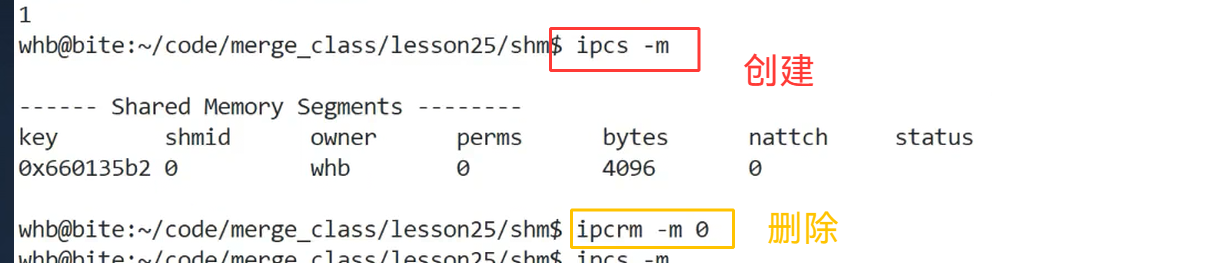

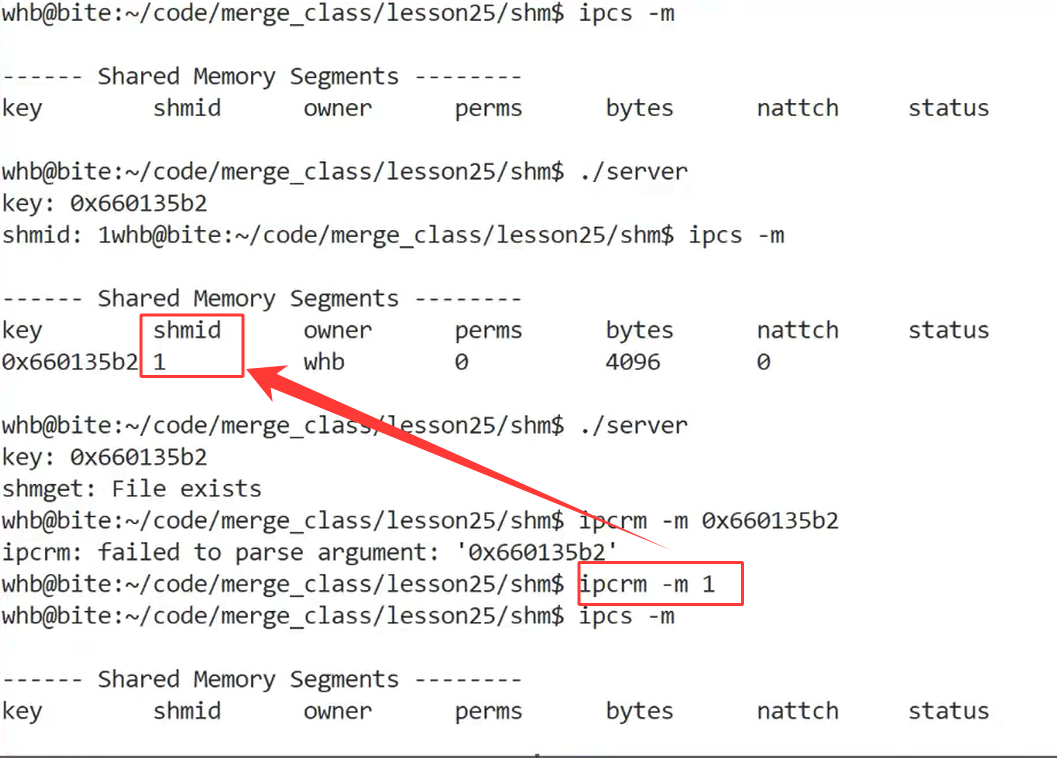

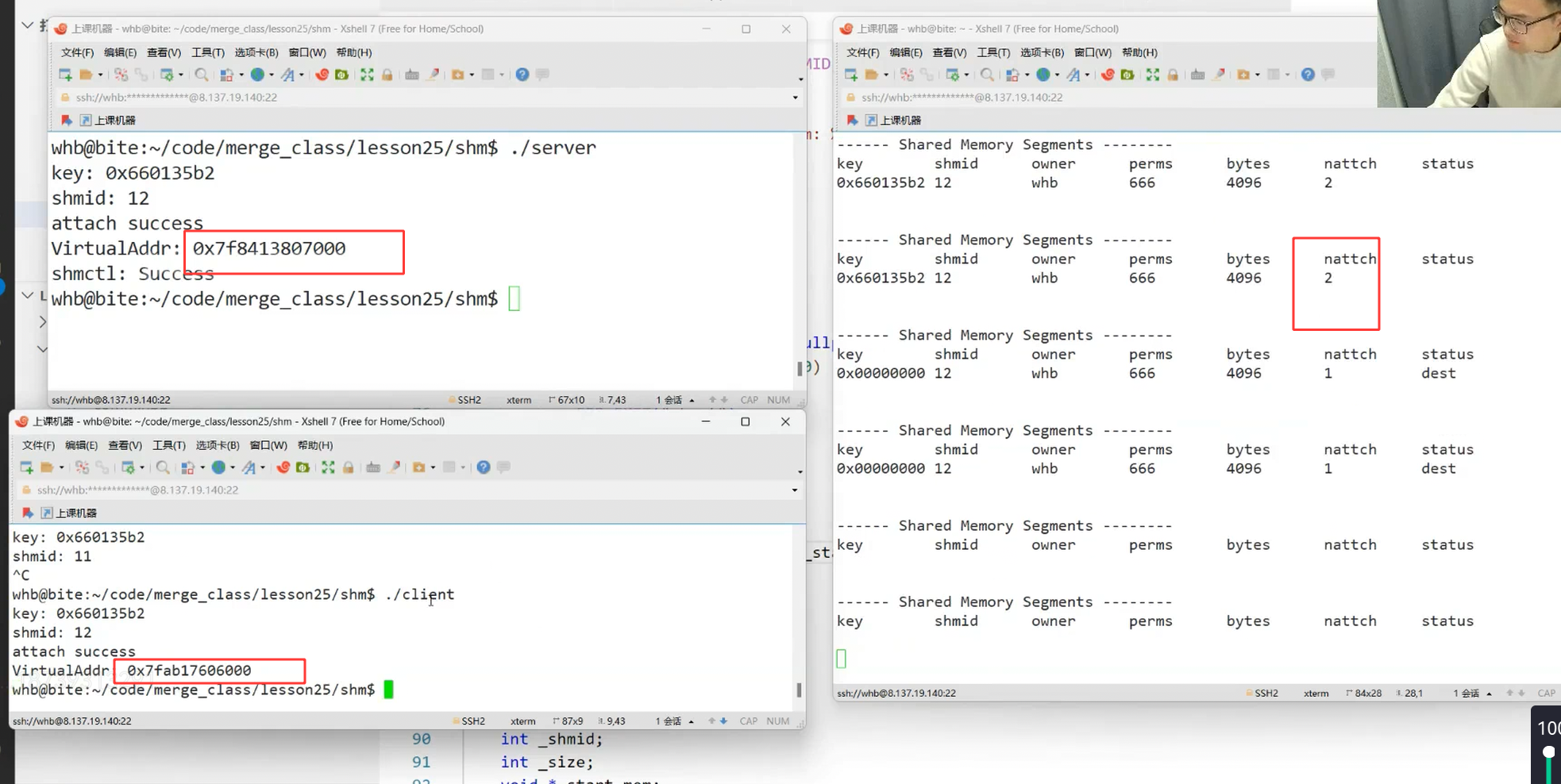

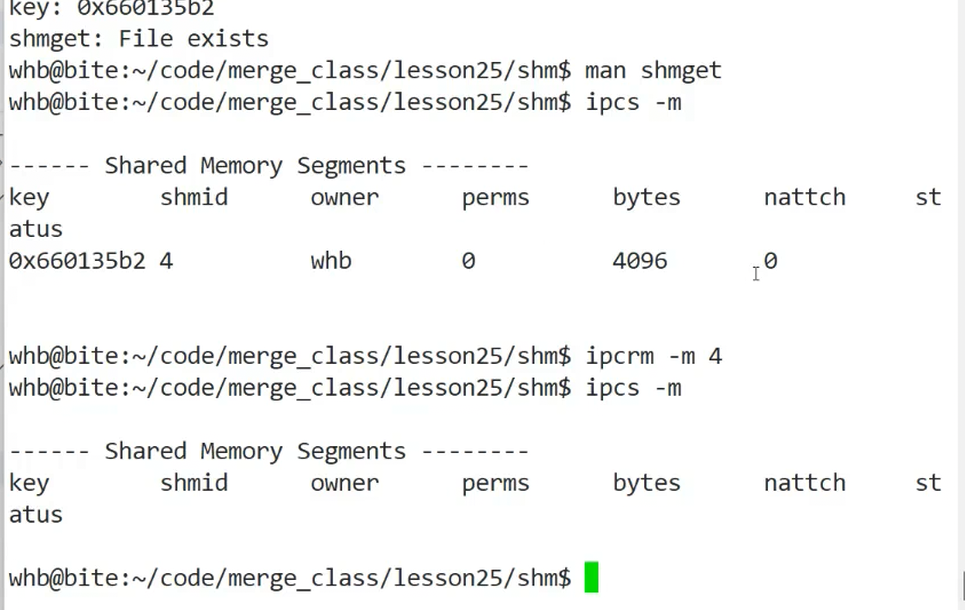

(1)查看系统中的共享内存:ipcs -m

- 功能:列出当前系统中所有System V共享内存的信息,包括shmid、key、大小、引用计数等。

- 示例:

shmid:共享内存ID(删除时用)。key:ftok生成的标识。owner:创建共享内存的用户。segsz:共享内存大小(4KB的整数倍)。nattch:引用计数(当前有多少进程映射了这块内存)。

(2)删除共享内存:ipcrm -m shmid

- 功能:根据shmid删除共享内存(等同于代码中的

shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL))。 - 示例:

- 注意:共享内存的生命周期“随内核”——即使创建它的进程退出,共享内存也会留在系统中(需手动

ipcrm删除,或代码中shmctl删除),避免内存泄漏。

- 注意:共享内存的生命周期“随内核”——即使创建它的进程退出,共享内存也会留在系统中(需手动

5. 共享内存实战:Server与Client通信

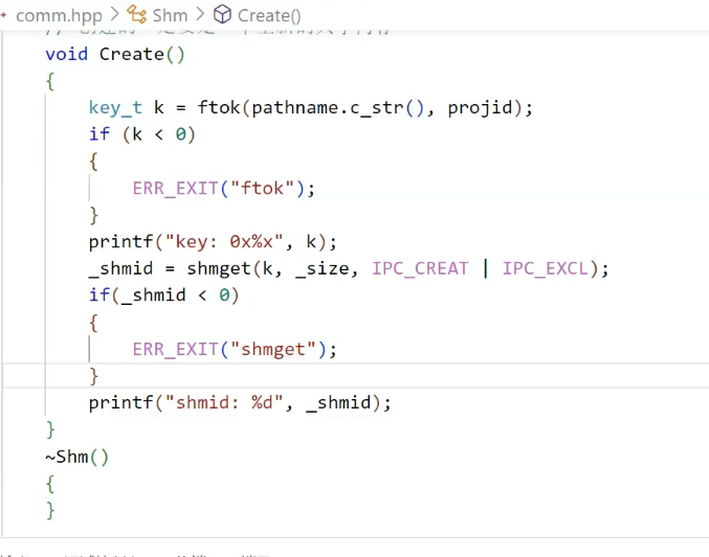

(1)封装共享内存类(Shm.hpp)

为简化代码,用C++类封装共享内存的操作(创建/获取、映射、读写、删除)。

- 创建/获取共享内存:在构造函数中调用

ftok和shmget。

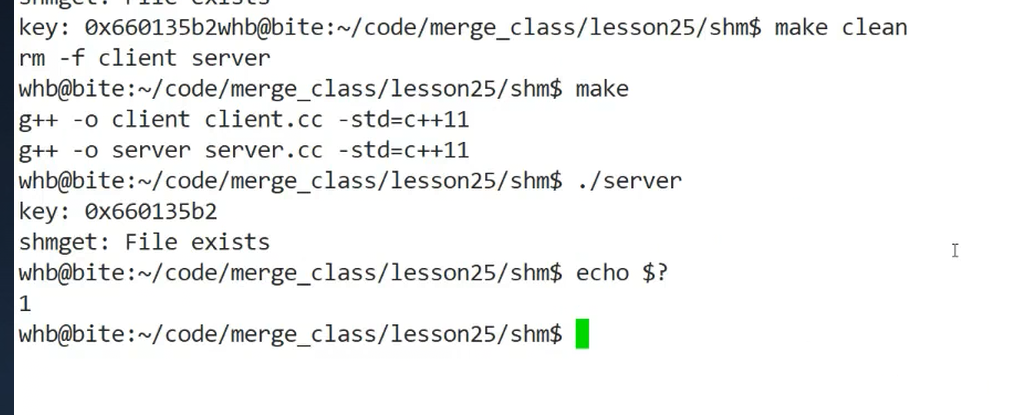

- 若

shmget失败(比如共享内存已存在),报错信息如下:

- 若

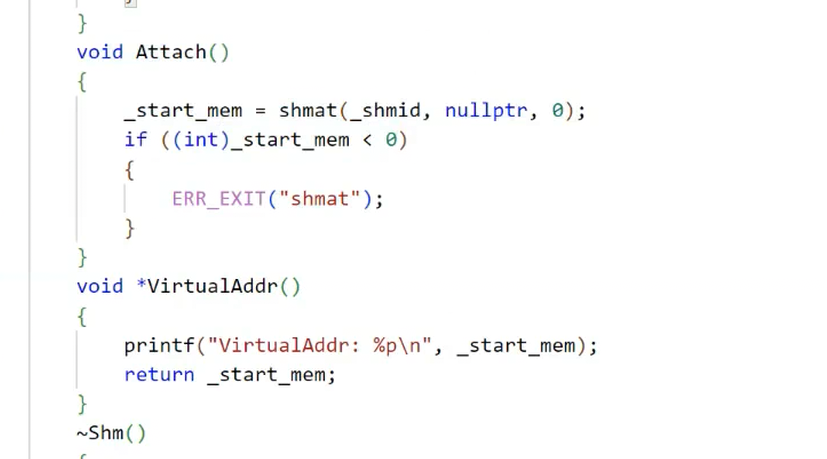

- 映射与解除映射:提供

Attach(调用shmat)和Detach(调用shmdt)成员函数。

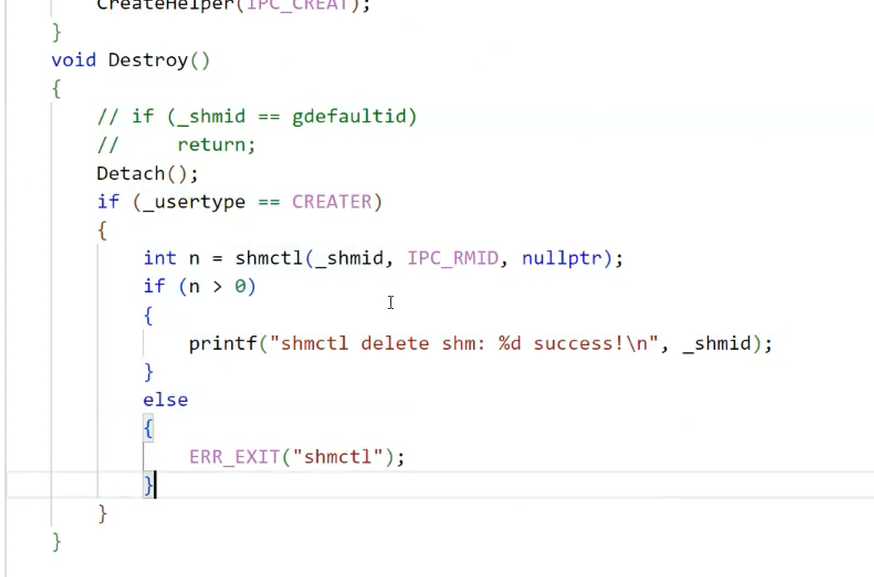

- 删除共享内存:提供

Destroy(调用shmctl)成员函数,在析构函数中调用Detach。

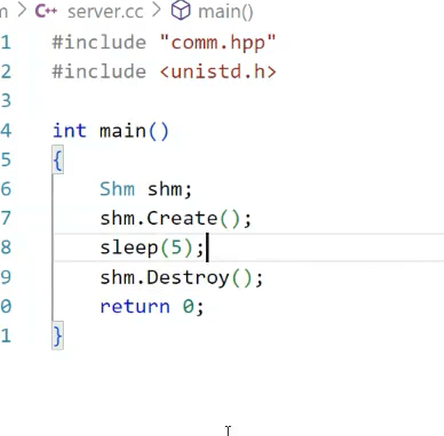

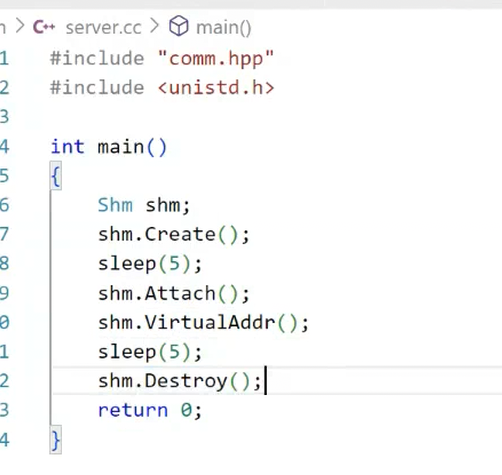

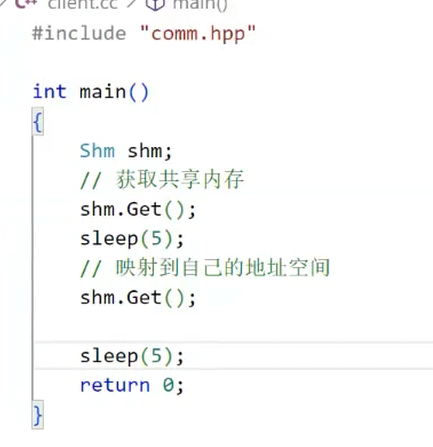

(2)服务器端(server.cc):读共享内存

核心逻辑:创建共享内存 → 映射到虚拟地址 → 循环读数据 → 解除映射 → 删除共享内存。

代码示例:

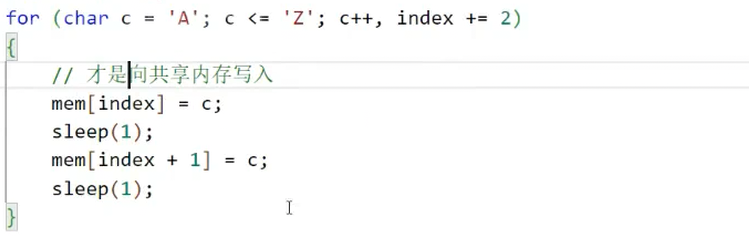

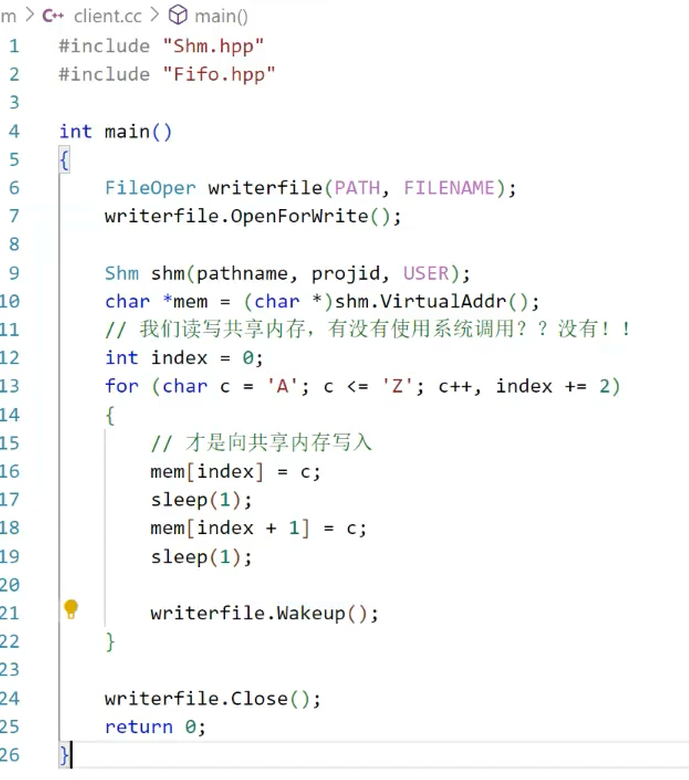

(3)客户端(client.cc):写共享内存

核心逻辑:获取已存在的共享内存 → 映射到虚拟地址 → 写数据 → 解除映射(无需删除共享内存)。

代码示例:

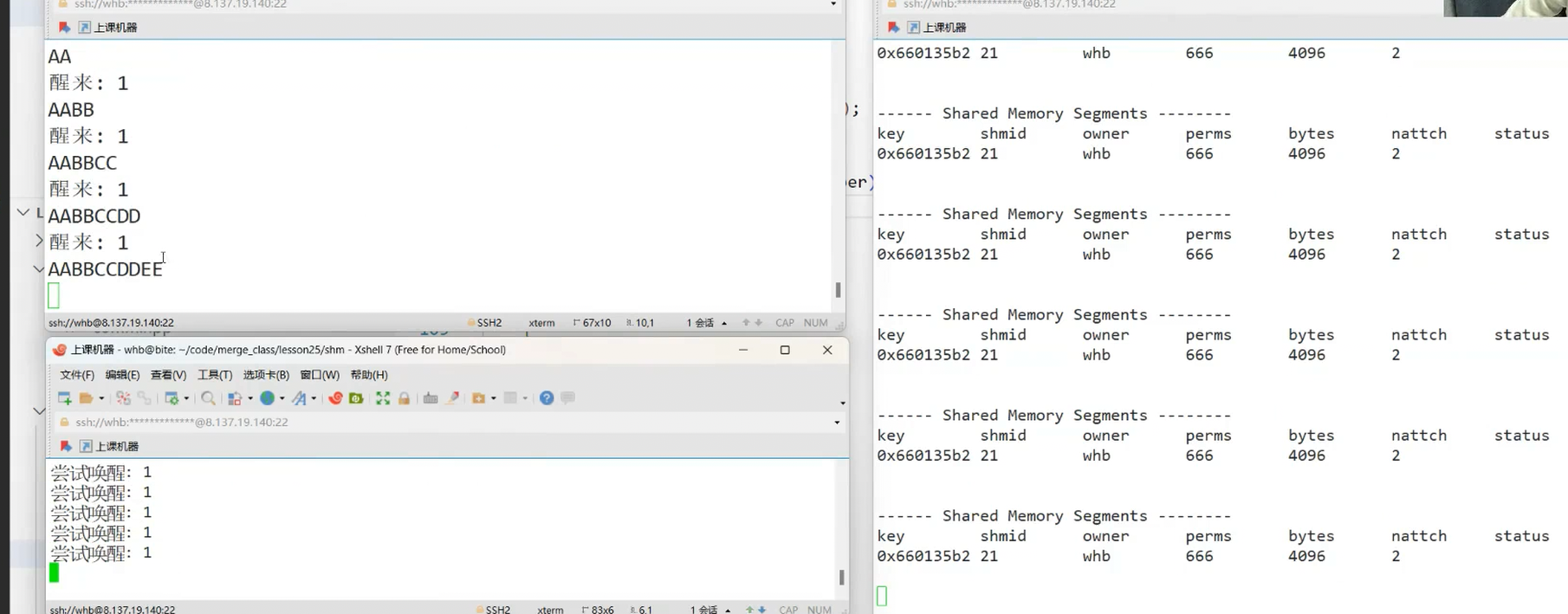

(4)通信效果

客户端写入数据后,服务器能立刻读到共享内存中的内容(无需内核中转,速度极快)。

6. 共享内存的同步问题与解决

共享内存本身没有同步机制——如果服务器还没读,客户端就写了新数据,会覆盖旧数据;如果两个进程同时写,会导致数据混乱。

解决方法:结合FIFO实现同步(用FIFO作为“信号通道”,控制读写顺序)。

核心思路:

- 创建一个FIFO(同步通道)。

- 客户端:写共享内存 → 向FIFO写一个“信号”(比如1字节)。

- 服务器:从FIFO读“信号”(阻塞等待) → 读共享内存。

这样就能确保“客户端写完,服务器才读”,避免数据覆盖。

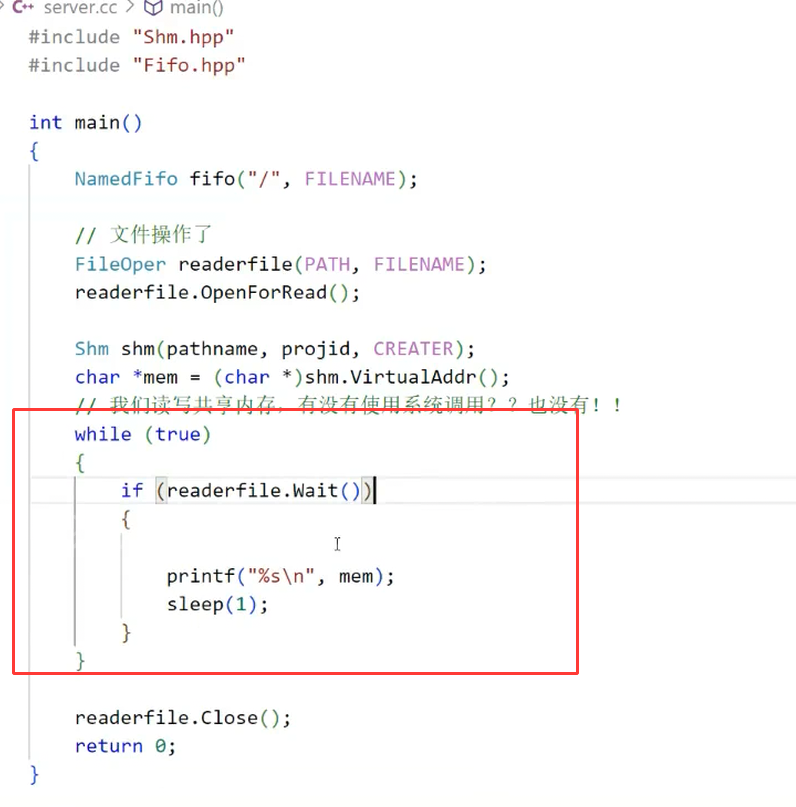

(1)同步通道(FIFO)创建

(2)服务器端(同步读)

服务器先从FIFO读“信号”(阻塞等待客户端写完),再读共享内存。

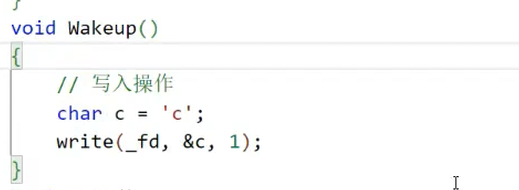

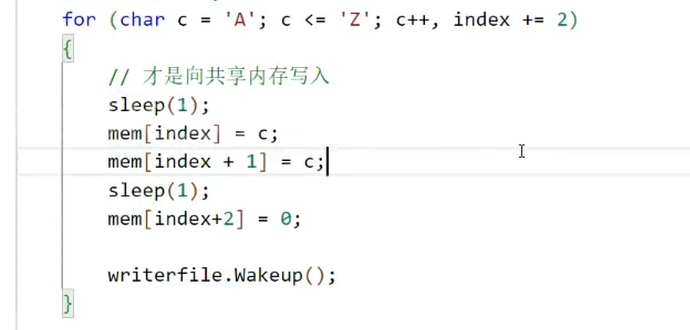

(3)客户端(同步写)

客户端先写共享内存,再向FIFO写“信号”(唤醒服务器读)。

7. 常见问题与Bug解决

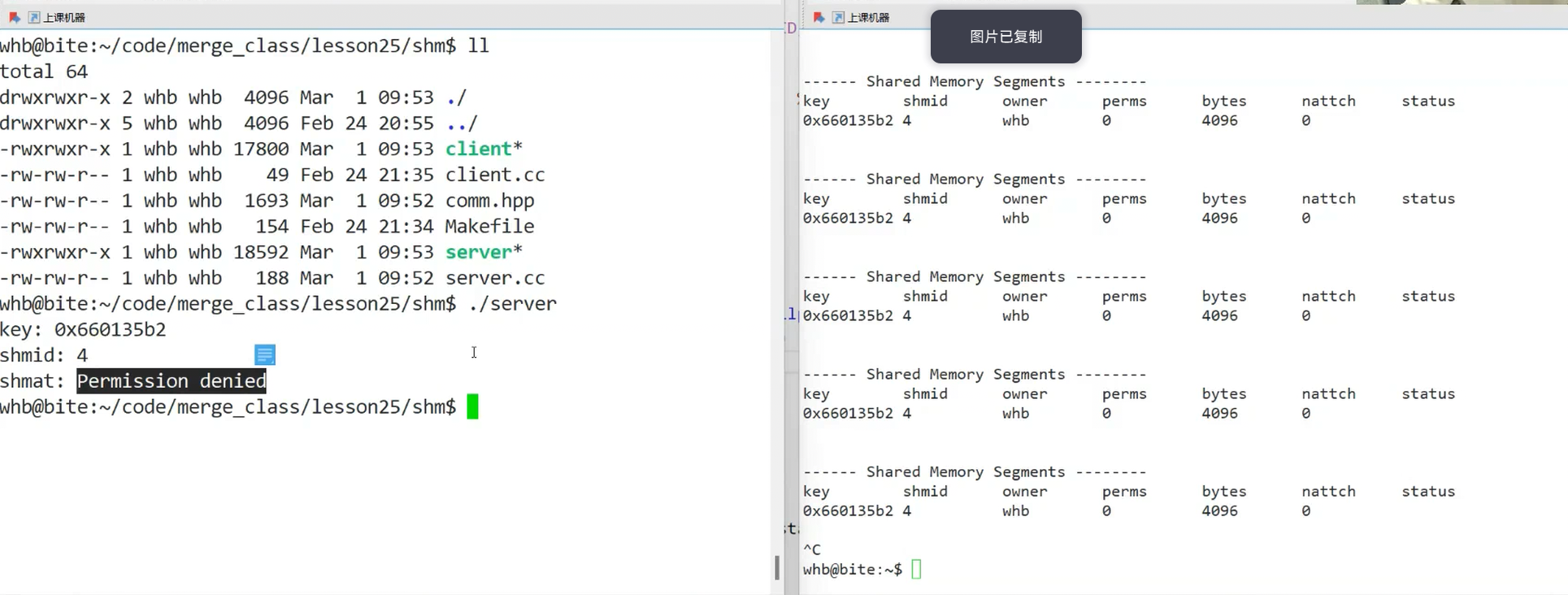

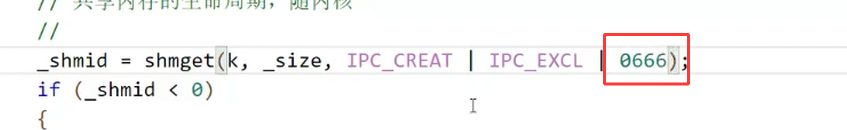

(1)权限拒绝(Permission denied)

调用shmat时若报错“权限拒绝”,是因为共享内存的权限不足(创建时shmflg没加权限)。

Bug效果:

解决方法:创建共享内存时,在shmflg中加上权限(如0664)。

修改后效果(映射成功):

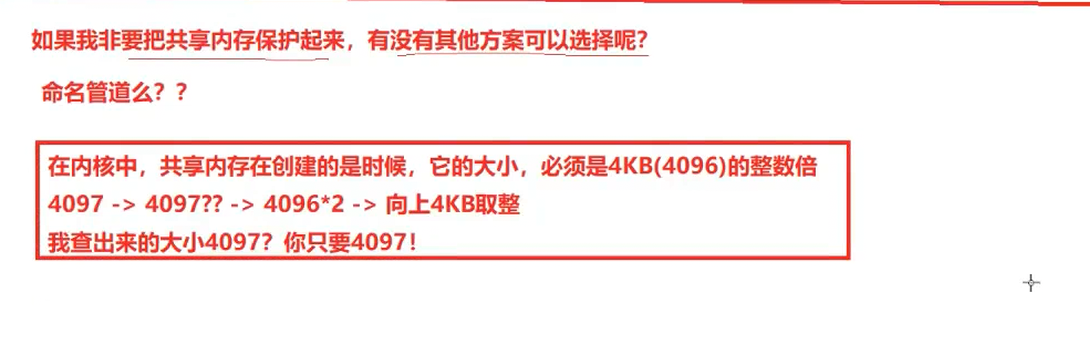

(2)共享内存大小不是4KB整数倍

OS按“页”(4KB)分配共享内存,若size不是4KB的整数倍,OS会自动向上补齐(比如size=4097,实际分配8192字节)。

但ipcs -m查看时,segsz会显示用户设置的size(而非补齐后的大小),容易误导。

建议:创建共享内存时,手动将size设为4KB的整数倍(比如size=4096、size=8192),避免浪费。

(3)sleep导致的同步问题

若用sleep控制读写顺序(比如客户端sleep(1)后写,服务器sleep(2)后读),可能因时间差导致同步失败(比如sleep时间不够,服务器还没准备好,客户端就写了)。

Bug效果:

解决方法:不用sleep,改用FIFO等同步机制(如前所述),确保“写后再读”。

(4)共享内存删除后仍能访问

调用shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL)后,共享内存被“标记为删除”,但只要有进程还在映射(引用计数>0),进程仍能访问它;只有所有进程都shmdt后,共享内存才会真正消失。

示例:服务器删除共享内存后,客户端仍能读数据(直到客户端shmdt)。

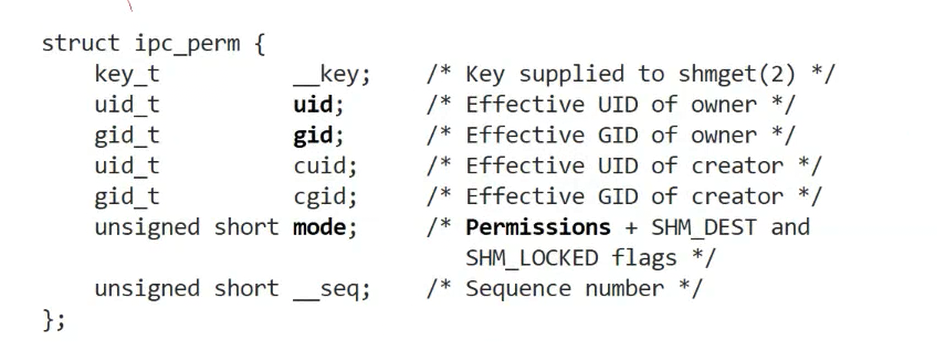

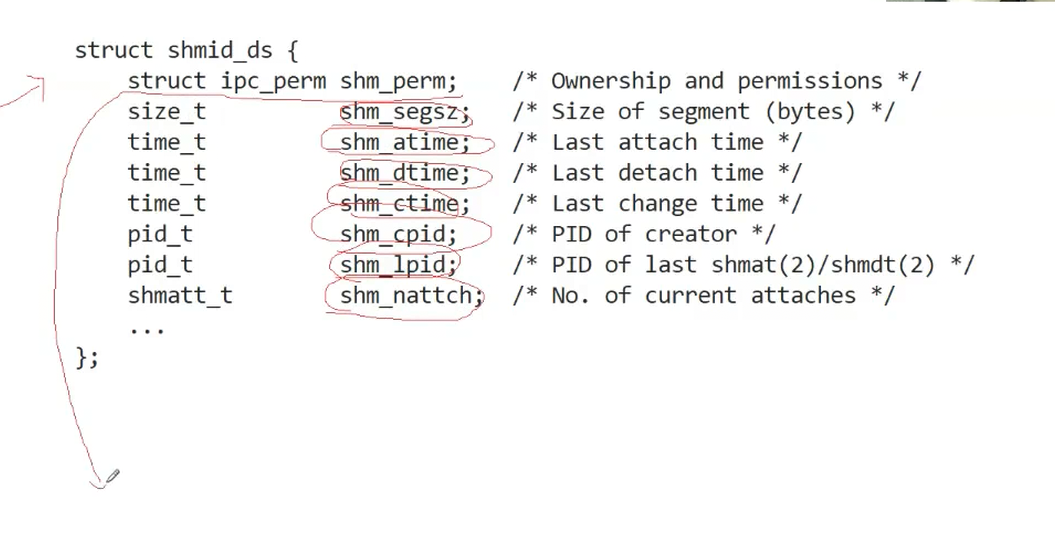

8. 共享内存的内核数据结构(补充)

OS用struct shmid_ds描述共享内存的详细信息,这个结构体包含以下核心字段:

shm_perm:权限相关信息(如所有者、组、权限)。shm_segsz:共享内存大小(用户设置的size)。shm_nattch:引用计数(当前映射的进程数)。shm_atime:最后一次shmat的时间。shm_dtime:最后一次shmdt的时间。shm_ctime:最后一次修改(如权限、大小)的时间。

当调用shmget创建共享内存时,OS会初始化这个结构体,并将key存入shm_perm.__key字段,用于标识共享内存。