模型剪枝详解(一):认识剪枝

模型剪枝详解(一):认识剪枝

1. 背景

模型剪枝(Pruning)与蒸馏(KD)的目的是一样的都是为了缩小模型,进行模型压缩,来加速的一种技术方法。

知识蒸馏的文章可以翻一翻前面文章的详细介绍

1.1 什么是剪枝

剪枝是把对最终任务贡献很小的参数/通道/层删除,使模型更小、更快、更省电,同时尽量不掉精度。常见收益:

- 参数/显存:降低模型大小、加载时间、显存占用。

- 吞吐/延迟:在结构化剪枝或特定稀疏格式支持下显著加速。

- 正则化:一定程度上还能缓解过拟合。

1.2 为什么可以剪枝

- 参数冗余: 实现发现,在大多数神经网络的训练中,权重稀疏现象普遍存在,所谓稀疏是指权重大部分在0值附近。而我们只知道权重为0,恰恰是最不重要的值。因此权重参数大多是冗余的,减少权重参数成为了可能。

- 经验事实:把一大批权重置零(非结构化)或删通道/头/层(结构化),经过少量微调,精度通常几乎不变。

- 就是因为这种深网普遍冗余、可稀疏化、可结构选择,且删掉一部分参数/结构对函数扰动可控,才让剪枝成为可能。

2. 剪枝分类

剪枝可分为两大类,一个是非结构化剪枝,另一个是结构化剪枝。

2.1 非结构化剪枝

从字面意思很好理解,非结构化是不改变模型结构和参数的,而是将模型的一些参数设置为0。而这种剪枝实际上对模型提速有限,因为模型参数量是没有变的,只是有用参数减少了。如今实际应用很少,因为达不到真正加速。

看一个代码示例:

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.utils.prune as prune def global_unstructured_l1(model: nn.Module, amount: float = 0.5, remove: bool = False): """对 Conv/Linear 的 weight 做全局 L1 非结构化剪枝。 amount=0.5 表示全局 50% 权重置零;remove=False 时保留 mask 以便微调。""" params_to_prune = [] for m in model.modules(): if isinstance(m, (nn.Conv2d, nn.Linear)): params_to_prune.append((m, "weight")) prune.global_unstructured( params_to_prune, pruning_method=prune.L1Unstructured, amount=amount, ) if remove: for m, _ in params_to_prune: prune.remove(m, "weight") # 固化并移除mask class MLP(nn.Module): def __init__(self): super().__init__() self.net = nn.Sequential( nn.Flatten(), nn.Linear(28*28, 300), nn.ReLU(), nn.Linear(300, 100), nn.ReLU(), nn.Linear(100, 10), ) def forward(self, x): return self.net(x) def report_sparsity(model: nn.Module, show_layers=True): total, zeros = 0, 0 for name, m in model.named_modules(): if isinstance(m, (nn.Conv2d, nn.Linear)): w = m.weight.detach() z = (w == 0).sum().item() n = w.numel() total += n; zeros += z if show_layers: print(f"{name:30s} weight sparsity: {z/n:6.2%} ({z}/{n})") print(f"GLOBAL weight sparsity: {zeros/total:6.2%} ({zeros}/{total})") def fold_masks(model: nn.Module): for m in model.modules(): if isinstance(m, (nn.Conv2d, nn.Linear)) and hasattr(m, "weight_mask"): prune.remove(m, "weight") # 权重中保留0,移除mask与reparam model = MLP()

global_unstructured_l1(model, amount=0.8) print("After pruning (mask active, not removed):")

report_sparsity(model) # 微调

# ... # 微调之后删除"weight_mask"

fold_masks(model) print()在调用fold_masks(model) 之前打个断点看一下结果。

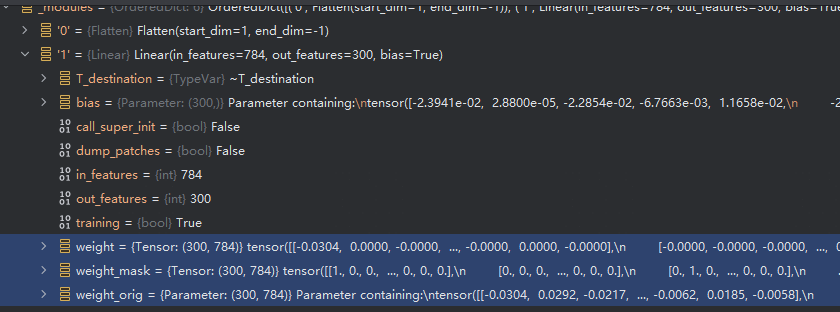

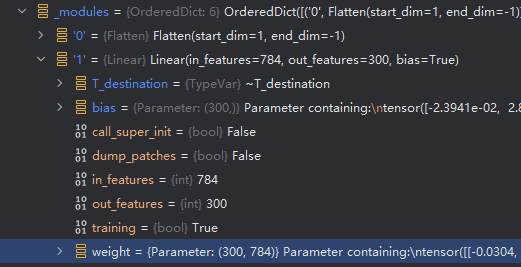

在调用global_unstructured_l1之后,有以下改变:

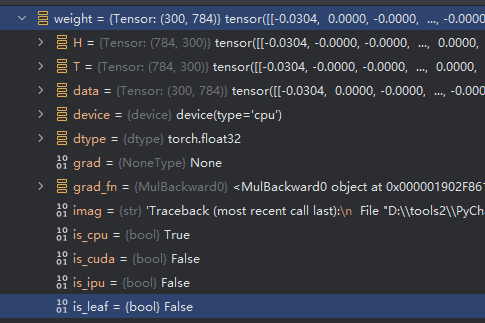

- 可以看到weight 大部分为0,且为0的地方为weight_mask

- weight_ori 为原始没被mask的参数,weight = weight_mask * weight_ori

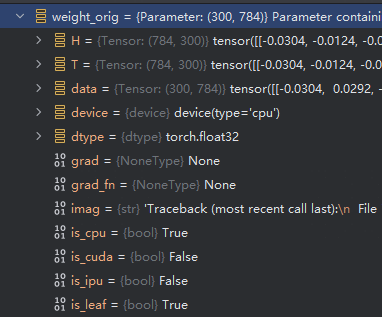

- weight_ori 是leaf 而weight已经不是leaf。而后续训练参数的更新,grad 也会被mask掉,weight_ori 才是被更新的参数,而weight只是计算后的结果。

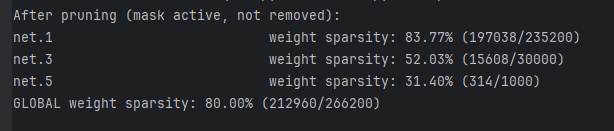

看打印:

从打印来看,被置为0的参数确实是80%

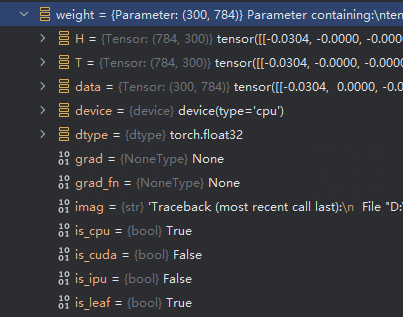

remove 之后,debug看结果:

参数只剩下weight,并且叶子节点又回来了

因此微调训练之前不能remov,因为remove之后,不在存在mask,而直接更新weight,会导致本来为0的地方重新回来了。违背了我们剪枝的本意。

2.2 结构化剪枝

把网络中一整块结构删掉,而不是把单个权重置零。典型粒度:

-

Conv/Linear:删输出通道/输入通道(相当于删整列/整行)

-

Transformer:删注意力头、缩小 FFN 中间维度、甚至删整层

-

更粗:删整个分支/Block

与非结构化不同,结构化剪枝会改变张量形状与计算图,因此:

-

一般能在常规 BLAS/GEMM/Conv 内核上获得真实加速、显存降低

-

但对精度更敏感,需要小步剪 + 微调/蒸馏

常见做法(两条线)

基于重要性评分的“删通道”:按每个通道的 L1/L2 范数、Taylor(|g·w|)、激活能量等打分,迭代删除得分最低的一部分,再微调。

1) 通道 L1 / L2 范数(weight-based)

定义:只看该通道对应的权重大小。

以 Conv2d(weight 形状 [C_out, C_in, kH, kW]) 为例,对输出通道 c 的分数:

-

L1: sc=∑i,j,k∣W[c,i,j,k]∣s_c = \sum_{i,j,k} |W[c,i,j,k]|sc=∑i,j,k∣W[c,i,j,k]∣

-

L2: sc=∑i,j,kW[c,i,j,k]2s_c = \sqrt{\sum_{i,j,k} W[c,i,j,k]^2}sc=∑i,j,kW[c,i,j,k]2(很多实现直接用平方和不开方)

直觉:如果一个通道的权重整体很小,说明它对输出贡献可能也小 → 可剪。

优点:超快(只看权重),效果稳,是结构化剪枝最常用的基线。

缺点:不看数据/梯度,可能误删对特定输入分布重要但权重幅值偏小的通道。

2) Taylor 一阶(|g·w|,gradient × weight)

定义:用一阶泰勒展开估计“把某通道置零时,损失会增加多少”。

对该通道的所有权重 w 和它们的梯度 g:

ΔL≈∣∑ugu wu∣ (或逐元素取绝对后再和)\Delta\mathcal{L}\approx \left|\sum_{u} g_u\, w_u\right|\ \ \text{(或逐元素取绝对后再和)}ΔL≈∣∑uguwu∣ (或逐元素取绝对后再和)

分数:sc=∣⟨gc,wc⟩∣s_c = \big|\langle g_c, w_c\rangle\big|sc=⟨gc,wc⟩(通道内内积的绝对值)。

直觉:如果某通道的 g⋅wg\cdot wg⋅w 小,说明把它压到 0 对损失的一阶影响小 → 更可剪。比纯幅值更贴近“对损失的敏感度”。

优点:考虑了梯度,通常比纯 L1/L2 更合理;只需要一次反向就能拿到 g。

缺点:需要在一个 batch/几个 batch 上跑前向+反向收集梯度;分数对 batch 选择较敏感。

3) 激活能量(activation-based / data-driven)

定义:看该通道在数据上的输出强度(不看梯度)。

设本层输出激活 A = conv(x),形状 [N, C_out, H, W],某通道 c 的分数可以是:

-

平均 L1:sc=En,h,w ∣An,c,h,w∣s_c = \mathbb{E}_{n,h,w}\,|A_{n,c,h,w}|sc=En,h,w∣An,c,h,w∣

-

或平均 L2:sc=E ∑h,wAn,c,h,w2s_c = \mathbb{E}\,\sqrt{\sum_{h,w} A_{n,c,h,w}^2}sc=E∑h,wAn,c,h,w2

直觉:通道如果几乎不被激活(输出接近 0),对下游贡献小 → 可剪。它是基于数据分布的视角。

优点:反映真实数据上的“使用频率/强度”;不需要梯度。

缺点:需要跑一段校准数据收集统计;受输入分布影响大;激活为 0 也可能是“抑制”而非无用。

选哪个?怎么用?

- 起步/大多数场景:先用 L1/L2(快、稳)。

- 想更贴近损失:用 Taylor |g·w|(在校准 batch 上做一次 backward)。

- 数据分布很关键(如门控/稀疏激活网络):加上 激活能量 做多指标融合(可线性加权或归一后取加权和)。

常见坑

-

维度搞错:Conv 输出通道看

dim=0,Linear 输出单元看dim=0;输入通道则是另一维。 -

Taylor 分数必须有梯度:别在

no_grad/验证阶段收集。 -

激活统计要代表部署分布:用校准数据;BN 层最好做一次 BN 重校准 后再评估。

-

一次剪太狠:迭代小步(10–30%)+ 微调更稳。

训练期诱导组稀疏:加 Group Lasso 或门控变量(可微/硬门)让某些通道自然收缩到 0,收敛后把接近 0 的整通道移除。

这是在训练阶段就主动“引导”网络学出整通道为 0(或几乎 0)的做法。等训练收敛后,你只需把这些“几乎为 0 的通道”整体删掉(改网络形状),就完成了结构化剪枝。

1) Group Lasso(组稀疏正则)

把一整组参数的范数(比如 Conv 的“一个输出通道就是一组”)加到损失里,鼓励整组一起变小到 0。

以 Conv2d 权重 W ∈ ℝ[C_out, C_in, kH, kW] 为例,对每个输出通道 cc 的组范数:

∣Wc∥2 = ∑i,j,kWc,i,j,k2|W_c\|_2 \;=\; \sqrt{\sum_{i,j,k} W_{c,i,j,k}^2}∣Wc∥2=i,j,k∑Wc,i,j,k2

整体正则项就是:

Rgroup(W) = ∑c=1Cout∥Wc∥2\mathcal{R}_{\text{group}}(W) \;=\; \sum_{c=1}^{C_{\text{out}}} \|W_c\|_2Rgroup(W)=c=1∑Cout∥Wc∥2

训练时最小化:

minθ Ltask(θ) + λ∑layers∑c∥Wc∥2\min_\theta \ \mathcal{L}_{\text{task}}(\theta) \;+\; \lambda \sum_{\text{layers}} \sum_{c}\|W_c\|_2θmin Ltask(θ)+λlayers∑c∑∥Wc∥2

当某些通道的 ∥Wc∥2\|W_c\|_2∥Wc∥2 被压得接近 0,它们的输出也会很弱——收敛后直接删除这些通道。

训练完之后:按照每层 ∥Wc∥2\|W_c\|_2∥Wc∥2 的大小设置阈值,把接近 0 的整通道删掉。

2) 门控变量(gating):给每个通道一个“开关”

给每个输出通道引入一个可学习的标量门 gcg_cgc(乘在该通道的输出或权重上),并对 ggg 加稀疏化正则(常用 L1;更激进可用 L0 的可微近似)。

- 结构:yc=gc⋅Convc(x)y_c = g_c \cdot \text{Conv}_c(x)yc=gc⋅Convc(x)

- 正则:R(g)=α∑c∣gc∣(L1)\mathcal{R}(g)=\alpha \sum_c |g_c|(L1)R(g)=α∑c∣gc∣(L1),或 Hard-Concrete/L0 近似使 gcg_cgc真正稀疏到 0/1。

- 训练后很多 gc≈0g_c \approx 0gc≈0,直接把这些通道及其后续依赖删掉。

训练时:loss = task_loss + alpha * R(g), 训练收敛后:挑选 |gate| 很小的通道整体删除,并联动下游层

进阶:把 L1 换成 Hard-Concrete(Louizos et al., 2018)之类的 L0 近似,可得到更“硬”的 0/1 门;实现略复杂,这里给出直观易用的 L1 版本。

选哪个方法

- 想动改动最少、实现快:Group Lasso(几行正则 + 阈值 + 改结构)

- 想控制更直接、可解释:门控(门=通道重要性),还能做稀疏度调度/硬门

- 两者可以结合:先加门控,再对权重加 Group Lasso/Weight Decay,效果更稳

对比一下两条路线:

接下俩我给出了第一条路线的一个示例代码:

import torch

import torch.nn as nn

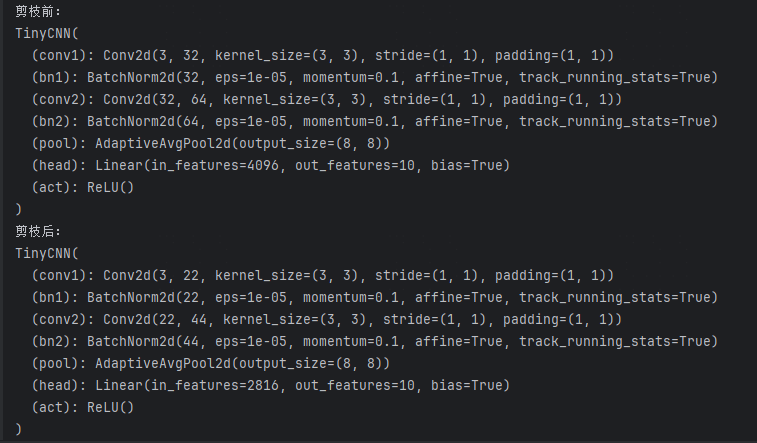

import torch_pruning as tp class TinyCNN(nn.Module): def __init__(self): super().__init__() self.conv1 = nn.Conv2d(3, 32, 3, padding=1) self.bn1 = nn.BatchNorm2d(32) self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, padding=1) self.bn2 = nn.BatchNorm2d(64) self.pool = nn.AdaptiveAvgPool2d((8,8)) self.head = nn.Linear(64*8*8, 10) self.act = nn.ReLU() def forward(self, x): x = self.act(self.bn1(self.conv1(x))) x = self.act(self.bn2(self.conv2(x))) x = self.pool(x).flatten(1) return self.head(x) model = TinyCNN().eval()

print("剪枝前:", model, sep="\n") example_inputs = torch.randn(1, 3, 32, 32) importance = tp.importance.MagnitudeImportance(p=1) # L1

ignored_layers = [model.head] pruner = tp.pruner.MagnitudePruner( model, example_inputs=example_inputs, importance=importance, global_pruning=False, # 每层按比例 pruning_ratio=0.30, # 删 30% 输出通道 ignored_layers=ignored_layers,

) pruner.step() # 执行一次剪枝(也可以多轮:循环 step() + 微调) print("剪枝后:", model, sep="\n")

运行结果,可以看到,模型通道数确实会减少很多。

工程领域一般选结构化剪枝,因为结构化剪枝才是真正的缩小模型

3 微调(常搭配蒸馏)

简短结论:多数情况下建议用蒸馏来微调(finetune)剪枝后的模型,尤其是**结构化剪枝、剪得比较狠(>20–30% 通道/头)**或者你的数据不算很大时。轻度剪枝(<10–15%)常规微调也能收回大部分精度。