人工智能简史(2)

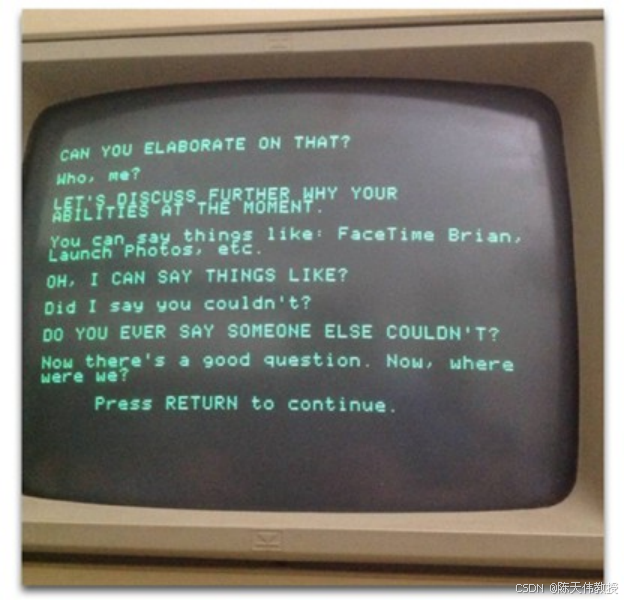

ELIZA:模板式对话机器人

1966 年,约瑟夫·维森鲍姆在麻省理工学院开发了名为ELIZA 的聊天机器人。它的工作原理是按既定规则的词句转换:当用户输入一句话时,ELIZA 会识别语句中的关键词,然后按照预设的规则对词句进行重组,再生成新的回答。比如,当用户说“我感觉很沮丧”,ELIZA 会提取出关键词“沮丧”,并将这一关键词填充到模板 “为什么你感觉[ ] 呢?”,就得到回应“为什么你感觉沮丧呢?”维森鲍姆指出,ELIZA 的过程更像是一种“巧妙的文本处理”,并不能真正理解人的语言。尽管如此,在当时很多测试者认为 ELIZA“非常智能”。

感知器模型

定理证明和ELIZA 都属于“符号方法”,主要依靠符号演算来完成特定功能。这在当时是主流。然而,一些 “非主流”研究也在悄然进行,其中最值得注意的便是神经网络研究。

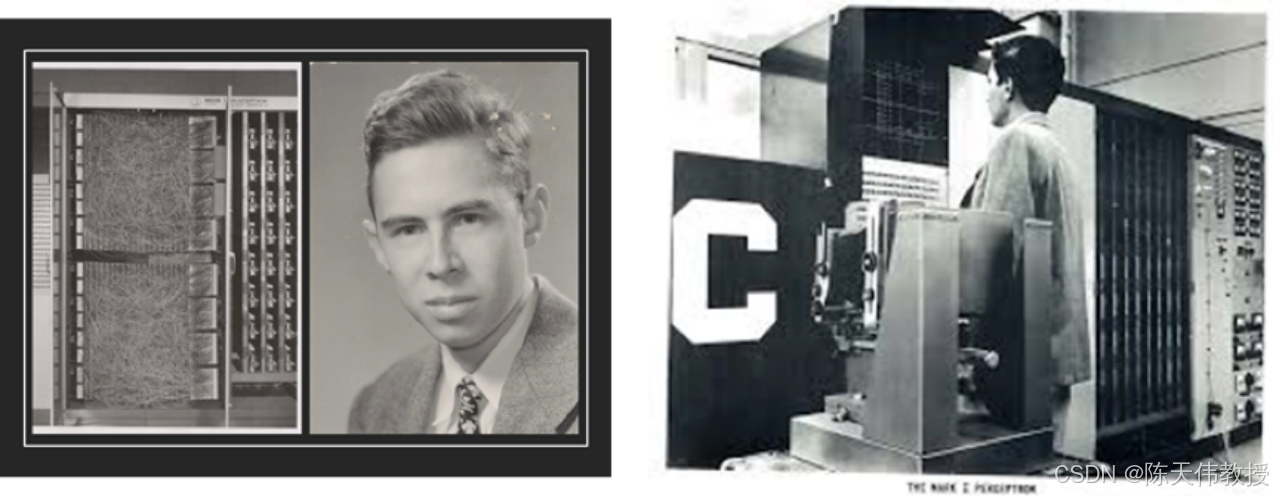

(左)弗兰克·罗森布拉特(Frank Rosenblatt,1928-1971),美国心理学家。(右)罗森布拉特的 Mark I感知机,正在识别字母“C”。

受人脑工作机理的启发,早在 1943 年,美国计算神经学家沃伦·麦卡洛克和沃尔特·皮茨就提出了“人工神经元”理论。1951 年,马文·闵斯基完成了首台神经网络计算机 SNARC。SNARC 只是借用了神经元互相连接且连接强度可学习的思路,目的是模拟小鼠走迷宫的学习过程,并不是一个通用的学习模型。1958 年,弗兰克·罗森布拉特在康奈尔大学设计了名为“感知器”的单层神经网络模型,并在专用硬件 Mark I 上成功实现(也被称为“感知机”)。感知器基于“麦卡洛克-皮茨”神经元结构,但允许神经元之间的连接权重可调整,藉此从训练数据中学习并完成如字母识别等任务。