高质量数据集、多模态数据处理与数据标注之间的关系

目录

1. 多模态数据处理是 “基础前提”

2. 数据标注是 “价值赋能”

3. 高质量数据集是 “最终结果”

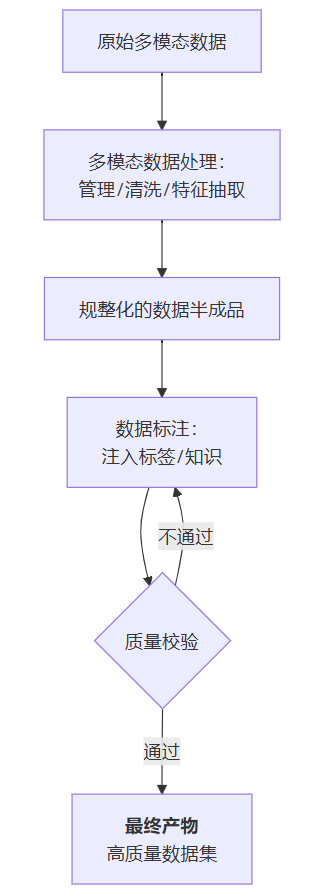

三者是 “目标 - 手段 - 核心步骤” 的递进关系,共同构成 “从原始多模态数据到可用高质量数据” 的完整链路,具体关联如下:

1. 多模态数据处理是 “基础前提”

原始多模态数据(如杂乱的图像、带噪声的音频、未整理的文本)往往存在 “格式不统一、质量差、冗余” 等问题,无法直接用于模型训练。多模态数据处理(如之前提到的清洗、特征抽取、存储)的作用是 “把原始数据变‘可用’”:

- 先通过清洗去除噪声(如修复模糊图像、过滤音频杂音);

- 再通过格式适配、存储管理,让不同模态数据能被统一调用;

- 最终输出 “干净、规整” 的多模态数据,为后续标注和高质量数据集构建打下基础。

2. 数据标注是 “价值赋能”

“干净的多模态数据” 仍缺乏 “语义信息”(如图像里的 “猫”“狗”、文本里的 “正面 / 负面情绪”),模型无法理解其含义。数据标注的作用是 “给数据贴‘意义标签’”,让数据从 “无意义的字节” 变成 “有语义的样本”:

- 针对多模态场景,标注需覆盖不同类型(如文本分类标注、图像目标检测标注、音频情感标注);

- 标注质量直接决定数据集质量 —— 标注准确、一致,模型才能学到正确的规律。

3. 高质量数据集是 “最终结果”

当多模态数据经过 “处理(变可用)+ 标注(变有意义)” 后,再结合质量校验(如标注审核、数据均衡性调整),最终形成 “高质量数据集”。

简单说:多模态数据处理保障 “数据能用”,数据标注保障 “数据有用”,两者共同作用,才能产出高质量数据集。

总结三者之间的关系图: