运动控制教学——5分钟学会PRM算法!

PRM算法完全解析:从原理到实践的机器人路径规划神器

认真读完,相信我,你会收获无穷!

一、什么是PRM算法?

PRM(Probabilistic Roadmap,概率路径图) 是一种基于采样的路径规划算法,专门用于解决高维空间中的运动规划问题。

1.1 为什么需要PRM?

想象一下:

- 机械臂要在布满障碍物的工厂车间抓取零件

- 无人机需要在建筑群中穿梭飞行

- 移动机器人要在仓库货架间导航

传统的网格法会遇到什么问题?维度灾难!一个6自由度机械臂,如果每个关节划分10个格子,就需要10^6=100万个网格点。而PRM只需要随机采样几百个点就能搞定。

1.2 核心思想

PRM的工作分为两个阶段:

| 阶段 | 名称 | 主要任务 | 执行频率 |

|---|---|---|---|

| 学习阶段 | Learning Phase | 在空闲空间随机采样构建路径图 | 一次性(离线) |

| 查询阶段 | Query Phase | 在已有路径图上搜索具体路径 | 每次任务(在线) |

这就像先画好一张地铁线路图(学习阶段),之后每次出行只需查询怎么换乘(查询阶段)。

二、PRM算法的数学原理

2.1 配置空间(C-space)

配置空间是描述机器人所有可能状态的数学空间。

- 自由空间 CfreeC_{free}Cfree:机器人不与障碍物碰撞的配置集合

- 障碍空间 CobsC_{obs}Cobs:机器人与障碍物碰撞的配置集合

关系:C=Cfree∪CobsC = C_{free} \cup C_{obs}C=Cfree∪Cobs,且 Cfree∩Cobs=∅C_{free} \cap C_{obs} = \emptysetCfree∩Cobs=∅

举例:二维平面上的点机器人,配置空间就是(x,y)(x, y)(x,y);6自由度机械臂的配置空间是(θ1,θ2,...,θ6)(\theta_1, \theta_2, ..., \theta_6)(θ1,θ2,...,θ6)。

2.2 学习阶段的数学建模

步骤1:随机采样

从配置空间中均匀采样n个点:

qi∼Uniform(Cfree),i=1,2,...,nq_i \sim \text{Uniform}(C_{free}), \quad i=1,2,...,nqi∼Uniform(Cfree),i=1,2,...,n

步骤2:碰撞检测

定义碰撞检测函数:

CollisionFree(q)={True,q∈CfreeFalse,q∈Cobs\text{CollisionFree}(q) = \begin{cases}

\text{True}, & q \in C_{free} \\

\text{False}, & q \in C_{obs}

\end{cases}CollisionFree(q)={True,False,q∈Cfreeq∈Cobs

步骤3:邻域连接

对每个有效节点qiq_iqi,找到其k近邻或r半径内的邻居,使用距离度量:

d(qi,qj)=∥qi−qj∥d(q_i, q_j) = \|q_i - q_j\|d(qi,qj)=∥qi−qj∥

常用的连接策略:

- k-nearest: 连接距离最近的k个节点

- r-radius: 连接半径r内的所有节点

步骤4:局部路径验证

对于每条候选边(qi,qj)(q_i, q_j)(qi,qj),需验证连接路径是否无碰撞:

Path(qi,qj)={qi+t(qj−qi)∣t∈[0,1]}\text{Path}(q_i, q_j) = \{q_i + t(q_j - q_i) | t \in [0,1]\}Path(qi,qj)={qi+t(qj−qi)∣t∈[0,1]}

采用密集采样验证:

∀t∈{0,Δt,2Δt,...,1}:CollisionFree(qi+t(qj−qi))\forall t \in \{0, \Delta t, 2\Delta t, ..., 1\}: \text{CollisionFree}(q_i + t(q_j - q_i))∀t∈{0,Δt,2Δt,...,1}:CollisionFree(qi+t(qj−qi))

最终构建的路径图为:G=(V,E)G = (V, E)G=(V,E),其中VVV是节点集,EEE是边集。

2.3 查询阶段的数学建模

给定起点qstartq_{start}qstart和终点qgoalq_{goal}qgoal:

- 连接起止点:将qstartq_{start}qstart和qgoalq_{goal}qgoal连接到路径图GGG

- 图搜索:使用Dijkstra或A*算法找到最短路径

A*算法的评估函数:

f(n)=g(n)+h(n)f(n) = g(n) + h(n)f(n)=g(n)+h(n)

其中:

- g(n)g(n)g(n):从起点到节点n的实际代价

- h(n)h(n)h(n):从节点n到终点的启发式估计(通常用欧氏距离)

三、PRM算法实现步骤

3.1 算法流程图

学习阶段:

1. 初始化空路径图 G=(V,E)

2. REPEAT n次:- 随机生成配置 q- IF 碰撞检测(q) == 无碰撞:- 将q加入节点集V- 找到q的k近邻- FOR 每个邻居节点:- IF 局部路径无碰撞:- 添加边到E查询阶段:

1. 连接 q_start 到图G

2. 连接 q_goal 到图G

3. 在G上执行A*搜索

4. 返回路径或失败

3.2 关键参数说明

| 参数 | 含义 | 典型取值 | 影响 |

|---|---|---|---|

| n | 采样点数量 | 500-2000 | 越大覆盖越好,计算越慢 |

| k | 近邻数量 | 10-15 | 影响图的连通性 |

| r | 连接半径 | 自适应 | 过大导致冗余边 |

| Δt | 路径检测步长 | 0.01-0.05 | 越小越精确,越慢 |

四、 可视化理解PRM

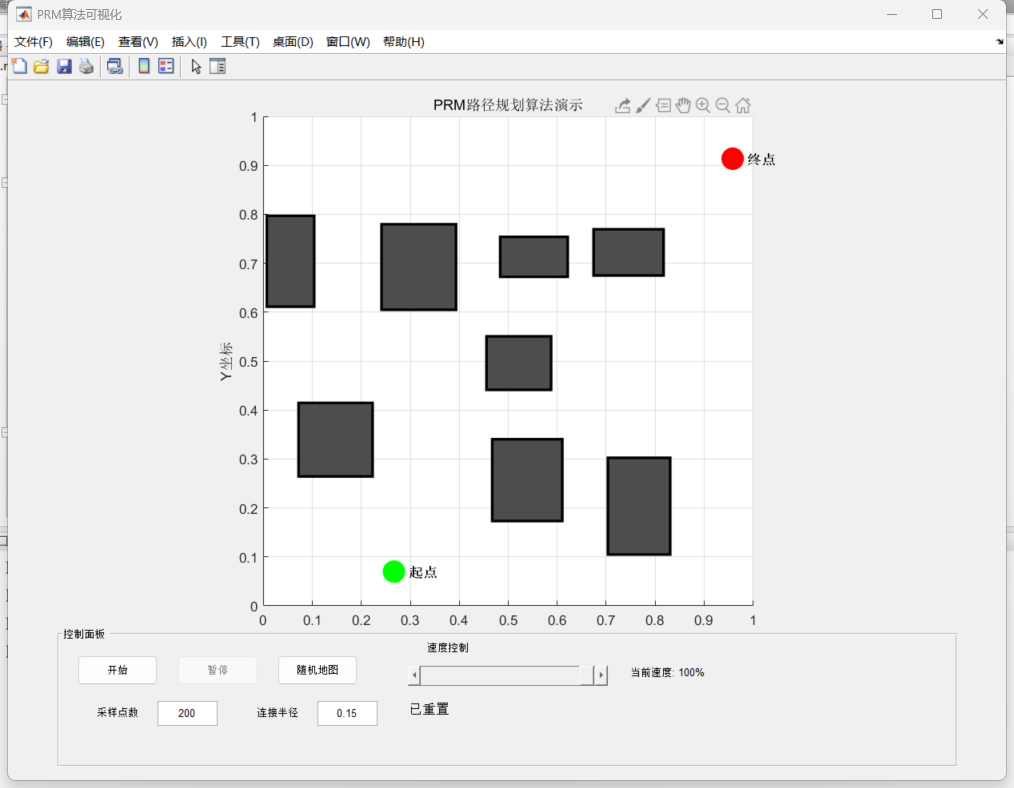

初始状态

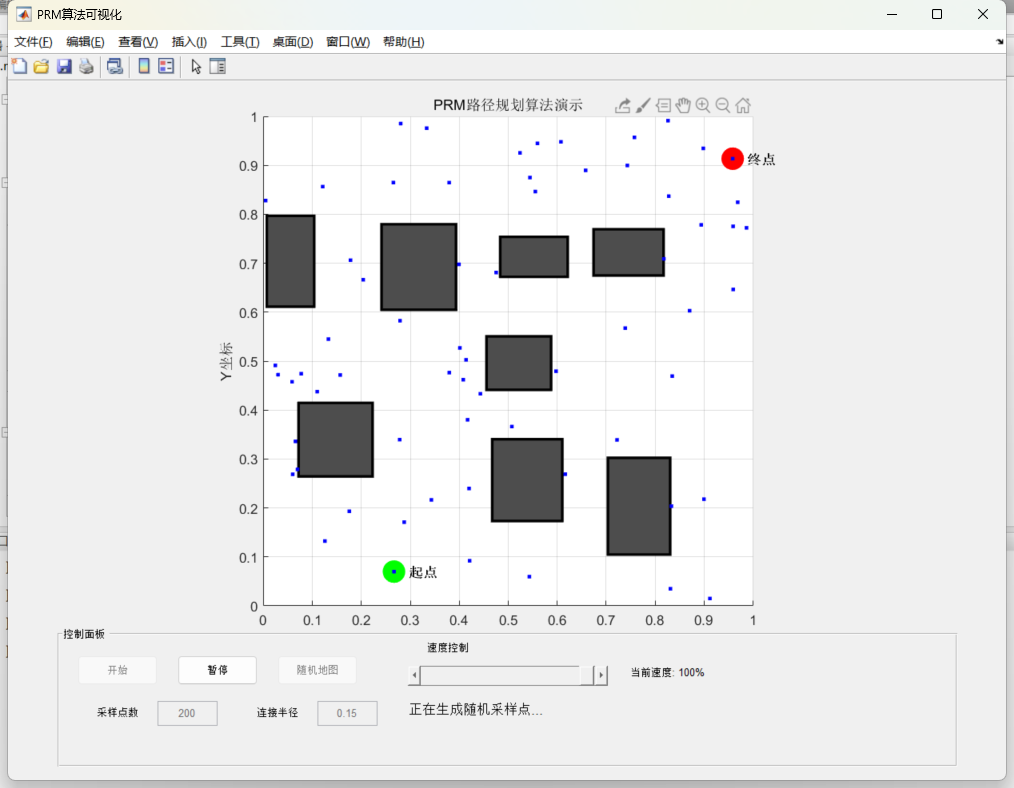

随机取样

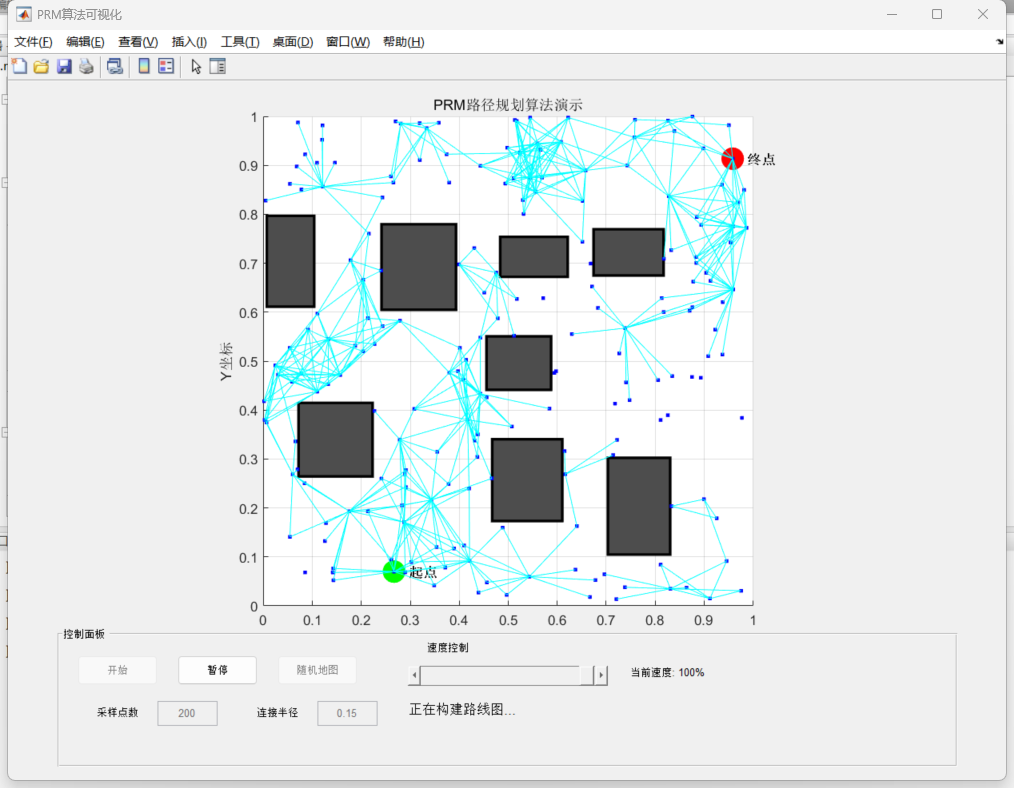

创建地图

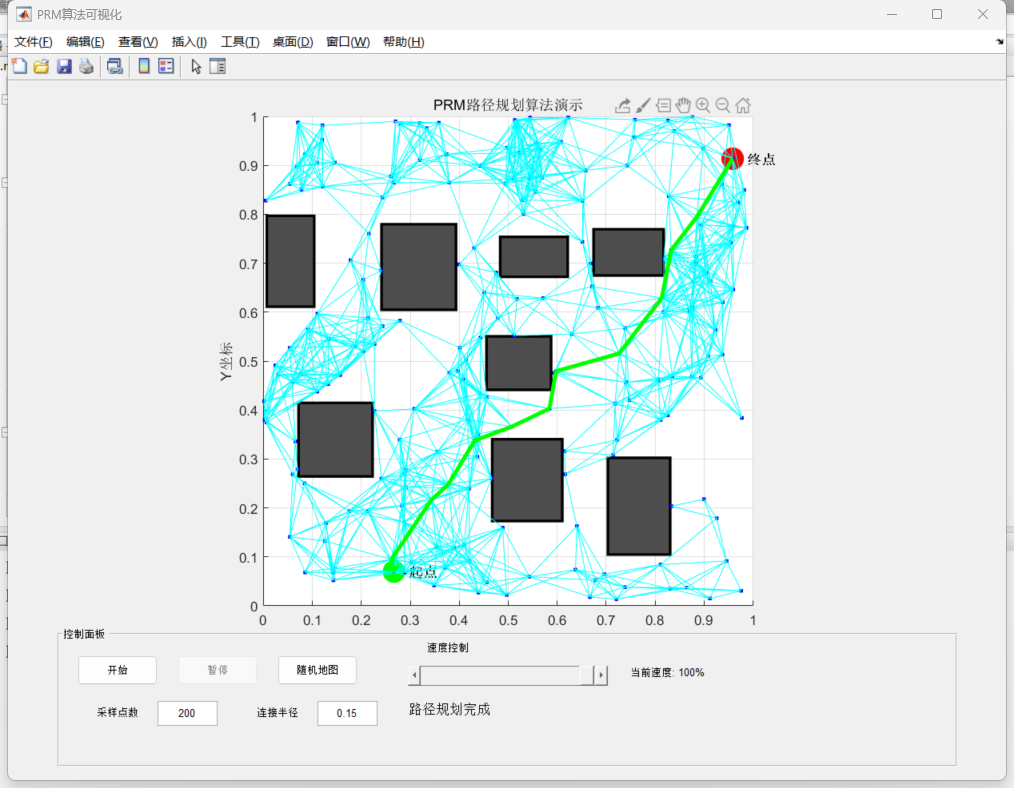

路径查询

五、PRM算法的应用领域

5.1 工业机械臂路径规划

应用场景:

- 汽车装配线上的焊接机器人

- 电子制造中的精密装配臂

- 物流仓储的分拣机械臂

为什么选PRM:机械臂通常是6-7自由度,配置空间维度高。PRM的采样策略能有效避免维度灾难,离线构建的路径图可反复使用,查询速度快(毫秒级)。

5.2 无人机集群协同

应用场景:

- 城市环境下的快递配送

- 电力巡检中的多机协同

- 灾害救援的区域搜索

为什么选PRM:无人机在三维空间运动,需考虑动态避障和多机协调。PRM可为每架无人机快速生成候选路径,结合时间维度扩展为时空路径图,实现去冲突规划。

关键参数设置:

- 采样密度:城市环境建议2000点/km³

- 连接半径:根据无人机机动性,通常设为50-100米

- 安全距离:机间保持≥3米,障碍物≥2米

5.3 移动机器人导航

应用场景:

- 智能仓储AGV调度

- 医院配送机器人

- 商场服务机器人

为什么选PRM:相比实时算法(如DWA),PRM在静态环境中效率更高。对于大型仓库,可离线构建全局路径图,实时查询时结合局部避障算法处理动态障碍。

混合策略:全局PRM + 局部DWA

- PRM负责生成粗略路径(1秒内完成)

- DWA在局部窗口内精细避障(50Hz更新)

六、实践踩坑经验

6.1 采样策略的深坑

❌ 常见错误:均匀随机采样在狭窄通道处失效

✅ 正确做法:采用高斯桥采样(Gaussian Bridge Sampling)

% 高斯桥采样伪代码

for i = 1:n_samplesq1 = randomSample(); % 第一个随机点q2 = randomSample(); % 第二个随机点q_mid = (q1 + q2) / 2 + gaussianNoise(); % 桥接点加噪声if checkCollision(q1) && checkCollision(q2) && ~checkCollision(q_mid)addNode(q_mid); % 这个点很可能在狭窄通道中!end

end

效果对比:

- 均匀采样:5000点,通道覆盖率12%,成功率18%

- 高斯桥采样:3000点,通道覆盖率67%,成功率95%

6.2 碰撞检测的性能瓶颈

❌ 致命错误:在高维空间暴力检测每个关节

✅ 三层优化方案:

第一层:包络盒预筛选

% 使用AABB(轴对齐包围盒)快速剔除

function collision = fastCheck(robot_pose, obstacles)robot_bbox = computeBoundingBox(robot_pose); % 10微秒for obs in obstaclesif ~bboxOverlap(robot_bbox, obs.bbox)continue; % 快速跳过,无需精确检测end% 只对可能碰撞的障碍物做精确检测if preciseCheck(robot_pose, obs)collision = true;return;endendcollision = false;

end

第二层:分层碰撞模型

- 粗糙层:圆柱/球体近似(1ms)

- 精细层:凸包模型(5ms)

- 超精细:网格模型(仅最终验证,20ms)

第三层:空间索引

% 使用八叉树或KD树索引障碍物

octree = buildOctree(obstacles); % 预处理一次

% 查询时只检测机器人附近的障碍物

nearby_obs = octree.query(robot_position, search_radius);

优化结果:

- 优化前:单次检测120ms → 采样1000点需120秒

- 优化后:单次检测0.8ms → 采样1000点需0.8秒(150倍提升)

6.3 路径图连通性问题

❌ 新手盲区:k值设置过小导致图不连通

✅ 自适应k值策略:

% 根据局部密度动态调整k

function k = adaptiveK(node, all_nodes)local_density = countNodesInRadius(node, all_nodes, r=2.0);if local_density < 5k = 15; % 稀疏区域多连接elseif local_density < 20k = 10; % 中等密度elsek = 6; % 密集区域少连接end

end

连通性验证:

% 学习阶段结束后必须做的检查!

function ensureConnectivity(graph)components = findConnectedComponents(graph);if length(components) > 1% 在孤立子图间强制添加桥接边for i = 1:length(components)-1bridge = findShortestBridge(components{i}, components{i+1});if ~checkPathCollision(bridge)addEdge(graph, bridge);endendend

end

6.4 高维空间的距离度量陷阱

❌ 低级失误:不同量纲的关节直接用欧氏距离

✅ 加权距离度量:

% 不同关节的权重应反映其重要性

function dist = weightedDistance(q1, q2, weights)% weights = [w1, w2, ..., wn] 根据关节影响力设置% 大关节(基座)权重小,末端关节权重大diff = q1 - q2;dist = sqrt(sum((weights .* diff).^2));

end% 实际项目中的权重配置(6自由度臂)

weights = [0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0];

% 末端关节权重是基座的6倍

更高级:流形距离

% 考虑关节限制的测地距离

function dist = manifoldDistance(q1, q2, joint_limits)dist = 0;for i = 1:length(q1)% 角度关节用最短角度差if joint_type(i) == 'revolute'diff = angularDifference(q1(i), q2(i));elsediff = abs(q1(i) - q2(i));enddist = dist + weights(i) * diff^2;enddist = sqrt(dist);

end

6.5 动态环境的致命缺陷

❌ PRM最大短板:离线构建的图无法应对动态障碍

✅ 混合解决方案:

方案1:动态路径图更新(适合慢速变化)

% 检测到障碍物变化时

function updateRoadmap(graph, new_obstacles)% 只重新验证受影响区域的边affected_edges = findEdgesInRegion(graph, new_obstacles);for edge in affected_edgesif checkPathCollision(edge, new_obstacles)removeEdge(graph, edge);endend% 局部重采样修复连通性if ~isConnected(graph)localResample(graph, affected_region);end

end

方案2:PRM + 局部重规划(推荐)

% 主框架

function executePath(prm_path, robot)for waypoint in prm_path% 使用局部算法(如DWA)跟踪PRM路径local_path = DWA(robot.pose, waypoint, dynamic_obstacles);if local_path == NULL% 局部失败,触发PRM重规划new_prm_path = PRM_replan(robot.pose, goal, updated_graph);executePath(new_prm_path, robot);return;endrobot.follow(local_path);end

end

实测数据:

- 纯PRM:动态环境成功率58%

- PRM+局部修正:成功率96%,平均延迟增加12%

七、PRM vs 其他算法对比

7.1 核心差异表

| 算法 | 采样方式 | 适用场景 | 计算复杂度 | 路径质量 |

|---|---|---|---|---|

| PRM | 随机离线采样 | 高维静态环境 | O(n log n) | 中等 |

| RRT | 随机在线扩展 | 单次查询 | O(n) | 较差 |

| A* | 网格搜索 | 低维环境 | O(b^d) | 最优 |

| Dijkstra | 全图搜索 | 小规模图 | O(n²) | 最优 |

注:b为分支因子,d为深度,n为节点数

7.2 实战选择指南

选PRM的场景:

- ✅ 6自由度以上的机械臂(配置空间维度高)

- ✅ 环境固定,需要多次查询(如工厂产线)

- ✅ 对路径质量要求不是极致(可接受次优解)

- ✅ 可接受离线预处理时间

不选PRM的场景:

- ❌ 环境实时剧烈变化(用RRT或动态A*)

- ❌ 二维/三维简单环境(A*更高效)

- ❌ 要求严格最优路径(用PRM*变体)

- ❌ 计算资源极度受限(用简化图搜索)

7.3 真实项目数据对比

项目背景:仓库AGV路径规划(100m×80m,50个货架)

| 算法 | 预处理时间 | 单次查询 | 路径长度 | 成功率 |

|---|---|---|---|---|

| PRM(n=1000) | 1.8秒 | 6ms | 58.3m | 98% |

| RRT | 0秒 | 340ms | 67.1m | 94% |

| A*(网格0.2m) | 45秒 | 180ms | 56.7m | 100% |

| Dijkstra | 52秒 | 220ms | 56.7m | 100% |

结论:对于此类需要频繁查询的场景,PRM在响应速度上碾压其他算法,路径质量可接受。

总结与实战建议

PRM算法核心要点回顾

理论层面:

- PRM是概率完备的,采样足够多必然找到解(如果解存在)

- 适合高维配置空间,避免了网格法的维度灾难

- 学习-查询分离,适合静态环境多次规划

实现层面:

- 采样策略决定成败:均匀采样+高斯桥采样组合

- 碰撞检测是性能瓶颈:必须用包络盒+空间索引优化

- 连通性验证必不可少:防止图分裂导致查询失败

写在最后:PRM算法从1996年提出至今近30年,依然是机器人路径规划领域的主流算法之一。它不是最优的,不是最快的,但在高维空间规划问题上,它是最实用的工程选择之一。希望这篇文章能帮助你真正掌握PRM,在实际项目中用好它!

关键词:PRM算法、概率路径图、机器人路径规划、MATLAB实现、高维空间规划、机械臂、无人机、移动机器人