做零食网站的原因杭州有哪些做网站的公司

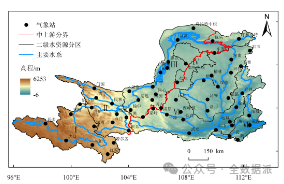

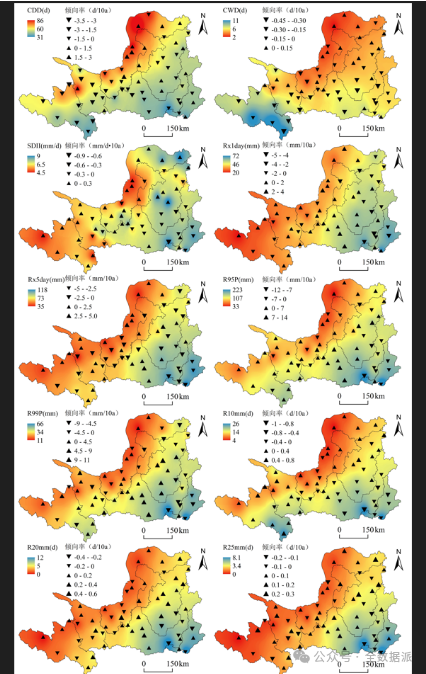

今天小编整理分享的是 《 黄河中上游极端降水指数数据集(1961-2020年)》

概况

数据概况

数据基于1961-2020年气象站点的逐日降水观测资料,经数据筛选、质量检测和异常值剔除,选取并计算了10个极端降水指数,分时段、分区域统计得到黄河中上游地区极端降水指数数据集。经过单位转换、剔除数据缺失站点、插补缺失值等质量控制以及在时间序列和空间格局上的数据验证。数据可用于分析黄河中上游地区极端降水事件时空特征及其对气候变化的响应研究,也可为评估该地区水资源安全及旱涝灾害风险提供基础数据支撑。EXCEL格式和jpg(jpg是图件)。

详情图请看上面图片。请自行斟酌使用。

其他概况

极端降水是指在特定地区和时间范围内,出现的强度、频率或持续时间远超该地区气候平均状态的降水事件。这类事件往往会对自然环境、社会经济和人类生活造成显著影响,是气象学和气候学中关注的重要极端天气现象。

极端降水的判定标准

极端降水的界定通常与当地的气候背景密切相关,不同地区因降水特征差异,判定阈值也有所不同,主要基于以下几种方式:

百分位法:将某一地区长期的降水数据按从大到小排序,取排名前一定比例(如 95%、99%)的降水事件作为极端降水。例如,某地区近 30 年日降水量数据中,排名前 5% 的日降水事件即被视为极端日降水。

绝对阈值法:根据当地实际情况设定固定的降水量阈值。比如,我国部分地区将日降水量≥50 毫米定义为暴雨,而日降水量≥250 毫米则为特大暴雨,这类强暴雨常被归为极端降水范畴。

持续时间标准:除了单次降水强度,持续多日的强降水也可能被认定为极端降水。例如,连续 5 天以上的大到暴雨,累计降水量远超同期平均水平,可能引发严重的洪涝灾害。

极端降水的主要特征

强度大:短时间内降水量极大,如小时雨强超过 50 毫米,可能导致城市内涝、山洪暴发等。

突发性强:部分极端降水事件(如强对流引发的短时暴雨)发生突然,预警和应对难度较大。

时空分布不均:在空间上,可能集中在某一区域;在时间上,可能出现在特定季节(如我国夏季的梅雨期、台风季)。

影响范围广:不仅会直接引发洪涝,还可能诱发滑坡、泥石流等次生灾害,对农业、交通、水利等多个领域造成冲击。

极端降水的成因

极端降水的形成与多种气象因素相关,主要包括:

大气环流异常:如副热带高压位置异常、季风强弱变化等,会导致水汽输送和汇聚的异常,从而引发强降水。

强对流天气系统:雷暴、飑线等强对流系统发展旺盛时,垂直气流剧烈运动,容易形成短时强降水。

台风或热带气旋:台风带来的大量水汽和强烈上升运动,常导致途经地区出现持续性的极端降水。

气候变化影响:全球气候变暖使得大气中水汽含量增加,可能增强降水的强度和频率,加剧极端降水事件的发生。

极端降水的应对与防范

面对极端降水,需要从监测预警、工程建设、应急管理等多方面入手:

加强监测预警:利用气象卫星、雷达、雨量站等设备,提高对极端降水的监测精度和预报时效,及时发布预警信息。

完善防洪工程:修建和加固堤防、水库、排水管网等设施,增强区域的防洪排涝能力。

强化应急响应:制定应急预案,在极端降水发生时,及时组织人员转移、物资调配,减少人员伤亡和财产损失。

推进生态保护:保护湿地、森林等自然生态系统,发挥其涵养水源、调节径流的作用,减轻极端降水的危害。

人类活动是否会加剧极端降水的发生频率?

人类活动对极端降水发生频率的影响是当前气候科学研究的核心议题之一。大量观测数据和模拟研究表明,人类活动通过改变地球气候系统,显著加剧了极端降水的发生频率、强度和持续时间。

一、温室气体排放与全球变暖:极端降水的 “放大器”

人类活动(如化石燃料燃烧、工业生产、森林砍伐等)导致大气中二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)等温室气体浓度持续上升,引发全球气候变暖。这一过程通过两个关键机制直接增强极端降水:

大气持水量增加

根据气象学中的克劳修斯 - 克拉佩龙方程,气温每升高 1℃,大气能容纳的水汽量约增加 7%。变暖的大气如同 “更湿润的海绵”,在有利的气象条件(如气流抬升、水汽汇聚)下,可释放的降水量显著增加,直接导致极端降水强度上升。

例如,IPCC(政府间气候变化专门委员会)第六次评估报告指出,全球平均气温较工业化前上升 1.1℃的背景下,许多地区的极端日降水强度已增加,且这一趋势与人类活动导致的变暖直接相关。

水循环加速

变暖不仅增加大气水汽含量,还会加速全球水循环:蒸发量增加(海洋、陆地水分蒸发更旺盛),导致更多水汽被输送到降水系统中;同时,大气环流的能量增强(如热带气旋、季风系统),使得水汽更易在局部区域集中,形成持续性或短时强降水。

观测数据显示,过去 50 年全球范围内,中高纬度地区的极端降水频率上升尤为明显(如北美、欧洲、亚洲北部),这与该区域升温幅度较大、水循环加速的趋势一致。

二、土地利用变化:局部极端降水的 “调制器”

人类对土地的改造(如城市化、农业扩张、湿地破坏等)也会通过改变地表属性,影响局部降水模式,间接加剧极端降水:

城市化与 “城市雨岛效应”

城市中密集的建筑物、柏油路面等替代了自然植被,导致地表反照率降低、热容量变化,形成 “城市热岛”。热岛效应会加热城市上空大气,引发强烈的对流运动;同时,城市粗糙的下垫面会阻碍气流扩散,使水汽在城区汇聚,最终导致短时强降水频率增加(如城市内涝常伴随的 “暴雨集中” 现象)。

例如,我国长三角、珠三角等城市化密集区域,近 30 年短时暴雨(1 小时雨强≥50 毫米)的发生频率较郊区高 20%-30%,与城市化进程高度相关。

植被破坏与湿地消失

森林、湿地等自然生态系统具有调节区域水循环的作用:植被通过蒸腾作用维持局部湿度平衡,湿地则能涵养水源、减缓水流。当人类过度砍伐森林、围垦湿地时,地表蒸发和水汽输送模式被破坏,可能导致降水更集中于少数极端事件中(即 “干旱更干,暴雨更暴”)。

例如,亚马逊雨林破坏导致区域水循环紊乱,部分地区旱季延长的同时,雨季极端降水强度增加了 15%-20%。

三、气溶胶排放:复杂的 “双刃剑” 效应

人类活动排放的气溶胶(如工业粉尘、汽车尾气中的颗粒物)对极端降水的影响相对复杂,但总体上仍可能间接加剧其频率:

一方面,气溶胶可作为云凝结核,增加云滴数量,可能暂时抑制降水(如 “污染抑制降水” 现象);

另一方面,当气溶胶积累到一定程度,或与强对流系统结合时,会导致云体发展更旺盛、降水效率更高,反而引发更强的短时暴雨。

例如,我国华北地区的观测发现,重污染时段过后,若遭遇冷空气触发对流,往往会出现强度更高的极端降水。

四、科学共识:人类活动的 “主导性” 证据

IPCC 报告(2021 年)明确指出:“人类活动极有可能(概率≥95%)导致了全球尺度极端降水事件的频率和强度增加”。这一结论基于三方面证据:

观测数据:1950 年以来,全球超过 80% 的陆地区域极端降水频率呈上升趋势,且升温幅度越高的地区,趋势越显著;

气候模型模拟:排除人类活动影响的模型无法复现观测到的极端降水增加趋势,而纳入温室气体排放等人类因素后,模型结果与实际观测高度吻合;

物理机制一致性:温室效应→升温→水汽增加→极端降水增强的逻辑链,在理论和观测中均得到验证。