稳压电源和开关电源

开关电源和稳压电源总结

文章目录

- 一、稳压电源(这里说的是LDO)

- 1、压降

- 2、LDO 的优缺点优点

- 优点:

- 缺点:

- 3、常见 LDO 型号举例

- 二、开关电源()

- 1、BUCK

- 2、BOOST

- 3、Buck-Boost(升降压)

- 用 TPS5430DA 实现的一个负电压输出的电路

- 5、同步和非同步

- 6、优缺点(对比线性电源)

- 优点:

- 缺点:

- Tips:开源电源的单转双设计

- 总结

一、稳压电源(这里说的是LDO)

**低压差线性稳压器(Low-Dropout Linear Regulator)**是线性稳压电源的一种特殊类型,核心优势是 “输入电压与输出电压的差值(压差)极小”,能在输入、输出电压接近时仍稳定输出,同时保持线性稳压电源 “低纹波、低干扰” 的特性。

1、压降

低压降稳压器 (LDO) 的典型特性必然是压降。毕竟,其名称及其缩写由此而来。

从根本上讲,压降描述的是正常稳压所需的 VIN 和 VOUT 之间的最小差值。但是考虑到各种因素之后,它会迅速发生细微的变化。压降对于实现高效运行及生成余量有限的电压轨至关重要

2、LDO 的优缺点优点

优点:

低压差特性:输入输出电压接近时仍能稳定工作,适合电池供电(如锂电池放电从 4.2V 降至 3.7V,可稳定输出 3.3V);

低纹波低噪声:输出电压波动极小,无高频开关噪声,对音频电路、射频电路、精密传感器(如压力传感器)干扰小;

电路简单:无需电感、变压器等元件,仅需输入 / 输出电容(通常 1μF~10μF),外围电路极简,成本低;

无 EMI 干扰:无高频开关动作,不会产生辐射干扰和传导干扰,EMC 性能优秀,无需额外 EMI 滤波。

缺点:

效率依赖压差:效率公式为 η=VOUT×IOUTVIN×IIN≈VOUTVIN\eta = \frac{V_{OUT} \times I_{OUT}}{V_{IN} \times I_{IN}} \approx \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}η=VIN×IINVOUT×IOUT≈VINVOUT(忽略静态电流),若输入输出压差大(如 VIN=12VV_{IN}=12VVIN=12V、VOUT=3.3VV_{OUT}=3.3VVOUT=3.3V),效率仅 27.5%,多余能量转化为热量;

功率受限:受限于散热能力,最大输出功率通常<10W(超过需加散热片,否则易触发热保护),不适合大功率场景(如电机驱动、大功率 LED);

仅支持降压:本质是 “线性降压”,无法实现升压或负压输出,输入电压必须≥输出电压 + 压差。

3、常见 LDO 型号举例

低压差小电流:AMS1117(VDO=1.2VV_{DO}=1.2VVDO=1.2V,IOUT(max)=1AI_{OUT(max)}=1AIOUT(max)=1A),输出 3.3V/5V)、LM1117(同 AMS1117,经典型号);

超低压差:TPS799(VDO=0.05VV_{DO}=0.05VVDO=0.05V,IOUT(max)=500mAI_{OUT(max)}=500mAIOUT(max)=500mA)、ADP1755(VDO=0.07VV_{DO}=0.07VVDO=0.07V,低噪声);

低静态电流:TI TPS7A4700(Q=15μA_Q=15μAQ=15μA,适合低功耗设备)、ADI ADP1653(IQ=2.5μAI_Q=2.5μAIQ=2.5μA)。

二、开关电源()

有些情况为什么要使用开关稳压器?为什么不用 LDO 和充电泵?

我们知道,所有的能量都不会凭空消失,损耗的能量最终会以热的形式传递出去,

这样,工程师在设计中就会产生很大的挑战,比如说,损耗最终以热的形式传递,那么

电路中就需要增加更大的散热片,结果电源的体积就变大了,而且整机的效率也很低。

如果在开关模式的开关电源,不仅可以提高效率,还可以降低了热管理的设计难度。

开关电源最常见的拓扑结构是:降压 buck 和升压 boost

1、BUCK

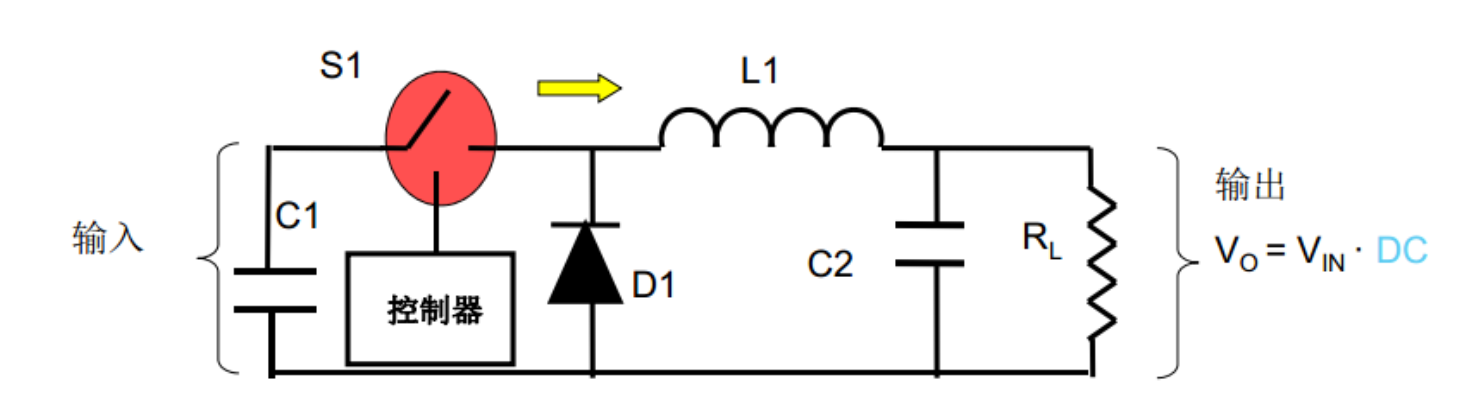

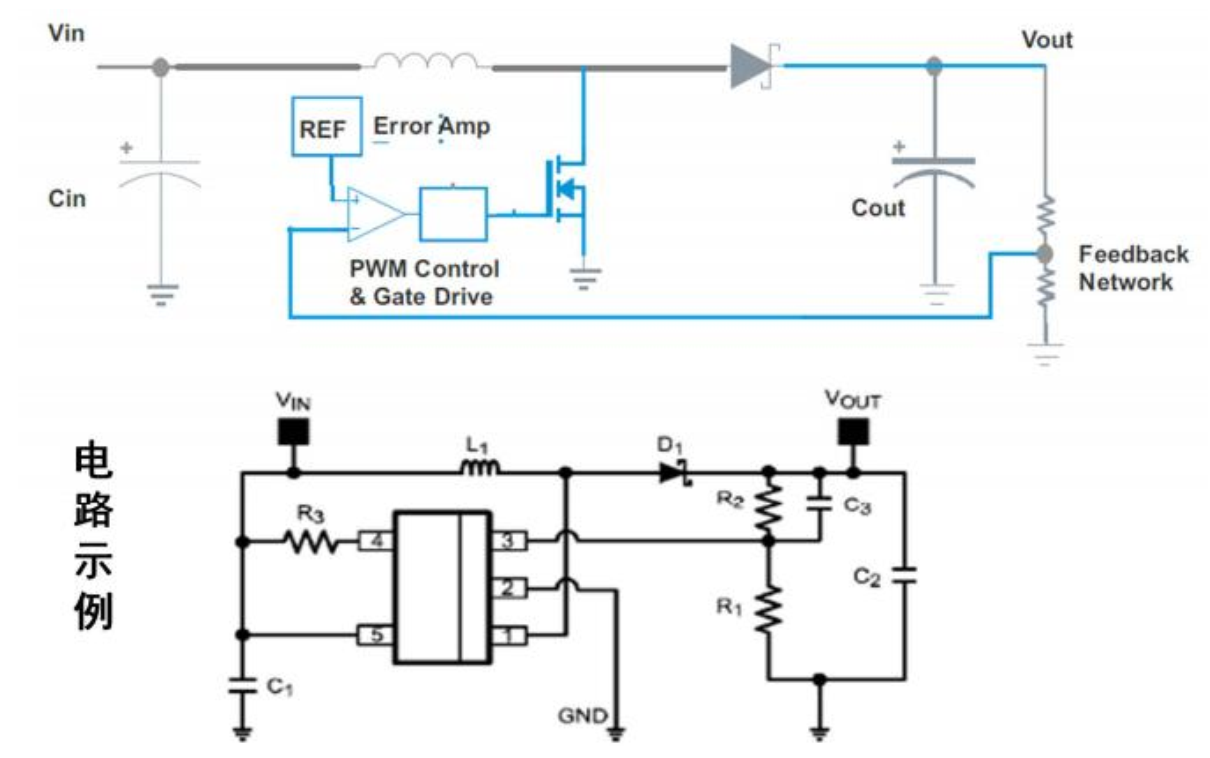

如图是一个简化的降压的开关电源,为了方便电路的分析,先不加入反馈控制部分。

状态一: 当 S1 闭合时,输入的能量从电容 C1,通过 S1→电感器 L1→电容器 C2→负载 RL供电,此时电感器 L1 同时也在储存能量, 可以得到加在 L1 上的电压为: Vin−Vo=L∗di/dtonVin-Vo=L*di/dtonVin−Vo=L∗di/dton

状态二: 当 S2 关断时,能量不再是从输入端获得,而是通过续流回路,从电感器 L1 存储的能量→电容 C2→负载 RL→二极管 D1,此时可得式子: L∗di/dtoff=VoL*di/dtoff= VoL∗di/dtoff=Vo最后我们可以得出 Vo/Vin=D,而 Vo 永远是小于 Vin 的,因为占空比 D≤1。

各个器件的作用:

1、输入电容器(C1) 用于使输入电压平稳;

2、输出电容器(C2) 负责使输出电压平稳;

3、箝位二极管(D1) 在开关开路时为电感器提供一条电流通路;

4、电感器(L1) 用于存储即将传送至负载的能量。

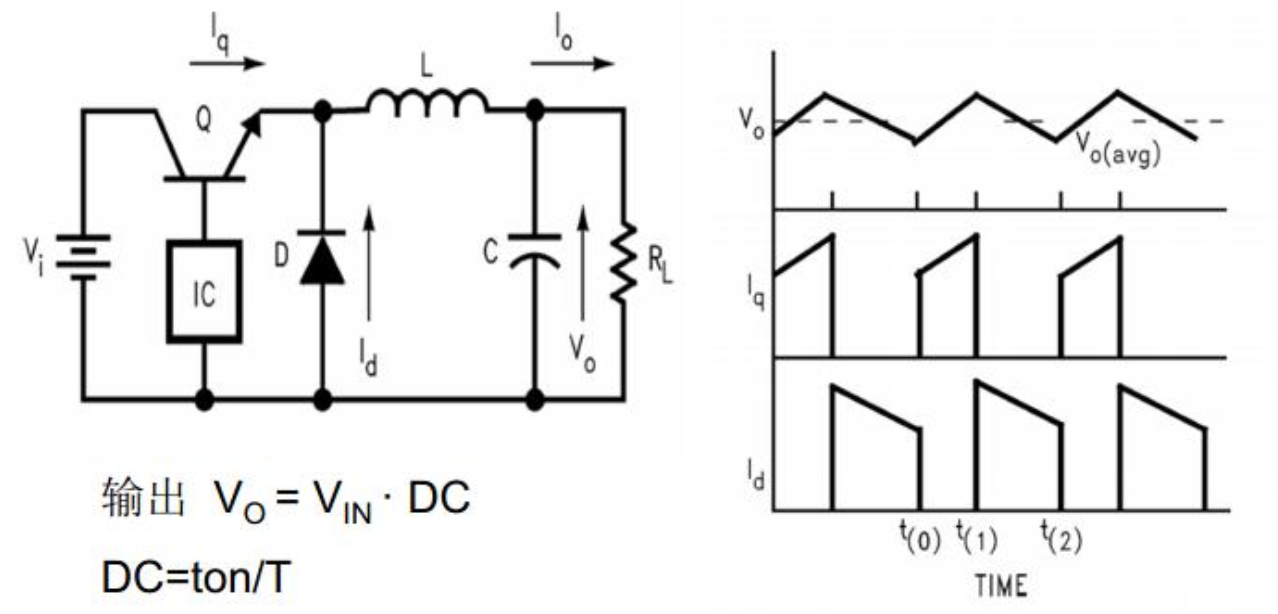

LM22676内部拓扑:

上图就是一个电路结构,我们可以通过两个电阻的分压采样输出的电压,再经过一个比较器和基准比较,如果输出小于基准, MOS 管就开通;如果输出大于基准,就关断 MOS管。

下图是用 LM22670 芯片做的电路示例,这就是一个典型的非同步降压转换器,因为他下管是用了一个快恢复或者肖特基二极管。为什么要用肖特基呢?因二极管的寄生参数和漏感会导致在 MOS 管在开通时产生一个高压的震荡,这个震荡最终会导致芯片的 SW 引脚高压损坏和开关损耗非常大,导致效率很低,所以一般会使用快恢复或者肖特基二极管。

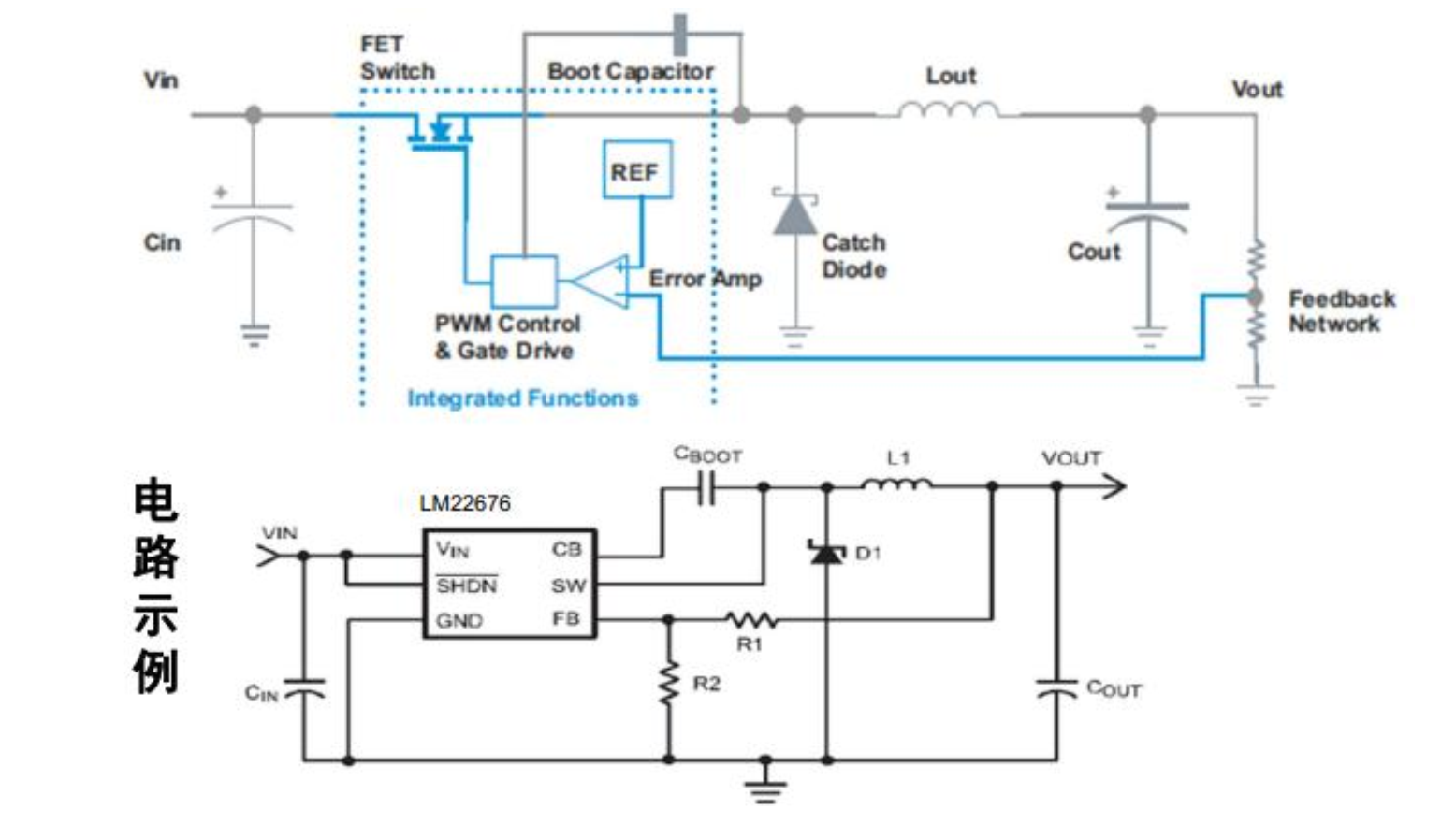

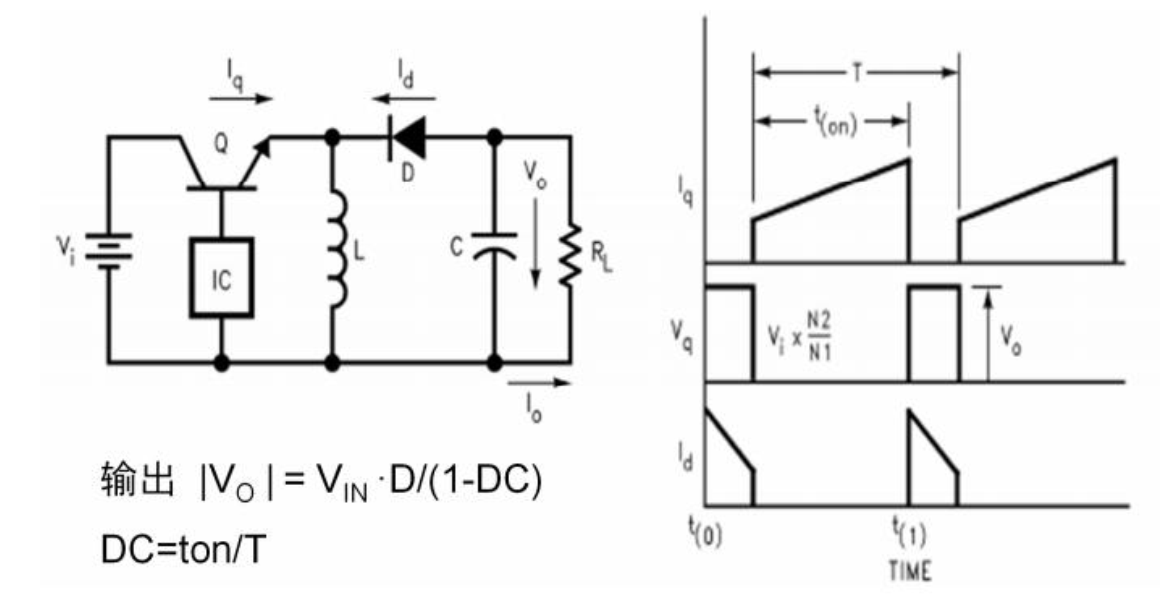

2、BOOST

上图就是升压转换器(Boost)的拓扑结构,我们前面讲过,电感 L 是一个储能元件,当开关管导通的时候,输入的电压对电感充电,形成的回路是:输入 Vi→电感 L→开关管 Q;

当开关管关断时,输入的能量和电感能量一起向输出提供能量,形成的回路是:输入 Vi→电感 L→二极管 D→电容 C→负载 RL,因此这时候输出的电压肯定就比输入的电压高,从而实现升压。

上图所示升压转换器的控制回路是通过分压电阻的采样,然后经过误差比较器和基准源比较,最后输出 PWM。需要注意的是这种电路在芯片不工作的时候,它的输入到输出就已自然经形成了回路,从输入→电感→二极管→电容→负载,所以如果不是在同步的升压拓扑结构里面,在输入电路部分应该增加一个切换电路,否则在电池供电的时候,电池的电量就白白用完了。

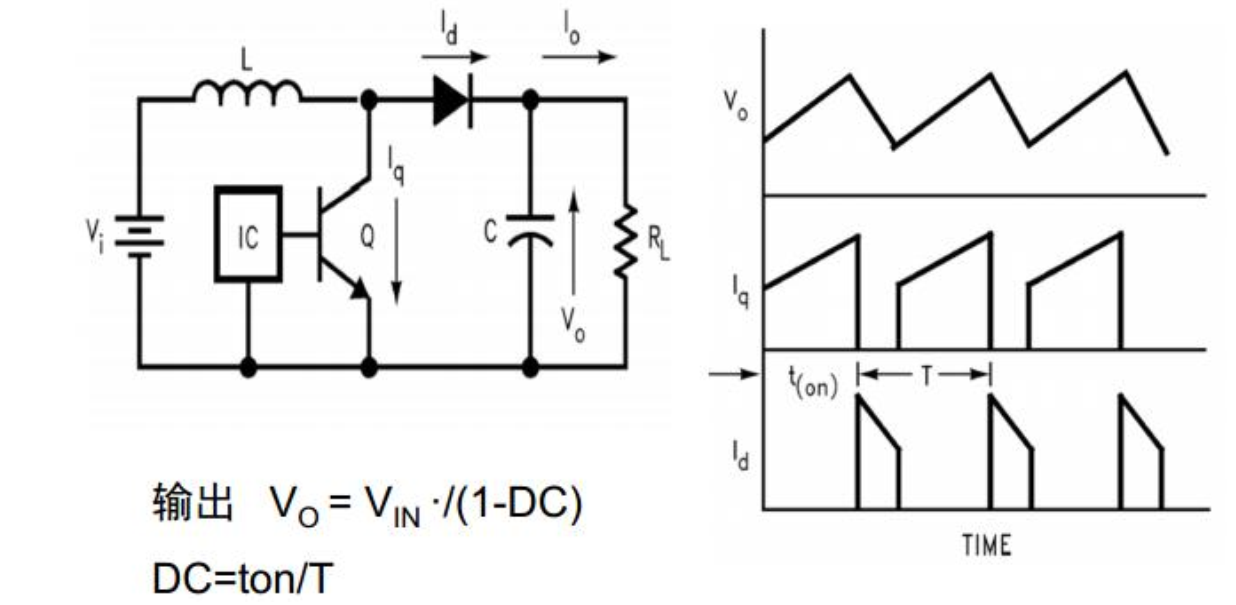

3、Buck-Boost(升降压)

状态一: 开关管开通,二极管 D 反向截止,电感器储能,电流回路为:输入 Vin →开关管 Q→电感器 L;

状态二: 开关管关断,二极管 D 正向导通续流,电流回路为: 电感器 L→电容 C→负载 RL→二极管 D;

输出什么时候是升压,什么时候是降压呢? 我们可以根据公式Vo=Vin×D/(1−D)Vo=Vin×D/(1-D)Vo=Vin×D/(1−D)中知道,当 D=0.5 时, Vo=Vin;当 D<0.5 时, Vo<Vin;当 D>0.5 时, Vo>Vin。而且我们可以看到,这种拓扑结构我们很容易得到了负向的电压,当某些场合不想用隔离变压器拉抽头的方式的时候我们可以用这种方式来实现负电压。

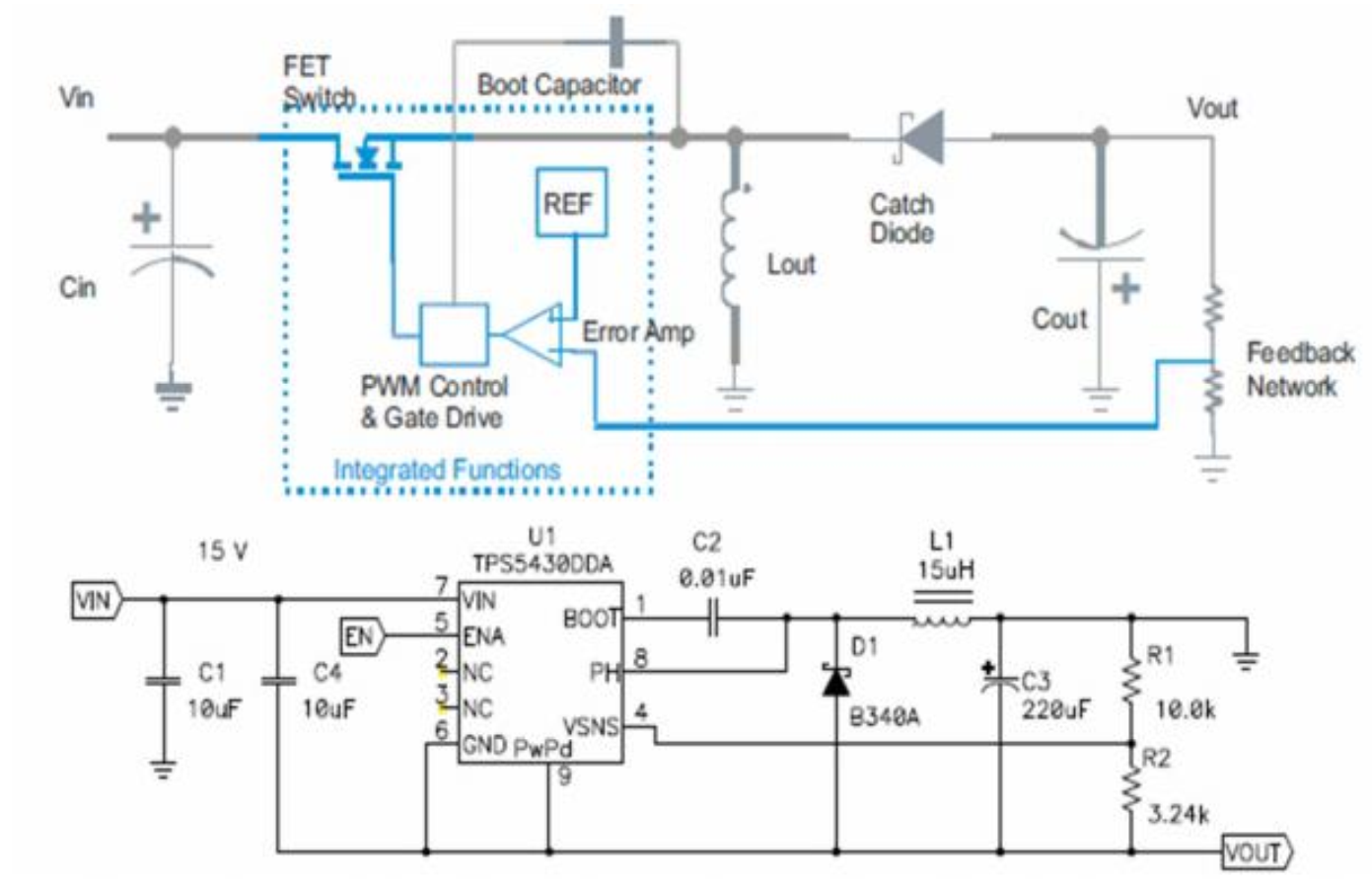

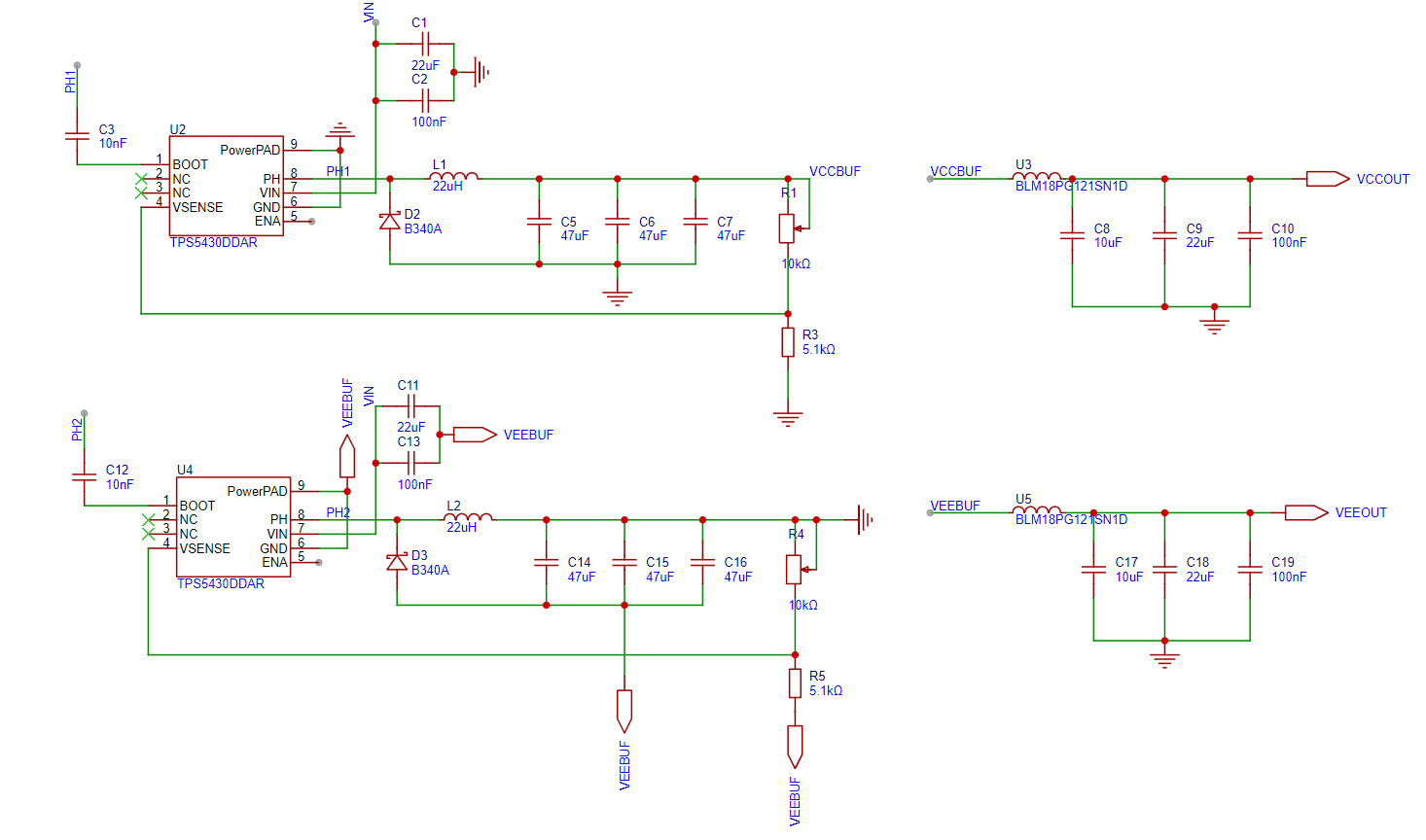

用 TPS5430DA 实现的一个负电压输出的电路

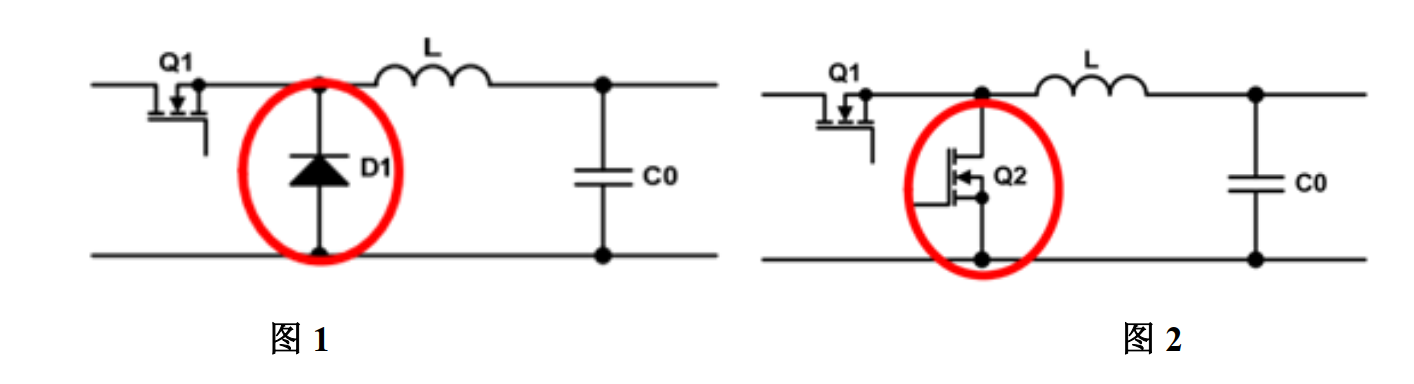

5、同步和非同步

在应用中上下管都有场效应管的都有场效应管的就同步的,只有一个上管的开关的就是非同步的,或者说如下图两个的 buck 电路,在主功率那一级中的功率开关管是我们常见的如图 1,而下的续流二极管变成了开关管,那么这个开关管就叫同步场效应管如图 2。那么图 1 就是非同步的,而图 2 就是同步的

6、优缺点(对比线性电源)

优点:

效率高:开关管导通时压降极小(MOSFET 导通电阻仅几 mΩ),截止时无电流,能量损耗主要来自开关损耗,大功率场景下效率远超线性电源(如 100W 负载,开关电源效率 90% vs 线性电源 50%);

体积小、重量轻:高频设计(20kHz+)大幅减小电感、变压器、电容的体积(同功率下,开关电源体积仅为线性电源的 1/5~1/10),适合便携设备和高密度电路;

宽输入 / 输出范围:支持 AC 100~240V 全球通用输入,可实现降压、升压、隔离等多种转换,适配多样化负载需求;

大功率能力:从几 W(手机充电器)到数 MW(工业变频器)均可覆盖,线性电源通常限于 100W 以下。

缺点:

输出纹波与噪声较大:高频开关动作会产生纹波(通常 20~200mV)和高频噪声,需额外加二级滤波(如陶瓷电容 + 钽电容),不适合对纹波极敏感的场景(如精密仪器、高端音频);

电磁干扰(EMI)强:开关管高频切换会产生辐射干扰(如 2MHz 以上的高频信号)和传导干扰,需增加 EMI 滤波器、屏蔽罩,电路设计复杂度高于线性电源;

成本高(小功率场景):需 PWM 控制器、高频开关管、电感、变压器等元件,小功率(<10W)场景下成本高于线性电源(如 7805);

动态响应受限于储能元件:电感、电容的充放电速度会影响负载突变时的响应速度,需优化元件参数以平衡纹波与响应速度。

Tips:开源电源的单转双设计

算是一个经验,只要在输出端调换 GND 和 VCC 的位置即可。这里是一个TPS5430单转双的示例

总结

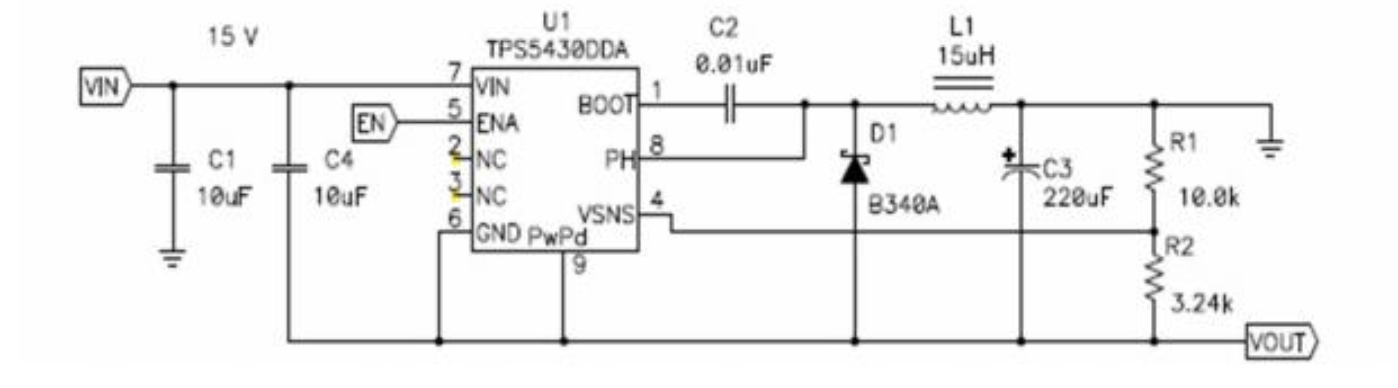

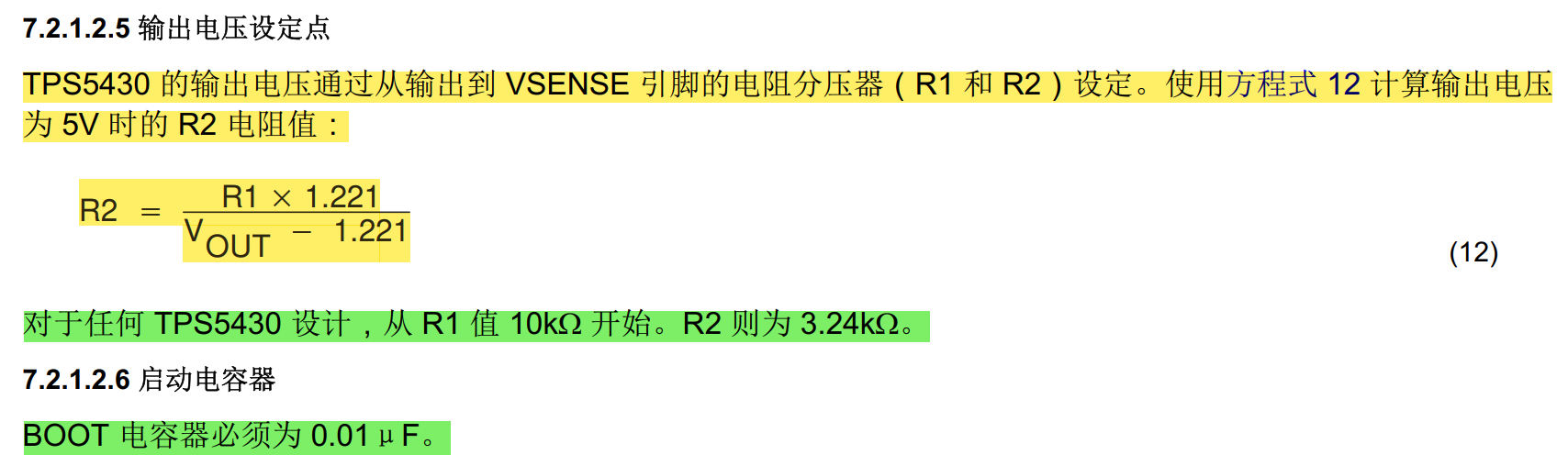

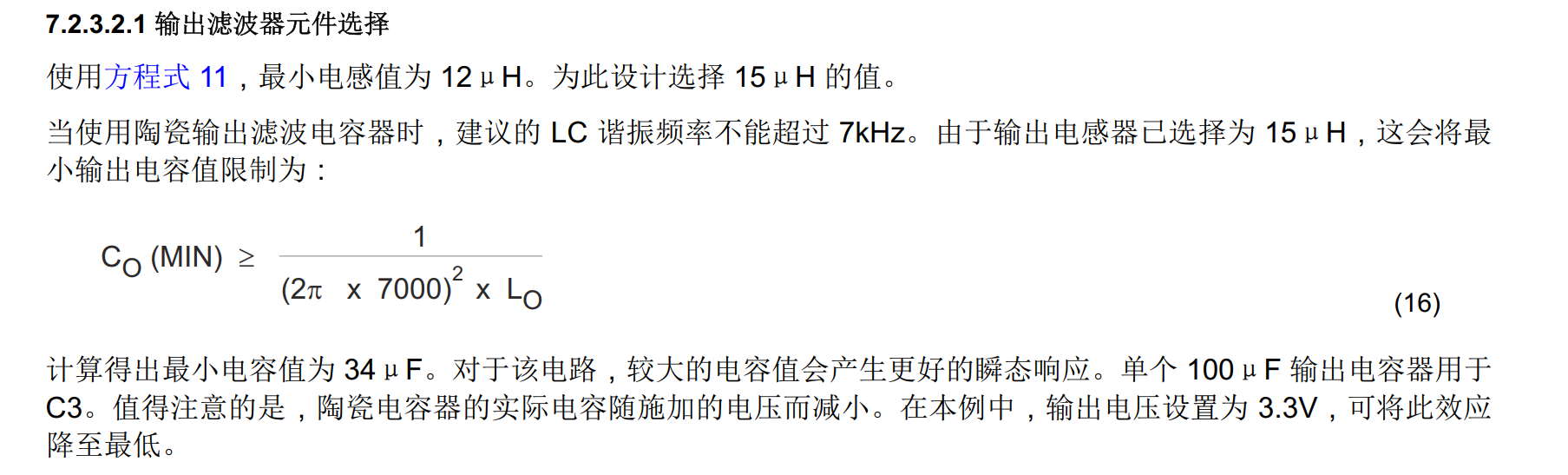

一般来讲,开关MOS管集成在芯片中,但是由于面积受限,电容和电感没办法集成,所以需要开关电源设计者自行计算配置。而且输出电压是根据电阻分压进行配置,所以设计者可以采用电位器设计输出可调的开关电源。这里是TPS5430的部分计算公式

参考

https://www.bilibili.com/video/BV1Jv411P7Qc/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1cb0531b25720f8b7430744365abec0f