AI Workflow v.s. AI Agent v.s. Agentic Workflow 与应用建议

目录

文章目录

- 目录

- AI Agent v.s. AI Workflow

- Agentic Workflow = AI Agent + AI Workflow

- 增强型 LLM 应用建议

AI Agent v.s. AI Workflow

2025 年作为公认的 “智能体元年”,相关的技术和概念依旧在高速发展中。所以,至今为止业界依旧没有达成关于 AI Agent 和 AI Workflow 的统一定义。本文尝试通过两者特性的不同进行区分:

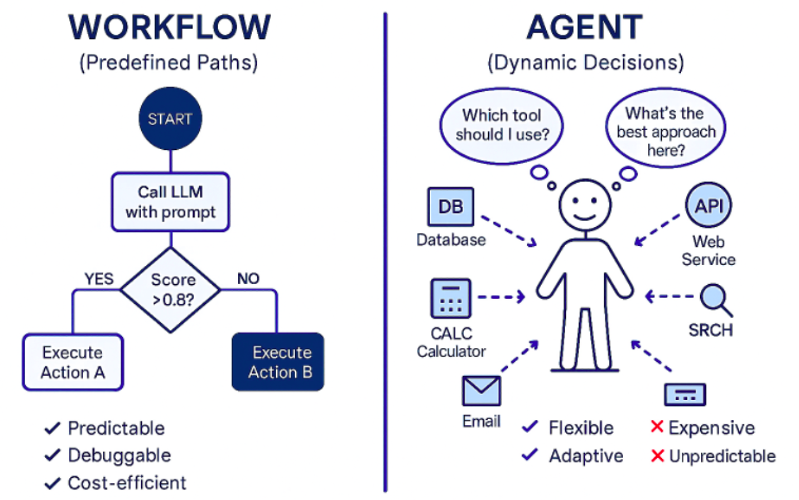

- AI Agent:一个由 LLM 来动态规划任务执行路径和工具使用的系统,强调探索性、泛化性和灵活性。

- AI Workflow:一个由人类来静态地预定义任务执行路径、工具使用以及 LLM 编排的系统,强调顺序性、可靠性和可重复性。

| Workflow | Agent | |

|---|---|---|

| 执行路径 | 具有确定的、可预测的、可重复的、一致性的任务执行路径。 | 不确定的任务执行路径。 |

| 探索性 | 需求较低,作为确定性任务执行路径之上的不确定场景的补充。 | 需求较高,需要探索效率更高的新路径。 |

| 泛化性 | 需求较低,功能场景相对固定,侧重场景化定制能力。 | 需求较高,利用通用智能体需要将能力泛化到各种场景。 |

| 归纳性 | 因为场景较固定,可以进行基于先验的模式和规律的归纳总结。 | 因为场景多,所以可归纳性差。 |

| 灵活性与稳定性 | 侧重稳定性。 | 侧重灵活性。 |

| 应用场景 | 需要稳定性和效率的场景。 | 需要大规模灵活性和模型驱动的决策的场景。 |

但值得注意的是,AI Workflow 和 AI Agent 并非互斥,随着技术发展现在两者的融合探索的方向就是 Agentic Workflow。实际上,不管是 AI Workflow 还是 AI Agent,都是一种模式,而不是规范或标准,开发者可以组合和改造这些模式来实现自己的 AI system。

Agentic Workflow = AI Agent + AI Workflow

Workflow 一直是 “企业数字化转型” 的最佳实践,因为 “Workflow = SOP = 企业流程” 符合大多数人类的线性逻辑思维。所以目前来看相较于 AI Agent 而言,AI Workflow 是如今 toB 落地较好的一种产品形态,更易于结合企业现有的 SOP 工作流程,符合平滑演进的策略。

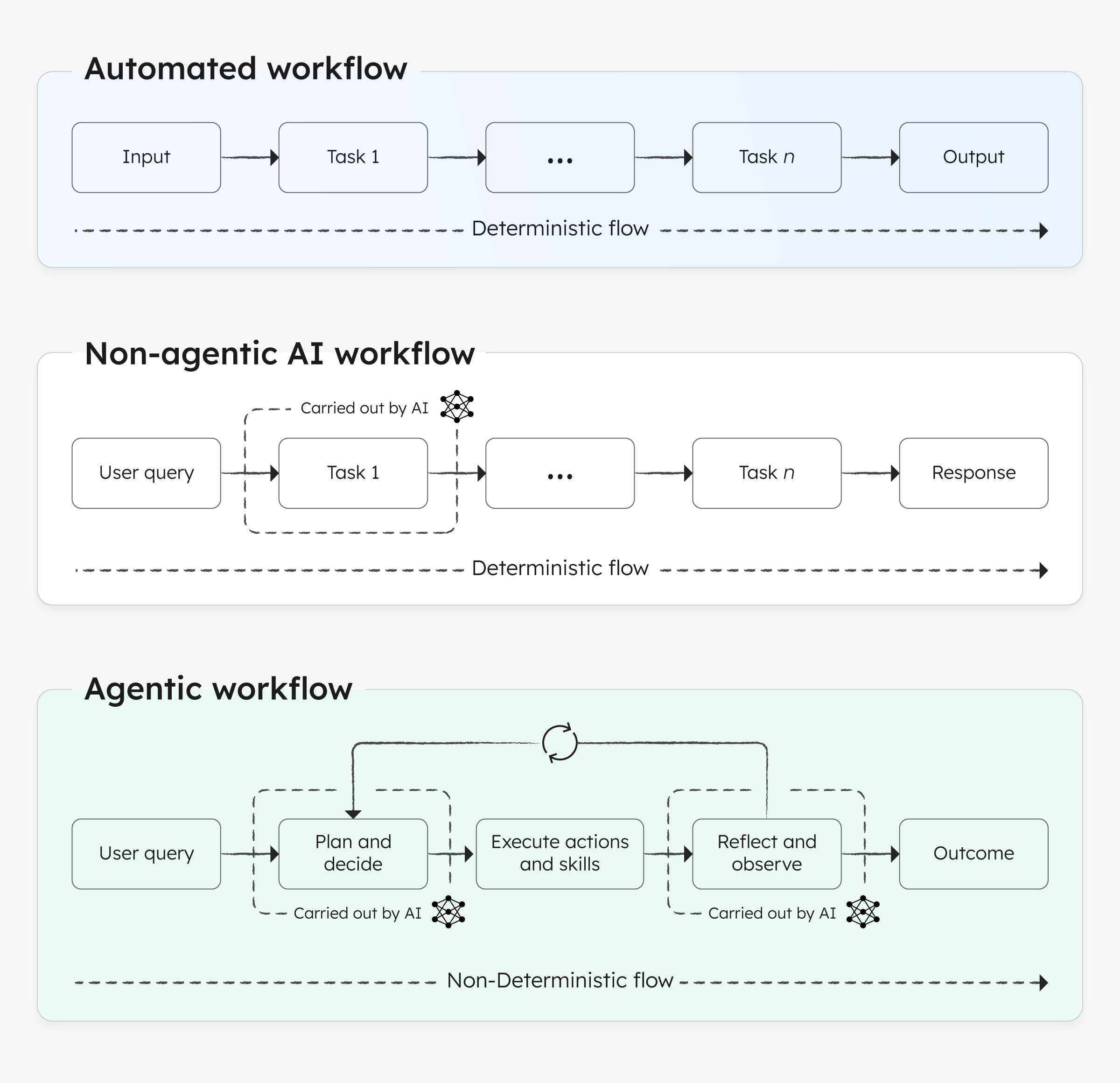

今天往回看可以将企业级 Workflow 应用程序分为 3 个阶段:

-

自动化工作流:将繁杂的企业工作流程化,引入 IT 信息化系统,但不具有 AI 能力,强调的是企业信息化转型以支撑业务发展。是企业数字化转型过程中的一个环节。(注:数字化转型还要求业务的创新以及商业竞争力的建设。)

-

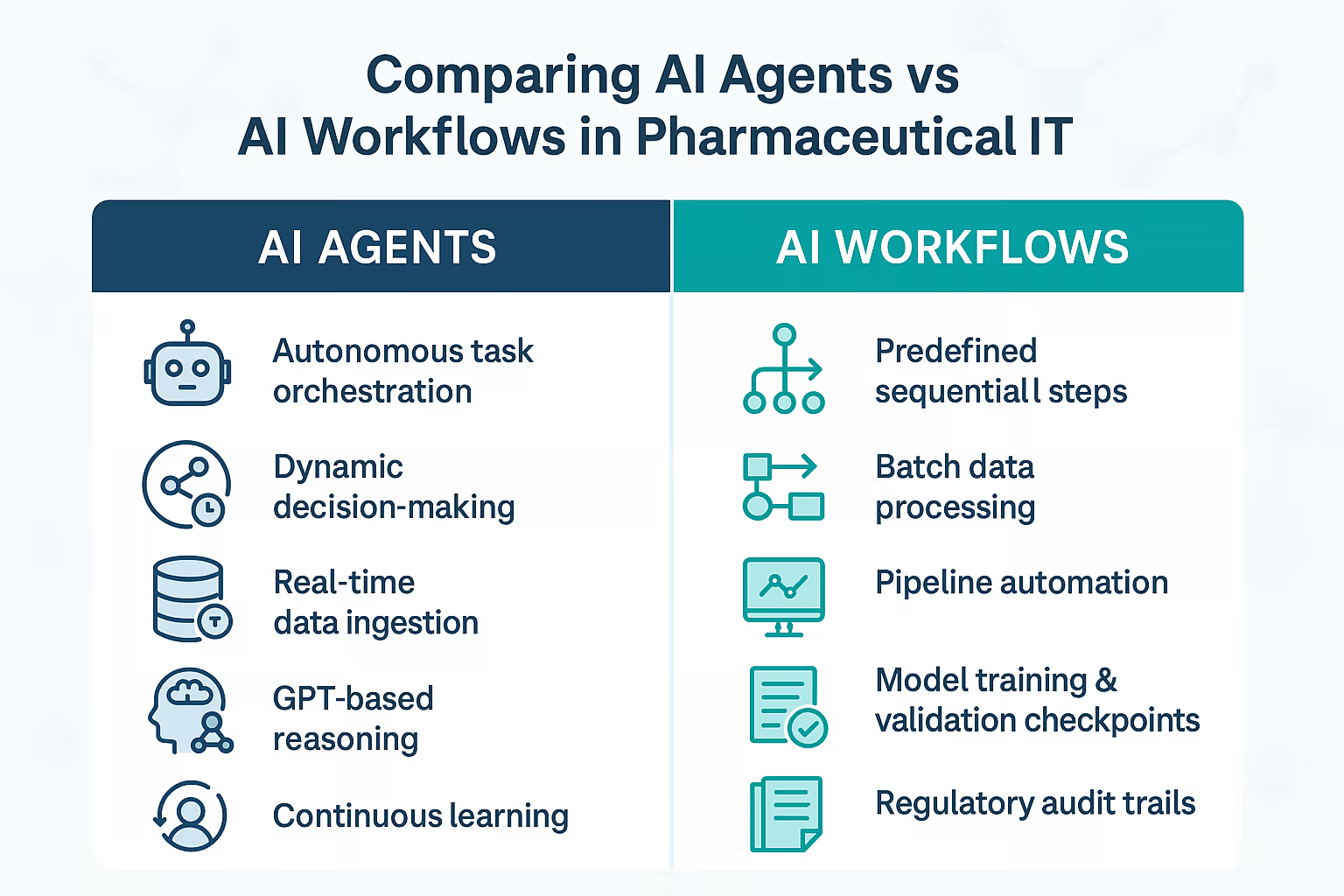

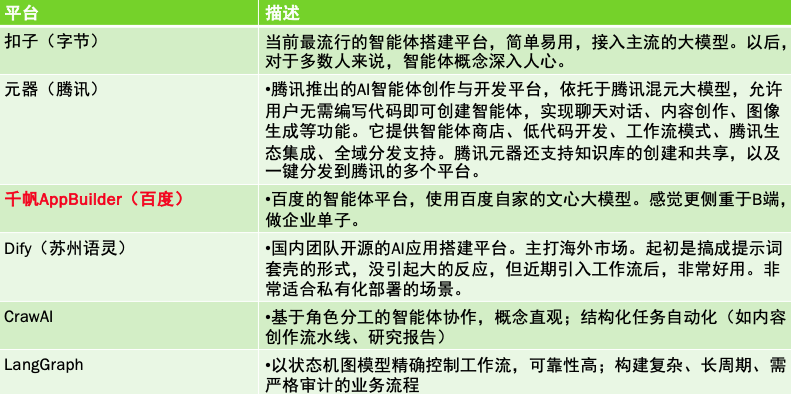

AI 工作流:是一种演进的方式。在传统工作流的基础上引入了 “LLM 智能”,比如原有的某个环节中增加 AI 能力,从而进一步提升技术效益,探索 “智能化转型” 的落地实践。目前工业界主要还处于 AI Workflow 阶段的落地实践,典型产品有百度千帆 AppBuilder、扣子、Dify、LangGraph 框架等,通过不同的图结构来编排 LLM 决策过程,从而实现更复杂、更可靠的执行路径。

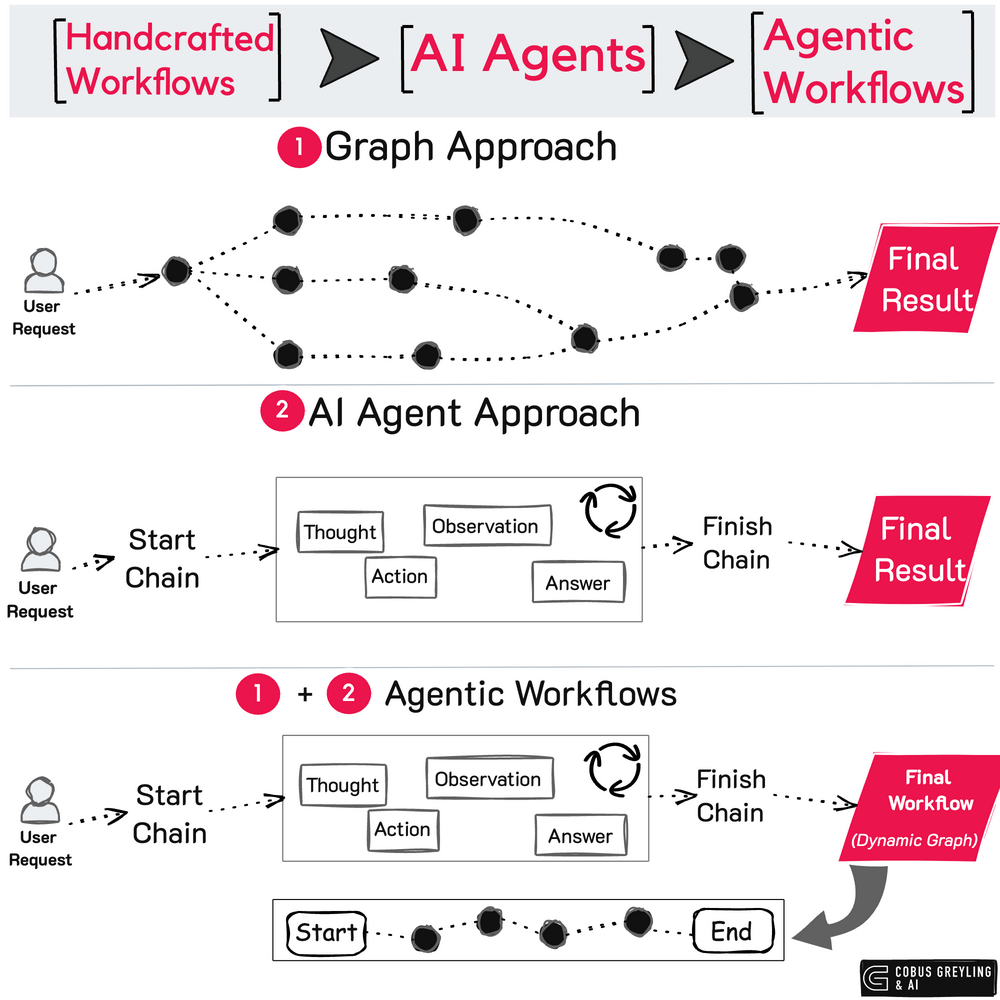

- 代理化工作流:是一种革新的方式。对工作流制定者角色进行切换,由人类制定的静态工作流,切换为由 AI Agent 制定的动态工作流,而人类只需要 Review 这些工作流是否符合预期。强调使用 “AI 系统的自主性” 来重构原有的工作流程,引入基于 AI 的持续优化和创新能力。如下图所示。

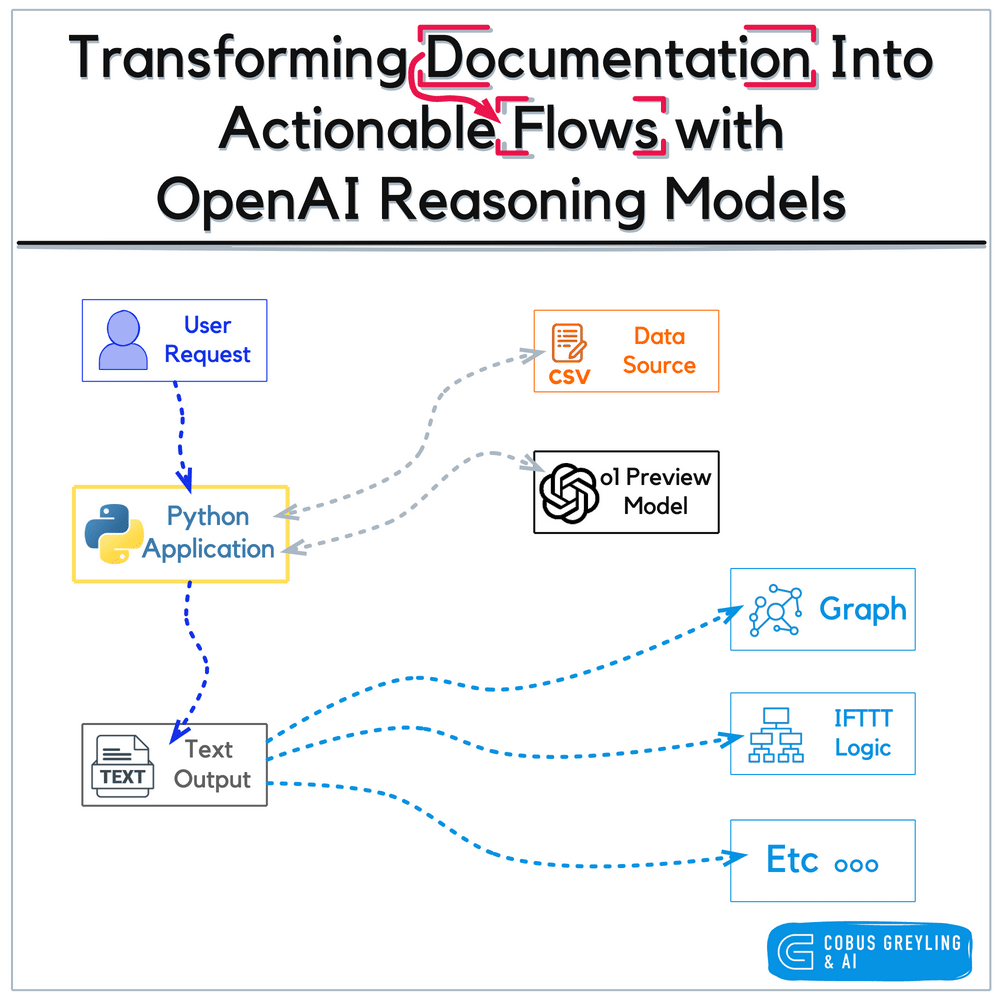

Agentic Workflow 得以实现的底层技术支撑是推理型 LLM 的 Flow 规划能力。以 OpenAI o1 为例,它演示了一种能够将复杂的知识文档转化为可操作工作流的能力。如下图所示。这意味着,拥有大量知识库文档的企业可以不微调 LLM 的前提下,即刻尝试探索 Workflow 的重构设计。

增强型 LLM 应用建议

当我们在使用 LLM 技术来构建应用程序时,首先我会建议尽可能采用最简单的技术方案,例如 LLM 加上 Prompt Engineering、RAG、in-context examples 等技术通常可以解决大部分的问题,这有助于我们积累有效的 Prompt System 以及理解各个商业化 LLM 的技术特点。

只有当问题真的复杂时,再根据实际需求增加应用程序的复杂性,例如引入 AI Workflow 或 AI Agent,因为两者都具有更高的访问延迟和成本投入,因此需要权衡利弊。以 AI Workflow 为例,首先需要开发者人为的对工作流程进行任务拆解,并且为了灵活地编排这些任务,就需要开发者掌握图知识、任务编排、编程框架等概念和技术。总的来说,AI Workflow 的下限很低,对开发者的能力要求较高。所以 AI Workflow 的企业落地依旧需要面对多种挑战。

简而言之,如无必要建议先不要基于引入 AI Agent 或 AI Workflow。而当我们必要去构建时,可以选择使用成熟的框架,例如:

- LangChain & LangGraph

- Amazon Bedrock’s AI Agent framework

- Rivet, a drag and drop GUI LLM workflow builder; and

- Vellum, another GUI tool for building and testing complex workflows.

- etc

但需要注意的是,这些框架为了简化开发者的编码工作,使用户更容易入门,往往会进行额外的抽象和封装层(如 LLM 连接器、Prompt 模版、工具集合等)。但这可能会导致底层的提示词和响应变得难以调试,增加了不必要的复杂性和未知的故障域。

因此建议:

- 首选直接使用 LLM API,实际上许多问题几行代码就能实现;

- 如果确实要用框架,要确保理解这些框架的底层代码。对底层代码的错误假设是常见的问题来源。

而对于框架的选择,建议:

- 不是所有功能都需要用上,而应该根据你的实际需求,只保留最必要的部分。

- 尽量使用那些文档完善的组件,否则就是给自己挖坑。

增强型 LLM 应用程序的成功关键不在于构建复杂的系统,而是构建符合需求的系统并科学衡量系统的性能。从简单的 Prompt 开始,不断评估和优化,只有当简单的方案不可时,再考虑引入 multi-step agentic systems。从最简单的 LLM API 用起是一个明智的选择。