逻辑门可以实现数学运算,逻辑思维与数学思维谁更基本

1. 介绍

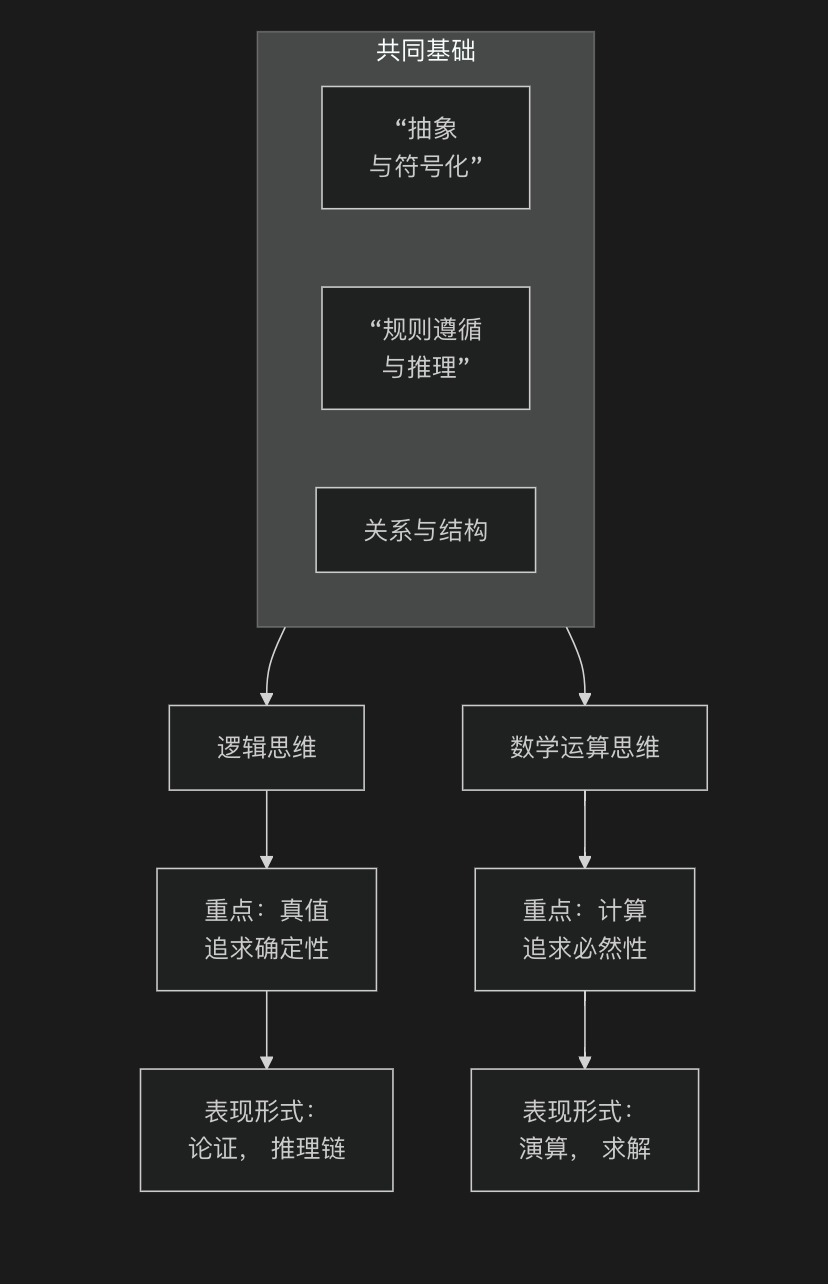

逻辑思维和数学运算思维并非彼此衍生的关系,而是像同一棵大树上的两根强大分支。它们的共同基础,可以追溯到人类心智中几种更根本、更原始的能力。

下图清晰地展示了这些基础能力如何共同支撑起逻辑与数学思维:

2. 对共同基础的详细阐释

2.1. 抽象与符号化

这是最底层的基石。两种思维都要求大脑能够忽略具体事物的丰富细节,只提取某些特定属性或关系,并用符号(语言、数字、变量、逻辑连接词)来代表它们。

在逻辑中

我们忽略“苏格拉底”这个人的所有其他特性(他是雅典人、哲学家),只将其抽象为一个符号 S;忽略“会死”的所有复杂生物学含义,只抽象为属性 M。然后我们只关心 S 和 M 之间的关系。

在数学中

我们忽略三只羊、三棵树、三座山的具体差异,只抽象出“3”这个数量概念。我们用符号 + 来代表一种特定的关系,而不管相加的是苹果还是距离。

没有抽象,思维将永远被禁锢在具体个例中,无法形成普遍性的思考。

2.2. 规则遵循与推理

两种思维都不是随意的,它们都依赖于严格应用一套预先定义的规则系统,从已知信息推导出新信息。

在逻辑中

规则是推理规则(如Modus Ponens:如果P则Q,现在有P,所以有Q)。我们从前提开始,通过一步步应用规则,得到结论。

在数学中

规则是公理、定义和运算法则(如加法交换律、分数运算法则)。我们从已知条件或公理开始,通过一步步演算或证明,得到结果。

这种对规则的严格遵循,保证了思维过程的一致性和有效性。

2.3. 关系与结构

两种思维都极度关注元素之间的关系,而非元素本身。它们都是在操作一个由关系构成的结构。

在逻辑中

我们关心的是命题之间的真值关系(“如果...那么...”、“...且...”、“...或...”)。

在数学中

我们关心的是数字或变量之间的函数关系、运算关系、空间关系(“大于”、“等于”、“函数映射”)。

正是对这种抽象关系的敏感和操作能力,使得逻辑和数学能够描述世界的普遍规律。

3. 思维倾向的细微差异

尽管根植于共同的基础,但两者的侧重点有所不同,这导致了它们不同的“风味”和应用场景:

逻辑思维的核心是“真值”

它追求的是论证的有效性和命题的真假。它问的是:“从这些前提中,必然能得出什么结论?” 其核心是确定性。

数学运算思维的核心是“计算”

它追求的是从初始量通过变换得到结果量。它问的是:“如果这样操作,会得到什么结果?” 其核心是必然性(由规则保证的必然结果)。

可以说,逻辑更侧重于“推断”,而数学运算更侧重于“变换”。但深究下去,推断也是一种变换(真值的变换),变换也需要逻辑来保证其正确性。它们在最深的层次上是相通的,共同构成了人类理性的两大支柱。

因此,它们的共同根源,就是人类心智的抽象能力、规则系统和关系认知。这正是理性之所以可能的基础。

4. 两者可以互相表达

逻辑与数学可以互相表达(即互相翻译、互相嵌入),这不仅仅是技术上的巧合,而是深刻地揭示了理性世界的统一性。这意味着以下几点。

4.1. 它们共享同一个深层结构

两者可以互相表达,强烈暗示了在表面不同的符号和应用之下,逻辑思维和数学运算思维共享着同一个抽象的、形式化的核心结构。

逻辑可以表达数学

这体现在数学的基础可以建立在逻辑之上(如罗素和怀特海德的《数学原理》试图做的)。集合论可以作为数学的基础,而集合论本身又可以公理化,其公理可以用纯逻辑语言(一阶逻辑与等词)来陈述。加、乘、指数等数学运算,最终都可以定义为纯逻辑的概念。

数学可以表达逻辑

这体现在逻辑的语义和模型可以用数学结构来研究(模型论、布尔代数)。一个逻辑系统是否一致、是否完备,可以转化为关于数学形式系统的问题。乔治·布尔的工作就是用代数来研究逻辑规律。

这就像水和冰,形态不同,但本质都是H₂O。逻辑和数学是同一套理性规则系统的两种不同显现方式。

4.2. 理性思维可能本质上是“形式系统的操作”

如果逻辑和数学可以互通,那么人类引以为豪的理性思维,其内核可能并非依赖于某种神秘的“理性之光”,而是基于一种对形式符号系统进行操作的能力。

这种能力包括:

语法识别:识别符号的合法组合。

规则应用:根据明确的规则生成新的符号序列。

模式匹配:识别符号序列中的重复结构。

我们的理性思考,无论是推导一个逻辑结论还是解一个方程,可能都是在心智中(无意识地)实例化了这样一个形式系统并对其进行操作。我们感受到的“理解”和“洞察”,可能是大脑对这个过程的一种主观体验。

4.3. 计算主义的有力证据

这一事实是计算主义(认为心智本质上是计算过程)的强有力支持。

图灵机与丘奇-图灵论题

图灵机是一个极简的逻辑-数学模型,但它被证明可以计算任何“能行可计算”的函数。这意味着,任何可以用逻辑或数学精确描述的过程,原则上都可以被图灵机(即计算机)执行。

如果理性思维可以还原为逻辑/数学操作,而逻辑/数学操作又可以由图灵机实现,那么一个必然的推论就是:原则上,计算机可以模拟人类的理性思维。

这为人工智能奠定了理论基础。我们今天所有的AI,从根本上都在利用这种逻辑与数学的互通性。

4.4. 它指向了“理性”的边界和局限性

既然逻辑和数学可以互相表达,那么它们也必然共享同样的局限性。

哥德尔不完备定理

这个打击了数学基础研究的定理,同样适用于足够强大的逻辑系统。它表明,任何一个足够强大、能表达基本算术的形式系统(无论是披着逻辑的外衣还是数学的外衣),都必然是不完全的(存在无法证明的真命题)且无法证明自身的一致性。

这意味着什么? 这意味着人类的理性工具(逻辑和数学)本身存在内在的、不可逾越的极限。我们无法用一个系统来完全“捕获”所有的数学真理,也无法用这个系统本身来最终证明它不会产生矛盾。

因此,可互相表达的逻辑与数学,共同为我们理性的能力划定了边界。 绝对的、无矛盾的、完备的理性体系是一个无法实现的梦想。

4.5. 总结

两者可以互相表达,这意味着:

统一性

逻辑与数学是同一枚硬币的两面,共同构成了一个统一的、自洽的理性框架。

本质性

理性思维可能根植于对形式符号系统的操作,而非具体内容。a

可计算性

为人工智能提供了可能性,因为计算机是处理形式系统的完美工具。

局限性

同时,它也清晰地展示了理性本身固有的、根本性的限制。

最终,这引导我们走向一个既令人谦卑又令人兴奋的结论:我们赖以理解世界的理性工具,既无比强大,又天生带有无法自愈的“裂纹”。正是这种统一性与局限性并存的特质,定义了人类理性的真实图景。