`epoll_ctl` 函数中,`int fd` 和 `epoll_event.data.fd`的疑问

在 epoll_ctl 函数中,int fd 和 epoll_event.data.fd 看似都指向文件描述符,甚至在大部分场景下它们的值确实相同,但这两个参数的设计其实暗藏玄机——它们承担着完全不同的角色,就像戏剧里的“演员”和“角色标签”:前者是“演员本人”,后者是“观众看到的角色名”,虽然经常是同一个人演同一个角色,但本质上功能分离,缺一不可。

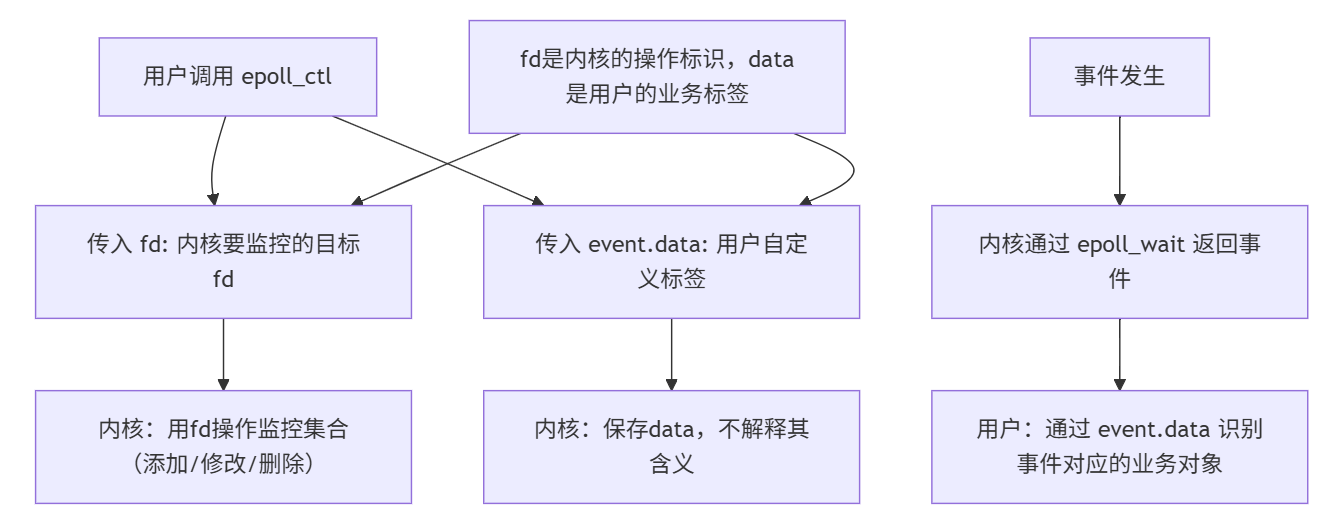

先明确两个参数的核心作用

要理解为什么需要同时存在,得先拆清楚它们各自的职责:

-

int fd(函数的第三个参数):

这是 内核要操作的“目标文件描述符”,是 epoll 实例(由epfd标识)实际要监控、修改或删除的对象。

比如调用epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, sockfd, &event)时,fd是sockfd,内核会把这个sockfd加入 epoll 的监控集合,未来当sockfd上有可读/可写事件时,epoll 会感知到。

这个参数是 内核层面的“操作对象标识”,必须是一个有效的、打开的文件描述符(否则会返回EBADF错误)。 -

epoll_event.data.fd(结构体成员):

这是 用户自定义的“关联数据”,是内核在事件发生后,通过epoll_wait返回给用户的“标签”。

内核并不关心这个值的具体含义,它只是原封不动地存储起来,当fd上有事件触发时,再把这个data包含在返回的事件中。用户可以通过这个data快速识别“哪个对象发生了事件”,以及获取该对象的额外信息。

为什么需要分离?核心是“灵活性”

举个生活例子:你在公司的通讯录里,“工号 10086”是你的唯一标识(类似 fd,内核用它定位你),而通讯录里还可以备注“张三(研发部)”(类似 data.fd,是给人看的关联信息)。虽然工号和姓名可能一一对应,但备注可以更灵活(比如备注“负责支付模块的张三”),方便其他人快速理解你的角色。

在 epoll 中,这种分离的设计主要为了支持以下场景:

场景1:data.fd 与 fd 不同,用于关联“业务标识”

假设你写了一个服务器,用 epoll 监控 100 个客户端连接(sockfd 1~100)。但业务上,每个客户端有自己的“用户 ID”(比如 10001~10100),你希望事件发生时直接拿到用户 ID,而不是先通过 sockfd 查映射表。

这时可以这样用:

struct epoll_event event;

// 要监控的是客户端连接的sockfd(比如10)

int sockfd = 10;

// 但data.fd存用户ID(比如10001)

event.data.fd = 10001;

event.events = EPOLLIN;

// 第三个参数是要监控的sockfd,data里存用户ID

epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, sockfd, &event);

当 sockfd=10 上有可读事件时,epoll_wait 会返回 event.data.fd=10001,你直接就知道是“用户 10001”有数据,无需再查 sockfd->用户ID 的映射表,效率更高。

场景2:data 根本不用 fd 字段,而是用指针关联复杂结构

epoll_event 的 data 是一个 union(联合体),定义如下:

typedef union epoll_data {void *ptr; // 可以存指针int fd; // 存fduint32_t u32;uint64_t u64;

} epoll_data_t;struct epoll_event {uint32_t events; /* Epoll events */epoll_data_t data; /* User data variable */

};

也就是说,data 不仅能存 fd,还能存指针(ptr)。比如你可以把每个客户端的连接信息(IP、状态、缓冲区等)封装成一个结构体,用 data.ptr 指向它:

typedef struct {int sockfd; // 真正的文件描述符char ip[16]; // 客户端IPint status; // 连接状态

} Client;// 创建客户端对象

Client *client = malloc(sizeof(Client));

client->sockfd = 10;

strcpy(client->ip, "192.168.1.1");// 用data.ptr指向这个对象,而非用data.fd

struct epoll_event event;

event.data.ptr = client; // 存指针

event.events = EPOLLIN;

// 第三个参数还是要传实际监控的sockfd=10

epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, client->sockfd, &event);

这时 epoll_ctl 的 fd 参数是 client->sockfd(内核要监控的对象),而 data.ptr 关联了整个客户端的上下文。事件发生时,直接通过 event.data.ptr 拿到 Client 结构体,就能获取所有信息,比单独用 data.fd 更灵活。

场景3:fd 是临时的,data.fd 存“持久标识”

有些场景下,fd 可能会被关闭后重新打开(比如断开重连),导致 fd 数值变化,但业务上它对应的是同一个对象。

比如:客户端 A 第一次连接的 sockfd=10,重连后 sockfd=20,但业务上它始终是“客户端 A”(标识为 1001)。这时可以:

- 第一次添加:

epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, 10, &event),event.data.fd=1001; - 重连后删除旧

fd:epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_DEL, 10, NULL); - 添加新

fd:epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, 20, &event),event.data.fd=1001。

这样无论 fd 怎么变,data.fd 始终是 1001,业务逻辑可以通过 1001 识别“客户端 A”,无需关心底层 fd 的变化。

为什么“经验中它们通常相同”?

这是因为 大部分简单场景下,我们只需要“事件发生时知道哪个 fd 有事件”,不需要额外信息。这时直接让 data.fd = fd 最省事:

int fd = 10;

event.data.fd = fd; // 直接关联同一个fd

epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, fd, &event);

这种情况下,epoll_wait 返回的 event.data.fd 就是发生事件的 fd,直接用它读写即可,无需额外处理。这就像通讯录里“工号=姓名”,虽然简单,但足够用。

总结:两者的本质区别

| 参数 | 角色 | 由谁使用 | 能否自定义 |

|---|---|---|---|

int fd(函数参数) | 内核要监控/操作的文件描述符 | 内核(epoll 机制) | 不能,必须是有效 fd |

data.fd(结构体成员) | 用户关联到 fd 的自定义数据/标签 | 用户(业务逻辑) | 能,可以是任意值 |

简单说:fd 是给内核看的“身份证”,内核用它干活;data.fd 是给用户看的“便签”,用户用它理解事件。两者可以相同(便签上写身份证号),也可以不同(便签上写额外信息),这种分离正是 epoll 灵活性的体现。