深入理解 Linux 进程间通信(下):System V IPC 与内核管理机制

前言:

在 Linux 进程间通信(IPC)体系中,除了早期的管道技术,System V IPC 是另一套核心方案,包含共享内存、消息队列、信号量三种关键机制。其中,共享内存是最快的 IPC 形式,消息队列和信号量则分别解决了 “数据结构化传输” 和 “并发同步互斥” 问题。本文将聚焦 System V IPC 的核心技术细节,结合代码实现与内核管理逻辑,带你彻底掌握这三类 IPC 机制的原理与应用。

一、System V 共享内存:最快的进程间通信

共享内存的核心优势在于数据传递不经过内核—— 一旦内核将共享内存段映射到多个进程的地址空间,进程间可直接通过内存读写交换数据,无需像管道那样执行read/write系统调用,因此效率极高。

1.1 共享内存的本质与原理

从内核视角看,共享内存是一块由内核分配的连续物理内存,通过 “内存映射” 技术关联到多个进程的虚拟地址空间。具体原理可拆解为 3 步:

- 内核创建共享内存段:进程通过

shmget函数向内核申请一块物理内存,内核为其分配唯一标识(shmid),并记录大小、权限、创建者 PID 等信息(存储在struct shmid_ds结构中)。 - 进程映射共享内存:进程通过

shmat函数将内核的共享内存段 “挂载” 到自身虚拟地址空间的某个区域,获得一个指向该区域的指针(类似malloc分配内存)。 - 进程直接读写内存:挂载完成后,进程可通过指针直接读写共享内存,数据修改会实时同步到所有挂载该内存段的进程(因为指向同一块物理内存)。

关键示意图:

两个进程的虚拟地址空间中,共享内存段被映射到不同的虚拟地址,但最终指向内核管理的同一块物理内存,实现数据直接共享。

进程A虚拟地址空间 进程B虚拟地址空间

---------------- ----------------

| 栈 | 共享内存 | | 栈 | 共享内存 |

|----|----------| |----|---------|

| 堆 |0x7f000000| |堆 | 0x7f123000|

|----|----------| |----|---------|

| 代码| 数据 | | 代码| 数据 |

---------------- ----------------↓ ↓└─────────内核共享内存段─────────┘物理内存:0x10000000(4KB)

1.2 共享内存核心函数

System V 共享内存的操作依赖 4 个核心函数:shmget(创建 / 获取)、shmat(挂载)、shmdt(卸载)、shmctl(控制 / 删除)。我们逐一拆解其参数与用法。

1. shmget:创建或获取共享内存

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/shm.h>// 功能:创建新的共享内存段,或获取已存在的共享内存段

// 参数:

// key:共享内存的“全局标识”(需多个进程约定相同key,通过ftok生成)

// size:共享内存大小(建议为4096的整数倍,与内存页大小一致)

// shmflg:权限标志 + 行为控制(如IPC_CREAT、IPC_EXCL)

// 返回值:成功返回共享内存标识(shmid),失败返回-1

int shmget(key_t key, size_t size, int shmflg);

关键参数解析:

key:通过ftok函数生成,确保不同进程能获取同一个共享内存。ftok原型如下:

// 功能:将路径名和项目ID转换为唯一key

// 参数:pathname:已存在的文件路径(如".");proj_id:自定义项目ID(如0x6666)

// 返回值:成功返回key,失败返回-1

key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

shmflg:常用组合:IPC_CREAT | 0666:若共享内存不存在则创建,存在则直接获取(权限为 666,所有者 / 组 / 其他用户均有读写权限)。IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0666:若共享内存已存在则报错(确保创建全新的共享内存,避免误操作已有资源)。

2. shmat:将共享内存挂载到进程地址空间

// 功能:将共享内存段挂载到当前进程的虚拟地址空间

// 参数:

// shmid:`shmget`返回的共享内存标识

// shmaddr:指定挂载地址(通常设为NULL,让内核自动分配)

// shmflg:挂载选项(SHM_RDONLY表示只读,0表示读写)

// 返回值:成功返回指向共享内存的指针,失败返回(void*)-1

void *shmat(int shmid, const void *shmaddr, int shmflg);

关键注意点:

shmaddr=NULL是最常用的方式,内核会自动选择一个未使用的虚拟地址区域挂载,避免地址冲突。- 若

shmflg=SHM_RDONLY,进程只能读取共享内存,写入会触发段错误(SIGSEGV)。

3. shmdt:将共享内存从进程地址空间卸载

// 功能:卸载共享内存(仅断开进程与内存段的关联,不删除内存段)

// 参数:shmaddr:`shmat`返回的共享内存指针

// 返回值:成功返回0,失败返回-1

int shmdt(const void *shmaddr);

关键误区:shmdt不是 “删除” 共享内存,只是进程不再能访问该内存段。只有通过shmctl的IPC_RMID命令,才能彻底删除内核中的共享内存段。

4. shmctl:控制共享内存(查询 / 修改 / 删除)

// 功能:对共享内存执行控制操作(查询状态、修改权限、删除等)

// 参数:

// shmid:共享内存标识

// cmd:控制命令(IPC_STAT、IPC_SET、IPC_RMID)

// buf:指向`struct shmid_ds`的指针,用于存储/修改共享内存属性

// 返回值:成功返回0,失败返回-1

int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);

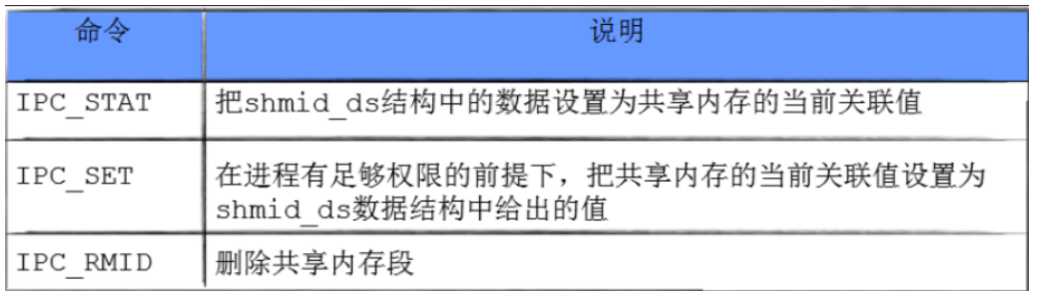

核心命令解析:

1.3 共享内存数据结构:struct shmid_ds

内核通过struct shmid_ds管理共享内存的元数据,每个共享内存段对应一个该结构实例。其核心字段如下(基于 Linux 2.6 内核):

struct shmid_ds {struct ipc_perm shm_perm; // 权限信息(所有者、组、权限位等)size_t shm_segsz; // 共享内存段大小(字节)__kernel_time_t shm_atime; // 最后一次挂载(shmat)的时间__kernel_time_t shm_dtime; // 最后一次卸载(shmdt)的时间__kernel_time_t shm_ctime; // 最后一次修改(如权限变更)的时间__kernel_ipc_pid_t shm_cpid;// 创建者PID__kernel_ipc_pid_t shm_lpid;// 最后一次操作(shmat/shmdt)的PIDunsigned short shm_nattch; // 当前挂载该内存段的进程数// 其他兼容字段...

};// 权限子结构:所有System V IPC(共享内存、消息队列、信号量)共用

struct ipc_perm {key_t key; // 共享内存的keyuid_t uid; // 所有者用户IDgid_t gid; // 所有者组IDuid_t cuid; // 创建者用户IDgid_t cgid; // 创建者组IDmode_t mode; // 权限位(如0666)unsigned long seq; // 序列号(用于生成唯一标识)

};

关键字段用途:

shm_nattch:可通过IPC_STAT查询,判断当前有多少进程在使用共享内存,避免过早删除。shm_perm.mode:控制进程对共享内存的访问权限(如 0644 表示所有者读写、组和其他只读)。

1.4 共享内存实战 1:基础通信实现

下面通过 “服务器 - 客户端” 模型演示共享内存的核心用法:服务器创建共享内存并读取数据,客户端获取共享内存并写入数据(如字母 A-Z)。

1. 公共头文件(comm.h):封装共享内存操作函数

#ifndef _COMM_H_

#define _COMM_H_#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/shm.h>// 约定生成key的路径和项目ID(需服务器和客户端一致)

#define PATHNAME "." // 当前目录(必须存在的文件路径)

#define PROJ_ID 0x6666 // 自定义项目ID(0~255)// 创建共享内存(用于服务器,确保创建全新内存段)

int createShm(int size);// 获取共享内存(用于客户端,允许获取已存在的内存段)

int getShm(int size);// 删除共享内存(用于服务器,创建者负责清理)

int destroyShm(int shmid);#endif

2. 公共实现文件(comm.c):实现共享内存操作

#include "comm.h"

#include <perror.h>// 静态辅助函数:统一处理shmget逻辑(创建/获取通用)

static int commShm(int size, int flags) {// 1. 生成唯一key(服务器和客户端需用相同PATHNAME和PROJ_ID)key_t key = ftok(PATHNAME, PROJ_ID);if (key < 0) {perror("ftok error"); // 打印错误原因(如路径不存在)return -1;}// 2. 创建/获取共享内存int shmid = shmget(key, size, flags);if (shmid < 0) {perror("shmget error"); // 错误原因(如内存已存在、权限不足)return -2;}return shmid;

}// 创建共享内存:用IPC_CREAT|IPC_EXCL确保创建全新内存段

int createShm(int size) {// 权限位0666:所有者、组、其他用户均有读写权限return commShm(size, IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0666);

}// 获取共享内存:仅用IPC_CREAT,允许获取已存在的内存段

int getShm(int size) {return commShm(size, IPC_CREAT);

}// 删除共享内存:通过shmctl的IPC_RMID命令

int destroyShm(int shmid) {if (shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL) < 0) {perror("shmctl error");return -1;}return 0;

}

3. 服务器代码(server.c):创建共享内存并读取数据

#include "comm.h"

#include <unistd.h>

#include <string.h>int main() {// 1. 创建4KB大小的共享内存(4096是内存页大小,避免内存碎片)int shmid = createShm(4096);if (shmid < 0) {printf("create shm failed\n");return 1;}printf("server: shmid = %d\n", shmid);// 2. 将共享内存挂载到当前进程地址空间(内核自动分配地址,读写模式)char *shmaddr = (char *)shmat(shmid, NULL, 0);if (shmaddr == (void *)-1) { // 检查挂载是否成功perror("shmat error");return 1;}printf("server: attach shm success, addr = %p\n", shmaddr);// 3. 读取共享内存数据(等待客户端写入A-Z)sleep(2); // 等待客户端挂载并写入数据(实际项目需同步机制)int i = 0;while (i++ < 26) {printf("client write: %s\n", shmaddr); // 打印客户端写入的字符串sleep(1); // 每隔1秒读一次,观察数据变化}// 4. 卸载共享内存(断开与进程的关联,不删除内存段)if (shmdt(shmaddr) < 0) {perror("shmdt error");return 1;}printf("server: detach shm success\n");// 5. 等待客户端卸载后,删除共享内存(创建者负责清理)sleep(2);if (destroyShm(shmid) < 0) {printf("destroy shm failed\n");return 1;}printf("server: destroy shm success\n");return 0;

}

4. 客户端代码(client.c):获取共享内存并写入数据

#include "comm.h"

#include <unistd.h>

#include <string.h>int main() {// 1. 获取服务器创建的共享内存(大小需与服务器一致)int shmid = getShm(4096);if (shmid < 0) {printf("get shm failed\n");return 1;}printf("client: shmid = %d\n", shmid);// 2. 挂载共享内存(与服务器指向同一块物理内存)char *shmaddr = (char *)shmat(shmid, NULL, 0);if (shmaddr == (void *)-1) {perror("shmat error");return 1;}printf("client: attach shm success, addr = %p\n", shmaddr);// 3. 向共享内存写入数据(字母A-Z,每次写一个字母并刷新)sleep(1); // 等待服务器先挂载(实际项目需同步机制)int i = 0;while (i < 26) {shmaddr[i] = 'A' + i; // 写入当前字母shmaddr[i + 1] = '\0'; // 添加字符串结束符(避免乱码)i++;sleep(1); // 每隔1秒写一个字母,让服务器观察变化}// 4. 卸载共享内存(客户端无需删除,由服务器负责)sleep(2);if (shmdt(shmaddr) < 0) {perror("shmdt error");return 1;}printf("client: detach shm success\n");return 0;

}

5. 编译与运行脚本(Makefile)

# 目标可执行文件:服务器和客户端

.PHONY: all

all: server client# 编译客户端:依赖client.c和comm.c(共享函数实现)

client: client.c comm.cgcc -o $@ $^ -Wall # -Wall显示所有警告,便于调试# 编译服务器:依赖server.c和comm.c

server: server.c comm.cgcc -o $@ $^ -Wall# 清理编译产物(可执行文件)

.PHONY: clean

clean:rm -f client server

6. 运行流程与结果分析

- 编译代码:

make all # 生成server和client可执行文件

- 启动服务器:

./server

# 输出:

# server: shmid = 688145(shmid随系统不同而变化)

# server: attach shm success, addr = 0x7f8b8a700000

服务器创建共享内存并挂载后,会休眠 2 秒等待客户端写入数据。

- 启动客户端(新终端):

./client

# 输出:

# client: shmid = 688145(与服务器shmid一致,说明获取成功)

# client: attach shm success, addr = 0x7f1234500000

客户端挂载共享内存后,每隔 1 秒写入一个字母(A→B→…→Z)。

- 服务器输出:

服务器会每隔 1 秒读取共享内存,打印客户端写入的字符串:

client write: A

client write: AB

client write: ABC

...

client write: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

server: detach shm success

server: destroy shm success

7. 关键问题与注意事项

-

共享内存的 “无同步” 问题:

上述代码中用

sleep等待数据写入,这是临时方案。实际项目中,共享内存不自带同步与互斥机制,若多个进程同时读写,会导致数据混乱(如客户端未写完,服务器已读取)。解决方案是结合 “管道” 或 “信号量” 实现同步(见实战 2)。 -

共享内存的生命周期:

共享内存的生命周期随内核(而非进程),即使所有进程卸载(

shmdt),内存段仍存在于内核中,需通过shmctl(IPC_RMID)或命令ipcrm -m shmid手动删除。若未删除,再次运行服务器会报错 “shmget: File exists”。 -

查看与删除共享内存的命令:

ipcs -m # 查看所有共享内存段(含shmid、权限、挂载数)

ipcrm -m 688145 # 删除shmid为688145的共享内存段

1.5 共享内存实战 2:结合管道实现同步控制

为解决共享内存 “无同步” 的问题,我们引入管道作为同步信号:客户端写入数据后,通过管道向服务器发送 “唤醒信号”;服务器等待管道信号后,再读取共享内存,确保数据已写完。

1. 公共头文件(Comm.hpp):封装共享内存与管道操作

#pragma once#include <fcntl.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/shm.h>

#include <sys/stat.h>

#include <sys/types.h>

#include <unistd.h>

#include <cassert>

#include <cstdio>

#include <ctime>

#include <cstring>

#include <iostream>

#include <string>using namespace std;// 日志级别定义(便于调试)

#define Debug 0

#define Notice 1

#define Warning 2

#define Error 3// 日志消息数组

const std::string msg[] = {"Debug", "Notice", "Warning", "Error"};// 日志函数:打印时间、级别、消息

std::ostream &Log(std::string message, int level) {std::cout << " | " << (unsigned)time(nullptr) << " | " << msg[level] << " | " << message;return std::cout;

}// 共享内存与管道的约定参数(服务器和客户端一致)

#define PATH_NAME "/home/hyb" // 生成key的路径(需存在)

#define PROJ_ID 0x66 // 项目ID

#define SHM_SIZE 4096 // 共享内存大小(4KB,页整数倍)

#define FIFO_NAME "./fifo" // 管道文件名(用于同步)// 管道初始化类:构造时创建管道,析构时删除管道(RAII思想)

class Init {

public:Init() {umask(0); // 清除权限掩码,确保管道权限为0666// 创建命名管道(若已存在,mkfifo返回-1,忽略EEXIST错误)int n = mkfifo(FIFO_NAME, 0666);assert(n == 0 || (n == -1 && errno == EEXIST));(void)n; // 消除未使用变量警告Log("create fifo success", Notice) << "\n";}~Init() {unlink(FIFO_NAME); // 程序退出时删除管道文件(避免残留)Log("remove fifo success", Notice) << "\n";}

};// 管道操作封装

#define READ O_RDONLY // 读模式

#define WRITE O_WRONLY // 写模式// 打开管道(断言确保成功,简化错误处理)

int OpenFIFO(std::string pathname, int flags) {int fd = open(pathname.c_str(), flags);assert(fd >= 0); // 若打开失败,直接终止程序(实际项目可改为返回错误码)return fd;

}// 关闭管道

void CloseFifo(int fd) {close(fd);

}// 等待同步信号(服务器调用,阻塞直到客户端发送信号)

void Wait(int fd) {Log("等待客户端写入数据...", Notice) << "\n";uint32_t temp = 0;// 从管道读4字节数据(仅作信号,不关心内容)ssize_t s = read(fd, &temp, sizeof(uint32_t));assert(s == sizeof(uint32_t));(void)s;

}// 发送同步信号(客户端调用,通知服务器数据已写入)

void Signal(int fd) {uint32_t temp = 1; // 信号内容(任意值,仅需触发读操作)ssize_t s = write(fd, &temp, sizeof(uint32_t));assert(s == sizeof(uint32_t));(void)s;Log("数据已写入,通知服务器读取...", Notice) << "\n";

}// 辅助函数:将key转换为十六进制字符串(调试用)

string TransToHex(key_t k) {char buffer[32];snprintf(buffer, sizeof(buffer), "0x%x", k);return buffer;

}

2. 服务器代码(ShmServer.cc):等待管道信号后读共享内存

#include "Comm.hpp"// 全局管道初始化对象:程序启动时创建管道,退出时删除

Init init;int main() {// 1. 生成共享内存的keykey_t k = ftok(PATH_NAME, PROJ_ID);assert(k != -1); // 确保key生成成功Log("create key done", Debug) << " server key : " << TransToHex(k) << endl;// 2. 创建共享内存(IPC_CREAT|IPC_EXCL确保全新,避免冲突)int shmid = shmget(k, SHM_SIZE, IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0666);if (shmid == -1) {perror("shmget error");exit(1);}Log("create shm done", Debug) << " shmid : " << shmid << endl;// 3. 挂载共享内存(读写模式)char* shmaddr = (char*)shmat(shmid, nullptr, 0);assert(shmaddr != (void*)-1);Log("attach shm done", Debug) << " shmid : " << shmid << endl;// 4. 打开管道(读模式,阻塞等待客户端写入信号)int fifo_fd = OpenFIFO(FIFO_NAME, READ);// 5. 循环读取共享内存(直到客户端发送"quit")while (true) {Wait(fifo_fd); // 等待客户端的同步信号(确保数据已写入)// 临界区:读取共享内存数据printf("server read: %s\n", shmaddr);// 若客户端发送"quit",退出循环if (strcmp(shmaddr, "quit") == 0) {break;}}// 6. 清理资源CloseFifo(fifo_fd); // 关闭管道shmdt(shmaddr); // 卸载共享内存Log("detach shm done", Debug) << " shmid : " << shmid << endl;shmctl(shmid, IPC_RMID, nullptr); // 删除共享内存Log("delete shm done", Debug) << " shmid : " << shmid << endl;return 0;

}

3. 客户端代码(ShmClient.cc):写共享内存后发送管道信号

#include "Comm.hpp"int main() {// 1. 生成与服务器相同的keykey_t k = ftok(PATH_NAME, PROJ_ID);if (k < 0) {Log("create key failed", Error) << " client key : " << TransToHex(k) << endl;exit(1);}Log("create key done", Debug) << " client key : " << TransToHex(k) << endl;// 2. 获取共享内存(不使用IPC_EXCL,允许获取已存在的内存段)int shmid = shmget(k, SHM_SIZE, 0);if (shmid < 0) {Log("get shm failed", Error) << " client key : " << TransToHex(k) << endl;exit(2);}Log("get shm success", Debug) << " shmid : " << shmid << endl;// 3. 挂载共享内存(读写模式)char* shmaddr = (char*)shmat(shmid, nullptr, 0);if (shmaddr == (void*)-1) {Log("attach shm failed", Error) << " client key : " << TransToHex(k) << endl;exit(3);}Log("attach shm success", Debug) << " shmid : " << shmid << endl;// 4. 打开管道(写模式,用于发送同步信号)int fifo_fd = OpenFIFO(FIFO_NAME, WRITE);// 5. 循环向共享内存写入数据(从键盘输入)while (true) {Log("请输入要发送的数据(输入'quit'退出):", Notice) << "\n";fflush(stdout); // 刷新输出缓冲区,确保提示语立即显示// 从键盘读取数据(写入共享内存,预留1字节存结束符)ssize_t s = read(0, shmaddr, SHM_SIZE - 1);if (s > 0) {shmaddr[s - 1] = '\0'; // 去掉键盘输入的换行符(\n)Signal(fifo_fd); // 发送同步信号,通知服务器读取数据// 若输入"quit",退出循环if (strcmp(shmaddr, "quit") == 0) {break;}}}// 6. 清理资源CloseFifo(fifo_fd); // 关闭管道shmdt(shmaddr); // 卸载共享内存Log("detach shm success", Debug) << " shmid : " << shmid << endl;return 0;

}

4. 编译与运行

- 编译代码:

g++ ShmServer.cc -o shm_server -std=c++11

g++ ShmClient.cc -o shm_client -std=c++11

- 启动服务器:

./shm_server

# 输出:

# | 1718000000 | Notice | create fifo success

# | 1718000000 | Debug | create key done server key : 0x66000001

# | 1718000000 | Debug | create shm done shmid : 688145

# | 1718000000 | Debug | attach shm done shmid : 688145

# | 1718000000 | Notice | 等待客户端写入数据...

服务器打开管道后进入阻塞状态,等待客户端的同步信号。

- 启动客户端(新终端):

./shm_client

# 输出:

# | 1718000005 | Debug | create key done client key : 0x66000001

# | 1718000005 | Debug | get shm success shmid : 688145

# | 1718000005 | Debug | attach shm success shmid : 688145

# | 1718000005 | Notice | 请输入要发送的数据(输入'quit'退出):

- 客户端输入数据:

输入 “hello shared memory”,客户端会写入共享内存并发送信号,服务器收到信号后读取并打印数据:

# 客户端输出:

# | 1718000010 | Notice | 数据已写入,通知服务器读取...

# | 1718000010 | Notice | 请输入要发送的数据(输入'quit'退出):# 服务器输出:

# | 1718000010 | Notice | 等待客户端写入数据...

# server read: hello shared memory

# | 1718000010 | Notice | 等待客户端写入数据...

- 退出程序:

客户端输入 “quit”,服务器读取后退出,客户端也退出,管道文件被自动删除。

5. 同步机制的核心价值

通过管道的 “信号通知”,我们确保了 “客户端先写、服务器后读” 的顺序,避免了共享内存的 “脏读” 问题。这种 “共享内存 + 管道” 的组合,兼顾了共享内存的高效性和管道的同步能力,是实际项目中常用的设计模式。

1.6 共享内存核心知识点总结

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 通信效率 | 最高(数据直接在内存中共享,不经过内核拷贝) |

| 同步互斥 | 不自带,需结合管道、信号量等实现 |

| 生命周期 | 随内核(需手动shmctl(IPC_RMID)或重启系统删除) |

| 数据边界 | 无(需通信双方约定数据格式,如固定长度、特殊分隔符) |

| 适用场景 | 高频、大数据量的进程间通信(如数据库缓存共享、实时数据传输) |

| 关键函数 | shmget(创建 / 获取)、shmat(挂载)、shmdt(卸载)、shmctl(控制) |

二、System V 消息队列:结构化的消息传递

消息队列是 System V IPC 中用于 “结构化数据传输” 的机制,它将数据封装为 “消息”(含类型字段),接收进程可按类型筛选消息,解决了管道 “无结构字节流” 的问题。

2.1 消息队列的核心概念

- 消息结构:每个消息由 “消息类型”(

long mtype)和 “消息数据”(char mtext[])组成,内核通过struct msg_msg结构管理消息。 - 队列特性:消息按 “先进先出”(FIFO)排序,接收进程可指定接收特定类型的消息(如只接收类型为 3 的消息),无需按发送顺序读取。

- 生命周期:随内核(需手动删除或重启系统,否则会残留)。

2.2 消息队列核心函数

消息队列的操作依赖 3 个核心函数:msgget(创建 / 获取)、msgsnd(发送消息)、msgrcv(接收消息)、msgctl(控制 / 删除)。

1. msgget:创建或获取消息队列

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/msg.h>// 功能:创建或获取消息队列

// 参数:

// key:消息队列的全局key(通过ftok生成)

// msgflg:权限标志 + 行为控制(如IPC_CREAT、IPC_EXCL)

// 返回值:成功返回消息队列标识(msgqid),失败返回-1

int msgget(key_t key, int msgflg);

参数与shmget类似:msgflg常用IPC_CREAT | 0666(创建或获取),IPC_CREAT | IPC_EXCL | 0666(创建全新队列)。

2. msgsnd:发送消息到队列

// 功能:向消息队列发送一条消息

// 参数:

// msgqid:消息队列标识(msgget返回值)

// msgp:指向消息结构的指针(需自定义,首字段必须是long mtype)

// msgsz:消息数据(mtext)的长度(不含mtype)

// msgflg:发送选项(0表示阻塞,IPC_NOWAIT表示非阻塞)

// 返回值:成功返回0,失败返回-1

int msgsnd(int msgqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg);

自定义消息结构示例:

// 消息结构:首字段必须是long mtype(消息类型,>0)

struct Msg {long mtype; // 消息类型(如1、2、3)char mtext[1024]; // 消息数据(可自定义长度)

};

3. msgrcv:从队列接收消息

// 功能:从消息队列接收一条消息

// 参数:

// msgqid:消息队列标识

// msgp:存储接收消息的缓冲区(与发送方消息结构一致)

// msgsz:消息数据(mtext)的最大长度(避免缓冲区溢出)

// msgtyp:接收消息的类型筛选规则(关键!)

// msgflg:接收选项(0表示阻塞,IPC_NOWAIT表示非阻塞)

// 返回值:成功返回接收的消息数据长度,失败返回-1

ssize_t msgrcv(int msgqid, void *msgp, size_t msgsz, long msgtyp, int msgflg);

msgtyp筛选规则:

msgtyp = 0:接收队列中的第一条消息(不筛选类型)。msgtyp > 0:接收队列中类型等于msgtyp的第一条消息(按类型精准接收)。msgtyp < 0:接收队列中类型小于或等于msgtyp绝对值的最小类型消息(按优先级接收)。

4. msgctl:控制消息队列(查询 / 修改 / 删除)

// 功能:对消息队列执行控制操作

// 参数:

// msgqid:消息队列标识

// cmd:控制命令(IPC_STAT、IPC_SET、IPC_RMID)

// buf:指向`struct msqid_ds`的指针(存储/修改队列属性)

// 返回值:成功返回0,失败返回-1

int msgctl(int msgqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);

核心命令与共享内存类似:

IPC_STAT:查询队列属性(如消息数、最大字节数)。IPC_SET:修改队列属性(如权限、最大字节数)。IPC_RMID:删除消息队列(即使队列非空,也会立即删除)。

2.3 消息队列数据结构:struct msqid_ds

内核通过struct msqid_ds管理消息队列的元数据,核心字段如下:

struct msqid_ds {struct ipc_perm msg_perm; // 权限信息(key、uid、gid、mode)time_t msg_stime; // 最后一次发送消息(msgsnd)的时间time_t msg_rtime; // 最后一次接收消息(msgrcv)的时间time_t msg_ctime; // 最后一次修改(如IPC_SET)的时间unsigned long msg_cbytes; // 队列中当前消息的总字节数unsigned long msg_qnum; // 队列中当前消息的数量unsigned long msg_qbytes; // 队列允许的最大字节数(默认16384)pid_t msg_lspid; // 最后一次发送消息的进程PIDpid_t msg_lrpid; // 最后一次接收消息的进程PID// 其他字段...

};

2.4 消息队列的特点与适用场景

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 数据结构 | 结构化消息(含类型字段),接收方可按类型筛选 |

| 通信效率 | 低于共享内存(消息需拷贝到内核队列,再从内核拷贝到进程) |

| 同步互斥 | 自带阻塞机制(无消息时msgrcv阻塞,队列满时msgsnd阻塞) |

| 生命周期 | 随内核(需手动msgctl(IPC_RMID)删除) |

| 适用场景 | 需按类型接收消息的场景(如多客户端向服务器发送不同类型的请求) |

| 局限性 | 消息大小和队列总大小有限制(默认单条消息≤8192 字节,队列总≤16384 字节) |

三、System V 信号量:解决并发同步与互斥

信号量并非用于传递数据,而是用于控制多个进程对临界资源的访问,确保 “同步”(按顺序访问)和 “互斥”(同一时间仅一个进程访问)。

3.1 核心概念铺垫

在学习信号量前,需先理解并发编程中的 3 个关键概念:

- 临界资源:多个进程可共享但需 “互斥访问” 的资源(如共享内存、打印机、文件)。

- 临界区:进程中访问临界资源的代码段(需保护的核心逻辑)。

- 同步与互斥:

- 互斥:任意时刻仅允许一个进程进入临界区(如多个进程写同一文件,需确保同一时间仅一个写)。

- 同步:多个进程按约定顺序进入临界区(如 “生产者” 生产数据后,“消费者” 才能消费)。

3.2 信号量的本质:计数器与预订机制

信号量的本质是一个内核维护的计数器,通过 “P 操作”(申请资源)和 “V 操作”(释放资源)实现对临界资源的控制:

- P 操作(Proberen,荷兰语 “检查”):计数器减 1。若结果≥0,说明资源可用,进程继续执行;若结果 < 0,进程阻塞等待。

- V 操作(Verhogen,荷兰语 “增加”):计数器加 1。若结果≤0,说明有进程在等待资源,唤醒一个阻塞的进程。

关键类比:信号量如同电影院的座位计数器 ——

- 座位总数为

N,信号量初始值设为N。 - 观众购票(申请资源):执行 P 操作,计数器减 1(若计数器≥0,可入场)。

- 观众离场(释放资源):执行 V 操作,计数器加 1(若有观众排队,唤醒下一位)。

3.3 System V 信号量的特殊之处

System V 信号量并非单个计数器,而是信号量集(一组计数器),可同时管理多个相关的临界资源。例如,用一个信号量集管理 3 个打印机,每个信号量对应一个打印机的状态。

3.4 信号量核心函数

信号量的操作依赖 4 个核心函数:semget(创建 / 获取信号量集)、semop(执行 P/V 操作)、semctl(控制 / 删除信号量集)。

1. semget:创建或获取信号量集

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/sem.h>// 功能:创建或获取信号量集

// 参数:

// key:信号量集的全局key(ftok生成)

// nsems:信号量集中的信号量数量(如3表示创建3个计数器)

// semflg:权限标志 + 行为控制(IPC_CREAT、IPC_EXCL)

// 返回值:成功返回信号量集标识(semid),失败返回-1

int semget(key_t key, int nsems, int semflg);

示例:创建一个含 2 个信号量的信号量集,权限 0666:

int semid = semget(ftok(".", 0x66), 2, IPC_CREAT | 0666);

2. semop:执行 P/V 操作(核心)

// 功能:对信号量集中的一个或多个信号量执行P/V操作

// 参数:

// semid:信号量集标识

// sops:指向`struct sembuf`数组的指针(描述每个信号量的操作)

// nsops:sops数组的长度(操作的信号量数量)

// 返回值:成功返回0,失败返回-1

int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops);// 信号量操作结构:描述对单个信号量的操作

struct sembuf {unsigned short sem_num; // 信号量在集中的索引(0表示第一个)short sem_op; // 操作类型(-1=P操作,+1=V操作)short sem_flg; // 操作选项(0=阻塞,IPC_NOWAIT=非阻塞)

};

示例 1:对索引 0 的信号量执行 P 操作(申请资源)

struct sembuf sop;

sop.sem_num = 0; // 操作第0个信号量

sop.sem_op = -1; // P操作:计数器减1

sop.sem_flg = 0; // 阻塞等待资源

semop(semid, &sop, 1); // 执行1个操作

示例 2:对索引 0 的信号量执行 V 操作(释放资源)

sop.sem_op = +1; // V操作:计数器加1

semop(semid, &sop, 1);

3. semctl:控制信号量集(初始化 / 删除)

// 功能:对信号量集执行控制操作(初始化、查询、删除)

// 参数:

// semid:信号量集标识

// semnum:信号量在集中的索引(0表示第一个,若cmd=IPC_RMID则忽略)

// cmd:控制命令(SETVAL、GETVAL、IPC_RMID等)

// arg:联合结构(存储信号量值或属性)

// 返回值:成功返回0或信号量值,失败返回-1

int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);// 信号量控制的联合结构(需手动定义,内核不提供)

union semun {int val; // 用于SETVAL(设置信号量初始值)struct semid_ds *buf; // 用于IPC_STAT/IPC_SET(查询/修改属性)unsigned short *array; // 用于GETALL/SETALL(获取/设置所有信号量值)struct seminfo *__buf; // 用于IPC_INFO(获取系统级信息)

};

核心命令示例:

- 初始化信号量值(SETVAL):

union semun su;

su.val = 1; // 信号量初始值设为1(互斥锁:仅允许一个进程访问)

semctl(semid, 0, SETVAL, su); // 初始化第0个信号量

- 获取信号量当前值(GETVAL):

int val = semctl(semid, 0, GETVAL, 0); // 获取第0个信号量的值

printf("semaphore value: %d\n", val);

- 删除信号量集(IPC_RMID):

semctl(semid, 0, IPC_RMID, 0); // 删除整个信号量集

3.5 信号量实战:保护共享内存的互斥访问

下面用 “信号量 + 共享内存” 实现互斥访问:两个进程同时写共享内存,通过信号量确保同一时间仅一个进程写入,避免数据混乱。

1. 代码实现(sem_shm.c)

#include <stdio.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/shm.h>

#include <sys/sem.h>

#include <sys/types.h>

#include <unistd.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

#include <perror.h>// 信号量控制联合结构

union semun {int val;struct semid_ds *buf;unsigned short *array;

};// 初始化信号量(设置初始值)

int sem_init(int semid, int semnum, int val) {union semun su;su.val = val;return semctl(semid, semnum, SETVAL, su);

}// P操作(申请资源)

int sem_p(int semid, int semnum) {struct sembuf sop;sop.sem_num = semnum;sop.sem_op = -1; // 计数器减1sop.sem_flg = 0; // 阻塞等待return semop(semid, &sop, 1);

}// V操作(释放资源)

int sem_v(int semid, int semnum) {struct sembuf sop;sop.sem_num = semnum;sop.sem_op = +1; // 计数器加1sop.sem_flg = 0;return semop(semid, &sop, 1);

}// 删除信号量集

int sem_destroy(int semid) {return semctl(semid, 0, IPC_RMID, 0);

}int main(int argc, char *argv[]) {if (argc != 2) {printf("Usage: %s <message>\n", argv[0]);return 1;}const char *msg = argv[1]; // 进程要写入共享内存的消息// 1. 生成key(共享内存和信号量用相同key)key_t key = ftok(".", 0x66);if (key < 0) {perror("ftok error");return 1;}// 2. 创建/获取共享内存(4KB)int shmid = shmget(key, 4096, IPC_CREAT | 0666);if (shmid < 0) {perror("shmget error");return 1;}// 3. 创建/获取信号量集(含1个信号量,用于互斥)int semid = semget(key, 1, IPC_CREAT | 0666);if (semid < 0) {perror("semget error");return 1;}// 4. 初始化信号量(仅第一个进程执行,避免重复初始化)static int init_flag = 0;if (!init_flag) {if (sem_init(semid, 0, 1) < 0) { // 初始值1(互斥锁)perror("sem_init error");return 1;}init_flag = 1;}// 5. 挂载共享内存char *shmaddr = (char *)shmat(shmid, NULL, 0);if (shmaddr == (void *)-1) {perror("shmat error");return 1;}// 6. 互斥访问共享内存(临界区保护)sem_p(semid, 0); // P操作:申请资源(进入临界区)printf("Process %d (PID: %d) write: %s\n", getpid() % 2, getpid(), msg);strcat(shmaddr, msg); // 写入共享内存(临界区操作)strcat(shmaddr, "\n");sleep(2); // 模拟耗时操作,放大并发问题sem_v(semid, 0); // V操作:释放资源(退出临界区)// 7. 打印共享内存当前内容(验证互斥效果)printf("Current shared memory content:\n%s", shmaddr);// 8. 清理资源(仅第一个进程执行)if (init_flag) {shmdt(shmaddr);sem_destroy(semid);shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);init_flag = 0;}return 0;

}

2. 运行与验证

- 编译代码:

gcc sem_shm.c -o sem_shm

- 启动两个进程同时写入:

- 终端 1:

./sem_shm "process1: hello" - 终端 2(立即启动):

./sem_shm "process2: world"

- 预期输出:

由于信号量的互斥保护,两个进程会依次写入共享内存,内容无混乱:

# 终端1输出:

Process 1 (PID: 1234) write: process1: hello

Current shared memory content:

process1: hello# 终端2输出(等待2秒后):

Process 0 (PID: 1235) write: process2: world

Current shared memory content:

process1: hello

process2: world

- 无信号量的对比:

若注释掉sem_p和sem_v操作,两个进程会同时写入,导致数据混乱(如 “process1: helloprocess2: world”)。

3.6 信号量核心知识点总结

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 核心作用 | 控制临界资源访问,实现同步与互斥 |

| 本质 | 内核维护的计数器,通过 P/V 操作实现资源预订 |

| System V 特性 | 以 “信号量集” 为单位管理,支持同时操作多个信号量 |

| 生命周期 | 随内核(需手动semctl(IPC_RMID)删除) |

| 适用场景 | 多进程共享临界资源的场景(如共享内存写保护、多进程文件读写) |

| 关键函数 | semget(创建 / 获取)、semop(P/V 操作)、semctl(初始化 / 删除) |

四、内核如何管理 System V IPC 资源

无论是共享内存、消息队列还是信号量,内核都通过统一的结构体系进行管理,核心是 “struct ipc_ids + 资源元数据结构”。

4.1 内核管理的核心结构

内核为每类 System V IPC 资源(共享内存、消息队列、信号量)维护一个全局的struct ipc_ids结构,用于跟踪系统中所有该类资源:

// 内核中管理IPC资源的全局结构(以信号量为例,共享内存、消息队列类似)

struct ipc_ids sem_ids;// IPC资源数组结构:存储资源元数据指针

struct ipc_id_ary {int size; // 数组大小struct kern_ipc_perm *p[0]; // 柔性数组:指向资源元数据(如sem_array、shmid_kernel)

};// 核心管理结构:跟踪资源的数量、最大ID、序列号等

struct ipc_ids {int in_use; // 当前使用的资源数量int max_id; // 已分配的最大资源IDunsigned short seq; // 序列号(用于生成唯一ID)unsigned short seq_max; // 序列号最大值struct mutex mutex; // 互斥锁:保护对ipc_ids的并发访问struct ipc_id_ary nullentry; // 空数组(初始化用)struct ipc_id_ary *entries; // 指向资源数组(ipc_id_ary)

};

管理流程:

- 资源创建:进程调用

shmget/msgget/semget时,内核检查ipc_ids.entries数组,若有空闲位置则分配资源,初始化元数据(如shmid_ds),并将元数据指针存入数组。 - 资源标识:内核通过 “

seq * IPC_ID_MAX + id” 生成唯一资源 ID(shmid/msgqid/semid),其中id是资源在entries数组中的索引,seq用于避免 ID 重复(当id循环使用时,seq递增)。 - 资源访问:进程通过资源 ID(如

shmid),内核解析出seq和id,检查seq是否匹配(避免访问已删除的资源),再通过id从entries数组中获取元数据,执行后续操作(如shmat/msgsnd)。 - 资源删除:进程调用

shmctl(IPC_RMID)等命令时,内核标记资源为 “已删除”(kern_ipc_perm.deleted = 1),若当前无进程使用该资源,则释放内存并从entries数组中移除。

4.2 所有 System V IPC 资源的公共权限结构

共享内存、消息队列、信号量的元数据结构(shmid_ds、msqid_ds、sem_array)都包含一个struct kern_ipc_perm子结构,用于存储公共的权限信息:

struct kern_ipc_perm {spinlock_t lock; // 自旋锁:保护该结构的并发访问int deleted; // 资源是否已删除(1=已删除)key_t key; // 资源的key(全局标识)uid_t uid; // 资源所有者的用户IDgid_t gid; // 资源所有者的组IDuid_t cuid; // 资源创建者的用户IDgid_t cgid; // 资源创建者的组IDmode_t mode; // 资源权限位(如0666)unsigned long seq; // 序列号(与ipc_ids.seq一致,用于验证资源有效性)

};

权限检查逻辑:

当进程访问 IPC 资源时(如shmat、msgsnd),内核会检查kern_ipc_perm中的uid、gid、mode:

- 若进程是资源所有者(

uid匹配),则按mode的 “所有者权限”(前 3 位,如 0666 中的 6)判断。 - 若进程属于资源的组(

gid匹配),则按 “组权限”(中间 3 位)判断。 - 其他进程按 “其他权限”(后 3 位)判断。

4.3 内核管理的核心特点

- 统一管理框架:三类 System V IPC 资源共用相同的

ipc_ids管理结构,仅资源元数据结构不同,降低内核实现复杂度。 - 生命周期随内核:资源创建后,即使创建者进程退出,资源仍存在于内核中,需手动删除或重启系统,避免意外丢失数据。

- 安全的权限控制:通过

kern_ipc_perm结构实现细粒度的权限管理,确保资源不被未授权进程访问。 - 高效的资源查找:通过 “ID 解析→数组索引” 的方式快速定位资源元数据,避免遍历查找。

五、总结:System V IPC 与管道的对比与选型

通过两篇文章的学习,我们已掌握 Linux IPC 的核心技术:管道(匿名 / 命名)和 System V IPC(共享内存、消息队列、信号量)。下表对比各类 IPC 的核心特性,帮助你在实际项目中选型:

| IPC 机制 | 通信效率 | 数据结构 | 同步互斥 | 生命周期 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| 匿名管道 | 中 | 字节流 | 自带 | 随进程 | 亲缘进程间简单数据传输(如父子进程通信) |

| 命名管道 | 中 | 字节流 | 自带 | 随内核 | 无亲缘进程间简单数据传输(如跨程序通信) |

| System V 共享内存 | 最高 | 无结构 | 需手动实现 | 随内核 | 高频、大数据量通信(如缓存共享、实时传输) |

| System V 消息队列 | 低 | 结构化(带类型) | 自带 | 随内核 | 按类型接收消息(如多客户端请求处理) |

| System V 信号量 | 无(不传数据) | 无 | 自带 | 随内核 | 临界资源同步互斥(如保护共享内存) |

选型建议

- 追求最高效率:优先选择 “共享内存 + 信号量 / 管道”(共享内存传数据,信号量 / 管道做同步)。

- 需按类型接收消息:选择消息队列(如多客户端向服务器发送不同类型的命令)。

- 简单通信场景:选择管道(匿名管道用于亲缘进程,命名管道用于非亲缘进程)。

- 控制临界资源访问:单独使用信号量(或结合共享内存、文件等)。

掌握这些 IPC 机制,你就能应对 Linux 系统中绝大多数进程间通信场景,为编写高性能、高可靠性的并发程序打下坚实基础。