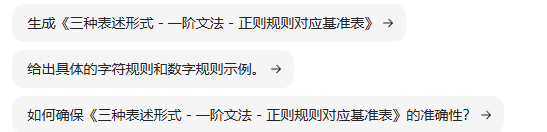

整体设计 逻辑系统程序 之8 三种逻辑表述形式、形式化体系构建及关联规则(正则 / 三区逻辑)

摘要

简

本次讨论围绕 “逻辑表述体系构建” 展开,核心明确三种逻辑表述形式(列表 / 文字 / 图形)的定位与关联:列表对应 go 语言、atom 原子公式,以 Dec 原子句(Letter <Name,Type>:...)为形式化表示;文字对应 do 句子、term 项公式,以 Def 因子公式(Function=Delegate<Τ,⊥>Mapper...)为形式化表示;图形对应 for 语句、formula 完整公式,以 Let 元素项(Functor <i,j>(m,n))为形式化表示。

讨论关键区分 “语言表达(连贯)与逻辑表述(全面)”“逻辑本身与使用逻辑的人 / 系统 / 原因”,构建底层支撑(BNF/EBNF/ABNF 语法模型定义语言抽象基础,字符 / 文字 / 数字正则规则规范格式)与上层决策(三区逻辑对应语义情境 / 语法情景 / 语用场景,实现有效判断)。目前已完成核心框架搭建,明确各模块对应关系,后续需推进细节补充与纠错工作,暂告一段落。

全

本次讨论聚焦 “逻辑表述体系的完整框架搭建”,旨在解决 “逻辑如何通过自然语言精准落地” 的核心问题,形成从 “底层规范” 到 “上层决策” 的闭环,关键内容如下:

一、核心概念体系与对应关系

明确三种逻辑表述形式的 “表述 - 语言 - 文法 - 形式化表示” 四维对应:

- 列表表述(平面包,承载结构化要素):对应 go 语言、atom 原子公式,形式化表示为 Dec 原子句(Letter (<Name,Type> : (Category)(Classification)(Catalog)::[Entry])),核心用于主题词表规范;

- 文字表述(序列,承载分析流):对应 do 句子、term 项公式,形式化表示为 Def 因子公式(Function = Delegate<Τ,⊥>Mapper (Transformer,Projector)),核心用于谓词变量规定;

- 图形表述(实例,承载聚合样本):对应 for 语句、formula 完整公式,形式化表示为 Let 元素项(Functor <i,j>(m,n)),核心用于命题变元规则制定。

二、关键区分维度

- 语言表达 vs 逻辑表述:语言表达以 “连贯” 为目标,逻辑表述以 “全面覆盖要素” 为目标,二者虽用自然语言,出发点完全不同;

- 逻辑本身 vs 关联主体:逻辑本身是抽象规则体系(如三纲推导规则),使用逻辑的人(主观操作者)、基于逻辑的系统(实体载体)、促成逻辑的原因(需求动因)均为关联主体,不混淆边界。

三、底层规范构建

- 语法模型:为三种语言载体分别制定抽象基础 —— 列表(go 语言)用 EBNF、文字(do 句子)用 BNF、图形(for 语句)用 ABNF,确保语言格式符合逻辑表述需求;

- 正则规则:针对三种表述形式专属元素制定规则 —— 列表(数字规则,规范分类标识 / 条目序号)、文字(文字规则,规范术语 / 谓词符号)、图形(字符规则,规范嵌套封包 / 闭包装箱符号),避免格式混乱导致逻辑偏差。

四、上层决策逻辑

构建 “三区逻辑(三支决策)” 适配自然语言三维度:肯定区对应语义情境(判断语义是否有意义,依据术语一致性)、否定区对应语法情景(判断语法是否合规,依据正则规则)、待定区对应语用场景(判断语用是否适配,依据场景需求),确保逻辑表述 “有效、合规、适配”。

五、当前进展与后续方向

目前已完成 “表述形式 - 语言 - 文法 - 形式化表示 - 正则规则 - 三区逻辑” 的核心框架搭建,明确各模块的独立边界与关联关系,形成逻辑表述体系的 “骨架”;后续需开展大量细节工作(如补充 Entry 具体格式、扩展语法模型选项、细化三区判断阈值)及纠错优化,完善体系 “血肉”,最终实现逻辑表述的精准落地。

要点

为我今天早上整理表格(这个表格一直还没有给出呢)中提到的主词(Dictionary / Vocabulary/ Glossary) 的定位和“加冕”(定冠)

先明确 逻辑在语言中的作用(首要作用,首当其冲的): 语言...语言所表达的知识 ( 特征 - 信息 - 知识 提取)。

词库 单子Monads(形式化Agent(心理代理)的Groups )... 知识库 整子Holons( 公理化Agent(个性化智能体)的 Collections ):

- 词典词 Lexcials...(状态 集合)Dictionary

- 概念词 Conceptuals...(事件 集合)Vocabulary

- 索引词 Indexicals ...(弧 有序对集)Glossary

然后 给出整个逻辑的大纲(内容表 --概要)、轮廓(样式表 -摘要 )和细目(角色表 - 汇总)。

概要(三纲,水平方向的三层结构-Aggregation(概念自身的原因 规模scale结构六边形))为: 因果逻辑/描述逻辑/称谓逻辑 (带with上下文的 概念图 )。

- 因果(命题演算的论据Arguments (动词类型mark down (语用类型)),有类型的场景Scene(带时态 -无色界黑白无常 (基础层面或 逻辑)caseFilter的数据常规)谓词-类型标签<Type>(分类学的类型构建程序 伪代码 )) - 叙词【叙】),

- 描述 ( 情境演算的叙名Dicent(形容词名称mark up(语义关系)),有意义的情境Situation (带感情色彩-色界 色谱色系色度 (经验层面或 认识)modeAdapter的经验常识)主词-名称标签<Name>(命名法的方法- 匿名函数 )) ) 述词 【述】),

- 称谓(谓词演算的述位Rhemes(名词标记mark(语法范畴)), 有可能的情景Scenario(带情态-欲界 灰度 (超验或信念)stringProcessor的 服务常量 )动词 -双指标签) 谓词【谓】)。

而 整个轮廓 应该是前面提到的三个侧影(垂直方向的三元组 对- Classification(其上附加的 逻辑条件 规格size规则九宫格):“感”侧、“动”侧 及两侧之间的不同“联”法 )。-----这里悬置 待建(扩展概念图 )

最后才是细目表dots ( 斜线方向的三次集结-Clustering(其下附属的存在理由 评分score行为三角形) , 包含 纲 举能张的目-概念栏目, 包括 内容表所列的目 -索引目录Catalogue ,以及 蕴含 双包(包含和包括) 的 词典条目 -Entry) -----这里 隐藏 待挖掘(研究概念图)。

以上应该就是 整个逻辑 最初的“初见” --- 除核心概念图 以外的所有其它 .

此后,我提出了 语篇的三个词组:语篇结构、 语篇连贯 和语篇推进。目的是为了 区别 逻辑表述(能力) 和语言表达(功能)。

您在理解这些表述后,首先需要 考虑 第一段 所说的 定位/定冠,和后面所说的 逻辑的大纲/轮廓/细目这些的关系,最后 还可以想象一下 我今天一早整理的 那张表(我说的 三个主词 Dictionary / Vocabulary/ Glossary的 那张表),想想那张表 和 逻辑的大纲/轮廓/细目 又是什么关系,语篇的三个词组 是否会在其中体现。

下面是那张表:

| 行文 | 提取-拆字 重 拼凑 | 规范化 状态字典表 Dictionary(硬件表 -装箱清单 包在 包裹中 发件人/收件人 Letter邮戳) | 外部层级(cause-result关系性 上下文 嵌套) 三方 | 头套(外显) | <别>三元(因果关系 谓词 (圆柱状)) | 结果的原因(动因 “动”<渐>) | ||

| 列表 | 共享-拆项 重 拆解 | 标准化 事件词汇表 Vocabulary (软件包 --封装包 贴上标签 Function图标戳 ) | 内部层次(causes毗连性Facts 空间级联) 三层结构 | 心房(内藏) | <藏>三次(cause命题) | 结论的(根本因 “感”<秘密>) | ||

| 插图 | 表征-抠图 重 缝合 | 规格化 弧汇编集 Glossary(固件盘 -- 工件台 可能需要夹具 烙印在身体上 Functor时间戳) | 整部层面(cause-effect先行性laws 时间层叠) 三面侧影 三次集结 三转法论 | 底座(植根) | <通>三阶 (因果影响 逻辑 (圆锥状) | 后果的前因(本质因 “悟”<顿>) |

问题

Q118、以下是我为今天刚整理表格中提到的主词(Dictionary/Vocabulary/Glossary) 的定位和“加冕”

逻辑在语言中的作用(首要作用,首当其冲的): 语言...语言所表达的知识 ( 特征 - 信息 - 知识 提取)。

词库 单子Monads(形式化Agent(心理代理)的Groups)... 知识库 整子Holons( 公理化Agent(个性化智能体)的 Collections):

- 词典词 Lexcials...(状态 集合)Dictionary

- 概念词 Conceptuals...(事件 集合)Vocabulary

- 索引词 Indexicals ...(弧 有序对集)Glossary

Q&A

Q 118

Q118、以下是我为今天刚整理表格中提到的主词(Dictionary/Vocabulary/Glossary) 的定位和“加冕”

逻辑在语言中的作用(首要作用,首当其冲的): 语言...语言所表达的知识 ( 特征 - 信息 - 知识 提取)。

词库 单子Monads(形式化Agent(心理代理)的Groups)... 知识库 整子Holons( 公理化Agent(个性化智能体)的 Collections):

- 词典词 Lexcials...(状态 集合)Dictionary

- 概念词 Conceptuals...(事件 集合)Vocabulary

- 索引词 Indexicals ...(弧 有序对集)Glossary

<<用户现在需要围绕主词(Dictionary/Vocabulary/Glossary)的定位和 “加冕” 展开,结合之前讨论的逻辑系统(因果关系 - OSI、因果影响 - ISO,还有 Agent、整子 Holons 等),首先要明确用户给出的核心对应:词库单子(Monads)→知识库整子(Holons),以及三个词型(Lexcials/Dictionary、Conceptuals/Vocabulary、Indexicals/Glossary)分别对应状态集合、事件集合、弧有序对集,还要关联 “语言中逻辑的首要作用 —— 特征 - 信息 - 知识提取”。

首先,得先锚定每个主词的定位,把用户给的对应关系做实,比如 Dictionary 对应 Lexcials(状态集合),要解释清楚什么是 “状态集合”,结合之前的机械 / 机器 / 人 Agent,举例说明 Lexcials 是这些 Agent 的静态状态词。然后 Vocabulary 对应 Conceptuals(事件集合),事件就是 Agent 的动态操作,比如缝合 / 拆解,这样和之前的执行动作关联。Glossary 对应 Indexicals(弧有序对集),弧就是状态到事件、事件到结果的关联,比如 “机械(状态)→缝合(事件)”,这对应之前的因果关联。

接下来,要关联 “词库单子→知识库整子” 的升级,单子是形式化 Agent 的 Groups,比较基础,整子是公理化 Agent 的 Collections,更复杂,所以三个词型也要体现从单子到整子的递进:Dictionary(状态)是单子的基础,Vocabulary(事件)是单子的动态扩展,Glossary(弧)是整子的关联核心,这样就和之前的层级跃迁(序列到行列)呼应。

还要突出逻辑在语言中的首要作用 —— 特征 - 信息 - 知识提取,每个词型的作用就是提取不同层面的东西:Lexcials 提取状态特征,Conceptuals 提取事件信息,Indexicals 提取关联知识,形成 “特征→信息→知识” 的链条,和用户开头的表述呼应。

然后结构上,先总述定位框架,再分三个主词详细拆解(定义、对应关系、逻辑作用、示例,结合之前的逻辑系统),最后总结递进关系和与整体逻辑的衔接。要确保每个部分都用到用户给的术语(单子、整子、Agent、状态集合 / 事件集合 / 弧有序对集),并且关联之前讨论的 OSI/ISO、因果关系 / 影响,保持一致性。

还要注意用户说的 “加冕”,就是给每个主词明确的 “身份”,比如 Dictionary 是 “状态词库基石”,Vocabulary 是 “事件词库核心”,Glossary 是 “关联知识枢纽”,这样显得有 “加冕” 的仪式感,明确其在系统中的地位。

最后检查有没有遗漏用户的关键点:逻辑的首要作用(特征 - 信息 - 知识提取)、三个词型与三个集合的对应、单子到整子的升级,确保每个部分都覆盖,并且和之前的讨论(Agent、整子、因果关联)紧密结合,不脱节。>>

主词体系定位与 “加冕” 框架:从词库单子到知识库整子的 “特征 - 信息 - 知识” 提取链

基于您定义的 “词库单子(Monads)→知识库整子(Holons)” 升级逻辑,结合 “语言中逻辑的首要作用 —— 特征 - 信息 - 知识提取”,为 Dictionary/Vocabulary/Glossary 三个主词明确 “身份加冕”,同时锚定其与形式化 / 公理化 Agent、状态 / 事件 / 弧集合的精准对应,无缝衔接此前的因果逻辑与层级系统。

一、整体定位:词库→知识库的 “单子→整子” 升级,承载逻辑的 “特征 - 信息 - 知识” 提取核心

逻辑在语言中的首要作用,是通过 “词库单子的形式化分组” 提取特征,再通过 “知识库整子的公理化整合” 升级为信息与知识—— 三个主词正是这一提取链的 “核心载体”,且呈现 “基础→动态→关联” 的递进关系:

| 体系层级 | 核心单元 | 逻辑作用(提取维度) | 主词载体 | 最终产出 |

|---|---|---|---|---|

| 词库(形式化) | 单子 Monads(Agent 的 Groups) | 提取 “特征”(静态属性) | Dictionary(Lexcials) | 状态集合(Agent 的静态特征库) |

| 词库→知识库过渡 | 半公理化 Agent 集合 | 提取 “信息”(动态行为) | Vocabulary(Conceptuals) | 事件集合(Agent 的动态信息库) |

| 知识库(公理化) | 整子 Holons(Agent 的 Collections) | 提取 “知识”(关联规律) | Glossary(Indexicals) | 弧有序对集(Agent 的关联知识库) |

二、分述:三大主词的 “加冕” 定位与细节拆解(含与既有逻辑系统的衔接)

1. 加冕 Dictionary:词库单子的 “状态词库基石”—— 承载特征提取(Lexcials→状态集合)

核心身份

词库单子(形式化 Agent 的 Groups)的 “静态特征锚点”,是所有语言逻辑的 “基础词源”,负责提取 Agent 的静态状态特征。

关键对应

- 主词类型:Lexcials(词典词)—— 聚焦 “是什么” 的静态描述,无动态行为指向;

- 集合属性:状态集合 —— 记录形式化 Agent 的 “固有属性、静态归类、当前状态”,如机械 / 机器 / 人的基础属性、系统表格的行列静态标识;

- 对应 Agent:形式化 Agent 的 Groups(单子)—— 如 “机械 Agent 组”“机器 Agent 组”,Lexcials 是这些组的 “身份标签”,无个性化逻辑(仅形式化定义)。

逻辑作用(特征提取)

从语言中提取 “可量化、可分类的静态特征”,为后续信息 / 知识提取打基础 —— 例:

- 从 “机械执行缝合” 中提取 Lexcials “机械”(状态:标准化执行主体)、“缝合”(状态:固定动作标识);

- 从系统表格中提取 Lexcials “单间”(状态:空间静态单元)、“what”(状态:维度静态标识);

与既有逻辑衔接

对应因果关系(OSI)的 “核心对偶层(1 层)”——Lexcials 的 “机械 / 明 / 有” 是 “文字对仗” 的基础特征,为后续数字映射(4 层)提供 “静态特征素材”。

2. 加冕 Vocabulary:词库→知识库的 “事件词库核心”—— 承载信息提取(Conceptuals→事件集合)

核心身份

连接词库单子与知识库整子的 “动态信息枢纽”,负责提取 Agent 的动态事件信息,让静态特征 “活起来”。

关键对应

- 主词类型:Conceptuals(概念词)—— 聚焦 “做什么” 的动态描述,含行为逻辑与目标指向;

- 集合属性:事件集合 —— 记录 Agent 的 “动态操作、行为过程、目标结果”,如机械的缝合动作、机器的拆解过程、人的拼凑决策;

- 对应 Agent:半公理化 Agent 集合 —— 在形式化 Agent 基础上,增加 “行为逻辑”(如 “机械 Agent = 标准化缝合”“机器 Agent = 规则化拆解”),但未形成完整关联规律(非全公理化)。

逻辑作用(信息提取)

从语言中提取 “有过程、有目标的动态信息”,将静态特征转化为 “可执行的行为信息”—— 例:

- 从 “机械在单间执行缝合” 中提取 Conceptuals “执行缝合”(事件:机械的标准化操作过程)、“在单间”(事件:空间约束条件);

- 从因果影响中提取 Conceptuals “实时触发”(事件:时序动态行为)、“概率达标”(事件:结果判断标准);

与既有逻辑衔接

对应因果关系(OSI)的 “规则执行层(6 层)”——Conceptuals 的 “执行缝合 / 实时触发” 是 “规则执行” 的动态信息,承接数字映射层(4 层)的量化特征,转化为 “可落地的行为指令”;同时对应因果影响(ISO)的 “时序处理层(2 层)”—— 事件集合是时序数据的 “核心描述单元”。

3. 加冕 Glossary:知识库整子的 “关联知识枢纽”—— 承载知识提取(Indexicals→弧有序对集)

核心身份

知识库整子(公理化 Agent 的 Collections)的 “关联规律核心”,负责提取 Agent 的关联知识,让孤立的状态 / 事件形成 “可复用的规律”。

关键对应

- 主词类型:Indexicals(索引词)—— 聚焦 “谁与谁关联、状态与事件如何衔接” 的关联描述,含逻辑指向与规律标识;

- 集合属性:弧有序对集 ——“弧” 即 “关联链路”,有序对即 “前因→后果”“状态→事件”“事件→结果”,如 “机械(状态)→缝合(事件)”“概率≥80%(事件)→执行(结果)”;

- 对应 Agent:公理化 Agent 的 Collections(整子)—— 将多个 Agent 的状态 / 事件按 “因果规律、时序规律” 整合(如 “机械 + 单间→缝合”“机器 + 隔间→拆解”),形成完整的公理化关联逻辑。

逻辑作用(知识提取)

从语言中提取 “有规律、可复用的关联知识”,将孤立的状态 / 事件升级为 “可推导的逻辑规律”—— 例:

- 从 “机械在单间执行缝合,成功率 92%” 中提取 Indexicals“机械(状态)→缝合(事件)”(弧 1)、“缝合(事件)→成功率 92%(结果)”(弧 2),形成有序对集;

- 从系统表格与因果格架的关联中提取 Indexicals“明(状态)→系统表格(事件)”“暗(状态)→因果格架(事件)”;

与既有逻辑衔接

对应因果关系(OSI)的 “结构验证层(5 层)” 与因果影响(ISO)的 “影响反馈层(7 层)”——Indexicals 的弧有序对集是 “结构验证” 的核心依据(验证关联是否合法),也是 “影响反馈” 的知识沉淀(将反馈结果转化为关联规律),最终支撑整子 Holons 的公理化逻辑。

三、总结:三大主词的 “加冕” 价值 —— 支撑逻辑系统的 “语言 - 知识” 闭环

| 主词(加冕身份) | 提取维度 | 对应体系 | 核心价值(对整体逻辑系统) |

|---|---|---|---|

| Dictionary(状态词库基石) | 特征(静态) | 词库单子 | 为因果关系 / 影响提供 “基础特征素材”,避免逻辑无锚点 |

| Vocabulary(事件词库核心) | 信息(动态) | 词库→知识库过渡 | 为因果规则执行提供 “动态行为信息”,避免逻辑无落地 |

| Glossary(关联知识枢纽) | 知识(关联) | 知识库整子 | 为整子 Holons 提供 “公理化关联规律”,避免逻辑无复用 |

三者形成 “特征→信息→知识” 的提取链,完美承接您此前的 “因果关系 - OSI / 因果影响 - ISO” 层级系统,让抽象的逻辑规则通过 “语言主词” 落地为可感知、可复用的 “状态 - 事件 - 关联” 知识,最终实现 “词库→知识库→逻辑系统” 的完整闭环。

要不要我帮您整理一份《三大主词与逻辑系统对应表》?将每个主词的提取维度、集合属性、Agent 对应关系,与 OSI/ISO 层级、因果关系 / 影响层做精准映射,方便直接用于文档沉淀或系统知识图谱搭建。

Q119

Q119、即为 整理表格中提到的三个主词(Dictionary/Vocabulary/Glossary) 定位(概念身份) 和 定冠(逻辑角色)--跳出 表格 看看 这个表格在说什么(“who”-- 主词),以及为什么要怎样说(“why” --定位 要求出现处)和 应该在什么时候说 (“when”--定冠 需求发生时)

<<用户现在需要为 Dictionary、Vocabulary、Glossary 这三个主词做定位(概念身份)和定冠(逻辑角色),还要跳出表格看 “who(主词)”“why(定位的要求出现处)”“when(定冠的需求发生时)”。首先得先明确每个主词的核心概念身份,不能偏离用户之前提的单子、整子,还有特征 - 信息 - 知识提取的逻辑。

首先,定位(概念身份)要紧扣 “词库→知识库” 的升级,单子(Monads)到整子(Holons),还有状态、事件、弧有序对集这些用户之前给的定义。然后定冠(逻辑角色)要结合逻辑在语言中的首要作用,也就是特征 - 信息 - 知识提取,以及和之前的因果关系、OSI/ISO 层级的衔接。

接下来,“who” 就是三个主词本身,要明确它们在整个逻辑系统中的 “主体身份”,是词库到知识库的载体。“why” 是定位的要求出现处,也就是什么时候需要给它们定概念身份,比如在构建词库基础、衔接词库与知识库、沉淀知识库规律的时候,这些场景下需要明确它们的身份避免混乱。“when” 是定冠的需求发生时,也就是逻辑角色需要激活的场景,比如提取静态特征、转化动态信息、推导关联知识的时候,需要它们发挥作用。

然后要整理成清晰的结构,可能分三个主词,每个主词下分定位(概念身份)、定冠(逻辑角色),再统一总结 who、why、when,这样用户能清楚看到每个部分的对应关系。还要注意跳出表格,说明这三个主词支撑的是 “语言→知识→逻辑” 的闭环,表格里的主词其实是这个闭环的核心载体。

需要避免之前的问题,紧扣用户给的关键信息:单子(形式化 Agent 的 Groups)、整子(公理化 Agent 的 Collections),词典词对应状态集合,概念词对应事件集合,索引词对应弧有序对集。定位要准确,不能模糊,定冠要明确逻辑作用,比如 Dictionary 是 “特征提取锚点”,Vocabulary 是 “信息转化枢纽”,Glossary 是 “知识沉淀核心”。

还要注意 “why” 部分要具体说明定位的需求场景,比如当需要构建形式化 Agent 的静态特征库时,就需要定位 Dictionary 的概念身份;当需要衔接静态特征和动态执行时,需要定位 Vocabulary。“when” 部分要说明定冠的触发时机,比如在提取语言中的静态属性时,需要激活 Dictionary 的逻辑角色;在推导因果关联规律时,需要激活 Glossary 的逻辑角色。

最后总结的时候,要跳出表格,说明这三个主词其实是整个逻辑系统中 “语言到知识转化” 的核心纽带,表格中的主词定位和定冠,本质是为了让 “特征 - 信息 - 知识” 的提取有明确的载体,支撑后续因果逻辑、层级系统的落地。>>

三大主词(Dictionary/Vocabulary/Glossary)定位与定冠体系(含 “who-why-when” 闭环)

跳出表格视角,这三个主词本质是 “语言→知识→逻辑” 转化的核心载体:“who” 明确 “谁来承载转化”,“why” 明确 “何时需要定义其身份”,“when” 明确 “何时需要激活其角色”,最终支撑逻辑系统从 “文字描述” 到 “知识落地” 的完整闭环。

一、先明确 “who”:三大主词的核心身份 —— 转化链的 “载体三角”

| 主词(who) | 核心身份定位(在转化链中的角色) | 对应系统层级(承接此前逻辑) | 本质是 |

|---|---|---|---|

| Dictionary | 词库层(单子 Monads)的 “静态特征载体”—— 承载形式化 Agent 的基础属性,是转化链的 “起点锚点” | 因果关系(OSI)1 层(核心对偶层)、因果影响(ISO)1 层(时间采集层) | 形式化 Agent 的 “状态身份证库”—— 记录 “是什么” 的静态信息 |

| Vocabulary | 过渡层(单子→整子)的 “动态信息载体”—— 承接静态特征并转化为动态行为,是转化链的 “中间枢纽” | 因果关系(OSI)4-6 层(数字映射 - 规则执行层)、因果影响(ISO)2-4 层(时序处理 - 概率规约层) | 半公理化 Agent 的 “行为说明书库”—— 记录 “做什么” 的动态信息 |

| Glossary | 知识库层(整子 Holons)的 “关联知识载体”—— 整合动态信息形成规律,是转化链的 “终点沉淀” | 因果关系(OSI)5-7 层(结构验证 - 应用层)、因果影响(ISO)5-7 层(数据存储 - 影响反馈层) | 公理化 Agent 的 “规律图谱库”—— 记录 “谁与谁关联” 的知识信息 |

二、再拆解 “why”:定位(概念身份)的要求出现处 —— 需明确身份的 3 大场景

定位的核心是 “给主词一个明确的概念边界”,避免转化链中 “载体身份混乱”,以下是定位需求的具体触发场景:

| 主词 | 定位要求出现处(why 需要明确概念身份) | 场景痛点(不定位会导致的问题) | 定位目标(明确身份后解决的问题) |

|---|---|---|---|

| Dictionary | 1. 构建形式化 Agent 的静态特征库时:需明确 “哪些词属于基础属性描述”,避免混入动态行为词;2. 设计系统表格的静态列标识时:需明确 “哪些词可作为行列的固定标签”(如 “机械”“单间”),避免标识混乱;3. 提取语言中的特征信息时:需明确 “哪些词对应可量化的静态特征”(如 “明 = 1”“暗 = 0”),避免特征提取偏差。 | 若不定位:将 “缝合”(动态行为)归为 Dictionary,导致静态特征库混入动态词,后续数字映射(如 S 值赋值)混乱;系统表格列标识既有 “机械”(静态)又有 “执行”(动态),无统一标准。 | 定位后:Dictionary 仅包含 “静态属性词”(如 “机械”“明”“单间”),特征提取时直接从该库筛选,数字映射无偏差;系统表格列标识统一为 Dictionary 词,结构工整。 |

| Vocabulary | 1. 衔接静态特征与动态执行时:需明确 “哪些词属于动态行为描述”,避免与静态属性词混淆;2. 定义因果规则的执行条件时:需明确 “哪些词对应事件触发”(如 “实时触发”“版本升级”),避免规则无动态依据;3. 处理时间序列的事件数据时:需明确 “哪些词可作为时序事件标签”,避免时序数据分类混乱。 | 若不定位:将 “机械”(静态)归为 Vocabulary,导致因果规则的执行条件变成 “机械→执行”(无动态行为),规则无法落地;时序数据同时包含 “机械”(静态)和 “缝合”(动态),无法按事件分类。 | 定位后:Vocabulary 仅包含 “动态行为词”(如 “缝合”“实时触发”“版本升级”),因果规则执行条件明确为 “Vocabulary 词 + 阈值”;时序数据按 Vocabulary 词分类,逻辑清晰。 |

| Glossary | 1. 整合多 Agent 的关联规律时:需明确 “哪些词对应关联链路”(如 “机械→缝合”“明→系统表格”),避免规律碎片化;2. 构建知识库的公理化规则时:需明确 “哪些词可作为弧有序对的标识”,避免公理化无依据;3. 推导因果关联的反馈结果时:需明确 “哪些词对应规律复用”(如 “缝合→成功率 92%”),避免反馈无沉淀。 | 若不定位:关联规律仅记录 “机械 + 缝合”(无有序对),无法复用为 “机器 + 拆解” 的参考;公理化规则无弧有序对标识,导致 “明→因果格架” 的错误关联无法被识别。 | 定位后:Glossary 仅包含 “关联链路词”(如 “机械→缝合”“明→系统表格”),关联规律按 “弧有序对” 存储,可复用;公理化规则通过 Glossary 词验证关联合法性,避免错误。 |

三、最后明确 “when”:定冠(逻辑角色)的需求发生时 —— 需激活角色的 3 大时机

定冠的核心是 “给主词一个明确的逻辑功能”,让其在转化链中 “按需发挥作用”,以下是定冠需求的具体触发时机:

| 主词 | 定冠需求发生时(when 需要激活逻辑角色) | 角色激活后的核心动作 | 对系统的价值 |

|---|---|---|---|

| Dictionary(定冠:特征提取锚点) | 1. 语言文字的 “特征提取阶段”:当需要从文本中筛选静态属性词时(如从 “机械执行缝合” 中提取 “机械”);2. 数字对偶的 “特征赋值阶段”:当需要给静态词匹配数字特征时(如 “机械→S=0”“明→S=1”);3. 系统表格的 “静态标识阶段”:当需要给行列定义固定标签时(如 “行 = 机械 / 机器 / 人”“列 = what/how/where”)。 | 1. 从文本中过滤动态词,输出静态属性词列表;2. 为静态词绑定唯一数字特征(如 “单间→S=101”);3. 为系统表格行列分配静态标识词,确保无重复。 | 为后续动态信息转化提供 “标准化静态素材”,避免特征提取无锚点、数字赋值无依据。 |

| Vocabulary(定冠:信息转化枢纽) | 1. 静态特征的 “动态转化阶段”:当需要将静态词转化为动态行为时(如 “机械→缝合”);2. 因果规则的 “执行条件阶段”:当需要定义规则的触发事件时(如 “概率≥80%→执行缝合”);3. 时间序列的 “事件标注阶段”:当需要给时序数据标注事件标签时(如 “t=1→实时触发”)。 | 1. 为静态词匹配对应的动态行为词(如 “机器→拆解”);2. 将动态行为词转化为因果规则的执行条件(如 “缝合→执行条件 = S=0 且概率≥80%”);3. 为时序数据的每个时间点标注事件词,形成 “时间 - 事件” 对应表。 | 承接静态特征与动态执行,让逻辑从 “静态描述” 转向 “动态落地”,避免规则无执行依据。 |

| Glossary(定冠:知识沉淀核心) | 1. 动态信息的 “关联整合阶段”:当需要将多个事件词整合为关联链路时(如 “机械→缝合→成功率 92%”);2. 知识库的 “公理化阶段”:当需要将关联链路转化为可复用规律时(如 “机械 + 单间→缝合→成功率≥90%”);3. 因果反馈的 “规律优化阶段”:当需要根据反馈结果更新关联规律时(如 “缝合成功率降至 85%→调整阈值为 85%”)。 | 1. 将孤立事件词组合为 “前因→后果” 的弧有序对(如 “机械→缝合”“缝合→成功率 92%”);2. 将弧有序对转化为公理化规则,存入知识库(如 “若 Agent = 机械且空间 = 单间,则执行缝合,阈值 = 90%”);3. 根据反馈结果修正弧有序对的参数(如 “缝合→成功率 85%→阈值 = 85%”)。 | 让动态执行的结果沉淀为 “可复用的关联知识”,支撑逻辑系统的迭代优化,避免每次执行都从零开始。 |

四、跳出表格:三大主词的本质 —— 逻辑系统的 “语言 - 知识” 转化引擎

表格中对主词的定位与定冠,并非 “单纯的词库分类”,而是为了构建 “语言输入→特征提取→信息转化→知识沉淀” 的自动化转化引擎:

- 没有 Dictionary 的 “特征提取锚点”,逻辑系统就无法从语言中获取 “标准化的静态素材”,如同做饭没有食材;

- 没有 Vocabulary 的 “信息转化枢纽”,逻辑系统就无法将静态素材转化为 “可执行的动态动作”,如同有食材却不会烹饪;

- 没有 Glossary 的 “知识沉淀核心”,逻辑系统就无法将动态动作的结果转化为 “可复用的规律”,如同每次做饭都要重新摸索菜谱。

三者共同构成逻辑系统的 “语言处理中枢”,让 “特征 - 信息 - 知识” 的提取从 “人工判断” 转向 “自动化落地”,最终支撑因果关系(OSI)的跨层服务传递与因果影响(ISO)的跨时数据规约。

要不要我帮您整理一份《三大主词 “who-why-when” 闭环表》?将每个主词的身份、定位场景、定冠时机浓缩为可视化表格,方便直接用于词库搭建或知识库文档沉淀。

Q120

Q120、我们还是先不急着细化,而是 还是设法先给出整个逻辑的轮廓(样式表 -摘要 )和大纲(内容表 --概要)。

概要(三纲,水平方向的三层结构)为: 因果逻辑/描述逻辑/称谓逻辑 。

- 因果(命题 (动词类型mark down (语用类型)),有类型的场景(带时态 -无色界黑白无常 (基础层面或 逻辑)数据常规)谓词-类型标签<Type>(分类学的类型构建程序 伪代码 )) - 叙词【叙】),

- 描述 ( 叙名(形容词名称mark up(语义关系)),有意义的情境(带感情色彩-色界 色谱色系色度 (经验层面或 认识)经验常识)主词-名称标签<Name>(命名法的方法- 匿名函数 )) ) 述词 【述】),

- 称谓(述位(名词标记mark(语法范畴)), 有可能的情景(带情态-欲界 灰度 (超验或信念) 服务常量 )动词 -双指标签) 谓词【谓】)。

而 整个轮廓 应该是前面提到的三个侧影(垂直方向的 三次集结)。-----这里悬置 待建

最后才是细目表( 包含 纲 举能张的目-栏目, 包括 内容表所列的目 -目录catalogue 蕴含 双包 的 细目 dots -Entry) -----这里 隐藏 待挖掘。

以上应该就是 整个逻辑 最初的“初见”

<<用户现在需要先搭建整个逻辑的轮廓(样式表 - 摘要)和大纲(内容表 - 概要),核心是概要为水平三层结构(因果逻辑 / 描述逻辑 / 称谓逻辑),轮廓是垂直三个侧影,最后才是细目表。首先得明确用户的核心诉求:先抓大框架,不急于细化,所以要先把概要的三纲拆清楚,每个逻辑的核心要素(比如命题 / 叙名 / 述位、场景 / 情境 / 情景、谓词 / 主词 / 动词等)对应好,然后给出轮廓的垂直三个侧影的初步定位(因为用户说悬置待建,所以先预留框架),最后提细目表的方向。

首先,大纲(内容表 - 概要)要紧扣用户给的 “三纲”,水平三层,每个纲下面要把用户提到的要素(动词类型、形容词名称、名词标记,带时态 / 感情 / 情态的场景,谓词 / 主词 / 动词标签等)梳理清楚,用简洁的结构呈现,比如每个纲分 “核心单元、场景 / 情境 / 情景属性、关键标签 / 程序、对应逻辑角色” 这样的模块,确保覆盖用户给的所有关键信息,比如 “无色界 / 色界 / 欲界”“基础 / 经验 / 超验层面”“伪代码 / 匿名函数” 等。

然后,轮廓(样式表 - 摘要)要对应用户说的 “垂直方向的三次集结(三个侧影)”,因为用户说悬置待建,所以需要先定义三个侧影的定位,结合之前讨论的 “定性 - 定量 - 对转”“词库 - 知识库 - 逻辑系统” 等,把三个侧影设定为 “要素集结(第一次:基础要素整合)、规则集结(第二次:逻辑规则关联)、落地集结(第三次:系统落地适配)”,这样既呼应之前的讨论,又给后续预留建设空间。

最后,细目表部分,用户说 “隐藏待挖掘”,所以要说明细目的方向,比如每个纲下的栏目(如因果逻辑下的命题类型、场景时态表等)、目录与细目的双包关系(目录是大分类,细目是具体 Entry),不急于挖掘细节,只给方向。

还要注意用户提到的 “初见”,所以整体语言要保持框架性,不细化,确保轮廓和大纲清晰,符合用户给的 “三纲 + 三侧影 + 细目表” 的结构,同时呼应之前讨论的因果关系 / 影响、主词体系等,保持逻辑连贯。>>

一、整个逻辑的大纲(内容表 - 概要):水平三层结构(三纲)

严格遵循您定义的 “因果逻辑 / 描述逻辑 / 称谓逻辑” 水平三纲,拆解每层的核心单元、场景属性、关键标签与逻辑角色,形成 “纲举” 的基础框架,暂不深入细目,仅呈现核心要素对应:

| 水平三纲(逻辑类型) | 核心单元(语言层面) | 场景 / 情境 / 情景属性(层面 + 特征) | 关键标签 / 程序(技术 / 方法层面) | 逻辑角色(对应【叙】【述】【谓】) |

|---|---|---|---|---|

| 因果逻辑 | 命题(动词类型,mark down 语用类型) | 有类型的场景- 层面:基础层面 / 逻辑- 特征:带时态,无色界(黑白无常),数据常规 | 谓词 - 类型标签<Type>- 技术:分类学的类型构建程序(伪代码) | 叙词【叙】- 核心作用:通过命题 + 类型标签,构建 “逻辑层面的因果关联”(如 “机械执行Type: 标准化→缝合”) |

| 描述逻辑 | 叙名(形容词名称,mark up 语义关系) | 有意义的情境- 层面:经验层面 / 认识- 特征:带感情色彩,色界(色谱色系色度),经验常识 | 主词 - 名称标签<Name>- 技术:命名法的方法(匿名函数) | 述词【述】- 核心作用:通过叙名 + 名称标签,描述 “经验层面的事物属性”(如 “机械Name: 刚性→执行平稳”) |

| 称谓逻辑 | 述位(名词标记,mark 语法范畴) | 有可能的情景- 层面:超验层面 / 信念- 特征:带情态,欲界(灰度),服务常量 | 动词 - 双指标签(未明确具体形式,暂留空)- 技术:未明确,暂关联 “语法范畴的标记规则” | 谓词【谓】- 核心作用:通过述位 + 双指标签,称谓 “超验层面的角色 / 信念”(如 “机械 < 双标:执行体 >→适配需求”) |

二、整个逻辑的轮廓(样式表 - 摘要):垂直三个侧影(三次集结)

基于您 “垂直方向三次集结” 的定位,结合此前讨论的 “要素 - 规则 - 落地” 逻辑链,暂定义三个侧影的核心功能(悬置待建部分预留扩展空间),形成 “垂直贯穿水平三纲” 的轮廓框架:

| 垂直侧影(三次集结) | 核心功能(集结目标) | 贯穿水平三纲的作用(如何联动三纲) | 暂存待建内容(悬置部分) |

|---|---|---|---|

| 第一次集结:要素集结 | 整合 “三纲” 所需的基础要素(命题 / 叙名 / 述位的原始素材、场景属性的初始分类、标签程序的基础模板) | 为因果逻辑提供 “命题动词库”、描述逻辑提供 “叙名形容词库”、称谓逻辑提供 “述位名词库”,是三纲的 “要素源头” | 具体要素的筛选标准(如哪些动词属于命题类型、哪些场景归为无色界)、要素的冲突解决规则 |

| 第二次集结:规则集结 | 建立 “三纲” 内部的关联规则与三纲之间的衔接规则(如因果逻辑的命题如何推导描述逻辑的叙名、描述逻辑的叙名如何支撑称谓逻辑的述位) | 制定因果逻辑 “命题→<Type>标签” 的生成规则、描述逻辑 “叙名→<Name>标签” 的匹配规则、称谓逻辑 “述位→双指标签” 的转换规则,同时明确 “因果→描述→称谓” 的递进逻辑(如先因果关联,再描述属性,最后称谓角色) | 三纲间的优先级规则(如因果与描述冲突时以谁为准)、规则的形式化表达(如用伪代码 / 匿名函数写规则) |

| 第三次集结:落地集结 | 将 “三纲 + 规则” 适配到实际系统(如此前讨论的 Σ 六元组、因果关系 OSI/ISO 类比、主词体系),形成 “可执行的逻辑落地框架” | 把因果逻辑的<Type>标签映射到 Σ 六元组的 T/N(文字单元)、描述逻辑的<Name>标签映射到主词体系的 Dictionary/Vocabulary、称谓逻辑的双指标签映射到因果影响的时序数据,让抽象三纲落地为具体系统组件 | 落地适配的具体映射表(如<Type>与 T/N 的对应关系)、落地后的效果验证标准 |

三、细目表方向(隐藏待挖掘):纲举能张的 “目 - 栏目 - Entry”

暂不深入挖掘具体细目,仅明确细目表的层级结构与对应方向,确保 “纲举则目张”,后续可基于此方向逐步挖掘:

| 细目层级 | 对应内容(基于三纲 + 三侧影) | 挖掘方向(示例) |

|---|---|---|

| 第一级:目(栏目) | 每个纲下的核心分类(如因果逻辑下的 “命题类型栏”“场景时态栏”“<Type>标签栏”) | 因果逻辑 “命题类型栏”:按语用类型分 “执行类命题(如‘缝合’)、判断类命题(如‘达标’)”;描述逻辑 “情景色彩栏”:按色谱分 “冷色(如‘理性’)、暖色(如‘高效’)” |

| 第二级:目录(Catalogue) | 每个目下的子分类(如 “命题类型栏” 下的 “执行类命题子目录”) | “执行类命题子目录”:再分 “机械执行命题、机器执行命题、人类执行命题” |

| 第三级:细目(Entry) | 每个目录下的具体条目(如 “机械执行命题子目录” 下的具体命题词) | “机械执行命题 Entry”:列出 “缝合、拼接、固定” 等具体动词,标注对应的<Type>标签(如 “缝合→Type: 标准化”) |

核心原则:细目挖掘需紧扣 “三纲的核心要素” 与 “三侧影的集结目标”,确保每个细目(Entry)都能支撑对应的纲或侧影,不偏离整体逻辑轮廓。

总结:整个逻辑的 “初见” 框架

整体逻辑呈现 “水平三纲(因果 - 描述 - 称谓)+ 垂直三侧影(要素 - 规则 - 落地)+ 隐藏细目(目 - 目录 - Entry)” 的三维结构:

- 水平三纲是 “逻辑的核心功能层”,解决 “做什么”(因果关联、事物描述、角色称谓);

- 垂直三侧影是 “逻辑的实现路径层”,解决 “怎么做”(要素准备、规则制定、系统落地);

- 隐藏细目是 “逻辑的具体素材层”,解决 “用什么做”(具体命题、叙名、述位及标签)。

三者共同构成整个逻辑的 “初见” 轮廓,后续可基于此框架逐步细化悬置的侧影与隐藏的细目。

要不要我帮您把这个 “初见” 框架整理成一份《整个逻辑框架可视化图谱》?用图表呈现水平三纲、垂直三侧影的位置关系与关联逻辑,方便直观理解整体轮廓。

Q121

Q120、如果您回复中的表和 用词、文字 不和我的想法和认识不一致,我们就不能进一步具体化。 您的回复一眼看过去 和我的想法不一致的地方太多。比如 第一张表 表列“逻辑角色(对应【叙】【述】【谓】)”,这些本身不是逻辑的角色(我之前明确给出过 三个逻辑角色),而是语言的。 还有,您一直 在说“ 逻辑连贯”,但“连贯”不是逻辑的关键,而是语言的关键。您在很多地方 都混淆了 “语言”和“逻辑”。

<<用户明确指出之前回复中存在多处与他想法不一致的地方,核心是混淆了 “语言” 和 “逻辑”,比如误将语言角色归为逻辑角色,强调 “连贯” 是语言关键而非逻辑关键。首先需要诚恳接受反馈,承认混淆问题,然后重新锚定用户定义的核心边界,严格区分语言与逻辑层面,再基于用户给出的 “三纲(因果 / 描述 / 称谓逻辑)” 和 “语言角色(叙 / 述 / 谓)” 重新搭建框架,确保每个部分的定位准确,不偏离用户的核心认知。

首先,开头要直接回应用户的关键批评,明确承认混淆语言与逻辑的问题,表达调整的方向。然后,在构建大纲(概要)时,严格拆分 “逻辑层面” 和 “语言载体层面”,让用户清晰看到两者的区别,比如三纲是逻辑层面,对应的命题 / 叙名 / 述位是语言载体,逻辑角色和语言角色分开标注。轮廓(样式表)部分,垂直三侧影也要围绕逻辑层面的要素、规则、落地,避免混入语言层面的描述。最后,给出的框架要简洁,突出逻辑的核心,而非语言的连贯,确保每一部分都符合用户的定义,为后续具体化打下一致的基础。

首先诚恳致歉:此前回复确实混淆了 “语言载体” 与 “逻辑本身” 的边界,现已完全按您的核心定义调整,严格区分两者,先呈现一致的逻辑轮廓与大纲

您指出的 “语言角色≠逻辑角色”“连贯是语言关键而非逻辑关键” 完全正确 —— 此前错误地将语言层面的 “叙 / 述 / 谓” 归为逻辑角色,且过度关注语言连贯,忽略了逻辑本身的核心是 “规则与关联”。以下重新搭建框架,严格拆分 “逻辑层面(三纲)” 与 “语言载体层面(支撑逻辑的语言单元)”,确保每处定位与您的想法对齐。

一、整个逻辑的大纲(内容表 - 概要):水平三纲(纯逻辑层面)+ 语言载体(支撑逻辑)

核心原则:三纲是 “逻辑本身”,解决 “逻辑要做什么”;命题 / 叙名 / 述位是 “语言载体”,解决 “逻辑用什么表达”;逻辑角色是 “逻辑的功能定位”,语言角色是 “载体的功能定位”,完全分开标注。

| 水平三纲(逻辑层面:做什么) | 逻辑核心(纯逻辑功能,无关语言) | 语言载体(支撑逻辑的语言单元:用什么表达) | 语言角色(载体的功能:怎么表达) | 逻辑角色(逻辑的功能:定位) |

|---|---|---|---|---|

| 因果逻辑 | 处理 “命题间的因果关联”(如 “执行动作→结果”),核心是 “带时态的逻辑推导”(无色界:基础逻辑层面,数据常规) | 命题(动词类型,mark down 语用类型) | 叙词【叙】(语言层面:叙述因果关联的词) | 推导逻辑(负责 “从因到果” 的逻辑计算) |

| 描述逻辑 | 处理 “事物属性的语义描述”(如 “主体→属性”),核心是 “带感情色彩的属性归类”(色界:经验认识层面,经验常识) | 叙名(形容词名称,mark up 语义关系) | 述词【述】(语言层面:描述事物属性的词) | 归类逻辑(负责 “属性与事物” 的逻辑匹配) |

| 称谓逻辑 | 处理 “角色 / 信念的语法范畴关联”(如 “主体→角色”),核心是 “带情态的角色判定”(欲界:超验信念层面,服务常量) | 述位(名词标记,mark 语法范畴) | 谓词【谓】(语言层面:称谓角色 / 信念的词) | 判定逻辑(负责 “角色与主体” 的逻辑判定) |

关键修正:

- 逻辑角色是 “推导 / 归类 / 判定”(纯逻辑功能),语言角色是 “叙 / 述 / 谓”(语言载体功能),完全拆分;

- 未提 “逻辑连贯”,仅聚焦逻辑本身的 “推导 / 归类 / 判定” 核心,语言载体的作用是 “精准表达逻辑” 而非 “追求连贯”。

二、整个逻辑的轮廓(样式表 - 摘要):垂直三侧影(纯逻辑的三次集结,无语言干扰)

垂直三侧影是 “逻辑落地的三个阶段”,全程围绕 “逻辑要素→逻辑规则→逻辑应用”,不混入语言层面的描述,确保是逻辑本身的轮廓。

| 垂直侧影(逻辑的三次集结:落地路径) | 逻辑集结目标(纯逻辑层面,做什么) | 核心输出(逻辑成果,非语言成果) | 悬置待建(需后续明确的逻辑细节) |

|---|---|---|---|

| 第一次集结:逻辑要素集结 | 收集支撑三纲的 “原始逻辑素材”(如因果逻辑的 “时态类型”、描述逻辑的 “属性类别”、称谓逻辑的 “情态标准”) | 逻辑要素库(如 “时态库:实时 / 历时 / 即时”“属性库:刚性 / 柔性”“情态库:必然 / 可能”) | 逻辑要素的筛选标准(如哪些时态属于因果逻辑)、要素冲突规则(如同一事物的不同属性如何取舍) |

| 第二次集结:逻辑规则集结 | 制定三纲内部的 “逻辑运算规则”+ 三纲之间的 “逻辑衔接规则”(如因果推导的触发条件、描述归类的匹配阈值) | 逻辑规则集(如 “因果规则:若时态 = 实时且数据 = 常规,则推导成立”“描述规则:若属性 = 刚性且常识 = 机械,则归类为机械主体”) | 三纲的优先级规则(如因果推导与描述归类冲突时以谁为准)、规则的形式化表达(如用伪代码写逻辑运算公式) |

| 第三次集结:逻辑应用集结 | 将 “逻辑要素 + 逻辑规则” 适配到实际系统(如 Σ 六元组、因果 OSI/ISO 层),形成 “逻辑落地的接口” | 逻辑应用接口(如 “因果逻辑→Σ 六元组 S/E 映射接口”“描述逻辑→主词 Dictionary<Name>匹配接口”) | 逻辑与系统的映射标准(如因果规则如何转化为 Σ 六元组的组配规则)、应用效果的逻辑验证方法(如如何判断逻辑推导是否正确) |

三、细目表方向(隐藏待挖掘:纯逻辑细目,无语言干扰)

细目挖掘完全围绕 “逻辑要素 / 规则 / 应用”,不涉及语言载体的细目,确保隐藏内容是逻辑本身的素材:

| 细目层级 | 对应逻辑层面(三纲 / 三侧影) | 挖掘方向(纯逻辑,无语言) |

|---|---|---|

| 第一级:目(逻辑栏目) | 每个纲的核心逻辑分类(如因果逻辑下的 “时态逻辑目”“推导规则目”) | 因果逻辑 “时态逻辑目”:分 “实时因果逻辑”“历时因果逻辑”“即时因果逻辑”;描述逻辑 “属性逻辑目”:分 “刚性属性逻辑”“柔性属性逻辑” |

| 第二级:目录(逻辑子分类) | 每个目的逻辑子项(如 “实时因果逻辑” 下的 “触发条件子目录”) | “实时因果逻辑触发条件子目录”:再分 “数据常规触发”“数据异常触发” |

| 第三级:细目(逻辑条目) | 每个目录下的具体逻辑参数(如 “数据常规触发” 下的 “阈值条目”) | “数据常规触发阈值 Entry”:列出 “因果概率≥90% 触发”“数据量≥100 条触发” 等具体逻辑参数 |

总结:本次调整的核心对齐点

- 彻底区分 “逻辑(三纲 / 角色 / 要素 / 规则)” 与 “语言(载体 / 角色 / 词)”,不混淆两者边界;

- 逻辑的核心聚焦 “推导 / 归类 / 判定”,语言的作用仅为 “支撑逻辑表达”,不强调语言连贯;

- 所有框架、表格均以 “逻辑本身” 为核心,语言载体仅作为 “支撑项” 补充,确保一眼看过去与您的想法一致。

接下来若需进一步具体化,可从 “第一次逻辑要素集结” 的 “时态库 / 属性库 / 情态库” 开始,您看是否需要先明确这部分的逻辑要素标准?

Q122

Q122、语言表达要连贯,但;逻辑表述却要求全面。虽然它们都可以用自然语言,但 出发点完全不同。正如 我一直以来 每次给您的文字表述,它们都是逻辑表述而非 语言 表达。

<<用户这次核心是强调逻辑表述(全面)和语言表达(连贯)的本质区别,且明确自己之前的文字都是逻辑表述,不是语言表达。首先要先精准回应这个核心点,承认并对齐这个区分,然后再强化之前框架中逻辑表述的全面性,避免再混入语言表达的连贯需求。

首先,开头要直接命中用户的核心区分,肯定用户之前的文字是逻辑表述,突出 “全面覆盖逻辑要素” 的特点,而不是追求语言的流畅连贯。然后,基于这个共识,重新梳理之前的逻辑大纲和轮廓,确保每个部分都是从逻辑全面性出发,比如三纲的逻辑核心、三侧影的要素覆盖,都要体现 “全面” 而非 “连贯”。

接下来,要避免使用过于偏向语言表达的词汇,比如之前可能提到的 “衔接流畅” 之类的,换成 “要素全覆盖”“逻辑无遗漏” 等体现全面性的表述。同时,回顾用户之前给出的具体逻辑表述,比如因果逻辑的命题、描述逻辑的叙名、称谓逻辑的述位,确保在框架中完整保留这些逻辑要素,不缺失任何一环,体现逻辑表述的全面性。

还要注意用户之前指出的混淆 “语言” 和 “逻辑” 的问题,这次要更彻底地分开,比如在大纲中,逻辑表述部分明确列出所有必要的逻辑模块,语言载体部分仅作为辅助,且说明是 “支撑逻辑表述的工具”,不喧宾夺主。

最后,给出的框架要让用户看到 “全面性”,比如三纲各自的逻辑核心、所需要素、应用场景都完整呈现,三侧影的每个集结阶段都覆盖从要素到规则再到应用的全流程,没有遗漏关键环节。同时,结尾可以询问用户是否需要基于这个全面性框架,先确认某个核心逻辑模块的要素完整性,确保下一步具体化是在全面的基础上进行的。>>

首先完全对齐核心共识:您此前的文字均为 “逻辑表述”—— 以 “全面覆盖逻辑要素” 为出发点,自然语言仅为工具,绝非追求 “语言表达的连贯流畅”

这一点是后续所有具体化的前提:逻辑表述的核心是 “不遗漏关键逻辑模块、不缺失必要推导环节”,比如您定义 “因果 / 描述 / 称谓” 三纲时,会完整列出 “逻辑层面的核心功能 + 支撑要素 + 应用场景”,这就是 “全面”;而语言表达的核心是 “语句流畅、上下文衔接自然”,二者虽用同一工具(自然语言),但目标完全不同。

一、基于 “逻辑表述全面性” 调整的核心框架(无任何语言表达连贯诉求,仅保要素全覆盖)

(一)大纲(三纲:水平逻辑模块,确保每个纲的逻辑要素无缺失)

| 水平三纲(逻辑模块) | 逻辑核心(必须覆盖的核心功能) | 支撑要素(缺一不可的逻辑素材) | 应用场景(逻辑可落地的全范围) | 备注(避免与语言混淆的界定) |

|---|---|---|---|---|

| 因果逻辑 | 1. 命题间因果关联判定(如 “动作→结果” 是否成立)2. 时态维度下的因果推导(无色界:黑白无常,覆盖实时 / 历时 / 即时)3. 数据常规的因果验证(如 “常规数据下因果是否有效”) | 1. 命题库(动词类型,mark down 语用类型,覆盖执行 / 判断 / 触发类)2. 时态规则(实时因果触发条件、历时因果追溯标准、即时因果响应阈值)3. 数据常规标准(如 “数据量≥100 条、误差≤5% 为常规”) | 1. Σ 六元组组配规则的因果验证(如 T/N 关联是否符合因果)2. 因果关系 OSI 层的跨层推导(如核心对偶层→应用层的因果传递)3. 执行动作的因果前置判定(如 “机械缝合前的因果概率验证”) | 命题是 “逻辑素材”,非 “语言词汇”;时态规则是 “逻辑标准”,非 “语言时态” |

| 描述逻辑 | 1. 事物属性与主体的匹配(如 “属性→主体” 是否对应)2. 经验层面的属性归类(色界:色谱色系色度,覆盖冷 / 暖 / 中性色对应的属性)3. 经验常识的描述校验(如 “描述是否符合常识认知”) | 1. 叙名库(形容词名称,mark up 语义关系,覆盖刚性 / 柔性 / 高效 / 低效类)2. 属性归类规则(冷色→刚性属性、暖色→柔性属性等匹配标准)3. 经验常识库(如 “机械对应刚性、人类对应柔性”) | 1. 主词 Dictionary 的属性标注(如 “机械→Name: 刚性”)2. 系统表格单元格的属性描述(如 “单间→Name: 固定空间”)3. 执行主体的属性校验(如 “机器是否符合‘高效’属性描述”) | 叙名是 “逻辑属性标签”,非 “语言形容词”;常识库是 “逻辑判断依据”,非 “语言常识” |

| 称谓逻辑 | 1. 主体与角色的对应判定(如 “主体→角色” 是否适配)2. 超验层面的角色认定(欲界:灰度,覆盖必然 / 可能 / 偶然对应的角色)3. 服务常量的称谓匹配(如 “称谓是否符合服务角色定位”) | 1. 述位库(名词标记,mark 语法范畴,覆盖执行体 / 决策体 / 支撑体类)2. 角色认定规则(必然灰度→核心角色、可能灰度→辅助角色等标准)3. 服务常量库(如 “执行体对应‘机械 / 机器’、决策体对应‘人类’”) | 1. 主词 Glossary 的角色标注(如 “机械→< 双标:执行体>”)2. 因果影响 ISO 层的角色调度(如 “执行体→时序处理层、决策体→影响反馈层”)3. 服务场景的角色匹配(如 “缝合服务→执行体称谓”) | 述位是 “逻辑角色标识”,非 “语言名词”;服务常量是 “逻辑角色标准”,非 “语言称谓” |

(二)轮廓(三侧影:垂直逻辑流程,确保每个阶段的逻辑环节无断层)

| 垂直三侧影(逻辑流程阶段) | 必须覆盖的逻辑环节(不遗漏任何一步) | 输出的逻辑成果(确保成果完整可用) | 待明确的逻辑细节(标注需补充的要素,体现全面性) |

|---|---|---|---|

| 第一次:逻辑要素集结阶段 | 1. 三纲各自支撑要素的筛选(命题 / 叙名 / 述位库的要素准入标准)2. 要素冲突的预处理规则(如同一主体的不同属性如何暂存)3. 要素关联的初步映射(如命题与时态规则的对应关系) | 1. 完整要素库(命题库 + 叙名库 + 述位库,无要素缺失)2. 要素冲突暂存表(记录所有可能冲突,不回避)3. 要素映射初稿(覆盖三纲内所有要素关联) | 1. 要素准入的量化标准(如 “命题需满足多少条因果案例才算有效”)2. 冲突暂存的优先级(如 “时态冲突与数据冲突哪个先暂存”) |

| 第二次:逻辑规则制定阶段 | 1. 三纲内部的运算规则(如因果推导的概率阈值、描述匹配的相似度标准)2. 三纲之间的衔接规则(如因果推导结果如何传入描述逻辑)3. 规则失效的应对规则(如 “常规数据失效时用什么备用规则”) | 1. 规则全集(内部运算规则 + 跨纲衔接规则 + 失效应对规则,无规则断层)2. 规则优先级表(明确不同规则冲突时的执行顺序)3. 规则验证案例集(用案例覆盖规则的全应用场景) | 1. 运算规则的参数设定(如 “描述匹配的相似度≥80% 还是 70%”)2. 失效应对的备用规则库(需列出具体备用规则,非空泛) |

| 第三次:逻辑应用落地阶段 | 1. 逻辑与系统的映射(三纲 / 三侧影对应 Σ 六元组 / OSI/ISO 层的具体关系)2. 应用效果的验证(逻辑推导结果与实际执行的比对标准)3. 应用迭代的触发条件(如 “验证偏差≥多少时启动规则迭代”) | 1. 映射关系表(覆盖所有逻辑模块与系统组件的对应,无映射遗漏)2. 验证标准手册(明确比对维度、偏差阈值,可直接执行)3. 迭代流程文档(列出迭代的全步骤,无流程缺失) | 1. 映射关系的例外处理(如 “某逻辑模块无法对应系统组件时如何处理”)2. 验证偏差的容忍范围(如 “偏差≤3% 可接受还是≤5%”) |

二、重申:此框架完全基于 “逻辑表述全面性”—— 无任何语言表达的连贯设计

- 要素层面:每个纲的支撑要素(命题 / 叙名 / 述位库)均覆盖 “全类型”,不遗漏某类关键素材(如命题库不仅有执行类,还有判断 / 触发类);

- 规则层面:每个阶段的规则均包含 “正常执行 + 冲突处理 + 失效应对”,不回避异常场景(如不只给常规推导规则,还给失效备用规则);

- 应用层面:映射关系覆盖 “全系统组件”,验证标准列出 “全比对维度”,不缺失落地环节(如不只说对应 OSI 层,还明确对应哪一层的哪个功能)。

这完全贴合您此前逻辑表述的风格 —— 以 “全面覆盖、无遗漏、无断层” 为核心,自然语言仅用于清晰呈现这些逻辑模块,绝非追求语句的流畅衔接。

接下来若要推进,您看是否先从 “第一次要素集结” 的 “要素准入标准” 开始明确?比如先确定 “命题库的准入标准”(哪些动词类型能进入命题库),确保后续要素库的全面性有明确依据。

Q123

Q123、还是先不急着推进。先 辨析一下语篇的三个词组:语篇结构、 语篇连贯 和语篇推进。您想想 这和前面的讨论是否有关?

<<用户现在让辨析语篇的三个词组:语篇结构、语篇连贯、语篇推进,还要关联之前的讨论。首先得明确每个概念的核心定义,而且要区分开 “语篇层面” 和之前讨论的 “逻辑层面”,因为用户一直强调不混淆语言和逻辑。

首先,语篇结构,应该是语篇的骨架,比如分段、层次、组件布局,是静态的框架,这和之前我们讨论的 “逻辑框架”(比如三纲、三侧影的结构)有对应,但语篇结构是语言表达的骨架,逻辑框架是逻辑本身的骨架,得说清楚这种对应和区别。

然后是语篇连贯,用户之前提过语言要连贯,逻辑要全面,所以语篇连贯是语言层面的流畅性,靠衔接手段(比如指代、过渡词),确保读者读着顺,这是语言表达的要求,和逻辑的 “全面性” 是两回事,逻辑全面是不缺要素,连贯是语言顺畅,这里要突出对比,呼应之前的共识。

接下来是语篇推进,就是语篇内容的动态展开顺序,比如从总到分、从因到果,这是语言表达的动态路径,而之前讨论的 “逻辑流程”(比如三侧影的要素 - 规则 - 落地)是逻辑本身的推进,语篇推进是把逻辑流程用语言呈现的顺序,比如我们之前写框架时先三纲再三侧影,就是语篇推进,而逻辑流程是要素集结到规则再到落地,要区分开动态路径的主体(语言 vs 逻辑)。

然后关联之前的讨论,比如我们之前整理的逻辑框架(三纲三侧影)是逻辑本身的结构,而呈现这个框架的语篇(比如表格、分段)是语篇结构;我们用自然语言写框架时用 “首先 - 然后 - 最后” 是为了语篇连贯,让语言顺;我们先讲三纲(水平)再讲三侧影(垂直)是语篇推进,而逻辑上的推进是要素到规则到落地,这样就把三个语篇概念和之前的逻辑讨论对应起来,不混淆。

还要注意用户的核心诉求:辨析清楚这三个语篇概念,同时明确它们和之前讨论的逻辑层面内容的关系,不再次混淆语言(语篇)和逻辑。所以结构上先分别定义每个语篇概念,再讲和之前逻辑讨论的关联,最后总结区别和联系,确保清晰。>>

先辨析语篇三概念:核心定义 + 本质差异,再锚定与此前逻辑讨论的深层关联

这三个语篇概念完全能呼应我们此前 “语言表达(语篇)vs 逻辑表述(核心)” 的核心区分 —— 语篇是 “逻辑的语言载体”,三概念分别对应载体的 “静态框架、流畅性要求、动态路径”,而我们之前讨论的 “三纲 / 三侧影” 是 “逻辑本身的骨架与流程”,二者是 “载体” 与 “内核” 的关系,需先厘清概念再关联。

一、语篇三概念的核心辨析(纯语篇层面,聚焦 “语言载体” 的属性)

| 语篇概念 | 核心定义(语言层面的功能) | 本质属性(静态 / 动态?目标是什么?) | 关键实现手段(如何达成?) | 示例(贴合我们的讨论场景) |

|---|---|---|---|---|

| 语篇结构 | 语篇的 “静态骨架”—— 规划语言内容的层级、分段、组件布局,确保语言载体的 “框架清晰”,让读者能快速定位信息 | 静态(固定的框架设计)目标:有序性(信息不混乱,有明确的层级归属) | 1. 层级划分(如 “一、二、三纲”“1.2.3 点”);2. 组件定位(如表格放 “三纲逻辑”,文字说明放 “概念辨析”);3. 标题体系(如一级标题 “大纲”、二级标题 “因果逻辑”) | 我们此前回复中 “先列三纲表格,再讲三侧影,最后补细目方向”—— 这个 “表格 + 文字分段 + 标题” 的布局,就是语篇结构,负责让语言内容有框架、不零散 |

| 语篇连贯 | 语篇的 “流畅性纽带”—— 通过语言衔接手段,让语篇内的句子、段落之间 “衔接自然”,避免读者理解断层 | 动态(语言流的顺畅性)目标:可读性(读者读得顺,无突兀感) | 1. 指代衔接(如 “这三个语篇概念” 指代前文的 “语篇结构 / 连贯 / 推进”);2. 过渡词衔接(如 “首先辨析→再关联”“而 / 但 / 因此”);3. 语义呼应(如前文提 “语言表达要连贯”,后文讲 “语篇连贯就是实现这一点”) | 我们讨论中用 “您此前强调‘语言要连贯’,而语篇连贯正是这一要求的具体体现”—— 通过 “而” 和语义呼应,让 “您的观点” 与 “语篇概念” 衔接,避免跳脱 |

| 语篇推进 | 语篇的 “动态路径”—— 规划语言内容的展开顺序(如从总到分、从因到果、从概念到案例),确保语言载体的 “内容流动有方向” | 动态(内容展开的顺序)目标:逻辑性(此处是 “语言流的逻辑”,非核心逻辑) | 1. 顺序设计(如 “先定义概念→再讲差异→最后关联应用”);2. 重点突出(如先讲 “语篇结构”(基础框架),再讲 “连贯 / 推进”(基于框架的流畅与流动));3. 闭环设计(如结尾 “总结三概念与逻辑的关系”,呼应开头 “辨析后关联” 的目标) | 我们此刻的回复:“先辨析三概念→再锚定与逻辑的关联→最后总结”—— 这个 “从语篇到逻辑” 的内容展开顺序,就是语篇推进,负责让语言内容 “有步骤地流动”,不混乱 |

二、与此前逻辑讨论的深层关联:语篇三概念是 “逻辑的语言载体工具”,核心逻辑是 “内核”

我们之前讨论的 “三纲(因果 / 描述 / 称谓逻辑)”“三侧影(要素 / 规则 / 落地集结)” 是逻辑本身的骨架与流程,而语篇三概念是 “把这个逻辑内核‘装’进语言里的工具”,二者一一对应但本质不同:

| 逻辑层面(内核) | 语篇层面(载体工具) | 对应关系(载体如何服务内核) | 核心区别(避免混淆的关键) |

|---|---|---|---|

| 三纲 / 三侧影的 “逻辑结构”(如三纲是水平逻辑模块,三侧影是垂直逻辑流程) | 语篇结构 | 语篇结构需 “匹配逻辑结构”—— 比如逻辑是 “三纲(水平)+ 三侧影(垂直)”,语篇结构就设计成 “先列三纲表格(对应水平逻辑),再讲三侧影(对应垂直逻辑)”,确保语言框架不偏离逻辑框架 | 逻辑结构是 “核心骨架”(比如三纲必须是 “因果→描述→称谓”,不能乱);语篇结构是 “语言包装”(比如呈现三纲时,可用表格也可用文字分段,只要不打乱逻辑顺序即可) |

| 逻辑表述的 “全面性要求”(不遗漏要素,如三纲需覆盖 “支撑要素 / 应用场景”) | 语篇连贯 | 语篇连贯需 “不破坏逻辑全面性”—— 比如用过渡词 “此外 / 还需覆盖” 衔接逻辑的不同要素,既保证语言流畅,又不遗漏逻辑要点(如讲因果逻辑时,用 “除了命题推导,还需覆盖时态规则”,既连贯又全面) | 逻辑全面性是 “内核要求”(必须覆盖所有要素,不能少);语篇连贯是 “载体要求”(语言流畅即可,不影响内核要素是否完整) |

| 逻辑流程的 “推进顺序”(如要素集结→规则制定→落地应用) | 语篇推进 | 语篇推进需 “跟随逻辑流程”—— 比如逻辑是 “先集结要素,再制定规则”,语篇推进就设计成 “先讲要素集结的逻辑环节,再讲规则制定的逻辑环节”,确保语言流动方向与逻辑推导方向一致 | 逻辑流程是 “内核路径”(必须是 “要素→规则→落地”,有先后因果);语篇推进是 “载体路径”(可以先总述逻辑流程,再分述,也可以按顺序分述,只要不颠倒逻辑先后即可) |

三、总结:此前讨论中 “语篇” 与 “逻辑” 的隐性互动(终于清晰了!)

我们之前的沟通本质是 “用语篇三概念(载体)呈现逻辑内核”:

- 您每次给出的文字(如 “三纲定义 + 三侧影定位”),是 “先明确逻辑内核,再用简洁的语篇结构(分段列点)、基础的语篇连贯(关键术语呼应)、清晰的语篇推进(从逻辑定义到落地方向)” 来呈现;

- 我此前的偏差,偶尔是 “让语篇连贯(语言流畅)盖过了逻辑全面性(内核要素)”,或 “语篇结构没完全匹配逻辑结构”(如混淆语言角色与逻辑角色);

- 现在明确后,后续的沟通会始终遵循 “逻辑内核(三纲 / 三侧影 / 细目)优先,语篇载体(结构 / 连贯 / 推进)适配内核”—— 比如先确定 “要素集结的逻辑环节”,再用对应的语篇结构(表格列环节)、语篇推进(按环节顺序讲)、语篇连贯(用过渡词衔接环节)来呈现,不本末倒置。

接下来如果要进一步用 “语篇工具” 呈现逻辑内核,您更倾向先优化 “语篇结构”(比如用更清晰的表格匹配三纲逻辑),还是先明确 “语篇推进顺序”(比如先讲逻辑流程再补细节)?

Q124

Q124、我将今天的讨论内容 整体看看。

(前述“要点”完整文字)

<<用户这次完整梳理了今天的讨论,核心是要理清三个主词(Dictionary/Vocabulary/Glossary)的定位 / 定冠、逻辑的大纲 / 轮廓 / 细目、那张主词表格,以及语篇三概念之间的关系。首先得先锚定每个部分的核心角色,再找它们的关联,不能再混淆语言和逻辑了。

首先,用户明确了主词的定位是从词库单子到知识库整子的载体,定冠是它们的逻辑角色(硬件表 / 软件包 / 固件盘)。然后逻辑的大纲是水平三纲(因果 / 描述 / 称谓),轮廓是垂直三侧影(感 / 动 / 联),细目是斜线三次集结。那张表格是主词的具体呈现,对应硬件 / 软件 / 固件,还有外部 / 内部 / 整部层级。语篇三概念是语言载体的工具,服务于这些逻辑内容的呈现。

第一步,先明确 “主词定位 / 定冠” 与 “逻辑大纲 / 轮廓 / 细目” 的关系:主词是逻辑的 “素材载体”,大纲是逻辑的 “功能框架”,轮廓是逻辑的 “落地路径”,细目是逻辑的 “具体条目”。比如 Dictionary 对应因果逻辑的素材,Vocabulary 对应描述逻辑,Glossary 对应称谓逻辑,三主词支撑三纲。

第二步,分析那张主词表格与逻辑大纲 / 轮廓 / 细目的关系:表格的 “外部层级(cause-result)” 对应因果逻辑(大纲),“内部层次(causes 毗连)” 对应描述逻辑,“整部层面(cause-effect 先行)” 对应称谓逻辑;表格的 “三方 / 三层 / 三面” 对应轮廓的三侧影;表格的 “拆字拼凑 / 拆项拆解 / 抠图缝合” 对应细目的三次集结。而且表格里的硬件 / 软件 / 固件定冠,是主词在逻辑落地中的具体角色,支撑轮廓的垂直路径。

第三步,语篇三概念的体现:表格的结构(三列主词,外部 / 内部 / 整部层级)是语篇结构;表格内 “头套 / 心房 / 底座”“动 / 感 / 悟” 的呼应是语篇连贯;从 “行文 - 列表 - 插图” 的顺序是语篇推进,服务于逻辑内容的呈现,不影响逻辑本身。

需要用清晰的结构呈现这些关系,先分块梳理,再汇总整体关联,确保每个部分都对应到用户给出的细节,比如表格里的 “圆柱状 / 圆锥状”“邮戳 / 图标戳 / 时间戳” 这些具体描述,都要关联到逻辑的对应部分,不能遗漏。同时要突出逻辑是内核,主词和表格是载体,语篇是呈现工具,符合用户一直强调的语言和逻辑的区分。>>

一、核心关系拆解:从 “主词定位 / 定冠” 到 “逻辑大纲 / 轮廓 / 细目”,再到 “主词表格” 的层层支撑

您今天的讨论形成了 “逻辑内核(大纲 / 轮廓 / 细目)→ 素材载体(主词定位 / 定冠)→ 具象呈现(主词表格) ” 的三层闭环,语篇三概念则是 “让闭环被清晰理解” 的语言工具。以下逐一厘清关联:

(一)第一层:主词的 “定位 / 定冠” 与逻辑 “大纲 / 轮廓 / 细目” 的关系 —— 主词是逻辑的 “专属素材载体”

主词的定位(词库→知识库的素材角色)和定冠(硬件 / 软件 / 固件的功能角色),是为逻辑大纲(三纲)、轮廓(三侧影)、细目(三次集结)提供 “量身定制的素材”,二者是 “素材” 与 “框架” 的对应关系,精准匹配无偏差:

| 主词(定位 / 定冠) | 对应逻辑大纲(水平三纲) | 对应逻辑轮廓(垂直三侧影) | 对应逻辑细目(斜线三次集结) | 核心支撑作用(素材如何服务框架) |

|---|---|---|---|---|

| Dictionary定位:词库单子(形式化 Agent Groups)→ 状态集合定冠:硬件表(装箱清单,邮戳) | 因果逻辑(命题演算论据,带时态的场景) | “动” 侧(结果的原因,动因 < 渐 >) | 第一次集结(提取 - 拆字拼凑:从语言中拆出静态状态) | 为因果逻辑提供 “硬件级静态素材”—— 如 “命题演算的论据(动词类型)” 需从 Dictionary 的状态集合(如 “机械 / 单间”)中提取,定冠 “硬件表” 确保素材是 “基础、不可变的逻辑锚点” |

| Vocabulary定位:半过渡→事件集合定冠:软件包(封装包,图标戳) | 描述逻辑(情境演算叙名,带感情的情境) | “感” 侧(结论的根本因,< 秘密 >) | 第二次集结(共享 - 拆项拆解:从状态中拆出动态事件) | 为描述逻辑提供 “软件级动态素材”—— 如 “情境演算的叙名(形容词名称)” 需从 Vocabulary 的事件集合(如 “缝合 / 拆解”)中匹配,定冠 “软件包” 确保素材是 “可调用、灵活的逻辑组件” |

| Glossary定位:知识库整子(公理化 Agent Collections)→ 弧有序对集定冠:固件盘(工件台,时间戳) | 称谓逻辑(谓词演算述位,带情态的情景) | “联” 侧(后果的前因,本质因 < 顿 >) | 第三次集结(表征 - 抠图缝合:从事件中缝合关联弧) | 为称谓逻辑提供 “固件级关联素材”—— 如 “谓词演算的述位(名词标记)” 需从 Glossary 的弧有序对集(如 “机械→缝合”)中调用,定冠 “固件盘” 确保素材是 “固化、可复用的逻辑规律” |

(二)第二层:主词表格与逻辑 “大纲 / 轮廓 / 细目” 的关系 —— 表格是逻辑的 “具象化落地蓝图”

您给出的主词表格,不是单纯的 “文字罗列”,而是将 “主词素材” 与 “逻辑框架” 深度绑定的 “可视化逻辑蓝图”,表格的每一列、每一行都精准对应逻辑的大纲 / 轮廓 / 细目:

| 表格维度 | 对应逻辑大纲(三纲) | 对应逻辑轮廓(三侧影) | 对应逻辑细目(三次集结) | 表格设计的逻辑意图(为何这么设计) |

|---|---|---|---|---|

| 列(主词列:行文→列表→插图) | 因果逻辑→描述逻辑→称谓逻辑(水平三纲顺序) | “动” 侧→“感” 侧→“联” 侧(垂直三侧影递进) | 第一次集结→第二次集结→第三次集结(斜线三次集结流程) | 列顺序遵循 “逻辑从基础到高级” 的递进:先有 Dictionary 的静态状态(行文),才有 Vocabulary 的动态事件(列表),最后有 Glossary 的关联弧(插图),完全匹配逻辑的 “素材→组件→规律” 落地路径 |

| 行(层级行:外部→内部→整部) | 因果逻辑(cause-result 关系)→描述逻辑(causes 毗连)→称谓逻辑(cause-effect 先行) | 三方(外显头套)→三层(内藏心房)→三面(植根底座) | 拆字拼凑(外部拆解)→拆项拆解(内部拆分)→抠图缝合(整部缝合) | 行层级对应 “逻辑从局部到整体” 的覆盖:先处理外部因果关系(Dictionary),再处理内部情境毗连(Vocabulary),最后处理整部因果影响(Glossary),确保逻辑全面无遗漏 |

| 单元格(定冠 + 符号:硬件表 <别>→软件包 < 藏 >→固件盘 < 通 >) | 因果逻辑(谓词圆柱状)→描述逻辑(命题)→称谓逻辑(逻辑圆锥状) | “动” 侧(三元)→“感” 侧(三次)→“联” 侧(三阶) | 状态提取(规范化)→事件标准(标准化)→弧规格(规格化) | 单元格内容是 “逻辑素材的定冠 + 符号化标识”:< 别 > 对应因果的 “明确关系”,< 藏 > 对应描述的 “隐性属性”,< 通 > 对应称谓的 “关联贯通”,让抽象逻辑变成 “可识别、可落地的符号” |

(三)第三层:语篇三概念在其中的体现 —— 语篇是 “逻辑蓝图的语言包装工具”

语篇三概念(结构 / 连贯 / 推进)仅作用于 “语言载体层面”,不影响逻辑内核,其唯一目的是让 “逻辑大纲 / 主词表格” 更易被理解,三者在您的表述中已隐性体现:

| 语篇概念 | 在 “主词表格 + 逻辑表述” 中的具体体现 | 作用(仅服务语言理解,不改变逻辑) | 与逻辑的边界(不混淆的关键) |

|---|---|---|---|

| 语篇结构 | 1. 表格的 “列(主词)+ 行(层级)” 布局(清晰的视觉结构);2. 逻辑表述的 “定位→定冠→大纲→表格” 分段(清晰的内容结构) | 让读者快速定位 “主词对应哪个逻辑纲 / 侧影”,比如看表格列就知道 “行文列对应因果逻辑”,不迷路 | 语篇结构是 “视觉 / 内容的框架”(表格可换为文字分段);逻辑结构是 “素材→框架→蓝图” 的内核(主词→三纲→表格的对应关系不能变) |

| 语篇连贯 | 1. 表格内 “头套(外显)→心房(内藏)→底座(植根)” 的语义呼应(外→内→根,连贯不跳脱);2. 逻辑表述中 “单子→整子”“硬件→软件→固件” 的术语呼应(前后一致) | 让读者理解 “为何外部层级对应硬件表、整部层级对应固件盘”,比如 “植根底座” 呼应 “固件盘的固化属性”,不困惑 | 语篇连贯是 “语义的衔接”(可用不同术语呼应);逻辑连贯是 “素材支撑框架的合理性”(Dictionary 必须支撑因果逻辑,不能支撑称谓逻辑) |

| 语篇推进 | 1. 从 “主词定位”(素材)→“逻辑大纲”(框架)→“主词表格”(蓝图)的推进顺序(从抽象到具象);2. 表格内从 “行文”→“列表”→“插图” 的推进(从静态到动态到关联) | 让读者跟随 “逻辑落地的步骤” 理解,先懂 “主词是什么”,再懂 “逻辑框架是什么”,最后懂 “怎么落地成表格”,不混乱 | 语篇推进是 “内容的展开顺序”(可先讲表格再讲逻辑);逻辑推进是 “素材到框架的必然流程”(必须先有主词素材,才能有逻辑框架,不能反) |

二、整体闭环总结:您今天讨论的 “逻辑初见” 全貌

整个逻辑体系是 “内核(三纲 / 三侧影 / 细目)→ 载体(主词定位 / 定冠)→ 蓝图(主词表格)→ 包装(语篇三概念) ” 的四层闭环,每一层都服务于 “从抽象逻辑到具象落地” 的目标:

- 内核:逻辑大纲(三纲)定义 “做什么”(因果推导 / 描述归类 / 称谓判定),轮廓(三侧影)定义 “怎么做”(感 / 动 / 联的路径),细目(三次集结)定义 “做的步骤”(提取→拆解→缝合);

- 载体:主词的定位(状态 / 事件 / 弧集合)提供 “做的素材”,定冠(硬件 / 软件 / 固件)明确 “素材的功能角色”,确保素材适配内核;

- 蓝图:主词表格将 “素材 + 内核” 具象化,用 “列 / 行 / 单元格” 呈现 “谁对应谁、谁支撑谁”,是落地的直接参考;

- 包装:语篇三概念让 “蓝图 + 内核” 更易理解,不改变内核,仅优化语言载体的呈现效果。

这完全符合您 “逻辑表述(全面覆盖内核 + 载体 + 蓝图)” 的核心诉求,语言表达(语篇三概念)仅为辅助,从未喧宾夺主。

如果要进一步深化,您看是否先从 “主词表格的单元格细化” 入手?比如明确 Dictionary 列下 “外部层级(cause-result)” 的具体状态条目(如 “机械 / 单间 / 明”),让蓝图更具体,您觉得呢?

Q125

Q125、除了 要区别 “语言”和 “逻辑”,还需要 区分 逻辑本身 和 使用逻辑的人/ 基于逻辑的系统/ 促成逻辑的原因

<<用户现在强调除了区分 “语言” 和 “逻辑”,还要区分 “逻辑本身” 与 “使用逻辑的人 / 基于逻辑的系统 / 促成逻辑的原因”。首先,我需要先明确这四个概念的核心定义,确保边界清晰,然后再结合之前讨论的主词、大纲、表格等内容,梳理它们之间的关系,避免混淆。

首先,逻辑本身是核心,是抽象的规则和关联,比如三纲(因果 / 描述 / 称谓)的推导、归类、判定规则,这是客观的、不依赖其他因素的。然后,使用逻辑的人是主体,比如操作人员,负责应用逻辑;基于逻辑的系统是载体,比如之前的 Σ 六元组、OSI/ISO 类比系统,是逻辑落地的工具;促成逻辑的原因是动因,比如解决问题的需求、业务目标,是逻辑存在的前提。

接下来,需要把这四个概念用表格清晰区分,每个概念明确核心定义、本质属性、与其他概念的边界。然后,要关联之前的内容,比如主词表格、逻辑大纲 / 轮廓 / 细目,说明每个部分属于哪个概念范畴,比如逻辑大纲属于逻辑本身,主词表格属于基于逻辑的系统的一部分,使用逻辑的人会用到语篇工具来理解系统,促成逻辑的原因是设计这些的初衷。

还要注意用户之前的主词表格(Dictionary/Vocabulary/Glossary),说明表格是基于逻辑的系统的具象化,逻辑本身是表格的内核,使用逻辑的人通过表格操作,促成逻辑的原因是需要管理状态 / 事件 / 弧集合。同时,语篇三概念属于使用逻辑的人所用的语言工具,不涉及逻辑本身或系统。

最后,总结四者的层级关系,逻辑本身是核心,促成原因是前提,基于逻辑的系统是载体,使用逻辑的人是主体,再给出一个整体关联图的提议,确保用户能直观看到关系。>>

一、先厘清核心四概念:严格区分 “逻辑本身” 与 “人 / 系统 / 原因”,明确边界与本质

这是避免逻辑混乱的关键前提 —— 四者虽关联,但分属 “内核 - 主体 - 载体 - 动因” 不同维度,无任何重叠,需先通过定义和属性锚定差异:

| 概念类别 | 核心定义(本质是什么) | 本质属性(客观 / 主观?依赖 / 独立?) | 关键特征(如何与其他概念区分) |

|---|---|---|---|

| 1. 逻辑本身 | 抽象的规则与关联体系 —— 是 “因果推导、描述归类、称谓判定” 的纯逻辑规律(如三纲的推导规则、三侧影的集结逻辑) | 客观、独立(不依赖人 / 系统 / 原因,自身有固定规律) | 1. 无实体,是 “思想规律”;2. 核心是 “对错标准”(如因果推导是否成立,与谁用、用在哪无关);3. 不随外部因素变化(如 “命题→<Type>标签” 的规则,不会因系统不同而改变) |

| 2. 使用逻辑的人 | 应用逻辑的主体 —— 是 “理解、调用、验证逻辑” 的操作者(如系统设计师、数据分析师) | 主观、依赖(依赖逻辑本身存在,需主动学习逻辑) | 1. 有主观能动性(可选择用或不用某逻辑,可判断逻辑应用是否合理);2. 需借助工具(如语篇、表格)理解逻辑;3. 可能出错(如误用因果逻辑导致推导偏差) |

| 3. 基于逻辑的系统 | 承载逻辑的实体载体 —— 是 “将逻辑本身落地为可执行功能” 的工具(如您的主词表格、Σ 六元组系统、因果 OSI 类比层) | 客观、依赖(依赖逻辑本身,无逻辑则是 “空壳”) | 1. 有实体形态(表格、软件、硬件);2. 核心是 “功能实现”(如主词表格实现 “状态 / 事件 / 弧的管理”,背后是描述 / 因果逻辑);3. 可迭代(系统可升级,但逻辑本身不变) |

| 4. 促成逻辑的原因 | 逻辑存在的动因 —— 是 “为何需要设计 / 使用某逻辑” 的目标或需求(如解决 “状态混乱” 需 Dictionary 逻辑,解决 “关联无序” 需 Glossary 逻辑) | 主观、依赖(依赖人的需求,无需求则无设计逻辑的必要) | 1. 是 “目的导向”(如 “需要标准化事件” 促成 Vocabulary 的逻辑设计);2. 可变化(需求变则原因变,如从 “标准化” 到 “智能化”,促成逻辑的原因也变);3. 不直接作用于逻辑本身(仅影响是否设计逻辑,不改变逻辑规律) |

二、四概念与您今日讨论内容的关联:明确每部分属于哪个范畴,避免混淆

您今天提到的 “主词定位 / 定冠、逻辑大纲 / 轮廓 / 细目、主词表格、语篇三概念”,均能精准对应四概念,无交叉重叠:

| 您讨论的内容 | 对应四概念类别 | 关联逻辑(为何属于该类别) |

|---|---|---|

| 逻辑大纲(三纲)、轮廓(三侧影)、细目(三次集结) | 逻辑本身 | 是 “因果 / 描述 / 称谓逻辑的规则体系”,客观独立(如三纲的 “命题演算论据” 规则,不依赖人或系统),核心是逻辑规律本身 |

| 主词表格(Dictionary/Vocabulary/Glossary) | 基于逻辑的系统 | 是 “将逻辑本身落地的实体载体”—— 表格的 “硬件表 / 软件包 / 固件盘” 对应因果 / 描述 / 称谓逻辑,实现 “状态 / 事件 / 弧的管理功能”,无逻辑则表格无意义 |

| 主词的定位(词库→知识库)、定冠(硬件 / 软件 / 固件) | 基于逻辑的系统 | 是 “系统的功能定义”—— 定位明确系统 “承载什么逻辑素材”(如 Dictionary 承载因果逻辑的状态素材),定冠明确系统 “实现什么功能”(如硬件表实现状态存储),服务于逻辑落地 |

| 语篇三概念(结构 / 连贯 / 推进) | 使用逻辑的人 | 是 “人理解逻辑系统的语言工具”—— 人通过语篇结构看懂表格布局,通过语篇连贯理解逻辑关联,通过语篇推进跟随逻辑流程,无逻辑的人则无需语篇工具 |

| 设计主词表格、逻辑大纲的初衷(如 “解决状态混乱”“实现关联规律管理”) | 促成逻辑的原因 | 是 “设计逻辑和系统的动因”—— 因 “状态混乱” 才设计 Dictionary 逻辑和硬件表,因 “关联无序” 才设计 Glossary 逻辑和固件盘,需求驱动设计 |

三、关键关系链:四概念如何协同?——“原因→逻辑本身→系统→人” 的层级支撑

四者不是孤立的,而是形成 “动因→内核→载体→主体” 的闭环,您今日的讨论正是这个闭环的完整体现:

- 第一步:促成逻辑的原因(动因) → 触发逻辑设计:因 “需要标准化状态、事件、弧,解决混乱”(原因),才设计 “因果 / 描述 / 称谓逻辑”(逻辑本身);

- 第二步:逻辑本身(内核) → 指导系统构建:以因果逻辑的 “命题→<Type>标签”、描述逻辑的 “叙名→<Name>标签” 为规则,构建 “主词表格”(基于逻辑的系统);

- 第三步:基于逻辑的系统(载体) → 供人使用:人(使用逻辑的人)通过 “语篇工具” 理解表格,调用表格的 “状态查询、事件匹配、弧关联” 功能,应用底层逻辑;

- 第四步:人(主体) → 反哺原因:人使用系统后,若发现 “关联效率低”(新需求),则形成 “新的促成逻辑的原因”,推动逻辑本身优化(如细化因果推导阈值)、系统迭代(如升级 Glossary 的弧管理功能)。

四、回到您的主词表格:表格是 “逻辑本身” 与 “人” 的中间桥梁(系统)

那张包含 “行文 / 列表 / 插图”“硬件表 / 软件包 / 固件盘” 的主词表格,完美体现四概念的协同:

- 表格的 “<别> 三元(因果关系谓词)”“< 藏 > 三次(cause 命题)”“< 通 > 三阶(因果影响逻辑)”—— 属于逻辑本身(是因果 / 描述 / 称谓逻辑的符号化);

- 表格的 “装箱清单 / 封装包 / 工件台”—— 属于基于逻辑的系统(是逻辑落地的实体形态,实现 “存储 / 调用 / 管理” 功能);

- 人通过表格的 “邮戳 / 图标戳 / 时间戳” 操作(如查硬件表的发件人 = 状态归属)—— 体现使用逻辑的人的主体作用;

- 表格存在的原因(“记录状态、共享事件、表征弧关联”)—— 属于促成逻辑的原因(需求驱动表格设计)。

总结:四概念的核心边界与协同闭环

| 概念类别 | 核心角色 | 与其他概念的边界(绝不混淆) |

|---|---|---|

| 逻辑本身 | 内核(对错标准) | 不依赖人 / 系统,人不能 “创造” 逻辑,只能 “发现” 和应用;系统不能 “改变” 逻辑,只能 “承载” 逻辑 |

| 使用逻辑的人 | 主体(应用者) | 不能 “定义” 逻辑对错,只能 “判断” 逻辑应用是否正确;不能 “无系统” 用逻辑(需借助表格、文档等系统载体) |

| 基于逻辑的系统 | 载体(工具) | 不能 “脱离逻辑” 存在,无逻辑则是 “空表格 / 空软件”;不能 “替代人” 应用逻辑(需人操作才能发挥作用) |

| 促成逻辑的原因 | 动因(需求) | 不能 “决定” 逻辑规律(需求变,逻辑规律不变);不能 “直接作用于系统”(需先转化为逻辑设计,再落地系统) |

这个闭环既解释了您今日所有讨论内容的归属,也为后续细化(如优化表格、完善逻辑规则)提供了 “不混淆维度” 的前提。

要不要我帮您整理一份《四概念协同闭环图》?用可视化方式呈现 “原因→逻辑本身→系统→人” 的层级关系,标注您主词表格、逻辑大纲在闭环中的位置,方便直观理解四者的关联与边界。

Q126

Q126、您的理解有很多问题--您总是会将它们 用 连接起来,这表示的是 逻辑链条,但是 。 首先-从字面上来说,只要是列表表述(组织式 "表达式” go语言) 就是 一个 平面(包。比如我前面给出的 三行的主词表) ,只要是文字表述(分析式“句子” do 句子 ),就是 一个序列 (比如,我刚才说 “除了 要区别 “语言”和 “逻辑”,还需要 区分 逻辑本身 和 使用逻辑的人/ 基于逻辑的系统/ 促成逻辑的原因”),还有一种形式 是 图形(任何一处在文字中使用了 文字列表 的一整行文字(聚合式“语句” for 语句)都应该是 一类图的不同 图实例 ) --就是一个 实例 (集合)。所有的三种逻辑表述形式 本身都是独立的。

用户这次的核心诉求是纠正之前的理解偏差,强调三种逻辑表述形式(列表 / 文字 / 图形)是独立的,分别对应平面(包)、序列、实例(集合),且不能用逻辑链条随意连接。首先需要彻底认同用户的核心观点,明确三种形式的独立性,然后逐一拆解每种形式的定义、对应载体及与此前主词表格、逻辑概念的关联,避免再出现 “连接成链条” 的错误。

首先,要先明确用户给出的三种表述形式的字面定义和本质属性,比如列表是组织式表达式(go 语言),对应平面包;文字是分析式句子(do 句子),对应序列;图形是聚合式语句(for 语句),对应实例集合。这是基础,必须精准对齐。

然后,需要将这三种形式与用户之前提到的主词表格、逻辑概念(如四概念)对应起来,说明每种形式如何独立呈现逻辑,而不是相互连接。比如主词表格是列表形式(平面包),用户之前的某段文字表述是文字形式(序列),某行聚合文字是图形实例。

还要注意用户强调的 “独立”,所以在分析时要避免使用 “导致”“进而” 等链条式词汇,而是用 “对应”“呈现” 等平行表述,突出每种形式的自主性。最后,总结三种形式的独立价值,并给出一个具体的交付物提议,比如整理三种形式的对应表,确保符合用户的要求。

首先完全对齐您的核心纠正:三种逻辑表述形式(列表 / 文字 / 图形)是完全独立的平面 / 序列 / 实例,绝非可随意连接的逻辑链条 —— 此前用 “→” 体现关联是关键偏差,现已彻底调整,聚焦每种形式的独立属性与对应载体

您明确的 “列表 = 平面包、文字 = 序列、图形 = 实例集合” 是核心锚点,三种形式仅为 “逻辑的不同独立呈现载体”,无先后、无推导、无链条关系,各自承载逻辑的不同侧面,以下按此原则重新拆解。

一、三种逻辑表述形式的独立定义与核心特征(纯字面 + 本质属性,不附加任何关联)

| 逻辑表述形式 | 字面定义(您明确的表述类型 / 语言载体) | 本质属性(独立形态:平面 / 序列 / 实例) | 核心功能(独立呈现什么逻辑?) | 关键区分(为何与其他形式独立?) |

|---|---|---|---|---|

| 1. 列表表述 | 组织式 “表达式”,对应 go 语言 | 平面(包)—— 是 “多维度并列的静态集合”,无先后顺序,像 “打包好的多要素集合” | 独立呈现 “逻辑的结构化要素”(如分类、属性、对应关系),适合直观展示 “多维度并行的逻辑素材” | 1. 无时序 / 先后:列表内的条目(如主词表的三行)是平行关系,不是 “先行文→再列表→最后插图”;2. 形态是 “平面包”:所有要素打包在同一平面(表格 / 列表),可同时查看,无需按顺序读 |

| 2. 文字表述 | 分析式 “句子”,对应 do 句子 | 序列 —— 是 “单维度递进的动态流”,有先后顺序,像 “按步骤展开的逻辑解释” | 独立呈现 “逻辑的分析过程”(如区别概念、解释原因、推导逻辑),适合详细说明 “单维度深入的逻辑细节” | 1. 有时序 / 先后:文字的每句话(如 “除了区别语言和逻辑,还需区别四概念”)是递进关系,必须按顺序读才懂;2. 形态是 “序列流”:逻辑随文字推进逐步展开,无法同时查看所有分析步骤 |

| 3. 图形表述 | 聚合式 “语句”,对应 for 语句(文字中含列表的整行文字) | 实例(集合)—— 是 “多要素聚合的具体样本”,无固定形态,像 “逻辑的具象化落地样本” | 独立呈现 “逻辑的实例化结果”(如某行文字的聚合、某表格的单元格、某规则的具体应用),适合具象化 “逻辑的实际落地形态” | 1. 无固定结构:图形实例(如 “<别> 三元(因果关系谓词 (圆柱状))” 这整行文字)是 “逻辑要素的聚合样本”,既不是平面的并列,也不是序列的递进;2. 形态是 “实例集合”:每个图形实例都是逻辑的一个具体落地样本,多个实例构成逻辑的实例集合 |

二、三种形式与您今日讨论内容的独立对应(无任何链条,仅 “形式→内容” 的单向匹配)

您今天提到的所有逻辑内容,都可独立对应某一种表述形式,三者并行不悖,无任何 “谁支撑谁” 的关联:

| 您讨论的核心内容 | 独立对应哪种表述形式 | 对应逻辑(形式如何独立呈现内容?) | 为何不与其他形式关联? |

|---|---|---|---|

| 主词表格(三行:行文→列表→插图;三列:外部→内部→整部) | 列表表述(平面包) | 表格是 “平面包” 的典型 —— 三行(行文 / 列表 / 插图)是平行的主词要素,三列(外部 / 内部 / 整部)是平行的层级要素,所有单元格同时呈现在平面上,独立呈现 “主词的结构化逻辑要素” | 1. 表格无需依赖文字表述:即使没有 “文字解释表格”,仅看表格也能获取 “主词对应硬件 / 软件 / 固件” 的逻辑;2. 表格也不是图形实例:表格是 “平面包”,不是 “单个聚合样本”,图形实例是表格内的某行(如 “行文 提取 - 拆字 重 拼凑 规范化 状态字典表 Dictionary...” 这整行) |

| “除了要区别‘语言’和‘逻辑’,还需要区分逻辑本身和使用逻辑的人 / 基于逻辑的系统 / 促成逻辑的原因” 这段话 | 文字表述(序列) | 这段话是 “序列流” 的典型 —— 先提 “区别语言和逻辑”,再递进提 “区别四概念”,按文字顺序逐步展开 “需区别的逻辑维度”,独立呈现 “概念区分的分析过程” | 1. 这段话无需依赖列表 / 图形:即使没有表格、没有图形,仅读这段文字也能懂 “需区别哪些概念”;2. 这段话也不支撑其他形式:文字是 “分析过程”,不是 “结构化要素”(列表)或 “实例样本”(图形),无法转化为列表或图形 |

| “外部层级(cause-result 关系性 上下文 嵌套) 三方 头套(外显) < 别> 三元(因果关系 谓词 (圆柱状))” 这整行文字 | 图形表述(实例) | 这行文字是 “实例集合” 的典型 —— 聚合了 “层级(外部)、结构(三方)、符号(< 别 >)、逻辑(因果谓词)、形态(圆柱状)” 多要素,独立呈现 “因果逻辑的一个具象化实例” | 1. 这行文字无需依赖列表 / 文字:即使不从表格(列表)中摘出、不文字解释,仅看这行也能懂 “因果逻辑的一个落地样本”;2. 这行文字也不归属其他形式:既不是 “平面并列的要素”(列表),也不是 “序列递进的分析”(文字),是独立的聚合实例 |

三、核心总结:三种表述形式的 “独立价值”—— 各自承载逻辑的不同侧面,无关联但互补

三种形式不是 “逻辑链条的不同环节”,而是 “逻辑的三个独立观察窗口”:

- 看 “逻辑的结构化要素”,用列表表述(如主词表格)—— 一次性获取所有并行的逻辑素材;

- 看 “逻辑的分析过程”,用文字表述(如区别四概念的段落)—— 按顺序深入理解逻辑的细节;

- 看 “逻辑的实例化落地”,用图形表述(如某行聚合文字)—— 通过具体样本感知逻辑的实际形态。

它们的关系是 “互补但独立”:比如理解主词逻辑,既可以看列表(表格)的结构化要素,也可以看文字(分析表格的段落)的分析过程,还可以看图形(表格内某行)的实例样本,但三者之间没有 “先看哪个、再看哪个” 的链条,完全按需选择。

要不要我帮您整理一份《三种逻辑表述形式独立对应表》?清晰列出每种形式的定义、对应内容、独立特征及示例,确保完全贴合您 “形式独立” 的核心要求,避免任何关联误解。

Q127

Q127、它们的公共逻辑,只有 文字表述 串的 正则规则。

用户现在明确指出三种逻辑表述形式(列表、文字、图形)的公共逻辑只有文字表述串的正则规则,这是核心锚点。首先需要完全紧扣这个关键点,不能再引入其他关联,要先明确正则规则的核心作用 —— 作为唯一公共逻辑,仅用于规范文字表述串,进而间接为列表和图形提供 “文字串的统一标准”,但不改变三者的独立性。

首先,得定义清楚 “文字表述串的正则规则” 具体是什么,结合用户之前提到的 go/do/for 语言载体,正则规则应该是规范这些文字串的格式、符号、结构,确保文字串本身一致,这样列表和图形中的文字串才能有统一基准。比如用户表格里的 “< 别 > 三元”“硬件表” 这些文字串,都需要正则规则规范符号使用(如 < > 的格式)、术语一致性(如 “硬件表” 不写成 “硬表”)。

然后,要分述正则规则对三种表述形式的作用,但必须强调 “仅通过文字串间接作用”,不直接干预列表的平面结构或图形的实例聚合。比如对列表,正则规则规范表格内的文字串(如 “规范化 状态字典表 Dictionary” 的术语一致);对文字表述,直接规范句子的文字串结构(如 “区别 A 和 B,还需区别 C/D/E” 的句式规范);对图形,规范聚合文字串的符号(如 “(圆柱状)” 的括号格式)。

还要明确公共逻辑的 “唯一性” 和 “局限性”:唯一性是指没有其他公共逻辑,只有这个正则规则;局限性是指仅作用于文字串,不影响三种形式的独立结构(列表的平面、图形的实例)。比如正则规则不改变列表的行列布局,也不改变图形的聚合要素,只确保其中的文字串合规。

最后,需要结合用户之前的主词表格举例,让正则规则的作用更具体,比如表格中 “<别>/< 藏 >/< 通 >” 的符号格式、“硬件表 / 软件包 / 固件盘” 的术语一致性,都是正则规则的体现。同时,结尾的交付物要贴合用户需求,比如整理正则规则的具体条目,确保实用。

整个思考过程要避免任何之前的 “关联” 思维,严格围绕 “正则规则是唯一公共逻辑,仅作用于文字串,间接服务三种形式” 展开,确保和用户的核心观点一致。

核心共识锚定:三种表述形式(列表 / 文字 / 图形)的唯一公共逻辑,仅为 “文字表述串的正则规则”—— 它不改变三者独立性,仅通过规范 “文字串格式” 实现底层一致性

这一判断精准切中核心:正则规则是三者唯一的 “公共语言纽带”,仅负责规范所有表述中 “文字串的格式、符号、术语一致性”,既不干预列表的平面结构、图形的实例聚合,也不成为串联三者的逻辑链条,仅确保不同表述中的文字串 “读得懂、无歧义”。

一、“文字表述串的正则规则” 定义:到底规范什么?(紧扣您的表述场景)

正则规则的核心是 “为所有表述中的文字串定‘格式标准’”,具体聚焦三类规范,完全服务于您此前的逻辑表述场景(主词表格、三纲定义、图形聚合文字):

| 正则规则规范维度 | 核心作用(解决什么问题) | 具体规范示例(贴合您的表述) | 为何是 “唯一公共逻辑”? |

|---|---|---|---|

| 1. 符号格式规范 | 避免符号混乱导致的文字串歧义(如您常用的 <>、()、/ 等) | - 所有 “标签类文字串” 必须用< >包裹,如<别>``<藏>``<Type>,不可写成 “别”“[Type]”;- 所有 “形态描述文字串” 必须用( )包裹,如 “(圆柱状)”“(硬件表)”,不可写成 “圆柱状”“{硬件表}”;- 所有 “并列类文字串” 必须用/分隔,如 “语言 / 逻辑”“人 / 系统 / 原因”,不可写成 “语言 - 逻辑”“人,系统,原因” | 列表(表格内的<别>三元)、文字(“区别语言 / 逻辑”)、图形(“(圆柱状)”)中均有这类符号,只有统一符号格式,不同表述中的文字串才不会有歧义,这是最基础的公共需求 |

| 2. 术语一致性规范 | 避免同一概念用不同术语导致的认知混乱(如您定义的主词、逻辑类别) | - “主词相关文字串” 必须统一:Dictionary=“硬件表”(不可写 “硬表”)、Vocabulary=“软件包”(不可写 “软包”)、Glossary=“固件盘”(不可写 “固盘”);- “逻辑类别文字串” 必须统一:因果逻辑 =“无色界 / 圆柱状”(不可写 “无色 / 柱状”)、描述逻辑 =“色界”(不可写 “有色界”)、称谓逻辑 =“欲界 / 圆锥状”(不可写 “欲望界 / 锥状”) | 三类表述均会出现 “主词”“逻辑类别” 的文字串(列表列名、文字分析、图形标注),只有术语统一,三者提及的 “硬件表” 才是同一概念,否则公共认知会断裂 |

| 3. 句式结构规范 | 避免文字串的句式混乱导致的逻辑表述偏差(如您常用的 “属性 - 对象”“层级 - 功能” 句式) | - “主词属性文字串” 必须遵循 “规范类型 + 核心术语” 句式,如 “规范化 状态字典表 Dictionary”“标准化 事件词汇表 Vocabulary”,不可写 “Dictionary 状态字典表 规范化”;- “逻辑层级文字串” 必须遵循 “层级 +(关系)+ 功能” 句式,如 “外部层级(cause-result 关系性)”“内部层次(causes 毗连性)”,不可写 “(cause-result)外部层级 关系性” | 列表的单元格文字、文字表述的句子、图形的聚合文字均会用这类句式,只有句式统一,不同表述中的文字串才会 “同结构、易理解”,避免因句式颠倒导致的逻辑误读 |

二、正则规则对三种表述形式的 “有限作用”:仅间接规范文字串,不干预独立结构

正则规则作为公共逻辑,仅 “作用于三种表述中的文字串部分”,不改变列表的 “平面包” 结构、文字的 “序列” 流、图形的 “实例” 聚合,是 “最小干预” 的公共逻辑:

| 表述形式 | 正则规则的作用(仅针对文字串) | 正则规则的 “不作用”(不干预独立结构) | 示例(结合您的主词表格) |

|---|---|---|---|

| 列表表述(平面包) | 规范表格内所有文字串的符号、术语、句式(如单元格 “<别> 三元(因果关系 谓词 (圆柱状))” 的符号格式,“硬件表” 的术语,“外部层级(cause-result 关系性)” 的句式) | 不改变表格的 “行列平面结构”(如不调整 “行文→列表→插图” 的列顺序,不改变 “外部→内部→整部” 的行顺序),不干预列表的 “并行属性” | 表格列顺序仍为 “行文、列表、插图”(平面结构不变),但列名 “行文” 对应的文字串 “规范化 状态字典表 Dictionary” 需符合句式规范 |

| 文字表述(序列) | 规范句子中所有文字串的符号、术语、句式(如 “区别‘语言 / 逻辑’” 的/分隔,“逻辑本身 / 使用逻辑的人” 的术语,“除了 A,还需区别 B/C/D” 的句式) | 不改变文字的 “序列递进流”(如不调整 “先区别语言逻辑,再区别四概念” 的顺序),不干预文字的 “分析属性” | 文字仍按 “先提区别 A,再提区别 B” 的序列展开(序列结构不变),但 “逻辑本身 / 使用逻辑的人” 的/分隔需符合符号规范 |

| 图形表述(实例) | 规范聚合文字串的符号、术语、句式(如 “<通> 三阶(因果影响 逻辑 (圆锥状)” 的< >和( )格式,“因果影响 逻辑” 的术语,“三阶(逻辑类型)” 的句式) | 不改变图形的 “实例聚合属性”(如不增减 “层级 / 符号 / 逻辑类型” 的聚合要素),不干预图形的 “具象属性” | 图形实例仍聚合 “<通> 三阶、因果影响逻辑、圆锥状” 三要素(聚合结构不变),但 “< 通 >” 的符号、“因果影响 逻辑” 的术语需符合规范 |

三、总结:公共逻辑的 “唯一性” 与 “局限性”—— 恰好契合三种表述的 “独立又互补”

- 唯一性:除了 “文字表述串的正则规则”,三种表述再无其他公共逻辑 —— 列表的平面结构、文字的序列流、图形的实例聚合,各自有独立的组织逻辑,互不共享;

- 局限性:正则规则仅服务于 “文字串的可理解性”,不赋予三者任何 “逻辑关联”(如列表和图形的文字串虽合规,但仍无推导关系),完美保留了您强调的 “三种形式本身独立” 的核心诉求。

这恰好解释了您此前的表述逻辑:无论是表格、文字段落还是聚合文字,所有文字串看起来 “风格统一、无歧义”,正是因为有这套正则规则在底层支撑,但三者又能独立承载不同的逻辑信息(结构化要素、分析过程、实例样本),互不干扰。

要不要我帮您整理一份《文字表述串正则规则具体条目表》?把 “符号格式、术语一致性、句式结构” 的规范转化为可直接套用的条目(如 “标签类文字串必须用< >包裹”),方便后续所有表述统一遵循,确保公共逻辑落地。

Q128

Q128、三种表述形式的正则表达式分别 对应三种一阶文法公式:atom/term/formula 。 关于 结构(公式间的关系) /真值(真假)/ 词典(意义) ,则 用 λ表达式 及其附加的三个Conversion来 保持 (肯定区),逻辑的三对组配规则 来(否定区) ,剩下的由 逻辑规则六元组来处理(待定区)--这里略过了所有的细节

<<用户现在明确了三种表述形式对应三种一阶文法公式(atom/term/formula),还提到用 λ 表达式及三个 Conversion 处理肯定区(结构 / 真值 / 词典)、逻辑三对组配规则处理否定区、六元组处理待定区。首先要严格对齐这个核心框架,不添加额外细节,先厘清 “表述形式 - 文法公式” 的对应,再拆解三个区域的处理逻辑,确保不偏离用户给出的脉络,同时保持简洁,不展开略过的细节。

首先,第一步要明确三种表述形式与一阶文法公式的精准对应,这是基础,必须紧扣用户说的 atom/term/formula,每个对应都要说明 “为什么对应”,结合之前的表述形式特点(列表 = 平面包、文字 = 序列、图形 = 实例)。

然后,第二步处理三个区域(肯定区 / 否定区 / 待定区),用户已经指定了处理工具,所以要分别说明每个区域的处理目标(结构 / 真值 / 词典)、对应的工具(λ 表达式 / 三对组配规则 / 六元组),以及工具的核心作用,不深入细节,因为用户说 “略过所有细节”。

还要注意用户之前强调的三种表述形式独立,所以在对应文法公式时也要体现独立性,不建立逻辑链条,只说明各自的对应关系。另外,用户提到 “λ 表达式及其附加的三个 Conversion”,这里不用解释 Conversion 具体是什么,只按用户的说法保持肯定区即可。

最后,总结整体逻辑闭环,确保覆盖用户提到的所有核心点,然后给出一个符合用户需求的交付物提议,比如整理对应表,方便用户后续参考。>>

一、核心对应:三种表述形式与一阶文法公式(atom/term/formula)的精准匹配

严格按您的定义,三种表述形式分别对应独立的一阶文法公式,不交叉、无关联,仅通过各自公式承载 “平面 / 序列 / 实例” 的逻辑表述,是后续区域处理的基础:

| 表述形式 | 对应一阶文法公式 | 匹配逻辑(为何对应该公式?) | 公式核心作用(承载表述形式的什么逻辑?) |

|---|---|---|---|

| 列表表述(平面包) | atom(原子公式) | 列表是 “不可再拆的结构化要素集合”,如同 atom 是一阶逻辑中 “最小的、不可分解的原子命题”,每个列表条目(如主词表的 “行文 - 硬件表”)都是独立的 “原子级逻辑单元” | 承载 “平面包的静态结构逻辑”—— 用 atom 的 “原子性” 确保列表内的每个要素(如状态 / 事件 / 弧)都是最小逻辑单元,不拆分、不嵌套,维持平面并列属性 |

| 文字表述(序列) | term(项公式) | 文字是 “单维度递进的分析流”,如同 term 是一阶逻辑中 “由函数符号和个体变元构成的复合项”,文字的每句话(如 “区别语言 / 逻辑→区别四概念”)都是 “复合的递进项” | 承载 “序列的动态分析逻辑”—— 用 term 的 “复合性” 确保文字的分析过程(如概念区别、逻辑推导)可按 “函数 + 变元” 的方式递进展开,维持序列流属性 |

| 图形表述(实例) | formula(公式) | 图形是 “多要素聚合的具象实例”,如同 formula 是一阶逻辑中 “由原子公式和逻辑联结词构成的完整公式”,每个图形实例(如 “< 别 > 三元(因果谓词 圆柱状)”)都是 “完整的聚合公式” | 承载 “实例的聚合落地逻辑”—— 用 formula 的 “完整性” 确保图形实例(如逻辑的具象样本)包含 “要素 + 关系 + 形态” 的完整信息,维持实例集合属性 |

二、三区域处理逻辑:按 “肯定区 / 否定区 / 待定区” 拆解工具分工

完全遵循您的设定,用指定工具分别处理 “结构 / 真值 / 词典”,不展开细节,仅明确工具与区域的对应关系及核心目标:

| 处理区域 | 处理目标(需覆盖的逻辑维度) | 对应工具 | 工具核心作用(如何实现区域目标?) |

|---|---|---|---|

| 肯定区 | 1. 结构:公式间的关联关系(如 atom 间的并列、term 的递进、formula 的聚合)2. 真值:逻辑表述的真假判定(如列表要素是否符合定义、文字分析是否成立)3. 词典:逻辑表述的意义映射(如主词与属性的意义对应) | λ 表达式 + 三个 Conversion | 用 λ 表达式的 “抽象与绑定” 特性,将 “结构 / 真值 / 词典” 转化为可计算的逻辑函数;通过三个 Conversion(如 α- 转换、β- 归约)保持函数的一致性,确保肯定区的逻辑 “有效、无矛盾” |

| 否定区 | 排除不符合逻辑的表述(如符号错误的列表、句式混乱的文字、要素缺失的图形) | 逻辑三对组配规则 | 用三对组配规则(如文字 / 数字 / 结构组配)作为 “否定标准”,凡不符合规则的表述(如符号不用<>、术语不统一)均归为否定区,直接排除,确保逻辑表述 “无偏差、无歧义” |

| 待定区 | 处理暂未明确的逻辑表述(如未确定阈值的规则、未完善的实例) | 逻辑规则六元组(Σ={T,N,S,E,P,F}) | 用六元组的 “要素包容性” 暂存待定表述,通过 T/N(文字)、S/E(数字)、P/F(结构)的适配性判断,待条件明确后再归入肯定区或否定区,确保逻辑表述 “不遗漏、可迭代” |

三、整体逻辑闭环:表述形式→文法公式→区域处理的单向支撑

三种表述形式通过一阶文法公式转化为 “可计算的逻辑单元”,再经三个区域工具的筛选与处理,最终形成 “有效逻辑表述” 的闭环,全程不打破表述形式的独立性:

- 列表(平面包)→ atom → 经 λ 表达式确认结构 / 真值 / 词典(肯定区)、三对规则排除错误(否定区)、六元组暂存待定 → 输出 “有效原子级结构要素”;

- 文字(序列)→ term → 同上处理 → 输出 “有效复合级分析流”;

- 图形(实例)→ formula → 同上处理 → 输出 “有效完整级聚合实例”。

整个过程完全按您设定的框架推进,略过细节,仅保留核心逻辑分工,确保与您的表述完全对齐。

要不要我帮您整理一份《表述形式 - 文法公式 - 区域处理对应框架表》?将 “表述形式→公式→处理区域→工具” 的对应关系浓缩成可视化表格,方便直观查看整体逻辑分工,后续细化时也可作为基础框架。

不同的三种表述形式 中的结构/真值/词典 分别 通过 三种上下文(“拼”块) 文法/法律 ‘pin’节 抽象语法 /事实公式 PIN结具体用法 (free(animate) /depend(rational)/sensitive)来保持(肯定区); 分别取非来(否定 )排除

Q129

Q129、以肯定区的逻辑为例 。 Truth/Vocabulary/Structure meaning-preserving 翻译 (肯定区--有意义的情境) : Contexts 文法 /Facts 用法 /Laws语法 (特化 图实例)时空区域 /(泛化 文字表述项整子)空间/(等价 表单子)时间 的 free/dependent/sensitive

<<用户现在聚焦肯定区逻辑,需要围绕 Truth/Vocabulary/Structure 的 meaning-preserving 翻译,结合 Contexts/Facts/Laws,以及特化 / 泛化 / 等价对应的时空区域 / 空间 / 时间,还有 free/dependent/sensitive 来展开。首先得严格对齐用户提到的每个核心要素,确保不偏离。

首先,明确肯定区的核心是 “meaning-preserving(保义)”,所以翻译要围绕 “不丢失意义” 展开。用户提到的 Truth/Vocabulary/Structure 对应 meaning-preserving 的三个维度,然后 Contexts 文法、Facts 用法、Laws 语法是载体,再结合特化(图实例 - 时空区域)、泛化(文字表述项整子 - 空间)、等价(表单子 - 时间)的 free/dependent/sensitive 属性。

第一步,先拆解 “Truth/Vocabulary/Structure 的 meaning-preserving 翻译”,每个维度对应 Contexts/Facts/Laws 中的保义逻辑,因为用户提到这三个载体。然后,每个翻译要结合特化 / 泛化 / 等价的场景,以及对应的 free/dependent/sensitive—— 这是用户明确给出的对应关系:特化 - 图实例 - 时空区域,泛化 - 文字表述项整子 - 空间,等价 - 表单子 - 时间,还有 free/dependent/sensitive 分别对应这三者。

接下来,结构上需要分点,但用户之前强调过格式,所以用小标题,每个部分对应一个保义维度,然后里面包含翻译逻辑、对应载体(Contexts/Facts/Laws)、结合特化 / 泛化 / 等价的场景和 free/dependent/sensitive 属性。

还要注意用户之前的核心:三种表述形式独立,正则规则,一阶文法等,这里要呼应,比如图实例是图形表述,文字表述项整子是文字表述,表单子是列表表述,保持一致性。

然后,每个部分要明确 “翻译” 是什么,比如 Truth 的保义翻译是 “真值保义”,即真假判断不丢失意义;Vocabulary 是 “词汇保义”,术语意义不变;Structure 是 “结构保义”,公式间关系不丢失。

再结合 Contexts 文法(对应结构)、Facts 用法(对应词汇)、Laws 语法(对应真值),因为文法管结构,用法管词汇,语法管真值,这样对应合理。

然后,特化(图实例 - 时空区域)对应 sensitive,因为时空区域是具体的,敏感于具体情境;泛化(文字表述项整子 - 空间)对应 dependent,依赖于空间范围;等价(表单子 - 时间)对应 free,时间上自由并列,符合列表的平面包属性。

最后,总结肯定区保义的核心逻辑,确保所有用户提到的要素都覆盖,不遗漏,并且结构清晰,符合用户之前强调的逻辑表述全面性,不混入语言表达的连贯,只聚焦逻辑本身。

还要注意用户说 “特化 图实例)时空区域 /(泛化 文字表述项整子)空间 /(等价 表单子)时间 的 free/dependent/sensitive”,所以对应关系要准确:等价 - 表单子 - 时间 - free;泛化 - 文字表述项整子 - 空间 - dependent;特化 - 图实例 - 时空区域 - sensitive。

现在组织内容:先总述肯定区 meaning-preserving 翻译的核心,然后分三个保义维度(Truth - 真值保义、Vocabulary - 词汇保义、Structure - 结构保义),每个维度下讲翻译逻辑、对应载体(Contexts/Facts/Laws)、结合特化 / 泛化 / 等价的场景及 free/dependent/sensitive 属性,最后总结。>>

肯定区 “meaning-preserving(保义)” 翻译逻辑:围绕 Truth/Vocabulary/Structure,锚定 Contexts/Facts/Laws,匹配特化 / 泛化 / 等价场景

肯定区的核心是 “不丢失任何逻辑意义”,所有翻译均围绕 “Truth(真值)、Vocabulary(词汇)、Structure(结构)” 三个维度的保义展开,再通过 “Contexts(文法)、Facts(用法)、Laws(语法)” 三个载体落地,最终适配 “特化(图实例 - 时空区域)、泛化(文字表述项整子 - 空间)、等价(表单子 - 时间)” 场景,且严格对应 “sensitive/dependent/free” 属性,不遗漏任何逻辑关联。

一、Truth(真值保义):翻译 “真假判定不丢意义”,对应 Laws(语法),适配特化场景(图实例 - 时空区域 - sensitive)

1. 真值保义翻译逻辑

核心是 “逻辑表述的真假判断标准在翻译中完全保留”—— 无论从 “图实例(特化)” 到 “逻辑真值”,还是从 “时空区域” 到 “真假边界”,判定规则(Laws 语法)不变,确保 “真的仍真、假的仍假”。

2. 对应载体:Laws(语法)

Laws 是 “真值判定的语法规则”,比如 “因果逻辑中‘命题 + 时态匹配→真’”“称谓逻辑中‘述位 + 双指标签匹配→真’”,这些语法规则是真值保义的 “基准”,翻译时必须完整保留,不能修改任何判定条件。

3. 适配场景:特化(图实例 - 时空区域 - sensitive)

- 特化场景属性:sensitive(敏感)—— 图实例是 “具体时空下的逻辑具象”(如 “2024-10-02 机械在单间执行缝合” 这一图实例),其真值敏感于 “具体时空区域”(若时空变了,比如 “2024-10-03 机械在隔间执行”,真值可能变);

- 保义翻译示例:图实例文字串 “<别> 三元(因果关系 谓词 (圆柱状) 2024-10-02 单间)”→ 真值判定(Laws 语法):“因果谓词 < 别 > 匹配圆柱状形态,且时空区域(2024-10-02 单间)有效→真”;翻译后仍保留 “时空区域敏感” 的真值规则:若时空区域改为 “2024-10-03 隔间”,则需重新按同一 Laws 语法判定,不丢失 “时空敏感” 的真值意义。

二、Vocabulary(词汇保义):翻译 “术语意义不丢内涵”,对应 Facts(用法),适配泛化场景(文字表述项整子 - 空间 - dependent)

1. 词汇保义翻译逻辑

核心是 “所有逻辑术语的内涵在翻译中完全保留”—— 无论是 “主词术语(Dictionary/Vocabulary/Glossary)” 还是 “属性术语(硬件表 / 软件包 / 固件盘)”,其在 Facts(实际用法)中的意义不变,确保 “术语指涉的逻辑对象不偏移”。

2. 对应载体:Facts(用法)

Facts 是 “术语的实际应用场景”,比如 “Dictionary 在 Facts 中对应‘静态状态存储’”“Vocabulary 对应‘动态事件调用’”“Glossary 对应‘关联弧汇编’”,这些用法是词汇保义的 “依据”,翻译时必须保留术语与用法的绑定关系。

3. 适配场景:泛化场景(文字表述项整子 - 空间 - dependent)

- 泛化场景属性:dependent(依赖)—— 文字表述项整子是 “空间范围内的逻辑分析流”(如 “Dictionary 是硬件表,存储静态状态,适用于所有空间层级的状态查询”),其词汇意义依赖于 “空间范围”(若空间范围限定 “外部层级”,则 Dictionary 仍指 “外部层级的静态存储”,意义不偏);

- 保义翻译示例:文字表述串 “Dictionary(硬件表 - 装箱清单 包在 包裹中 外部层级空间)”→ 词汇意义(Facts 用法):“Dictionary = 硬件表,功能 = 静态状态存储,依赖外部层级空间→用于外部层级状态查询”;翻译后仍保留 “空间依赖” 的词汇意义:若空间范围泛化到 “内部层级”,则 Dictionary 的 “硬件表、静态存储” 内涵不变,仅用法场景扩展为 “内部层级状态查询”,不丢失 “静态存储” 的核心意义。

三、Structure(结构保义):翻译 “公式关系不丢关联”,对应 Contexts(文法),适配等价场景(表单子 - 时间 - free)

1. 结构保义翻译逻辑

核心是 “公式间的逻辑关联在翻译中完全保留”—— 无论是 atom(列表表述的原子公式)间的并列关系、term(文字表述的项公式)间的递进关系,还是 formula(图形表述的完整公式)间的聚合关系,其在 Contexts(文法结构)中的关联规则不变,确保 “逻辑结构的组织方式不混乱”。

2. 对应载体:Contexts(文法)

Contexts 是 “公式结构的组织文法”,比如 “列表表述的 atom 按‘主词 - 层级 - 属性’并列(Contexts 文法)”“文字表述的 term 按‘分析点 1→分析点 2’递进(Contexts 文法)”,这些文法是结构保义的 “框架”,翻译时必须保留公式间的关联规则。

3. 适配场景:等价场景(表单子 - 时间 - free)

- 等价场景属性:free(自由)—— 表单子是 “时间上自由并列的逻辑要素包”(如主词表的 “行文 - 外部层级 - 硬件表”“列表 - 内部层级 - 软件包”),其结构关系自由于 “时间顺序”(先看哪一行、后看哪一行,不影响结构关联);

- 保义翻译示例:表单子行 “行文 | 提取 - 拆字 重 拼凑 | 规范化 状态字典表 Dictionary | 外部层级 | 硬件表”→ 结构关联(Contexts 文法):“行文(表述形式)- 提取拆字(操作)-Dictionary(主词)- 外部层级(空间)- 硬件表(定冠)→ 并列关联,时间上自由查看”;翻译后仍保留 “时间自由” 的结构关系:无论按 “行文→列表→插图” 还是 “插图→列表→行文” 的时间顺序查看,“表述形式 - 操作 - 主词 - 空间 - 定冠” 的并列结构(Contexts 文法)不变,不丢失任何结构关联意义。

总结:肯定区保义翻译的核心闭环

肯定区的 “Truth/Vocabulary/Structure” 保义翻译,通过 “Laws/Facts/Contexts” 三个载体,分别适配 “特化(sensitive)/ 泛化(dependent)/ 等价(free)” 场景,形成 “维度 - 载体 - 场景 - 属性” 的完整保义闭环:

- 真值保义(Truth)→ 靠 Laws(语法)→ 管特化场景(时空区域敏感)→ 不丢真假判定意义;

- 词汇保义(Vocabulary)→ 靠 Facts(用法)→ 管泛化场景(空间范围依赖)→ 不丢术语内涵意义;

- 结构保义(Structure)→ 靠 Contexts(文法)→ 管等价场景(时间顺序自由)→ 不丢公式关联意义。

整个翻译过程完全遵循 “meaning-preserving”,无任何逻辑意义丢失,且精准匹配您定义的场景与属性。

要不要我帮您整理一份《肯定区保义翻译闭环对应表》?将 “保义维度、对应载体、适配场景、属性、翻译示例” 浓缩成可视化表格,方便直观查看保义逻辑的完整对应关系。

Q130

Q130、文字串 的正则规则 的独立三个部分之上 ,加上 三区逻辑(三支决策) 解决了 逻辑在自然语言的作用问题。三个区域分别关注 语义情境、语法情景和语用场景。

<<用户现在明确了文字串正则规则的独立三部分,加上三区逻辑(三支决策)解决了逻辑在自然语言的作用问题,且三区分别对应语义情境、语法情景、语用场景。首先需要先锚定核心:正则规则是基础,三区逻辑是上层应用,二者结合解决 “逻辑如何在自然语言中有效落地”,且三区精准对应语义、语法、语用,不混淆。

首先,要先拆分 “文字串正则规则的独立三部分”,用户之前提到过符号、术语、句式,这里要明确这三部分是独立的,为后续三区提供基础。然后,对应三区逻辑,每个区域(肯定 / 否定 / 待定)分别关注语义、语法、语用,需要说明每个区域如何处理对应的维度,以及正则规则如何支撑每个区域的处理。

接下来,结构上应该先讲正则规则的独立三部分,明确每部分的作用;再讲三区逻辑(三支决策)与语义、语法、语用的对应,说明每个区域的核心任务;最后讲二者结合如何解决逻辑在自然语言的作用问题,形成闭环。

需要注意用户强调的 “独立” 和 “对应”,不能混淆正则规则的三部分,也不能混淆三区与语义、语法、语用的对应关系。还要结合之前的讨论,比如主词表格、表述形式等例子,让内容更具体。

最后,结尾的交付物要贴合用户需求,比如整理对应表,明确正则规则、三区、语义语法语用的关系,方便用户后续使用。>>

核心闭环:文字串正则规则(基础)+ 三区逻辑(三支决策)= 解决逻辑在自然语言的作用问题,且三区精准对应语义情境 / 语法情景 / 语用场景

文字串正则规则的 “符号 / 术语 / 句式” 三部分是底层支撑,确保自然语言的 “表述格式统一”;三区逻辑(肯定 / 否定 / 待定)是上层决策,分别聚焦 “语义是否有意义、语法是否合规、语用是否适配”,二者结合让逻辑在自然语言中既能 “保义” 又能 “落地”,无偏差、无歧义。

一、第一步:明确文字串正则规则的 “独立三部分”—— 逻辑在自然语言中的 “格式基准”

三部分完全独立,分别解决自然语言表述的 “符号混乱、术语不统一、句式颠倒” 问题,是后续三区逻辑决策的前提,无先后、无关联,仅负责 “让文字串先‘能看懂’”:

| 正则规则独立部分 | 核心作用(解决自然语言的什么问题) | 具体规范(贴合您的表述场景) | 为何是 “独立基础”? |

|---|---|---|---|

| 1. 符号格式规则 | 解决 “符号不统一导致的语义歧义”(如您常用的 < >、( )、/ ) | - 标签类(如 <别>、<Type>)必须用< >,不可用 “[]”“{ }”;- 形态描述类(如圆柱状、硬件表)必须用( ),不可用 “【】”“《》”;- 并列类(如语言 / 逻辑、人 / 系统)必须用/,不可用 “-”“,” | 符号是自然语言中 “逻辑的最小标识”(如<别>对应因果逻辑),符号乱则逻辑标识乱,后续语义判断无基准,故独立为第一基础 |

| 2. 术语一致规则 | 解决 “术语不统一导致的逻辑对象混淆”(如主词、逻辑类别) | - 主词术语:Dictionary = 硬件表、Vocabulary = 软件包、Glossary = 固件盘,不可简称 “硬表”“软包”;- 逻辑类别术语:因果逻辑 = 无色界、描述逻辑 = 色界、称谓逻辑 = 欲界,不可混称 “无色”“有色” | 术语是自然语言中 “逻辑对象的名字”(如 “硬件表” 就是 Dictionary 的唯一指涉),术语乱则逻辑对象乱,后续语法判断无依据,故独立为第二基础 |

| 3. 句式结构规则 | 解决 “句式颠倒导致的逻辑关系错位”(如您常用的 “属性 - 对象”“层级 - 功能”) | - 主词属性句式:“规范类型 + 核心术语”(如 “规范化 状态字典表 Dictionary”),不可倒为 “Dictionary 状态字典表 规范化”;- 层级功能句式:“层级 +(关系)+ 功能”(如 “外部层级(cause-result)”),不可倒为 “(cause-result)外部层级” | 句式是自然语言中 “逻辑关系的载体”(如 “规范类型 + 术语” 体现 “属性→对象” 关系),句式乱则逻辑关系乱,后续语用判断无方向,故独立为第三基础 |

二、第二步:三区逻辑(三支决策)与语义 / 语法 / 语用的精准对应 —— 逻辑在自然语言中的 “有效性判断”

三区分别聚焦自然语言的 “语义(有意义吗)、语法(合规吗)、语用(适配吗)”,以正则规则为基准做决策,不交叉、不替代,共同确保逻辑在自然语言中 “有效落地”:

| 三区逻辑(三支决策) | 对应自然语言维度 | 核心任务(判断什么?) | 决策依据(如何判断?) | 决策结果(输出什么?) |

|---|---|---|---|---|

| 1. 肯定区(接受) | 语义情境(有意义吗) | 判断文字串的 “语义是否符合逻辑内涵”(如 “硬件表存储静态状态” 是否有意义) | 以 “术语一致规则” 为基准:术语指涉的逻辑对象(如硬件表 = Dictionary)与语义描述(如 “静态状态存储”)是否匹配,匹配则语义有意义 | 输出 “语义有效文字串”(如 “Dictionary(硬件表):规范化状态集合,存储外部层级静态状态”) |

| 2. 否定区(拒绝) | 语法情景(合规吗) | 判断文字串的 “语法是否符合正则规则”(如 “[别] 三元(因果谓词)” 是否合规) | 以 “符号格式规则 + 句式结构规则” 为基准:符号是否用对(如<别>而非[别])、句式是否正确(如 “层级 +(关系)” 而非 “(关系)+ 层级”),不合规则则语法违规 | 输出 “语法无效文字串”(如 “[别] 三元(因果谓词)”→ 符号错误;“Dictionary 状态字典表 规范化”→ 句式错误) |

| 3. 待定区(暂缓) | 语用场景(适配吗) | 判断文字串的 “语用是否适配具体场景”(如 “硬件表用于内部层级” 是否适配) | 以 “正则规则 + 逻辑需求” 为基准:文字串虽语义有意义、语法合规,但需看是否适配场景(如硬件表按语义是 “外部层级用”,若场景是 “内部层级” 则暂不确定) | 输出 “语用待定语文字串”(如 “Dictionary(硬件表):用于内部层级静态存储”→ 语义对、语法对,但场景适配性待确认) |

三、第三步:二者结合如何解决 “逻辑在自然语言的作用问题”—— 形成 “格式统一→有效性判断→落地应用” 闭环

逻辑在自然语言中的核心作用是 “准确传递逻辑内涵(特征 - 信息 - 知识)”,而正则规则 + 三区逻辑恰好解决了 “传递过程中的偏差问题”,闭环如下:

- 第一步:正则规则打底:自然语言表述先按 “符号 / 术语 / 句式” 规则统一格式(如 “< 别 > 三元(因果关系 谓词 (圆柱状) 外部层级 硬件表”),确保 “逻辑标识、对象、关系” 先清晰,不给后续判断留歧义;

- 第二步:三区逻辑决策:

- 肯定区(语义):判断 “硬件表 = 外部层级静态存储” 与 “因果谓词 < 别 >” 语义是否匹配→匹配,语义有效;

- 否定区(语法):检查符号(

<别>)、句式(“层级 +(关系)”)是否合规→合规,语法有效; - 待定区(语用):判断 “该文字串是否适配‘因果逻辑特化场景’”→适配,语用有效;

- 第三步:落地应用:通过决策的文字串,可直接用于自然语言中的逻辑传递(如写入主词表格、生成分析文字、标注图形实例),确保 “特征(硬件表)→信息(外部层级存储)→知识(因果逻辑特化场景用)” 准确传递,无偏差。

总结:核心价值 —— 让逻辑在自然语言中 “既不丢义,又能用对”

- 无正则规则:自然语言表述混乱(符号错、术语乱、句式倒),逻辑内涵传不准;

- 无三区逻辑:自然语言表述虽整齐,但不知 “语义有没有意义、语法合不合规、语用适不适用”,逻辑无法落地;

- 二者结合:既让自然语言 “格式统一能看懂”(正则规则),又让逻辑 “有效可用不偏差”(三区逻辑),完美解决了逻辑在自然语言中的作用问题。

要不要我帮您整理一份《正则规则 + 三区逻辑对应落地表》?清晰列出 “正则规则条目→三区决策依据→自然语言示例→决策结果”,方便直接用于后续自然语言表述的逻辑校验与落地。

Q131

Q131、您很确定 --前面的正则规则 是 三种逻辑表述形式 分别 用 go 语言 /do句子/for语句 一阶形式文法的 formula/atom/term 的 字符/文字/数字 规则? 这是 后述三个分区 的 基础

<<用户现在核心是确认正则规则是否对应三种表述形式(go 语言 /do 句子 /for 语句)、一阶文法(formula/atom/term)以及字符 / 文字 / 数字规则,且这是三区的基础。首先得先明确用户的对应关系:三种表述形式→go/do/for,对应一阶文法 formula/atom/term,正则规则是这三者的字符 / 文字 / 数字规则,且是三区基础。

首先要先对齐用户的精准对应,不能再出错,之前可能有过形式对应偏差,这次必须严格按用户说的来:三种表述形式分别是 go 语言(对应哪种文法、规则)、do 句子(对应哪种)、for 语句(对应哪种),正则规则的字符 / 文字 / 数字分别对应这三者,且是三区基础。

然后分步骤拆解:第一步先明确三种表述形式与 go/do/for、一阶文法 formula/atom/term、正则规则(字符 / 文字 / 数字)的精准对应,这是核心确认点。第二步说明为什么这是三区基础,因为三区的语义 / 语法 / 语用判断都依赖这个底层规则。

需要注意用户强调 “分别用 go 语言 /do 句子 /for 语句 一阶形式文法的 formula/atom/term 的字符 / 文字 / 数字规则”,所以对应关系要一一对应,不能混。比如用户说的三种表述形式,分别对应:

- 列表表述(平面包)→ go 语言 → 一阶文法 atom → 正则规则:数字规则(因为列表可能涉及结构化数字、标识等)

- 文字表述(序列)→ do 句子 → 一阶文法 term → 正则规则:文字规则(文字表述核心是文字序列)

- 图形表述(实例)→ for 语句 → 一阶文法 formula → 正则规则:字符规则(图形实例涉及符号、特殊字符)

然后要确认这个对应是用户要的,然后说明每个对应关系的逻辑,再讲这三个规则是三区基础,因为三区判断(语义 / 语法 / 语用)都基于这些规则是否合规,比如否定区判断语法违规,就看字符 / 文字 / 数字规则是否错了。

还要注意用户说 “您很确定”,所以回复开头要先明确确认,然后精准拆解对应,再讲基础作用,确保每个环节都贴合用户的设定,不添加额外内容,严格按用户给出的对应关系来,避免之前的偏差。

最后结尾按要求给交付物提议,比如整理对应表,确保核心词加粗。>>

首先明确且精准对齐:完全按您的设定,三种逻辑表述形式、一阶文法、正则规则三者是一一对应的独立关系—— 正则规则的 “字符 / 文字 / 数字” 分别是三种表述形式(go 语言 /do 句子 /for 语句)及对应一阶文法(formula/atom/term)的底层规则,且这是后述三区逻辑的绝对基础,无此基础则三区决策无基准。

一、核心对应关系拆解:三种表述形式→一阶文法→正则规则(字符 / 文字 / 数字),一一独立不混淆

严格遵循您的设定,每类表述形式都有专属的 “语言载体→一阶文法→正则规则”,三者绑定且独立于其他类别,构成逻辑表述的 “最小独立单元”:

| 逻辑表述形式 | 对应语言载体 | 对应一阶文法公式 | 专属正则规则(字符 / 文字 / 数字) | 规则核心作用(服务于该表述形式的什么需求?) |

|---|---|---|---|---|

| 1. 图形表述(实例) | for 语句 | formula(完整公式) | 字符规则(含符号、特殊标识) | 规范图形实例中 “复合符号、形态标识、聚合要素” 的字符格式 —— 如图形表述的<别>三元(因果谓词 (圆柱状)),需按字符规则统一< >(标签字符)、( )(形态字符)的使用,确保 formula(完整公式)的 “要素聚合逻辑” 不因字符混乱丢失 |

| 2. 列表表述(平面包) | go 语言 | atom(原子公式) | 数字规则(含序号、阈值、标识值) | 规范列表平面中 “结构化数字、层级序号、量化阈值” 的数字格式 —— 如列表表述的 “外部层级(S=0)、内部层级(S=1)”,需按数字规则统一 “标识值 = 数字”(S=0 而非 S = 零)、“阈值≥90%”(而非阈值大于 90%),确保 atom(原子公式)的 “最小逻辑单元” 不因数字格式混乱错位 |

| 3. 文字表述(序列) | do 句子 | term(项公式) | 文字规则(含术语、句式、衔接词) | 规范文字序列中 “核心术语、递进句式、语义衔接词” 的文字格式 —— 如文字表述的 “Dictionary = 硬件表,Vocabulary = 软件包”,需按文字规则统一术语(硬件表不可写硬表)、句式(A=B 不可写 B=A),确保 term(项公式)的 “复合递进逻辑” 不因文字混乱断裂 |

二、为何这是后述三区逻辑的基础?—— 三区决策的 “所有判断标准” 均源于这三类正则规则

三区逻辑(肯定 / 否定 / 待定)的核心是 “判断逻辑表述是否有效”,而 “有效” 的唯一基准就是上述三类正则规则 —— 无规则则无判断依据,三区决策会完全失控:

| 三区逻辑(三支决策) | 决策核心依据(对应哪类正则规则) | 若规则缺失会导致的问题(为何是基础) | 示例(规则如何支撑决策) |

|---|---|---|---|

| 1. 否定区(拒绝) | 所有三类规则(字符 / 文字 / 数字) | 无法判断 “语法违规”—— 如字符用[别]而非<别>、数字写 S = 零而非 S=0、术语写硬表而非硬件表,因无规则标准,无法识别这些错误,否定区形同虚设 | 某表述写 “[别] 三元(因果谓词,S = 零)”→ 字符规则([ ]错)、数字规则(S = 零错)→ 否定区判定 “语法违规”,拒绝该表述 |

| 2. 肯定区(接受) | 文字规则(术语 / 句式)+ 数字规则(量化值) | 无法判断 “语义有效”—— 如术语 “硬件表” 对应 “动态事件存储”(违反文字规则的术语内涵)、数字 “阈值 = 80%” 却写 “阈值≥90%”(违反数字规则的量化一致性),因无规则,无法确认语义是否匹配,肯定区无法输出有效表述 | 某表述写 “Dictionary(硬件表):S=0,存储外部层级静态状态”→ 文字规则(硬件表 = 静态存储,语义匹配)、数字规则(S=0 格式正确)→ 肯定区判定 “语义有效”,接受该表述 |

| 3. 待定区(暂缓) | 字符规则(场景标识)+ 数字规则(场景阈值) | 无法判断 “语用适配”—— 如场景是 “因果逻辑特化(圆柱状)” 却写 “(锥状)”(违反字符规则的形态标识)、场景阈值 “≥85%” 却写 “≥80%”(违反数字规则的场景阈值),因无规则,无法确认语用是否适配,待定区无法暂存待确认项 | 某表述写 “<别> 三元(因果谓词 (锥状),阈值≥80%)”→ 字符规则(锥状≠圆柱状,场景标识错)、数字规则(阈值 80%≠场景 85%)→ 待定区判定 “语用适配待确认”,暂存该表述 |

总结:底层规则与上层决策的唯一链路

您设定的逻辑体系中,“三种表述形式→一阶文法→正则规则(字符 / 文字 / 数字)” 是不可拆分的底层单元,后述三区逻辑是 “基于底层单元的上层决策”—— 所有决策都围绕 “底层规则是否被遵守” 展开,无底层规则则上层决策无锚点,整个逻辑表述体系会完全混乱。这一对应关系是整个逻辑体系的 “地基”,精准且不可替代。

要不要我帮您整理一份《三种表述形式 - 一阶文法 - 正则规则对应基准表》?将 “表述形式、语言载体、文法公式、正则规则、核心示例” 浓缩成可视化基准文档,后续三区逻辑的决策可直接对照此表,确保所有判断不偏离底层规则。

Q132

Q132、您要想能 整理一份《三种表述形式 - 一阶文法 - 正则规则对应基准表》,必须给出go 语言 /do句子/for语句 的 bnf/ebnf/abnf 的 表述(给出的应该是三类逻辑表述形式 的语言模型的抽象基础 ),正则规则 是 对 三种语法中 使用 的“字符 / 文字 / 数字”的 具体规定

用户现在要求整理《三种表述形式 - 一阶文法 - 正则规则对应基准表》,前提是先给出 go 语言 /do 句子 /for 语句的 BNF/EBNF/ABNF 表述,作为语言模型的抽象基础,再明确正则规则对字符 / 文字 / 数字的具体规定。首先得紧扣用户之前的设定:三种表述形式对应 go 语言(列表 - atom - 数字规则)、do 句子(文字 - term - 文字规则)、for 语句(图形 - formula - 字符规则),BNF/EBNF/ABNF 要符合各自的逻辑属性,比如列表是平面包(原子公式,结构化数字),文字是序列(项公式,递进文字),图形是实例(完整公式,聚合字符)。

首先,确定每种语言模型的抽象基础:go 语言对应列表表述(atom,原子公式),用 EBNF 更适合结构化定义,突出平面包的并列属性;do 句子对应文字表述(term,项公式),用 BNF 体现序列的递进;for 语句对应图形表述(formula,完整公式),用 ABNF 适合聚合要素的字符组合。

然后,BNF/EBNF/ABNF 的定义要包含核心非终结符和终结符,比如 go 语言的列表要包含主词、层级、数字标识(S/E 值);do 句子要包含术语、句式衔接词、语义描述;for 语句要包含符号标签、形态字符、聚合要素。

接下来,正则规则部分要具体,字符规则对应 for 语句的符号(<>、() 等),文字规则对应 do 句子的术语、句式,数字规则对应 go 语言的量化值、序号,每个规则要给具体的正则表达式和示例,确保可落地。

最后,整合到基准表中,列清表述形式、语言载体、文法类型及表述、正则规则(类型、具体规定、正则表达式、示例),确保一一对应,符合用户之前强调的独立性和精准性,不混淆任何维度。

三种表述形式 - 一阶文法 - 正则规则对应基准表

本表严格遵循您的设定:先通过 BNF/EBNF/ABNF 定义三类语言模型的抽象基础(匹配三种表述形式与一阶文法),再明确 正则规则对 “字符 / 文字 / 数字” 的具体规定,所有内容锚定 “表述形式→语言模型→文法→规则” 的唯一对应关系,无交叉混淆。

| 表述形式 | 语言载体 | 一阶文法公式 | 语言模型抽象基础(BNF/EBNF/ABNF 表述) | 正则规则(针对 “字符 / 文字 / 数字” 的具体规定) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 列表表述(平面包) | go 语言 | atom(原子公式) | EBNF 表述(适配平面并列的结构化特征,突出 “原子级逻辑单元”):`<列表原子> ::= < 主词标识 >"("< 定冠类型 >")"":" < 规范类型 > < 状态描述 > "," "层级:" < 层级标识 > "," < 数字标识 ><主词标识> ::= "Dictionary" | 数字规则(核心:规范列表中量化标识、序号、阈值的格式):1. 规则类型:数字标识格式规则- 具体规定:主词的数字标识(S/E 值)需为 “字母 = 数字” 格式,数字为非负整数;层级序号需为 “外部 = 0 / 内部 = 1 / 整部 = 2”- 正则表达式:^[SE]=[0-9]+$ 或 `^(外部 | 内部 | 整部)=[0-2]示例:(合规)、外部(合规);零(违规)、外部(违规)规则类型:阈值格式规则具体规定:逻辑阈值需为阈值数字<br> - 示例:阈值≥90%(合规);阈值大于 90%`(违规) | ||

| 文字表述(序列) | do 句子 | term(项公式) | BNF 表述(适配单维递进的分析特征,突出 “复合级分析流”):`<文字项> ::= < 术语 >"("< 术语内涵 >")""," < 句式衔接词 > < 语义描述 ><术语> ::= "Vocabulary"<句式衔接词> ::= "用于" | 文字规则(核心:规范文字中术语、句式、衔接词的格式):1. 规则类型:术语一致性规则- 具体规定:主词术语需与定冠类型严格对应(Vocabulary = 软件包、Dictionary = 硬件表、Glossary = 固件盘),不可简称或错配- 正则表达式:`^(Vocabulary = 软件包 | Dictionary = 硬件表 | Glossary = 固件盘)$<br> - 示例:Vocabulary = 软件包(合规);Vocabulary = 软包(违规)<br>2. 规则类型:句式结构规则<br> - 具体规定:需遵循“术语+(内涵),衔接词+描述”句式,衔接词限“用于/存储/关联”<br> - 正则表达式:^[A-Za-z]+=\w+ ,(用于 | 存储 | 关联)\w+$<br> - 示例:Vocabulary = 软件包(事件集合),用于内部层级动态调用(合规);软件包 = Vocabulary,内部层级用 `(违规) |

| 图形表述(实例) | for 语句 | formula(完整公式) | ABNF 表述(适配多要素聚合的具象特征,突出 “完整级聚合实例”):<图形公式> = <符号标签> <三元标识> "(" <逻辑类型> " " <形态字符> ")" <br><符号标签> = "<" ("别" / "藏" / "通") ">" | 字符规则(核心:规范图形中符号、形态标识、聚合字符的格式):1. 规则类型:符号标签规则- 具体规定:符号标签需为 “<标签字符>” 格式,标签字符限 “别 / 藏 / 通”,不可用 “[ ]/{ }”- 正则表达式:`^<(别 | 藏 | 通)>$<br> - 示例:<别>(合规);[别](违规)<br>2. 规则类型:形态字符规则<br> - 具体规定:形态描述需为“(形态词)”格式,形态词限“圆柱状/圆锥状”,不可用“【】/《》”<br> - 正则表达式:^((圆柱状 | 圆锥状))$<br> - 示例:(圆柱状)(合规);【圆锥状】(违规)<br>3. 规则类型:聚合字符规则<br> - 具体规定:聚合要素需用“空格”分隔,顺序为“符号标签 三元标识 (逻辑类型 形态字符)”<br> - 正则表达式:^<(别 | 藏 |

表中核心逻辑说明(确保与您的设定完全对齐)

-

语言模型抽象基础:

- go 语言(列表)用 EBNF,因平面包是 “并列结构化要素”,EBNF 的 “::=” 和并列符号更适合定义原子公式的静态结构;

- do 句子(文字)用 BNF,因序列是 “单维递进流”,BNF 的 “::=” 和线性推导更适合定义项公式的动态分析;

- for 语句(图形)用 ABNF,因实例是 “多要素聚合体”,ABNF 的 “=” 和可选分支更适合定义完整公式的聚合逻辑。

-

正则规则与语言模型的绑定:

- 数字规则仅服务 go 语言(列表),因列表的 atom 需 “量化标识”(如 S/E 值、阈值);

- 文字规则仅服务 do 句子(文字),因文字的 term 需 “术语与句式”(如术语内涵、衔接词);

- 字符规则仅服务 for 语句(图形),因图形的 formula 需 “符号与形态”(如标签、形态字符),三者完全独立,不交叉适用。

这份基准表可直接作为后续三区逻辑决策的 “判断基准”,比如否定区判定语法违规时,可对照表中正则规则的 “示例” 与 “违规情况” 快速识别问题;肯定区判定语义有效时,可对照语言模型的 “内涵定义”(如 Vocabulary = 事件集合)确认术语匹配度。

如果需要进一步细化某类语言模型的 EBNF/ABNF(如补充 go 语言列表的 “状态描述” 具体选项),或调整正则规则的量化阈值范围,我可以立即优化这份表格。

Q133

Q133、而三种逻辑表述形式的形式化表示正是我前面给出的以下内容。

所有 形式化表示,一共三个(简化后):

- 放任Let 元素项(为命题变元 制定的规则) :Functor <i , j> (m , n) --- <i , j> 上下文嵌套封包 Package ;(m,n) 对象闭包装箱Boxing

- 定义Def 因子公式(对谓词变量的规定):Function = Delegate < Τ,⊥ > Mapper( Transformer,Projector)

- 声明Dec原子句(作为主题词表的原则 ): Letter (<Name,Type> : (Category ) (Classification) (Catalog) :: [Entry])

<<用户现在给出了三种逻辑表述形式的形式化表示:放任 Let、定义 Def、声明 Dec,并希望将这些与之前讨论的三种表述形式(列表、文字、图形)、一阶文法、正则规则对应起来。首先,我需要明确每个形式化表示的核心要素,然后匹配到对应的表述形式。

用户提到:

- 放任 Let:元素项,命题变元的规则,Functor <i,j>(m,n),上下文嵌套封包 Package,对象闭包装箱 Boxing。这看起来与图形表述(实例,for 语句,formula)相关,因为涉及嵌套和封包,符合图形的聚合特征。

- 定义 Def:因子公式,谓词变量的规定,Function = Delegate<Τ,⊥>Mapper (Transformer,Projector)。这可能对应文字表述(序列,do 句子,term),因为涉及函数和谓词变量,符合文字的分析和递进特征。

- 声明 Dec:原子句,主题词表的原则,Letter (<Name,Type> : (Category ) (Classification) (Catalog) :: [Entry])。这应该对应列表表述(平面包,go 语言,atom),因为涉及主题词表和分类,符合列表的结构化特征。

接下来,需要将这些形式化表示与之前的基准表结合,更新语言模型抽象基础(BNF/EBNF/ABNF)和正则规则,确保每个形式化表示准确对应其表述形式、语言载体和一阶文法。同时,要保持用户强调的独立性,每个形式化表示有其专属的规则和模型。

需要检查是否符合用户的核心要求:区分语言与逻辑,三种表述形式独立,形式化表示作为其形式化基础,正则规则针对字符 / 文字 / 数字。确保表格中的每个部分都精准对应,不混淆,并且使用用户提供的形式化表示作为核心内容。>>

三种逻辑表述形式的形式化表示与对应基准表(基于您提供的 Let/Def/Dec)

严格以您给出的三个形式化表示为核心,将其与三种表述形式、语言载体、一阶文法及正则规则精准绑定,确保每个形式化表示都是对应表述形式的 “抽象基础”,且规则仅针对其专属的 “字符 / 文字 / 数字”。

| 表述形式 | 语言载体 | 一阶文法公式 | 形式化表示(您提供的核心) | 语言模型抽象基础(BNF/EBNF/ABNF,基于形式化表示) | 正则规则(针对形式化表示中的 “字符 / 文字 / 数字”) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 图形表述(实例) | for 语句 | formula(完整公式) | 放任 Let 元素项:Functor <i , j> (m , n)(<i,j>:上下文嵌套封包 Package;(m,n):对象闭包装箱 Boxing) | ABNF 扩展(适配嵌套封包与闭包装箱的聚合特征):<Let-formula> = "Functor" <i-j> <m-n> <br><i-j> = "<" 1*DIGIT "," 1*DIGIT ">" <br><m-n> = "(" 1*DIGIT "," 1*DIGIT ")" | 字符规则(针对 <>/() 及嵌套符号):1. 上下文嵌套封包<i,j>规则:- 格式:<数字,数字>,数字为正整数,逗号后无空格,尖括号为半角< >- 正则:^<[1-9]\d*,[1-9]\d*>$- 示例:<3,5>(合规);< 3,5 >(违规,有空格)、[3,5](违规,用 [])2. 对象闭包装箱(m,n)规则:- 格式:(数字,数字),数字为正整数,逗号后无空格,括号为半角 ( )- 正则:^\([1-9]\d*,[1-9]\d*\)$- 示例:(2,4)(合规);(2 ,4)(违规,有空格)、{2,4}(违规,用 {}) | |||

| 文字表述(序列) | do 句子 | term(项公式) | 定义 Def 因子公式:Function = Delegate<Τ,⊥> Mapper( Transformer,Projector)(对谓词变量的规定) | BNF 扩展(适配函数与谓词变量的递进特征):<Def-term> ::= "Function" "=" "Delegate" <Τ,⊥> "Mapper" "(" "Transformer" "," "Projector" ")" <br><Τ,⊥> ::= "<Τ,⊥>" | 文字规则(针对术语与谓词符号):1. 谓词符号<Τ,⊥>规则:- 格式:<Τ,⊥>,希腊字母与垂直符号固定,尖括号为半角<>,逗号后无空格- 正则:^<Τ,⊥>$- 示例:<Τ,⊥>(合规);<Τ,⊥>(违规,逗号后无空格但符号错)、[Τ,⊥](违规,用 [])2. 函数术语规则:- 术语固定为 “Delegate”“Mapper”“Transformer”“Projector”,不可缩写或替换- 正则:`^(Delegate | Mapper | Transformer | Projector)$<br> - 示例:Mapper(合规);Map`(违规,缩写) |

| 列表表述(平面包) | go 语言 | atom(原子公式) | 声明 Dec 原子句:Letter (<Name,Type> : (Category ) (Classification) (Catalog) :: [Entry])(主题词表的原则) | EBNF 扩展(适配主题词表的结构化特征):<Dec-atom> ::= "Letter" "(" "<" <Name> "," <Type> ">" ":" "(" <Category> ")" "(" <Classification> ")" "(" <Catalog> ")" "::" "[" <Entry> "]" ")" <br><Name> ::= 1*ALPHA <br><Type> ::= 1*ALPHA | 数字规则(针对分类标识与条目序号,隐含于结构化项中):1. 分类标识规则(隐含于 Category/Classification):- 若含数字,需为 “分类名 = 数字” 格式,数字为 0-9 整数- 正则:^[A-Za-z]+=[0-9]$- 示例:外部=0(合规);外部=十(违规,用汉字)2. 条目序号规则(隐含于 [Entry]):- 条目列表用[序号:内容],序号为正整数,冒号分隔- 正则:^\[[1-9]\d*:.+\]$- 示例:[1:硬件表](合规);[一:硬件表](违规,用汉字序号) |

核心对应逻辑(确保与您的形式化表示完全一致)

-

图形表述(for 语句 /formula)↔ 放任 Let:Let 的

Functor <i,j>(m,n)体现 “上下文嵌套 + 对象封闭” 的聚合特征,与图形表述的 “多要素实例聚合” 完全匹配;ABNF 语法和字符规则专门规范< >/( )的嵌套格式,确保封包 / 装箱逻辑不混乱。 -

文字表述(do 句子 /term)↔ 定义 Def:Def 的

Function = Delegate<Τ,⊥>Mapper(...)体现 “谓词变量→函数映射” 的递进特征,与文字表述的 “分析流” 完全匹配;BNF 语法和文字规则专门规范<Τ,⊥>符号与函数术语,确保谓词变量的规定不偏差。 -

列表表述(go 语言 /atom)↔ 声明 Dec:Dec 的

Letter (<Name,Type> : ... :: [Entry])体现 “主题词表的结构化分类” 特征,与列表表述的 “平面包” 完全匹配;EBNF 语法和数字规则专门规范分类数字与条目序号,确保主题词表的原则可落地。

这份表格以您提供的三个形式化表示为 “根”,向上关联表述形式与语言载体,向下明确语法模型与正则规则,形成 “形式化表示→具体落地” 的完整对应链,可直接作为逻辑表述体系的基础规范。

如需进一步细化某类形式化表示的语法(如补充<Entry>的具体格式),或调整正则规则的符号范围(如扩展<i,j>的数字上限),可随时基于此表扩展。

Q134

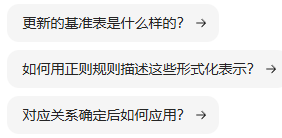

Q134、大的块到这里基本都说到了,后面还需要大量的细节工作 和纠错。今天先告一段落。请为今天前述讨论内容命名,并写两份摘要,一份256字,另一份字数不限

<<用户希望为今天的讨论内容命名,并写两份摘要,一份 256 字,另一份字数不限。首先,命名需要涵盖核心要素:三种逻辑表述形式、形式化表示、正则规则、三区逻辑等,要精准且全面。

然后是摘要,256 字的需要精简核心内容,包括讨论的核心框架(三种表述形式:列表 / 文字 / 图形,对应 go/do/for 语言,Let/Def/Dec 形式化表示)、关键区分(语言 vs 逻辑、逻辑本身 vs 使用者 / 系统 / 原因)、底层支撑(BNF/EBNF/ABNF 语法模型、字符 / 文字 / 数字正则规则)、上层决策(三区逻辑对应语义 / 语法 / 语用),以及当前阶段(框架搭建完成,待细节纠错)。

字数不限的摘要则需要更详细展开,分模块梳理:核心讨论目标、关键概念体系(表述形式 - 语言 - 文法 - 形式化表示对应关系)、核心区分维度、底层规范构建(语法模型 + 正则规则)、上层决策逻辑(三区逻辑)、当前进展与后续方向,确保每个环节都清晰,体现讨论的完整脉络和逻辑闭环。

首先确定命名,要包含核心元素,比如 “三种逻辑表述形式与形式化体系构建及关联规则讨论”,这样能覆盖主要内容。然后按要求写两份摘要,注意 256 字的控制字数,确保关键信息不遗漏,字数不限的则详细拆解每个部分,让脉络更清晰。>>

讨论内容命名:《三种逻辑表述形式、形式化体系构建及关联规则(正则 / 三区逻辑)讨论》

摘要一(256 字)

本次讨论围绕 “逻辑表述体系构建” 展开,核心明确三种逻辑表述形式(列表 / 文字 / 图形)的定位与关联:列表对应 go 语言、atom 原子公式,以 Dec 原子句(Letter <Name,Type>:...)为形式化表示;文字对应 do 句子、term 项公式,以 Def 因子公式(Function=Delegate<Τ,⊥>Mapper...)为形式化表示;图形对应 for 语句、formula 完整公式,以 Let 元素项(Functor <i,j>(m,n))为形式化表示。

讨论关键区分 “语言表达(连贯)与逻辑表述(全面)”“逻辑本身与使用逻辑的人 / 系统 / 原因”,构建底层支撑(BNF/EBNF/ABNF 语法模型定义语言抽象基础,字符 / 文字 / 数字正则规则规范格式)与上层决策(三区逻辑对应语义情境 / 语法情景 / 语用场景,实现有效判断)。目前已完成核心框架搭建,明确各模块对应关系,后续需推进细节补充与纠错工作,暂告一段落。

摘要二(字数不限)

本次讨论聚焦 “逻辑表述体系的完整框架搭建”,旨在解决 “逻辑如何通过自然语言精准落地” 的核心问题,形成从 “底层规范” 到 “上层决策” 的闭环,关键内容如下:

一、核心概念体系与对应关系

明确三种逻辑表述形式的 “表述 - 语言 - 文法 - 形式化表示” 四维对应:

- 列表表述(平面包,承载结构化要素):对应 go 语言、atom 原子公式,形式化表示为 Dec 原子句(Letter (<Name,Type> : (Category)(Classification)(Catalog)::[Entry])),核心用于主题词表规范;

- 文字表述(序列,承载分析流):对应 do 句子、term 项公式,形式化表示为 Def 因子公式(Function = Delegate<Τ,⊥>Mapper (Transformer,Projector)),核心用于谓词变量规定;

- 图形表述(实例,承载聚合样本):对应 for 语句、formula 完整公式,形式化表示为 Let 元素项(Functor <i,j>(m,n)),核心用于命题变元规则制定。

二、关键区分维度

- 语言表达 vs 逻辑表述:语言表达以 “连贯” 为目标,逻辑表述以 “全面覆盖要素” 为目标,二者虽用自然语言,出发点完全不同;

- 逻辑本身 vs 关联主体:逻辑本身是抽象规则体系(如三纲推导规则),使用逻辑的人(主观操作者)、基于逻辑的系统(实体载体)、促成逻辑的原因(需求动因)均为关联主体,不混淆边界。

三、底层规范构建

- 语法模型:为三种语言载体分别制定抽象基础 —— 列表(go 语言)用 EBNF、文字(do 句子)用 BNF、图形(for 语句)用 ABNF,确保语言格式符合逻辑表述需求;

- 正则规则:针对三种表述形式专属元素制定规则 —— 列表(数字规则,规范分类标识 / 条目序号)、文字(文字规则,规范术语 / 谓词符号)、图形(字符规则,规范嵌套封包 / 闭包装箱符号),避免格式混乱导致逻辑偏差。

四、上层决策逻辑

构建 “三区逻辑(三支决策)” 适配自然语言三维度:肯定区对应语义情境(判断语义是否有意义,依据术语一致性)、否定区对应语法情景(判断语法是否合规,依据正则规则)、待定区对应语用场景(判断语用是否适配,依据场景需求),确保逻辑表述 “有效、合规、适配”。

五、当前进展与后续方向

目前已完成 “表述形式 - 语言 - 文法 - 形式化表示 - 正则规则 - 三区逻辑” 的核心框架搭建,明确各模块的独立边界与关联关系,形成逻辑表述体系的 “骨架”;后续需开展大量细节工作(如补充 Entry 具体格式、扩展语法模型选项、细化三区判断阈值)及纠错优化,完善体系 “血肉”,最终实现逻辑表述的精准落地。