解码数据结构树

树的基本概念与核心术语

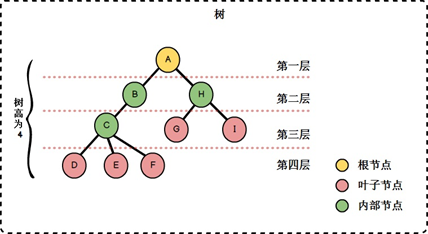

树是计算机科学中重要的非线性数据结构,其逻辑关系呈 “一对多” 层次结构,广泛应用于层级数据组织(如公司架构、族谱、文件系统)。

树的定义

树是由n(n≥0)个节点组成的有限集,分为两种情况:

空树:n=0,即没有任何节点的树;

非空树:需满足两个条件:

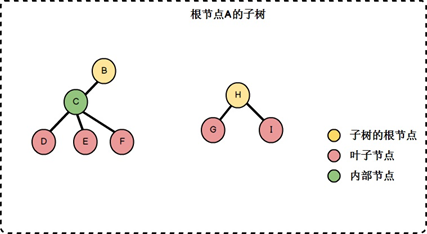

- 存在唯一的 “顶层” 节点,称为根节点(Root),它没有直接前驱(没有 “父节点”);

- 除根节点外,其余节点可分为

m(m≥0)个互不相交的有限集T₁、T₂、…、Tₘ,每个集合本身也是一棵树,称为根节点的子树(Subtree)。

树的术语(结合 “家族树” )

|  |

| 术语 | 定义(通俗解释) | 例子 |

|---|---|---|

| 双亲 / 孩子 | 若节点 A 是子树 T 的根,则 A 是 T 中所有节点的双亲(Parent),T 中节点是 A 的孩子(Child) | 家族中父母与子女的关系,如根节点 A 有子树 T₁(根为 B),则 A 是 B 的双亲,B 是 A 的孩子 |

| 兄弟 | 同一双亲的多个孩子之间互称兄弟(Sibling) | 同一父母的子女,如 A 的孩子 B 和 H 是兄弟 |

| 祖先 / 子孙 | 从根到某节点的路径上所有节点是该节点的祖先;某节点子树中的所有节点是该节点的子孙 | 节点 D 的祖先为 A、B、C(路径 A→B→C→D);B 的子孙为 C、D、E、F |

| 度 | 节点拥有的子树数量(即孩子数量) | 节点 A 有 2 个孩子(B、H),则 A 的度为 2;叶子节点度为 0 |

| 叶子节点 | 度为 0 的节点(没有孩子,是 “最底层” 节点),也叫终端节点 | 节点 D、E、F、G、I(没有子树) |

| 分支节点 | 度不为 0 的节点(有至少一个孩子),也叫非终端节点(根节点可能是分支节点) | 节点 A、B、H、C(都有子树) |

| 层次 | 根节点为第 1 层,其子节点为第 2 层,以此类推(部分教材从 0 层开始,需注意场景) | 根 A(1 层)→ 孩子 B、H(2 层)→ 孙子 C、G(3 层)→ 曾孙 D、E、F、I(4 层) |

| 深度 / 高度 | 树的最大层次(即 “最深” 节点的层次),深度和高度在树中通常同义 | 上述树的最大层次是 4,故深度(高度)为 4 |

二叉树的定义与常见类型

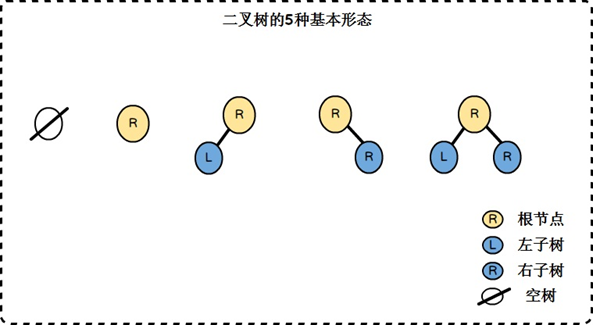

二叉树是树的特殊形式,也是实际应用中最广泛的树结构,其核心特点是 “有序” 且 “子树数量有限”。

二叉树的定义

二叉树是n(n≥0)个节点的有限集,每个节点至多有 2 棵子树(度≤2),且子树有明确的左右顺序 —— 分别称为左子树(Left Subtree) 和右子树(Right Subtree),即使只有一棵子树,也需区分 “左” 或 “右”。

-

空二叉树:

n=0; -

非空二叉树:可分为 5 种基本形态:

常见二叉树类型

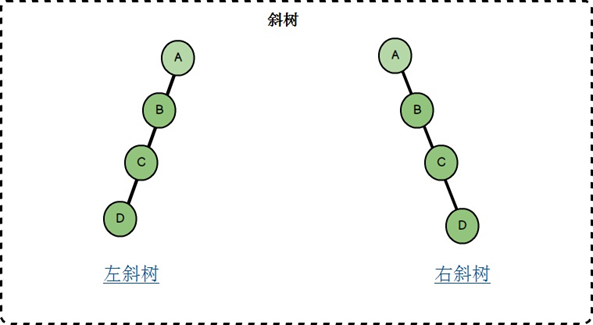

斜树

- 所有节点都只有左子树(左斜树)或只有右子树(右斜树),本质上退化为线性结构(类似链表),无法体现二叉树的高效性。

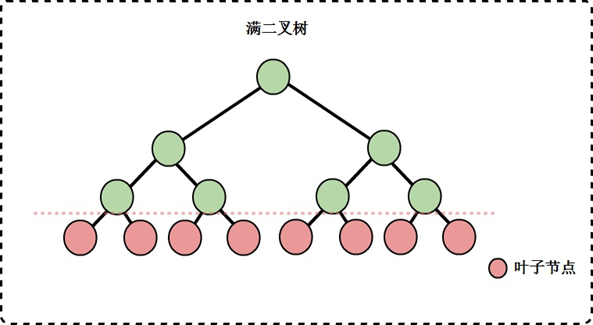

满二叉树

-

定义:高度为

h的二叉树,节点总数为2ʰ - 1(每一层的节点数都达到最大值); -

特点:

- 所有分支节点的度均为 2(每个节点都有左、右子树);

- 叶子节点全部集中在最底层(第

h层); - 满二叉树的节点数是同高度二叉树中最多的。

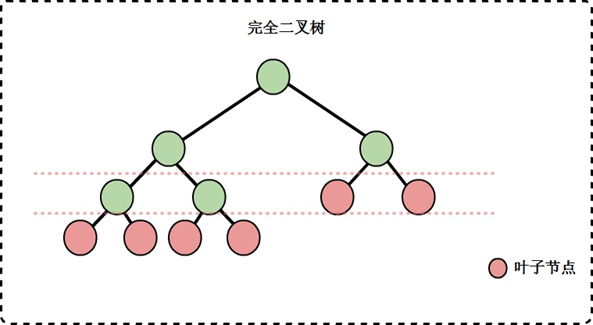

完全二叉树

-

定义:按 “从上到下、从左到右” 的顺序给节点编号,若编号为

i的节点与 “高度相同的满二叉树” 中编号i的节点位置完全一致,则为完全二叉树; -

核心特点:

- 只有最底层的节点可能不满,且最底层的叶子节点全部集中在左侧;

- 除最底层外,其他层的节点数均为最大值(即满二叉树的对应层节点数);

-

关系:满二叉树一定是完全二叉树,但完全二叉树不一定是满二叉树

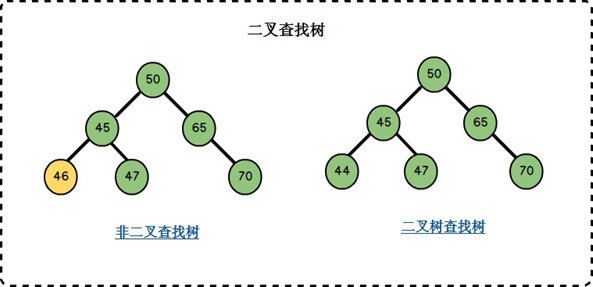

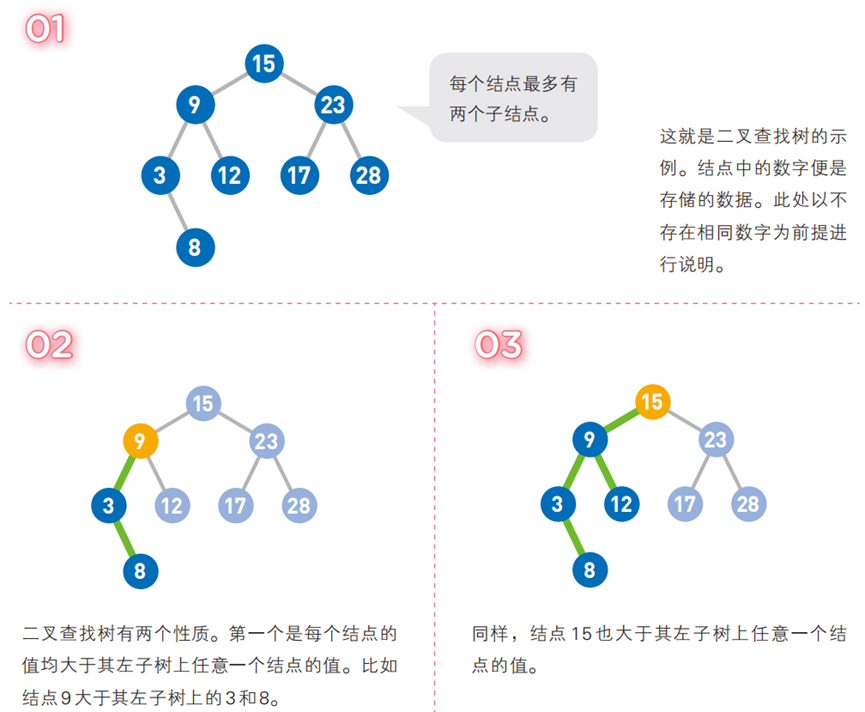

二叉查找树(BST,Binary Search Tree)

又称二叉排序树,是 “支持高效查找、插入、删除” 的二叉树,核心是节点键值(key)的有序性:

-

性质:

- 若左子树非空,则左子树中所有节点的键值 < 根节点的键值;

- 若右子树非空,则右子树中所有节点的键值 > 根节点的键值;

- 左、右子树也分别是二叉查找树(递归性质);

- 节点键值唯一(无重复)。

-

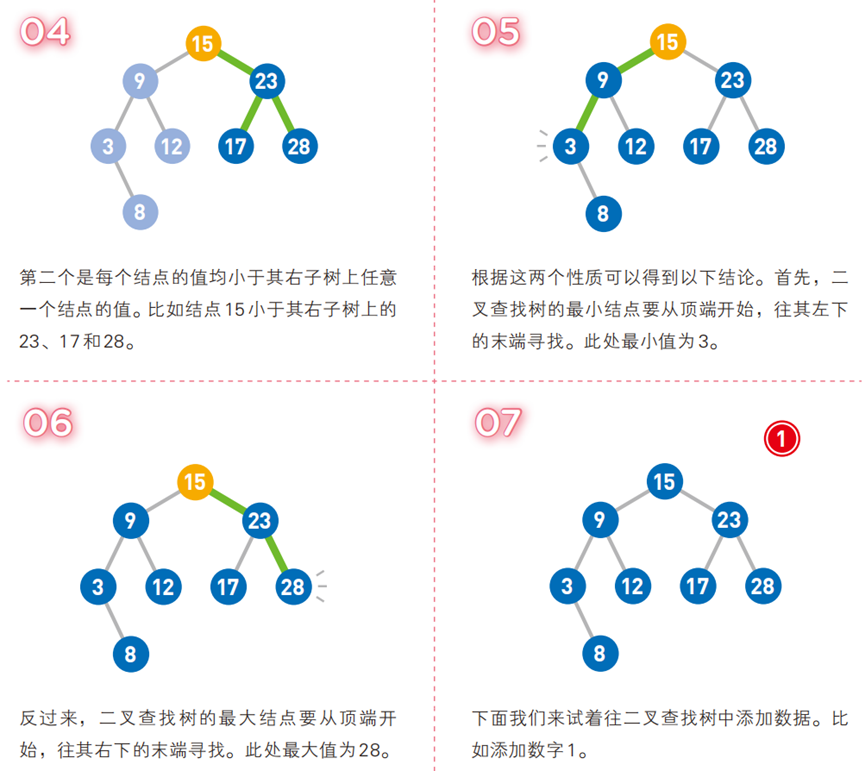

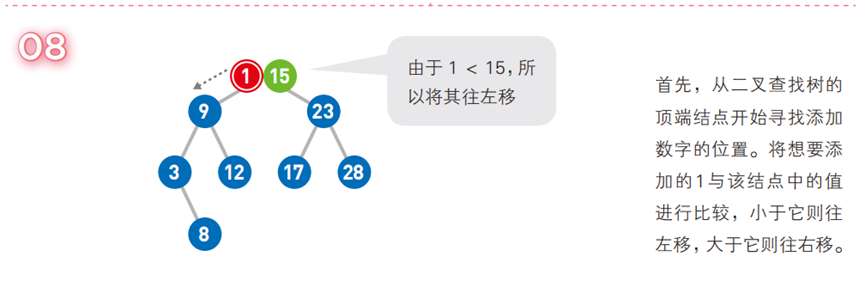

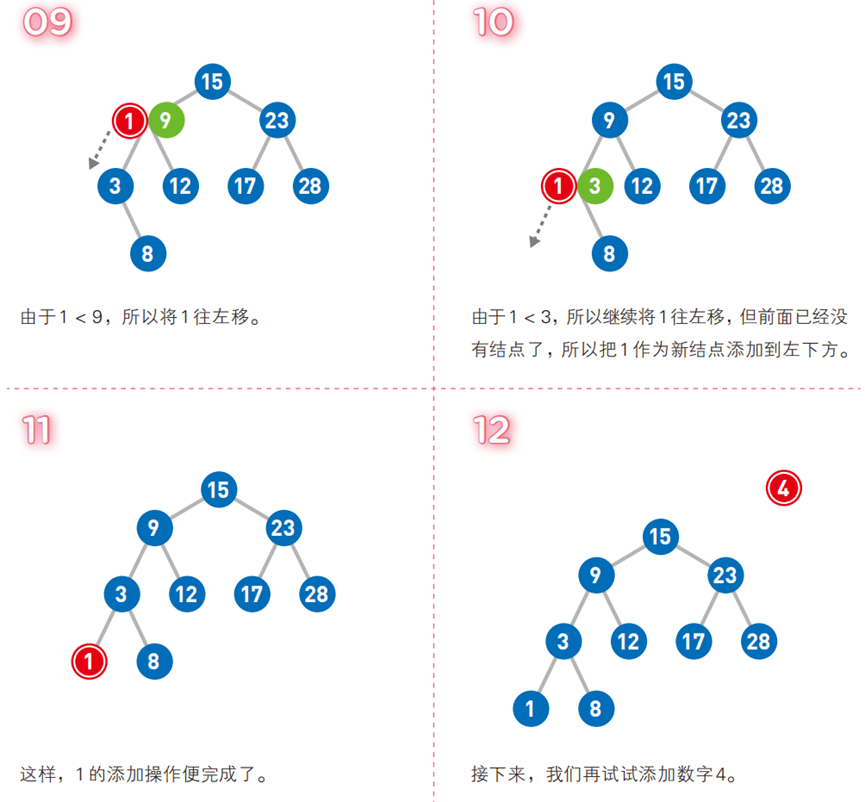

图解二叉排序树与操作示例

-

优势:查找、插入、删除的平均时间复杂度为

O(logn)(类似二分查找);若退化为斜树,时间复杂度会变为O(n)(需平衡二叉树优化)。

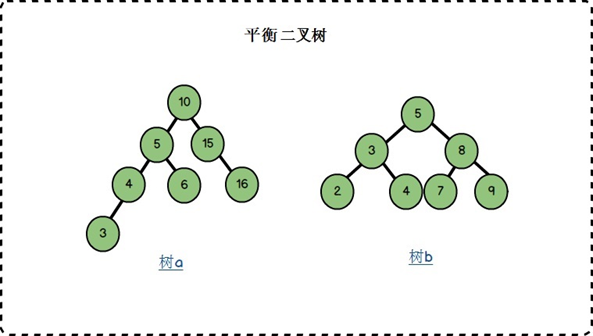

平衡二叉树(AVL 树)

为解决二叉查找树退化为斜树的问题,平衡二叉树在 BST 的基础上增加了 “平衡条件”:

-

定义:树中任意节点的左子树深度与右子树深度之差(平衡因子)的绝对值 ≤ 1(平衡因子 = 左子树深度 - 右子树深度,取值为 - 1、0、1);

-

特点:始终保持树的 “平衡”,确保查找、插入、删除的时间复杂度稳定为

O(logn);

二叉树的重要性质

性质 1:叶子节点数 = 双分支节点数 + 1

- 符号定义:

n₀:叶子节点数(度为 0);n₁:单分支节点数(度为 1);n₂:双分支节点数(度为 2);- 总节点数

n = n₀ + n₁ + n₂。

- 推导过程:

- 树的 “边数” = 总节点数 - 1(任意树中,边数比节点数少 1,如 2 个节点 1 条边);

- 边数也可通过 “节点度” 计算:单分支节点贡献 1 条边,双分支节点贡献 2 条边,叶子节点贡献 0 条边,故边数 =

n₁×1 + n₂×2; - 联立得:

n₁ + 2n₂ = (n₀ + n₁ + n₂) - 1,化简后n₀ = n₂ + 1。

eg 1:有 10 个叶子节点的二叉树中,度为 2 的节点数是多少?

- 解析:由

n₀ = n₂ + 1,得n₂ = n₀ - 1 = 10 - 1 = 9。

eg 2:一棵二叉树有 10 个度为 2 的节点,5 个度为 1 的节点,求叶子节点数?

- 解析:

n₀ = n₂ + 1 = 10 + 1 = 11。

性质 2:第i层最多有2^(i-1)个节点(i≥1)

- 推导:第 1 层(根)最多 1 个节点(

2⁰=1);第 2 层最多 2 个节点(2¹=2);第 3 层最多 4 个节点(2²=4);每层节点数是上一层的 2 倍,故第i层最多2^(i-1)个。 - 例子:第 4 层最多

2³=8个节点(与满二叉树第 4 层节点数一致)。

性质 3:高度为h的二叉树,最多有2ʰ - 1个节点(h≥1)

- 推导:总节点数是各层最大节点数之和,即

1 + 2 + 4 + ... + 2^(h-1),这是等比数列求和,结果为2ʰ - 1。 - 注意:此情况即 “满二叉树”(所有层节点数均为最大值)。

eg 3:高度为h的完全二叉树至多有多少个节点?

- 解析:完全二叉树的最大节点数即同高度满二叉树的节点数,故为

2ʰ - 1。

eg 4:对一棵满二叉树,共有n个节点、m个叶子节点、高度h,下列正确的是?

- 解析:满二叉树节点数

n=2ʰ - 1(性质 3);叶子节点m=2^(h-1)(最底层节点数)。

性质 4:完全二叉树的节点编号特性

若完全二叉树节点按 “从上到下、从左到右” 编号(从 1 开始),则对编号为i的节点:

- 左孩子编号:

2i(若2i ≤ n,否则无左孩子); - 右孩子编号:

2i + 1(若2i + 1 ≤ n,否则无右孩子); - 父节点编号:

i//2(i>1,若i=1则为根,无父节点)。 - 例子:编号 3 的节点,左孩子 6、右孩子 7;编号 5 的父节点 2。

二叉树的存储结构

存储二叉树需体现 “节点数据” 和 “左、右子树的逻辑关系”,常见两种存储方式:

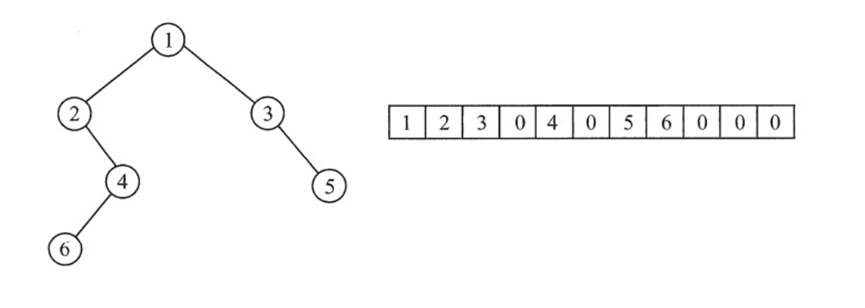

顺序存储(数组存储)

原理

用一组地址连续的数组存储节点,按 “完全二叉树的编号顺序” 存放:编号为i的节点,存储在数组下标为i-1的位置(数组从 0 开始);若节点不存在(非完全二叉树的空节点),用特殊值(如 0)标记。

适用场景

- 适合满二叉树、完全二叉树:无空间浪费,且可通过数组下标快速找到父 / 子节点(利用性质 4);

- 不适合一般二叉树(如斜树):会产生大量空位置(用 0 填充),严重浪费空间。

代码

// 定义宏:最大节点数(可根据需求调整)

#define MAX_SIZE 100

// 定义空节点标记(假设数据为整数,用-1表示空)

#define EMPTY -1// 顺序存储二叉树的结构体

typedef struct {int data[MAX_SIZE]; // 存储节点数据的数组int count; // 当前节点总数

} SeqBinaryTree;// 初始化空的顺序二叉树

void InitSeqBinaryTree(SeqBinaryTree *tree) {if (tree == NULL) return;// 初始化所有位置为空for (int i = 0; i < MAX_SIZE; i++) {tree->data[i] = EMPTY;}tree->count = 0; // 初始节点数为0

}// 插入节点(按完全二叉树的层次顺序插入,即"从上到下、从左到右")

// 注:插入时需保证父节点已存在(根节点除外)

bool InsertNode(SeqBinaryTree *tree, int value) {if (tree == NULL) return false;// 检查是否已满if (tree->count >= MAX_SIZE) {printf("二叉树已满,无法插入\n");return false;}// 插入到数组的末尾(对应完全二叉树的下一个位置)tree->data[tree->count] = value;tree->count++;return true;

}// 获取节点的父节点(数组下标从0开始)

// 参数:节点在数组中的下标(index)

// 返回:父节点的值(空则返回EMPTY)

int GetParent(SeqBinaryTree *tree, int index) {if (tree == NULL || index < 0 || index >= tree->count) {return EMPTY; // 下标无效}if (index == 0) {return EMPTY; // 根节点(下标0)无父节点}// 父节点下标 = (当前下标 - 1) / 2(整数除法)int parentIndex = (index - 1) / 2;return tree->data[parentIndex];

}// 获取节点的左孩子

// 参数:节点在数组中的下标(index)

// 返回:左孩子的值(空则返回EMPTY)

int GetLeftChild(SeqBinaryTree *tree, int index) {if (tree == NULL || index < 0 || index >= tree->count) {return EMPTY; // 下标无效}// 左孩子下标 = 2 * 当前下标 + 1int leftIndex = 2 * index + 1;if (leftIndex >= tree->count) {return EMPTY; // 左孩子不存在}return tree->data[leftIndex];

}// 获取节点的右孩子

// 参数:节点在数组中的下标(index)

// 返回:右孩子的值(空则返回EMPTY)

int GetRightChild(SeqBinaryTree *tree, int index) {if (tree == NULL || index < 0 || index >= tree->count) {return EMPTY; // 下标无效}// 右孩子下标 = 2 * 当前下标 + 2int rightIndex = 2 * index + 2;if (rightIndex >= tree->count) {return EMPTY; // 右孩子不存在}return tree->data[rightIndex];

}// 层序遍历(按数组顺序访问非空节点,即层次顺序)

void LevelOrderTraversal(SeqBinaryTree *tree) {if (tree == NULL || tree->count == 0) {printf("二叉树为空\n");return;}printf("层序遍历结果:");for (int i = 0; i < tree->count; i++) {printf("%d ", tree->data[i]);}printf("\n");

}

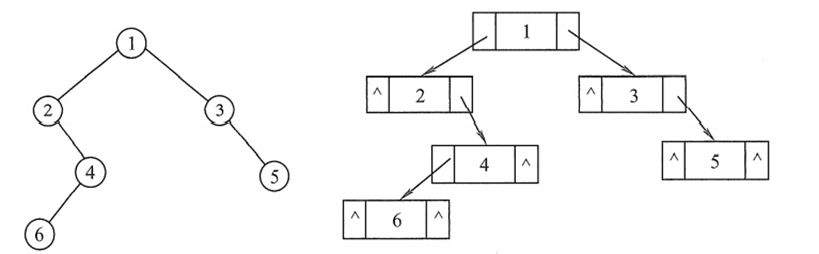

链式存储(二叉链表)

原理

用 “链表节点” 存储每个元素,每个节点包含 3 个部分:

- 数据域:存储节点的值(如 key);

- 左指针域:指向左孩子节点的地址;

- 右指针域:指向右孩子节点的地址;

- 若某子树不存在,指针域设为

NULL。

节点结构定义

// 二叉树节点结构体

typedef int DataType_t; // 数据类型(可根据需求修改)

typedef struct BSTnode {DataType_t data; // 数据域struct BSTnode *lchild; // 左孩子指针struct BSTnode *rchild; // 右孩子指针

} BSTnode_t;

适用场景

- 适合所有二叉树,尤其是一般二叉树:无空间浪费,插入 / 删除时只需调整指针,无需移动大量元素;

- 缺点:无法像顺序存储那样快速查找父节点(需额外存储父指针,即 “三叉链表”,此处暂不展开)。

二叉树的遍历

遍历是 “按一定顺序访问二叉树所有节点,且每个节点仅访问一次”,是获取树中数据的核心操作。常见遍历方式分为 “深度优先” 和 “广度优先”。

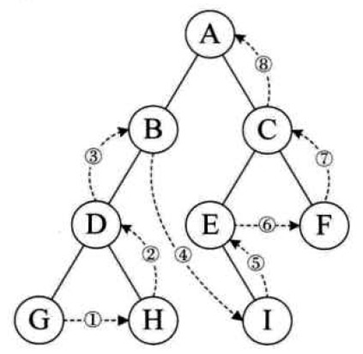

深度优先遍历(DFS)

优先遍历子树(深入到最底层后再回溯),包括前序、中序、后序三种,核心是 “根节点的访问时机”。

前序遍历(根 → 左 → 右)

- 顺序:先访问根节点,再递归遍历左子树,最后递归遍历右子树;

- eg:前序序列为:

A → B → D → G → H → E → I → C → F。

中序遍历(左 → 根 → 右)

- 顺序:先递归遍历左子树,再访问根节点,最后递归遍历右子树;

- 关键:二叉查找树的中序遍历序列是严格递增的(核心特性,用于验证 BST 正确性);

- eg:中序序列为:

G → D → H → B → I → E → A → F → C。

后序遍历(左 → 右 → 根)

- 顺序:先递归遍历左子树,再递归遍历右子树,最后访问根节点;

- eg:后序序列为:

G → H → D → I → E → B → F → C → A。

递归实现代码

// 前序遍历

void PreOrder(BSTnode_t *root) {if (root != NULL) { // 若节点非空printf("%d ", root->data); // 访问根节点PreOrder(root->lchild); // 遍历左子树PreOrder(root->rchild); // 遍历右子树}

}// 中序遍历

void InOrder(BSTnode_t *root) {if (root != NULL) {InOrder(root->lchild); // 遍历左子树printf("%d ", root->data); // 访问根节点InOrder(root->rchild); // 遍历右子树}

}// 后序遍历

void PostOrder(BSTnode_t *root) {if (root != NULL) {PostOrder(root->lchild); // 遍历左子树PostOrder(root->rchild); // 遍历右子树printf("%d ", root->data); // 访问根节点}

}

广度优先遍历(BFS,层序遍历)

原理

按 “层次顺序” 访问节点(先访问第 1 层,再第 2 层,…,最后第h层),需借助队列实现(先进先出):

- 初始化队列,将根节点入队;

- 若队列非空,出队队首节点并访问;

- 若该节点有左孩子,左孩子入队;若有右孩子,右孩子入队;

- 重复步骤 2~3,直到队列为空。

代码

// 二叉树节点结构体

typedef int DataType_t;

typedef struct BSTnode {DataType_t data;struct BSTnode *lchild;struct BSTnode *rchild;

} BSTnode_t;// 队列节点结构体(用于存储二叉树节点的指针)

typedef struct QueueNode {BSTnode_t *treeNode; // 指向二叉树节点struct QueueNode *next; // 指向队列中下一个节点

} QueueNode_t;// 队列结构体(队头+队尾指针)

typedef struct {QueueNode_t *front; // 队头(出队端)QueueNode_t *rear; // 队尾(入队端)

} Queue_t;// 初始化队列(创建空队列)

void Queue_Init(Queue_t *queue) {queue->front = NULL;queue->rear = NULL;

}// 入队操作(将二叉树节点指针加入队列)

void Queue_Enqueue(Queue_t *queue, BSTnode_t *treeNode) {// 创建新的队列节点QueueNode_t *newNode = (QueueNode_t *)malloc(sizeof(QueueNode_t));newNode->treeNode = treeNode; // 存储二叉树节点指针newNode->next = NULL;if (queue->rear == NULL) { // 队列空时,队头和队尾都指向新节点queue->front = newNode;queue->rear = newNode;} else { // 队列非空时,新节点加到队尾queue->rear->next = newNode;queue->rear = newNode;}

}// 出队操作(取出队头的二叉树节点指针)

BSTnode_t *Queue_Dequeue(Queue_t *queue) {if (queue->front == NULL) { // 队列为空,返回NULLreturn NULL;}// 保存队头节点QueueNode_t *temp = queue->front;BSTnode_t *treeNode = temp->treeNode; // 取出二叉树节点指针// 更新队头queue->front = queue->front->next;if (queue->front == NULL) { // 若队头为空,队尾也置空(队列变空)queue->rear = NULL;}free(temp); // 释放队列节点的内存return treeNode;

}// 判断队列是否为空

bool Queue_IsEmpty(Queue_t *queue) {return (queue->front == NULL);

}// 层序遍历(广度优先遍历)

void LevelOrder(BSTnode_t *root) {if (root == NULL) { // 空树,直接返回printf("二叉树为空,无法遍历\n");return;}Queue_t queue;Queue_Init(&queue); // 初始化队列Queue_Enqueue(&queue, root); // 根节点入队printf("层序遍历结果:");while (!Queue_IsEmpty(&queue)) { // 队列非空时循环BSTnode_t *current = Queue_Dequeue(&queue); // 出队队首节点printf("%d ", current->data); // 访问当前节点// 左孩子入队(若存在)if (current->lchild != NULL) {Queue_Enqueue(&queue, current->lchild);}// 右孩子入队(若存在)if (current->rchild != NULL) {Queue_Enqueue(&queue, current->rchild);}}printf("\n");

}

eg

上述树的层序序列为:A → B → C → D → E → F → G → H → I。

由遍历序列还原二叉树

需至少两种遍历序列(其中一种是中序),核心是 “通过前序 / 后序找根,通过中序分左右子树”。

eg:已知前序序列ABDEGHCF,中序序列DBGEHACF,求后序序列。

- 步骤 1:前序第一个节点是根(

A),在中序中划分左子树(DBGEH)和右子树(CF); - 步骤 2:处理左子树(前序

BDEGH,中序DBGEH):- 前序第一个节点是左子树根(

B),中序分左子树(D)和右子树(GEH); - 左子树

D(前序D,中序D):叶子节点; - 右子树

GEH(前序EGH,中序GEH):根E,左子树G,右子树H;

- 前序第一个节点是左子树根(

- 步骤 3:处理右子树(前序

CF,中序CF):- 前序第一个节点是右子树根(

C),中序右子树(F):叶子节点;

- 前序第一个节点是右子树根(

- 步骤 4:还原树后,后序序列为

D → G → H → E → B → F → C → A。

二叉查找树(BST)的核心操作

BST 的操作需始终保持 “左子树 key < 根,右子树 key> 根” 的性质,以下基于链式存储实现。

BST 的节点创建与树初始化

// 创建新节点

BSTnode_t *BSTree_NewNode(DataType_t data) {BSTnode_t *newNode = (BSTnode_t *)calloc(1, sizeof(BSTnode_t)); // 申请内存并初始化0if (newNode == NULL) {perror("内存申请失败");return NULL;}newNode->data = data; // 赋值数据newNode->lchild = NULL; // 左指针初始为空newNode->rchild = NULL; // 右指针初始为空return newNode;

}// 初始化BST(创建根节点)

BSTnode_t *BSTree_Create(DataType_t rootVal) {return BSTree_NewNode(rootVal); // 根节点即新创建的节点

}

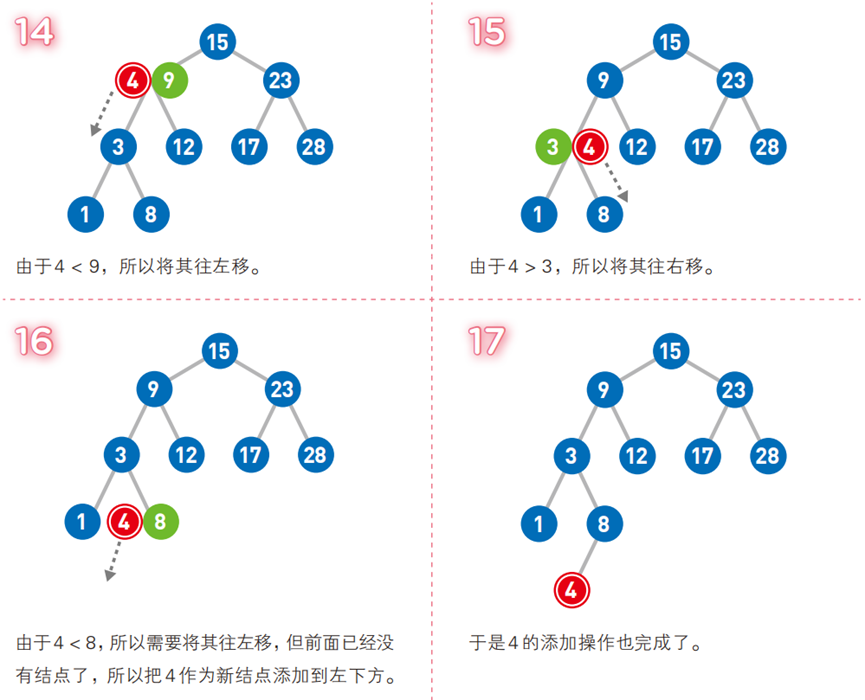

BST 的插入操作

思路

- 若树为空,直接将新节点作为根;

- 若树非空,从根开始比较:

- 新节点 key < 当前节点 key:若左子树为空,插入左子树;否则递归左子树;

- 新节点 key > 当前节点 key:若右子树为空,插入右子树;否则递归右子树;

- (key 相等时,BST 通常不允许重复,直接返回)。

代码实现

BSTnode_t *BSTree_Insert(BSTnode_t *root, DataType_t data) {if (root == NULL) { // 树空,插入新节点return BSTree_NewNode(data);}if (data < root->data) { // 新数据小,插入左子树root->lchild = BSTree_Insert(root->lchild, data);} else if (data > root->data) { // 新数据大,插入右子树root->rchild = BSTree_Insert(root->rchild, data);}return root; // 数据相等,不插入,返回原根

}

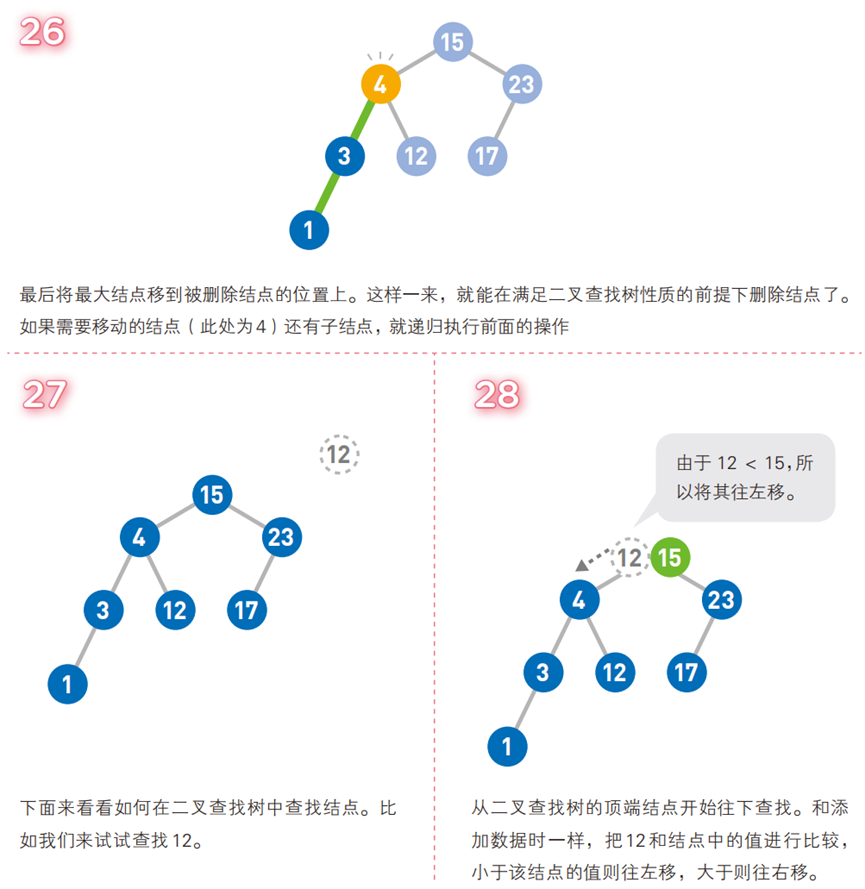

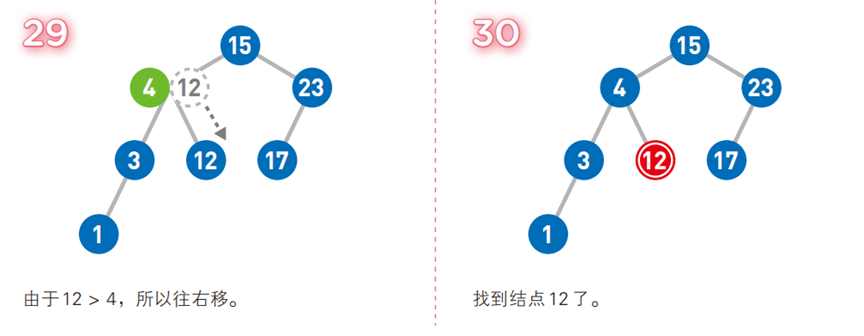

BST 的查找操作

思路

- 若树为空或当前节点 key 等于目标 key,返回当前节点;

- 若目标 key < 当前节点 key,递归查找左子树;

- 若目标 key > 当前节点 key,递归查找右子树。

代码实现

BSTnode_t *BSTree_Search(BSTnode_t *root, DataType_t target) {if (root == NULL || root->data == target) { // 空树或找到目标return root;}if (target < root->data) { // 目标小,查左子树return BSTree_Search(root->lchild, target);} else { // 目标大,查右子树return BSTree_Search(root->rchild, target);}

}

BST 的删除操作(重点)

删除需分 3 种情况,核心是 “删除后保持 BST 性质”。

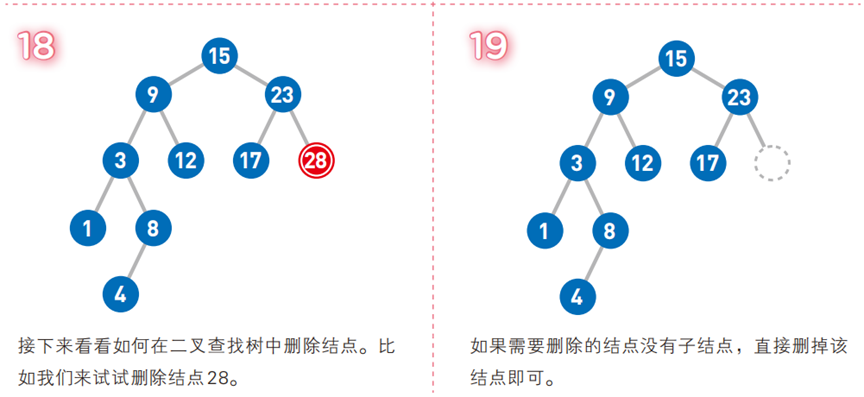

情况 1:删除的节点是叶子节点(无左、右子树)

- 操作:直接删除该节点,将其双亲的对应指针(左 / 右)设为

NULL; - 例子:删除叶子节点

G,只需将D的左指针设为NULL,释放G。

情况 2:删除的节点有一个子节点(左或右)

- 操作:用该节点的子节点 “替换” 被删除节点(即让被删除节点的双亲指向其子节点),释放被删除节点;

- 例子:删除节点

E(只有右子树I),将B的右指针指向I,释放E。

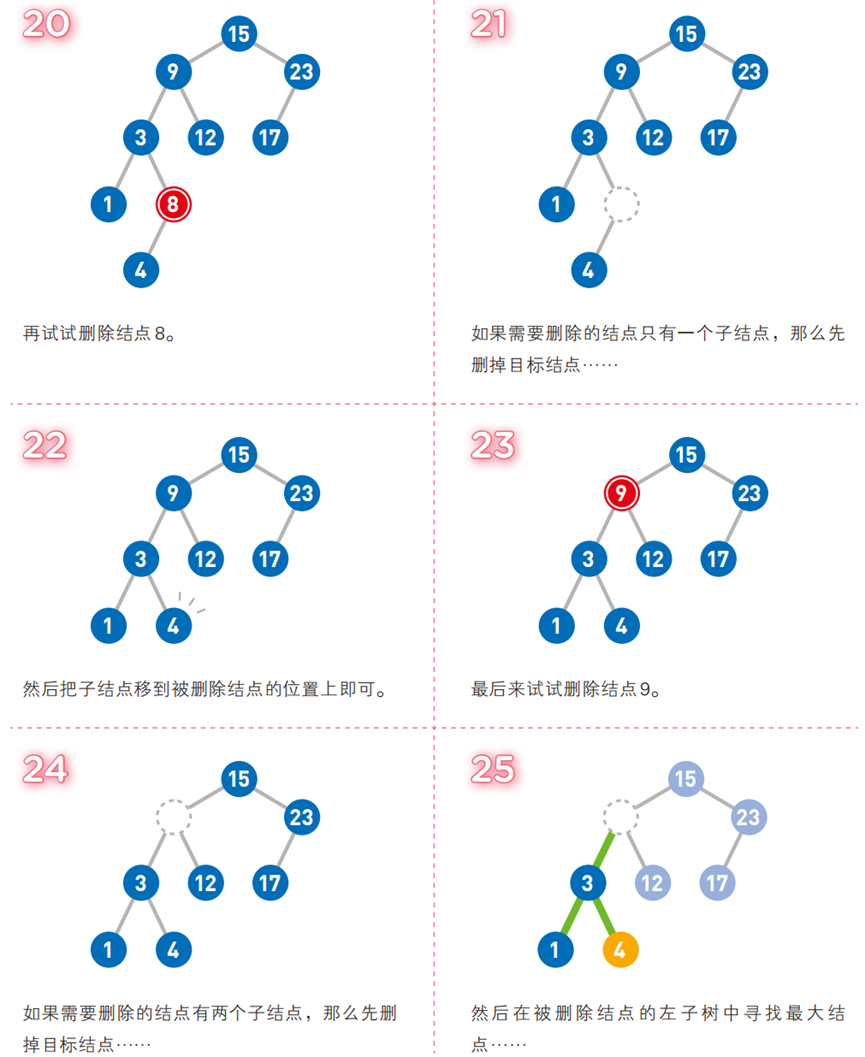

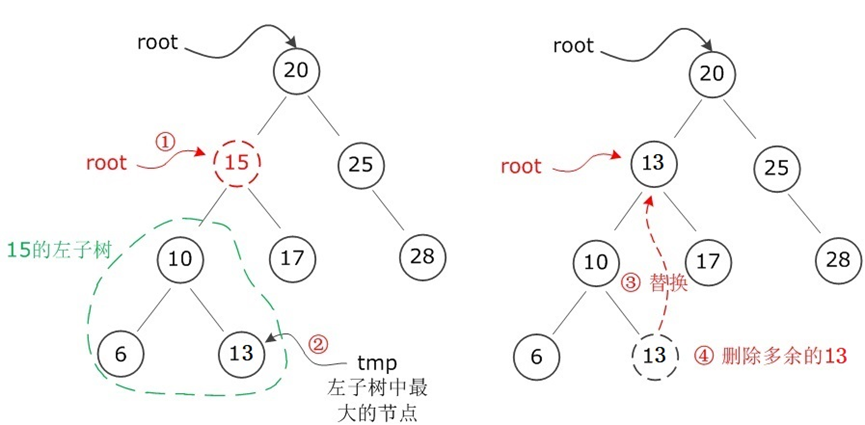

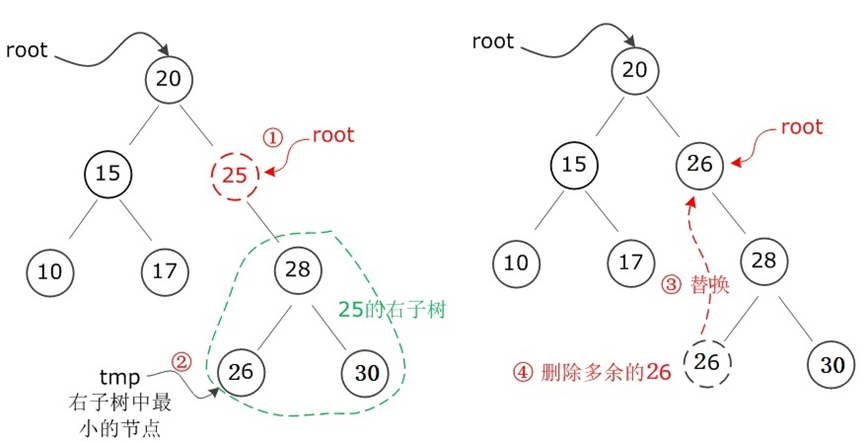

情况 3:删除的节点有两个子节点(左、右子树均非空)

- 核心思路:找 “替代节点”(保持 BST 性质),有两种选择:

- 左子树的最大节点(左子树中最右侧的节点,该节点无右子树);

- 右子树的最小节点(右子树中最左侧的节点,该节点无左子树);

- 操作步骤(以左子树最大节点为例):

- 找到被删除节点左子树的最大节点(记为

tmp); - 将

tmp的数据赋值给被删除节点(覆盖,相当于 “替换”); - 递归删除

tmp(tmp最多有一个子节点,按情况 1 或 2 处理)。

- 找到被删除节点左子树的最大节点(记为

eg:删除下述树的15节点

代码实现

// 找到左子树的最大节点(辅助函数)

BSTnode_t *BSTree_FindMax(BSTnode_t *root) {while (root->rchild != NULL) { // 最大节点在最右侧root = root->rchild;}return root;

}// BST删除节点

BSTnode_t *BSTree_Delete(BSTnode_t *root, DataType_t data) {if (root == NULL) { // 树空,无节点可删return NULL;}// 找到要删除的节点if (data < root->data) { // 删左子树的节点root->lchild = BSTree_Delete(root->lchild, data);} else if (data > root->data) { // 删右子树的节点root->rchild = BSTree_Delete(root->rchild, data);} else { // 找到目标节点,分3种情况删除// 情况1:叶子节点或只有一个子节点if (root->lchild == NULL) { // 无左子树,用右子树替换BSTnode_t *tmp = root->rchild;free(root); // 释放被删除节点return tmp;} else if (root->rchild == NULL) { // 无右子树,用左子树替换BSTnode_t *tmp = root->lchild;free(root);return tmp;}// 情况2:有两个子节点,找左子树最大节点替换BSTnode_t *maxLeft = BSTree_FindMax(root->lchild); // 左子树最大节点root->data = maxLeft->data; // 替换数据// 递归删除左子树的最大节点(此时maxLeft最多有一个子节点)root->lchild = BSTree_Delete(root->lchild, maxLeft->data);}return root;

}

BST 程序正确性验证

可借助drawtree.h工具生成可视化网页,步骤如下:

drawtree.h

- 将

drawtree.h头文件与源文件放在同一目录,在源文件中用#include "drawtree.h"包含; - 修改

drawtree.h中的数据类型(如DataType_t)和节点结构体(确保与自定义的BSTnode_t一致,尤其是左 / 右指针名); - 在代码中调用

drawtree()函数,传入 BST 的根节点; - 编译并运行程序,当前目录会生成

tree.html,打开网页即可查看 BST 的结构,验证插入 / 删除后的正确性。

二叉树经典算法题

算法 1:计算二叉树的总节点数

思路(递归)

- 空树:0 个节点;

- 非空树:1(根节点) + 左子树节点数 + 右子树节点数。

代码

int BSTree_GetTotalNodes(BSTnode_t *root) {if (root == NULL) {return 0;}return 1 + BSTree_GetTotalNodes(root->lchild) + BSTree_GetTotalNodes(root->rchild);

}

算法 2:计算二叉树的叶子节点数

思路(递归)

- 空树:0 个叶子;

- 若节点左、右子树均为空:1 个叶子;

- 否则:左子树叶子数 + 右子树叶子数。

代码

int BSTree_GetLeafNodes(BSTnode_t *root) {if (root == NULL) {return 0;}// 左右子树均空,是叶子节点if (root->lchild == NULL && root->rchild == NULL) {return 1;}// 递归统计左右子树的叶子return BSTree_GetLeafNodes(root->lchild) + BSTree_GetLeafNodes(root->rchild);

}

算法 3:计算二叉树的高度(深度)

思路(递归)

- 空树:高度 0;

- 非空树:1 + max (左子树高度,右子树高度)。

代码

int BSTree_GetHeight(BSTnode_t *root) {if (root == NULL) {return 0;}int leftH = BSTree_GetHeight(root->lchild); // 左子树高度int rightH = BSTree_GetHeight(root->rchild); // 右子树高度return 1 + (leftH > rightH ? leftH : rightH); // 取较大值加1

}