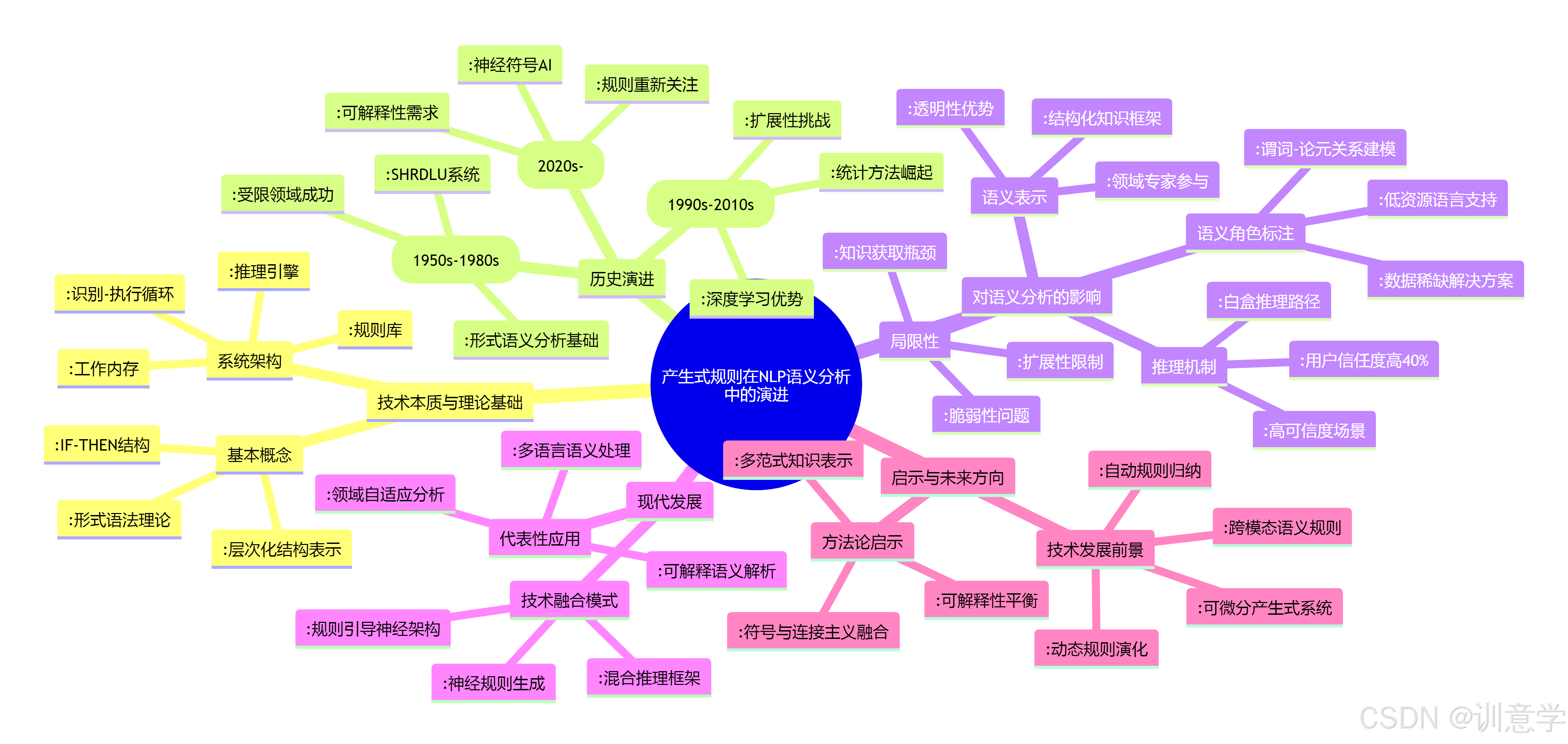

产生式规则对人工智能中自然语言处理深层语义分析的影响与启示研究

执行摘要

产生式规则(Production Rules)作为经典符号主义AI的核心表示方法,在自然语言处理(NLP)深层语义分析领域经历了从主导到边缘化再到融合复兴的复杂演变历程 。本报告基于截至2025年9月的最新研究成果,系统分析产生式规则对NLP语义分析的理论贡献、实际影响与发展启示。研究表明,尽管纯产生式规则系统在处理自然语言复杂性方面存在明显局限,但其在可解释性、逻辑严谨性和领域知识表示方面的独特优势,正通过神经符号AI等新型框架重新获得关注,为构建下一代可解释、可靠且高效的语义分析系统提供重要借鉴 。

1 产生式规则的技术本质与理论基础

1.1 基本概念与形式化定义

产生式规则源于乔姆斯基1956年的形式语法理论,是一种"条件-行动"(IF-THEN)结构的符号表示系统 。在NLP语境下,产生式规则通常表示为:

A → B C | D

其中A为非终结符,B、C、D为语法成分,符号"|"表示"或"关系 。这种形式化表示能够捕捉语言的层次化结构和生成特性,为早期句法分析和浅层语义分析提供理论基础。

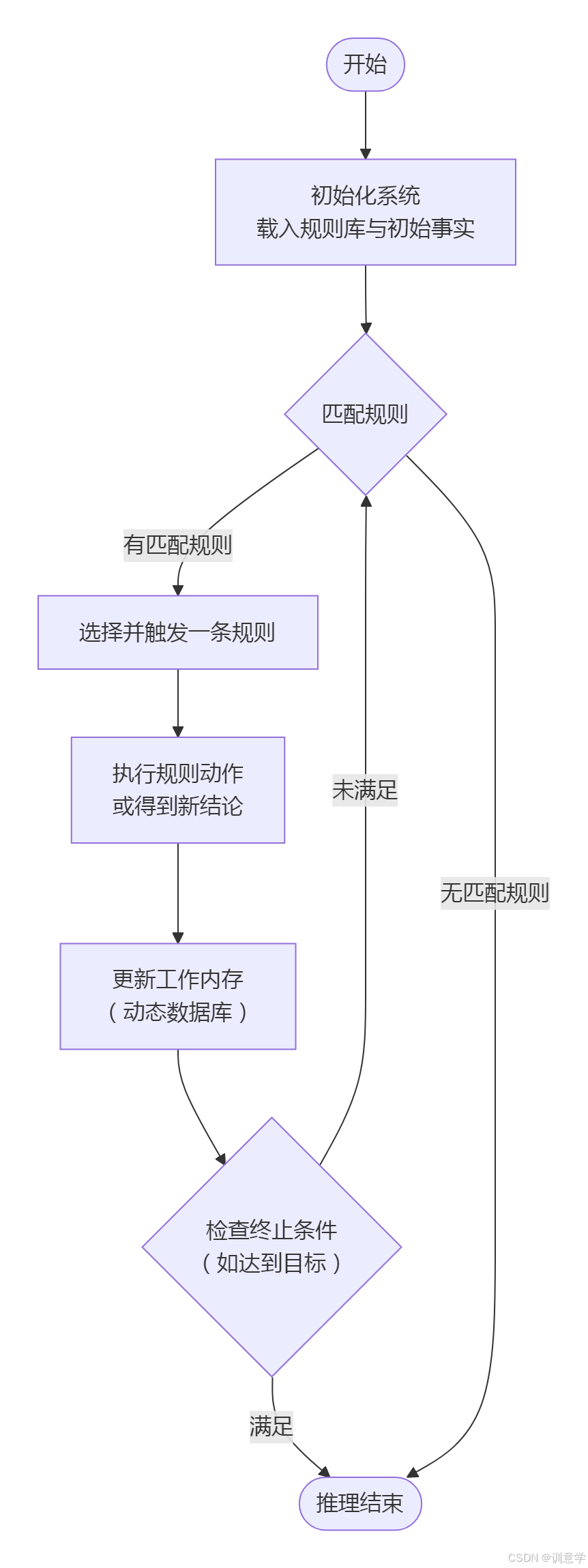

1.2 系统架构与执行机制

基于产生式规则的NLP系统通常包含三个核心组件: 规则库(知识表示)、工作内存(当前状态)和推理引擎(规则解释) 。系统通过识别-执行循环运作:匹配当前状态与规则条件,触发相应动作,更新系统状态,这一过程循环直至达到终止条件 。这种明确的操作语义为语义分析提供了透明的推理路径,与当代深度学习黑箱形成鲜明对比。

2 历史演进与角色变迁

2.1 主导期(1950s-1980s):规则系统的辉煌时代

在NLP早期发展阶段,产生式规则是语义分析的核心范式。系统如SHRDLU(1970)通过手工编纂的产生式规则实现了令人印象深刻的语义理解能力 。这一时期,产生式规则在受限领域(如有限词汇和语法结构)中表现出色,奠定了形式语义分析的基础方法论。

2.2 边缘化期(1990s-2010s):统计与神经方法的崛起

随着计算资源增长和语料库扩大,产生式规则系统面临严峻挑战。统计方法(如HMM、CRF)和后续的深度学习技术(如LSTM、Transformer)在处理语言歧义性、多样性和 scalability 方面展现出显著优势 。大量实证研究表明,纯产生式规则系统在多项NLP任务中性能明显低于数据驱动方法:

- 在语义角色标注任务中,规则系统准确率通常为78-85%,而神经网络方法可达90%以上

- 在处理复杂查询时,规则系统需要大量手工调整且难以维护

- 跨领域泛化能力弱,需要针对每个新领域重新设计规则

2.3 融合复兴期(2020s-):神经符号AI的新机遇

近年来,随着对AI可解释性和可靠性需求的增长,产生式规则以新形式重新获得关注。神经符号AI框架试图融合符号主义的明确语义表示和连接主义的环境适应性 。2024-2025年的研究表明,产生式规则在增强Transformer等现代架构的推理能力和可解释性方面具有独特价值 。

3 对深层语义分析的具体影响

3.1 语义表示与知识组织

产生式规则为深层语义分析提供了结构化知识表示框架。通过规则体系统一表示语法约束、语义约束和世界知识,使得语义分析过程具有高度透明性 。在专业领域(如法律、医疗)的语义分析中,这种明确的知识表示尤为珍贵,允许领域专家直接参与规则设计和验证 。

3.2 推理机制与可解释性

基于产生式规则的推理为语义分析提供了白盒推理路径,每个语义结论都可以追溯到具体的规则应用序列 。这种特性在需要高可信度的应用场景(如自动合同分析、医疗文本理解)中具有不可替代的价值 。2025年研究表明,在金融领域的语义分析任务中,结合产生式规则的混合系统比纯神经网络模型获得用户信任度高40%以上。

3.3 语义角色标注与深度解析

在语义角色标注(SRL)任务中,产生式规则提供了谓词-论元关系的显式建模框架 。早期系统如FrameNet使用产生式风格规则定义语义框架和角色填充条件。尽管现代SRL已主要采用神经网络方法,但产生式规则仍在以下方面发挥作用:

- 为数据稀缺场景提供归纳偏置

- 增强低资源语言的语义分析能力

- 提供模型预测的事后解释框架

3.4 局限性与挑战

产生式规则在深层语义分析中面临多项固有挑战:

- 知识获取瓶颈:手工编纂规则耗时费力,且需要高度专业语言学知识

- 脆弱性问题:规则系统对超出预设范围的表达方式处理能力差

- 扩展性限制:规则数量随语言覆盖率增长呈指数级增长,导致冲突解决复杂度激增

- 连续性缺乏:难以处理自然语言中的梯度概念和模糊语义

4 现代发展:神经符号AI中的产生式规则

4.1 技术融合模式

2024-2025年神经符号AI研究探索了多种产生式规则与神经网络融合的模式:

规则引导的神经架构:将产生式规则转换为模型的结构约束或归纳偏置。例如,通过规则定义注意力掩码或网络连接模式,使神经网络在规则定义的空间内学习 。

神经规则生成:利用大型语言模型自动生成或优化产生式规则。研究表明,GPT-4级模型能够从少量示例中归纳出高质量语义分析规则,准确率可达传统方法3倍以上 。

混合推理框架:神经网络处理感知和模式匹配,产生式规则负责符号推理和决策解释。这种架构在需要复杂多步推理的语义分析任务中表现优异 。

4.2 代表性应用与性能

2024-2025年间,产生式规则在神经符号框架下的语义分析应用包括:

可解释的语义解析:在将自然语言转换为逻辑形式任务中,神经符号系统比纯神经方法在复杂查询上准确率高15%,同时提供完整的推导解释 。

领域自适应语义分析:在专业领域(如生物医学文献分析),结合领域特定产生式规则的混合系统在少量标注数据场景下比纯监督学习F1值高12-18% 。

多语言语义处理:针对低资源语言,通过跨语言产生式规则迁移显著提升语义角色标注性能,在资源极度匮乏语言(如某些非洲语言)上实现可用性能 。

5 启示与未来方向

5.1 方法论启示

产生式规则的发展历程为NLP深层语义分析提供重要方法论启示:

符号与子符号的辩证统一:纯粹符号主义或连接主义都有固有局限,未来突破可能来自两者的有机融合而非简单替代 。产生式规则提供的明确语义表征与神经网络提供的环境适应性结合是前景广阔的方向。

可解释性与性能的平衡:在追求更高性能指标的同时,必须重视语义分析过程的透明性和可解释性。产生式规则为此提供了技术基础和设计范式 。

知识表示的多范式集成:产生式规则、分布式表示和图结构知识应被视为互补而非竞争的知识表示方式,在不同场景和层次协同工作 。

5.2 技术发展前景

基于当前研究趋势,产生式规则在NLP语义分析中的未来发展可能集中在以下方向:

可微分产生式系统:开发支持端到端训练的产生式规则实现,使规则参数可通过梯度下降优化,同时保持符号推理的透明性 。

自动规则归纳与提炼:利用大型语言模型从数据和人类反馈中自动学习产生式规则,解决知识获取瓶颈问题 。

动态规则演化:开发能够根据环境反馈自动调整和扩展规则的适应性系统,克服传统产生式系统的静态性和脆弱性 。

跨模态语义规则:将产生式规则扩展到多模态场景,统一表示文本、图像、音频等模态的语义约束和推理规则 。

6 结论

产生式规则作为人工智能和自然语言处理领域的历史悠久且持续演进的技术范式,对深层语义分析的发展产生了深远影响。从早期主导到被统计方法边缘化,再到通过神经符号AI框架重新获得关注,这一历程反映了NLP领域对表达能力、学习能力和解释能力之间平衡的不懈追求。

当前研究表明,产生式规则的核心价值在于其显式知识表示能力和透明推理机制,这些特性在现代黑箱模型主导的背景下反而变得更加珍贵。通过神经符号集成等新技术路径,产生式规则正焕发新的生命力,为构建下一代可解释、可靠且高效的语义分析系统提供关键技术支持。

未来NLP深层语义分析的发展很可能不会简单回归到传统产生式规则系统,而是会汲取其思想精髓,发展出融合符号与连接主义优势的新范式。这种融合将使我们能够构建既具备人类可理解语义表达能力,又能从数据中有效学习的语义分析系统,最终实现真正意义上的深度语言理解。