从“人工”到“智能”:数字新基建驱动下的园区能源计费变革

一、引言

随着国家电价政策的不断调整与产业园区能源管理复杂性的提升,传统人工抄表与计费方式已难以适应多样化、实时化、透明化的管理需求。尤其在分时电价、两部制电价、转供电政策等多重政策背景下,园区管理者面临计费逻辑复杂、电费分摊不公、线变损难以合理分配、缴费与开票流程繁琐等问题。本文基于实际系统架构与多个园区实践案例,探讨一种智能化水电计费管理系统的构建路径、功能设计及其应用效果。

二、系统架构与平台组网

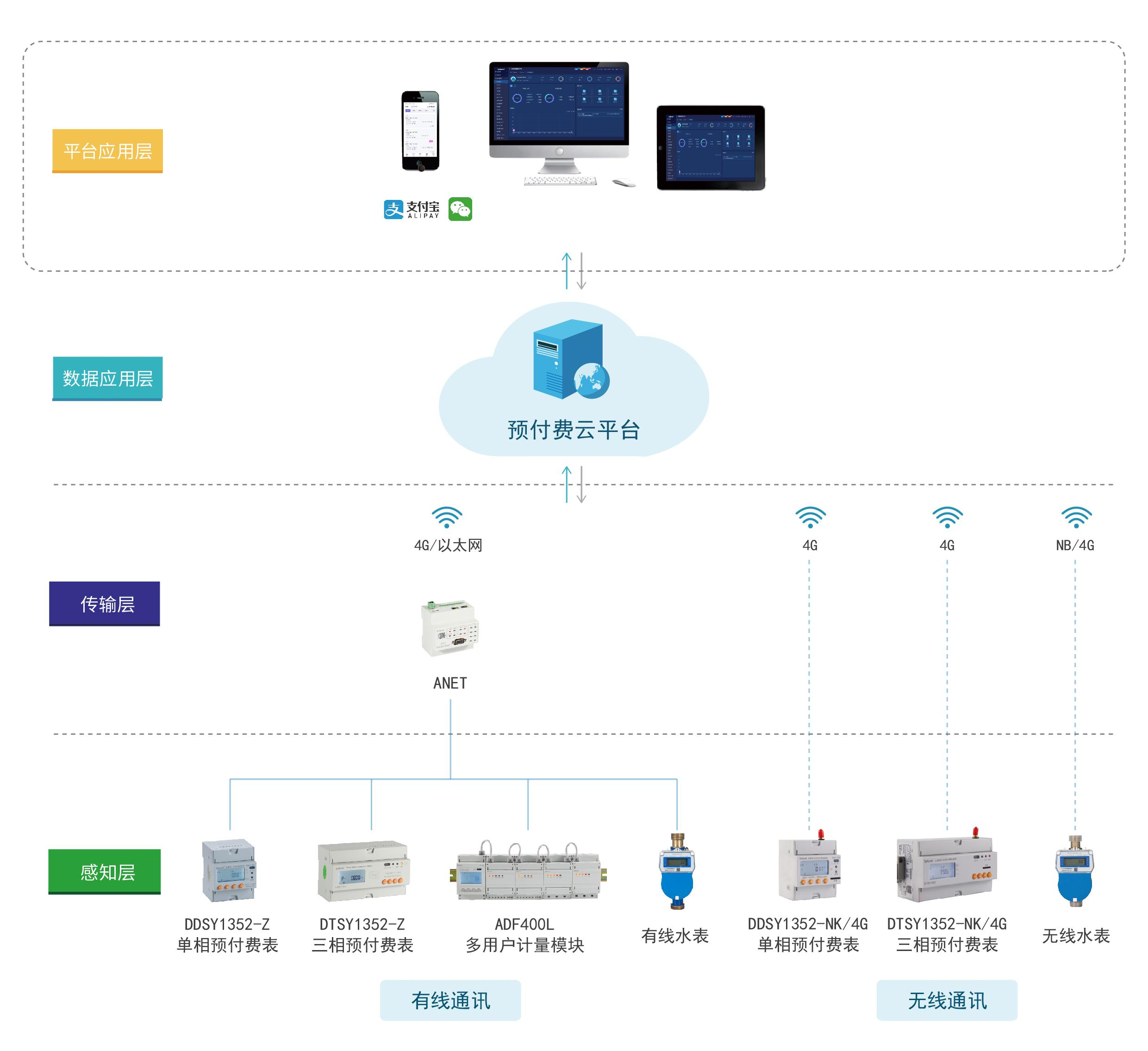

该系统采用分层架构设计,包括设备层、传输层、平台层与应用层:

设备层:部署具备全电参量测量、分时计费、过功率保护等功能的智能电表与水表,支持RS485、4G、WIFI等多种通讯方式,实现数据实时采集与预付费控制。

传输层:通过支持多种通讯协议的网关设备,将表计数据稳定传输至云平台,保障数据实时性与完整性。

平台层:构建于云服务器之上,提供数据存储、计算与管理功能,支持多租户架构与权限分级管理。

应用层:实现费用计算、账单生成、在线支付、电子发票、公区分摊、线变损计算等核心业务功能。

三、核心功能设计与政策适配

3.1 多模式电价计费机制

系统支持分时电价、两部制电价等多种电价模式,可根据政策要求灵活设置时段与浮动比例,实现尖、峰、平、谷电价的自动切换与计费。针对315kVA及以上大工业用户,系统支持按变压器容量或最大需量自动计算基本电费与电度电费,满足不同用户的用电结构与成本控制需求。

3.2 公区与线变损分摊机制

为解决公共区域能耗与变压器、线路损耗分摊不公的问题,系统支持按用电量、面积、自定义比例等多种分摊方式,并依据《供电营业规则》等相关政策,实现损耗的自动计算与合理分摊,提升费用透明度与管理合规性。

3.3 后付费与多样化支付方式

系统支持后付费模式,满足部分企业资金周转需求,尤其适用于不允许断电的工业场景。同时,集成微信、支付宝、银行转账等多种在线支付方式,支持公对公大额转账,提升缴费效率与用户体验。

3.4 电子发票与实时账单管理

用户可通过移动端自助申请电子发票,系统支持对接多家开票平台,实现发票的自动开具与推送。实时账单功能则可自动生成包含电费、公区分摊、线变损等明细的电子账单,支持自定义打印模板,提升账单管理的准确性与便捷性。

四、典型案例与实施成效

4.1 上海某高科技园区

该园区原电费收缴周期长达3个月,垫资规模约2亿元,月利息损失约200万元。通过部署约1.5万只预付费电能表并构建云平台管理系统,实现了“先收费、后用电”模式,电费收缴周期缩短至1个月,系统投资约1000万元,一年内收回成本并实现盈利。

4.2 北京某科技园区

原有人工抄表效率低、差错率高,电费收缴周期为2–3个月。系统上线后,实现远程抄表、自动计费与在线支付,收缴周期缩短至1个月,收缴率提升20%,整体经济效益提升15%。

4.3 某全国性物流园区集团

系统支持集团化分级管理架构,实现总部—区域—园区三级权限管理,并针对物流园区特性采用后付费模式,支持多种公区分摊方式,提升了集团能源管理的统一性与灵活性。

五、结论

本文所述系统通过构建集智能表计、云端平台与多功能应用于一体的能源计费管理体系,有效应对了产业园区在多政策背景下面临的计费复杂、分摊不公、效率低下等问题。实践表明,该系统在提升管理效率、降低运营成本、增强政策合规性方面具有显著成效,为产业园区的能源管理数字化与智能化转型提供了可行路径。