GNSS高精度定位技术详解

GNSS高精度定位技术详解

文章目录

- 1、伪距和载波相位

- 1.1、伪距观测值 (Pseudo-range, ρ)

- 1.2、载波相位观测值 (Carrier phase, Φ)

- 1.3、两者对比总结

- 2、主流GNSS定位技术

- 2.1、SPP (Standard Point Positioning, 标准单点定位)

- 2.2、SPP+ / SBAS (Satellite-Based Augmentation System)

- 2.3、DGNSS (Differential GNSS, 差分GNSS)

- 2.3、PPP (Precise Point Positioning, 精密单点定位)

- 2.4、PPP-AR (PPP with Ambiguity Resolution)

- 2.4、RTK (Real-Time Kinematic, 实时动态)

- 2.5、NRTK (Network RTK, 网络RTK)

- 2.6、Fast PPP-AR(快速PPP-AR) / PPP-RTK

- 2.7、PPK (Post-Processed Kinematic, 动态后处理)

- 3、总结

GNSS定位技术的发展史,本质上就是一部如何利用伪距和载波相位的观测值,不断削弱或消除各种误差,从而无限逼近真实距离的奋斗史。

伪距(Pseudo-range)和载波相位(Carrier phase)是 GNSS 定位的两类核心观测量,下面详细解释:

1、伪距和载波相位

1.1、伪距观测值 (Pseudo-range, ρ)

定义

GNSS 卫星在某一时刻发射信号,接收机在另一时刻接收。根据时间差(传播时间 × 光速),计算出的“卫星到接收机的距离”称为 伪距。

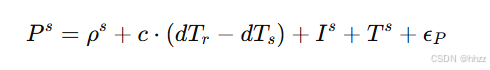

公式

特点

-

直观、易理解,相当于“信号飞行时间 × 光速”

-

噪声较大(1~3 m 量级)

-

用于单点定位、粗略初值

1.2、载波相位观测值 (Carrier phase, Φ)

定义

卫星信号是电磁波,接收机不仅能接收码,还能测量载波相位。接收机锁定信号后,可连续计数接收到的载波波长数,得到一个更加精细的距离测量。

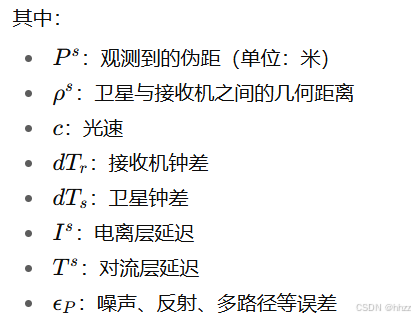

公式

特点

-

精度非常高(毫米~厘米级)

-

含有“整数模糊度 N”,需要解算

-

常用于 高精度定位(RTK, PPP, DGNSS)

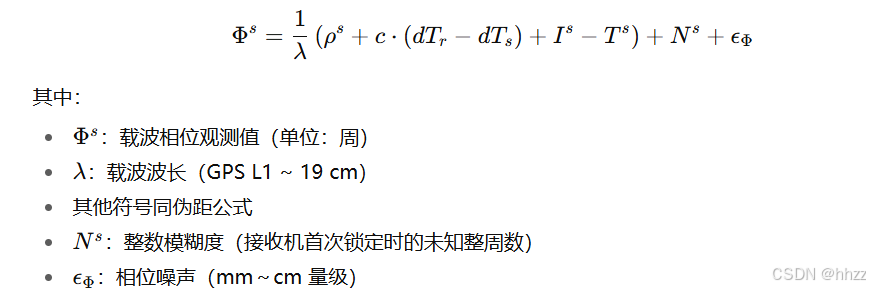

1.3、两者对比总结

| 特性 | 伪距观测值 § | 载波相位观测值 (Φ) |

|---|---|---|

| 测量原理 | 信号传播时间 × 光速 | 载波相位累积计数 |

| 精度 | 米级 (1~3 m) | 毫米~厘米级 |

| 噪声大小 | 大 | 小 |

| 是否有模糊度问题 | 无 | 有(整数模糊度 N) |

| 应用场景 | 单点定位、粗略导航 | 差分、RTK、PPP 等高精度应用 |

伪距: 像用秒表测跑步时间,再乘以速度,估算跑步距离 → 有点粗糙。

载波相位: 像数跑步的步数(步长已知),再加上起步时欠了几步的未知整数(模糊度),解开后就能得到非常精确的距离。

伪距 = 米级定位 → 直接能用,但不够精确。

载波相位 = 高精度定位核心 → 需要解模糊度,但一旦解算,能做到厘米甚至毫米级。

2、主流GNSS定位技术

下面,我们将按照大致的技术演进顺序,逐一介绍各种主流的GNSS定位技术。

2.1、SPP (Standard Point Positioning, 标准单点定位)

标准单点定位(SPP) 是GNSS定位技术体系中最基础的一种。理解SPP的原理和局限性,是理解所有更高精度定位技术的基础。

技术原理:

SPP的本质是绝对定位,即仅依靠一台接收机,独立自主地确定其在特定坐标系(如WGS-84)下的三维坐标。其核心数学模型是基于伪距观测值的空间定位。接收机通过测量信号从卫星传播到自身所花费的时间( Δ\DeltaΔt ) ,再乘以光速(c),得到一个包含多种误差的距离测量值,即“伪距”(ρ\rhoρ = c * Δ\DeltaΔt)。

但由于接收机内部的时钟与卫星上高精度的原子钟存在一个不可忽略的钟差(dt),这个钟差会作为一个额外的未知数引入。因此,为了解算出接收机的三维坐标(X, Y, Z)和接收机钟差(dt)这四个未知数,至少需要同步观测到四颗或以上的卫星,建立并求解一个方程组。

误差处理:

SPP完全依赖卫星在导航电文中广播的、公开的标准信息和普适的经验模型,而不依赖任何外部的实时差分改正数据,因此有很多误差,主要误差如下:

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 使用广播星历,精度米级 |

| 卫星钟差 | 使用广播钟差改正参数 |

| 电离层延迟 | 使用广播的经验模型(如Klobuchar),改正约50% |

| 对流层延迟 | 使用标准的经验模型(如Saastamoinen) |

| 接收机钟差 | 作为第4个未知数在定位方程中解算 |

| 多路径效应与噪声 | 无法处理,是主要的残余误差源 |

技术特点总结:

- 观测值:伪距。

- 精度:米级,通常在最理想环境下为5-10米。定位精度受卫星几何分布(DOP值)影响显著。

- 设备:单台任何类型的GNSS接收机。

- 缺点:

- 精度最低:由于卫星轨道、钟差、大气延迟等主要误差项仅靠粗略模型改正,残余误差巨大,无法满足专业应用需求。

- 可靠性差:在城市峡谷、林下等遮挡严重的环境,由于多路径效应和卫星数量不足,定位结果容易发生漂移甚至中断。

SPP是整个GNSS金字塔的基石。虽然它本身精度不高,但可以为更高精度的差分技术(如RTK)和精密定位技术(如PPP)提供了初始概略坐标,是这些复杂算法启动和收敛的必要前提。

2.2、SPP+ / SBAS (Satellite-Based Augmentation System)

SPP+ 是对SPP的增强,其最典型的实现就是星基增强系统(SBAS)。它主要原理是在SPP的基础上,通过接收额外的差分改正信息,对伪距的关键误差源进行更精确的修正(广域差分改正),从而提升定位精度。后续的PPP技术路线就是继承了SBAS这一思想。

技术原理:

SBAS系统的核心思想是“提前发现误差,并广播误差”。终端用户的SBAS接收机在进行定位时,会同时接收GNSS卫星的导航信号和GEO卫星的增强信号。然后,它利用增强信号中的改正数,对传统的SPP计算伪距的过程进行修正,从而得到一个更精确的定位结果。

误差处理:

SBAS对SPP的改进,体现在对几大主要误差源的修正上:

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 接收对广播星历的差分改正 |

| 卫星钟差 | 使用广播钟差改正参数 |

| 电离层延迟 | 接收电离层改正模型 |

| 对流层延迟 | 使用标准经验模型 |

| 接收机钟差 | 作为第4个未知数在定位方程中解算 |

| 多路径效应与噪声 | 无法处理 |

技术特点总结:

- 观测值:仍然是伪距。计算时用SBAS改正数修正伪距方程中的各项误差。

- 精度:米级到亚米级,通常水平精度在1-3米。

- 设备:单台支持SBAS功能的GNSS接收机。

- 代表系统:美国的WAAS、欧洲的EGNOS、日本的MSAS、中国的BDSBAS(北斗星基增强系统)、印度的GAGAN等。

- 优点:

- 免费使用:服务本身是免费的,无需支付订阅费。

- 使用便捷:无需额外的通信设备(如电台、手机网络),所有信息通过卫星传递。

- 精度提升明显:相比SPP,精度很大提升,可初步满足通用航空、车辆管理、精细农业等多种入门应用需求。

- 缺点:

- 服务区域限制:必须在特定SBAS系统的覆盖范围内才能使用,否则自动降级为SPP。

- 依赖GEO卫星:接收机必须能无遮挡地接收到GEO卫星的信号。在高纬度地区,GEO卫星仰角很低,信号容易被遮挡。

2.3、DGNSS (Differential GNSS, 差分GNSS)

差分GNSS(DGNSS)是一种局域差分技术,通过引入一台固定位置的参考站(基准站),为附近的用户(移动站)提供高精度的伪距改正信息,从而将定位精度从米级提升至亚米级。后续的RTK技术路线就是DGNSS的延续。

技术原理:

DGNSS系统的核心在于“差分”,即利用两台接收机观测的共性误差来进行消除。其工作流程如下:

- 基准站:在一处已知精确三维坐标的地点,架设一台GNSS接收机作为基准站。

- 误差测量:基准站持续接收所有可见卫星的信号。对于每一颗卫星,基准站可以做两件事:

- 通过伪距测量,得到一个包含各种误差的“测量距离”。

- 基于自身已知的精确坐标和卫星广播星历中的卫星坐标,计算出一个不含误差的“理论几何距离”。

- 这两者之差,就是该卫星信号在当前时刻、当前区域内所有公共误差的总和,这个差值被称为“伪距差分改正数”。

- 数据播发:基准站将计算出的所有卫星的伪距差分改正数,实时地广播给周围的移动站。

- 移动站:移动站(用户接收机)在进行自身定位的同时,接收来自基准站的差分改正信号。它将收到的改正数应用到自己对同一颗卫星的伪距测量值上,从而得到一个经过修正的、精度更高的伪距。

- 定位解算:最后,移动站使用这些被“净化”过的伪距,按照SPP的原理解算出自己的高精度位置。

误差处理:

DGNSS利用差分,有效消除了那些对于基准站和移动站具有空间相关性的误差。

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 通过与基准站的站间差分消除 |

| 卫星钟差 | 通过与基准站的站间差分消除 |

| 电离层延迟 | 短基线下通过站间差分基本消除 |

| 对流层延迟 | 短基线下通过站间差分基本消除 |

| 接收机钟差 | 作为未知数解算 |

| 多路径效应与噪声 | 无法处理 |

技术特点总结:

- 观测值:依然使用伪距观测值。

- 精度:亚米级,通常在0.5 - 2米之间。

- 设备:需要基准站 + 移动站。

- 优点:

- 精度显著提升:相比SPP和SBAS,精度提高了一个数量级。

- 技术成熟可靠:是发展最早、应用最广泛的差分技术之一,非常稳健。

- 实时性强:能够提供实时的亚米级坐标。

- 缺点:

- 作用距离受限:受限于大气误差的空间相关性,有效作用距离通常在几十公里内,超出此范围精度会快速下降。

- 精度瓶颈:由于其原理基于精度较低的伪距观测值,其最终定位精度难以突破亚米级,无法满足厘米级应用的需求,如今逐渐被RTK取代。

2.3、PPP (Precise Point Positioning, 精密单点定位)

**精密单点定位(PPP)**通过引入外部的精密数据产品和采用更复杂的算法,将单点定位的精度从米级直接提升至分米级。

技术原理:

PPP不再使用伪距直接计算距离,而是利用载波相位,进行整周模糊度估计,通过 距离=波长X(周数+相位) 的方式来确定距离,因此精度更高;PPP也不再使用卫星广播的、精度有限的导航电文,而是通过互联网等方式,获取由国际GNSS服务组织(IGS)等全球性机构提供的高精度产品,误差更小。其主要改进为:

- 精密输入:接收机不再信任广播星历,而是使用精密卫星轨道(厘米级精度)和精密卫星钟差(亚纳秒级精度)产品。

- 双频观测:PPP必须使用伪距和载波相位两种观测值,并且通常需要双频或多频接收机。双频观测是精确处理大气延迟的关键。

- 函数模型:建立一个严密的数学模型,将接收机的位置、钟差、大气延迟、以及载波相位模糊度等都作为待求未知参数。

- 状态估计:采用卡尔曼滤波,对上述所有未知参数进行同步估计。随着时间的推移和卫星几何构型的变化,滤波器不断更新状态,使得各个参数的估计值逐渐收敛。

在这个过程中,载波相位的整周模糊度被当作一个实数(即浮点数)来估计。估计出整周模糊度后,就可以精确计算卫星的距离,再通过精密星历,计算出卫星的精确位置,就可以用SPP同样的方式计算出接收机的坐标位置。

误差处理:

与DGNSS通过差分“消除”误差不同,PPP的策略是对所有误差进行“精密修复和估计”。

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 使用IGS精密轨道产品直接修正 |

| 卫星钟差 | 使用IGS精密钟差产品直接修正 |

| 电离层延迟 | 利用双频无电离层组合消除一阶项 |

| 对流层延迟 | 作为未知参数在滤波模型中进行估计 |

| 接收机钟差 | 作为未知参数在滤波模型中精密估计 |

| 多路径效应与噪声 | 作为残余误差存在,无法模型化处理 |

| 硬件相位延迟 | 无法处理 |

技术特点总结:

- 观测值:伪距 + 载波相位(通常需要双频)。

- 精度:分米级(静态一般优于10厘米,动态在10-30厘米)。

- 收敛时间:较长,通常需要15-30分钟的连续观测才能收敛到稳定精度。

- 设备:单台双频GNSS接收机 + 能够接入互联网获取精密产品的终端。

- 优点:

- 全球作业,摆脱基站:实现了单机在全球任意地点的高精度定位,操作灵活,成本相对较低。

- 精度均匀:不像差分技术那样精度随基线长度衰减,其精度在全球范围内是均匀一致的。

- 缺点:

- 收敛时间长:这是其最大的应用瓶颈,对于需要“即开即用”的实时任务非常不便。

- 精度瓶颈:由于模糊度未固定为整数,其精度无法与RTK等厘米级技术媲美。

2.4、PPP-AR (PPP with Ambiguity Resolution)

PPP-AR突破了PPP浮点解的精度瓶颈,实现了单机厘米级定位。它在传统PPP浮点解的基础上,增加了一个关键的步骤(相位偏差改正),从而解决了整周模糊度固定(Ambiguity Resolution, AR)问题。

技术原理:

PPP浮点解之所以无法固定模糊度,是因为原始的载波相位观测值中,模糊度参数的整数特性被硬件延迟偏差(Phase Biases)“污染”。这些源于卫星端和接收机端的相位偏差,虽然数值很小,但足以使真实的模糊度偏离整数。

PPP-AR的核心任务,就是精确地分离并消除这些相位偏差,从而“恢复”模糊度的整数特性。

其工作流程在PPP浮点解的基础上增加了关键环节:

- 相位偏差产品生成:由IGS或商业服务商,利用其全球分布的基准站网络数据进行集中解算,精确地估算出每颗卫星、每种信号的相位偏差。这些偏差被制作成专门的改正产品,常见的有UPD(Uncalibrated Phase Delays)或FCB(Fractional Cycle Biases),通过互联网播发给用户。

- 模糊度恢复与固定:用户的接收机在进行PPP计算时,首先得到一个包含硬件偏差的浮点模糊度估计值。然后,它利用接收到的相位偏差产品,对这个浮点模糊度进行修正,剔除掉其中的非整数部分(即偏差)。

- 整数搜索与定位精化:经过修正后,模糊度恢复了其应有的整数特性,可以快速、可靠地确定唯一的整数解。

误差处理:

PPP-AR继承了PPP浮点解对大部分误差的精密处理方式,主要改进是利用相位偏差产品,解决硬件相位延迟带来的误差。

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 使用IGS精密轨道产品直接修正 |

| 卫星钟差 | 使用IGS精密钟差产品直接修正 |

| 电离层延迟 | 利用双频无电离层组合消除一阶项 |

| 对流层延迟 | 作为未知参数在滤波模型中进行估计 |

| 接收机钟差 | 作为未知参数在滤波模型中精密估计 |

| 多路径效应与噪声 | 作为残余误差存在 |

| 硬件相位延迟 | 利用相位偏差产品修正 |

技术特点总结:

- 观测值:伪距 + 载波相位(必须是双频或多频)。

- 精度:静态可达2-3厘米,动态优于10厘米,接近甚至优于某些条件下的RTK。

- 收敛时间:虽然精度大幅提升,但其收敛时间长的固有问题并未从根本上解决,通常仍需要15-30分钟的连续观测,才能让滤波器分离出足够精确的浮点模糊度,进而成功进行整数固定。

- 设备:单台双频GNSS接收机 + 能够接入提供全套PPP-AR产品(轨道、钟差、相位偏差)服务的终端。

- 优点:

- 实现了单机厘米级定位:这是其最大的价值,结合了PPP的全球作业灵活性和RTK的高精度,是测绘、地球物理等领域的革命性技术。

- 保留了PPP的所有优点:无需基准站,无作业距离限制,全球精度均匀。

- 缺点:

- 收敛时间长:仍然是其商业化普及的最大障碍,不适用于需要快速响应的场景。

- 对服务依赖性极高:性能完全取决于精密产品(尤其是相位偏差产品)的质量、稳定性和实时性。服务中断则无法实现AR,从而降级为浮点解。

2.4、RTK (Real-Time Kinematic, 实时动态)

实时动态(RTK)技术是当前应用最广泛的商用厘米级定位技术。它与DGNSS类似,以位置已知的参考站为基准,通过差分方式,消除或削弱公共误差。与DGNSS的不同之处为:

- RTK使用双差而不仅仅是单差来抵消误差

- RTK不依赖伪距,而是用载波相位估算整周模糊度的方式计算距离,因此精度更高。

RTK的详细定位原理可以参考这篇文章GNSS定位的精度飞跃:深度剖析RTK系统中的双差实现。

技术原理:

RTK系统同样由基准站、移动站和数据链三部分构成,但其工作方式与DGNSS有本质区别:

- 数据播发:基准站不再是播发计算好的“伪距改正数”,而是将自己采集的原始观测数据(伪距和载波相位)或按照特定格式(如RTCM)打包的数据,通过数据链实时发送给移动站。

- 移动站:接收自身观测数据和来自基准站的观测数据,通过双差消除了大部分误差项。

- 模糊度固定:经过双差处理后,观测方程变得非常“干净”,可以快速快速搜索并固定模糊度,并最终得到移动站的精确坐标。

误差处理:

RTK通过双差消除绝大部分误差。

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 通过双差完全消除 |

| 卫星钟差 | 通过双差完全消除 |

| 电离层延迟 | 短基线下通过双差基本消除 (长基线需参数化估计) |

| 对流层延迟 | 短基线下通过站星双差基本消除 (长基线需参数化估计)无法 |

| 接收机钟差 | 通过双差完全消除 |

| 多路径效应与噪声 | 通过差分消除,是主要的残余误差源 |

| 硬件相位延迟 | 无法处理 |

技术特点总结:

- 观测值:以载波相位为核心,伪距用于辅助计算和初始化。

- 精度:极高且稳定。水平精度通常为1-2厘米,高程精度为2-3厘米。

- 初始化时间:极快。在开阔环境下,通常仅需几秒到几十秒即可获得固定解,实现“即开即用”。

- 设备:基准站 + 移动站 + 数据链。• 优点:

- 精度最高、最可靠:在有效作用距离内,其精度是所有实时技术中最高的。

- 初始化极快:满足绝大多数高动态、高时效性的应用场景。

- 技术非常成熟:产业链完善,解决方案稳定,是行业事实上的标准。

- 缺点:

- 作用距离严重受限:其性能严重依赖于基线长度。当基线超过15-20公里时,大气误差的“空间去相关性”变得显著,双差无法有效消除大气误差,导致模糊度固定变得困难甚至失败。长基线情况下,必须考虑这些无法消除的误差,导致收敛时间变长、精度下降。

2.5、NRTK (Network RTK, 网络RTK)

网络RTK(NRTK)是针对单基站RTK(包括长基线RTK)作用距离受限提出的解决方案。它不是简单地增加基站数量,而是通过将一个区域内的多个基准站(CORS站)进行联网,利用服务器端的中央处理,为用户提供覆盖整个区域的、均匀、高精度的实时厘米级定位服务。这使得用户可以摆脱自建基准站的束缚,实现“开机即用”的高效作业。

技术原理:

NRTK将单基站RTK的“点对点”模式,升级为服务器中心化模式。其系统架构和工作流程如下:

- CORS参考站网络:在一个省市或特定区域内,按一定间距(通常为50-70公里)布设一个由多个连续运行参考站(CORS)组成的网络。

- 数据处理中心:所有CORS站的原始观测数据实时传输到数据中心。数据中心的服务器执行以下核心任务:

- 解算网络模糊度:首先解算出网络内所有基准站之间的模糊度,确保整个网络数据的一致性和可靠性。

- 建立区域误差模型:利用全网的观测数据,建立一个覆盖整个区域的、高精度的空间误差模型。该模型能精确描述卫星轨道误差、电离层和对流层延迟等误差随地理位置变化的规律。

- 用户接入与服务:移动站用户通过移动网络(GPRS/4G/5G),将自己的概略坐标发送给数据处理中心。中心服务器根据用户的位置,采用特定算法为其生成专属的差分改正数据。

- 移动站解算:移动站接收到这些“量身定制”的改正数据后,进行差分解算。由于这些数据已经考虑了用户所在位置的误差特性,移动站可以实现与短基线RTK同样快速的模糊度固定和厘米级定位。

常见的NRTK技术主要有VRS(虚拟参考站)、FKP(区域改正参数)等。其中VRS最为常用:服务器根据用户位置,利用误差模型“虚拟”出一个不存在的参考站,并生成该虚拟站的观测数据发给用户,让用户感觉就像在自己旁边几米处就有一台基准站。

误差处理方式——从“点对点差分”到“区域化建模”:

NRTK在误差处理上实现了范式转移,其核心是对区域误差的精确建模。

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 通过网络建模和差分改正消除 |

| 卫星钟差 | 通过网络建模和差分改正消除 |

| 电离层延迟 | 通过网络区域误差建模和差分改正(如VRS)消除 |

| 对流层延迟 | 通过网络区域误差建模和差分改正(如VRS)消除 |

| 接收机钟差 | 通过站星双差完全消除 |

| 多路径效应与噪声 | 无法通过网络处理,是用户端的残余误差 |

| 硬件相位延迟 | 无法处理 |

技术特点总结:

- 观测值:载波相位和伪距。

- 精度:水平精度2-3厘米,高程3-5厘米;逼近RTK水平

- 初始化时间:极快,与短基线RTK相当,通常在几秒到几十秒内完成固定。

- 设备:一台集成了网络通信模块的移动站接收机,以及CORS服务账号。

- 优点:

- 作业范围极大:用户可在整个CORS网络覆盖区域(可达数万平方公里)内使用。

- 缺点:

- 依赖网络通信:作业区域必须有稳定可靠的移动网络信号,否则无法接收差分数据。

- 服务成本高:CORS网络和中央服务机房的建设和维护成本高昂,用户可能需要额外支付服务费用。

2.6、Fast PPP-AR(快速PPP-AR) / PPP-RTK

快速PPP-AR技术(有时也被称为PPP-RTK)是应对传统PPP-AR最致命弱点——收敛时间过长——而生的方案。作为下一代NRTK的实现,它通过融合PPP与网络RTK(NRTK)的核心思想,实现既有PPP的单机作业灵活性,又有RTK的快速初始化能力。

技术原理:

Fast PPP-AR引入了区域性的实时大气信息作为强力外部约束。传统PPP之所以收敛慢,根源在于接收机需要花费很长时间,仅靠自己的观测数据来缓慢地分离和估算高度相关的未知参数(尤其是位置、大气延迟和模糊度)。Fast PPP-AR解决了这一难题:

- 混合数据流:用户接收机不再仅依赖全球性的精密产品服务。它会同时接收两种数据流:

- 全球产品流:与PPP-AR一样,包含精密卫星轨道、精密钟差和相位偏差产品。

- 区域产品流:由一个区域性的CORS参考站网络提供。这个网络的中心服务器,不再像NRTK那样生成虚拟观测值(OSR),而是实时地、高精度地

建立区域大气层模型(包括电离层和对流层),并将这些大气改正信息播发给用户。

- 当接收机收到这些高精度的区域大气改正后,可以直接将大气延迟误差从观测方程中精确地改正掉。从而大大简化观测方程,使得卡尔曼滤波器能够非常迅速地获得高精度的浮点模糊度解,从而快速进行整数搜索和固定。

误差处理:

Fast PPP-AR在误差处理上,利用了更多的改正产品进行修正。

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 使用IGS精密轨道产品直接修正 |

| 卫星钟差 | 使用IGS精密钟差产品直接修正 |

| 电离层延迟 | 接收区域大气改正产品,直接进行修正 |

| 对流层延迟 | 接收区域大气改正产品,直接进行修正 |

| 接收机钟差 | 作为未知参数在滤波模型中精密估计 |

| 多路径效应与噪声 | 作为残余误差存在 |

| 硬件相位延迟 | 利用相位偏差产品修正 |

技术特点总结:

- 观测值:伪距 + 载波相位(多频)。

- 精度:厘米级(2-3厘米),与NRTK和PPP-AR相当。

- 收敛时间:数分钟甚至数十秒,与RTK相当,远低于PPP-AR。

- 设备:单台多频GNSS接收机 + 能够接入提供“全球+区域”服务网络(通常通过移动网络)。

- 优点:

- 兼具两家之长:不依赖基站 + 快速收敛。

- 缺点:

- 依赖区域增强网络:用户须位于服务网络覆盖范围内。一旦超出范围,系统会自动降级为PPP-AR模式。

2.7、PPK (Post-Processed Kinematic, 动态后处理)

动态后处理(PPK)在数学原理上与RTK完全相同,都采用了双差的相对定位方法来获取厘米级精度。但PPK是一种“事后”处理技术。它被广泛应用于无人机航测、移动扫描、船舶测深等对实时性要求不高,但对数据完整性和可靠性要求极高的场景。

技术原理:

PPK将RTK的实时解算过程分解为了“数据采集”和“数据处理”两个独立步骤:

- 数据采集:在作业现场,基准站和移动站(例如,安装在无人机上)的接收机,只需各自独立但同步地采集并存储所有原始GNSS观测数据(伪距、载波相位、星历等)

- 后处理解算:外业作业完成后,使用专门的GNSS后处理软件(如RTKLIB等),对基准站和移动站的观测数据文件导入;并按需导入不同高精度服务数据,最终计算出移动站在作业期间每一时刻的厘米级精确坐标,形成一条完整的、高精度的轨迹。

误差处理:

PPK采用的误差处理模型与RTK完全一致,但它能利用额外的高精度产品的数据还,可以同时使用之前的和之后的数据进行差值,因此效果比普通RTK要好。

| 误差类型 | 处理方法 |

|---|---|

| 卫星轨道误差 | 通过双差完全消除 (同RTK) |

| 卫星钟差 | 通过双差完全消除 (同RTK) |

| 电离层延迟 | 通过双差+平滑基本消除 ;或者利用区域大气改正产品,直接修正 |

| 对流层延迟 | 通过双差+平滑基本消除 ;或者利用区域大气改正产品,直接修正 |

| 接收机钟差 | 通过双差完全消除 (同RTK) |

| 多路径效应与噪声 | 无法通过差分消除,但双向平滑可减弱其影响 |

| 硬件相位延迟 | 利用相位偏差产品修正 |

技术特点总结:

- 观测值:载波相位和伪距。• 精度:最高,通常优于RTK(通常水平1-2厘米,高程2-3厘米,甚至毫米级)。

- 作业模式:后处理,采集和解算分开。

- 设备:基准站 + 移动站,及可选的各种高精度产品数据

- 缺点:

- 无实时性:不能用于需要实时引导的场合,如工程放样、自动驾驶控制、机器引导等。

- 成果延迟:必须等外业结束后,回到办公室才能知道定位结果和数据质量,存在返工的风险。

3、总结

所有GNSS定位技术,其根本目标都是通过不同的技术手段,尽可能精确地测定“未知点(接收机)”到多个“已知点(卫星)”的几何距离,然后在空间坐标系中,解算出接收机的三维坐标。因此实现精确定位最重要的一环就是精确测量距离(卫星到接收机之间的距离),这个距离测量得越准确,定位精度越高。

今天高精度定位正从专业工具转变成一项面向大众的基础服务。PPP-RTK结合了上述两种传统方式的优点,可以更方便地为海量用户提供统一的高精度服务。

此外,GNSS未来的趋势必定是多传感器融合,把不同技术组合起来取长补短。

- 惯性测量单元 (IMU):感知车身的移动和姿态。当卫星信号短暂中断时,它可以临时“接管”,让定位轨迹不中断。

- 感知传感器 (摄像头、激光雷达等):通过观察周围环境,判断自己在环境中的相对位置。在卫星完全没信号的地方,它能发挥关键作用。

| 技术名称 | 收敛时间 | 可用区域 | 定位精度 |

|---|---|---|---|

| SPP | 瞬时 | 全球 | 米级 (5-10 m) |

| SPP+ (SBAS) | 瞬时 | SBAS服务覆盖区 | 米级 (1-3 m) |

| DGNSS | 瞬时 | 基站几十公里内 | 亚米级 (0.5-2 m) |

| PPP | 15-30分钟 | 全球 (需精密产品)分米级 | (10-30 cm) |

| PPP-AR | 15-30分钟 | 全球 (需AR产品) | 厘米级 (< 5 cm) |

| PPP-RTK | 数十秒至数分钟 | 区域增强网络覆盖区 | 厘米级 (2-3 cm) |

| RTK | 数秒至数十秒 | 基站20公里内 | 厘米级 (1-2 cm) |

| 长基线RTK | 数分钟 | 基站100公里 | 厘米级至分米级 |

| NRTK | 数秒至数十秒 | 区域CORS网络覆盖区 | 厘米级 (2-3 cm) |

| PPK | 后处理 | 基站几十公里内 | 厘米级 (1-2 cm) |

| 主要技术 | 技术核心思想 | 误差处理方式 |

|---|---|---|

| SPP | 单台接收机独立进行绝对定位。 | 标准模型改正:使用广播星历和标准经验模型估算并改正误差。 |

| SPP+ (SBAS) | 通过地球静止卫星播发广域差分改正信息,增强SPP。 | 增强模型改正:使用更精确的卫星误差改正和区域格网化的电离层模型。 |

| DGNSS | 基准站测量伪距误差,播发改正数给移动站进行局域差分。 | 差分消除(伪距):基于空间相关性,通过差分消除伪距中的大部分公共误差 |

| PPP浮点解 | 单机利用全球精密产品,通过滤波算法实现高精度绝对定位。 | 精密建模与估计:使用精密产品消除卫星端误差,同时建模并估计大气延迟和浮点模糊度 |

| PPP-AR | 在PPP基础上,利用相位偏差产品恢复模糊度的整数特性并加以固定。 | 精密建模+偏差改正:在PPP浮点解基础上,引入相位偏差产品来校正模糊度,恢复其整数特性。 |

| PPP-RTK | 融合PPP与NRTK,利用区域大气改正信息,实现PPP的快速收敛。 | 状态空间改正(SSR):外部注入高精度区域大气模型,直接改正大气误差,快速解耦参数。 |

| RTK | 基准站与移动站进行载波相位差分,实现厘米级相对定位。 | 双差消除(载波相位:)通过站星双差,消除几乎所有公共误差,从而快速固定模糊度。 |

| 长基线RTK | 扩展标准RTK的作业距离处理长基线下的非共性大气误差。 | 差分消除+参数估计:双差消除部分误差,同时将残余的大气误差作为未知数进行估计。 |

| NRTK | 利用CORS参考站网络,建立区域误差模型,为用户提供广域厘米级服务 | 区域误差建模:对区域内的空间相关误差(轨道、大气等)进行整体建模,为用户生成最优差分改正。 |

| PPK | 原理与RTK相同,但将实时解算过程放在事后进行,无需实时数据链。 | 双差消除+双向平滑:采用RTK双差模型,并可通过前后向滤波和平滑处理获得更可靠的结果。 |

最终目标是建立一个在任何地方都稳定、连续的综合定位系统。