高光谱成像在分析作物长势和产量预估中的应用

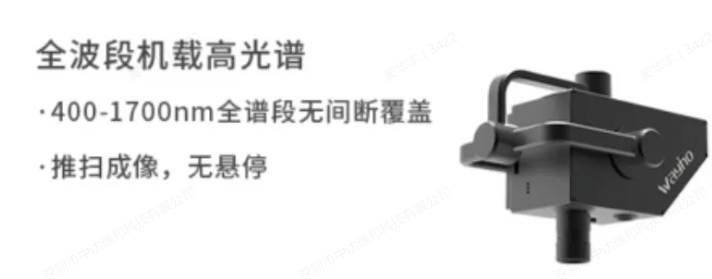

高光谱成像技术通过获取作物在可见光至短波红外波段(400-2500nm)的连续光谱信息,结合空间分布特征,为精准农业提供了革命性的监测手段。本文系统阐述了高光谱成像的原理、在作物长势监测和产量预估中的关键技术路径,并通过典型应用案例分析其在现代农业中的价值与挑战。

高光谱成像基本原理

多维数据融合:同步获取空间(2D图像)+光谱(数十至数百个窄波段)+时间(动态监测)三维信息

植被光谱特征:

叶绿素吸收峰(550nm/680nm)

水分吸收谷(970nm/1200nm/1450nm)

干物质反射率(1800-2500nm)

核心硬件组成

关键参数反演

技术优势

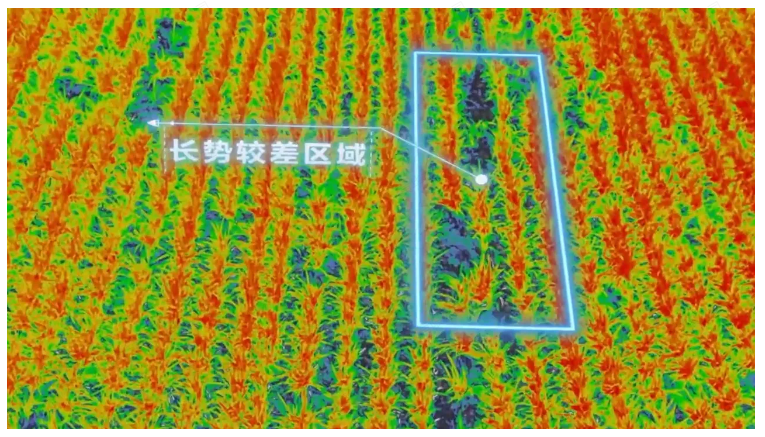

早期胁迫检测:可在肉眼可见症状前7-10天发现水分/营养问题

空间异质性分析:识别田块内0.1m级的差异区域

多作物适应性:适用于小麦、玉米、水稻等主要粮食作物及经济作物

产量预估技术路径

数据采集阶段

关键生育期监测:拔节期/抽穗期/灌浆期等

多时相数据融合:建立生长曲线模型

地面验证采样:结合田间实测数据进行模型校准

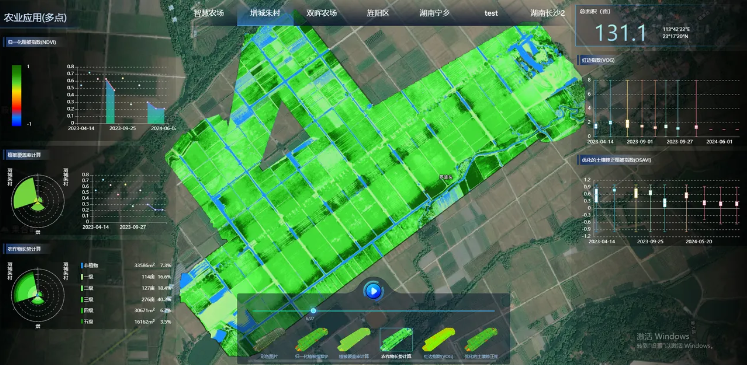

应用成效

预估精度:大田作物可达±8%-12%

时间尺度:可在收获前30-45天完成预估

空间尺度:支持从田块级(公顷级)到区域级(县域)的产量预测

黄淮海平原小麦监测

项目规模:覆盖12县市,总面积320万亩

实施效果:

早发现氮素缺乏区域17处(面积占比3.2%)

产量预估误差率7.8%

肥料利用率提升12%

新疆棉花智能管理

技术集成:高光谱+热红外双模成像

创新应用:

开花期叶绿素分布图

棉铃发育期水分需求模型

经济效益:节水30%,增产15%

高光谱成像技术通过其独特的"光谱指纹"识别能力,正在重塑作物监测的技术范式。随着传感器成本下降和AI算法进步,预计未来5年该技术将在以下方面实现突破:

精度提升:产量预估误差控制在5%以内

应用拓展:从大田作物向设施农业延伸

服务模式:发展SaaS化的农业遥感服务平台