Scikit-learn Python机器学习 - 聚类分析算法 - K-Means(K均值)

锋哥原创的Scikit-learn Python机器学习视频教程:

https://www.bilibili.com/video/BV11reUzEEPH

课程介绍

本课程主要讲解基于Scikit-learn的Python机器学习知识,包括机器学习概述,特征工程(数据集,特征抽取,特征预处理,特征降维等),分类算法(K-临近算法,朴素贝叶斯算法,决策树等),回归与聚类算法(线性回归,欠拟合,逻辑回归与二分类,K-means算法)等。

Scikit-learn Python机器学习 - 聚类分析算法 - K-Means(K均值)

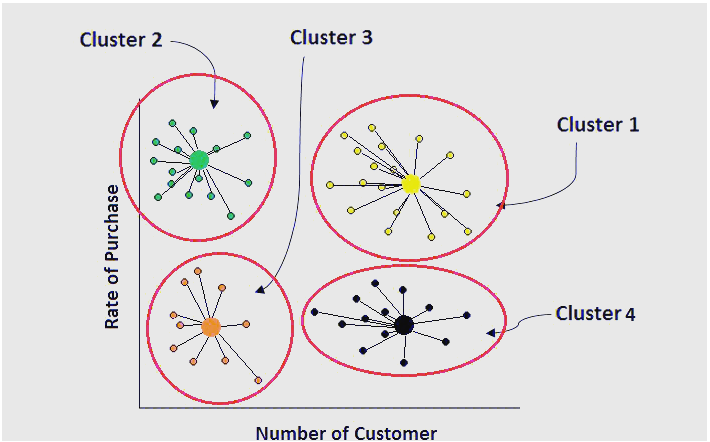

K-Means(K均值)聚类算法是一种常见的无监督学习算法,广泛用于数据挖掘和模式识别领域。其主要目标是将数据集分为多个簇(cluster),使得同一簇中的数据点相似度较高,而不同簇之间的数据点相似度较低。

K-Means 聚类的基本原理

-

初始化: 随机选择K个数据点作为初始质心(centroid),其中K为预先设定的簇的数量。

-

分配步骤: 对于每个数据点,计算它与K个质心的距离,并将其分配到离它最近的质心所在的簇中。

-

更新步骤: 一旦所有数据点都被分配到簇中,重新计算每个簇的质心,即计算簇内所有点的均值,并将该均值作为新的质心。

-

重复: 重复执行分配和更新步骤,直到簇的质心不再发生显著变化或达到最大迭代次数为止。

K-Means(K均值)算法数学原理

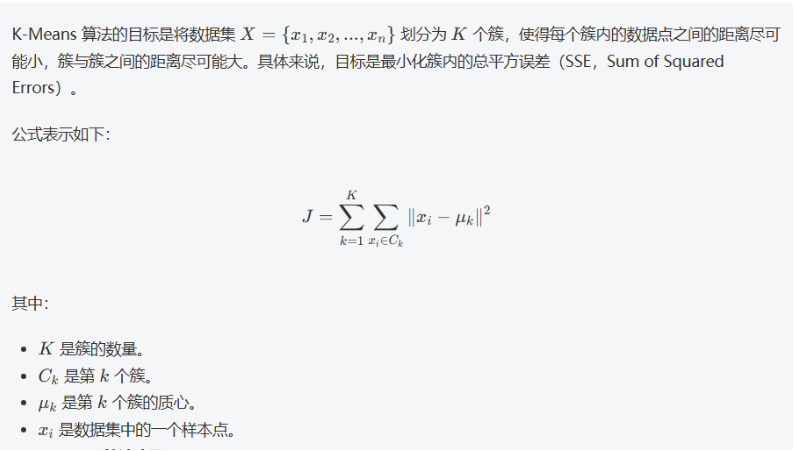

1,K-Means 算法目标

2,K-Means 算法步骤

3,K-Means 算法的数学原理:优化目标

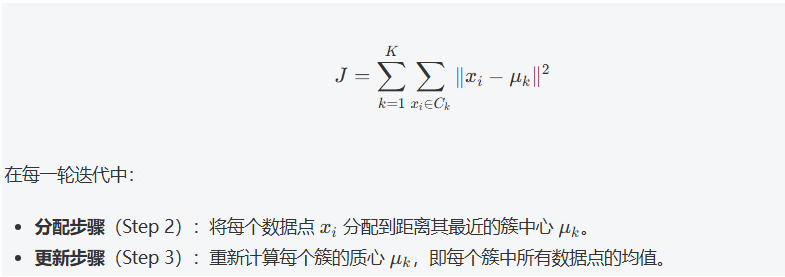

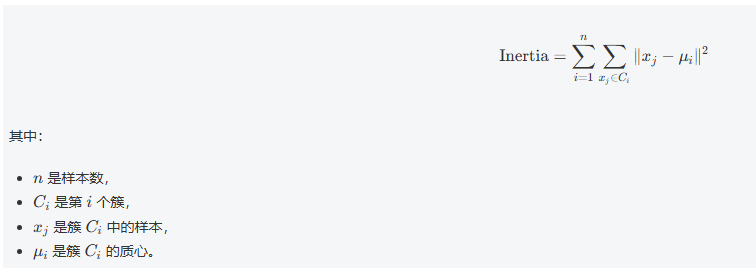

K-Means 算法的目标是通过迭代过程最小化目标函数(总误差平方和),这个目标函数即:

K-Means 聚类的优缺点

优点:

-

计算效率高: 对于大数据集,K-Means是非常高效的,时间复杂度是 O(n⋅k⋅t),其中n是样本数,k是簇的个数,t是迭代次数。

-

简单易懂: K-Means算法的原理简单,易于实现。

缺点:

-

K值的选择: 需要事先指定簇的个数K,但K的选择并不容易,且过多或过少的簇数会导致聚类效果差。

-

容易受初始值影响: K-Means对初始质心非常敏感,容易陷入局部最优解。

-

不能处理非球形簇: K-Means假设每个簇是球形的,因此对于形状不规则的簇,K-Means可能效果不好。

-

对噪声敏感: 对异常值(outliers)比较敏感,可能影响聚类效果。

API介绍

在使用 Python 的 Scikit-Learn 库时,我们使用KMeans 类来实现K-Means聚类算法:

from sklearn.cluster import KMeansmodel = KMeans(n_clusters=8,init='k-means++',n_init=10,max_iter=300,random_state=42

)核心参数:

-

n_clusters(最重要的参数):

-

含义:要形成的簇数,也就是 K 值。

-

说明:这是你必须指定的参数,因为算法无法自动知道数据应该分成几类。K 值的选择对结果影响巨大,通常需要使用肘部法则或轮廓系数等方法来辅助确定最佳 K 值。

-

-

init(初始化方法):

-

含义:初始化质心的策略。

-

选项:

-

‘k-means++’(默认):一种智能初始化方法,能有效加速收敛,并降低陷入局部最优解的风险。通常推荐使用这个。

-

‘random’:完全随机选择 K 个初始质心。

-

ndarray:可以手动指定一个包含初始质心坐标的数组。

-

-

-

n_init:

-

含义:算法用不同的质心种子运行的次数。

-

说明:由于 K-Means 的结果受初始质心影响很大,可能会陷入局部最优。因此,算法会运行

n_init次(每次使用不同的随机初始质心),并最终选择总簇内平方和( inertia)最小的那次作为最终结果。

-

-

max_iter:

-

含义:单次运行中的最大迭代次数。

-

说明:如果算法在达到

max_iter之前已经收敛(质心稳定),则会提前停止。300 通常已经足够。

-

-

random_state:

-

含义:随机数种子。

-

说明:指定一个整数可以使每次运行的结果保持一致,便于复现实验。如果不指定,每次运行结果可能略有不同。

-

具体示例

import numpy as np

from sklearn.cluster import KMeans

import matplotlib.pyplot as plt# 生成一些样本数据

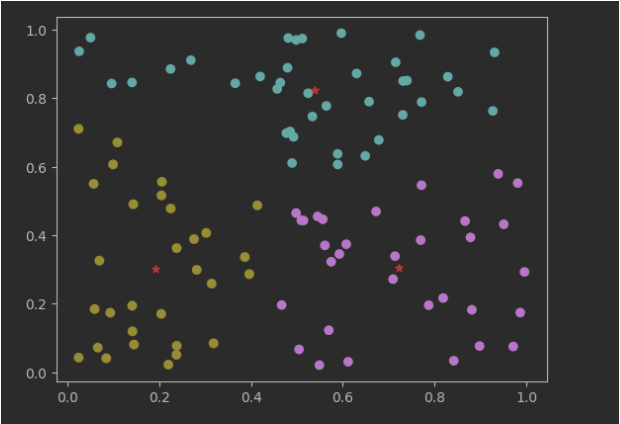

X = np.random.rand(100, 2) # 100个2维数据点

# 创建KMeans模型,设定簇的个数K=3

kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=0)# 训练KMeans模型

kmeans.fit(X)# 获取每个数据点的簇标签

labels = kmeans.labels_# 获取簇的质心

centroids = kmeans.cluster_centers_

print(centroids)

# 可视化结果

plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=labels, cmap='viridis') # 根据簇标签着色

plt.scatter(centroids[:, 0], centroids[:, 1], marker='*', color='red') # 绘制质心

plt.show()运行结果:

如何选择合适的K值

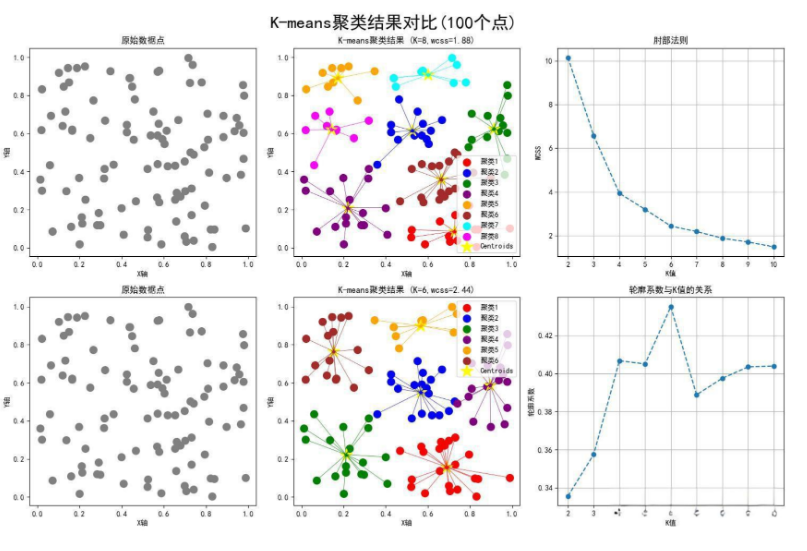

选择K值是K-Means聚类中的一个关键问题,常用的两种方法是:1,肘部法则(Elbow Method)2,轮廓系数(Silhouette Score)

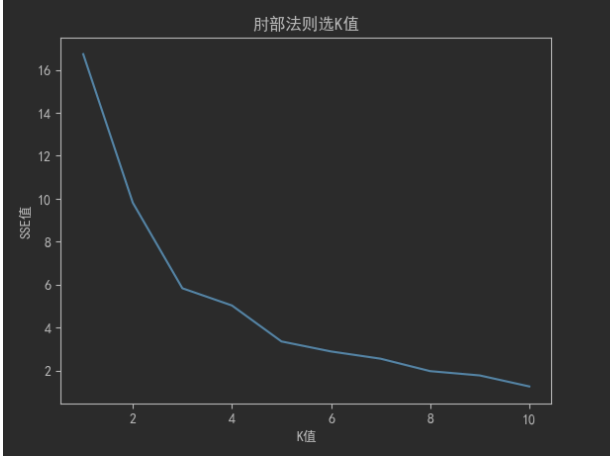

1,肘部法则(Elbow Method)

通过计算不同K值下的聚类误差平方和(SSE,Sum of Squared Errors),绘制出K值与SSE的关系图。当K值增加时,SSE会逐渐减小,但当K达到某个值时,SSE的下降速率会显著变缓,这个拐点就是理想的K值("肘部")。

from sklearn.cluster import KMeans

import matplotlib.pyplot as plt# 设置中文字体支持

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号

sse = []

for k in range(1, 11):kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=0)kmeans.fit(X)sse.append(kmeans.inertia_)plt.plot(range(1, 11), sse)

plt.xlabel('K值')

plt.ylabel('SSE值')

plt.title('肘部法则选K值')

plt.show()运行结果:

kmeans.inertia_ 是 KMeans 聚类算法中的一个属性,它表示聚类结果的 惯性(inertia)。简单来说,惯性是所有样本点与其所属簇的质心之间的平方距离的总和。惯性值越小,说明聚类结果越紧凑。

具体来说,kmeans.inertia_ 计算的是以下公式的总和:

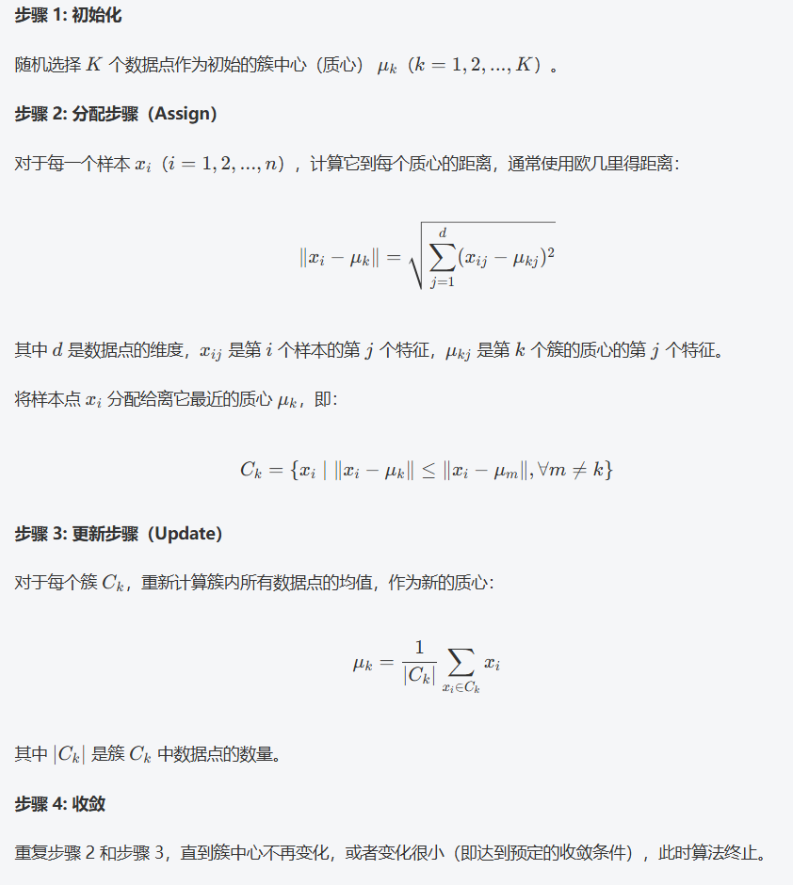

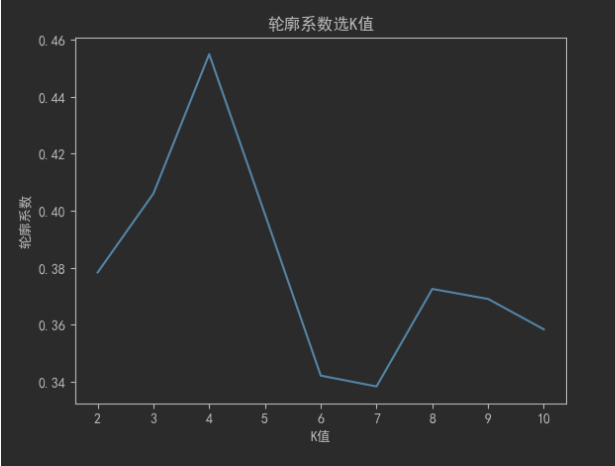

2,轮廓系数(Silhouette Score)

通过计算轮廓系数来评估不同K值的聚类效果,轮廓系数介于-1和1之间,值越大表示聚类效果越好。

from sklearn.metrics import silhouette_score# 设置中文字体支持

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号

silhouette_scores = []

for k in range(2, 11): # 至少需要2个簇kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=0)kmeans.fit(X)score = silhouette_score(X, kmeans.labels_)silhouette_scores.append(score)plt.plot(range(2, 11), silhouette_scores)

plt.xlabel('K值')

plt.ylabel('轮廓系数')

plt.title('轮廓系数选K值')

plt.show()项目运行截图:

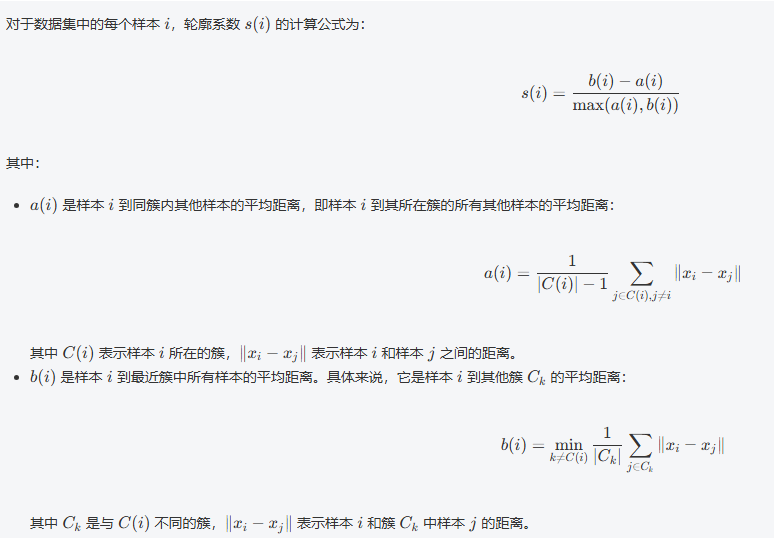

轮廓系数计算公式: