【系统架构设计(36)】网络规划与设计

文章目录

- 一、网络构建关键技术概览

- 二、网络技术关键构建

- 1. SDN:软件定义网络

- 2、高可用网络设计

- 2.1 网络部件高可用

- 2.2 网络连接模型

- 2.3 网络协议及配置

- 3. 高可用设计原则

- 3、IPv4与IPv6融合组网

- 4、 融合组网实施策略

- 三、层次化网络设计

- 1. 层次化设计原理

- 2. 三层网络架构

- 3. 层次化设计优势

- 四、网络冗余设计

- 1. 冗余设计基本概念

- 2. 备用路径设计

- 2.1 备用路径特点

- 2.2 备用路径实现方式

- 3. 负载分担设计

- 3.1 负载分担特点

- 3.2 负载分担实现方式

- 五、高可靠与高可用性

- 1. 可靠性 vs 可用性

- 1.1 高可靠性

- 1.2 高可用性

- 2. 复杂性对可靠性的影响

- 2.1 复杂性降低可靠性

- 2.2 平衡复杂性与可靠性

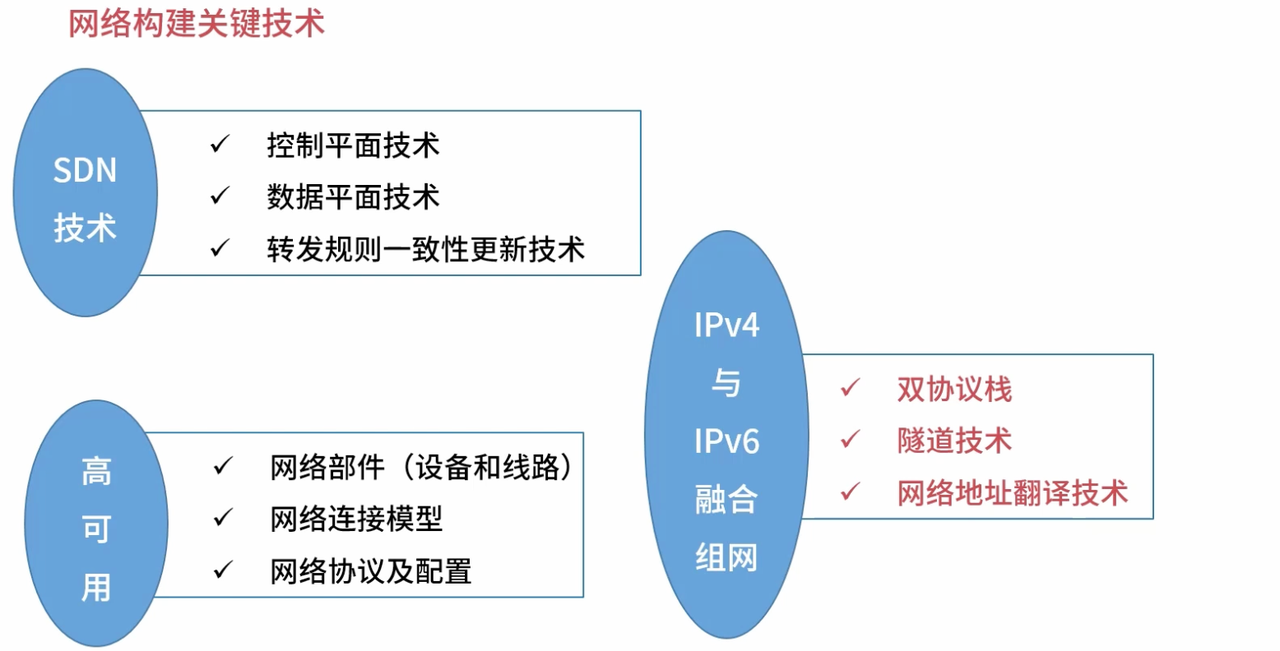

一、网络构建关键技术概览

现代网络构建涉及多个关键技术领域,主要包括:

| 技术领域 | 核心内容 | 应用价值 | 实施复杂度 |

|---|---|---|---|

| SDN技术 | 软件定义网络、控制平面分离 | 网络灵活性和可编程性 | 高 |

| 高可用设计 | 冗余备份、故障自愈 | 业务连续性和稳定性 | 中高 |

| IPv4/IPv6融合 | 双协议栈、隧道技术、地址转换 | 平滑过渡和兼容性 | 中 |

| 层次化设计 | 三层架构、功能分离 | 可扩展性和管理性 | 中 |

| 冗余设计 | 备用路径、负载分担 | 可靠性提升 | 中 |

二、网络技术关键构建

1. SDN:软件定义网络

SDN(软件定义网络)是一种网络架构方法,通过将网络控制平面与数据平面分离,实现网络的集中控制和管理。

SDN关键技术组件

-

控制平面技术:实现对网络设备的集中控制和管理,通过软件定义的方式对网络流量进行调度和策略制定。

-

数据平面技术:关注网络设备(如交换机、路由器)如何转发数据,通过与控制平面交互,按照控制平面下发的规则进行数据的转发处理。

-

转发规则一致性更新技术:保证在网络规模变化、配置调整等情况下,各网络设备的转发规则能够同步、一致更新,避免出现网络转发错误或混乱。

2、高可用网络设计

高可用性是指网络系统在面临各种故障时,仍能持续提供正常服务的能力。

核心指标:

- 可用性:系统正常运行时间占总时间的百分比

- 故障恢复时间:从故障发生到系统恢复正常的时间

- 数据丢失率:故障期间数据丢失的比例

高可用实现方式

2.1 网络部件高可用

设备冗余:

- 双电源服务器:服务器配置冗余电源,防止电源故障

- 双机热备:两台服务器互为备份,一台故障时另一台自动接管

- 设备集群:多台设备组成集群,提供负载分担和故障转移

线路冗余:

- 双链路:关键链路配置冗余备份

- 多路径:数据可以通过多条路径传输

- 链路聚合:多条物理链路聚合成一条逻辑链路

2.2 网络连接模型

拓扑结构

| 拓扑结构 | 特点 |

|---|---|

| 环形拓扑 | 设备连接成环,提供冗余路径 |

| 网状拓扑 | 设备间多路径连接,容错能力强 |

| 星型拓扑 | 中心节点连接所有设备,管理简单 |

连接方式

| 连接方式 | 特点 |

|---|---|

| 矩形连接 | 如环形拓扑,具备冗余链路 |

| 三角形连接 | 具备冗余路径,容错能力强 |

| 混合连接 | 结合多种拓扑结构,平衡性能和成本 |

2.3 网络协议及配置

可靠协议:

- 链路聚合协议:提高链路带宽和可靠性

- 生成树协议:防止网络环路,提供冗余路径

- VRRP协议:实现网关冗余,提供高可用网关

配置优化:

- 参数调优:优化网络参数,提高稳定性

- 监控告警:建立完善的监控和告警机制

- 定期维护:定期进行网络维护和更新

3. 高可用设计原则

可以这样简化,去掉重复的类别:

| 类别 | 具体措施 | 说明 |

|---|---|---|

| 冗余设计 | 设备冗余 | 关键设备配置备份,提高系统可用性 |

| 链路冗余 | 重要链路配置备用路径,防止单点故障 | |

| 电源冗余 | 关键设备配置冗余电源,确保持续供电 | |

| 故障隔离 | 故障域隔离 | 将故障影响限制在最小范围,减少故障扩散 |

| 服务隔离 | 不同服务之间相互独立,避免连锁故障 | |

| 数据隔离 | 关键数据配置备份和恢复机制,保障数据安全 | |

| 快速恢复 | 自动切换 | 故障时自动切换到备用系统,减少中断时间 |

| 快速检测 | 快速检测和定位故障,缩短故障排查时间 | |

| 快速修复 | 建立快速修复机制,加快系统恢复速度 |

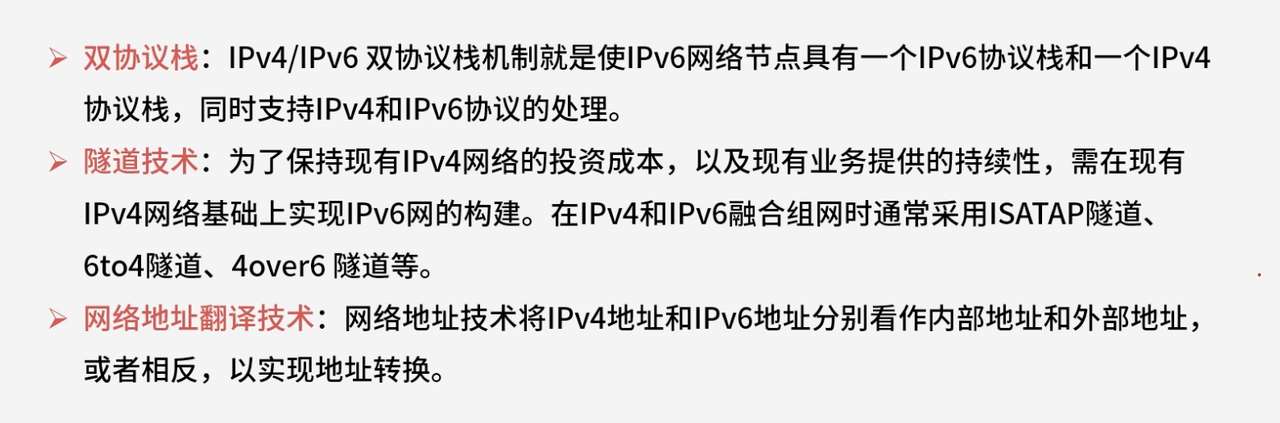

3、IPv4与IPv6融合组网

随着IPv4地址资源枯竭和IPv6技术的成熟,IPv4与IPv6的融合组网成为网络发展的重要趋势。

融合组网关键技术

| 技术类型 | 技术原理 | 核心特征/类型 |

|---|---|---|

| 双协议栈技术 | 网络节点同时具备IPv4和IPv6协议栈,根据目的地址类型选择对应协议栈处理数据 | 协议支持、地址管理、路由选择、应用兼容 |

| 隧道技术 | 在IPv4网络中封装IPv6数据包进行传输,构建虚拟通道 | ISATAP隧道、6to4隧道、4over6隧道、GRE隧道 |

| 网络地址翻译技术 | 在IPv4与IPv6地址间进行转换,实现不同协议网络间通信 | NAT-PT、NAT64、DNS64 |

4、 融合组网实施策略

| 类别 | 措施及说明 |

|---|---|

| 渐进式部署 | 阶段规划:制定详细的部署阶段和计划; 风险评估:评估每个阶段的风险和影响; 回滚方案:制定回滚方案,确保部署安全 |

| 兼容性保证 | 协议兼容:确保IPv4和IPv6协议兼容; 应用兼容:保证应用程序的兼容性; 设备兼容:确保网络设备的兼容性 |

| 性能优化 | 转换效率:优化地址转换的性能; 隧道开销:减少隧道技术的开销; 路由优化:优化双协议栈的路由选择 |

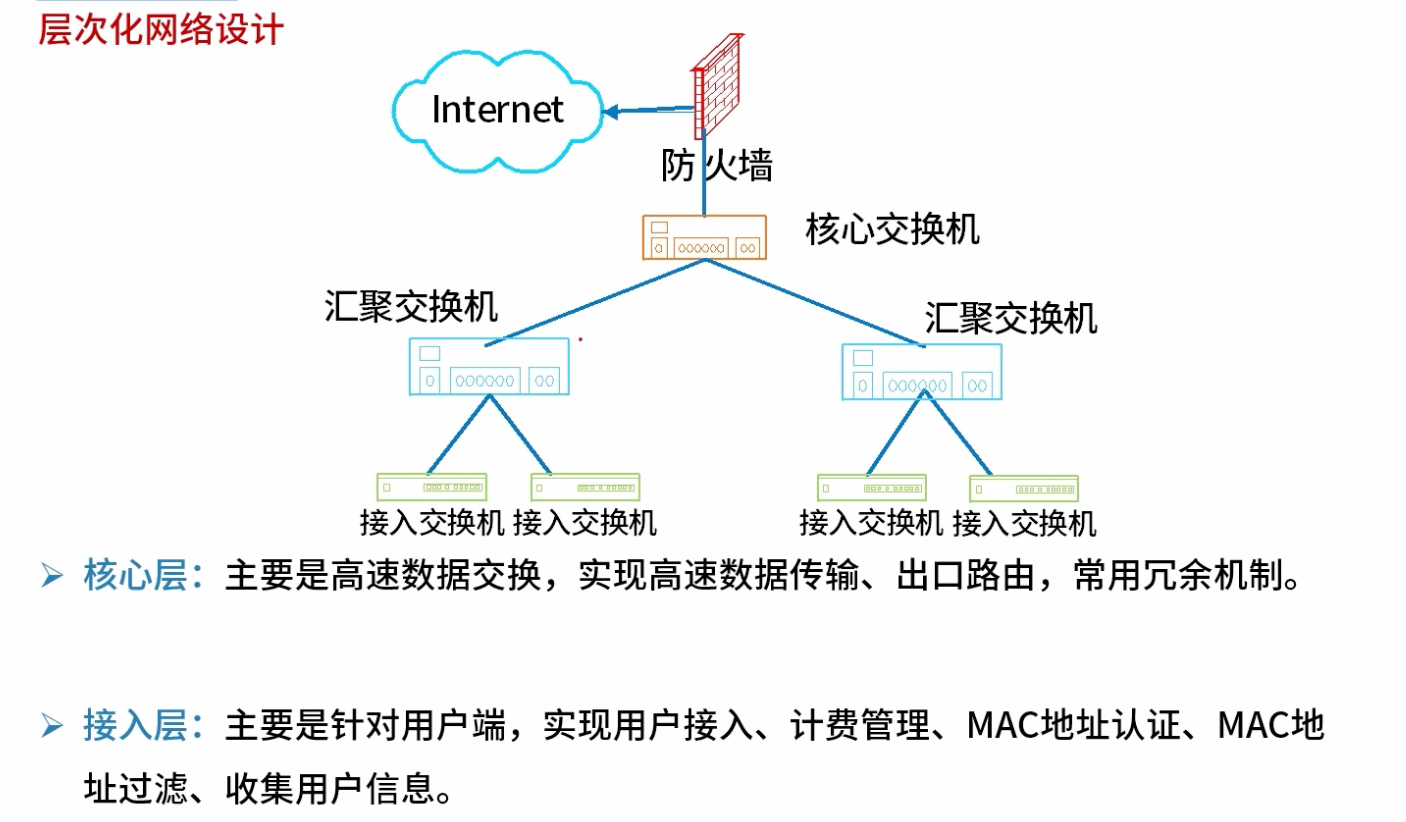

三、层次化网络设计

1. 层次化设计原理

层次化网络设计是一种将网络功能按层次划分的设计方法,通过功能分离和模块化设计,提高网络的可扩展性、可管理性和可靠性。

设计原则:

- 功能分离:不同层次承担不同的网络功能

- 模块化:每个层次相对独立,便于管理和维护

- 可扩展性:支持网络的水平和垂直扩展

- 容错性:单点故障不影响整个网络

2. 三层网络架构

| 层次 | 功能定位 |

|---|---|

| 核心层 | 主要负责高速数据交换,承担网络中大量数据的快速转发任务,确保不同汇聚层之间以及网络出口的高速数据传输,同时负责出口路由,决定网络内部数据如何与外部Internet通信 |

| 汇聚层 | 处于核心层和接入层之间,起到承上启下的作用,将接入层多个交换机的数据进行汇聚并转发到核心层,同时可进行策略控制,如访问控制列表(ACL)设置,限制某些流量的访问,保障网络安全 |

| 接入层 | 面向用户端,负责将用户终端设备(如计算机、服务器、IP电话等)接入网络,同时实现计费管理、MAC地址认证和过滤,确保只有授权的设备能接入网络,还会收集用户信息,便于网络管理和维护 |

3. 层次化设计优势

| 类别 | 特点 |

|---|---|

| 可扩展性 | 水平扩展:可以增加同层次的设备; 垂直扩展:可以增加新的层次; 模块化扩展:可以独立扩展某个层次 |

| 可管理性 | 分层管理:不同层次可以独立管理; 故障隔离:故障影响范围限制在特定层次; 配置简化:每个层次的配置相对简单 |

| 可靠性 | 冗余设计:每个层次都可以设计冗余; 故障恢复:单点故障不影响整个网络; 负载分担:在多个设备间分担负载 |

如果觉得当前换行后的表格在阅读时还不够清晰,比如想调整“特点”列的缩进或拆分表述,或者需要补充每个特点的具体应用场景,都可以告诉我,我会进一步优化表格呈现效果。

四、网络冗余设计

1. 冗余设计基本概念

网络冗余设计是通过配置备用设备和链路,提高网络可靠性和可用性的设计方法。

设计目标:

- 提高可用性:减少网络故障对业务的影响

- 增强可靠性:提高网络系统的稳定性

- 保证连续性:确保业务服务的连续性

- 快速恢复:缩短故障恢复时间

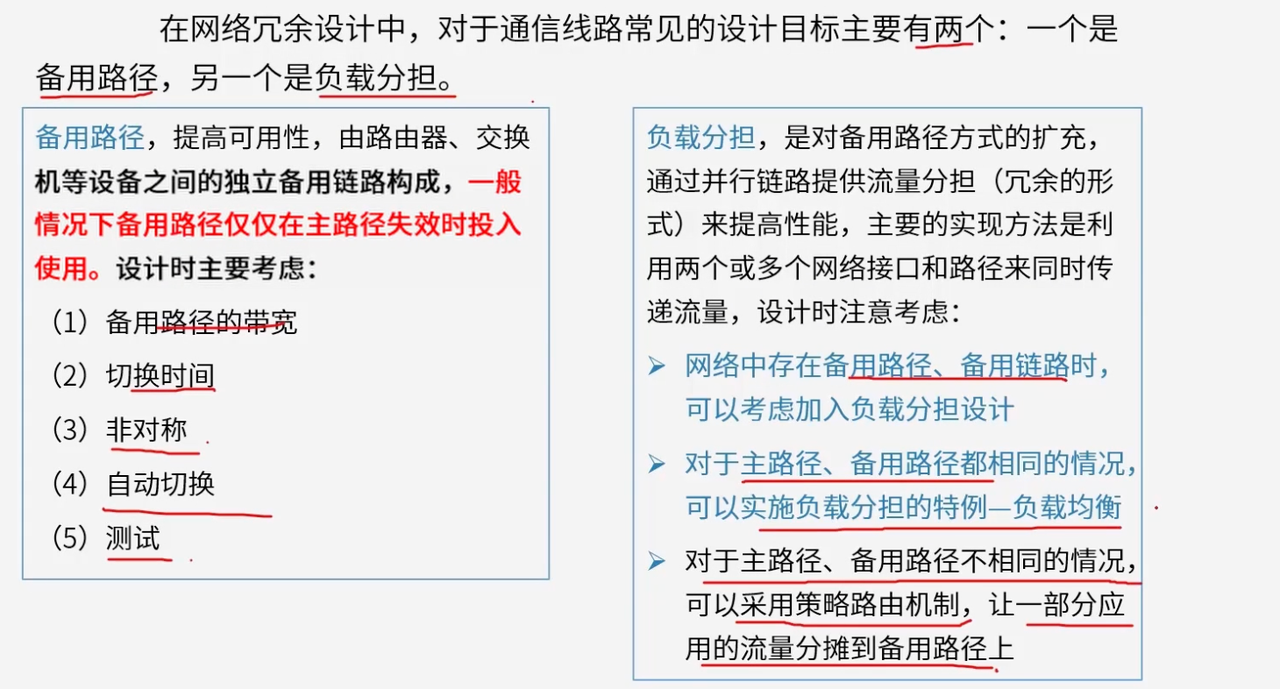

2. 备用路径设计

2.1 备用路径特点

| 关键要点 | 具体说明 |

|---|---|

| 提高可用性 | 通过路由器、交换机等设备间的独立备用链路实现,在主路径失效时投入使用,保障网络通信不中断,增强网络可靠性 |

| 带宽要求 | 需合理规划备用路径带宽,要能承载主路径失效后转移过来的流量,避免因带宽不足导致网络拥塞 |

| 切换时间 | 切换时间至关重要,切换过慢会影响业务连续性,理想情况是快速无缝切换,减少业务受影响时长 |

| 非对称特性 | 备用路径可能与主路径在带宽、延迟等性能指标上存在差异,即具有非对称特点,设计时需考虑这种差异对业务的影响 |

| 自动切换 | 具备自动检测主路径故障并切换到备用路径的能力,无需人工过多干预,提高网络的自适应性和稳定性 |

| 测试需求 | 要定期对备用路径进行测试,确保其随时可用,及时发现潜在问题并解决 |

2.2 备用路径实现方式

物理冗余:

- 双链路:配置两条物理链路

- 多路径:配置多条不同的路径

- 环形拓扑:使用环形拓扑提供冗余

逻辑冗余:

- VLAN冗余:使用VLAN技术提供逻辑冗余

- 隧道冗余:使用隧道技术提供冗余路径

- 虚拟链路:使用虚拟链路技术

3. 负载分担设计

3.1 负载分担特点

性能提升:

是对备用路径方式的扩充,通过并行链路同时传输流量来分担负载,提高网络整体性能,充分利用网络资源。

适用场景灵活:

网络存在备用路径、备用链路时可引入负载分担设计;主备路径相同时可实现负载均衡,使流量均匀分配;主备路径不同时,可借助策略路由机制,针对性地将部分应用流量引导至备用路径。

3.2 负载分担实现方式

| 技术类型 | 具体实现方式 |

|---|---|

| 链路聚合 | 静态聚合:手动配置链路聚合;动态聚合:使用LACP协议动态聚合;跨设备聚合:跨设备实现链路聚合 |

| 负载均衡 | 轮询算法:按顺序分配流量;加权轮询:根据权重分配流量;最少连接:分配给连接数最少的设备 |

| 策略路由 | 基于源地址:根据源地址选择路径;基于目的地址:根据目的地址选择路径;基于应用:根据应用类型选择路径 |

五、高可靠与高可用性

1. 可靠性 vs 可用性

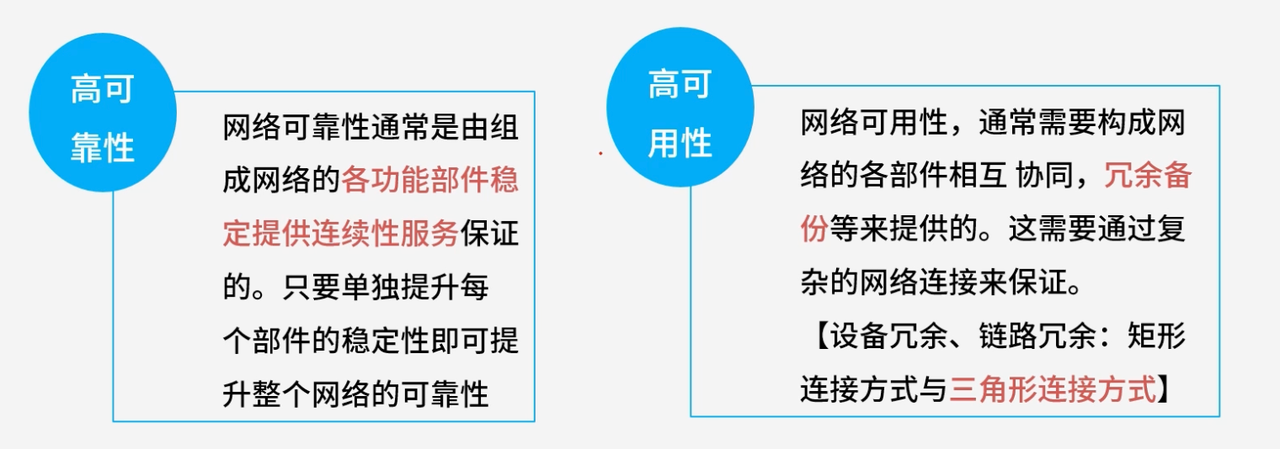

1.1 高可靠性

指网络在运行过程中,各功能部件(如服务器、路由器、交换机等)稳定工作,持续提供服务的能力。只要提升每个部件自身的稳定性,就能增强整个网络的可靠性。

实现方式:

- 设备选择:选择高质量、稳定性好的网络设备

- 定期维护:定期维护和更新设备软件

- 配置优化:优化设备配置,提高稳定性

- 环境控制:控制设备运行环境,如温度、湿度等

1.2 高可用性

强调网络整体在面对各种故障(如设备故障、链路故障等)时,仍能正常提供服务的能力。需要网络各部件协同工作,通过冗余备份等手段保障。

实现方式:

- 设备冗余:采用双机热备,一台服务器故障时,另一台自动接管

- 链路冗余:设置多条网络链路,一条链路中断时,数据可通过其他链路传输

- 网络连接:常见矩形连接方式(如环形拓扑,有冗余链路)和三角形连接方式(具备冗余路径)

实际应用:

- 双机热备:数据库服务器配置主备模式

- 链路冗余:关键链路配置备用路径

- 负载均衡:多台服务器提供负载分担

2. 复杂性对可靠性的影响

2.1 复杂性降低可靠性

原因分析:

- 故障点增加:复杂系统有更多的故障点

- 依赖关系:组件间的依赖关系增加故障传播风险

- 管理难度:复杂系统更难管理和维护

- 测试困难:复杂系统的测试和验证更困难

应对策略:

- 简化设计:尽量简化系统设计

- 模块化:采用模块化设计,降低耦合度

- 标准化:使用标准化的组件和接口

- 自动化:使用自动化工具减少人工操作

2.2 平衡复杂性与可靠性

设计原则:

- 适度冗余:在可靠性和成本之间找到平衡

- 分层设计:使用分层设计降低复杂性

- 故障隔离:设计故障隔离机制

- 快速恢复:建立快速恢复机制