敏捷开发-Scrum(下)

Scrum 核心构成:团队、事件与工件的协同价值体系

在 Scrum 框架中,“团队、事件、工件” 并非孤立的模块,而是相互咬合的有机整体:Scrum 团队是价值交付的执行核心,Scrum 事件是节奏把控与反馈调整的机制载体,Scrum 工件是透明化价值、对齐目标的工具支撑。三者共同构成 “谁来做(团队)— 如何做(事件)— 做什么 / 交付什么(工件)” 的闭环,确保 Scrum 在复杂环境中高效运转。本文将基于 Scrum 指南核心定义,逐层拆解这三大要素的职责、流程与协同逻辑,为实践落地提供清晰路径。

Scrum 团队:三位一体的协作单元

Scrum 的基本单位是 “小而精” 的 Scrum 团队 —— 通常不超过 10 人,既能保持沟通效率,又能覆盖完成工作所需的全部技能。这个团队并非 “角色叠加”,而是 “三位一体” 的协作整体:

-

产品负责人(PO)定义 “价值方向”,

-

Scrum Master(SM)赋能 “团队效能”,

-

开发人员执行 “价值交付”。

三者地位平等、权责明确,共同对 “每个 Sprint 交付可用增量” 负责。

(一)产品负责人(PO):价值的定义者与守护者

产品负责人是 “产品价值的唯一责任人”,其核心使命是 “最大化 Scrum 团队工作产生的产品价值”。PO 并非 “需求传递员”,而是 “战略决策者”,需平衡用户需求、业务目标与技术可行性,确保团队始终聚焦 “最有价值的工作”。

1. 核心职责:从目标定义到待办管理

PO 的职责围绕 “产品待办列表(Product Backlog)” 全生命周期展开,具体可拆解为四项关键动作:

-

定义产品目标,锚定长期方向:PO 需制定清晰的 “产品目标”—— 即产品的未来状态(如 “打造一款‘30 秒内完成支付’的电商 APP”),为团队提供长期奋斗的锚点。这一目标需具备 “可理解、可衡量、与业务对齐” 的特质,例如某教育产品 PO 将产品目标明确为 “3 个月内使学生作业提交率提升 40%”,而非模糊的 “优化作业功能”。

-

编写待办事项,明确价值细节:PO 需将产品目标拆解为具体的 “产品待办列表事项(PBI)”,每个 PBI 需包含 “价值描述、验收标准、估算工作量” 三要素。例如,为实现 “30 秒支付” 目标,PO 会编写 “支持指纹支付”“简化支付确认步骤” 等 PBI,并明确验收标准(如 “指纹识别成功率≥95%”“支付步骤不超过 3 步”),避免团队因需求模糊导致方向偏差。

-

排序待办列表,聚焦核心价值:PO 需根据 “用户优先级、业务紧急度、技术依赖关系” 对 PBI 进行动态排序,确保团队每次 Sprint 都优先开发 “价值最高” 的事项。例如,某电商 PO 在大促前将 “优化订单加载速度” 排在 “新增商品收藏分类” 之前,因前者直接影响大促期间的用户留存率,后者属于非核心体验优化。排序过程中,PO 需与干系人(用户、管理层、开发团队)充分沟通,但最终决策权归 PO 所有 ——Scrum 明确规定 “PO 是一个人,而非委员会”,避免因多方意见分歧导致优先级混乱。

-

维护待办透明,确保全员对齐:PO 需确保产品待办列表对 “团队、用户、管理层” 全透明,例如通过 Jira、Trello 等工具实时更新 PBI 状态(如 “待评审”“已就绪”“开发中”),并在 Sprint 计划会、评审会中同步待办列表调整逻辑。某团队 PO 每周组织 “待办列表梳理会”,邀请用户代表与开发人员共同讨论 PBI 的价值与细节,既保证了需求的准确性,也让团队理解 “为何做某项工作”。

2. 关键价值:避免 “做无用功”,确保价值落地

PO 的核心价值在于 “过滤无效需求,让团队的每一份努力都转化为用户或业务价值”。缺乏有效 PO 的团队常陷入 “需求堆砌” 陷阱 —— 例如某团队因 PO 未明确优先级,同时开发 “会员积分兑换”“商品评价筛选”“客服聊天表情” 三项功能,最终因精力分散,三项功能均未达到预期体验;而有明确 PO 的团队,通过聚焦高价值 PBI,往往能以更少的工作量实现更显著的业务成果(如某外卖团队通过 PO 优先开发 “订单备注精准推送” 功能,使商家接单效率提升 25%)。

3. 实践误区与规避方法

-

误区 1:PO 沦为 “传声筒”,缺乏决策权:部分 PO 仅传递用户或管理层的需求,不做优先级判断,导致待办列表混乱。规避方法:组织需明确 PO 的决策权,例如规定 “所有需求变更需经 PO 评估后纳入待办列表”,并为 PO 提供 “用户调研数据、业务指标” 等决策支持。

-

误区 2:PO 过度干预开发细节:部分 PO 会指定技术实现方案(如 “必须用 Redis 缓存订单数据”),忽视开发团队的专业判断。规避方法:PO 需聚焦 “做什么(价值)”,而非 “怎么做(技术)”,技术方案应由开发团队自主决策,PO 仅需确认最终成果是否满足验收标准。

(二)Scrum Master(SM):团队的赋能者与障碍清除者

Scrum Master 并非 “团队管理者”,而是 “服务型领导者”—— 其核心使命是 “确保 Scrum 框架有效落地,提升 Scrum 团队的效能”。SM 的服务对象包括 “Scrum 团队、产品负责人、组织” 三个层面,通过教练、引导、支持的方式,帮助各方理解并践行 Scrum 理念。

1. 服务 Scrum 团队:激活自组织,聚焦价值交付

SM 对团队的服务围绕 “自组织能力提升” 与 “障碍清除” 展开,具体包括四项核心动作:

-

教练自组织与跨职能协作:SM 需引导团队从 “被动接受任务” 转向 “自主决策分工”。例如,某新组建团队初期依赖 SM 分配任务,SM 通过 “引导团队拆解 Sprint 目标、自主认领任务” 的方式,逐步培养自组织能力 ——3 个 Sprint 后,团队已能在计划会上自主拆分 PBI 为具体任务,并根据成员技能动态调整分工。同时,SM 需推动团队成为 “跨职能团队”,即成员集体具备完成工作所需的全部技能(如开发人员掌握基础测试能力,测试人员了解产品设计逻辑),避免因 “技能短板” 导致依赖外部支持。

-

聚焦高价值增量,守护 Sprint 目标:SM 需提醒团队 “始终围绕 Sprint 目标工作”,避免因临时需求或技术细节偏离核心。例如,某团队在开发 “用户注册功能” 时,部分开发人员试图加入 “注册成功后发送个性化优惠券” 的额外功能(非 Sprint 目标),SM 及时引导团队评估:“该功能是否影响 Sprint 目标达成?若加入,是否会导致核心注册流程无法按时交付?” 最终团队决定将优惠券功能放入后续 Sprint,确保当期增量符合目标。

-

移除障碍,扫清交付阻碍:SM 需主动识别并清除团队面临的 “外部障碍”(如资源不足、跨部门协作卡顿)与 “内部障碍”(如沟通低效、工具缺失)。例如,某团队开发过程中发现 “第三方地图接口申请流程繁琐,需 7 天审批”,SM 立即与公司 IT 部门协调,将审批时间压缩至 2 天;又如,团队因每日站会超时导致效率低下,SM 引导团队约定 “每人发言不超过 1 分钟,聚焦‘昨天 - 今天 - 障碍’三要素”,使站会时间从 25 分钟缩短至 12 分钟。

-

保障 Scrum 事件高效落地:SM 需确保所有 Scrum 事件 “按时召开、符合时间盒、产出明确成果”。例如,Sprint 计划会的时间盒为 “4 小时 / 月 Sprint”,SM 会提前准备好产品待办列表、DoD 等资料,避免会议因材料缺失拖延;Sprint 回顾会中,SM 会通过 “头脑风暴、匿名投票” 等工具引导团队聚焦 “可改进的具体问题”,而非泛泛而谈,确保回顾会产出 “1-2 项可落地的改进措施”(如 “建立需求变更快速评估机制”)。

2. 服务产品负责人:提升需求管理能力

SM 需为 PO 提供专业支持,帮助其更高效地管理产品待办列表,具体包括:

-

教练产品目标与待办项编写:针对经验不足的 PO,SM 可提供 “产品目标模板”(如 “为 [用户群体] 解决 [痛点],实现 [业务指标]”),并指导其编写 “INVEST 原则” 的 PBI(即 Independent 独立、Negotiable 可协商、Valuable 有价值、Estimable 可估算、Small 小、Testable 可测试)。例如,SM 帮助某 PO 将模糊的 “优化搜索功能” 调整为 “支持用户按‘价格区间 + 销量’组合搜索,搜索结果加载时间≤1 秒”,使 PBI 更易被团队理解与估算。

-

引导复杂环境下的产品规划:在需求多变的复杂项目中(如 AI 产品开发),SM 可协助 PO 采用 “渐进式规划” 方法 —— 即先确定短期 Sprint 目标,长期方向根据用户反馈动态调整。某 AI 客服产品 PO 原本计划 “6 个月内实现全场景自动应答”,SM 建议其先通过 3 个 Sprint 验证 “常见问题自动应答” 的效果,根据用户反馈再扩展场景,避免因过度规划导致资源浪费。

3. 服务组织:推动 Scrum 规模化落地

SM 需在组织层面推广 Scrum 理念,为团队创造 “适合敏捷的环境”,具体包括:

-

提供 Scrum 培训与教练:SM 可为组织内其他团队、管理层提供 Scrum 理论与实践培训,例如开展 “Scrum 价值观工作坊”,帮助管理者理解 “自组织” 并非 “放任不管”,而是 “信任团队、授权决策”。某公司 SM 通过为管理层培训 “敏捷度量指标”(如交付频率、缺陷逃逸率),替代传统的 “工时统计”,使管理层更科学地评估团队效能。

-

制定组织级 Scrum 实施规划:当多个团队围绕同一产品工作时,SM 需协助制定 “规模化 Scrum 方案”,例如明确 “共享产品目标、统一 Sprint 节奏、建立跨团队依赖管理机制”。某电商公司有 3 个 Scrum 团队(前端、后端、数据)共同开发 “个性化推荐系统”,SM 推动团队采用 “相同的 2 周 Sprint 周期”,每周召开 “跨团队同步会”,解决接口依赖、数据同步等问题,确保整体目标对齐。

-

消除组织层面的障碍:SM 需识别并推动解决 “阻碍团队敏捷的组织政策”,例如某公司要求 “所有代码需经 3 级审批才能上线”,导致 Sprint 交付的增量无法及时验证,SM 与 IT 部门协商后,将 “审批流程简化为 1 级(团队负责人审批)+ 线上留痕”,既保证了质量管控,又缩短了上线周期。

(三)开发人员:价值交付的执行核心

Scrum 团队中的 “开发人员” 并非仅指程序员,而是 “所有具备完成 Sprint 目标所需技能的成员”—— 包括设计师、测试工程师、数据分析师等。开发人员是 “增量交付的直接责任人”,需通过自组织协作,确保每个 Sprint 交付 “符合 DoD(完成的定义)的可用增量”。

1. 核心职责:从计划到交付的全流程落地

开发人员的职责贯穿 Sprint 全周期,具体体现为四项关键行动:

-

参与 Sprint 计划,共创待办列表:在 Sprint 计划会上,开发人员需与 PO 共同确认 “可实现的 Sprint 目标”,并将选定的 PBI 拆解为 “可执行、可估算的任务”(如将 “支持指纹支付” 拆解为 “集成指纹识别 SDK”“开发支付结果回调接口”“编写指纹支付测试用例”),最终形成 “Sprint 待办列表”。拆解过程中,开发人员需基于专业经验估算任务工作量(如用故事点、人天等单位),避免因低估难度导致 Sprint 目标无法达成。

-

坚守 DoD,注入产品质量:开发人员需严格遵循团队约定的 “完成的定义(DoD)”—— 即增量必须满足的质量标准(如 “代码通过单元测试,覆盖率≥80%”“UI 符合设计规范”“无严重缺陷”),不交付 “半成品”。例如,某团队 DoD 明确 “所有 PBI 需通过用户验收测试(UAT)”,开发人员在 Sprint 执行期内主动邀请用户参与测试,提前发现 “支付流程卡顿” 问题并修复,避免在评审会上暴露质量缺陷。

-

动态调整每日计划,对齐 Sprint 目标:开发人员需通过 “每日站会” 同步进度、识别障碍:每人用 1-2 分钟说明 “昨天完成的任务、今天计划的任务、遇到的障碍”,并基于团队整体进度调整个人计划。例如,某开发人员在站会中提到 “第三方支付接口调试受阻”,团队立即协调具备接口开发经验的成员协助,避免任务延误影响整体目标。每日站会后,开发人员需更新 Sprint 待办列表状态(如 “进行中”“已阻塞”“已完成”),确保进度透明。

-

践行专业担当,互助协作:开发人员需以 “专业人士” 的标准要求自己,既对个人任务负责,也对团队整体成果负责。例如,某测试工程师发现 “订单计算逻辑存在 bug” 时,不仅反馈问题,还主动协助开发人员分析代码逻辑;某设计师完成界面设计后,主动向开发人员讲解交互细节,避免因理解偏差导致返工。这种 “互助担当” 是自组织团队的核心特质 —— 团队不设 “岗位边界”,而是以 “完成目标” 为导向灵活协作。

2. 关键特征:自组织与跨职能

Scrum 开发团队的两大核心特征的是 “自组织” 与 “跨职能”,二者共同决定了团队的交付效率:

-

自组织:开发团队无需外部管理者分配任务,而是自主决定 “谁做什么、如何做”。例如,某团队在 Sprint 计划会后,成员根据 “个人技能、任务兴趣” 自主认领任务,而非由 SM 或 PO 指定;若某成员任务受阻,团队会主动协调资源支持,而非等待指令。自组织的价值在于 “激活个体主动性”—— 成员因 “自主选择任务” 更具责任感,且能基于经验选择最优工作方式(如某开发人员擅长性能优化,主动承担 “订单加载速度优化” 任务)。

-

跨职能:开发团队集体具备完成 Sprint 目标所需的全部技能,无需依赖外部人员。例如,某 Sprint 目标是 “开发商品详情页数据看板”,团队内的开发人员负责接口开发,数据分析师负责数据建模,设计师负责看板可视化,测试工程师负责功能验证 —— 全程无需外部团队支持,避免了 “等待外部资源” 导致的周期延误。为培养跨职能能力,团队可通过 “技能分享会”(如开发人员学习基础测试方法,测试人员学习 SQL 查询)提升成员综合能力。

(四)Scrum 团队的规模与规模化协作

Scrum 明确要求 “团队规模不超过 10 人”—— 这是基于 “沟通效率” 的实践结论:团队规模越小,沟通链路越短,决策效率越高。研究表明,10 人以内的团队沟通成本约为 “n (n-1)/2”(n 为人数),若团队超过 10 人,沟通成本会呈指数级增长,易出现 “信息断层、决策延迟” 等问题。

若产品复杂度高,需超过 10 人协作,Scrum 建议 “拆分为多个 Scrum 团队”,并满足三项核心原则:

-

共享产品目标与 PO:所有团队需围绕同一 “产品目标” 工作(如 “打造一款‘全场景智能家电控制’APP”),并共享同一 PO—— 确保需求优先级统一,避免各团队开发 “重复功能” 或 “价值冲突的功能”。

-

同步 Sprint 节奏:多个团队需采用相同的 Sprint 周期(如均为 2 周),并同步 Sprint 启动与结束时间,便于跨团队协作(如接口联调、数据同步)。

-

建立跨团队协作机制:可设立 “产品负责人团队(PO Team)” 协调需求细节,或定期召开 “跨团队同步会” 解决依赖问题。例如,某智能家居公司有 4 个 Scrum 团队(灯光控制、温控、安防、APP),共享 PO 与产品目标,每周三召开 “跨团队依赖会”,提前识别 “APP 团队需等待安防团队的设备状态接口” 等依赖,确保各团队 Sprint 目标同步推进。

Scrum 事件:构建节奏与反馈的闭环

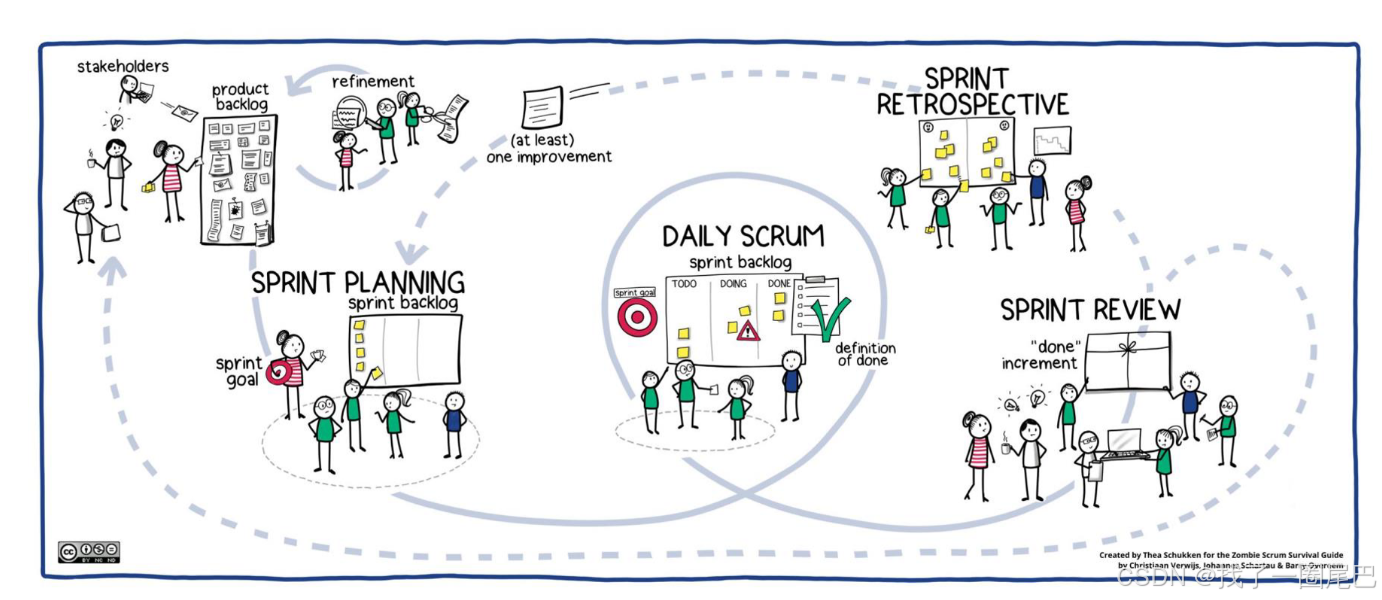

Scrum 事件是 “检视与调整” 的制度化载体 —— 通过固定的 “时间盒”(Timebox)与流程,为团队建立稳定的工作节奏,确保 “问题及时发现、反馈及时落地、改进及时执行”。Scrum 包含五大事件,其中 “Sprint” 是包含其他四个事件的 “容器事件”,另外四个事件(Sprint 计划会、每日站会、Sprint 评审会、Sprint 回顾会)则分别对应 “Sprint 的启动、执行、验收、改进” 四个阶段。

(一)Sprint:Scrum 的 “心跳” 容器

Sprint 的周期通常为 1-4 周,具体时长由团队根据 “行业特性、项目复杂度、需求变化速度” 确定 —— 例如,互联网团队的 Sprint 周期多为 1-2 周(快速验证需求),制造业团队的周期多为 3-4 周(适配生产流程),但一旦确定,便需保持稳定(如固定为 2 周),避免因周期频繁变更导致节奏混乱。

(1)Sprint 的核心特征

每个 Sprint 都具备三个核心特征:

-

目标导向:每个 Sprint 都有一个明确的 “优先级最高的 Sprint 目标”,所有任务都围绕该目标展开。例如,某 Sprint 的目标是 “实现用户注册与登录功能”,团队的所有工作(如设计登录界面、开发注册接口、测试验证码功能)都需服务于这一目标,不允许插入无关任务;

-

闭环迭代:每个 Sprint 都是一个 “计划 — 执行 — 检视 — 调整” 的闭环:Sprint 计划会确定 “做什么”,Sprint 执行期(2-4 周)完成任务交付增量,Sprint 评审会检视 “做得怎么样”,Sprint 回顾会调整 “下次如何做得更好”。这种闭环迭代,让团队能在每个 Sprint 中 “快速学习、持续改进”;

-

不可中断性:Sprint 一旦开始,除非遇到 “危及项目存在的紧急情况”(如核心技术路线失败、市场需求彻底变更),否则不允许中途终止或调整范围。例如,某团队在 Sprint 第 2 周发现 “某功能的技术实现难度超出预期”,不会终止 Sprint,而是与产品负责人协商 “简化该功能的验收标准”,确保 Sprint 能按时交付增量 —— 这种 “不可中断性”,让团队能保持专注,避免因 “频繁变更” 导致的效率损耗。

(2)Sprint 的核心价值:建立节奏、快速反馈、控制风险

Sprint 作为 Scrum 的 “节奏核心”,其价值主要体现在三个方面:

-

建立稳定节奏,提升可预测性:固定的 Sprint 周期让团队形成 “规律的工作节奏”—— 例如,每 2 周交付一个增量、每 2 周召开一次评审会与回顾会。这种节奏不仅让团队成员能 “提前规划工作、减少焦虑”,也让干系人能 “预测价值交付时间”(如客户知道 “每 2 周能看到新功能”,管理层能 “每 2 周评估项目进度”),提升项目的可预测性;

-

快速获取反馈,降低试错成本:每个 Sprint 交付的增量,为团队提供了 “获取真实反馈的机会”—— 用户可通过增量验证需求,团队可基于反馈调整方向。这种 “小步快跑” 的反馈模式,让试错成本大幅降低:若增量不符合需求,团队仅需调整下一个 Sprint 的计划,而非等到项目结束后 “全盘推翻”;若增量验证了需求,团队可在此基础上快速迭代,抢占市场先机;

-

控制风险,避免问题积累:Sprint 的 “短周期 + 闭环迭代” 设计,让团队能 “及时发现并解决风险”。例如,技术风险(如某接口不兼容)可在 Sprint 执行期内及时暴露并解决;需求风险(如用户不接受某功能)可在 Sprint 评审会中通过反馈发现;流程风险(如沟通效率低)可在 Sprint 回顾会中反思改进。这些风险若不及时处理,可能在长周期项目中逐渐积累,最终导致项目失败 —— 而 Sprint 的设计,正是通过 “高频迭代” 将风险控制在 “小范围、可解决” 的范围内。

(二)Sprint 计划会:明确 “做什么” 与 “怎么做”

Sprint 计划会是 “Sprint 的启动仪式”,召开于 Sprint 开始时,时间盒为 “4 小时 / 月 Sprint”(如 2 周 Sprint 的计划会不超过 2 小时)。会议的核心目标是 “团队与 PO 共同确定 Sprint 目标,并制定实现该目标的行动计划”。

1. 会议流程:两步走,聚焦价值与可行性

Sprint 计划会分为两个明确阶段,确保 “先对齐价值,再规划执行”:

-

第一阶段:确定 “做什么”(1 小时 / 月 Sprint):PO 向团队讲解 “产品目标” 与 “优先级最高的 PBI”,团队基于 “技术可行性、工作量估算” 与 PO 讨论,最终确定 “本 Sprint 可实现的 Sprint 目标”。例如,PO 提出 “本月产品目标是提升用户复购率,优先开发‘复购优惠券自动发放’功能”,团队评估后认为该功能需集成优惠券系统与用户行为分析接口,2 周内可完成,最终确定为 Sprint 目标。

-

第二阶段:确定 “怎么做”(3 小时 / 月 Sprint):开发团队将选定的 PBI 拆解为具体任务(如 “开发用户复购行为判断接口”“设计优惠券发放规则”“编写测试用例”),估算每个任务的工作量(如用故事点估算,“接口开发” 为 5 个故事点,“规则设计” 为 3 个故事点),并分配任务负责人。同时,团队需识别 “潜在风险”(如 “优惠券系统接口不稳定”),并制定应对措施(如 “提前与后端团队联调,预留 1 天缓冲时间”)。

2. 会议产出:三个关键成果

会议结束后,需形成三个明确产出,作为 Sprint 执行的依据:

-

清晰的 Sprint 目标(如 “实现‘用户下单后 7 天内未复购,自动发放 10 元优惠券’功能”);

-

完整的 Sprint 待办列表(包含任务、负责人、工作量、依赖关系);

-

团队共识的 “潜在风险与应对措施”。

(三)每日站会:同步进度,清除障碍

每日站会是 “Sprint 执行期的节奏调节器”,每天固定时间召开(如上午 10 点),时间盒为 15 分钟(无论团队规模大小)。会议的核心目标是 “让团队同步进度、识别障碍,确保 Sprint 目标不偏离”。

1. 会议规则:聚焦 “三个问题”,避免低效讨论

每日站会需严格遵循 “聚焦、简短、高效” 的原则,每个开发人员仅需回答三个问题:

-

昨天我完成了哪些帮助团队达成 Sprint 目标的工作?

-

今天我计划完成哪些帮助团队达成 Sprint 目标的工作?

-

我遇到了哪些阻碍,需要团队或 SM 协助解决?

会议中需避免两个常见误区:

-

不深入技术细节讨论:若某成员提到 “接口调试遇到问题”,无需在站会上展开讨论,可在会后组织 “技术攻关小会”,避免占用全员时间;

-

不汇报 “个人工作”,而汇报 “对团队目标的贡献”:例如,成员应说 “昨天完成了优惠券发放接口开发,支持 Sprint 目标中的自动发放逻辑”,而非 “昨天写了 500 行代码”。

2. 会议价值:激活团队协同,及时清除障碍

每日站会的核心价值在于 “快速暴露问题,推动集体解决”。例如,某团队成员在站会上提到 “用户行为分析接口返回数据延迟,影响复购判断逻辑开发”,SM 立即联系数据团队协调优化,当天解决问题;若未及时同步,该问题可能导致后续 3 个任务延误,最终影响 Sprint 目标达成。

(四)Sprint 评审会:验证价值,收集反馈

Sprint 评审会召开于 Sprint 结束时,时间盒为 “4 小时 / 月 Sprint”,核心目标是 “向干系人(用户、管理层、其他团队)展示增量,收集反馈,调整产品待办列表”。这一会议并非 “成果汇报会”,而是 “价值验证会”—— 通过用户与干系人的反馈,判断增量是否符合预期,避免团队 “闭门造车”。

1. 会议流程:四步实现 “反馈闭环”

-

展示增量(1-2 小时):开发团队演示 “可用的增量”,而非 “PPT 讲解”—— 例如,演示 “复购优惠券自动发放” 功能的实际操作流程,包括 “用户下单后 7 天未复购触发发放”“优惠券到账通知” 等场景,让干系人直观感受功能效果。

-

收集反馈(1 小时):干系人基于 “用户需求、业务目标” 提出反馈,例如用户代表提出 “希望优惠券发放时增加短信提醒”,管理层建议 “添加优惠券使用数据统计功能”。PO 需记录所有反馈,并标注 “是否纳入产品待办列表”。

-

调整产品待办列表(1 小时):PO 与团队共同评估反馈的价值,将 “高价值反馈” 转化为新的 PBI(如 “开发优惠券短信提醒功能”),并调整现有 PBI 的优先级(如将 “优惠券数据统计” 排在 “新增商品分类” 之前)。

-

确认下一步方向(30 分钟):PO 向团队与干系人同步 “产品待办列表调整结果”,明确 “下一 Sprint 可能优先开发的事项”,为后续计划会铺垫。

2. 关键原则:“增量必须可用”

评审会的前提是 “增量符合 DoD,具备可用价值”—— 若增量存在严重缺陷(如 “优惠券发放逻辑错误,导致重复发放”),团队需先修复缺陷,再召开评审会,避免因 “展示半成品” 浪费干系人时间,或误导反馈方向。

(五)Sprint 回顾会:反思改进,持续优化

Sprint 回顾会紧接评审会召开,时间盒为 “2 小时 / 月 Sprint”,核心目标是 “团队集体反思本 Sprint 的‘人、流程、工具’,识别改进点并制定行动计划”。这一会议是 Scrum “持续改进” 的核心机制 —— 通过定期反思,让团队在每个 Sprint 中都能优化工作方式,提升效能。

1. 会议流程:四步实现 “反思 - 行动” 闭环

-

回顾成果与问题(30 分钟):SM 引导团队围绕 “三个维度” 分享:①本 Sprint 做得好的地方(如 “每日站会高效,障碍及时解决”);②需要改进的地方(如 “需求变更频繁,导致 2 个任务返工”);③意外发现(如 “使用新测试工具后,缺陷发现率提升 30%”)。为鼓励坦诚表达,可采用 “匿名便签” 的方式收集意见。

-

聚焦关键改进点(30 分钟):团队对收集的问题进行投票,选出 “2-3 个影响最大、可落地” 的改进点(避免贪多求全)。例如,某团队收集到 “需求变更频繁”“测试环节滞后”“工具协作不畅” 三个问题,投票后确定 “需求变更频繁” 为首要改进点。

-

制定改进行动计划(30 分钟):针对关键改进点,团队制定 “具体、可衡量、可执行” 的行动计划,明确 “谁负责、在何时完成、如何验证效果”。例如,针对 “需求变更频繁”,团队制定计划:①PO 在 Sprint 开始前组织 “需求评审会”,邀请团队与用户确认需求细节;②变更需求需提交 “价值评估表”,经 PO 与团队共同审批后纳入待办列表;③由 SM 跟踪执行情况,下一回顾会验证效果。

-

确认行动落地(30 分钟):团队明确 “改进计划的落地方式”,例如将 “需求评审会” 加入 Sprint 前的固定流程,在 Jira 中创建 “需求变更审批” 流程模板,确保改进措施不流于形式。

2. 关键误区:避免 “指责式反思”

回顾会的核心是 “对事不对人”,SM 需引导团队聚焦 “流程问题” 而非 “个人过错”。例如,当团队提到 “某成员任务延误” 时,SM 应引导讨论 “是否因任务估算不足?是否有未及时暴露的障碍?”,而非指责该成员 “效率低”—— 只有营造 “安全、坦诚” 的反思氛围,团队才愿意暴露真实问题,改进才能真正落地。

Scrum 工件:透明化价值的载体

Scrum 工件是 “信息透明化的工具”—— 通过标准化的文档或工具,让 “团队、用户、干系人” 清晰了解 “产品目标、当前工作、交付成果”,为 “检视与调整” 提供客观依据。

Scrum 定义了三大核心工件:

-

产品待办列表(Product Backlog)

-

Sprint 待办列表(Sprint Backlog)

-

增量(Increment)

三者层层递进,共同构成 “价值从定义到交付” 的链路。

(一)产品待办列表(Product Backlog):产品价值的 “总清单”

产品待办列表是 “所有产品需求的动态清单”—— 包含用户需求、业务需求、技术优化需求等,由 PO 负责维护,且对全员透明。它不是 “静态文档”,而是 “持续演进的活列表”,会随着用户反馈、业务变化、技术升级不断调整。

1. 核心构成:三层结构,从目标到细节

产品待办列表采用 “三层结构” 设计,确保 “长期方向与短期需求对齐”:

-

顶层:产品目标(Product Goal):即产品的长期愿景(如 “打造一款‘让老年人 10 分钟学会使用’的智能手环”),为所有 PBI 提供方向锚点。

-

中层:特性(Feature):将产品目标拆解为较大的功能模块(如 “心率监测”“一键呼救”“语音导航”),每个特性需明确 “价值描述”(如 “心率监测帮助老年人实时了解健康状况”)。

-

底层:产品待办列表事项(PBI):将特性拆解为具体、可执行的需求单元(如 “心率监测功能需支持每分钟刷新 1 次数据”“心率异常时触发震动提醒”),每个 PBI 需符合 “INVEST 原则”(独立、可协商、有价值、可估算、小、可测试)。

2. 管理要点:动态维护,确保价值优先

PO 需通过四项动作确保产品待办列表的有效性:

-

定期梳理(Grooming):PO 需每周组织 “待办列表梳理会”,邀请开发团队参与,对 PBI 进行 “细化、估算、排序”。例如,将模糊的 “优化语音导航” 细化为 “支持‘打开心率监测’‘拨打子女电话’等 10 个常用指令”,并由开发团队估算工作量(如 8 个故事点)。

-

动态排序:PO 需根据 “用户反馈、业务指标、技术依赖” 对 PBI 实时排序,确保 “最有价值的 PBI 排在最前”。例如,某智能手环 PO 根据用户调研发现 “老年人最关注一键呼救功能”,便将 “优化呼救电话设置流程” 排在所有 PBI 首位。

-

保持精简:产品待办列表需聚焦 “高价值需求”,避免堆积 “低价值、不确定” 的 PBI(如 “添加手环皮肤更换功能”,用户需求度低)。PO 可每季度对 PBI 进行 “清理”,将 “6 个月内无计划开发” 的 PBI 标记为 “暂停”,避免列表臃肿。

-

全程透明:PO 需通过工具(如 Jira、Confluence)将产品待办列表对全员开放,干系人可随时查看 PBI 状态与排序逻辑,避免 “信息隐藏” 导致的误解。例如,用户可通过链接查看 “一键呼救功能” 的 PBI 进度,了解 “该功能计划在第 3 个 Sprint 开发”。

(二)Sprint 待办列表(Sprint Backlog):Sprint 执行的 “行动指南”

Sprint 待办列表是 “团队在当前 Sprint 中需要完成的所有任务清单”—— 由 “选定的 PBI + 实现 PBI 的任务” 构成,由开发团队自主管理。它是 “Scrum 团队的私有工件”,仅团队成员可修改,确保 Sprint 执行期内的工作聚焦。

1. 核心构成:从 PBI 到任务的拆解

Sprint 待办列表的构建需经历 “两步拆解”,确保任务可执行:

-

第一步:选定 PBI:从产品待办列表中选取 “优先级最高、可在 Sprint 内完成” 的 PBI(如 “优化一键呼救电话设置流程”)。

-

第二步:拆解任务:开发团队将每个 PBI 拆解为 “颗粒度更小的任务”,每个任务需满足 “1-2 人天可完成” 的标准(避免任务过大导致进度难以跟踪)。例如,将 “优化呼救电话设置” 拆解为 “设计电话录入界面”“开发电话保存接口”“编写界面测试用例”“用户验收测试” 4 个任务,每个任务估算 1-2 天工作量。

2. 管理要点:动态调整,聚焦目标

开发团队需通过三项动作确保 Sprint 待办列表的有效性:

-

实时更新状态:团队成员需在任务开始、阻塞、完成时及时更新状态(如用 “待开发→开发中→待测试→已完成” 标记),通过看板工具(如物理看板、Trello)可视化进度,让全员了解 “当前 Sprint 的工作进展”。

-

允许动态调整:若 Sprint 执行期内出现 “任务估算偏差”(如某任务原计划 1 天完成,实际需 3 天),团队可自主调整其他任务的优先级或拆分方式,但需确保 “不偏离 Sprint 目标”。例如,某团队发现 “电话保存接口开发” 需 3 天,便将 “用户验收测试” 调整到下一 Sprint,优先保证 “接口功能实现”,确保 Sprint 目标部分达成。

-

明确责任人:每个任务需指定 “主要负责人”(可多人协作),避免 “任务无人认领”。例如,“设计电话录入界面” 由设计师 A 负责,“开发接口” 由开发工程师 B 负责,确保责任清晰。

(三)增量(Increment):价值交付的 “最终成果”

增量是 “Sprint 结束时,开发团队交付的‘符合 DoD 的可用产品功能’”—— 它不是 “半成品”,而是 “可独立使用、能为用户创造价值” 的成果(如 “可正常使用的一键呼救功能”“优化后的心率监测数据展示界面”)。多个 Sprint 的增量叠加,最终构成完整的产品。

1. 核心要求:符合 DoD,具备价值

增量需满足两项关键要求,确保其有效性:

-

符合完成的定义(DoD):DoD 是团队约定的 “质量门槛”,所有增量必须通过 DoD 验证才能交付。例如,某团队 DoD 包含 “代码通过静态扫描(无高危漏洞)”“功能通过用户验收测试”“文档同步更新” 三项标准,增量需全部满足才能在评审会上展示。

-

具备独立价值:增量需能 “单独为用户或业务创造价值”,而非 “依赖后续 Sprint 的功能才能使用”。例如,某 Sprint 交付的 “心率监测基础功能”(支持数据采集与展示),虽未包含 “异常预警” 功能,但已能帮助用户了解基础健康数据,具备独立价值。

2. 交付逻辑:增量叠加,持续演进

Scrum 的增量交付遵循 “叠加式” 逻辑 —— 每个 Sprint 的增量需 “兼容之前的增量”,并在此基础上扩展功能。例如:

-

Sprint 1:交付 “心率监测基础功能”(数据采集 + 展示);

-

Sprint 2:交付 “心率异常预警功能”(基于 Sprint 1 的基础数据,新增震动提醒);

-

Sprint 3:交付 “心率数据导出功能”(兼容前两个 Sprint 的功能,支持导出 Excel 报告)。

这种 “叠加式交付” 的价值在于:

-

早期交付可用功能,让用户尽早受益(如 Sprint 1 的基础心率监测已能满足部分用户需求);

-

基于用户反馈迭代优化(如 Sprint 1 后用户提出 “希望数据字体更大”,Sprint 2 可快速调整);

-

降低风险(若某 Sprint 功能失败,仅影响当期增量,不影响已交付的功能)。

协同机制:团队 - 事件 - 工件的联动闭环

Scrum 的有效性,源于 “团队、事件、工件” 三者的深度联动 —— 团队通过事件推动工件流转,工件通过透明化支撑团队协作,事件通过节奏确保协同效率。三者共同构成 “价值交付闭环”,具体联动逻辑可通过一个实战案例清晰呈现。

实战案例:某智能手环团队的 Sprint 协同流程

某团队围绕 “打造老年人智能手环” 产品目标,开展 2 周 Sprint,核心目标是 “实现‘一键呼救’功能”,其联动流程如下:

- Sprint 计划会(事件):PO(团队)讲解 “一键呼救” 的 PBI(工件),明确验收标准(如 “长按 3 秒触发呼救,自动拨打预设的 3 个联系人电话”);开发团队(设计师、开发、测试)将 PBI 拆解为 “设计呼救按钮界面”“开发电话预设接口”“编写测试用例” 等任务,形成 Sprint 待办列表(工件),并分配责任人。

- 每日站会(事件):开发团队(成员)每天同步 Sprint 待办列表(工件)的任务进度,如 “设计师已完成呼救按钮界面设计,开发工程师 A 正在开发电话预设接口,遇到‘联系人排序’问题”;SM(团队)协助联系后端团队解决接口问题,确保任务不阻塞。

- Sprint 执行期(事件容器):开发团队(成员)按 Sprint 待办列表(工件)推进任务,每完成一个任务便更新状态;PO(团队)定期查看进度,确保 PBI 不偏离验收标准;若遇到 “预设电话数量需从 3 个改为 5 个” 的需求变更,PO 与团队评估后将其纳入当期任务(调整 Sprint 待办列表)。

- Sprint 评审会(事件):开发团队(成员)演示 “一键呼救” 增量(工件),用户代表反馈 “希望呼救时同时发送定位信息”;PO(团队)记录反馈,将 “添加定位发送功能” 纳入产品待办列表(工件),并调整优先级。

- Sprint 回顾会(事件):团队(全员)反思 “本次 Sprint 中,需求变更导致 2 天工期延误”,确定改进点为 “PO 需在计划会前组织需求评审会”;SM(团队)协助制定计划:下次 Sprint 前召开 1 小时需求评审会,邀请用户与团队确认 PBI 细节,避免执行期变更。

联动核心:透明与对齐

从案例可见,三者联动的核心在于 “透明” 与 “对齐”:

-

透明:工件(产品待办列表、Sprint 待办列表、增量)全程透明,让团队与干系人清晰了解 “目标、进度、成果”;事件(每日站会、评审会)通过公开讨论,让问题与反馈透明化。

-

对齐:团队(PO、SM、开发人员)通过事件(计划会、回顾会)对齐目标(Sprint 目标、改进计划);工件(增量)通过事件(评审会)对齐用户需求,确保价值不偏离。

实施关键:避免误区,夯实基础

要让 “团队 - 事件 - 工件” 协同生效,需规避三类常见误区,夯实 Scrum 落地的基础:

(一)误区 1:形式化执行,忽视本质

部分团队仅 “照搬 Scrum 流程”,却未理解其核心逻辑 —— 例如,每日站会变成 “走过场”,成员仅机械回答三个问题,不暴露真实障碍;Sprint 回顾会仅 “讨论问题不制定行动”,改进流于形式。

规避方法:始终以 “价值交付” 与 “持续改进” 为核心,而非追求流程完美。例如,若每日站会低效,可简化为 “仅同步障碍”;若回顾会难以产出改进计划,可从 “1 个小改进” 开始(如 “下次站会减少 5 分钟”),逐步积累效果。

(二)误区 2:忽视团队自组织,过度管控

部分 SM 或管理层仍以 “传统管理思维” 干预团队 —— 例如,SM 直接分配任务,而非引导团队自组织;管理层要求 “每天提交工时报告”,违背 Scrum 的信任原则。

规避方法:组织需赋予团队 “自决策” 的权力,SM 需转变角色为 “赋能者” 而非 “管理者”。例如,管理层可通过 “交付频率、增量质量” 等敏捷指标评估团队效能,而非管控具体工作过程;SM 可通过 “教练式提问”(如 “你认为当前任务的优先级是否合理?”)引导团队自主思考,而非直接指令。

(三)误区 3:工件管理混乱,缺乏透明

部分团队的工件(如产品待办列表)杂乱无章 ——PBI 描述模糊、无估算、排序随意,导致 Sprint 计划会效率低下;增量未符合 DoD 便交付,影响用户信任。

规避方法:建立工件管理规范,确保 “清晰、可执行、透明”。例如,制定 PBI 编写模板(包含价值描述、验收标准、估算);明确 DoD 的具体条款(如 “代码覆盖率≥80%”“无 P0/P1 缺陷”);通过工具(如 Jira)自动化工件状态更新,减少人工维护成本。

结语:Scrum 协同的价值 —— 应对复杂,创造确定

在需求多变、风险未知的复杂环境中,“团队 - 事件 - 工件” 的协同体系,为 Scrum 提供了 “确定性的价值交付路径”:

- 团队(三位一体)确保 “有人定义价值、有人赋能团队、有人执行交付”;

- 事件(闭环流程)确保 “节奏稳定、反馈及时、持续改进”;

- 工件(透明载体)确保 “目标对齐、进度可见、成果可控”。

三者的联动,让 Scrum 不仅是 “项目管理工具”,更成为 “团队协作的工作方式”—— 它不承诺 “消除复杂”,但能帮助团队在复杂中 “聚焦核心价值、快速响应变化、持续积累改进”,最终实现 “以更少的资源,交付更优的价值”。

参考文献

敏捷开发-Scrum(上)-CSDN博客

-

https://www.agility66.com/profile/upload/2025/01/01/2020%20Scrum%20Guide_CN_V1.5_20250101165936A019.pdf

-

https://www.agility66.com/profile/upload/2025/04/30/2025%E7%AE%80%E6%98%93Scrum%E6%8C%87%E5%8D%97%EF%BC%88%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88%EF%BC%89_20250430162217A036.pdf