[论文阅读] 人工智能 + 软件工程 | 当ISO 26262遇上AI:电动车安全标准的新玩法

当ISO 26262遇上AI:电动车安全标准的新玩法

论文信息

| 信息类别 | 具体内容 |

|---|---|

| 论文原标题 | AI Safety Assurance in Electric Vehicles: A Case Study on AI-Driven SOC Estimation |

| 主要作者 | Martin Skoglund, Fredrik Warg, Aria Mirzai, Anders Thorsén, Karl Lundgren, Peter Folkesson, Bastian Havers-Zulka |

| 研究机构 | RISE Research Institutes of Sweden(瑞典RISE研究机构,Borås) |

| 发表会议/场景 | EVS38 Götteborg, Sweden, June 15-18, 2025(第38届瑞典哥德堡电动车研讨会) |

| arXiv编号 | arXiv:2509.03270v1 [cs.SE] 3 Sep 2025 |

| APA引文格式 | Skoglund, M., Warg, F., Mirzai, A., Thorsén, A., Lundgren, K., Folkesson, P., & Havers-Zulka, B. (2025). AI Safety Assurance in Electric Vehicles: A Case Study on AI-Driven SOC Estimation. Proceedings of EVS38 Götteborg, Sweden. https://arxiv.org/pdf/2509.03270 |

一段话总结

这篇论文聚焦电动车中AI驱动的电池状态(SOC)估计安全问题,针对传统安全标准(如ISO 26262)无法覆盖AI“黑箱特性”和“数据依赖性”的缺口,提出将ISO 26262与新发布的AI安全标准ISO/PAS 8800整合,并以“安全笼(非AI监控器+AI组件)”作为标准衔接接口;通过故障注入实验(向电压、电流、温度数据注入stuck-at故障)测试LSTM-based SOC模型的鲁棒性,发现电压输入对SOC预测误差影响最大、数据指数位故障会引发显著偏差,最终为电动车AI组件的安全评估提供了“标准框架+实验验证”的完整方案。

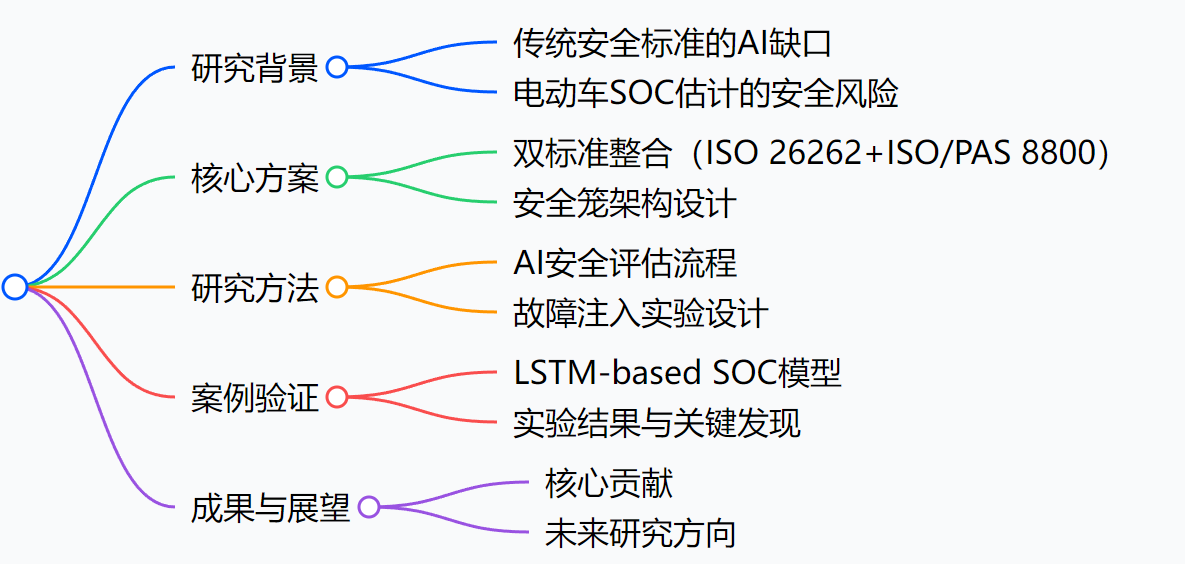

思维导图

研究背景:为什么要做这个研究?

咱们先从“电动车电池安全”这个大话题切入——你买电动车时,最担心什么?除了续航,肯定还有电池起火、过充损坏这些安全问题。而电池的“状态估计(SOC)”就是防风险的关键:它像电池的“电量仪表盘”,告诉车机“还剩多少电”,一旦算错,可能导致过充(电池过热、甚至爆炸)或深度放电(电池永久损坏)。

以前,车企用“库仑计数”“开路电压”这些传统方法算SOC,但这些方法有个大问题:搞不定电池的“脾气”。比如冬天温度低、电池用久了老化,都会让电池的“电量-电压关系”变得非线性(像人感冒了体温不准一样),传统方法算出来的SOC经常偏差很大。

后来AI(比如LSTM神经网络)出现了,它能拟合复杂的非线性关系,算SOC更准——但新问题又来了:AI是个“黑箱”,安全怎么评估?

咱们知道,汽车行业有个“安全圣经”叫ISO 26262,专门管电子系统的功能安全,但它是为传统系统设计的,面对AI的两个“软肋”完全没辙:

- 黑箱特性:AI怎么得出SOC结果的?没人能说清细节,出了故障没法追溯根源;

- 数据依赖性:AI算得准不准,全看训练数据够不够全——如果训练时没覆盖“零下20度+电池老化3年”的场景,实际遇到这种情况,SOC估计可能直接“翻车”。

另外,虽然有个ISO 21448标准管自动驾驶的“功能不足”,但它只针对激光雷达这类复杂传感器,不管电池SOC这种AI组件。相当于行业里有个“真空地带”:电动车的AI组件,没人知道怎么评估它的安全性。

这篇论文就是要填这个坑——既要用AI的优势算准SOC,又要给它套上“安全枷锁”,让车主用得放心。

创新点:这篇论文的“亮点”在哪?

-

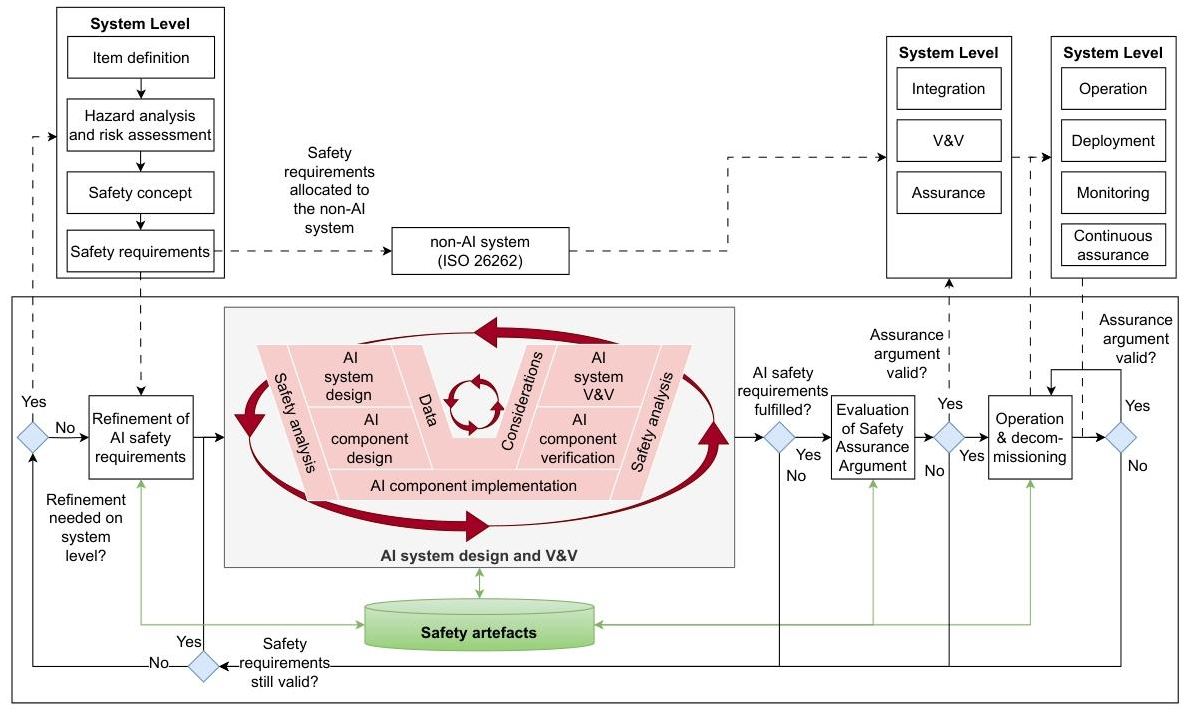

首次把“双标准”捏合到一起,解决AI安全评估的“无章可循”

以前大家要么只用ISO 26262(不管AI特性),要么只用AI标准(不管汽车行业规则),这篇论文明确划分了两个标准的“责任区”:ISO 26262管“非AI部分”(比如监控器),ISO/PAS 8800管“AI部分”(比如LSTM模型),让评估有了清晰的规则。 -

提出“安全笼”架构,给AI加了个“安全兜底”

AI怕出错?那就给它配个“监护人”——用一个简单、易验证的非AI监控器(高安全等级SIL)盯着AI的输出。一旦AI算的SOC超出安全范围(比如明明只剩10%却显示50%),监控器立刻“掐断”AI的输出,避免危险。这个架构既保留了AI的精度,又用传统安全组件解决了AI的黑箱风险。 -

用“故障注入实验”量化AI的鲁棒性,不是“空谈安全”

很多论文只说“AI要安全”,但没说“怎么证明安全”。这篇论文直接上实验:模拟传感器故障(比如电压数据卡住不动),看AI的SOC预测会偏差多少,还算出了“电压输入最敏感”“指数位故障影响最大”这些具体结论,让安全评估从“定性”变成了“定量”。

研究方法:论文是怎么做的?

这部分咱们分“标准整合”和“实验验证”两部分说,把复杂的方法拆成“一步步能看懂”的流程。

第一步:定规则——双标准整合的具体分工

先明确“谁管什么”,避免标准打架:

| 组件类型 | 负责标准 | 要做的事 |

|---|---|---|

| 整车功能(比如BMS)、非AI组件(比如电压传感器) | ISO 26262 | 按传统方法做故障分析、安全验证 |

| AI系统(比如LSTM SOC模型)、AI组件(比如数据预处理模块) | ISO/PAS 8800 | 验证数据质量、测试AI鲁棒性、做可解释性分析 |

| (如果有激光雷达等ADAS组件) | 加ISO 21448 | 额外验证传感器功能不足的风险 |

第二步:搭架构——设计“安全笼”

- 核心组件:AI-SOC估计器(LSTM模型)+ 非AI监控器;

- 数据流向:电压、电流、温度传感器数据,同时传给AI和监控器;

- 安全逻辑:监控器用简单规则(比如“电压过高时SOC不能超过80%”)判断AI输出是否合理,不合理就“抑制输出”,让车机用安全的备用值。

第三步:做实验——故障注入测试AI鲁棒性

这是最关键的一步,咱们拆成“实验准备→故障注入→结果分析”三小步:

-

实验准备:

- 模型:选LSTM网络(因为处理时序数据强,适合SOC估计),输入300步历史数据(电压、电流、温度),用“LG 18650HG2电池数据集”训练;

- 故障模型:选“stuck-at故障”(模拟传感器卡住,比如电压数据一直显示3.7V),这是汽车电子里最常见的故障类型;

- 数据格式:输入数据是64位浮点数(Float64),只注入3-64位(前2位是符号位和指数位起始,注入会导致代码崩溃,没法测AI)。

-

故障注入:

- 分两种故障:stuck-at-0(把某一位固定为0)、stuck-at-1(固定为1);

- 遍历测试:对电压、电流、温度的每一位(3-64位)都注入故障,计算SOC预测值与真实值的误差(用RMSE和绝对偏差衡量)。

-

结果分析:

- 看“哪个输入最敏感”“哪个数据位影响最大”“哪个SOC区间最危险”,得出具体结论。

主要成果和贡献:这篇论文到底有啥用?

重点看“对行业的实际价值”:

1. 核心实验成果

| 实验问题 | 结论 | 实际价值 |

|---|---|---|

| 哪个输入对SOC误差影响最大? | 电压 > 电流 > 温度(电压故障RMSE达0.8) | 车企可优先给电压传感器加冗余设计 |

| 数据的哪部分故障影响大? | 指数位(2-12位)> 尾数位(13-64位) | 数据预处理时重点校验指数位合理性 |

| 哪个SOC区间最敏感? | 电压<44%、电流>72.6%、温度<32.9%时故障影响显著 | 针对这些区间优化AI模型或监控规则 |

| 归一化对故障有影响吗? | 归一化后bits3-10恒为1,stuck-at-1对这些位无效 | 训练时可针对性处理数据位,减少无效故障 |

2. 对行业的贡献

- 给车企一个“安全评估模板”:以后做AI-SOC、AI电机控制这些组件,不用再“瞎琢磨”怎么评估安全,直接套用“ISO 26262+ISO/PAS 8800+安全笼”的框架就行;

- 量化了AI的安全风险点:不是只说“AI可能出错”,而是明确“哪里最容易错”“错了会有多严重”,方便车企针对性做防护;

- 填补了标准缺口:让AI组件的安全评估从“无标准”变成“有章可循”,推动电动车AI技术的落地(毕竟安全是第一位的)。

3. 开源资源

- 数据集:LG 18650HG2 Li-ion Battery数据集,可在Mendeley下载(https://data.mendeley.com/datasets/cp3473x7xv/3);

- 模型参考:LSTM-based SOC估计器的Python实现,参考Wong等人2021年的研究(https://doi.org/10.1145/3462203.3475878)。

关键问题

问题1:为什么要同时用ISO 26262和ISO/PAS 8800?只用一个不行吗?

答:不行。ISO 26262是汽车行业的“老规矩”,管传统电子系统很拿手,但看不懂AI的“黑箱”;ISO/PAS 8800是专门为汽车AI设计的“新规矩”,但不懂传统安全的流程。比如非AI的监控器,用ISO 26262就能轻松验证安全等级;而AI模型的数据质量,必须靠ISO/PAS 8800来评估。两者结合才能“既懂传统安全,又懂AI特性”。

问题2:“安全笼”架构里,监控器为什么要用非AI的?用AI监控AI不行吗?

答:用AI监控AI会陷入“双重黑箱”——两个AI都看不懂,出了故障更难追溯。非AI监控器的优势是“简单、透明”:比如监控器的规则可以是“电压>4.2V时,SOC不能超过100%”,这个逻辑一眼能看懂,也容易用ISO 26262验证安全等级,相当于给AI加了个“靠谱的监护人”,而不是“另一个黑箱朋友”。

问题3:实验为什么选“stuck-at故障”?这种故障在实际车上常见吗?

答:很常见。stuck-at故障本质是“信号卡住不动”,比如传感器线路被电磁干扰、硬件老化,都可能导致电压/电流数据卡住。比如冬天开车时,电磁干扰可能让电压传感器一直显示3.5V,这时候如果AI没被监控,就会算错SOC。选这种故障做实验,就是为了模拟最真实的风险场景。

问题4:这篇论文的方法,除了SOC估计,还能用到电动车的其他AI组件上吗?

答:当然能。比如AI电机控制、AI能量回收系统这些组件,都有“黑箱特性”和“数据依赖性”,都可以套用“双标准整合+安全笼+故障注入”的框架。论文里也提到,未来会把这个方法扩展到更多电动车AI组件上。

总结

这篇论文的核心价值,在于“把模糊的AI安全问题,变成了可落地的解决方案”。它没有空谈“AI要安全”,而是:

- 定了规则(双标准整合),让评估有依据;

- 搭了架构(安全笼),让风险有兜底;

- 做了实验(故障注入),让结论可验证。

对于车企来说,这篇论文是“拿来就能用”的安全评估指南;对于消费者来说,这意味着未来的电动车AI组件会更安全,不用再担心“AI算错电量”的风险。当然,论文也提到未来要优化“在役监控”(比如AI在实际使用中持续验证数据有效性),让AI的安全保障更完善。