一张图看懂AI时代后端系统架构

一张图看懂AI时代后端系统架构

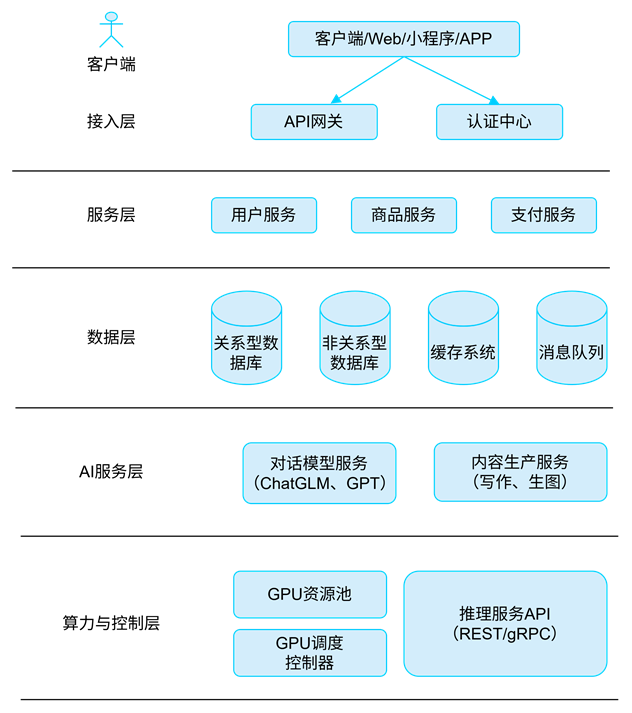

在传统互联网系统中,后端架构通常由客户端、网关、服务层、数据库和缓存组成。然而,随着AI能力的广泛应用,后端系统正在发生深刻变化。架构不仅要支撑业务逻辑处理,还需具备承载AI模型推理服务、多模态数据流、算力调度与模型服务治理的能力。

图2-是AI时代的后端系统架构图。

1. 客户端

客户端是系统交互的起点,直接面向用户。它包括多种终端形式,如Web浏览器、移动App、小程序、桌面应用等,负责向后端发起业务请求或AI服务调用。

在AI架构中,客户端不仅承担传统业务展示与交互功能,还需要支持与AI能力的交互体验,例如:

- 实时调用AIGC生成内容(如文案、图像);

- 支持对话式接口,与大语言模型交互;

- 显示推荐系统结果,如智能排序、个性化推荐;

- 支持多模态输入,如语音指令、图片上传、自然语言输入。

因此,客户端也需配合后端支持上下文管理、延迟容忍机制、接口幂等控制等增强功能。

2. 接入层

接入层是连接客户端与后端服务的第一道门槛,主要由API网关(API Gateway)与认证授权系统构成。它的职责如下。

- 统一入口管理:接收所有客户端请求,统一路由分发至各业务或AI服务;

- 安全验证机制:集成OAuth 2.0、JWT等认证方式,确保请求来源合法;

- 限流与熔断:防止恶意请求、突发流量冲垮后端服务;

- 服务版本管理:支持AI模型或业务接口的灰度发布与版本切换;

- 日志采集与审计追踪:对所有请求进行记录,便于后期监控与审计。

在AI服务接入方面,接入层还需兼容大模型接口调用的异步/流式能力,并支持特定AI任务(如生成内容)的超时控制与预警机制。

3. 服务层

服务层是整个系统的核心业务处理区域。它由多个功能模块组成。

- 用户服务:处理用户注册、登录、信息维护等;

- 商品服务:负责商品展示、分类、搜索、上下架等;

- 订单服务:支持下单、库存校验、订单状态流转;

- 支付服务:对接支付通道,实现交易处理、账单生成等。

在引入AI能力之后,服务层的职责开始“扩展智能化”。架构师通常会将AI服务以“服务调用”或“中台模块”的形式接入业务流程中。例如:

- 在用户服务中加入人脸识别或图像认证模块;

- 在商品服务中嵌入图像生成或文案自动生成模块;

- 在订单服务中集成智能定价、欺诈识别模型;

- 在支付流程中引入用户行为分析,用于风险控制。

此外,服务层还需支持与AI服务双向交互:既能发起模型请求,也能根据模型结果做业务调整。

4. 数据层

数据层是系统的数据基础设施,承担数据存储、查询、更新、分析等职责。它通常包括以下系统。

- 关系型数据库(如MySQL、PostgreSQL):用于存储用户、商品、订单等结构化业务数据;

- NoSQL数据库(如MongoDB、Cassandra):用于存储灵活性较强的半结构化数据,如日志、内容草稿;

- 缓存系统(如Redis):用于存储高频访问数据、模型推理结果缓存、上下文信息等;

- 消息队列系统(如Kafka、RabbitMQ):用于异步任务调度、AI模型调用排队等;

- 向量数据库(如Milvus、FAISS、Weaviate):这是AI架构中特有的新型组件,用于存储和检索高维向量,如用户兴趣向量、文本嵌入(embedding)、图像特征等,支撑语义搜索与推荐系统。

AI架构下的数据层必须支持低延迟访问、大规模写入、多样化数据模型,并保障AI任务的数据可追踪性与安全性。

5. AI服务层

AI服务层是整个架构中最具“智能特征”的模块群,负责将AI模型封装为可调用的服务,并对外提供标准接口。主要包含以下组件。

- 推理服务(Inference Service):将训练好的模型部署为REST/gRPC API,实现实时推理能力;

- 推荐服务模块:根据用户行为或兴趣进行个性化推荐;

- 对话服务模块:如ChatGPT、ChatGLM等大语言模型,用于客服、助手、搜索问答等场景;

- AIGC服务模块:支持文本、图像、语音、视频等内容生成任务;

- 多模态服务模块:结合语音识别、图像分析、文字理解,支持复杂交互需求;

- 上下文感知服务:管理用户历史信息、对话历史等,提升模型智能程度。

AI服务层需具备高可用、高吞吐、低延迟的能力,支持并发调用、异步任务、动态扩缩容,并可通过服务治理平台实现模型路由、版本管理与熔断机制。

6. 算力与控制层

算力与控制层是AI架构区别于传统架构的关键所在,负责底层算力资源管理、模型调度与服务监控。主要组件如下。

- GPU资源池:统一调度各类模型推理所需的GPU资源,支持资源复用、弹性分配;

- 推理调度控制器:根据任务优先级、延迟需求等,动态分配推理任务至不同GPU节点;

- 模型服务中台(如BentoML、vLLM、Triton):统一管理模型部署、接口生成、版本发布、模型热更新等;

- 性能与日志监控平台:实时监控AI模型的调用链、运行指标、异常告警等,常用工具包括Prometheus、Grafana、ELK、OpenTelemetry等。

算力层的核心目标是确保AI能力的“可调度、可治理、可观测”,保障AI模块在生产环境中稳定、安全运行。

提示:

AI时代的后端系统架构,是一个传统架构能力 + AI智能模块 + 异构算力平台共同构成的复合体。架构师不仅要设计业务逻辑的高内聚、低耦合,还要统筹AI模型接入的可扩展性与运行效率。因此,理解每一层的职责与边界,准确配置与对接,是AI架构师最基础也是最重要的能力之一。