商业航天:中、美、欧“软件定义卫星” 路线全解析

原文分布于2025年4月11日。

当SpaceX的星链卫星通过软件更新新增手机直连功能时,全球航天界意识到:卫星的“灵魂”已从硬件转向了软件。

在这场“软件定义卫星”的竞赛中,中美欧三大玩家正以截然不同的策略争夺主导权。

上文推荐的中国软件定义卫星技术联盟赵军锁秘书长的这篇文章《实践软件定义卫星技术 实施共享星座共建计划》,高屋建瓴,已经将软件定义卫星的背景与蓝图说得非常清楚。尤其其中对马斯克商业体系和SpaceX的剖析,着墨不多,却是笔者目前见过最深入透彻的。

要整体把握软件定义卫星技术路线对于我国商业航天的重要性,还得从国际视野出发。本文立足于“软件定义”的时代内涵,系统解析国内外“软件定义卫星”商业发展态势及其政策环境,继续尝试探索中国商业航天的突围路径。

马斯克的商业帝国:软件定义一切的太空闭环

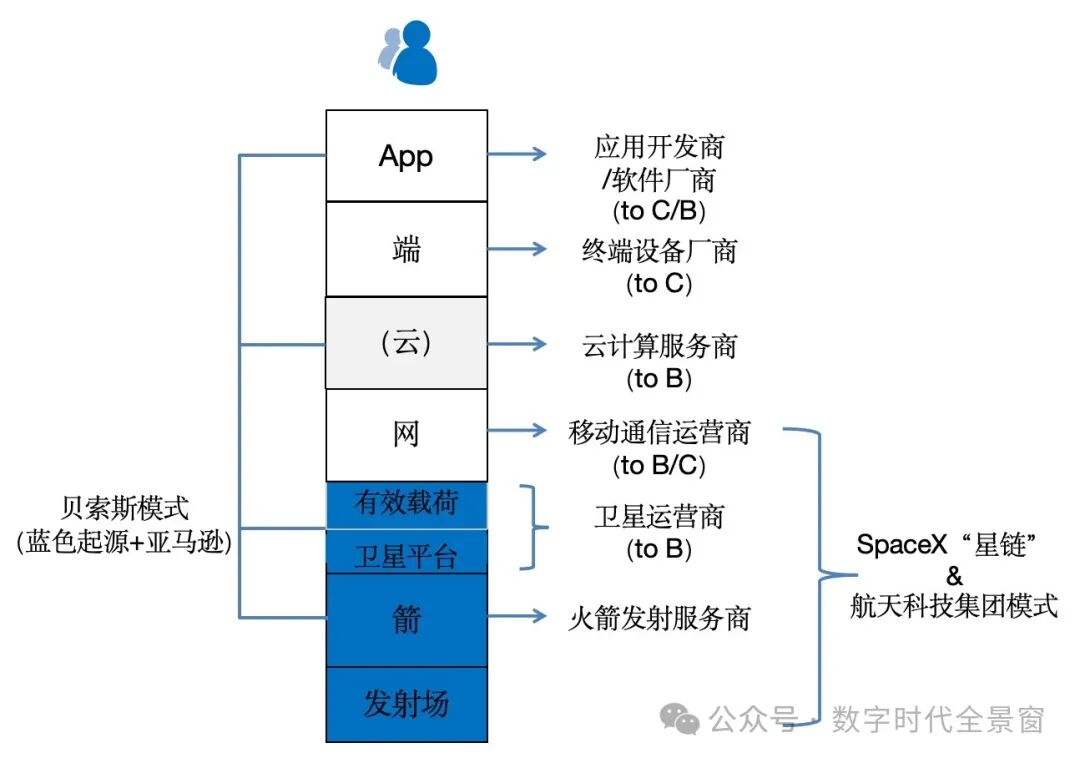

我们前面从卫星互联网端到端生态链的角度分析SpaceX时,航天科技集团在某些方面还能与之一较高下。

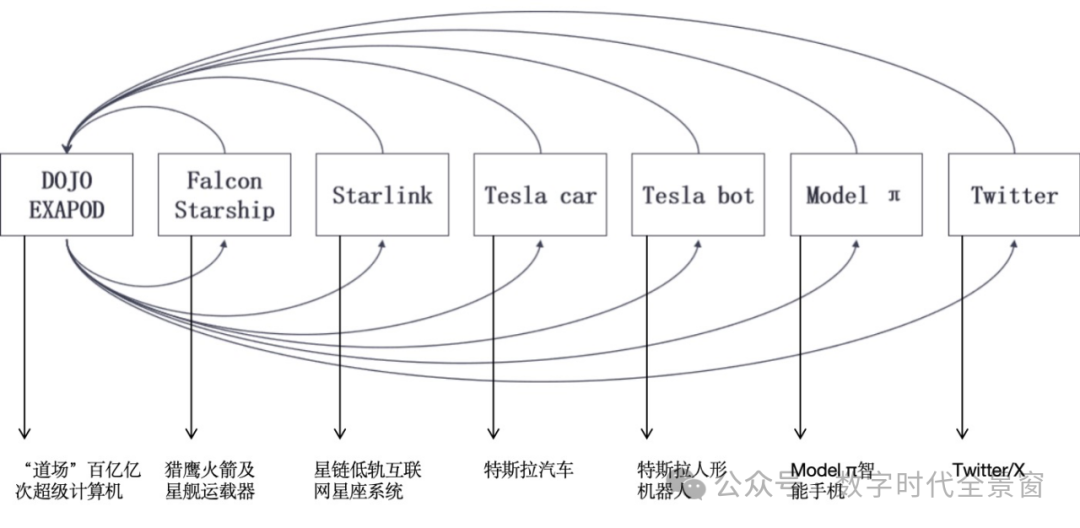

但如果从马斯克的整个商业版图来看,国内的确没有任何一家企业能够单独与之匹敌。马斯克构建的产业链,涵盖了媒体平台、智能手机、人形机器人、汽车、低轨卫星互联网、火箭及星舰运载器、超算,相当于“字节+华为+宇树+比亚迪+航天科技+中科曙光”。当然这并不代表在单个业务上的实力对比,而是为了说明马斯克建立的这个商业生态,完整覆盖了国内这些商业巨头所在的重要板块。

赵军锁:马斯克构建的产业链

由此,马斯克的生意,相当于一个商业版的“军/工/复/合/体”,是美国新一代的国中之国。我们知道美国上一个国中之国是鱿鱼搭建的,马斯克的这个商业体系,就相当于浓缩版的鱿鱼。那么,应对这个体系的威胁,定然不是单个企业所能承担的。

这个体系如果从本文主题的角度来分析,就是“软件定义一切”的体系化运行的现实呈现:

马斯克用自己的火箭发射自己的卫星、用自己的卫星连接服务自己的汽车和手机、用自己的机器人和手机增强自己的汽车、用自己的“媒体”宣传自己、用自己的超级计算机为自己的箭、星、车、机器人、手机和媒体训练神经网络模型以不断提高其智能水平,并快速循环迭代。

从鱿鱼的传统“军/工/复/合/体”进化到马斯克的新型“军/工/复/合/体”,从不同版块分别合作到深入一体化,某种程度也代表了时代演进的结果:

数字化和软件技术、互联网的发展,逐渐对世界的运行机制形成了翻天覆地的改变,产业之间、社会不同结构之间的关联关系被软件定义后的数字技术“缝合”贯通,形成了一个高度互联、协同发展的有机体。世界逐渐在物理存在的基础上,构成一张被网络无缝覆盖的数字化的存在。

前些天网上铺天盖地出现马斯克即将离开美国fgw“zf效率部”公职的消息,国内很多人开启嘲讽模式。但笔者以为,这也可能是马斯克完成了他的摸底计划,毕竟军工复合体“军事-工业-国/会-信息传媒”这个核心结构中,“商人”马斯克差的只是国会的经验值了。臃肿而腐朽的美国传统军/工/复/合/体处于崩溃边缘,马斯克这个进化的、高度一体化的精华版军/工/复/合/体,还是极具威胁的。当然后来马斯克要离职的消息又被辟谣了,特朗普表示只要马斯克愿意,他可以无限期留任。

所以,国内还在把引进扶持特斯拉当作刺激我们新能源汽车行业的“鲶鱼”、不断加剧新能源汽车自杀式“内卷”,至少说明我们在认识对手和把握数字经济脉搏这两个问题上,都差得很远。

国内外软件定义卫星商业项目

“软件定义一切”背后是数字技术(如云计算、AI、物联网)的深度融合,软件定义卫星目前主要的技术方向包括:

-

软件定义无线电(SDR):使卫星能够在通用硬件平台上通过软件实现功能的定义、更新和升级。

-

多载荷多功能卫星:由一颗卫星搭载多种载荷实现多种功能。

-

多功能可重构系统架构:通过模块复用,实现卫星平台与载荷的综合一体化,支持功能的动态重构。

-

多任务多功能星座优化:针对多任务需求,优化星座设计以提高系统效能。

-

开放的卫星系统架构:建立开放的卫星系统架构,提升卫星系统对有效载荷的适配能力和对软件/算法的兼容能力。

-

天基超算:研究面向在线推理的硬件架构设计以及深度神经网络轻量化裁剪、量化技术,通过适用于太空环境的高算力芯片和操作系统,支持卫星在轨智能处理和自主决策。

-

数字孪生卫星:将数字孪生技术与卫星工程的关键环节、关键场景、关键对象紧密结合,以提升卫星工程的整体管理水平与流程管控能力。

-

量子卫星:通过量子密钥分发、量子隐形传态等技术,大幅提高通信安全。

从国内外主要商业项目看,美国的软件定义卫星覆盖高、中、低多种轨道,欧洲则以高轨为主;美欧在zf支持下目前均已有成熟应用,国内软件定义卫星起步较早,由中科院软件主导专项研究和推动生态建设,商用上除了航天宏图“女娲星座”涉及一些软件定义技术特征以外,目前还没看到相关的商业项目。

美国

-

SpaceX星链(Starlink)

项目背景:2015年启动,2019年首批60颗卫星发射,目标提供全球宽带覆盖,是全球最大低轨(LEO)卫星互联网星座。

技术特点:星链二代系统利用先进的相控阵波束成形、数字处理技术,可根据需求动态调整频段资源,与其他天基和地面许可用户灵活共享频谱;采用分布式AI算法优化星间路由和负载均衡。

相关参数:最新一代(V2 Mini)重约约800kg,重量为V1.5的三倍,通信容量达到V1.5的四倍。支持手机直联。

-

洛克希德马丁公司SmartSat

项目背景:美国军方和商业航天合作项目,响应“弹性太空战略”,旨在验证软件定义卫星的敏捷性和多功能性。首批试验卫星于2019年发射。已被应用于美国太空军的导弹跟踪、高超声速武器跟踪等任务,支持太空信息中继和导弹防御系统。

技术特点:采用模块化架构,基于LM50卫星平台,支持在轨软件更新(类似智能手机APP);首次在卫星上采用多核处理器,支持云计算和分布式计算,增强了星上数据处理能力;具备自主检测和防御网络威胁的能力,且卫星上的网络防御系统可以定期更新。

相关参数:主要涉及低地球轨道(LEO)和中地球轨道(MEO)。首批试验卫星中,Linus项目由两颗12U立方星组成,验证SmartSat架构和3D打印航天器组件;Pony Express项目包括多颗6U立方星,验证卫星网络通信技术,首颗试验星用于测试云计算基础设施。

-

银河天空GSky-1

项目背景:2016年启动,由小型火箭公司Vector Space旗下Galactic Sky开发,专注于商业遥感与通信。2019年完成整星集成,并申请到多项软件定义卫星美国专利。2019年4月,该公司曾状告洛马公司SmartSat项目侵犯其3项专利。

技术特点:采用Galactic Sky自主研发的软件定义卫星专利技术GalacticSky™,添加了基于云的智能层。支持多租户安全地共享卫星资源,可动态调整任务目标,延长卫星寿命;共享服务基础架构可在单个卫星上或在多个卫星上提供弹性,简化操作任务;相同的有效载荷可以部署在任何卫星(LEO、MEO、GEO)或机载节点上,并提供完全集成的解决方案。

-

波音公司702X

项目背景:2019年推出的702X系列软件定义卫星,基于波音现有的702系列卫星技术,结合了成熟的数字有效载荷和先进的制造工艺,以降低成本和缩短交付周期。2024年向SES交付了首对O3b mPOWER卫星。

技术特点:可动态分配带宽;配备波音最先进的数字处理器,能够实时或按需调整超过5000个波束的覆盖范围;多轨道适用,包括地球静止轨道(GEO)和中地球轨道(MEO)。

相关参数:重约1900kg;预计任务寿命15年。

欧洲

-

量子卫星Eutelsat Quantum

项目背景:2014年概念提出,2015年由欧洲航天局(ESA)、欧洲通信卫星公司(Eutelsat)和空客公司联合启动研制,2021年7月发射。已售出6个波束给zf和商业用户,用于海事、航空和zf安全通信。

技术特点:全球首颗全软件定义GEO卫星,可实现在轨调整卫星覆盖范围、频率、功率和带宽;支持8个独立可重构波束(Ku波段),波束可以近乎实时地重新定位;通过ELSA+电子可控天线,可定位干扰源并动态调整波束,提升抗干扰能力。

相关参数:地球静止轨道(GEO)卫星,首颗“量子”卫星发射质量3500 kg(其中有效载荷450 kg),采用全Ku频段,容量6 Gbps~7 Gbps,设计寿命15年。

-

空客OneSat

项目背景:继承自空客欧洲之星(Eurostar)电信卫星平台。2019年11月21日,空客、ESA和Eutelsat在西班牙马德里空客分公司展示ELSA+多波束有源天线有效载荷,OneSat项目在此背景下推进。未来OneSat卫星可能与欧盟的IRIS²卫星互联网系统协同。

技术特点:全数字有效载荷,覆盖范围、频率可软件重构;全电推进卫星平台,采用模块化设计,可根据不同任务需求快速配置;基于标准化、模块化和设计到制造的方法,降低研制成本和周期。

相关参数:为地球静止轨道(GEO)卫星,设计寿命一般15年左右,采用全电推进技术,可有效降低卫星发射重量。

-

泰雷兹阿莱尼亚Space Inspire

项目背景:“太空灵感”(Space Inspire)是一款新型全电卫星,2012年正式推出,产品名称由“即时太空在轨重构”(INstant SPace In-orbit REconfiguration)缩写而来。该公司最近刚赢得日本卫星运营商SKY Perfect JSAT的订单。

技术特点:全电卫星,高度的模块化和可扩展性,根据不同任务需求快速配置。

相关参数:为地球静止轨道(GEO)卫星,设计寿命一般为15年左右,重约2000kg,采用先进的电推进系统,可有效降低卫星发射质量。

中国

-

全球共享星座计划

项目背景:由中科院软件定义卫星技术联盟于2022年发布,160余家成员单位(含中科院、航天科技集团等)联合推动,目标通过技术共享、资源复用和系统软件平台化等方式推动全球共享星座建设。

技术特点:资源池化,用户可按网格租用卫星服务;生态开放,支持开发者上传应用软件。

相关参数:含64800颗虚拟卫星,均匀分布在地面上空369公里处的网格内,且相对地面静止。

-

中科院“天智系列”

项目背景:由中科院软件所主导,天智一号是中国首颗软件定义技术验证卫星,2014年技术预研,2018年11月发射。2023年1月发射天智二号D,聚焦智能遥感。航天科技集团参与研制。

技术特点:星上AI处理,搭载云检测算法,无效图像过滤效率提升72%;开放平台,支持第三方应用上星运行,开启“航天应用商店”模式;轻量化设计,适用于低成本组网。

相关参数:天智二号D星载算力达40万亿次/秒,重19公斤。

-

航天宏图“女娲星座”

项目背景:航天宏图主导的商业遥感星座,服务灾害监测与智慧城市。2023年首发,截至2024年底已发射12颗,计划2025年累计完成20颗卫星发射,实现全球组网运行。

技术特点:单星同时支持通信、遥感和导航功能,多任务切换和实时响应。

相关参数:位于太阳同步轨道。

国内外软件定义卫星政策环境比较

美国:强制开放架构,商业技术军事化

-

《商业太空战略》(2024年):由美国防部发布,明确提出将“尽可能”将商业太空解决方案整合到军事架构中,以增强或取代现有能力。该战略强调构建一个结合国防部、私营企业和盟友系统的混合太空架构,已与SpaceX等商业公司签订了多项合同,推动软件定义卫星服务的军事应用。

-

《太空政策指令-5》(2020年):由白宫发布,强调了软件定义技术的重要性,并提出了一系列网络安全原则,这些原则鼓励采用开放架构和模块化设计来提高太空系统的网络安全性和灵活性。例如,美国太空军“战斗卫星通信”(Fighting SATCOM)计划依赖软件定义技术,使作战人员能在不同卫星运营商间无缝切换。

-

《国家太空战略》(2018年更新):由美国国家太空委员会(NSC)发布,提出通过分散式部署和软件定义重构提升卫星系统抗打击能力的弹性太空架构。

-

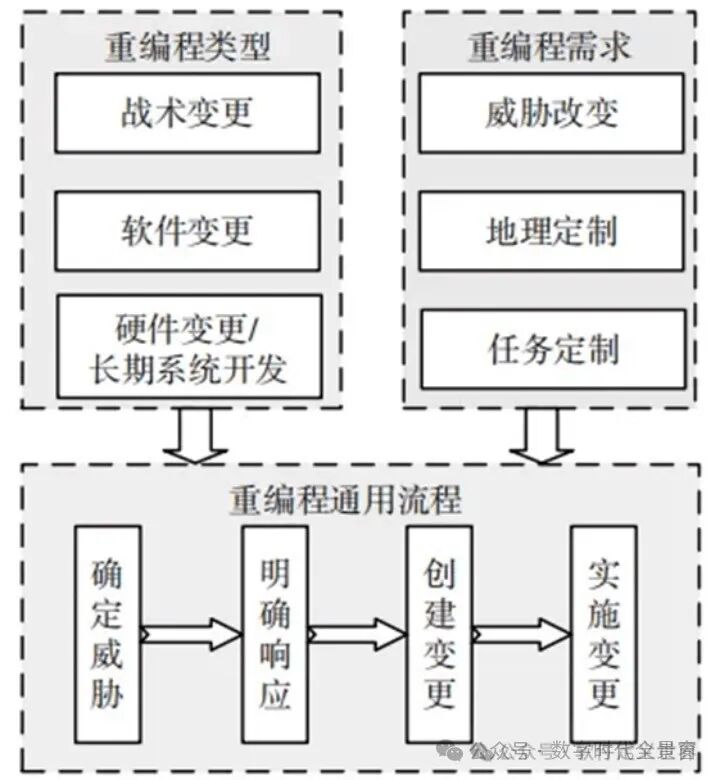

电子战重编程条令(JP3-85与AFI 10-703):要求电子战卫星(如F-35的“刺猬”系统)通过软件重编程快速适应新威胁,响应时间从数月缩短至几小时。

JP3-85 电磁战重编程类型与流程

-

频谱分配改//革:联邦通信委员会(FCC)与国家电信和信息管理局(NTIA)合作,改善频谱管理协调,推动频谱管理从静态模式向动态模式转型,利用软件定义无线电(SDR)技术实现频谱资源的动态管理。同时FCC正在研究新的空间活动所涉及的通信问题,包括卫星加油和在轨维修等。

-

企业地面服务(EGS)计划:由美太空军负责,要求地面系统转向软件定义模式(如Kratos的OpenSpace平台),通过云化部署支持多星座统一管理,降低成本30%以上。

-

模块化开放系统方法(MOSA)(90年代提出):一种集成的技术战略,以高度内聚、松散耦合、模块可分离为特征。2019年1月,美国防部发布备忘录,要求在未来武器系统改进和新开发计划的所有要求、规划和开发活动中应用MOSA。相关的实践包括:

-

软件通信架构(SCA)标准:被强制用于军用无线电和电子战设备,确保软件定义卫星的波形可动态加载。

-

传感器开放系统架构(SOSA)标准:统一卫星载荷接口,支持跨平台硬件互换,目前已应用于美军CMOSS电子战模块。

-

Blackjack计划:由美国防高级研究计划局(DARPA)2019年启动,旨在利用商业低轨卫星星座,构建高度网络化、弹性、持久的太空作战体系。通过软件定义技术,这些卫星能够在轨道上动态调整其功能和任务,以满足不同的军事任务需求。比如其中的Wildcard项目通过软件定义无线电,在LEO卫星与战术无线电之间建立通信链路。

-

传输层卫星项目:该项目是美国太空发展局(SDA)“扩散作战空间架构”( PWSA)的核心组成部分,2023年拨款15亿美元部署软件定义的低轨卫星,用于支持实时数据融合与分发,计划2026年9月开始发射。

欧洲:“All in” 软件定义,增强技术自主

-

欧洲空间局(ESA)“ARTES计划”:资助电信系统先进技术研究,重点支持软件定义卫星的标准化接口和开放架构。其资助的“量子”卫星(Eutelsat Quantum)是全球首颗全软件定义GEO通信卫星,ESA 2019年开始推动的“ELSA+天线”等开放接口标准,目前已成功应用于该卫星项目。

-

欧洲空间局(ESA)可持续太空战略:ESA正在推进一系列计划,通过软件升级延长卫星寿命,减少太空垃圾,以符合欧盟《太空交通管理》(STM)框架。

-

欧盟《太空自主权战略》:强调发展软件定义卫星技术,希望减少对其他国家技术的依赖,确保在关键太空技术领域的自主性,同时更灵活地部署和调整太空资产,提升其在太空领域的战略能力和竞争力。

-

欧盟IRIS²计划:通过部署290颗低轨(LEO)和中轨(MEO)卫星,为欧盟zf和民用市场提供安全、可靠的通信服务。该计划强调灵活的通信能力,集成包括量子加密和软件定义网络(SDN)等创新技术,并与现有太空计划的协同。

-

欧洲防务基金(EDF)支持:资助开发抗干扰软件定义无线电(SDR)技术,用于北约和欧盟联合任务。量子卫星Eutelsat Quantum项目和软件定义移动自组织战术网络SMOTANET项目都受到该基金支持。

-

欧盟“Horizon Europe”计划:支持中小企业开发星载AI和边缘计算技术,降低软件定义卫星研发门槛。

-

欧洲量子通信基础设施(EuroQCI):将量子密钥分发(QKD)技术与软件定义卫星结合,确保zf通信防窃听。

-

欧盟《2030数字罗盘》计划:要求卫星网络与地面5G/6G深度融合,软件定义技术是关键使能因素。

中国:以开放生态破局

-

天基综合信息系统全国重点实验室:国家级重点实验室,依托中国科学院软件研究所建立,研究方向包括数字孪生星座、航天软件工厂、接口标准规范等。代表项目包括2018年发射的全球首颗软件定义试验卫星“天智一号”,支持星上AI计算与任务动态调整,以及2023年发射的“天智二号D”,星载算力达每秒40万亿次,支持超分遥感。

相关联盟

-

美国:WAVE联盟(2024年成立),微软、AWS、Intelsat等企业参与,目标推动卫星通信波形虚拟化标准,目标实现跨厂商互操作。美军计划通过该联盟整合商业卫星资源,构建韧性通信网络。

-

中国:中科院软件定义卫星技术联盟(2017年成立),覆盖了国内科研机构、航天企业、高校、商业航天公司以及技术与服务提供商等160多家成员单位,目标通过技术共享、资源复用和系统软件平台化等方式,推动全球共享星座建设,尝试以生态共建破局。

中国航天的“软件定义机遇”

在商业航天领域,目前国内市场的关注点多聚焦在局部环节的数字化、智能化,或者单个链路的关键技术突破上,比如可复用火箭。可复用火箭重要吗?当然至关重要,但主要影响的是发射环节,是发射环节相关成员需要着力突破的。

软件定义则是影响产业全局的方向性安排,和通导遥一体化一样,是产业规划决策部门应该要重点把握的。但目前看,我国在该方向上,除了中科院软件所主导的相关技术专项和生态共建计划以外,顶层设计上没有任何具体动作,这与美国、欧洲的情况形成鲜明对比。

美国政策的核心逻辑

通过军事强制标准、商业激励和技术联盟(如WAVE)三管齐下,旨在:

-

降低系统成本:通过软件替代硬件升级(如GPS-3);

-

增强战场弹性:支持快速重构以应对中俄反卫星威胁;

-

主导国际标准:以开放架构(如SOSA)抢占产业链制高点。

政策支持最高到国会,主要的战略框架、实施标准由军事部门主导,这些军事部门包括国防部及其下属国防高级研究计划局(DARPA)、太空军、太空发展局(SDA),国家太空委员会(NSC)、联邦通信委员会(FCC)、国家电信和信息管理局(NTIA)分别从航天和通信维度履行战略制订和监管服务职能。从顶层设计到落地,军民融合都贯彻得比较彻底,整个政策配套是比较成体系的。

欧洲政策的特点

欧洲以“标准化+安全+商业化”为主线,通过ESA的技术孵化和欧盟的资金支持,推动软件定义卫星从军事到民用的全面落地,显示较为明确的通过“All in”软件定义技术,追赶中美航天技术大国的决心。未来,随着IRIS²星座和量子通信的部署,欧洲有望在自主可控的太空通信领域占据领先地位。

我国zc尚在探索

和我们前面分析通导遥一体化一样,软件定义卫星实施上除了适应太空环境的高算力芯片等技术难点以外,核心困难还在于业内的共识,形成统一标准和规范,以支持多星协同和大量星间链路复杂算法的实现。

整体看,软件定义卫星也和通导遥一体化一样,我们依然是起个大早至今还没赶上集,仅靠中科院软件所这一层级的推动是肯定不够的。

商业航天之路,任重道远。

未来已来

当卫星变成“太空中的智能手机”,谁能主导标准,谁就掌控下一代太空经济。

中国能否凭借“天智”的AI算力、“女娲星座”的多功能切换,走出一条差异化道路”?答案或许藏在两个关键词里:生态共建与军民融合。

但这一切,都需要相关方履行职责。

本文在网络公开资料研究基础上成文,限于个人认知,可能存在错漏,欢迎帮忙补充指正。