经营分析的价值不在报告厚度,而在行动颗粒度

目录

一、经营分析的本质:别光解释过去,要学会设计未来

二、经营分析的 4 步闭环:从“问题模糊”到“行动明确”

第一步:界定真问题 —— 别让 “假问题” 白白消耗资源

第二步:数据诊断 —— 用 “指标树” 精准定位问题所在

第三步:归因分析 —— 分清楚 “相关关系” 和 “因果关系”

第四步:策略验证 —— 用 “小成本试错” 代替 “大投入赌运气”

三、经营分析最容易踩的 3 个坑

1.过度依赖数据,忽略了业务直觉

2.沉迷复杂模型,忽视了简单的洞察

3.重报告轻落地,让分析无法实施

结语

你花了一个月做的经营分析报告,是不是也这样?

80页PPT,密密麻麻全是折线图、柱状图、同比环比……结论写的是“建议加强管控”“有待持续优化”。

老板翻了三页就忍不住问:“所以,下个月咱们到底该干啥?”

别慌,这不是你一个人的问题。事实上,90%的企业经营分析,都卡在了“从数据到行动”的最后一步——报告很厚,行动很模糊。

这篇文章,不讲复杂的模型,不甩看不懂的术语,我们就来解决一个问题:怎么让你的经营分析,不再纸上谈兵,而是精准指导下一步动作?

经营分析首先要做的就是分析经营业绩,这就先给大家分享一份《经营业绩分析解决方案》,它基于经营业绩的指标体系提出企业全流程精细化管控方案,可以直接应用到经营管理驾驶舱、商品管理、会员差异化运营等多个关键场景。复制下方链接到浏览器中打开就能领取:经营业绩分析解决方案 - 帆软数字化资料中心

一、经营分析的本质:别光解释过去,要学会设计未来

先问个问题:你觉得经营分析和财务分析、市场分析最大的区别是什么?

财务分析关注 “有没有钱”,市场分析关注 “用户为什么买”,而经营分析的核心是 “如何让企业更赚钱”。

说白了,它的终极目标不是复盘 “上个月为什么亏了 500 万”,而是回答 “下个月怎么才能多赚 500 万”。

这就决定了经营分析的底层逻辑必须是 “问题导向 + 行动闭环”。

之前找我咨询的一家母婴品牌:

花 3 个月做用户留存分析,结论是 “30 岁以下妈妈群体留存率低于行业均值 15%”。

管理层看完报告只说了句 “知道了”,为啥?因为报告里没有任何 “如何提升这 15%” 的具体路径。

后来我们重新做分析,把问题拆解开来看:

- “30 岁以下妈妈的流失高峰在什么时候?”(答案:购买后 7 天未复购)

- “流失前她们做了什么?”(答案:80% 的人在社群里提问但未得到回复)

- “哪些动作能阻止流失?”(测试发现:购买后 3 天内由育儿顾问私聊指导喂养,留存率提升 22%)。

最后这份报告直接推动企业调整了社群运营 SOP,当月 30 岁以下妈妈留存率就提升了 9%。

所以你看:

好的经营分析,就得找到具体环节的问题,给出能落地的解决方案,甚至能预判方案执行后的结果。

二、经营分析的 4 步闭环:从“问题模糊”到“行动明确”

知道了底层逻辑,具体怎么落地呢?

我总结了一套 “四步闭环法”,从问题发现到结果验证全流程都覆盖到了,完全可以直接套用到业务中。

第一步:界定真问题 —— 别让 “假问题” 白白消耗资源

90% 的经营分析失败,都是从 “问题界定错误” 开始的。我们最常犯的错误是:把 “现象” 当成 “问题”。比如:

- “这个月销售额下降了 10%”,这只是现象。

- 而 “为什么下降?哪些区域、产品、客户群拖累了增长?如果不解决,下个月会恶化到什么程度?” 这才是真正需要分析的问题。

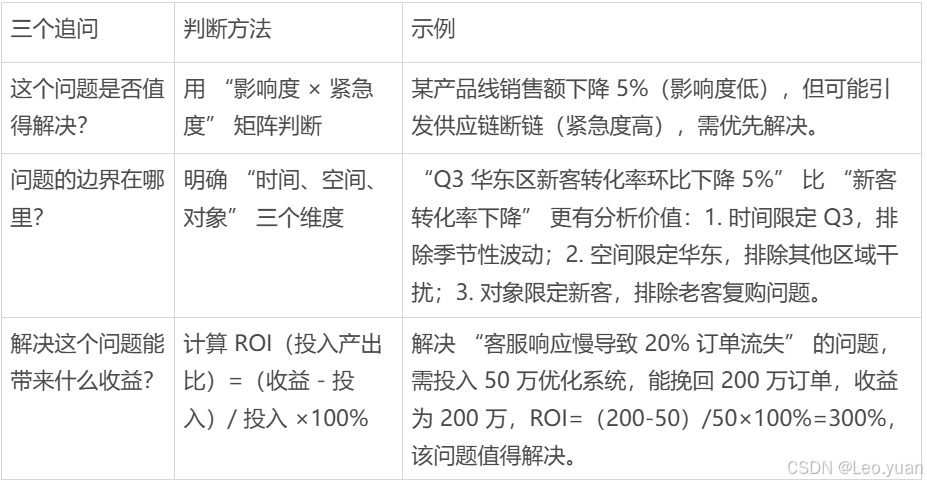

那该怎么界定真问题呢?记住三个追问:

第二步:数据诊断 —— 用 “指标树” 精准定位问题所在

界定好真问题后,下一步就是 “找证据”。但很多人做数据诊断,拿到数据就看销售额、看流量、看成本,最后发现 “所有指标都在跌”,却不知道该从哪儿下手。

这里有个好用的工具:经营指标树。

它的逻辑很简单,就是把核心指标拆解成二级指标,再把二级指标拆解成三级指标,一直拆到不能再拆为止。

我给你举个例子,电商平台 GMV 下降,用指标树拆解就是这样的:

GMV = 流量 × 转化率 × 客单价

- 流量:总流量下降 10%,其中自然流量(搜索 / 推荐)下降 15%,付费流量(广告)持平。其中自然流量下降原因:搜索关键词排名下跌(技术问题)、推荐算法匹配度降低(产品标签过时)

- 转化率:整体下降 3%,其中新客转化率下降 5%,老客转化率持平。其中新客转化率下降原因:详情页加载速度慢(技术)、首单优惠力度不足(运营)

- 客单价:持平,但高客单价商品占比下降 8%(商品结构问题)

通过指标树这么一拆:

问题就从笼统的 “GMV 下降”,变成了 “自然流量下跌(搜索 / 推荐)+ 新客转化率下降(详情页 / 优惠)+ 高客单价商品占比降低”,每个环节都能对应到具体的责任部门(技术部、运营部、商品部)。

第三步:归因分析 —— 分清楚 “相关关系” 和 “因果关系”

找到数据异常点后,最容易掉进去的坑就是 “把相关当因果”。

那怎么避免这种错误呢?记住两个原则:

- 控制变量法:只改变一个因素,观察结果会不会变化。

- 时间顺序法:原因必须发生在结果之前。

第四步:策略验证 —— 用 “小成本试错” 代替 “大投入赌运气”

很多人做完分析就急于 “全面推广”,结果往往容易踩坑。比如:

某品牌根据分析得出 “年轻用户喜欢国潮设计”,就全面更换产品包装,花了 200 万,结果销量只涨了 3%。

问题出在哪?

因为年轻用户虽然喜欢国潮,但更在意性价比,新包装增加了成本,反而让价格变高了。

正确的做法是:用 “最小可行策略(MVP)” 来验证假设。

还是上面这个例子,正确的步骤应该是这样:

- 设计 MVP:选 10% 的门店,更换国潮包装,但保持价格不变,测试 2 周;

- 收集数据:对比测试门店和其他门店的销量、客单价、用户评价;

- 验证假设:如果测试门店销量提升 15%,而且用户评论里 “包装好看” 的提及率增加 30%,那就说明 “国潮包装” 是有效的;

- 全面推广:根据测试结果调整包装细节(比如加上性价比相关的标语),再大规模推广。

所以说:

经营分析的终极价值,不是给出 “正确答案”,而是通过小成本试错,把 “不确定的策略” 变成 “确定的增长路径”。

三、经营分析最容易踩的 3 个坑

最后,跟你分享三个我见过最多的 “经营分析陷阱”,帮你避开这些弯路:

1.过度依赖数据,忽略了业务直觉

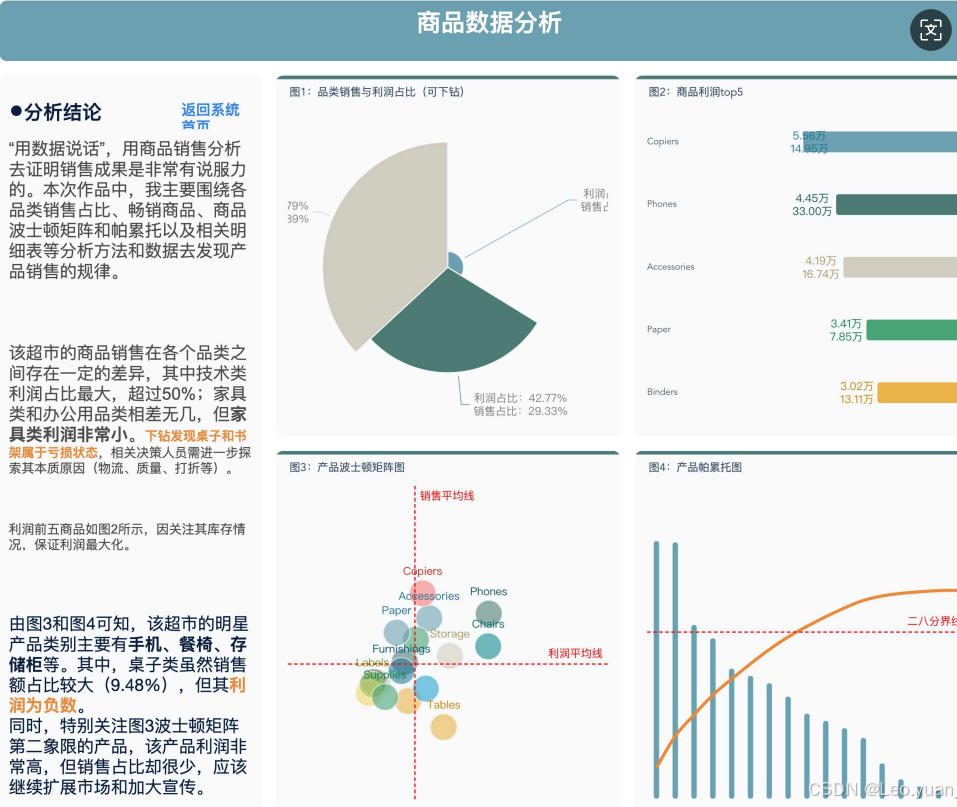

数据能告诉你 “发生了什么”,但没法告诉你 “为什么发生”。可以借助大数据分析平台FineBI,只需5分钟就能快速搭建好下面的商品数据分析看板,直接拖拽就能做出丰富的可视化图表,动态交互性强,复制下方链接在浏览器中打开就能免费体验:免费试用FineBI

就像某超市数据显示 “晚 8 点后生鲜销量下降”:

- 数据分析师觉得是 “顾客下班晚,没时间买菜”,

- 但业务人员知道,真实原因是 “晚 8 点后生鲜区的灯光变暗,顾客觉得菜不新鲜”。

所以要记住:数据只是工具,业务经验才是过滤 “数据噪声” 的关键。

2.沉迷复杂模型,忽视了简单的洞察

很多管理者觉得 “分析越复杂越专业”,于是:

- 用机器学习预测用户流失,

- 用神经网络优化库存,

但结果呢?

往往还不如 “老销售的经验” 准。因为好的分析不一定需要复杂模型,能解决问题的简单洞察才是真的好。

3.重报告轻落地,让分析无法实施

很多企业的经营分析报告写完后,就不管了,老板既不跟进也不考核。

要知道,经营分析的终点不是 “提交报告”,而是 “跟踪结果”。

所以每个策略都要明确:

- 责任人

- 截止时间

- 验收标准

结语

经营分析不是一场 “数据秀”,而是一场 “解决问题的修行”。它既要懂数据的逻辑(怎么拆解指标、验证因果),又要懂业务的本质(用户为什么买单、团队为什么低效)。

当你能用数据回答:

- “下个月该把资源砸在哪里”

- “哪些动作能直接提升利润”

- “哪些人、事、流程必须立刻改变”

你就真正掌握了经营分析的核心 —— 让数据从 “过去的记录”,变成 “未来的蓝图”。毕竟,最值钱的能力从来不是 “看懂报表”,而是 “用数据指导决策”。