消费盲返模式:重构快消行业营销生态的破局之道与风险防控指南

一、模式爆发:快消行业的新增长引擎

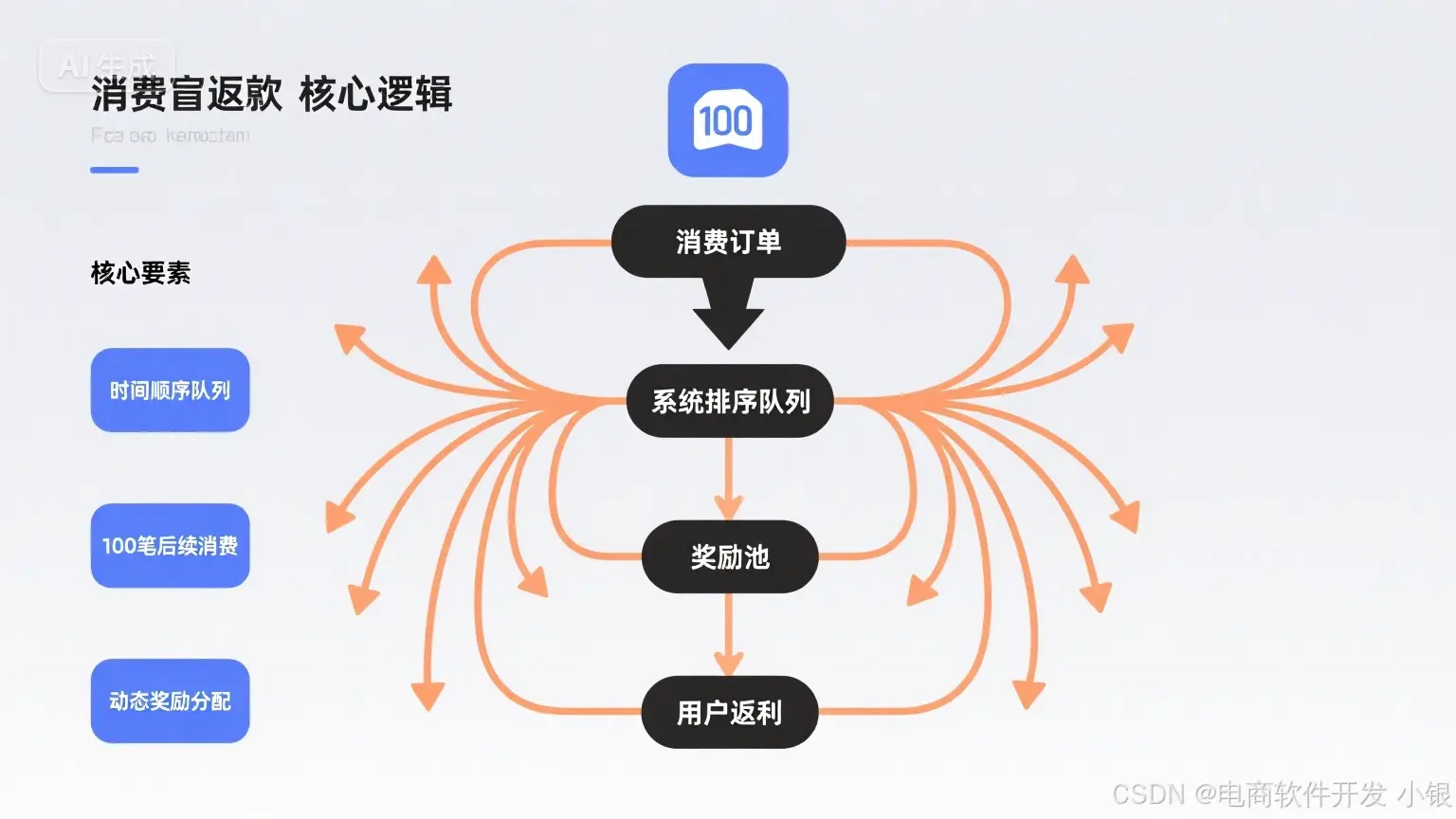

在流量成本攀升、用户留存困难的商业环境下,消费盲返模式正成为零售领域的一匹黑马。其核心逻辑在于通过"消费即投资"的机制设计,将每笔交易转化为后续100笔订单的激励源,形成独特的"滚雪球"效应。

这种模式在快消品、高频复购服务及线下体验业态中展现出强大生命力:某连锁奶茶品牌引入盲返后,单店月均复购率提升40%;美妆集合店测试数据显示,会员消费频次增加2.3倍,客单价保持稳定增长。

二、盲返模式的创新价值解码

1. 消费心理的精准狙击

通过"未知奖励"机制激活多巴胺分泌,将传统折扣的确定性满足升级为惊喜体验。消费者在完成基础消费后,可能获得免费商品、高额返现甚至超额奖励,这种"消费即抽奖"的设计使决策门槛降低37%(行业调研数据)。

某零食品牌创始人透露:"盲返上线首月,用户平均停留时长增加2.8倍,非计划性消费占比提升至65%。"

2. 商家利益的动态平衡术

区别于传统补贴模式,盲返构建了可持续的激励生态:

- 利润再分配:商家可自主设定返利池比例(通常为利润的15%-30%),确保资金链健康

- 长尾效应:每笔订单持续为前100位消费者创造价值,形成独特的"时间杠杆"

- 数据沉淀:消费队列数据可反哺用户画像,为精准营销提供决策依据

三、模式暗礁:三大潜在风险透视

1. 套利漏洞危机

当极端低客单价订单(如1元商品)触发高额返利时,可能引发"薅羊毛"行为。某生鲜平台曾出现用户通过0.99元订单获取14元返利的案例,导致月度损失超8万元。

这种漏洞不仅损害商家利益,更会破坏公平性,引发正常用户流失。

2. 逆向激励陷阱

高客单价消费者可能陷入"消费越多越吃亏"的悖论。当后续100笔订单金额较低时,大额消费的实际返利可能低于理论值,导致高端用户满意度下降。

某美妆品牌测试显示,500元以上订单的返利满意度仅29%,远低于中低价位商品。

3. 裂变动力衰减

纯被动返利机制下,用户自发传播系数不足0.8(行业基准值为1.2),难以形成指数级增长。

某零食品牌的AB测试表明,单纯盲返模式的新客获取成本是分销模式的1.8倍,用户生命周期价值(LTV)低42%。

四、进化路径:三维优化策略矩阵

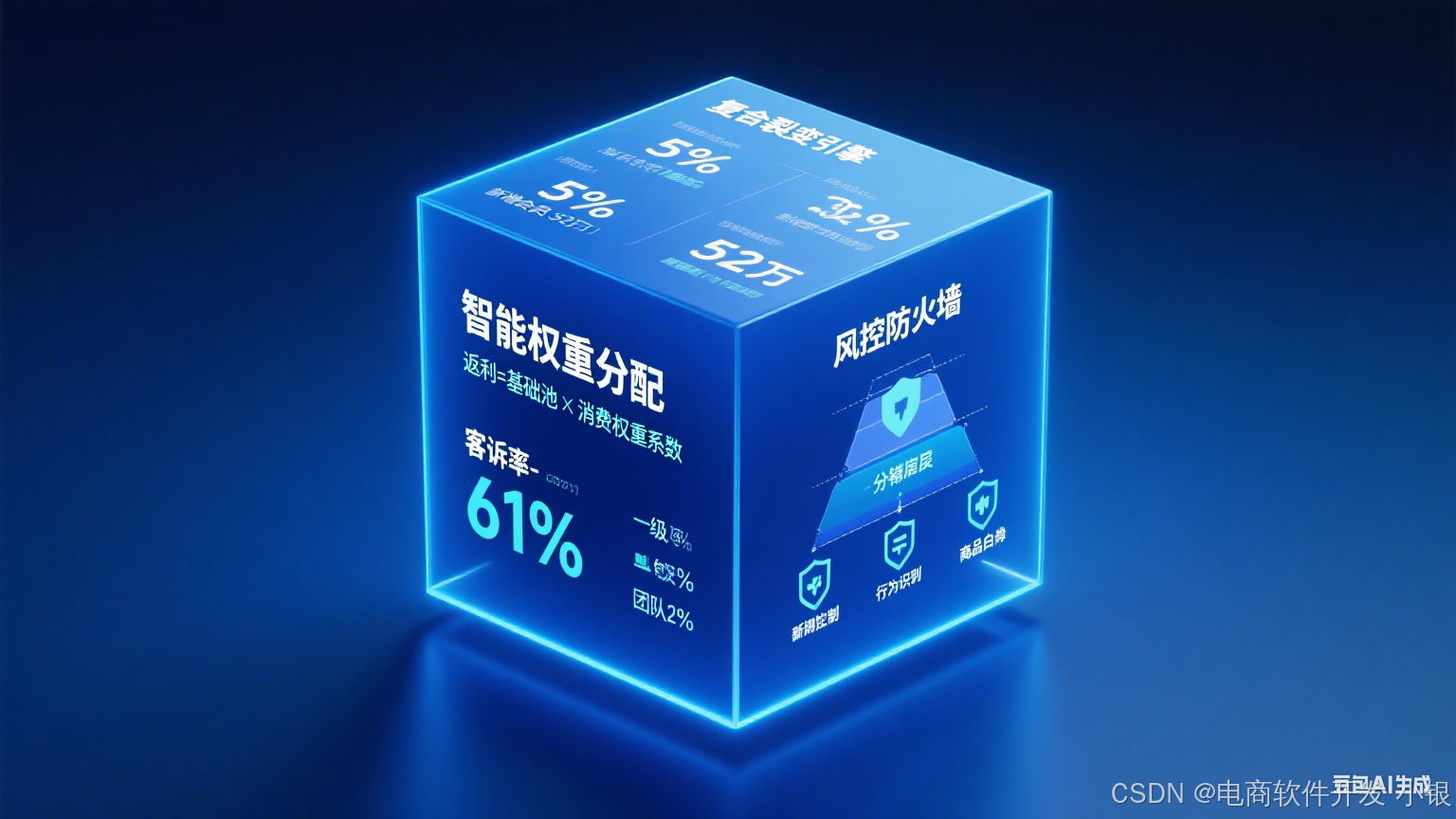

1. 智能权重分配系统

引入消费贡献值算法,根据用户历史消费数据动态调整返利比例。例如:

- 设置基础返利池(利润的20%)

- 叠加消费权重系数(近90天消费频次×客单价)

- 采用滑动窗口算法确保分配公平性

某母婴品牌实施后,客诉率下降61%,复购率提升17%,实现"奖励精准投放"。

2. 智能风控防火墙

构建四层防护体系:

- 金额阈值控制:设置订单下限(建议为品类均价的25%)

- 行为模式识别:通过LSTM模型监测异常消费序列

- 熔断机制:当异常订单占比超5%时自动暂停返利

- 商品白名单:将利润微薄商品排除在返利队列外

某便利店应用后,套利行为减少91%,月均损失降低18万元。

3. 复合裂变引擎

将盲返与社交电商深度融合,打造"消费-分享-收益"闭环:

- 两级分销:推荐用户消费可获一级返利5%、二级返利3%

- 团队分红:组建消费社群可享团队总返利的2%

- 任务激励:完成指定消费次数可解锁额外奖励

某美妆品牌通过"盲返+分销"模式,3个月内新增会员52万,分销贡献占比达38%。

五、未来展望:模式迭代的三大趋势

- 元宇宙融合:结合NFT技术打造数字返利凭证,提升用户收藏意愿

- AI个性化:通过深度学习预测用户偏好,实现"千人千面"的返利组合

- ESG赋能:将部分返利定向捐赠至公益项目,构建社会责任营销新范式

在零售业从"流量战争"转向"留量经营"的今天,消费盲返模式提供了独特的解决方案。但商家需清醒认识到:任何创新模式都是工具而非万能药。

唯有将模式设计与自身业务特性深度融合,构建"用户获益-商家增长-生态健康"的三赢体系,才能在激烈的市场竞争中开辟新的增长极。

注明:本文仅基于互联网公开信息对商业模式进行分析探讨,不构成任何投资建议。笔者不参与任何相关项目运营,亦不提供项目评估或推广服务。